全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

2025.2.21.(金)

公的介護保険サービスを受けるためには市町村から「要支援、要介護状態である」と認定されることが必要で、この認定は「原則として申請から30日以内」とされているが、多くのケースではこの期間内の認定がなされておらず、また状況は悪化している—。

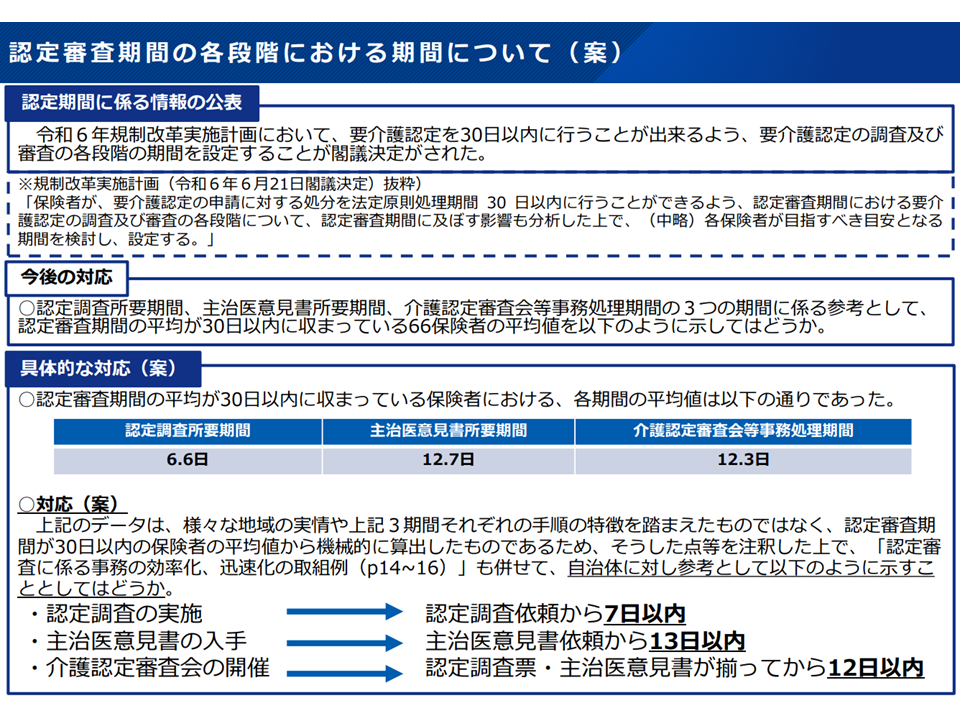

事態の改善に向けて、「市町村ごとに、申請から要介護認定結果が出るまでの期間の平均値」を公表し、あわせて「主治医意見書を得るまでの期間」「認定調査に要する期間」などの各プロセスについての目安(認定調査の実施は依頼から「7日」以内、主治医意見書の入手は依頼から「13日」以内、介護認定審査会の開催は調査票・主治医意見書が揃ってから「12日」以内)を示す—。

2月20日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、こうした内容が固まりました。年度内(2024年度内)に厚労省ホームページで各市町村の認定審査に要している時間公表などが行われます。このほか同日の介護保険部会では「介護事業所・施設等における高齢者虐待の状況」「2025年度の介護保険2号保険料」の報告なども行われました(同日の次期介護保険制度改革論議に関する記事はこちら)。

2月20日に開催された「第117回 社会保障審議会 介護保険部会」

要介護認定にかかる期間の平均値などを保険者(市町村)別に厚労省ホームページで公表

公的介護保険サービスを受けるためには、市町村から「要支援、要介護状態である」と認定されることが必要です【要介護認定】。介護保険サービスの中には「要介護状態ではない、自立している人であっても、受けてみたい。受けられたら便利である」サービス(例えば家事援助など)があるため、限られた介護資源(財源、人材、時間)を「真に介護保険サービスが必要な人」に集中させる必要があるためと理解されています。

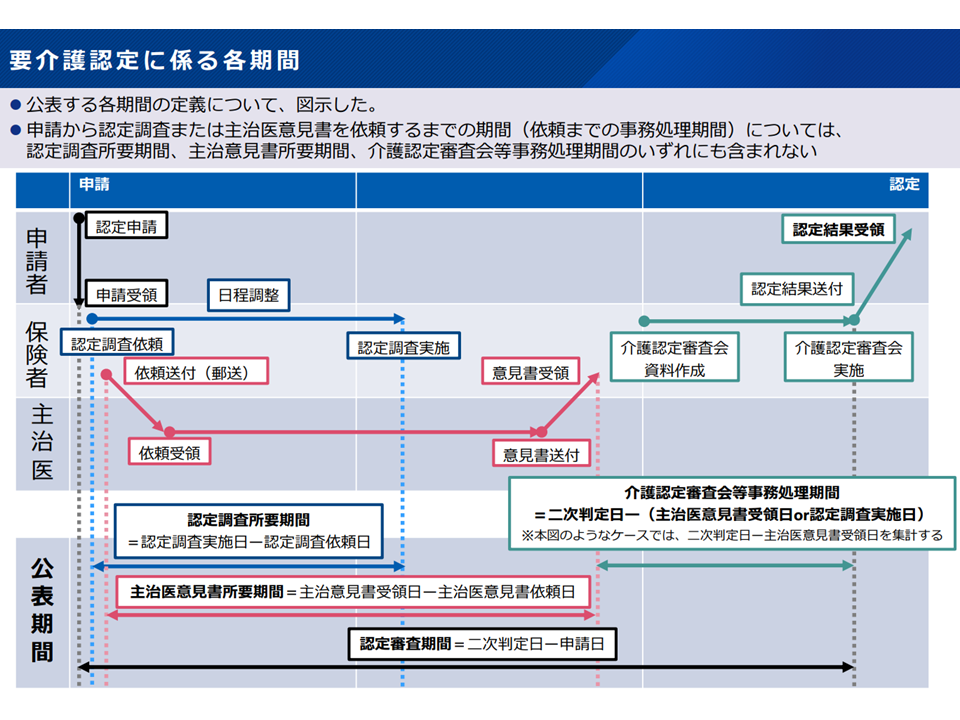

【要介護認定】は、▼利用者・家族等が市町村に申請を行う→▼市町村で利用者の状態確認等を行う(認定調査)→▼主治医が介護サービスの必要性などを意見書として提出する→▼認定調査結果や主治医意見書などを総合して専門家による認定審査会で「要支援・要介護状態にあるか」を判断する—といったプロセスで行われ、介護保険法第27条第11項では「申請のあった日から30日以内」に結論を出す(利用者・家族に結果を通知する)こととされています(要支援・要介護と判定された場合には、申請日に遡って要支援・要介護であったと判断される(=介護保険サービスを受けられる))。

要介護認定のプロセス(社保審・介護保険部会(2)1 250220)

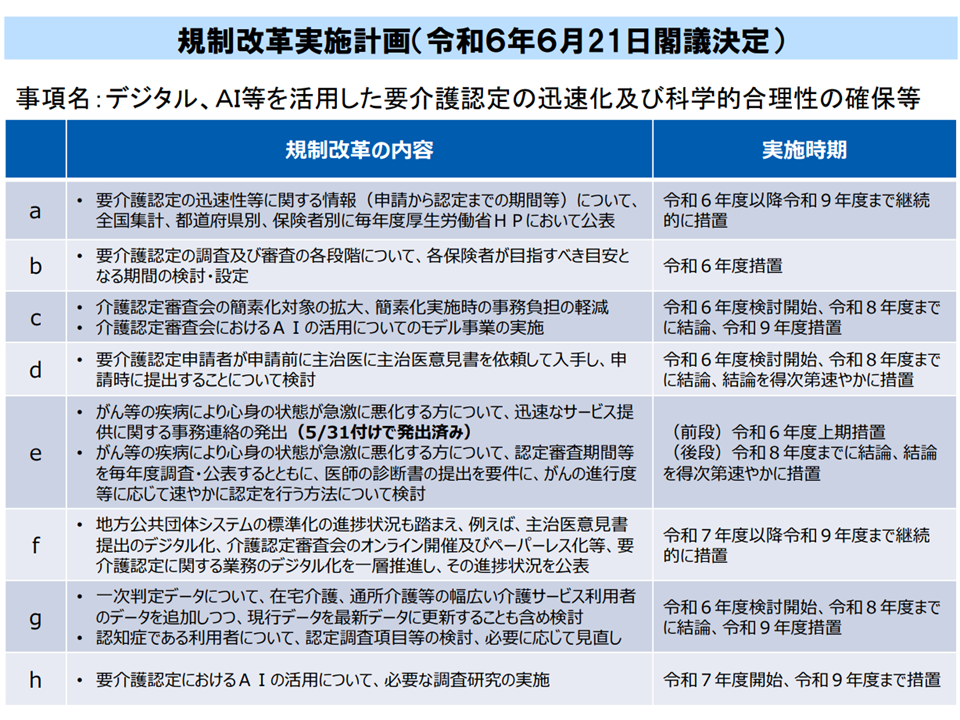

しかし、実際に「申請から認定結果が通知される」までの期間を見ると、▼「30日以内」に収まっていないケースが非常に多く、常態化している▼市町村によって大きなバラつきがある—ことが分かっており、昨年(2024年)6月に閣議決定された規制改革実施計画では「要介護認定にかかっている期間を全国・都道府県別・保険者(市町村)別に公表する」「要介護認定の調査・審査の各段階について、各保険者(市町村)が目指すべき目安となる期間を設定する」などの方針を示しています。

要介護認定の改善に向けた規制改革実施計画(社保審・介護保険部会2 241209)

介護保険部会でも要介護認定にかかっている期間などを詳細に分析。▼認定審査期間(申請日から2判定日まで)などについて、都道府県毎・保険者(市町村)毎の一覧表として厚労省ホームページで公表する▼2024年度から、介護保険総合データベースより「前年度分のデータを用いて集計した値」を公表し、状況の推移を踏まえて今後の対応を検討する▼認定審査期間が30日以内となるような「認定審査の各段階における目安期間」を検討する—ことを決定しました(関連記事はこちら)。

2月20日の介護保険部会では、厚生労働省老健局老人保健課の堀裕行課長がこの決定に沿って、次のようなより具体的な対応を取ることを提案し、了承されました。

(1)認定審査期間の平均値の公表

(2)認定審査期間を30日以内に収めるための「認定審査期間の各段階」の目安設定

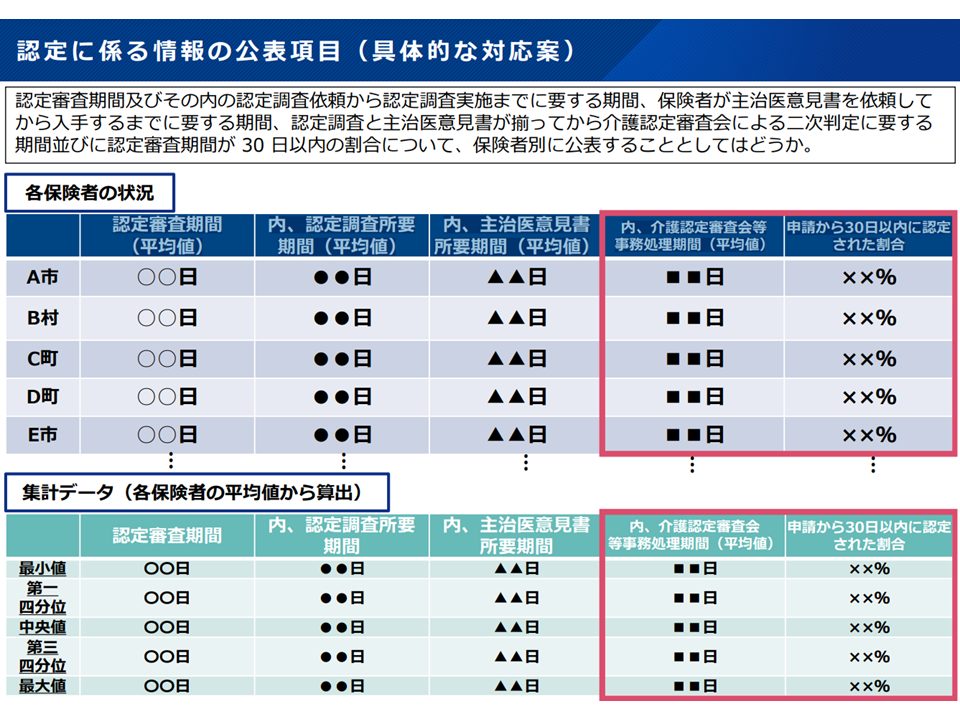

まず(1)は、上述のように、認定審査に係る期間が「30日以内」に収まっていないケースが非常に多く、市町村によって大きなバラつきがある状況を可視化するものです。保険者(市町村)毎などに、▼認定審査期間▼認定調査所要期間▼主治医意見書所要期間▼介護認定審査会等事務処理期間▼申請から30日以内に認定された割合—の平均値とともに、最小値・第1四分位中央値(短い方から25%の値)・第3四分位中央値(長いほうから25%の値)・最大値が、厚労省ホームページで公表されます。

要介護認定期間の公表イメージ(社保審・介護保険部会(2)2 250220)

「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示

(2)は、「認定審査期間の各段階」の目安を設定し、参考数値として各保険者(市町村)に示すものです。

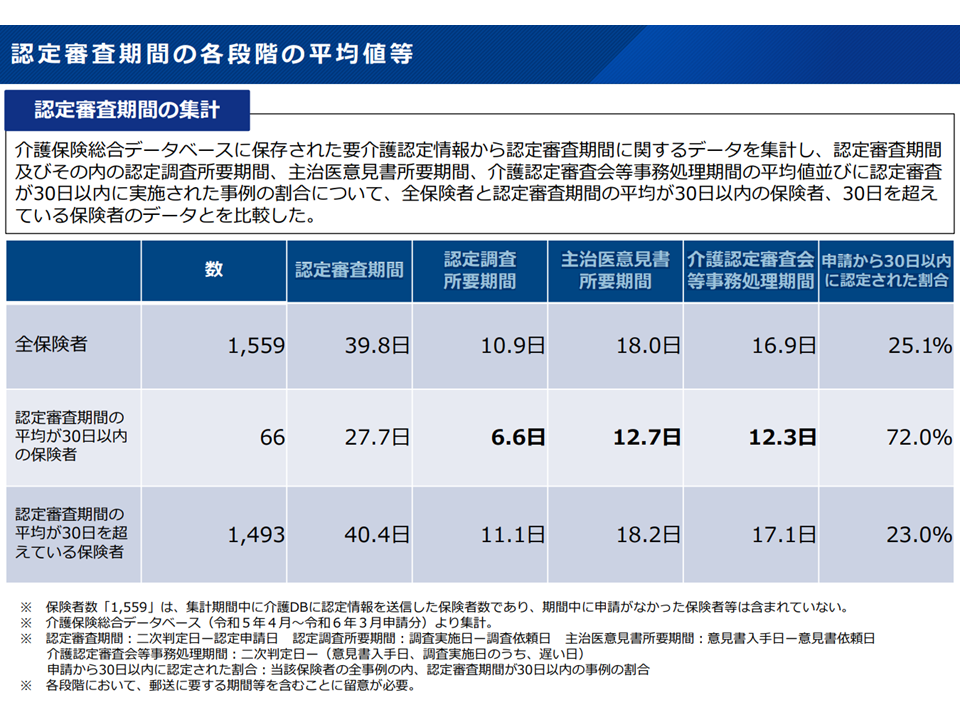

「認定審査期間の平均値」が法律で定められている「30日以内」を実現できている保険者(市町村)は66あり、認定審査に係る期間はそれぞれ次のようになっています。

▽認定審査期間:27.7日

▽認定調査所要期間:6.6日

▽主治医意見書所要期間:12.7日

▽介護認定審査会等事務処理期間:12.3日

▽申請から30日以内に認定された割合:72.0%

要介護認定にかかる期間の平均値等(社保審・介護保険部会(2)3 250220)

「認定審査期間」を、法律で定められている「30日以内」とするためには、各保険者(市町村)が、この「30日以内を実現できている保険者(市町村)」を参考にすることが重要です。そこで堀老人保健課長は、上記データを踏まえて、以下のような「要介護認定に係る期間の目安となる参考数値」を各保険者に示す考えを提示しました。あくまで「参考数値」であり、「この期間を遵守できない場合にペナルティが課される」といった類のものではありません。

▽認定調査の実施:認定調査依頼から「7日」以内

▽主治医意見書の入手:主治医意見書依頼から「13日」以内

▽介護認定審査会の開催:認定調査票・主治医意見書が揃ってから「12日」以内

要介護認定にかかる期間の目安設定(社保審・介護保険部会(2)4 250220)

もっとも、多くの保険者(市町村)で「30日以内に認定審査を終えられない」背景には、様々な事情があります。単に「30日以内審査を実現できている事例の数値」だけを示しても、多くの「30日以内審査を実現できていない」保険者(市町村)は何から手を付ければよいのかと考えあぐねてしまいます。

そこで堀老人保健課長は、「30日以内審査を実現できている保険者(市町村)」において、認定審査事務をどのように効率化、迅速化しているのかの事例も紹介する考えです。厚労省によるヒアリングでは、次のような状況が明らかになっています。「関係者間(保険者、医療機関、申請者)による情報連携」や「ICT化・ペーパーレス化」などが鍵と言えそうです。

【人口約40万-160万人の自治体における取り組み例】

(認定調査)

▽申請者に「申請書提出から10日以内に認定調査を行う」旨を周知し、認定調査日程調整を円滑に行う

▽自治体と委託先とで同じ認定調査システムを用いて認定調査票を電子的・効率的にやりとりする

(主治医意見書の入手)

▽主治医医意見書のフォーマットを電子的に読み込んで処理し、一次判定や認定審査会資料作成の事務を効率化する

(その他)

▽認定調査票、主治医意見書、審査会資料全てを電子的に作成し、事務の効率化を図る

【人口約1万-10万人の自治体における取り組み例】

(認定調査)

▽「申請書提出から3営業日以内に申請者へ認定調査の連絡を行う」ルールを決め、申請時にも周知することで、認定調査認定の調整を円滑に行う

▽申請書が提出された際、その場で認定調査の日程調整を実施する

(主治医意見書の入手)

▽医療機関に対し作成状況の進捗確認を行い、早期の主治医意見書作成を促す

(介護認定審査会)

▽審査会資料を電子的に送付し、委員にはタブレットを貸与し、事務の効率化を図る

▽一部の合議体を完全にオンライン実施し、運営事務の効率化を図る

(その他)

▽周辺地域の自治体共同で「認定業務を行う広域連合」を設置し、認定調査結果や主治医意見書を電子データでとりまとめて認定審査を行う

【人口数千人の自治体における取り組み例】

(主治医意見書の入手)

▽医療機関と自治体との間で、主治医意見書の作成について目安の期間を定める

▽主治医意見書の作成状況について医療機関へ進捗確認し、早期の主治医意見書作成を促す

(認定審査会)

▽審査会を周辺地域の自治体と共同設置し、効率化を図る

こうした目安設定に反対する意見は出ていませんが、江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「目安設定は理解できるが、わずか66保険者(市町村)(全1559保険者(市町村)の4.2%)の平均値を示すことに、どこまでの意味があるのだろう。認定審査に係る期間の短縮は、保険者(市町村)自らで行える部分と、自助では無理な部分とがある。それらを細かく分析し、対応策を示すことがまず重要である」と指摘。例えば、「医療機関受診の間隔が広まっている中では、保険者(市町村)・申請者・医療機関が連絡を取り合って、どのタイミングで医療機関受診をすれば迅速な主治医意見書作成が円滑に進むのかを調整する」などの工夫が必要であると強調しています。

ほか、介護保険部会委員からは「申請を受け付けたらすぐに、保険者(市町村)から、申請者のかかりつけ医療機関に連絡をとることが重要である」「認定審査に係る期間の短縮に積極的に取り組む自治体の取り組み・工夫を横展開する必要がある」「認定事務のICT化・ペーパーレス化が進むように、国・都道府県による市町村支援も重要である」などの意見が出されています。

菊池馨実部会長(早稲田大学理事・法学学術院教授)は「委員の意見も参考に、目安提示などを行う」よう厚労省に指示。堀老人保健課長も「意見を踏まえて必要な情報等を保険者(市町村)に提示する。その後の期間短縮状況なども見ながら、今後の取り組みを検討する」考えを明らかにしています。なお、今般の「期間公表、目安設定」は上記規制改革実施計画の(a)(b)に該当し、今後(c)以降の取り組み(申請「前」の主治医意見書入手など)も検討されていきます。

このほか、2月20日の介護保険部会では、次のような報告も行われています。

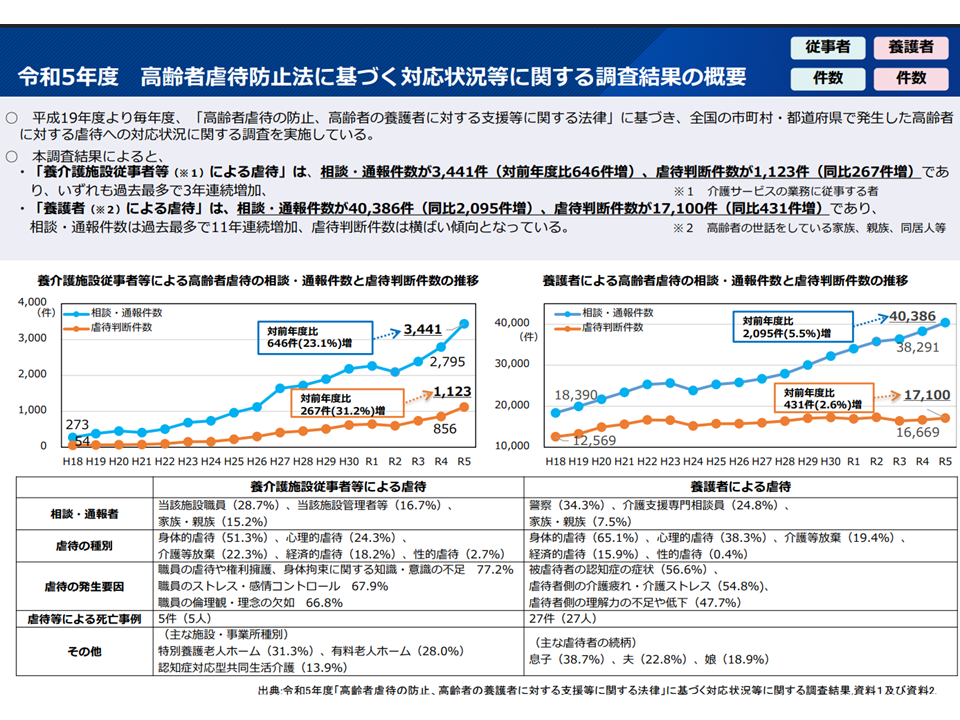

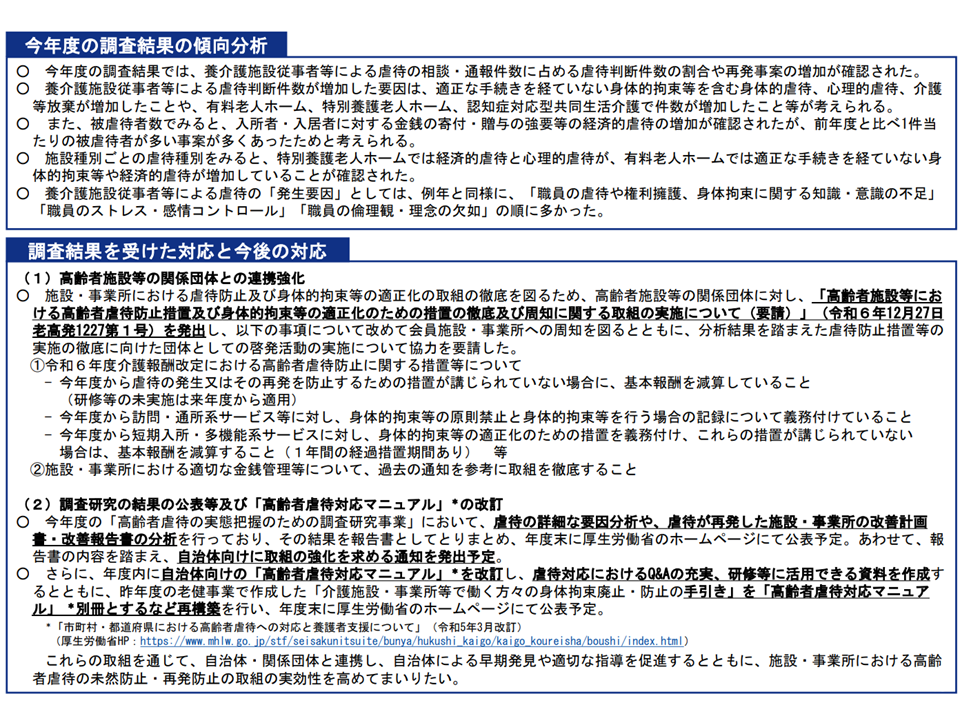

▽介護保険事業所・施設等における高齢者の虐待状況を見ると、2023年度には「特別養護老人ホームでの虐待が増加しており、「高齢者虐待対応マニュアル」改訂などの対応を図る(厚労省サイトはこちら)

高齢者虐待の調査結果概要(社保審・介護保険部会(2)5 250220)

高齢者虐待防止に向けた取り組み(社保審・介護保険部会(2)6 250220)

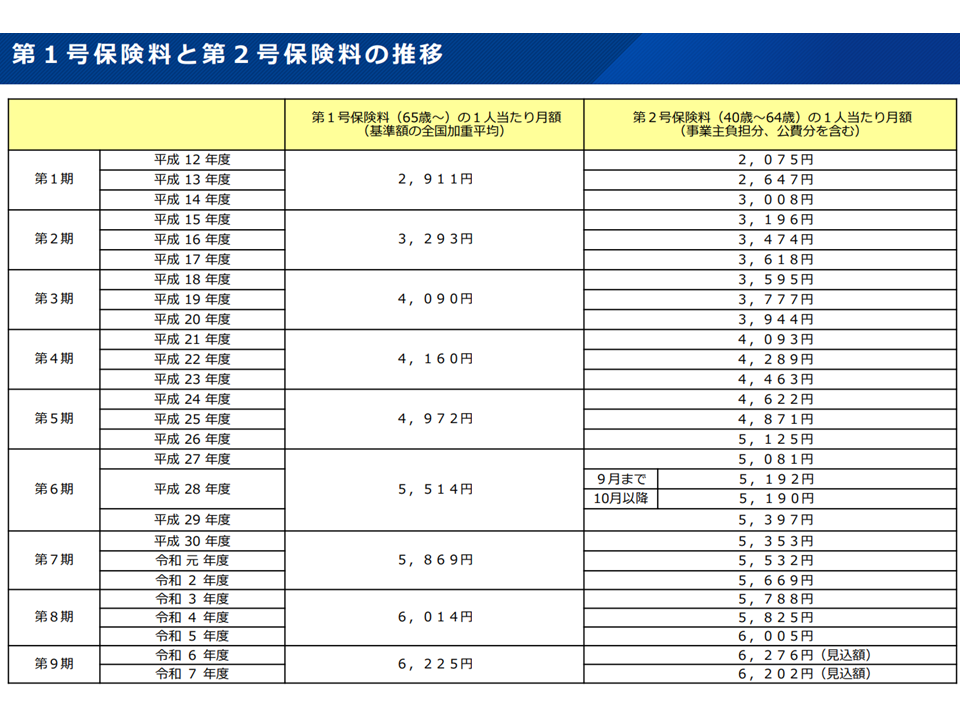

▽2025年度の介護保険2号保険料(40-64歳)は、月額6202円(前年度から74年低下)となる見込み(厚労省サイトはこちら)

介護保険2号保険料の推移(社保審・介護保険部会(2)7 250220)

【関連記事】

要介護認定にかかる期間を「30日以内」に収めるべく、全市町村実績を公表し、国でプロセスごとの「目安」期間提示—社保審・介護保険部会

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会