介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

2025.2.12.(水)

2025年から2040年にかけて少子高齢化がさらに進むが、その態様は地域ごとにバラバラである。そうした中で、介護分野でのICT導入等が極めて重要であり、「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果も出ている—。

介護事業所・施設の大規模化が重視されるが、「大規模化が絶対」ではない点に留意すべきではないか—。

2月10日に開催された「『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会」(以下、単に検討会とする)で、こういった意見発表が行われました。検討会では、今春(2025年春)の中間とりまとめを目指して議論を深めていきます(障害福祉や児童施策などを含めて今夏(2025年夏)に最終とりまとめ)。中間とりまとめは、社会保障審議会・介護保険部会に報告され、今後の介護保険制度改正や2027年度以降の介護報酬改定などの重要な検討要素となります。

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果あり

2025年度までに、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者に達します。2025年度以降は、高齢者人口そのものは大きく増えないものの(高止まりしたまま)、▼85歳以上の高齢者比率が大きくなる(重度の要介護高齢者、医療・介護の複合ニーズを持つ高齢者、認知症高齢者などの比率が高まっていく)▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少していく(医療・介護人材の確保が極めて困難になる)—ことが分かっています。少なくなる一方の若年世代で多くの高齢者を支えなければならず、「効果的かつ効率的な医療・介護提供体制」の構築がますます重要になってきます。

また、こうした人口構造の変化は地域によって大きく異なります。ある地域では「高齢者も、若者も減少していく」、別の地域では「高齢者も、若者もますます増加していく」、さらに別の地域では「高齢者が今後増加するが、そう遠くない将来に減少していく」など区々です。

そうした中では、どのようにして「高齢者向けサービス」等を確保すればよいかが大きな課題となり、検討会で次のような論点について議論を進めています(関連記事はこちら)。

(1)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体制をどう考えるか

(2)介護人材確保・定着、テクノロジー活用等による生産性向上をどう進めるか

(3)雇用管理・職場環境改善など経営支援をどう考えるか

(4)介護予防・健康づくり、地域包括ケアと医療介護連携、認知症ケアをどう進めるか

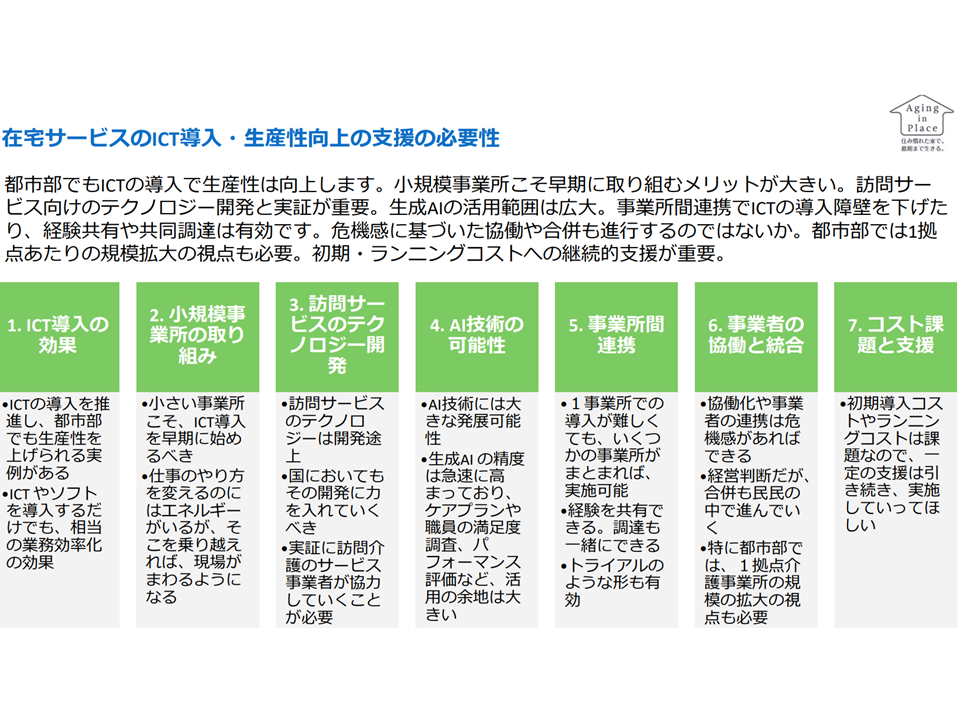

2月10日の会合では、「主にICTやAI技術の活用」に関する先進的な取り組みについて、企業等から意見聴取を行いました。

まず注目されるのは、社会福祉法人友愛十字会における取り組みです。同法人の鈴木健太参考人(同法人本部介護生産性向上推進室長)は、次のような取り組みと成果を報告しています。

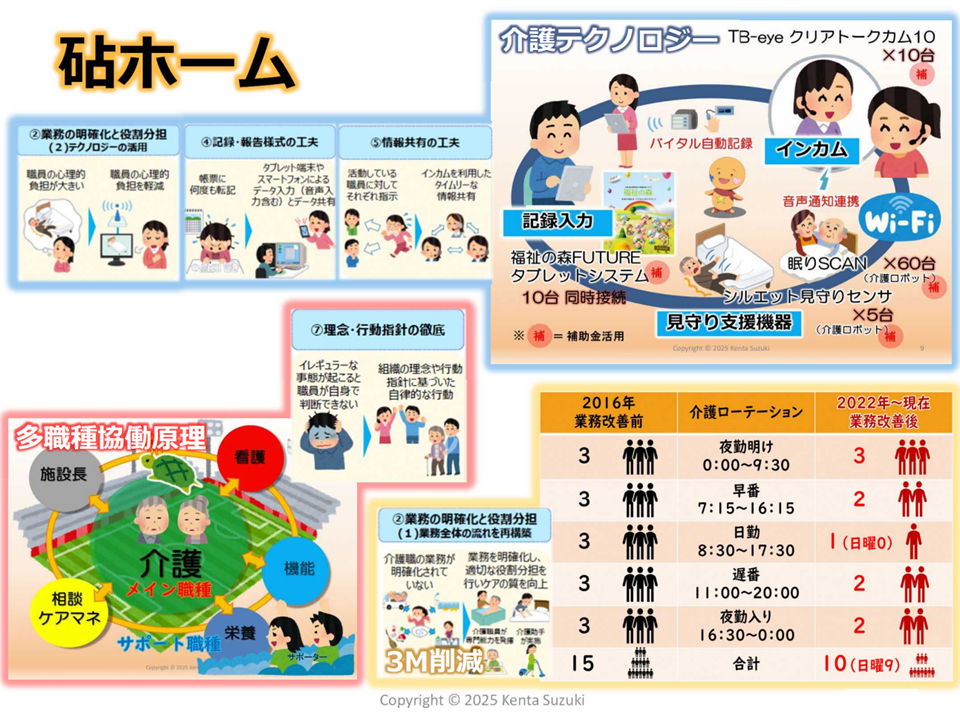

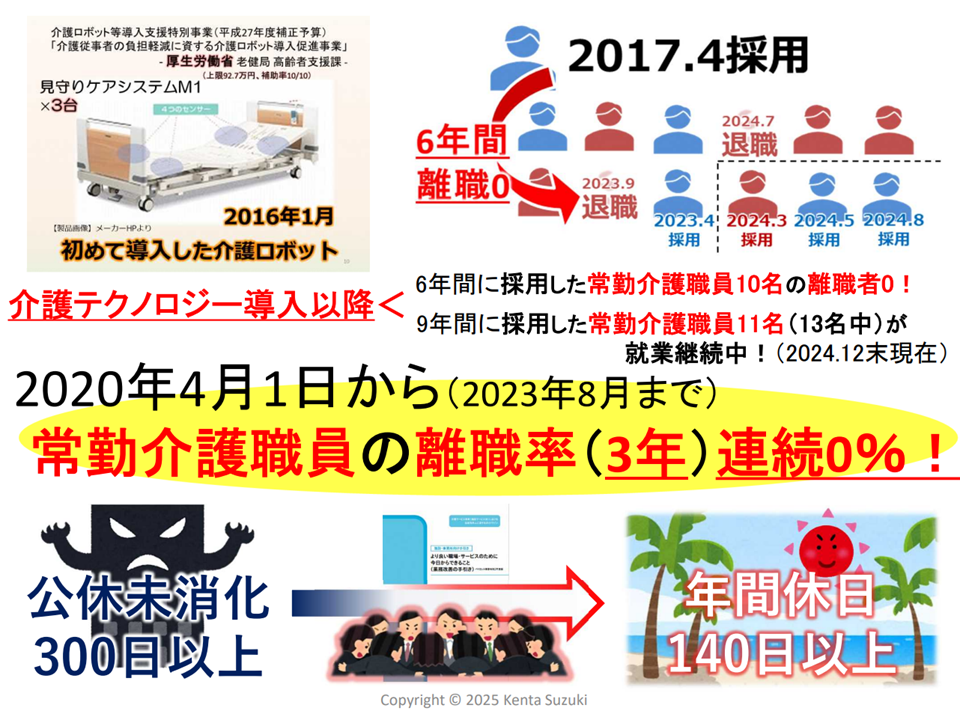

▽東京都世田谷区の従来型特別養護老人ホーム「砧ホーム」において、(1)ロボット・ICTで導入(2)生産性向上ガイドラインの導入(3)多職種協働体制の強化—を行うことで、「介護の質向上」「介護職員の負担軽減」「経営の質向上」を実現

▽例えば、全床にシート型モニターを設置することで、入所者が「寝ている」のか「覚醒している」のかを覚知することが可能となった。これにより起床介助の概念が、「眠っている入所者を起こす」ことから、「起きている利用者の活動を広げる支援」へと変わり、▼介護者負担の大幅軽減(覚醒している利用者の介助に集中)▼ケアの質向上(入所者の睡眠を邪魔しない)—などの効果が出ている

▽介護者の負担軽減時間は、まず「教育・研修」「残業時間削減」「有給休暇の取得」に充当する(従前は公休未消化もあったところ、年間休日140日確保を実現)

▽こうした取り組みにより、介護者の離職率の大幅軽減(2020年4月から2023年8月まではゼロ%)などを実現できている

鈴木参考人プレゼン資料より1(2024年サービス提供体制検討会1 250210)

鈴木参考人プレゼン資料より2(2024年サービス提供体制検討会2 250210)

また、斉藤正行構成員(日本介護ベンチャーコンサルティンググループ代表取締役)は、生産性向上に取り組む介護事業所について、次のような好事例を紹介しました。

▽都市部での好事例(千葉県美浜区のエルダーテイメントジャパン)

→大規模通所介護事業所において、▼介護記録・介護報酬請求のICT化▼とりわけ負担の大きな「送迎」のシステム化▼事業所内清掃におけるロボット導入▼スタッフ研修における動画教材利用—などを実施

斉藤構成員プレゼン資料より1(2024年サービス提供体制検討会3 250210)

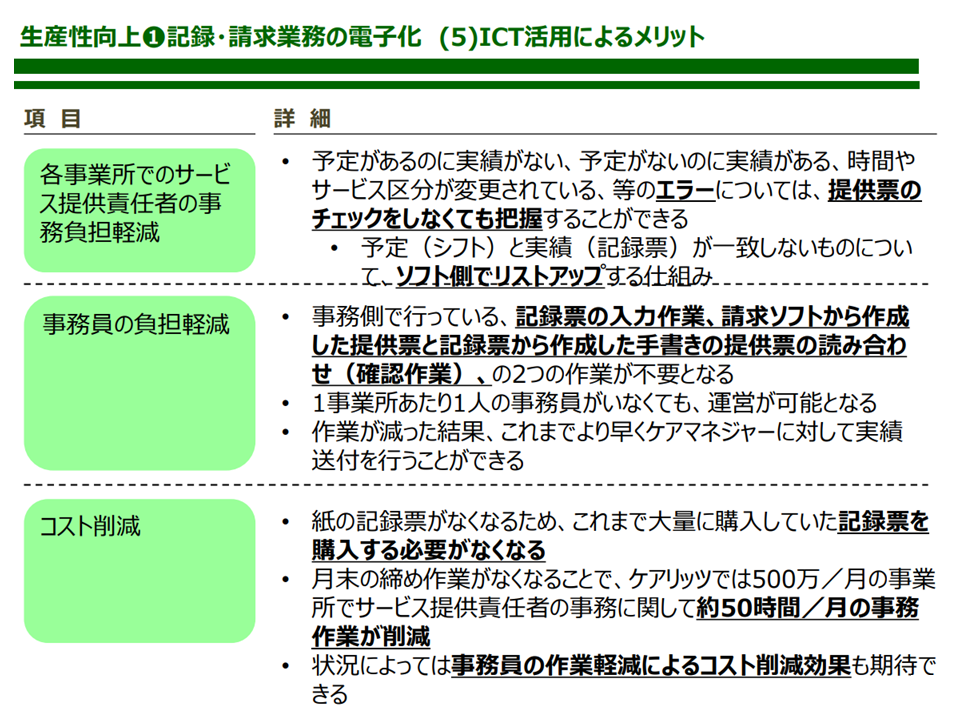

▽都市部での好事例(東京都新宿区のケアリッツ・アンド・パートナーズ)

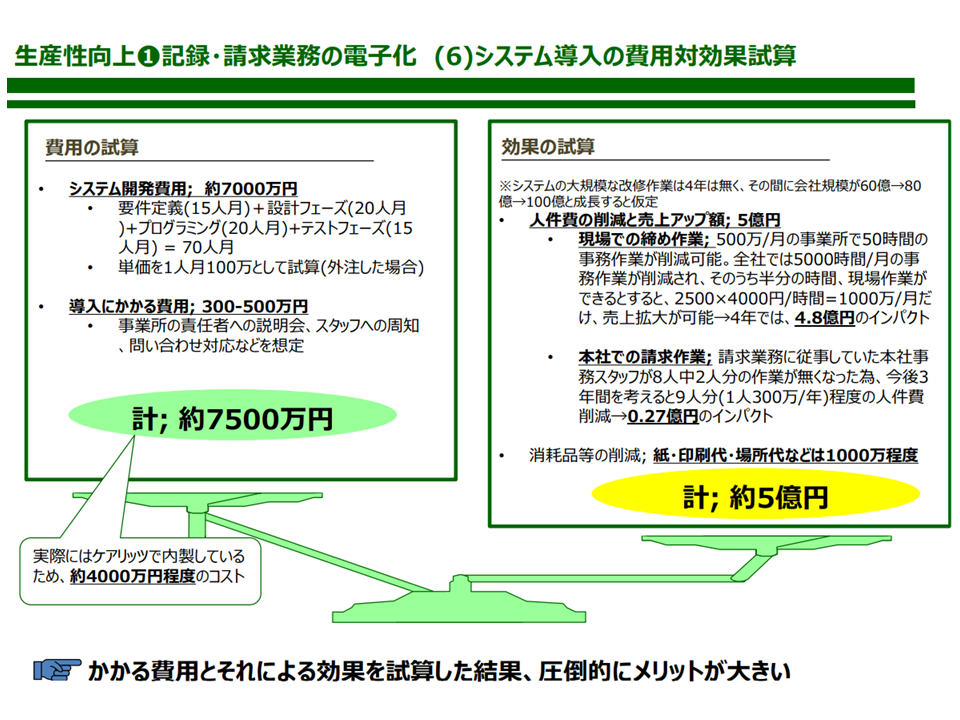

→訪問介護においては、極めて多数の利用者に比較的短時間の訪問を行うことが多く、介護記録・介護報酬請求事務が膨大となっているが、全職員にタブレット端末を配付しICT化を推進。費用対効果は極めて高い(7500万円の投資に対し、5億円の効果が生じている)

斉藤構成員プレゼン資料より2(2024年サービス提供体制検討会4 250210)

斉藤構成員プレゼン資料より3(2024年サービス提供体制検討会5 250210)

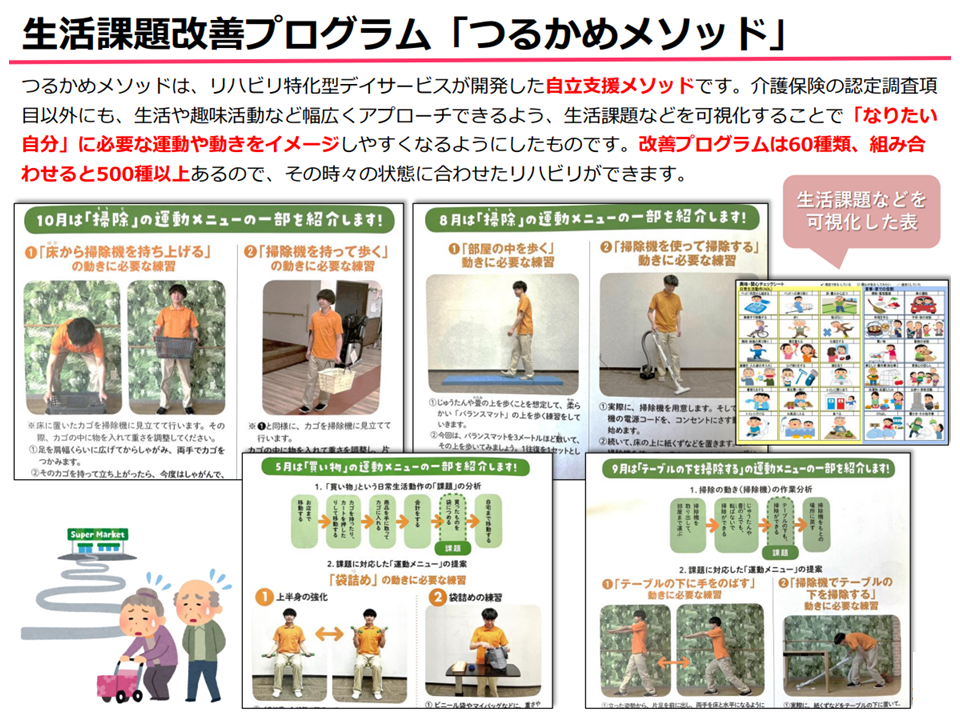

▽地方での好事例(山形県天童市のツルカメグループ)

→「介護の質を落とさない」「介護者の負担を軽減する」視点を持って▼AIを活用した生活課題改善システム▼転倒防止に向けたカメラ設置—などを推進

斉藤構成員プレゼン資料より4(2024年サービス提供体制検討会6 250210)

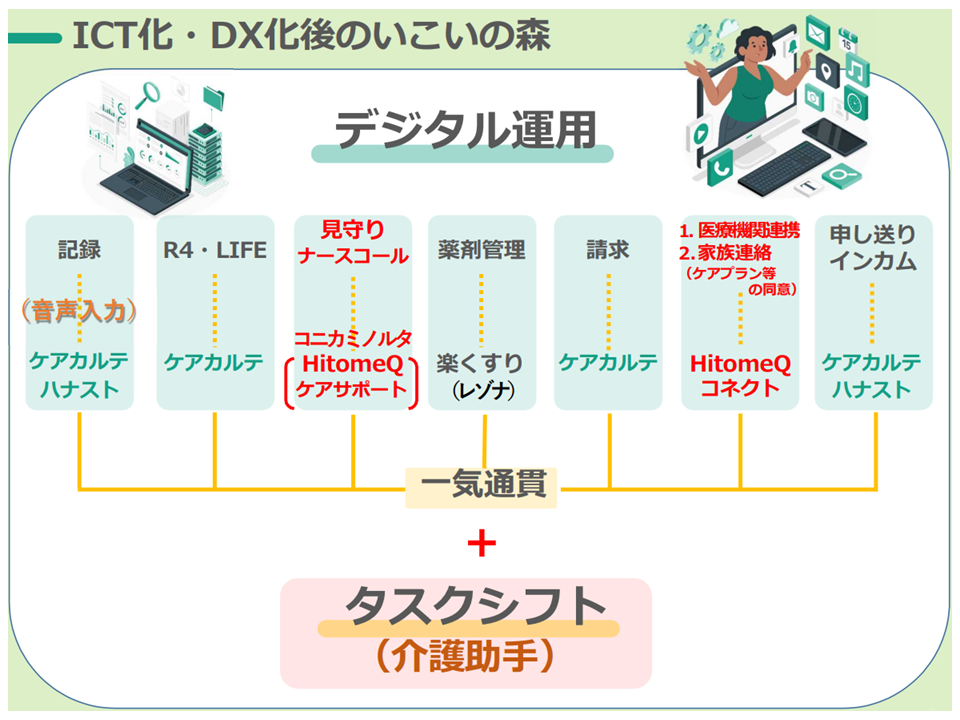

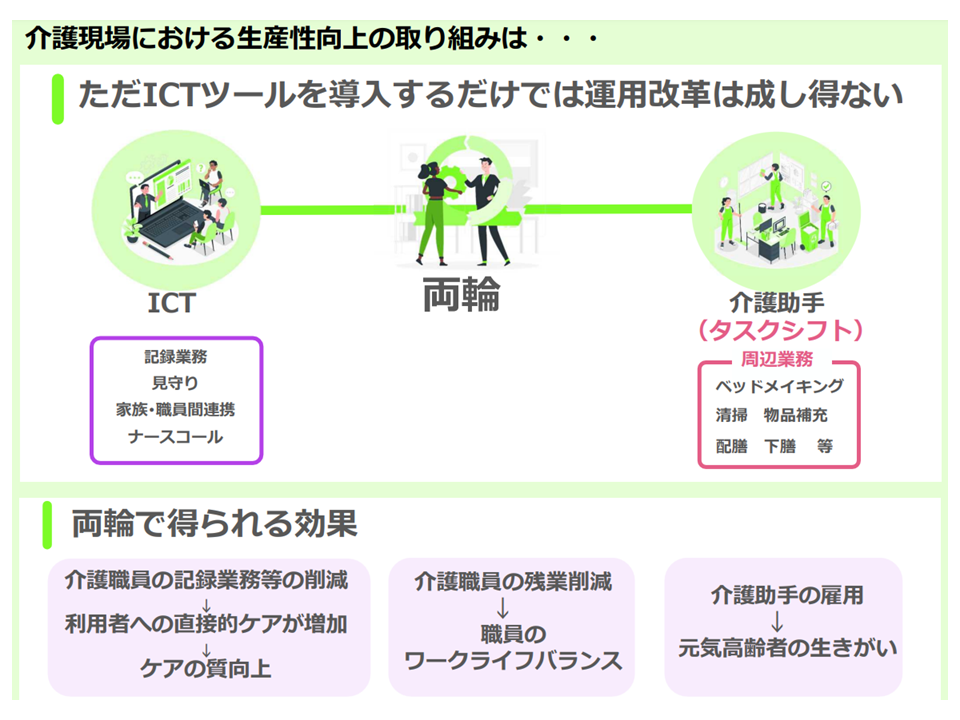

さらに、東憲太郎構成員(医療法人緑の風介護老人保健施設いこいの森理事長)は、自施設での▼記録▼見守り▼薬剤管理▼介護報酬請求▼申し送り—などに各業務におけるICT・AIの導入状況を紹介。例えば、「おむつ交換をしながら尿量をインカムに口頭で述べることで、自動的に介護記録が作成される(音声が自動入力される)」などの業務効率化が進められています。ただし東委員は、「ICT・AIなどの導入の前に、介護スタッフの業務内容を精査し、可能な部分は介護助手にタスク・シフトしていくことが極めて重要である」と付言しています。従前より「介護業務の棚卸を行う」→「介護福祉士などでなければ行えない直接介護」と「介護助手で実施可能な間接業務」との切り分けを行うことの重要性が指摘されており、東構成員はこれを現場目線で確認した格好です(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

東構成員プレゼン資料より1(2024年サービス提供体制検討会7 250210)

東構成員プレゼン資料より2(2024年サービス提供体制検討会8 250210)

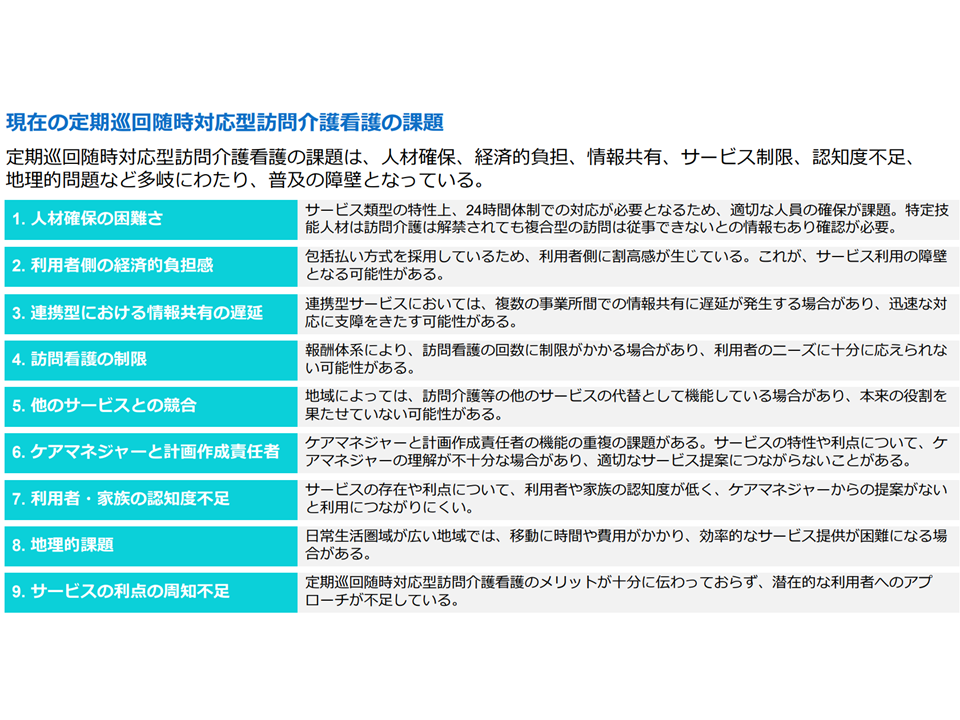

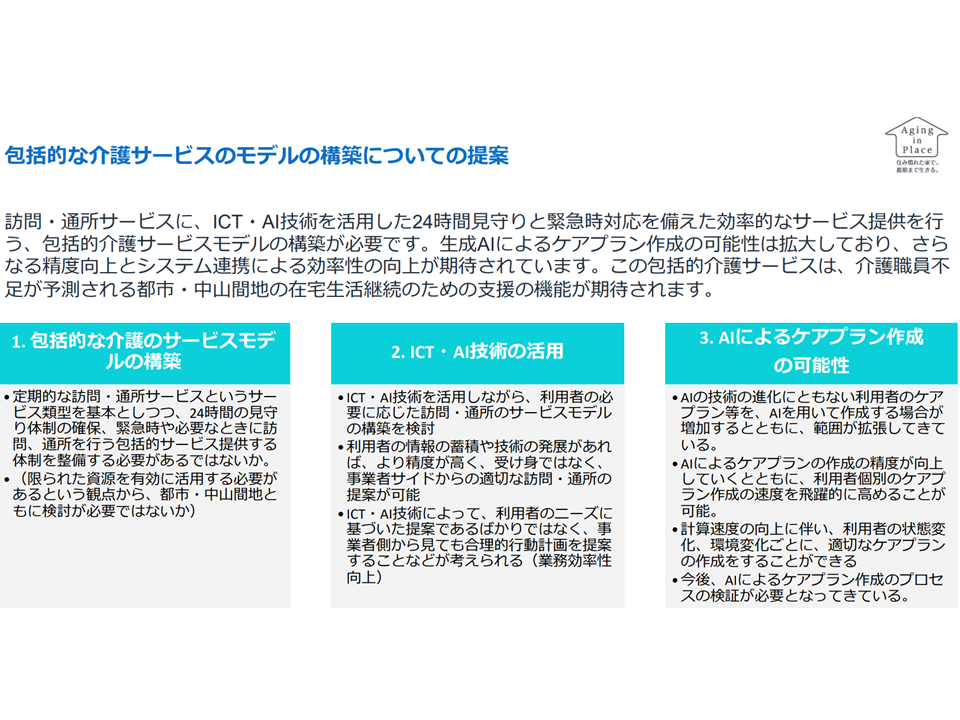

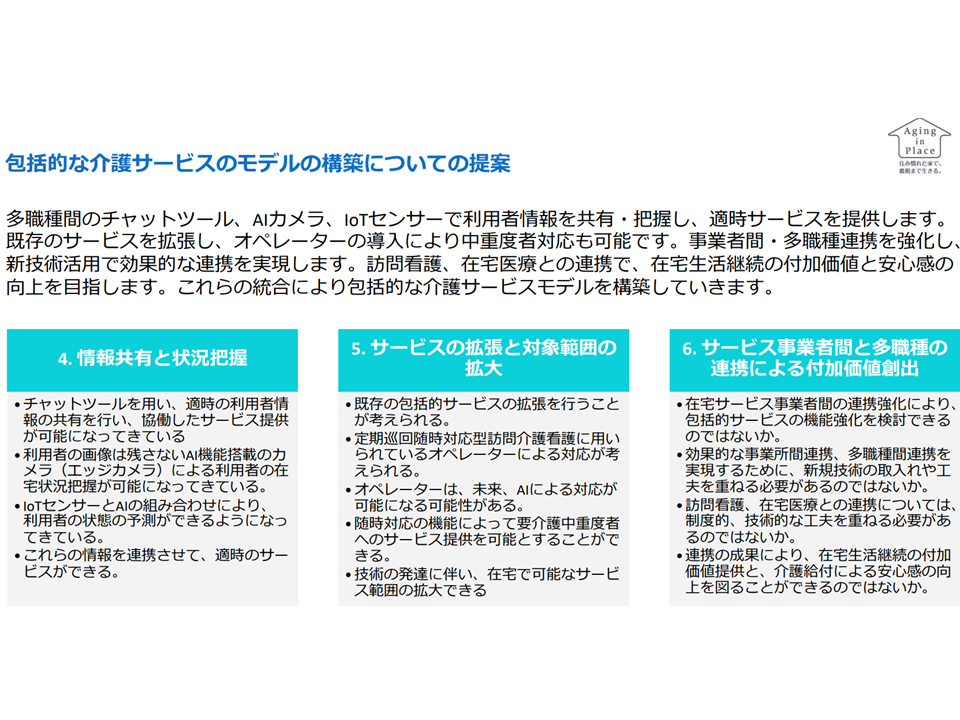

さらに、こうした状況も踏まえて香取幹構成員(やさしい手代表取締役社長)は、介護人材の確保困難な状況、都市部での独居高齢者の急増に対応できるよう「ICTを活用した効率的なサービス提供」が不可欠であると強調。こうした課題解決に向けて、例えば2012年度の介護保険制度改革で定期巡回随時対応型訪問介護看護(定期的な訪問+緊急時の随時対応により、重度要介護高齢者の在宅生活を可能とする介護保険サービス)が創設され、有用であるものの、人材確保・経済的負担・情報共有などの点で課題があることを指摘。

こうした課題解決に向けて「既存訪問・通所サービスにICT・AI技術を活用し、24時間の見守りと緊急時訪問を組み合わせた包括サービスを新設」することを提案しました。その際、「新たな人材配置基準設定などを極力さける」ことが重要と指摘しています。

あわせて香取構成員は、▼1拠点(事業所)あたりの規模を拡大することで収益性の向上を目指す▼例えば中山間地などでは、特別養護老人ホームのスタッフを活用し、同ホームのスタッフが他サービス提供を兼ねられるようにする(人材のシェアを可能とする)—ことなども提案しています。これらにより「経営の安定、処遇の改善、介護人材の確保、馴染みの関係構築によるケアの質向上」などの大きなメリットが期待できます。

香取構成員プレゼン資料より1(2024年サービス提供体制検討会9 250210)

香取構成員プレゼン資料より2(2024年サービス提供体制検討会10 250210)

香取構成員プレゼン資料より3(2024年サービス提供体制検討会11 250210)

香取構成員プレゼン資料より4(2024年サービス提供体制検討会12 250210)

なお、こうしたICT・AI導入に関して、利用者・家族サイド(鎌田松代参考人:認知症の人と家族の会代表理事)からは「24時間見守られている、別の言い方をすれば監視されていることについて、介護サービス提供サイドが『自分であったらどう思うか』を考えながら導入・利活用してほしい」との声も出ています。重要な視点も1つです。

この点に関連して松田晋哉構成員(産業医科大学医学部公衆衛生学教授)は、「ICT技術などの導入を阻害しないような介護報酬設定(要件の簡素化等)」の重要性を訴えるとともに、「介護保険制度についても、保険給付と負担の在り方を見直す時期に来ている。介護現場では工夫を凝らしているが、物価・人件費高騰に対応できない。これは介護報酬の立て付けに問題がある可能性がある。また、介護報酬の引き上げには国民の理解が必要だが、低所得者にさらなる負担増を求めることも難しく、『所得に応じた負担』の強化も検討しなければならない」と進言しました。

「介護事業所・施設の大規模化」が絶対ではない点に留意が必要との指摘も

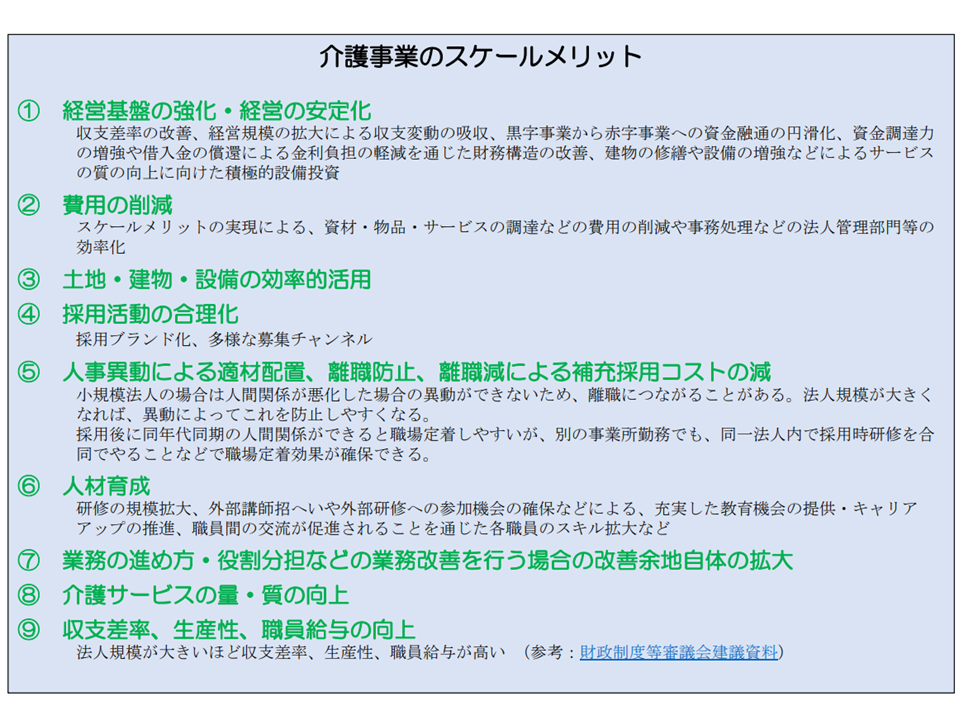

このほか、2月10日の検討会では、介護事業安定のための「共同化、大規模化」についても注目が集まり、北條憲一参考人(介護労働安定センター事務局長)は「事業者間連携を進め、スケールメリットを生かすことが重要となる。社会福祉連携推進法人の設置促進はもちろん、連携推進法人を設置しない場合でも事業者間の連携が重要となる」と強調しています。

北條参考人プレゼン資料より(2024年サービス提供体制検討会13 250210)

このように大規模は非常に重要な視点ですが、中村厚構成員(日本クレアス税理士法人富山本部長)らは「大規模化が絶対ではない。例えば3つの介護保険施設を2施設に集約することで▼稼働率の向上(すでに地方では入所者確保が難しいケースも出ている)▼施設改修・建て替えのコスト削減▼人材の確保—などのメリットを得られるケースもある」ことを紹介。

さらに斉藤構成員は「大規模化によるメリットを中小・零細規模の介護事業所でも享受できるような仕組みづくりも重要である。利用者との顔の見える関係を構築した中小・零細事業所ならではのサービス維持も極めて重要である。一部には中小・零細事業所をつぶし、大規模事業所に吸収させるという誤解もある点に留意が必要である」と訴えています。

【関連記事】

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会