要介護認定を代行申請できる介護サービスを拡大し、「主治医意見書の事前入手」が可能な旨を明確化していく—社保審・介護保険部会

2025.7.2.(水)

公的介護保険サービス利用の入り口となる「要介護・要支援認定」について、「特定施設や看多機、グループホームなどのケアマネジャーが配置されている事業所」全体に拡大するとともに、「主治医意見書を申請者(介護保険利用希望者)が事前に入手し、申請と同時に提出可能である」ことを明確化してはどうか—。

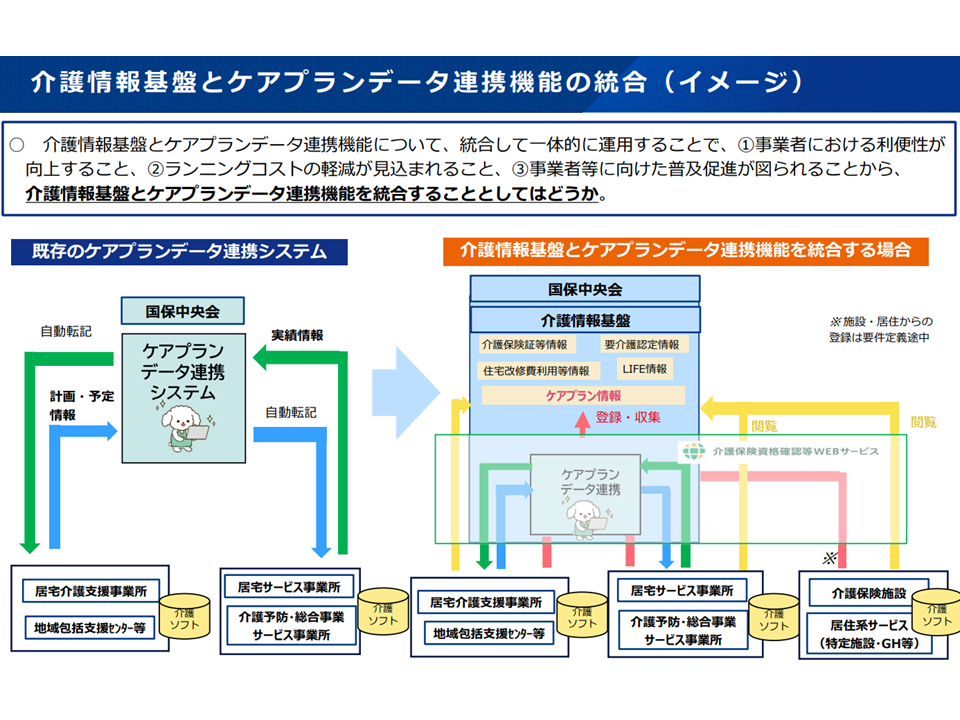

また、【介護情報基盤】と「ケアプランデータ連携機能」とを統合し、より効率的で質の高いサービス提供を可能としてはどうか―。

6月30日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、こういった方針が固められました。

「要介護認定の申請代行拡大」については、今後、介護保険制度改革の一要素として詳細を詰めていきます。また「主治医意見書の事前入手」については、2026年度までに詳細を詰めて速やかな実施を目指します。

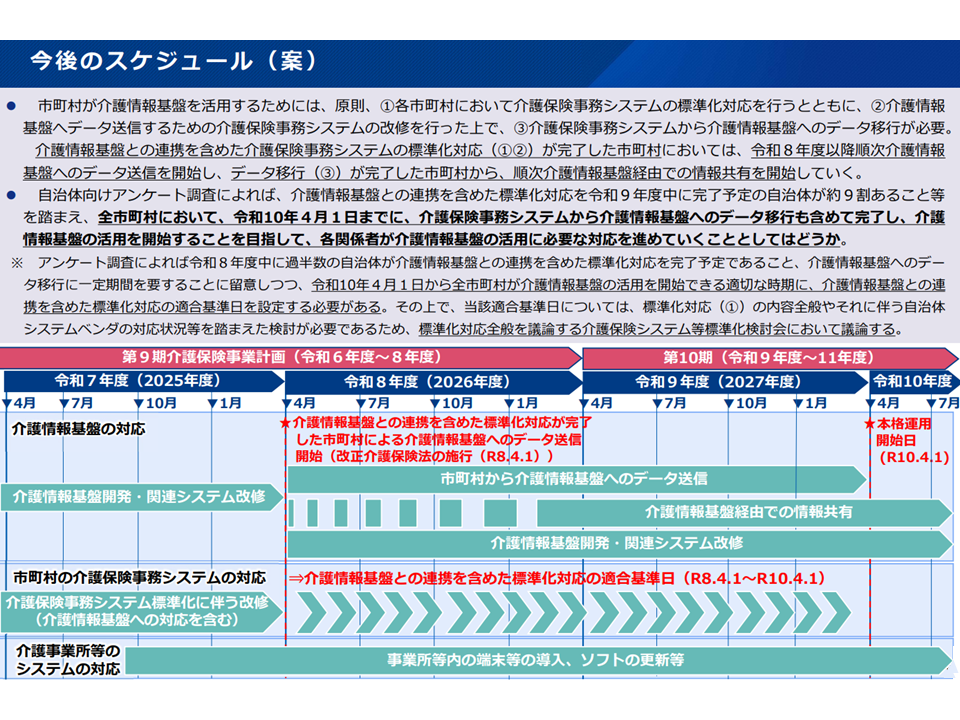

また、介護情報基盤とケアプランデータ連携機能の統合については、「全市町村において、2028年4月1日までに介護保険事務システムから介護情報基盤へのデータ移行も含めて完了し、介護情報基盤の活用を開始する」ことを目指します。

なお、同日には「介護現場におけるリスクマネジメント」等の議論も行われています。

6月30日に開催された「第122回 社会保障審議会 介護保険部会」

目次

要介護認定の代行申請、特定施設や看多機、グループホーム等でも可能に

公的介護保険サービスを受けるためには、市町村から「要支援、要介護状態である」と認定されることが必要です【要介護認定】。介護保険サービスの中には「要介護状態ではなく、自立しているが、利用したい、利用できたら便利である」サービス(例えば家事援助など)があります。限られた介護資源(財源、人材、時間)を「真に介護保険サービスが必要な、要支援・要介護状態にある人」に集中させる必要があるためです。

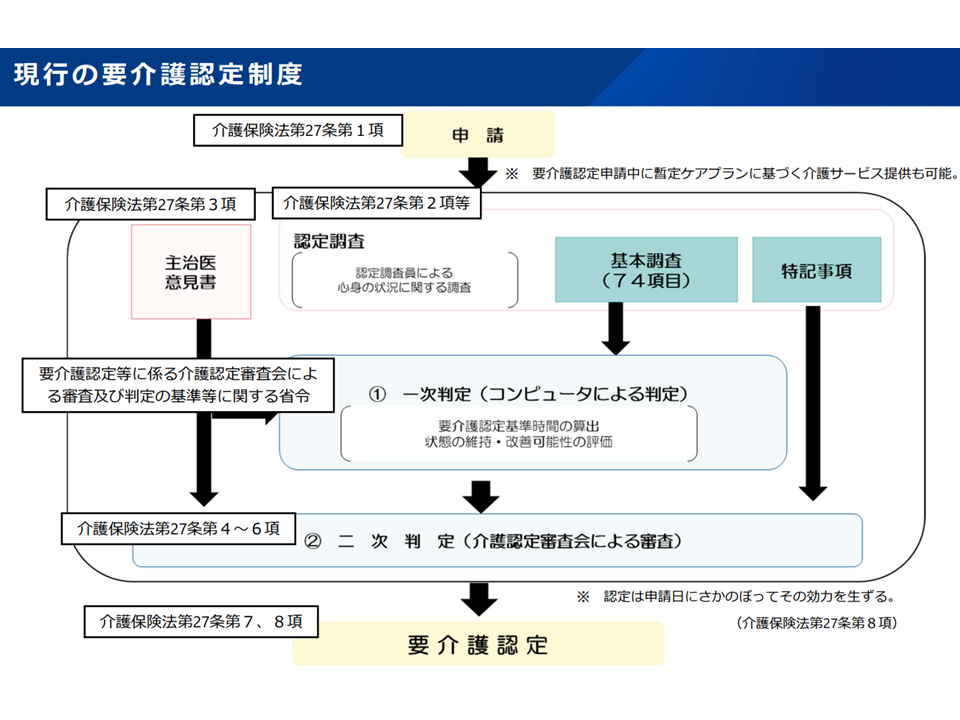

【要介護認定】は、▼利用者・家族等が市町村に申請を行う→▼市町村で利用者の状態確認等を行う(認定調査)→▼主治医が介護サービスの必要性などを意見書として提出する→▼認定調査結果や主治医意見書などを総合して専門家による認定審査会で「要支援・要介護状態にあるか」を判断する—といったプロセスで行われます。

要介護認定プロセス(介護保険部会(1)1 250602)

このうち「要介護認定の申請」については、▼指定居宅介護支援事業者(ケアマネ事業者)▼地域密着型介護老人福祉施設▼介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)▼地域包括支援センター—が「利用者・家族を代行して行う」ことが認められています。例えば「歩行などが困難で、利用者が自ら市町村まで赴くことが難しい」「家族が遠方に住んでおり、代わりに申請することが難しい」ケースなどが少なくなく、迅速かつ円滑な要介護認定・更新のために「代行申請」は非常に有用です。このため昨年度(2024年度)には、認定申請全体のうち「78.4%」が代行申請となっています。

また、訪問介護などの「居宅サービス事業者」は申請を代行することはできませんが、利用者自らが認定申請することが困難な場合には、「指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに申請代行を依頼する」ことが可能です(訪問介護等→市町村への申請:×、訪問介護等→ケアマネ事業所→市町村への申請:○)。

こうした点を見ると「ケアマネジャーによる代行申請」を認めるものと言えます(ケアマネ事業所のケアマネジャー、介護保険施設に配置されているケアマネジャーが代行申請する)。

しかし、「認知症対応型共同生活介護など」では、事業所内にケアマネジャーが配置されている(指定基準で配置が義務付けられている)にもかかわらず代行申請は認められていません。

こうした状況について介護保険部会では、事業所内にケアマネジャーが配置されている「認知症対応型共同生活介護など」にも代行申請を拡大してはどうか、という議論が行われました。例えば、▼看護小規模多機能型居宅介護等の利用者では、自らの申請や家族による申請が難しいことも多く、「事業所内にケアマネジャーが配置されている」場合には代行申請を認めるべきである(山本則子委員:日本看護協会副会長)▼代行申請が可能な事業者を拡大することで、利用者の利便性が向上すると期待できる(染川朗委員:UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長、鳥潟美夏子委員:全国健康保険協会理事)—などの声が目立ちます。

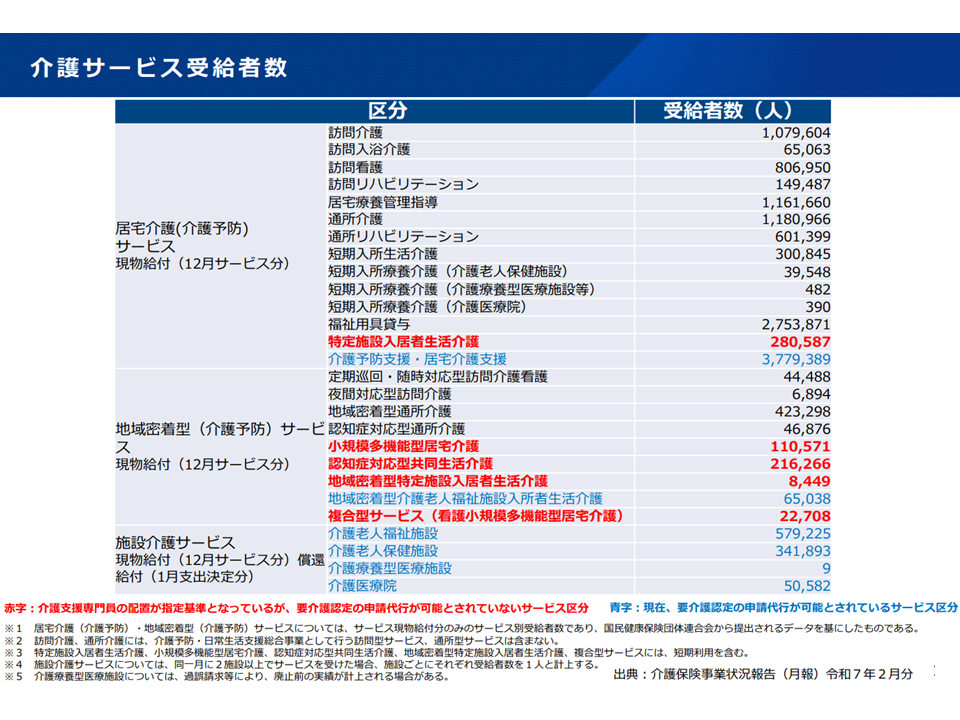

事業所内にケアマネジャーが配置されている(指定基準で配置が義務付けられている)にもかかわらず代行申請は認められていないサービスとしては、▼特定施設入居者生活介護(本年(2025年)2月時点での利用者が約28万人)▼小規模多機能型居宅介護(同約11万人)▼認知症対応型共同生活介護(同約22万人)▼地域密着型特定施設入居者生活介護(同約8000人)▼看護小規模多機能型居宅介護(同約2万3000人)—であり、代行申請が認められた場合、「64万人強」が拡大の恩恵(より迅速かつ円滑な要介護認定・更新)を受けられるイメージです。

赤色のサービスが「ケアマネジャーが配置されているが、要介護認定の代行申請が認められていない」もの(社保審・介護保険部会1 250630)

今後、委員意見を踏まえて「代行申請可能サービス拡大」内容を詰め、介護保険制度改革の一要素となる見込みです(拡大の時期などは今後、詳細を詰めていく)。

要介護認定で必要な主治医意見書、申請者による事前入手可能なことを明確化

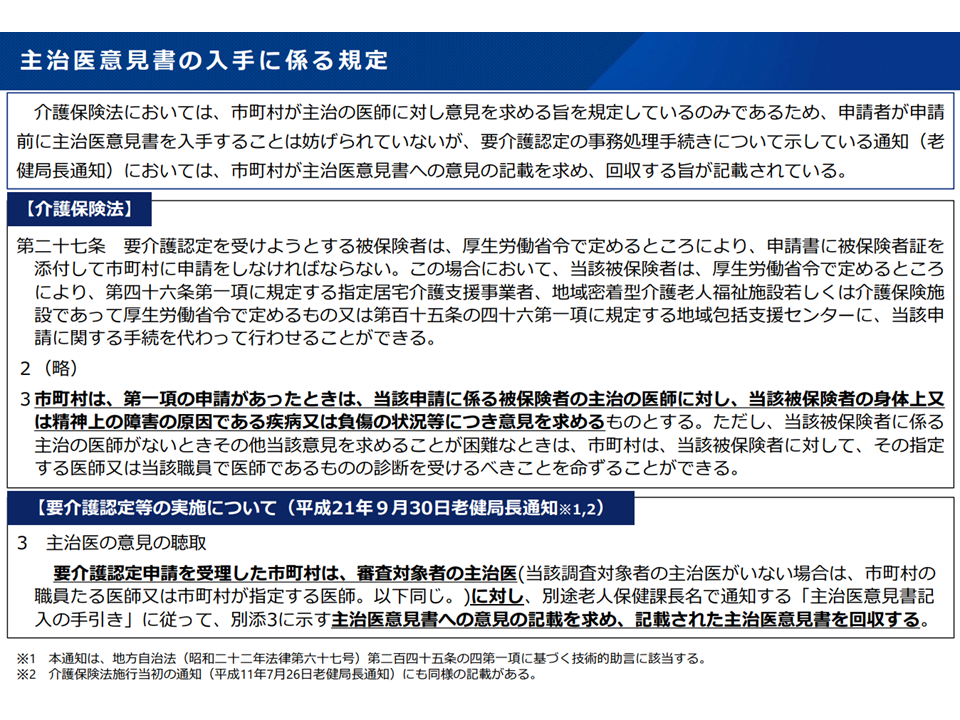

また、上述の要介護認定のプロセスにおける「主治医意見書」について、介護保険法では「誰がいつ入手するのか」という点について明確な定めはないものの、厚生労働省老健局長通知では「認定申請を受けた市町村が主治医に対し意見書提出を求め、回収する」とされています。

主事意見書に関する介護保険法・局長通知の規定(社保審・介護保険部会3 250630)

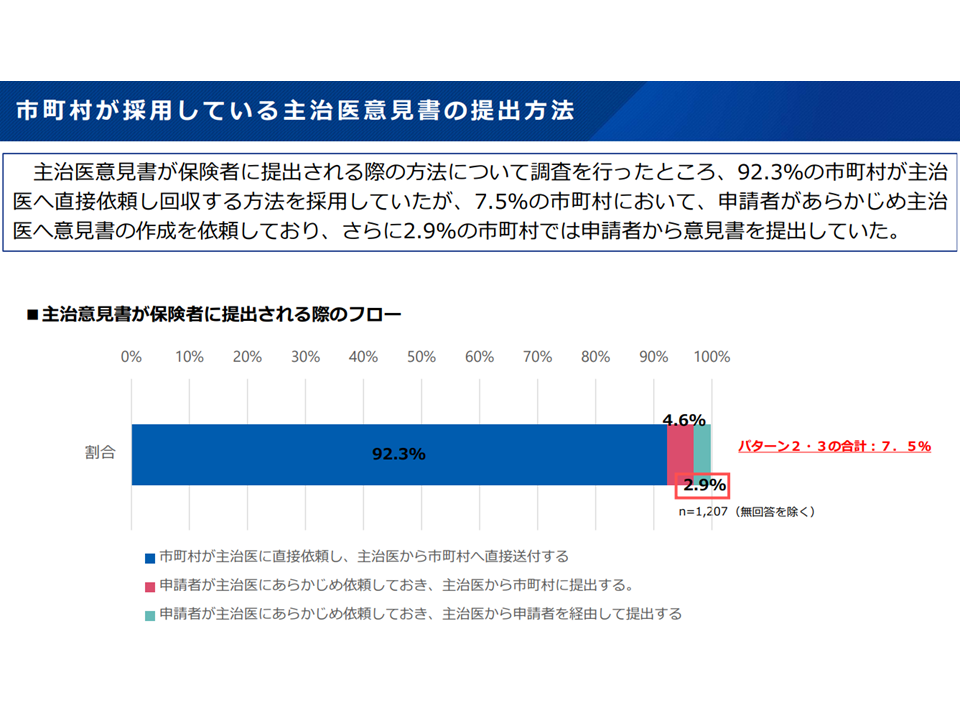

しかし、一部の市町村では▼申請者(利用者)があらかじめ主治医へ意見書の作成を依頼する(全体の7.5%の市町村)▼申請者(利用者)が主治医から意見書を受け取り、これを申請者(利用者)が市町村に提出する(同2.9%)—という運用が行われています。

既に一部の市町村で「主治医意見書を利用者が事前に入手ることを認める」運用が行われている(社保審・介護保険部会4 250630)

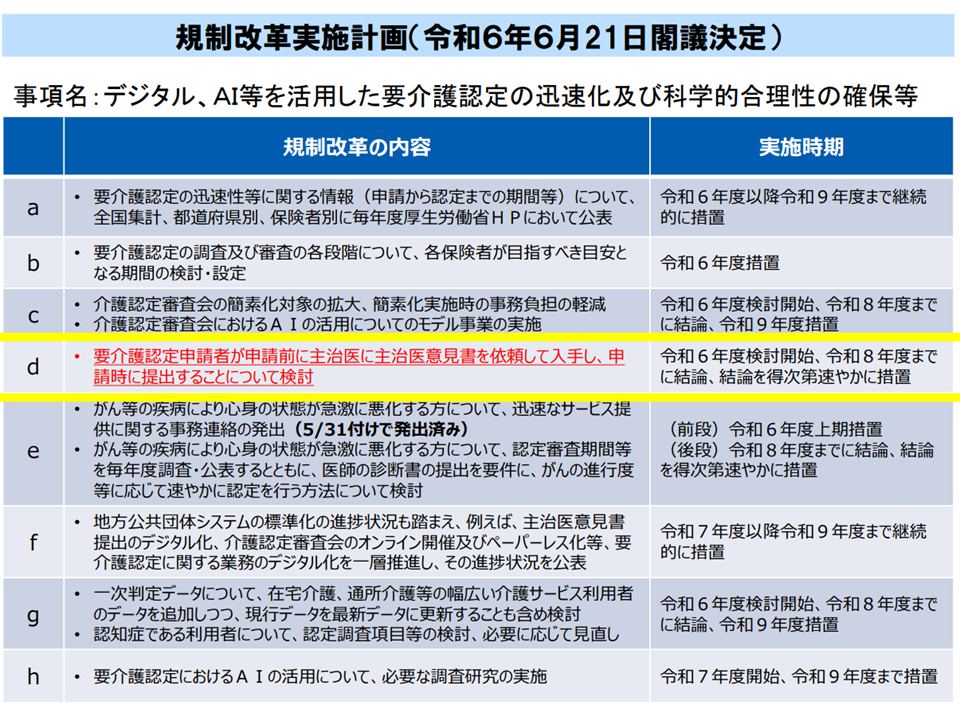

この運用により「申請から認定にかかる期間の短縮」が可能となる(利用者にとっては「より早期」に介護サービス利用が可能となる)ため、2024年の規制改革実施計画では「要介護認定申請者の意向に応じ、要介護認定申請者が申請前に主治医に主治医意見書を依頼して入手し、申請時に提出する」ことを検討するよう、厚生労働省に指示を行っています(2026年度までに結論を出し、結論を得次第、速やかに措置する)。

2024年の規制改革実施計画では「主治医意見書の事前入手」が可能な旨を明確するよう指示(社保審・介護保険部会2 250630)

厚労省老健局老人保健課の堀裕行課長は、規制改革実施計画での指示や上記実態を踏まえ、次のような対応をとってはどうかと介護保険部会に提案しています。

▽主治医意見書の入手方法について、「地域の実情に応じて、意見書の事前入手も可能である」旨を明確化する

▽その際、次のような点も周知する

▼「申請者が主治医意見書を事前に入手する」方法は、あくまでも「提出方法の1つ」であり、「申請者が主治医意見書を市町村に提出する」ことが申請の前提条件ではない

▼各市町村における「主治医意見書の入手・提出」の運用は、関係団体との調整等も踏まえて検討する

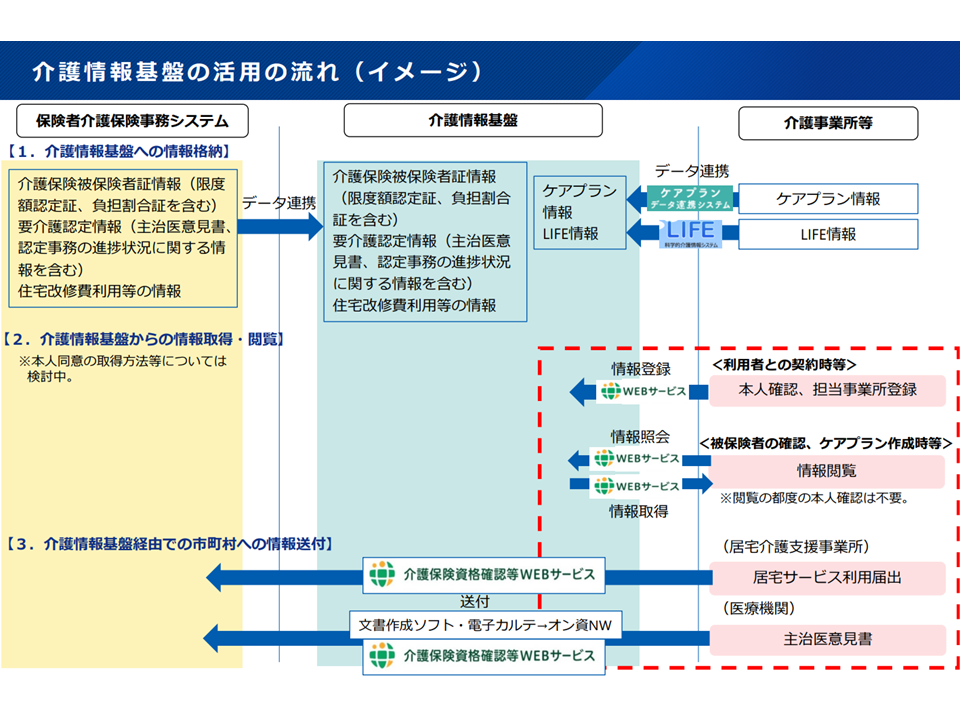

▽「介護情報基盤」(後述)の運用開始に伴い「主治医意見書の電子的提出が可能」となり、医療機関・市町村の負担軽減や郵送の省略がなされるため、「介護情報基盤を通じた情報の共有」を進めていく

多くの市町村で行われている「市町村が主治医に『意見書作成』を依頼し、市町村が入手する」方法のほか、「申請前に申請者(介護保険利用希望者)が主治医に『意見書作成』を依頼し、申請時に主治医意見書を一緒に提出する」ことなども可能な旨が明確化されるイメージです(「利用者が自ら意見書を入手しなければならなくなる」わけではない点に留意)。

介護保険部会委員からは、▼迅速な認定につながるため、「主治医意見書の事前入手」可能の明確化などを早期に進めるべき(染川委員)▼「申請を受けてから、市町村が主治医意見書の作成を依頼する」のでは、要介護認定の結果が出るまでの時間がかかってしまう。認定の迅速化・入院期間の短縮(認定されるまで退院できないケースもある)につながるため「申請前の意見書入手」は進めるべき(井川誠一郎参考人:日本慢性期医療協会副会長、橋本康子委員(同会長)の代理出席)—との意見が出ており、反対意見などは出ていません。

なお、井川参考人は「主治医が意見書を作成しても『うちの市町村の様式で作成しなおしてほしい』と指摘されるケースもあるようだ。様式の統一化・デジタル化を進めるべき」とも進言しています。

規制改革実施計画で指示されたスケジュール(2026年度までに結論を出し、結論を得次第、速やかに措置する)に沿って、実施に向けて詳細を詰めていくことになります。

介護情報基盤とケアプランデータ連携機能を「統合」

また、6月30日の介護保険部会では「介護情報基盤」と「ケアプランデータ連携機能」の統合方針も了承されています。

介護保険制度では、要支援・要介護度別に「1か月に利用可能な介護保険サービス量の上限」が決まっており(区分支給限度基準額)、この基準額の中で、利用者、家族の希望も踏まえて「自立支援を目指したより適切なケアプラン(サービスの種類、回数)」をケアマネジャーが作成します。このため、ケアマネ事業所と介護サービス事業所との間で、毎月、ケアプランのやり取りが行われます。

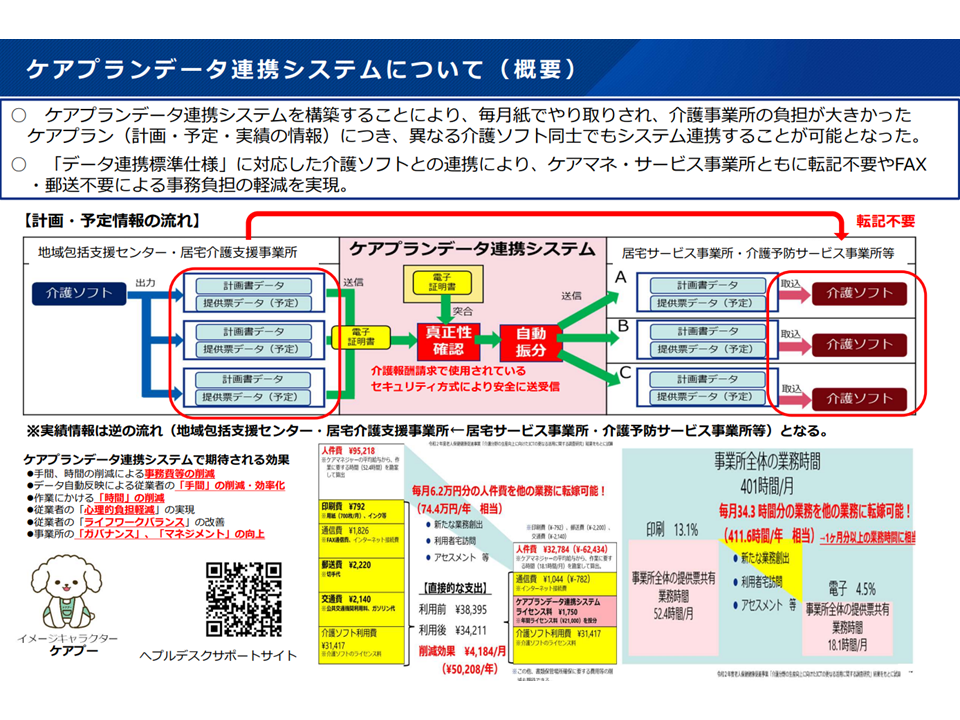

このやりとりの負担(紙ベースでのケアプランのやり取りなど)軽減に向けて、2023年から「ケアプランデータ連携システム」が稼働しています。

ケアプランデータ連携システムの概要(社保審・介護保険部会5 250630)

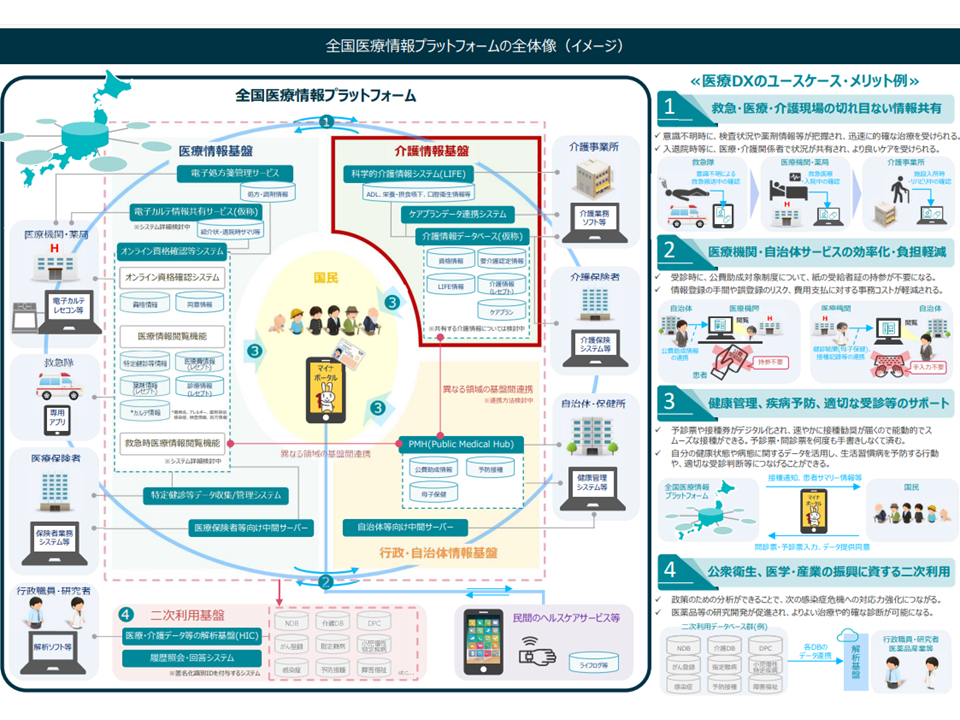

一方、「利用者の同意を前提に、過去の介護情報を介護事業者、市町村、ケアマネジャー、利用者、医療機関間で共有し、質の高い、効率的な介護サービスを提供する」ための【介護情報基盤】の構築が進められています(医療・介護・健康等の情報を一元的に管理する全国医療情報プラットフォームの一要素となる、関連記事はこちらとこちら)。

介護情報基盤活用の流れ(社保審・介護保険部会(1)1 250317)

全国医療情報プラットフォームの一部に、介護情報を広く関係者で共有し「質の高い介護サービス提供」を目指す【介護情報基盤】を構築する(介護情報利活用ワーキング1 240205)

ケアプランデータの連携機能は【介護情報基盤】にも組み込めること、【介護情報基盤】とケアプランデータ連携システムとを併存した場合、▼介護事業所が介護情報基盤とケアプランデータ連携システムにアクセスする際にシステム間を行き来しなければならなくなる(手間がかかる)▼2つのシステムの運用保守が必要となり、コストが二重にかかる—などの問題が生じることなどから、堀老人保健課長は「介護情報基盤とケアプランデータ連携機能を統合する」考えを提案。介護保険部会委員は「統合のメリットが大きい」と了承しています。

介護情報基盤とケアプランデータ連携機能との統合イメージ(社保審・介護保険部会6 250630)

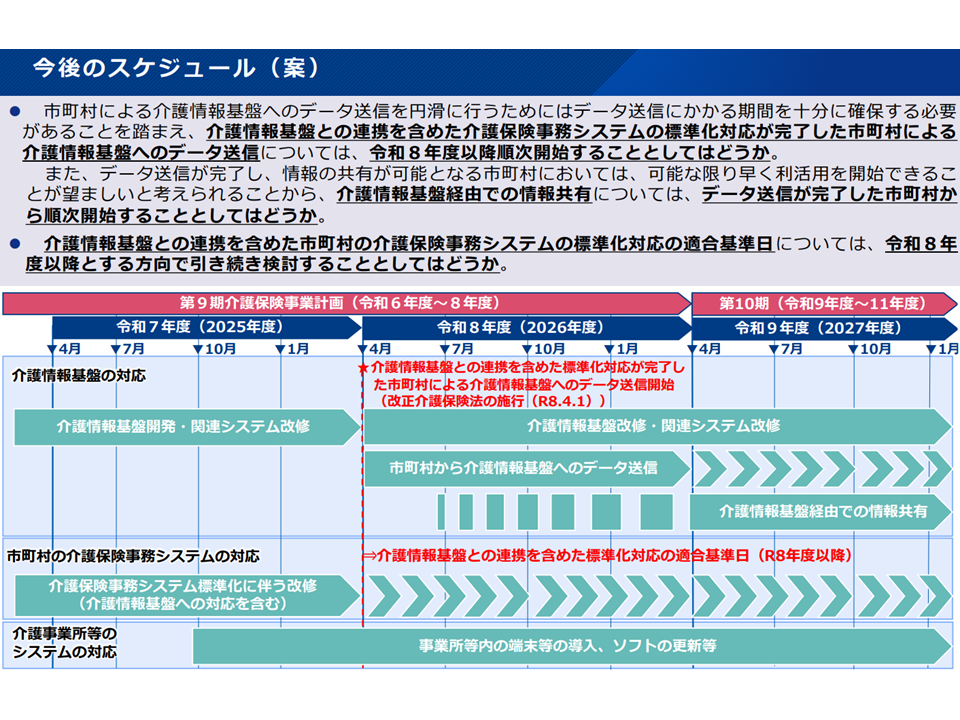

統合のスケジュールについて堀老人保健課長は「全市町村において、『2028年4月1日まで』に介護保険事務システムから介護情報基盤へのデータ移行も含めて完了し、介護情報基盤の活用を開始することを目指して各関係者が介護情報基盤の活用に必要な対応を進めていく」考えも明らかにしました。当然、準備が整っている市町村では「2028年4月」を待たずに統合を行うことが可能です。

統合スケジュール(社保審・介護保険部会7 250630)

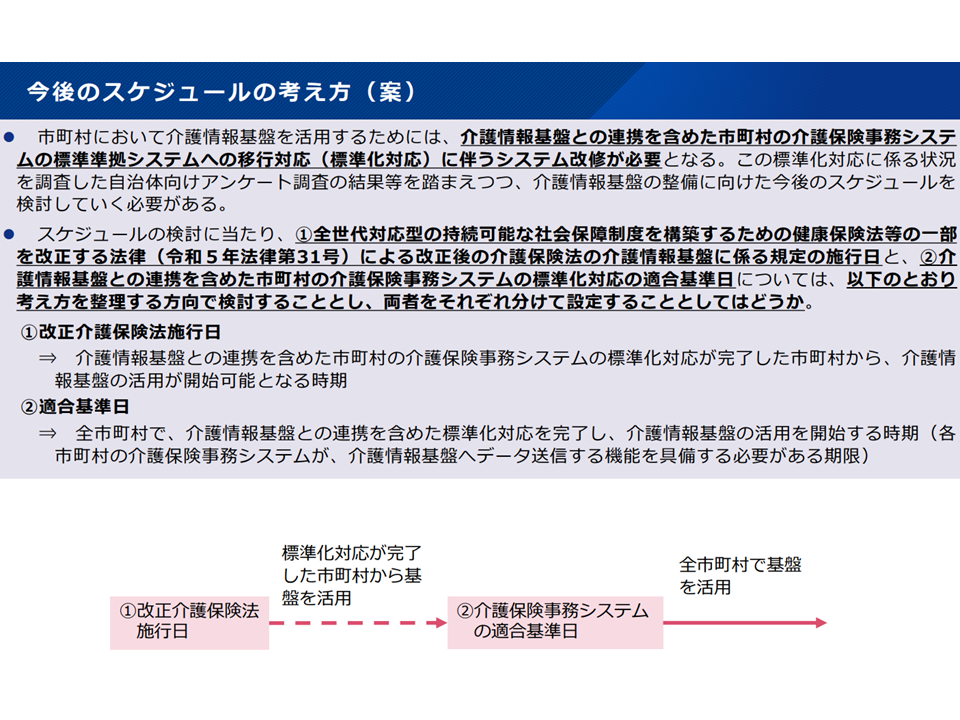

【介護情報基盤】は、前提として「市町村(介護保険の保険者)の基幹業務(住民基本台帳、戸籍、固定資産税、個人住民税、法人住民税、子ども・子育て支援、就学、児童手当、児童扶養手当、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、介護保険など)に関するシステム標準化」が必要となります。この標準化状況にバラつきがあるため、▼まず「介護情報基盤との連携を含めた介護保険事務システムの標準化対応」が完了した保険者(市町村)による介護情報基盤へのデータ送信は、2026年4月から順次進める(システム改修が整った保険者(市町村)から順次スタートする)▼「全保険者(市町村)で、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応を完了し、介護情報基盤の活用を開始する時期」(適合基準日、各保険者(市町村)の介護保険事務システムが、介護情報基盤へデータ送信する機能を具備する必要がある期限)については、引き続き検討する(端的に「時期は未定」である)—こととされています(関連記事はこちら)。

介護情報基盤を2段階で導入していく1(社保審・介護保険部会(1)3 250317)

介護情報基盤を2段階で導入していく2(社保審・介護保険部会(1)4 250317)

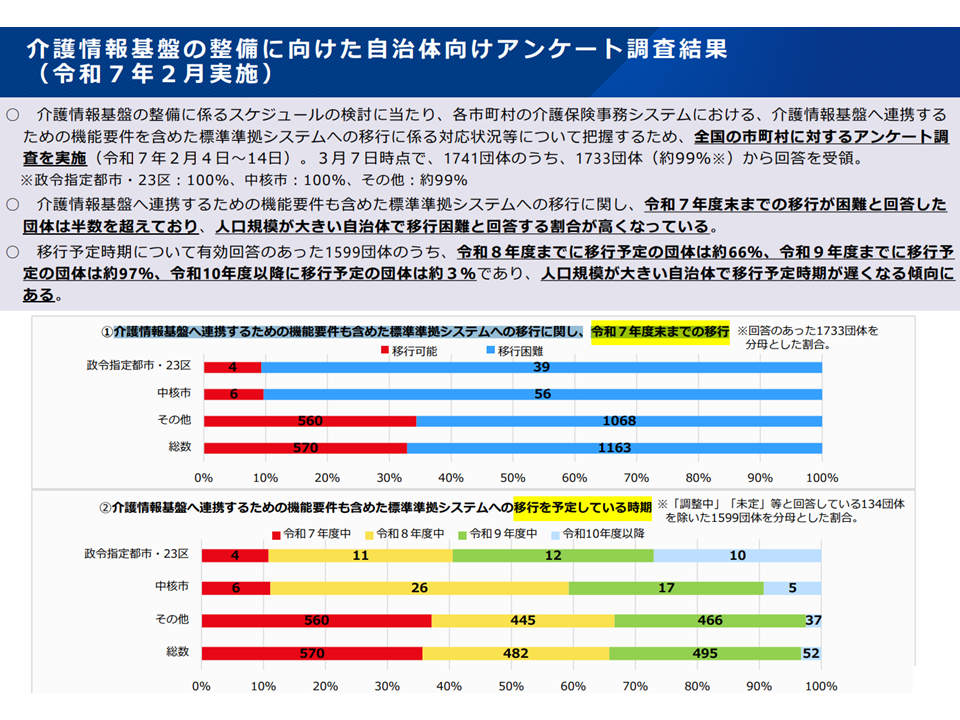

さらに自治体の状況をみると「9割の市町村が、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応を2027年度中に完了予定である」ことから、上記のスケジュール案が示されたものです。

介護情報基盤の見通しに関する市町村アンケート調査結果(社保審・介護保険部会(1)2 250317)

ただし、介護保険部会では「2027年度中に標準化対応が完了せず、2028年4月から介護情報基盤とケアプランデータ連携機能との統合が行えない自治体は、大都市部に多い」点を懸念する声も出ています。堀老人保健課長は「標準化のメリットは大きく、まずは2028年4月に間に合わせるように努めてもらう。仮に期限に間に合わない自治体がある場合には、対応を引き続き検討していく」と答弁。多くの委員からは「国、都道府県による市町村支援の強化」を求める声もでています。

ところで、ケアプランデータ連携システムの導入によって介護事業所等の業務負担は大きく軽減されると見込まれますが、導入状況を見ると、本年(2025年)5月末時点で「介護事業所の7.2%」にとどまっています。この背景には「面倒である」と考える事業所が多いものと推測されます。すると、介護事業所の中には「統合まで待ってもよいのではないか」と考え、ケアプランデータ連携システム導入が進まなくなる恐れもあります。

この点、ケアプランデータ連携システムを運営する国民健康保険中央会では、普及促進のために本年(2025年)6月1日から「ライセンス料を1年間無料とするフリーパスキャンペーン」を行っており、小林広美委員(日本介護支援専門員協会副会長)や山際淳委員(民間介護事業推進委員会代表委員)、江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「無料キャンペーンを統合実現まで延長してケアプランデータ連携システムの導入を促進するとともに、統合後もシステム料などは無料にすべき」と要望しています。

厚労省も「ケアプランデータ連携システムの導入によるメリットは非常に大きい、統合を待たず、早期にケアプランデータ連携システムを利用してほしい」と考えており、上記要望も踏まえた対応が検討される可能性が高そうです。

介護現場で生じた事故を一元的に収集・解析し「再発防止策」に繋げる仕組みが必要

また6月30日の介護保険部会では、「地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめ」報告を受けたうえで、身寄りなし高齢者への対応・権利擁護、高齢者虐待防止の推進、介護現場におけるリスクマネジメントについても意見交換を行っています。

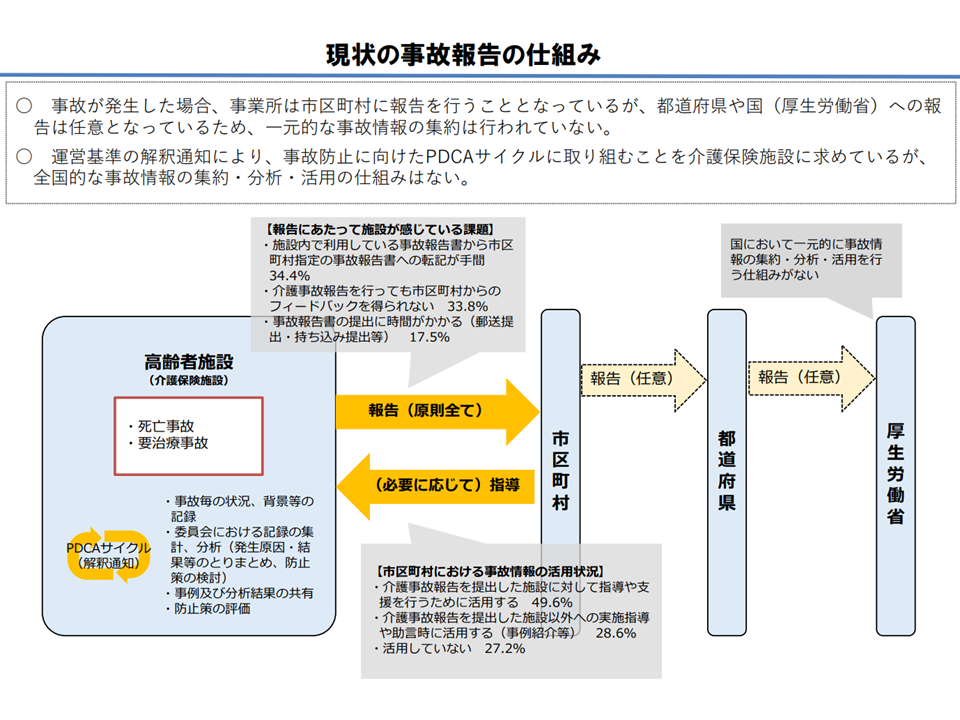

このうち「介護現場におけるリスクマネジメント」に関しては、現在「介護現場で生じた事故を市町村(介護保険者)に報告する」仕組みがあるものの、「都道府県や国(厚生労働省)への報告は任意で、一元的な事故情報の集約は行われていない」「全国的な事故情報の集約・分析・活用の仕組みはない」等の問題点もあります。

介護保険制度における事故報告の仕組みと課題(社保審・介護保険部会8 250630)

このため介護保険部会では「すべての介護事業所が事故情報を国に一元的に報告し、国が収集した情報を解析したうえで再発防止に向けた介護事業所へのフィードバックを行う仕組み」の構築を求める声が佐藤主光委員(一橋大学国際・公共政策大学院、大学院経済学研究科教授)、山田淳子委員(全国老人福祉施設協議会副会長)、津下一代委員(女子栄養大学教授)、東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)、江澤委員、山本委員、染川委員、井川参考人らから出ています。

医療分野では「事故情報を報告し、再発防止につなげる全国的な仕組み」が従前より稼働しており、その内容・運用方法も十分に参考にした議論が行われることが期待されます(関連記事はこちら)。

【関連記事】

医療・介護連携進めるため「医療・介護の共通指標、共通言語」が必要、認知症高齢者では「確定診断」重視せよ—社保審・介護保険部会(2)

在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)