医療安全の確保に向け、人材育成、特定機能病院と一般病院との連携、病院長のリーダーシップ、医学生時代からの教育が重要—医療安全検討会

2025.6.30.(月)

医療機関等における医療安全対策をさらに進めていくために何が考えられるか—。

例えば、医療事故を「院内で収集・分析し、スタッフ全員で共有し、再発防止につなげていく」取り組みが各医療機関で行われているが、これをさらに強化・推進していくには何が必要か—。

また、医療事故を第三者機関(医療事故調査センターである医療安全調査機構や日本医療機能評価機構)に報告し、事故の要因を詳細に分析して再発防止策につなげる仕組みが稼働しているが、改善すべき点などはないか—。

こうした議論が6月27日に開催された「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」(以下、医療安全検討会)で始まりました。厚生労働省医政局の森光敬子課長は「今秋(2025年秋)に向けて議論をまとめ、速やかに施策に活かしていきたい」と、構成員に議論を要請しています。

6月27日に開催された「第1回 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」

「院内で医療事故等を報告し、再発防止につなげる仕組み」の改善で何が重要か

医療安全の確保が重要なことは述べるまでもありません。我が国でも過去に「重大な医療事故」(患者取り違えなど)がいくつも生じ、その都度に「医療安全対策」を強化してきています。

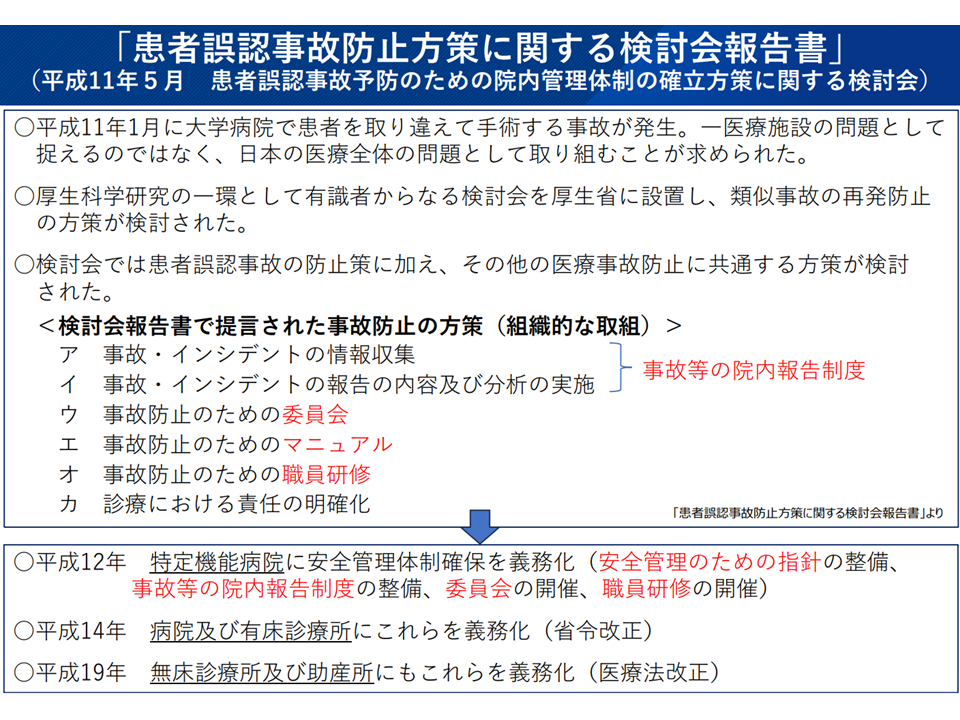

具体的には、1999年に大学病院で起きた重大な医療事故への反省をきっかけに、当時の厚生省に「患者誤認事故予防のための院内管理体制の確立方策に関する検討会」が設置され、その報告書を踏まえて、2000年に「特定機能病院」において、▼安全管理のための指針整備▼医療事故等の院内報告制度の整備▼医療安全にかかる委員会の開催▼職員研修の開催—といった医療安全管理体制を確保することを義務化。

この義務を2002年に「病院」「有床診療所」に拡大、2007年に「無床診療所」「助産所」にも拡大してきています。

こうした取り組みを経済的に後押しするために、診療報酬による評価(医療安全対策加算、医療安全対策地域連携加算など)も行われています。

我が国医療安全対策について(医療安全検討会1 250627)

さらに発生した医療事故やヒヤリ・ハット事例(事故には至らなかったものの、事故になりかけヒヤリとした、ハッとした事例)を第三者機関に報告し、そこで集積・分析し「再発防止」につなげる仕組みとして、例えば▼日本医療機能評価機構の実施する「医療事故情報収集等事業」▼日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)が中心となる「医療事故調査制度」—も動いています。

こうした医療安全の取り組みを更に充実・推進するために本検討会が設置されました。「院内で医療事故を収集し、それを分析して、スタッフに周知し、再発防止につなげる仕組み」をより充実するために何が必要か、「医療事故を第三者機関に報告し、再発防止につなげる仕組み」に課題や改善点はないのか、などの議論が進められます。

初会合となった6月27日の検討会では、前者の「院内での医療事故を収集し、それを分析して、スタッフに周知し、再発防止につなげる仕組み」に焦点が合わせられ、長尾能雅参考人(名古屋大学医学部附属病院患者安全推進部教授)から「患者安全における インシデント報告・学習システムの位置づけと課題」について、菊地龍明参考人(横浜市立大学附属病院医療安全管理部准教授)から「日本の医療安全の25年の歩み」(医療現場がどう変わったのか)について報告が行われました。

●長尾参考人のプレゼン資料はこちら

●菊池参考人のプレゼン資料はこちら

長尾参考人からは「医療事故等の院内報告」の義務化によって、医療安全確保の仕組みが、従前の「医療従事者個人の努力への依拠」から「個々の要素の質を高めつつ、システム全体を安全性の高いものへ向上させる」ことが可能になったと評価。

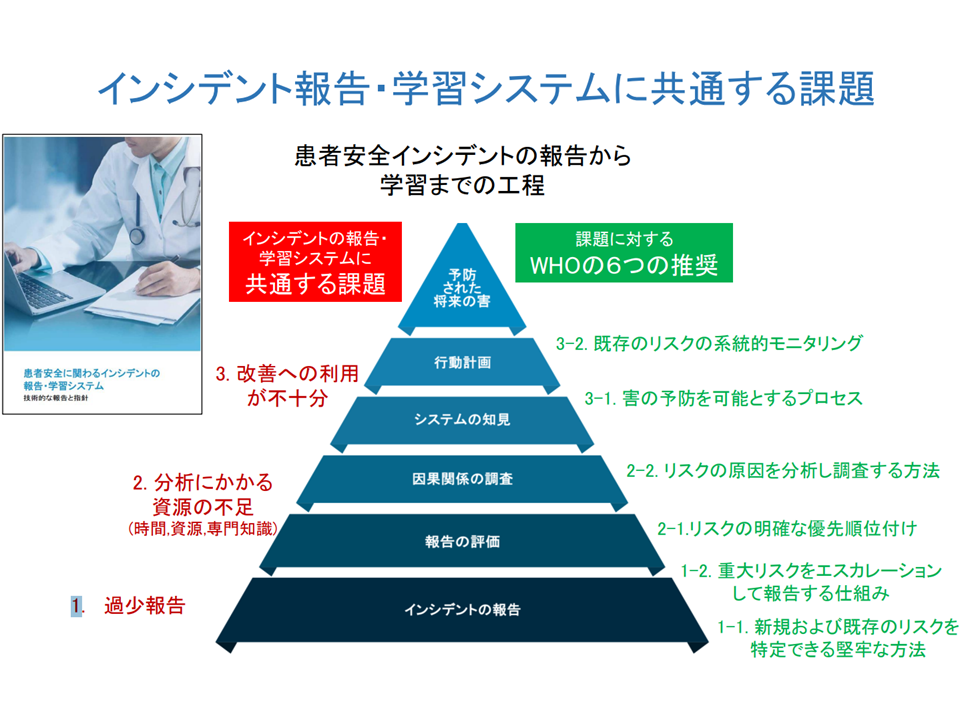

ただし、「報告のみでは足りず、報告から学習へとつながる仕組みの構築が課題である」と長尾参考人は指摘します。より具体的には▼報告の件数そのものが少ない▼報告内容の分析にかかる資源(人材、時間など)が足りない▼改善に向けた利用が十分ではない—という課題を指摘。これに対しWHO(世界保健機関)では、例えば▼重大リスクをエスカレーションして報告する仕組みの構築▼リスクの明確な優先順位付け▼リスクの原因を分析し調査する方法の確立▼既存のリスクの系統的モニタリング—などを提案しています。

現在の「院内での事故報告の仕組み」等にも課題がある(医療安全検討会2 250627)

長尾参考人は、このWHO提案に基づき、より具体的に▼幅広い職種からの多角的な報告を求め、重要な情報を院内で把握する▼リスクの優先順位として「回避可能」なインシデントに優先的に取り組む必要がある▼医療安全担当者等への教育を更に充実することで「リスクの優先順位付け」が可能となる▼有効なリスク原因分析・調査のためにも、医療安全担当者等への教育充実が必要となる—などの提言を行いました。

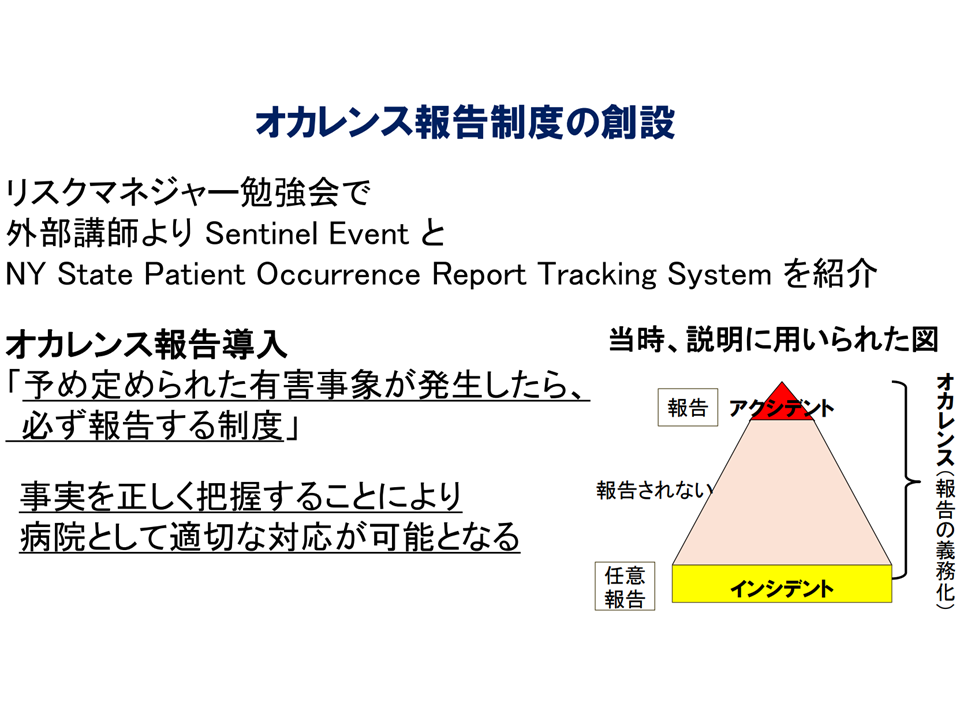

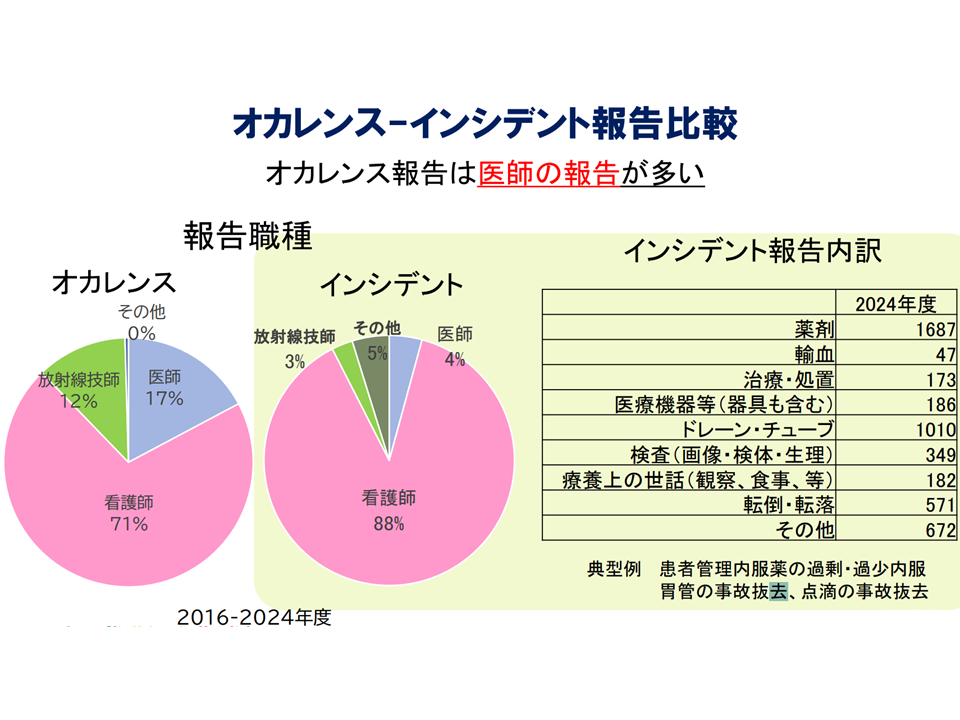

また菊池参考人は、横浜市立大病院の取り組みを引き合いに▼オカレンス報告制度(重大合併症等の把握の強化)▼管理者(院長等)を含む幹部との連携強化(組織的な改善策の実施、重大事例への組織的対応)—を提言しました。

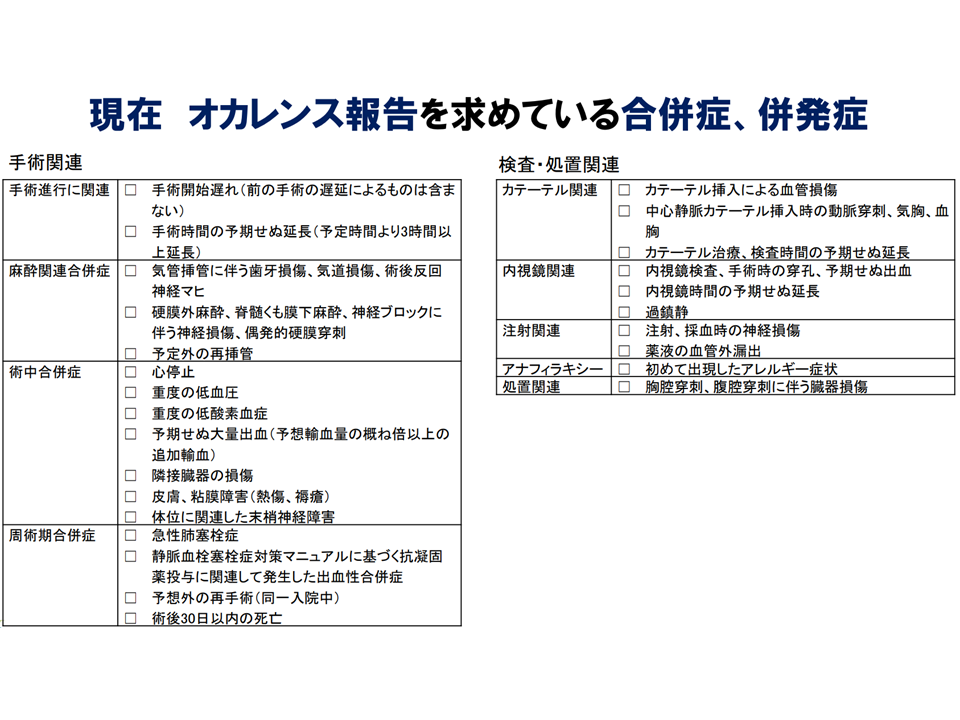

前者のオカレンス報告制度とは、「予め定められた有害事象が発生した場合に必ず報告する制度」で、例えば▼気管挿管に伴う歯牙損傷、気道損傷、術後反回神経麻痺▼手術中の心停止▼カテーテル挿入による血管損傷—などが「必ず報告する有害事象」とされています(横浜市立大学病院の事例)。インシデント報告に比べて「医師からの報告」が多くなり、より正しく事実を把握し、病院として適切な対応が可能となると菊池参考人は強調します。

オカレンス報告制度1(医療安全検討会3 250627)

オカレンス報告制度2(医療安全検討会4 250627)

オカレンス報告制度3(医療安全検討会5 250627)

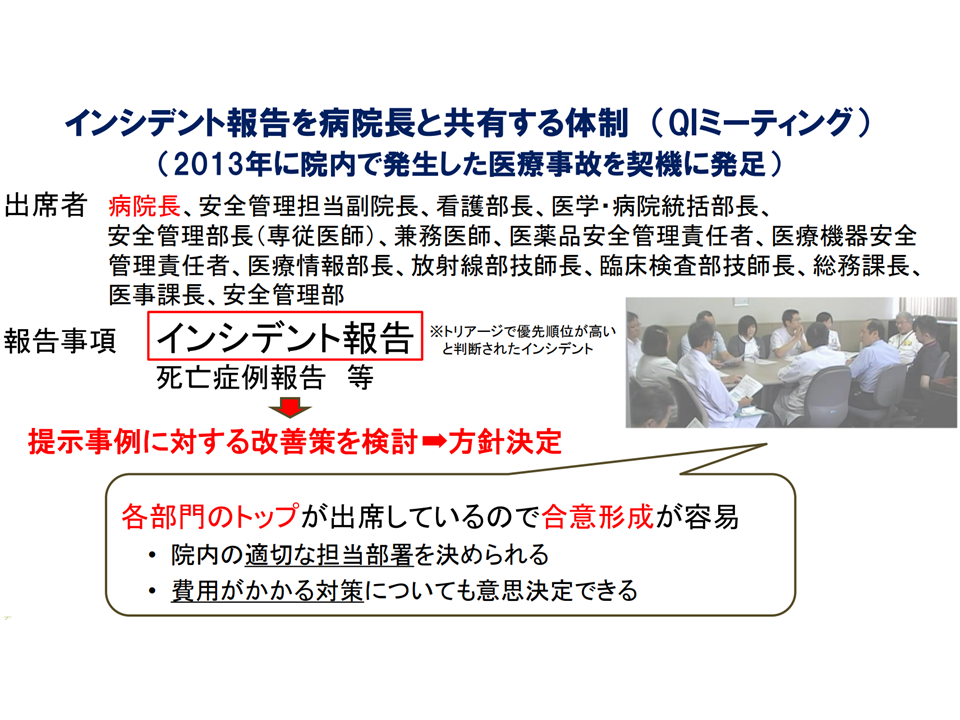

後者の「管理者(院長等)を含む幹部」の医療安全確保への関与・取り組み強化の必要性・重要性は述べるまでもないでしょう。横浜市立大学病院では、院長にもインシデント事例が報告され「トップによる迅速な再発防止対応」が可能になっています。

院長のリーダーシップ理が医療安全確保でも極めて重要である(医療安全検討会6 250627)

こうした提言も踏まえて、今後、「院内で医療事故を収集し、それを分析して、スタッフに周知し、再発防止につなげる仕組み」の改善・充実に向けた検討を行っていきますが、6月28日の検討会でもすでに▼人材確保等が重要かつ必要である▼特定機能病院と一般病院との連携を進める必要がある▼病院長のリーダーシップが重要である▼医学生時代からの医療安全教育が重要である—などの意見が出されています。

まず「医療安全対策に携わる資源(人材等)の確保」の重要性です。このためには当然、コストがかかり、診療報酬や補助金の議論に発展していく可能性があります。

また、人材育成について菊池参考人は「特定機能病院と一般病院との連携」(一般病院の医療安全管理担当者・責任者が特定機能病院から学ぶ仕組みなど)が重要になると見通しています。医学の専門知識を持つ医師であっても、「医療安全管理」の知識・技術を身につけ、それを院内に浸透させるためには学習・経験が必要となり、継続的に「特定機能病院の先進事例」から学ぶことが重要と考えられます。

また長尾委員は「エリアごとに、1000-1500床に1チーム程度の医療安全管理チームを設け、エリア全体で医療安全対策のレベルをアップしてはどうか」と提案しました。こちらも「複数医療機関の連携」という視点で、リーダー的役割は特定機能病院が果たしていくことなどが考えられそうです。

なお、菅間博構成員(日本医療法人協会副会長)は「人材が少ない中小病院に、特定機能病院と同じような取り組みを求めることは現実的ではない」と述べており、多くの構成員もその点を理解しています。しかし、菊池参考人・長尾参考人の提案する「特定機能病院と連携して医療安全を確保する」仕組みがあれば、中小病院も医療安全確保策も相当程度進んでいくと期待することができそうです。

また、医療安全対策における「病院長等の管理者のかかわり強化」の重要性も再確認されています。南須原康行構成員(北海道大学病院病院長)は「医療事故が生じた際の対応が、院長自ら動くことで円滑・適切に進む」ことを強調。南須原構成員は医療安全管理部門出身の大学病院院長であり、自身の経験を踏まえたコメントには重みがあります。木下浩作構成員(全国医学部長病院長会議患者安全推進委員会委員長)も「医療安全対策においては『病院長の熱意』が極めて重要な要素になる」とコメントしています。

さらに「医学生の頃から医療安全確保に関する教育が重要である」との意見も多数だされました。例えば、▼現在の医学部でも医療安全教育には大きな格差がある。被害者・遺族の声も含めて学生の段階から「医療安全確保の重要性」を考えることが重要である(南須原構成員)▼医療事故の被害者・家族として医学部で講演することもあるが、学生からは「現場に出る前に話を聞けて良かった」との声が非常に大きい(豊田郁子構成員:患者・家族と医療をつなぐNPO法人「架け橋」理事長)—との意見が目立ちます。極めて重要な視点と言えます。

他方、米村滋人構成員(東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、「各病院の医療安全確保に向けた取り組みを分析し『標準化』ができないかも検討すべき」との考えを示しました。

この点、「医療事故の把握、収集」という面では「すべての医療機関で同じ考え」(言わば標準化)を適用することができるでしょう(例えば医療事故調査制度や医療事故情報収集等事業では同じ基準で報告を求めている)。

しかし、「院内で事故の原因・要因を分析し、再発防止策に繋げる」という面では、1000床を超える特定機能病院と、100床クラスの一般病院とで「同じ対応」を求めるべきか、求められるかについては、慎重な検討が必要となりそうです。もっとも、「再発防止については、完全に個々の医療機関に委ねる」のではなく、「特定機能病院ではこういった対応を、300床クラスの病院ではこういった対応を、200床未満の病院ではこういった対応を」といった類型化の検討が考えられるかもしれません。また長尾参考人は「病院間連携」の重要性を指摘しています。

こうした意見も参考にしながら、「院内で医療事故を収集し、それを分析して、スタッフに周知し、再発防止につなげる仕組み」の改善・充実に向けた検討が深められます。その際、「医療機関サイドでは『患者・遺族の声』に、これまで以上に耳を傾けてほしい」との意見が宮脇正和構成員(医療過誤原告の会会長)から出ている点にも最大限の留意が必要です。

また検討会では、「医療事故の第三者機関への報告制度」(医療事故調査制度、医療事故情報収集等事業)の改善に向けた検討も進められます。

森光医政局長は「今秋(2025年秋)に向けて議論をまとめ、速やかに施策に活かしていきたい」と述べており、その後の「2026年度診療報酬改定論議」や「2026年度予算編成」などに繋げていくことになりそうです。

【関連記事】

2025年5月までに累計3397件の医療事故が報告され、うち88.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2025年4月までに累計3361件の医療事故報告がなされ、うち88.9%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2025年3月までに累計3338件の医療事故報告がなされ、うち88.6%で院内調査完了済—日本医療安全調査機構

2024年の「人口100万人あたり医療事故報告件数」最多は宮崎県と京都府、手術・分娩に起因する医療事故が依然多い―日本医療安全調査機構

注射剤投与後に「アナフィラキシー→死亡」となる事例が後を絶たず、初期症状の覚知・適切対応の徹底を―医療安全調査機構警鐘(2)

2025年2月までに累計3309件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2025年1月までに累計3282件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年12月までに累計3258件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

血液検査でパニック値(緊急異常値)が検出された場合の報告・対応ルールを医療機関で定め、遵守せよ―医療安全調査機構の提言(20)

2024年11月までに累計3230件の医療事故報告、うち87.8%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

「ペーシングワイヤー抜去に伴う心損傷→死亡」事故が散発、ワイヤー留置位置等に注意し、心嚢内出血早期発見を―医療安全調査機構警鐘(1)

2024年10月までに累計3201件の医療事故報告、うち88.2%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年9月までに累計3165件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年8月までに累計3136件の医療事故報告、8月の事故報告は16件と少なくコロナ感染症との関係に注目—日本医療安全調査機構

2024年7月までに累計3120件の医療事故報告、事故全体の87.7%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年6月までに累計3085件の医療事故報告、事故全体の87.4%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年5月までに累計3055件の医療事故報告、事故全体の87.5%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年4月までに3036件の医療事故報告、院内調査は事故全体の87.0%で完了—日本医療安全調査機構

2024年3月までに3009件の医療事故報告があり、事故全体の86.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数の最多は2023年も宮崎県、手術・分娩に起因する医療事故が依然多い!―日本医療安全調査機構

2024年2月までに2973件の医療事故報告があり、事故全体の86.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

肺動脈カテーテルには血管損傷のリスクも、必要性を十分に評価し、低い場合は代替手段検討を―医療安全調査機構の提言(19)

2024年1月までに2934件の医療事故報告があり、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年12月までに2909件の医療事故報告、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年11月までに2876件の医療事故報告、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年10月までに2848件の医療事故報告、事故全体の87.1%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年9月までに2811件の医療事故報告、事故全体の87.4%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年8月までに2789件の医療事故報告、事故全体の87.2%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年7月までに2758件の医療事故報告、初めて「助産所」からの事故報告あり—日本医療安全調査機構

2023年6月までに2719件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関における院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年5月までに2686件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年4月までに2661件の医療事故が報告され、うち86.7%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年3月までに2632件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、2022年は宮崎県が最多!手術・分娩に起因する事故が依然多い!―日本医療安全調査機構

2023年2月までに2606件の医療事故(死亡・死産)報告があり、86.5%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年1月までに2579件の医療事故(死亡・死産)報告、うち86.6%で事故発生医療機関の院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2022年12月までに2548件の医療事故(死亡・死産)が報告され、87.2%で事故発生医療機関の院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2022年11月までに2518件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も重要テーマ—日本医療安全調査機構

2022年10月までに2485件の医療事故が報告され87.7%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も重要な検討テーマ—日本医療安全調査機構

2022年9月までに2451件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も求められている—日本医療安全調査機構

2022年8月までに2428件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、コロナ第7波の影響は限定的—日本医療安全調査機構

2022年7月までに2404件の医療事故が報告され87.7%で院内調査完了、国民の制度理解とともに医療サイドの努力も必要―日本医療安全調査機構

医療安全の向上に向け、例えば医療機関管理者(院長など)の「医療事故に関する研修」参加など促していくべき—第8次医療計画検討会(1)

2022年6月までに2374件の医療事故が報告され、うち87.7%で院内調査完了、6月の報告減の理由はどこに・・・?―日本医療安全調査機構

2022年5月までに2357件の医療事故が報告される、コロナ感染症落ち着き事故件数も増加―日本医療安全調査機構

2022年4月までに2328件の医療事故が報告され88.2%で院内調査完了、調査スピードさらにアップ―日本医療安全調査機構

2022年3月までに2305件の医療事故報告、このうち87.6%で院内調査が完了済!―日本医療安全調査機構

2022年2月までに2286件の医療事故報告、コロナオミクロン株拡大の影響で報告件数など激減―日本医療安全調査機構

2022年1月までに2271件の医療事故報告あり86.4%で院内調査完了、再発防止への取り組み加速―日本医療安全調査機構

2021年12月までに2248件の医療事故が報告され86.2%で院内調査完了、再発防止への取り組み進む―日本医療安全調査機構

2021年11月までに2223件の医療事故あり85.9%で院内調査が完了、再発防止に向けた動き加速―日本医療安全調査機構

2021年10月までに2201件の医療事故、一般国民にも医療事故調査制度浸透の可能性あり―日本医療安全調査機構

2021年9月までに2174件の医療事故・84.8%で院内調査済、コロナ第5波の影響で報告・調査件数が大幅減―日本医療安全調査機構

2021年8月までに2156件の医療事故・84.8%で院内調査完了、コロナ第5波の影響は小さいか―日本医療安全調査機構

2021年7月までに2126件の医療事故が報告され、うち84.9%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

医療事故の報告・相談件数が6月に入り増加、2015年10月からの累計で2092件の医療事故報告―日本医療安全調査機構

コロナ第4波で医療事故の報告件数・相談件数などが4月・5月と大幅減―日本医療安全調査機構

2021年4月、コロナ第4波で医療事故報告件数・相談件数等が再び大幅減―日本医療安全調査機構

2021年3月で医療事故報告が2000件台に乗る、85.1%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2021年2月までに医療事故の84.8%で院内調査完了、新型コロナ第3波の落ち着きとともに事故報告・相談なども増加―日本医療安全調査機構

2021年1月までに医療事故の84.8%で院内調査完了、新型コロナ第3波に伴い事故報告・相談など明らかに減少―日本医療安全調査機構

2020年12月までに医療事故の84.3%で院内調査完了、新型コロナ第3波で再び事故報告など減少か―日本医療安全調査機構

2020年11月までに医療事故の83.8%で院内調査が完了、「院内調査」が順調に進んでいるか注視を―日本医療安全調査機構

2020年10月の医療事故報告件数、3月以前の水準に戻る―日本医療安全調査機構

2020年4-9月の医療事故、3月以前に比べて18%減少、新型コロナによる患者減の影響か―日本医療安全調査機構

2020年8月の医療事故は24件、医療現場は平時に戻りつつあるが、さらなる観察が必要―日本医療安全調査機構

2020年7月の医療事故は30件、報告件数等は増加傾向にあり、医療現場は平時に戻りつつある―日本医療安全調査機構

2020年6月の医療事故は26件、4・5月に比べ報告件数は増加し、医療現場は平時に戻りつつある―日本医療安全調査機構

2020年5月の医療事故は15件、新型コロナで入院患者減・手術減等が生じている影響か―日本医療安全調査機構

2020年4月の医療事故は19件、内科で3件、整形外科・循環器・産婦人科で各2件など―日本医療安全調査機構

2020年3月の医療事故は31件、消化器科で7件、内科・脳神経外科で各4件など―日本医療安全調査機構

2020年2月の医療事故は37件、消化器科で7件、内科・循環器内科で各5件など―日本医療安全調査機構

2020年1月の医療事故は35件、外科と内科で各7件など―日本医療安全調査機構

2019年12月に医療事故が35件、整形外科と消化器科で各5件など―日本医療安全調査機構

2019年11月に医療事故が37件、外科で8件、内科・整形外科で6件など―日本医療安全調査機構

2019年10月に医療事故が35件報告され、累計1535件に―日本医療安全調査機構

2019年8月末までに1472件の医療事故が生じ77%で院内調査完了、医療機関の調査スピードアップ―日本医療安全調査機構

2019年7月末までに1452件の医療事故、うち75.9%の事例では院内調査完了―日本医療安全調査機構

2019年6月末までに1420件の医療事故、院内調査スピードがさらに加速し75.4%で調査完了―日本医療安全調査機構

2019年5月末までに1380件の医療事故、院内調査スピードが加速し74.9%で調査終了―日本医療安全調査機構

2019年4月末までに1342件の医療事故、院内調査スピードは再び増し74.8%で調査完了―日本医療安全調査機構

2019年3月末までに1308件の医療事故、制度が国民に浸透する中で「正しい理解」に期待―日本医療安全調査機構

2019年2月末までに1284件の医療事故、院内調査完了は73.9%で変わらず―日本医療安全調査機構

2019年1月末までに1260件の医療事故、73.9%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

医療事故の原因究明に向けた院内調査、「外部の第三者」の参画も重要テーマ―医療安全調査機構

2018年末までに1234件の医療事故、73.6%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年11月までに1200件の医療事故、72.8%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年10月までに1169件の医療事故、国民の制度理解が依然「最重要課題」―日本医療安全調査機構

2018年9月までに1129件の医療事故、国民の制度理解は依然進まず―日本医療安全調査機構

2018年8月までに1102件の医療事故報告、国民の制度理解が今後の課題―日本医療安全調査機構

2018年7月までに1061件の医療事故報告、うち71.2%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

医療事故調査、制度発足から1000件を超える報告、7割超で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年5月までに997件の医療事故、うち69.9%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年4月までに965件の医療事故、うち68.5%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年3月までに945件の医療事故が報告され、67%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年2月までに912件の医療事故報告、3分の2で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年1月までに888件の医療事故が報告され、65%超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年末までに857件の医療事故が報告され、63.8%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年9月までに751件の医療事故が報告、院内調査は63.4%で完了―日本医療安全調査機構

2017年8月までに716件の医療事故報告、院内調査のスピードは頭打ちか―日本医療安全調査機構

2017年7月までに674件の医療事故が報告され、63.5%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2017年6月までに652件の医療事故が報告され、6割超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年5月までに624件の医療事故が報告され、6割超で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2017年4月までに601件の医療事故が報告、約6割で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年2月までに546件の医療事故が報告、過半数では院内調査が完了済―日本医療安全調査機構

2017年1月までに517件の医療事故が報告、半数で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年12月までに487件の医療事故が報告され、46%超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年11月に報告された医療事故は30件、全体の45%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年10月に報告された医療事故は35件、制度開始からの累計で423件―日本医療安全調査機構

2016年8月に報告された医療事故は39件、制度開始からの累計で356件―日本医療安全調査機構

2016年7月に報告された医療事故は32件、制度開始からの累計で317件―日本医療安全調査機構

2016年6月に報告された医療事故は34件、制度開始からの累計では285件―日本医療安全調査機構

制度開始から半年で医療事故188件、4分の1で院内調査完了―日本医療安全調査機構

医療事故に該当するかどうかの判断基準統一に向け、都道府県と中央に協議会を設置―厚労省

医療事故調査制度、早ければ6月にも省令改正など行い、運用を改善―社保審・医療部会

医療事故調査制度の詳細固まる、遺族の希望を踏まえた事故原因の説明を―厚労省

中心静脈穿刺は致死的合併症の生じ得る危険手技との認識を—医療安全調査機構の提言(1)

急性肺血栓塞栓症、臨床症状に注意し早期診断・早期治療で死亡の防止—医療安全調査機構の提言(2)

過去に安全に使用できた薬剤でもアナフィラキシーショックが発症する—医療安全調査機構の提言(3)

気管切開術後早期は気管切開チューブの逸脱・迷入が生じやすく、正しい再挿入は困難—医療安全調査機構の提言(4)

胆嚢摘出術、画像診断・他診療科医師と協議で「腹腔鏡手術の適応か」慎重に判断せよ—医療安全調査機構の提言(5)

胃管挿入時の位置確認、「気泡音の聴取」では不確実—医療安全調査機構の提言(6)

NPPV/TPPVの停止は、自発呼吸患者でも致命的状況に陥ると十分に認識せよ―医療安全調査機構の提言(7)

救急医療での画像診断、「確定診断」でなく「killer diseaseの鑑別診断」を念頭に―医療安全調査機構の提言(8)

転倒・転落により頭蓋内出血等が原因の死亡事例が頻発、多職種連携で防止策などの構築・実施を―医療安全調査機構の提言(9)

「医療事故再発防止に向けた提言」は医療者の裁量制限や新たな義務を課すものではない―医療安全調査機構

大腸内視鏡検査前の「腸管洗浄剤」使用による死亡事例が頻発、リスク認識し、慎重な適応検討を―医療安全調査機構の提言(10)

「肝生検に伴う出血」での死亡事例が頻発、「抗血栓薬内服」などのハイリスク患者では慎重な対応を―医療安全調査機構の提言(11)

胸腔穿刺で心臓等損傷する死亡事故、リスクを踏まえた実施、数時間後に致命的状態に陥る可能性踏まえた経過観察を―医療安全調査機構の提言(12)

抗血栓療法中・低栄養患者は胃瘻造設リスク高、術後出血や腹膜炎等の合併症に留意を―医療安全調査機構の提言(13)

カテーテルアブレーション治療、心タンポナーデなど重篤リスクにも留意した体制整備を―医療安全調査機構の提言(14)

死亡医療事故の2割弱は薬剤誤投与に起因、処方から投与まで各場面で正しい薬剤かチェックを―医療安全調査機構の提言(15)

患者の訴え・患部観察により「頸部手術後の気道閉塞」徴候把握し、迅速な対応を―医療安全調査機構の提言(16)

中心静脈カテーテルに関連する「事故防止」の提言を充実、医療機関管理者が組織的管理を行い事故防止目指せ—医療安全調査機構の提言(17)

股関節手術、血管損傷等による出血リスク高く、目視での出血確認困難な点踏まえ出血時対応等の事前準備を―医療安全調査機構の提言(18)

人口100万人あたり医療事故報告件数は三重・京都が最多、投薬・注射に起因する死亡事故急増―日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、4年連続で宮崎県がトップ―日本医療安全調査機構

医療事故調査制度発足から丸5年、大規模病院ほど「病床当たり事故件数」多い―日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、2017・18・19と宮崎県がトップ、地域差の分析待たれる―日本医療安全調査機構

医療事故調査制度スタートから丸4年、累計1500件の医療事故が報告される―日本医療安全調査機構

医療事故調査、事故全体の7割超で院内調査が完了しているが、調査期間は長期化傾向―日本医療安全調査機構

カテコラミン製剤の持続投与「中断」が生じ、患者の循環動態に悪影響(血圧低下、心停止等)が出る事故が散発—医療機能評価機構

カリウム製剤を急速静注したため「患者が心停止に至ってしまう」医療事故が再び発生—医療機能評価機構

「胃瘻・腸瘻造設時に誤って結腸等を損傷してしまう」などの医療事故が散発、造設時の臓器位置確認等の徹底を―医療機能評価機構

医療事故情報収集等事業の報告システムを2025年4月に見直し、医療事故等をより報告しやすい環境を構築—医療機能評価機構

患者に無線式送信機を装着したが、セントラルモニタに送信器番号登録をせず、心肺停止等に気づけなかった—医療機能評価機構

「経鼻栄養チューブを肺等に誤挿入してしまい、さらにX線画像でも気づかない」医療事故が頻発—医療機能評価機構

診療科内でのフォロー体制構築・システム上での対応などにより「画像診断の重要所見の見落とし」を避けよ―医療機能評価機構

併用禁忌である金属針とガイドワイヤーを併用し、ガイドワイヤーが破損し、体内に残存してしまう事故事例が散発—医療機能評価機構

「患者に永久気管孔を造設している」旨の情報は、電子カルテの「決まった場所」に記載し、院内で適切に情報共有せよ—医療機能評価機構

「食事中止」患者に食事摂取時と同量のインスリンを投与し、低血糖を来してしまう医療事故散発—医療機能評価機構

「病棟・部署の定数配置薬」取り違え事故が散発し、死亡事例も発生、薬剤使用前の確認・薬剤師との連携などが重要―医療機能評価機構

「病棟・部署の定数配置薬」取り違え事故が散発し、死亡事例も発生、薬剤使用前の確認・薬剤師との連携などが重要―医療機能評価機構

「開放」式の三方活栓を、「閉鎖」式の三方活栓と同様に取り扱い、輸液ラインから出血等が生じる事故散発—医療機能評価機構

複数薬剤をシリンジポンプで投与中に注射器交換を誤り、「別の薬剤」を投与してしまう重大事故が散発—医療機能評価機構

開放式ドレーンの体内迷入に気付かず、医師等が「すでに抜去された」と思い込み発見が遅れてしまう重大事故が散発—医療機能評価機構

2023年の医療事故は6070件、ヒヤリ・ハット事例は113万超件の報告、インスリン過量投与・退院前後処方誤りの分析進む―日本医療機能評価機構

「退院後、自院の外来での処方漏れ」による重大医療事故が散発、入院・外来担当医が治療内容を相互確認するなどの工夫を―医療機能評価機構

加温加湿器と併用したため人工鼻が結露で閉塞し換気困難になる医療事故、人工鼻と加温加湿器の「併用は禁忌」—医療機能評価機構

末梢静脈から高カロリー輸液を投与してしまい、患者に血管痛や静脈炎が生じてしまう医療事故が頻発—医療機能評価機構

14年10-12月の医療事故は755件、うち8.6%で患者死亡―医療事故情報収集等事業

ACE阻害薬服用患者に禁忌である血液浄化器を使用してしまい、患者がショック状態に陥る医療事故が散発—医療機能評価機構

「患者の持参薬」を「院内の処方」に切り替える際に処方量を誤る事故が散発、持参薬情報の正しい登録に十分な注意を—医療機能評価機構

白内障手術の際「誤って別の患者の眼内レンズを挿入してしまう」事故が散発、手術前に十分な確認を—医療機能評価機構

人工呼吸器回路の「吸気側」と「呼気側」を逆に接続してしまう医療事故が散発、患者に装着する前に再確認を—医療機能評価機構

小児への輸液で血管外漏出事故が頻発、「輸液ポンプ等のアラームでは発見できない」ことを理解し、適切な観察を—医療機能評価機構

「インスリンバイアル製剤の過量投与」事故が散発、重大な健康被害につながる可能性もあり、機構の再発防止提言の確認を―医療機能評価機構

バッグ型キット製剤の隔壁を開通させないまま点滴を行ってしまう医療事故多発、開通確認のうえで薬剤投与を—医療機能評価機構

シリンジポンプの「単位」設定を誤り、麻酔薬や鎮静剤を過量投与などしてしまう医療事故が散発—医療機能評価機構

腹腔鏡手術の閉創時に、「腹腔鏡の曇り止め用の熱い湯」を用いて皮膚・皮下洗浄を行い、熱傷が生じてしまう事例が散発―医療機能評価機構

2022年、医療事故は531件、ヒヤリ・ハット事例は101万超件の報告、患者間違い・ダブルチェック等の分析進む―日本医療機能評価機構

ダブルチェックすべき場面で怠ってしまうケースも、「1人1人が決められた工程で確実に業務実施する」風土醸成を―医療機能評価機構

MRI検査室に「金属製品を持ち込んでしまう」事例が後を絶たず!写真・イラストなどを活用し患者に丁寧に説明を!―医療機能評価機構

離床センサーの電源を入れ忘れ、「患者が自ら移動して転倒してしまう」医療事故が散発―医療機能評価機構

患者に氏名等を述べてもらうも、医療者が手元情報と確認せず「誤った患者に検査・処置を実施」してしまう事故散発―医療機能評価機構

人工呼吸器の再接続を誤る事例が散発、人工呼吸器使用患者のもとを離れる際は「回路接続」「胸郭の動き」を確認せよ―医療機能評価機構

複数患者の電子カルテを同時に開き、患者氏名の確認が不十分なために「患者を間違ってオーダしてしまう」事例が頻発―医療機能評価機構

薬剤の投与経路誤り事故頻発、投与経路確認や「液体の内服・吸入薬は静脈ラインに接続不可の形で準備する」等の工夫を―医療機能評価機構

シーネやNPPV用マスク等の着用による「医療関連機器圧迫創傷」(MDRPU)が多発!定期的な装着部位観察を!―医療機能評価機構

手術時に薬剤を入れた容器を取り違え、誤って高濃度のアドレナリンを局所注射してしまう事故が散発―医療機能評価機構

固定用バルーンに生理食塩液を多量注入したためバルーンが破裂し、膀胱内の異物除去が必要になる事故が散発―医療機能評価機構

血管拡張のために温めたタオルを使用する際、「患者に熱傷」を負わせてしまう医療事故が頻発―医療機能評価機構

ASO患者に弾性ストッキングを着用させ、「下肢の虚血」を招いてしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

「患者間違え」医療事故、「患者の氏名確認・患者とモノの照合」などの基本ルールが疎かなことが主因―医療機能評価機構

血液検査検査値を確認せず、好中球減少等の患者に抗がん剤を投与してしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

使用済内視鏡を洗浄・滅菌せずに「他の患者」に使用してしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

「患者を間違える」医療事故が高頻度発生、まず「患者に氏名を名乗ってもらう」基本ルール遵守を―医療機能評価機構

「製剤量」と「成分量」とを誤認して、薬剤を過量投与してしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

腔鏡下手術で切除した臓器・組織を体外に取り出し忘れ、再手術を実施しなければならい事故が頻発―医療機能評価機構

メイロン静注7%「20mL」とメイロン静注7%「250mL」を誤って処方し、患者が心不全等に陥る事故散発―医療機能評価機構

病理検体を「他患者の検体が入った容器」に誤って入れてしまう事故が散発―医療機能評価機構

抗がん剤の過量投与、検査結果・患者状態を勘案しない抗がん剤投与などの事故が頻発―医療機能評価機構

新生児・乳児の沐浴時、湯の温度が高すぎて「熱傷」を生じさせてしまう事故が発生―医療機能評価機構

看護師が薬剤をPTPシートのまま渡し、患者がシートのまま誤飲する事例が依然として頻発―医療機能評価機構

人工呼吸器の回路接続が外れ、患者が呼吸難に陥る事例が頻発―医療機能評価機構

患者の持参薬をスタッフが十分把握等せず、「投与継続しなかった」医療事故が発生―日本医療機能評価機構

ダブルチェックが形骸化し、「複数人でのチェック」になっていないケースも少なくない点に最大限の留意を―医療機能評価機構

インスリン投与後、経腸栄養剤のルート未接続等で患者が「低血糖」を来す事例散発―医療機能評価機構

輸液流量を10倍に誤設定する医療事故散発、輸液ポンプ画面と指示流量を照合し「指差し・声出し確認」を―医療機能評価機構

「自身が感染してしまうかもしれない」との恐怖感の中でのコロナ対応、普段なら生じない医療事故の発生も―医療機能評価機構

ガイドライン遵守せず免疫抑制・化学療法を実施し、B型肝炎ウイルスが再活性化する医療事故―医療機能評価機構

咀嚼、嚥下機能の低下した患者に誤ってパン食を提供し、患者が窒息してしまう医療事故散発―医療機能評価機構

入院時に持参薬の処方・指示が漏れ、患者の既往症が悪化してしまう医療事故散発―医療機能評価機構

酸素ボンベのバルブ開栓確認を怠り、患者が低酸素状態に陥る事例が散発―医療機能評価機構

「メトトレキサート製剤の過剰投与による骨髄抑制」事故が後を絶たず―医療機能評価機構

確認不十分で、患者の同意と「異なる術式」で手術を実施してしまう事例が散発―医療機能評価機構

正しい方法で情報登録せず、アレルギーある薬剤が投与されてしまう医療事故が散発―医療機能評価機構

中心静脈カテーテル挿入時にガイドワイヤー回収を忘れ、患者体内に残存する事例が散発―医療機能評価機構

患者の移乗時にベッド等が動き「患者が転落」する事例散発、ベッドやストレッチャーの固定確認等の徹底を―医療機能評価機構

パルスオキシメータプルーブの長時間装着で熱傷、定められた時間で装着部位変更を―医療機能評価機構

気管・気管切開チューブ挿入中の「患者の吸気と呼気の流れ」、十分な理解を―医療機能評価機構

徐放性製剤の粉砕投与で患者に悪影響、薬剤師に「粉砕して良いか」確認を―医療機能評価機構

立位での浣腸実施は「直腸損傷」のリスク大、患者にも十分な説明を―医療機能評価機構

鎮静のための注射薬、「医師立ち会い」下で投与し、投与後の観察を確実に実施せよ―医療機能評価機構

小児用ベッドからの転落事故が散発、柵は一番上まで引き上げよ―医療機能評価機構

電子カルテに誤った患者情報を入力する医療事故が散発、氏名確認の徹底を―医療機能評価機構

X線画像でも体内残存ガーゼを発見できない事例も、「ガーゼ残存の可能性」考慮した画像確認を―医療機能評価機構

ガーゼカウント合致にも関わらず、手術時にガーゼが患者体内に残存する医療事故が頻発―医療機能評価機構

病理検査報告書を放置、がん早期治療の機会逃す事例が頻発―医療機能評価機構

手術前に中止すべき薬剤の「中止指示」を行わず、手術が延期となる事例が頻発―医療機能評価機構

患者を車椅子へ移乗させる際、フットレストで外傷を負う事故が頻発―医療機能評価機構

酸素ボンベ使用中に「残量ゼロ」となり、患者に悪影響が出てしまう事例が頻発―医療機能評価機構

腎機能が低下した患者に通常量の薬剤を投与してしまう事例が頻発―医療機能評価機構

検体を紛失等してしまい、「病理検査に提出されない」事例が頻発―医療機能評価機構

薬剤師からの疑義照会をカルテに反映させず、再度、誤った薬剤処方を行った事例が発生―医療機能評価機構

膀胱留置カテーテルによる尿道損傷、2013年以降に49件も発生―医療機能評価機構

検査台から患者が転落し、骨折やクモ膜下出血した事例が発生―医療機能評価機構

総投与量上限を超えた抗がん剤投与で、心筋障害が生じた事例が発生―医療機能評価機構

画像診断報告書を確認せず、悪性腫瘍等の治療が遅れた事例が37件も発生―医療機能評価機構

温罨法等において、ホットパックの不適切使用による熱傷に留意を―医療機能評価機構

人工呼吸器、換気できているか装着後に確認徹底せよ-医療機能評価機構

手術場では、清潔野を確保後すぐに消毒剤を片付け、誤投与を予防せよ―医療機能評価機構

複数薬剤の処方日数を一括して変更する際には注意が必要―医療機能評価機構

胸腔ドレーン使用に当たり、手順・仕組みの教育徹底を―医療機能評価機構

入院患者がオーバーテーブルを支えに立ち上がろうとし、転倒する事例が多発―医療機能評価機構

インスリン1単位を「1mL」と誤解、100倍量の過剰投与する事故が後を絶たず―医療機能評価機構

中心静脈カテーテルが大気開放され、脳梗塞などに陥る事故が多発―医療機能評価機構

併用禁忌の薬剤誤投与が後を絶たず、最新情報の院内周知を―医療機能評価機構

脳手術での左右取り違えが、2010年から11件発生―医療機能評価機構

経口避妊剤は「手術前4週以内」は内服『禁忌』、術前に内服薬チェックの徹底を―医療機能評価機構

永久気管孔をフィルムドレッシング材で覆ったため、呼吸困難になる事例が発生―医療機能評価機構

適切に体重に基づかない透析で、過除水や除水不足が発生―医療機能評価機構

経鼻栄養チューブを誤って気道に挿入し、患者が呼吸困難となる事例が発生―医療機能評価機構

薬剤名が表示されていない注射器による「薬剤の誤投与」事例が発生―医療機能評価機構

シリンジポンプに入力した薬剤量や溶液量、薬剤投与開始直前に再確認を―医療機能評価機構

アンプルや包装の色で判断せず、必ず「薬剤名」の確認を―医療機能評価機構

転院患者に不適切な食事を提供する事例が発生、診療情報提供書などの確認不足で―医療機能評価機構

患者の氏名確認が不十分なため、誤った薬を投与してしまう事例が後を絶たず―医療機能評価機構

手術などで中止していた「抗凝固剤などの投与」、再開忘れによる脳梗塞発症に注意―医療機能評価機構

中心静脈カテーテルは「仰臥位」などで抜去を、座位では空気塞栓症の危険―医療機能評価機構

胃管の気管支への誤挿入で死亡事故、X線検査や内容物吸引などの複数方法で確認を―日本医療機能評価機構

パニック値の報告漏れが3件発生、院内での報告手順周知を―医療機能評価機構

患者と輸血製剤の認証システムの適切な使用などで、誤輸血の防止徹底を―医療機能評価機構

手術中のボスミン指示、濃度と用法の確認徹底を―日本医療機能評価機構

リハビリ実施中の転棟等による外傷、全身状態の悪化などの医療事故が頻発、病棟とリハビリ室の連携体制など点検を―医療機能評価機構

医療安全の確保、「個人の能力」に頼らず「病院全体での仕組み構築」を―日本医療機能評価機構

輸液ポンプ不具合で「空になってもアラームが鳴らず、患者に空気が送られてしまう」医療事故に留意を―医療機能評価機構

入院患者の持参薬だけでなく、おくすり手帳・診療情報提供書も活用して「現在の処方内容」を正確に把握せよ―医療機能評価機構

電子カルテで「患者にアレルギーのある薬剤」情報を徹底共有するため、一般名での登録を―医療機能評価機構

鏡視下手術で、切除した臓器・組織を体内から回収し忘れる事例が散発、術場スタッフが連携し摘出標本の確認徹底を―医療機能評価機構

小児への薬剤投与量誤り防止など、現時点では「医療現場の慎重対応」に頼らざるを得ない―医療機能評価機構

車椅子への移乗時等にフットレストで下肢に外傷を負う事故が頻発、介助方法の確認等を―医療機能評価機構

メトホルミン休薬せずヨード造影剤用いた検査を実施、緊急透析に至った事故発生―医療機能評価機構

2018年に報告された医療事故は4565件、うち7%弱で患者が死亡、PFM導入などの防止策を―日本医療機能評価機構

予定術式と異なる手術を実施し再手術不能のケースも、患者を含めた関係者間での情報共有徹底を―医療機能評価機構

抗がん剤の副作用抑えるG-CSF製剤、投与日数や投与量の確認を徹底せよ―医療機能評価機構

小児への薬剤投与量誤り防止など、現時点では「医療現場の慎重対応」に頼らざるを得ない―医療機能評価機構

2017年に報告された医療事故は4095件、うち8%弱の318件で患者が死亡―日本医療機能評価機構

2017年10-12月、医療事故での患者死亡は71件、療養上の世話で事故多し―医療機能評価機構

誤った人工関節を用いた手術事例が発生、チームでの相互確認を―医療機能評価機構

2016年に報告された医療事故は3882件、うち338件で患者が死亡―日本医療機能評価機構

手術室などの器械台に置かれた消毒剤を、麻酔剤などと誤認して使用する事例に留意―医療機能評価機構

抗がん剤投与の速度誤り、輸液ポンプ設定のダブルチェックで防止を―医療機能評価機構

2016年7-9月、医療事故が866件報告され、うち7%超で患者が死亡―医療機能評価機構

2015年に報告された医療事故は3654件、うち1割弱の352件で患者が死亡―日本医療機能評価機構

2016年1-3月、医療事故が865件報告され、うち13%超は患者側にも起因要素―医療機能評価機構

15年4-6月の医療事故は771件、うち9.1%で患者が死亡―医療機能評価機構

14年10-12月の医療事故は755件、うち8.6%で患者死亡―医療事故情報収集等事業