中山間・人口減少地域の介護サービス確保、人員配置基準緩和・包括報酬・高額委託料でサービス提供する仕組み等検討—社保審・介護保険部会(1)

2025.9.9.(火)

中山間・人口減少地域で介護サービスを確保するために、例えば「人員配置基準の大幅緩和」「1か月当たりの包括報酬」「高額な委託料を設定してサービスを提供する仕組み」などを検討していってはどうか—。

9月8日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、こうした具体的な議論が始まりました。同日には「介護被保険者証の事務や運用等の見直し」等に関する見直し案を議論し、概ね了承していますが、こちらは別稿で報じます。

9月8日に開催された「第124回 社会保障審議会 介護保険部会」

目次

地域を3つに区分し、それぞれの課題等に応じた「介護サービスの確保」策を検討

今年度(2025年度)までに、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者に達します。以降、2040年頃にかけて高齢者人口そのものは大きく増えないものの(高止まりしたまま)、▼85歳以上高齢者の比率が大きくなり、重度の要介護高齢者、医療・介護の複合ニーズを持つ高齢者、認知症高齢者などの比率が高まっていく▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少し、医療・介護人材の確保などが極めて困難になる—ことが分かっています。

また、こうした人口構造の変化は地域によって大きく異なります。中山間地域などでは「高齢者も、若者も減少していく」、大都市では「高齢者も、若者もますます増加していく」、さらに一般市では「高齢者が今後増加するが、そう遠くない将来に減少していく」など区々です。

そうした中でも適切な介護サービスを確保していくために、厚生労働省は「『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会」(以下、検討会)を設置。そこでの意見とりまとめを踏まえて、さらに介護保険部会で議論を重ねてきました(関連記事はこちらとこちらとこちらとこちら)。

菊池馨実部会長(早稲田大学理事・法学学術院教授)は「今後の介護サービス提供体制の在り方」に関する総論的な議論が一巡したと判断し、厚労省に「より具体的に、今後、議論すべきテーマ」(論点)を提示するよう指示。9月8日の会合では、論点をもとに「具体的な検討」に向けた、言わばキックオフ論議がスタートしました。論点は、大きく次の6つに整理されています。

(1)地域の類型の考え方

(2)地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み

(3)地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み

(4)介護サービスを事業として実施する仕組み

(5)介護事業者の連携強化

(6)地域の実情に応じた既存施設の有効活用

まず(1)は、これまでに地域を(a)大都市部(b)一般市等(c)中山間・人口減少地域—の3つに分け、それぞれの状況や課題に応じて「介護サービスの確保」等を考えてはどうかという論点です。あわせて厚労省は、▼具体的な対象地域の指定については、国(厚労省)が「対象地域の考え方」を示したうえで、介護保険事業(支援)計画の策定プロセスに着目して「市町村の意向も踏まえて都道府県が関与」する▼市町村の中でもエリアによって人口減少の進展は異なることを踏まえ、「市町村の中で(a)(b)(c)の区域が混在」する—こととしてはどうか、との考えも示しています。

こうした考え方に異論は出ておらず、今後、具体的に「対象地域の指定の在り方」(例えば基準・目安など)や「指定の期間をどう考えるか」などを検討していくことになります。

中山間・人口減少地域では介護人材確保が困難、人員配置基準の緩和など検討すべきか

(a)(b)(c)各地域における介護サービス確保に係る現状と課題は次のように整理されています。

(a)大都市部

→高齢者人口・介護サービス需要が急増するため、多様なニーズに対応した多様なサービス提供とともに、ICTやAI技術など民間活力も活用したサービス基盤の整備が必要となる

(b)一般市等

→高齢者人口が増減し、サービス需要の状況が2040年までの間に「増加→減少」となり、すでに「中山間や人口減少エリアを抱えている」地域もあるため、近く「(c)の中山間・人口減少地域になる」ことを見越して、早い段階から準備を進め、必要に応じた柔軟な対応を図る必要がある

(c)中山間・人口減少地域

→高齢者人口が減少し、サービス需要が減少するため、利用者への介護サービスが適切に提供されるよう、その需要に応じて計画的にサービス基盤の維持・確保を図る必要がある

介護サービス事業所の収益は「介護報酬×利用者数」で決まるため、利用者が減れば収益が減少していきます。このため(c)の中山間・人口減少地域では「利用者が少なくなる→介護サービス事業所等の収益が減る→経営が維持できなくなる」という事態に陥っています。

また、そもそも地域の人口が減るため「サービスの担い手」(介護職員や看護職員など)の確保も困難となります。

こう考えると、(c)の「中山間・人口減少地域」について早急かつ効果的な対応が求められると考えられ、これが(2)-(6)の各論点につながります。

(2)は「サービスの担い手(介護職員や看護職員など)の確保が困難」となっている点に対応するため「人員配置基準等の緩和」が考えられないか、という論点です。

厚労省は、具体的に▼特例介護サービス(下記)の枠組みを「拡張」する(緩和度合いの拡張や、対象サービスを訪問以外にも拡張するなど)▼サービスの質の確保や職員の負担等にも配慮しつつ、サービス・事業所間での連携等を前提に、管理者や専門職の「常勤・専従要件」「夜勤要件」の緩和等を行う—等の例示も行っています。

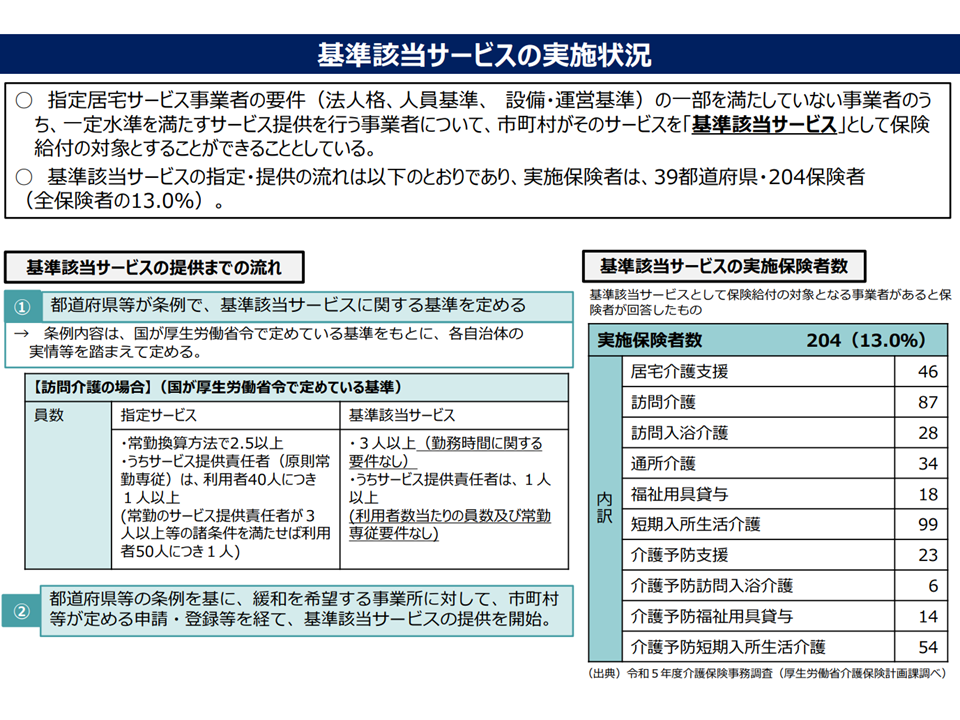

【基準該当サービス】

→介護保険法等の厳格な基準は満たせていないが「設備や人員体制を一定程度整備しており、介護サービス提供を適切に行える」と市町村が判断した訪問・通所・短期入所系等の事業所を介護保険の適用対象とできる仕組み(関連記事はこちら)

基準該当サービスについて(社保審・介護保険部会(1)1 250908)

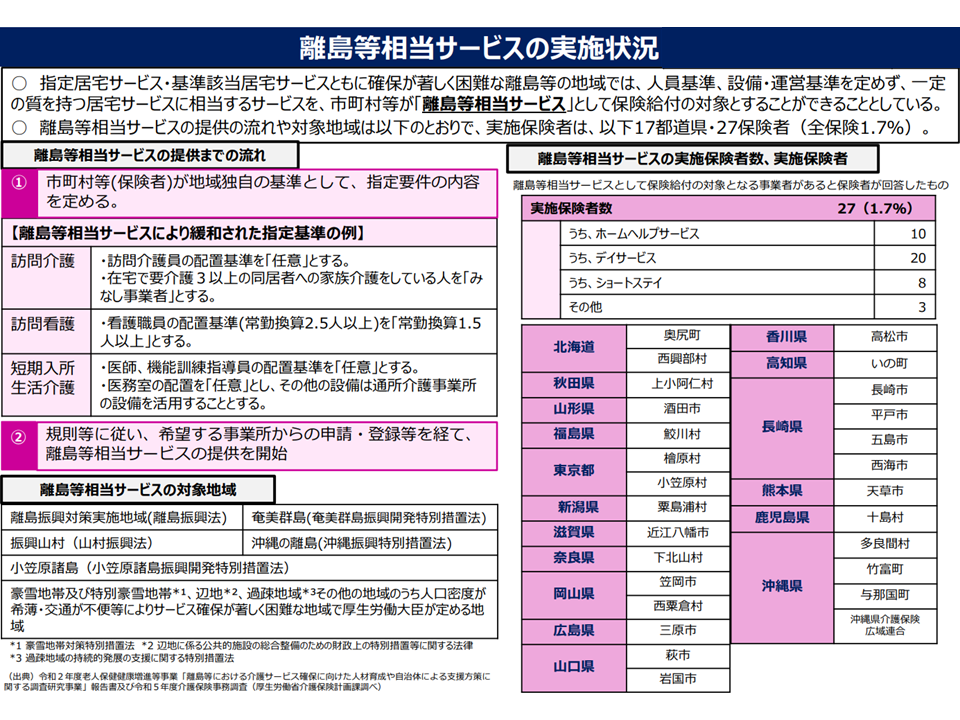

【離島等相当サービス】

→市町村(保険者)が必要と認める場合には人員基準、設備・運営基準を定めず、一定の質を持つ居宅サービスに相当するサービスであれば保険給付の対象とできる仕組み

離島等相当サービスについて(社保審・介護保険部会(1)2 250908)

(c)の中山間・人口減少地域では「介護人材等を確保できない→基準を満たせない→介護報酬を得られない・介護保険の指定を受けられない」といった事態に陥りやすく、「サービス提供体制を確保するために必要である」と多くの委員が「人員配置要件の緩和」方向を歓迎しました。

しかし、人員配置要件を緩和した場合、「従前と同等のサービスを確保できるのか、安全、質を保てるのだろうか」といった疑問が生じます。さらに仮に同等サービスを確保できたとして「少なくなった介護職員等で同等のサービスを提供するとなれば、業務負担が従前よりも重くなる。すると介護職員等の離職につながり、さらに人員確保が難しくなる・・・」という負のスパイラルに陥ってしまわないか、という疑問もわきます。

介護保険部会でも、▼人員配置基準を緩和した場合「スタッフの負担増」への十分な配慮が必要となる(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)▼例えば施設サービスで人員配置基準を緩和すれば、夜勤スタッフなどの負担が過重になる。「複数事業所等で連携しても、なお介護人材等を確保できない場合」などに限定すべき(山本則子委員:日本看護協会副会長)▼人員配置基準緩和でスタッフ負担が重くなれば、スタッフの離職につながる。基準緩和はすべきではない(小林司委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局長)▼ICTやロボットなど、職員の負担軽減ツールの効果などを検証したうえで人員配置基準緩和をすべき(染川朗委員:UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長)▼日本全体で人口が減少し、(c)の中山間・人口減少地域が増加していく。すると「緩和された人員配置基準」が標準となるが、ケアの質が担保されるのか注意していくべき(石田路子委員:高齢社会をよくする女性の会副理事長/名古屋学芸大学看護学部客員教授)▼人員配置基準の緩和に当たっては、サービスの質・スタッフの負担・財源など様々な要素を勘案し、広く関係者の理解を得ながら進める必要がある(伊藤悦郎委員:健康保険組合連合会常務理事)—などの慎重意見も数多く出ています。

今後、「人員配置基準を緩和した場合の影響」についてのデータなども参考にしながら、議論を重ねていくことが重要でしょう。

中山間・人口減少地域、訪問介護での「1か月当たりの包括報酬」等も検討してはどうか

(c)の中山間・人口減少地域では、利用者が少なく「収益を得にくい」面があると上述しました。

この点に関連して、例えば「訪問介護サービスのキャンセル」があった場合、「別の利用者に訪問を行う」ことなどが難しいという問題もあります。利用者の母数が限られるため「別の(代わりとなる)利用者」がいない、また、見つかったとしても、移動時間が長くかかるため「当該時間に訪問ができない」場面もあるでしょう。結果、キャンセルをそのまま受け入れるほかなく、「収益(介護報酬)の低下につながる」という問題点もあります。

この問題点に対応するため論点(3)では、例えば訪問介護について、「現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬」と「利用回数に左右されない月単位の定額報酬」(包括的な評価の仕組み)を選択可能とするような工夫などを検討してはどうか、という考えが示されました。

訪問介護費は「1回の訪問当たり●単位」という具合に介護報酬が設定されているため、上記の例で「キャンセル」があれば、その「1回分の介護報酬」を得られず、全体の収益が低下してしまいます。

しかし、例えば▼1か月当たりの訪問回数が●回から▼回では1か月当たり●●単位▼同じく▼回超は◆◆単位—などの形で介護報酬を「1か月当たりの包括報酬」として設定すれば、キャンセルのある月でもない月でも1か月当たりの報酬は「同額」となり、全体の収益を維持できると考えられるのです。

優れた考え方と言え、介護保険部会でも多くの委員が歓迎の意を示しました。ただし、▼包括報酬にはデメリットもある点に留意すべき(小林司委員、伊藤委員)▼利用者・家族サイドの負担が過重にならないように留意する必要がある(山田淳子委員:全国老人福祉施設協議会副会長)▼サービスの質が確保されているのかを十分にチェックすべき(橋本康子委員:日本慢性期医療協会会長、井上隆委員:日本経済団体連合会専務理事)▼包括報酬のメリット・デメリットについて利用者・家族に十分理解してもらう必要がある(及川ゆりこ委員:日本介護福祉士会会長)—などの留意点を指摘する委員も少なくありません。

包括報酬のデメリットとしては、▼利用回数が少ない場合、利用者の負担が重くなってしまう▼他の利用者との間で不公平が出る(Aさんは3回利用、Bさんは5回利用、Cさんは10回利用だが、いずれも同じ負担になるなど)—などが考えられます。

なお、診療報酬と比較すれば分かるとおり「介護報酬そのものが既に包括報酬である」と言えます。医療(診療報酬)では1つ1つの診療行為にコード・点数が設定されていますが、介護では「訪問介護費」「訪問看護費」といった括りでコード・単位数が設定され、「訪問介護でどのようなケアを行うのか」が規定されていません。

医療では、DPCや地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、療養病棟などに包括報酬が導入され「利益を上げるためには無駄な診療行為を行わない」ことが鉄則となることから、「必要な診療行為まで省かれていないか?粗診粗療になっていないか?」を細かくチェックすることになります。

一方、介護分野でも出来高報酬・包括報酬は「1回当たりで考えるか、1か月当たりで考えるか」の違いであり、サービスの質確保という観点では「必要な回数のサービスが提供されているのか」という視点でのチェックが必要になると考えられます。

こうした点を踏まえながら、「包括報酬の具体的な制度設計」(回数区分、単位数、事業所内で「利用者ごとの選択」を認めるのか否かなど)を検討していくことになります。

中山間・人口減少地域、市町村が「高額委託料で介護サービスを確保する」仕組みを検討

もっとも、人員配置基準の緩和や包括報酬の設定などをしても、「やはり介護事業所の経営維持が見通せない」として、介護サービスの確保が難しい・介護サービス事業者が撤退してしまう地域も出てくることでしょう。

こうした地域では「介護保険の保険者である市町村自らが介護サービス提供を行う」ことを考える必要がありそうです。厚労省は(4)の論点として、次のような仕組みを検討してはどうか、と提案しています。

▽市町村が、地域の実情を踏まえて柔軟にサービス基盤を維持・確保していけるよう、介護サービスを「給付に代わる新たな事業(新類型)として、介護保険財源を活用して実施できる」仕組み

▼利用者ごとの個別払いではなく、事業の対価として市町村に事業費(委託費)により支払いを行う

→これにより利用者の増減の変化に対応しつつ、収入の予見性を高め、経営の安定につなげられるようになると期待できる

▼実際のサービス提供は「事業者に委託」することを想定している

▼市町村内に事業所がない場合には「周囲の市町村の事業所に委託する」「複数のサービス類型を組み合わせて委託を行う」ことなどが考えられる

まだ「具体的な仕組み案」にまでなっておらず、想像の域を出ませんが、例えば次のようなイメージが思い浮かびます。

▽A町で訪問介護を確保するため、利用者数などに関わらず●●億円をA町に事業費として国から交付する(財源は介護保険財源)

↓

▽A町は●●億円を活用して、通常の介護報酬よりも相当程度「高い」単価で自地域・近隣地域の事業者に訪問介護提供を依頼(委託)する(高額な委託料の設定)

↓

▽ただし、利用者の負担増を避けるため、利用者の自己負担は「通常の訪問介護利用料」(介護報酬の1-2割)と同水準に設定する

↓

▽高い報酬を事業者に支払い、通常と同額の利用料を利用者から受けるため、財政が厳しくなりそうであるが、そこは●●億円の中で対処する

今後、こういった仕組みの構築が可能なのかも含めて検討が進みますが、▼相当高額な委託料を設定しなければ、受けてくれる事業者が出てこない点に留意すべき。その場合、介護保険財政に問題は出てこないか。給付と負担のバランスにも配慮が必要となる(井上委員)▼市町村のそうした仕組みを運用する余裕・余地があるのだろうか(橋本委員)—などの慎重意見も一部出ています。

また自治体(都道府県、市町村)サイドからは、▼かつて(介護保険制度創設前)の措置制度に先祖返りしてしまうのではないか▼もともと「介護サービスの確保が困難」な地域であり、実効性に疑問がある—との声も出ています。

確かに、井上委員らの指摘するとおり「儲からないので事業者が撤退してしまう地域」でサービス提供をしてもらうためには「高額な委託料」が必要となります。これを介護保険財源から捻出するとなると、「介護保険財源が厳しくなり、他地域住民の負担増で、中山間・人口減少地域のサービスを確保することになり、他地域住民の理解を得なければならない」という問題点が出てきそうです。

もっとも「具体的な仕組み案」が示されず「想像の中での検討」であるために、「実は考慮する必要のない問題点」が浮上している可能性もあります。今後、厚労省が「仕組み案」を段階的に具体化していくと考えられ、それらを見ながら議論を深めていくことが重要です。

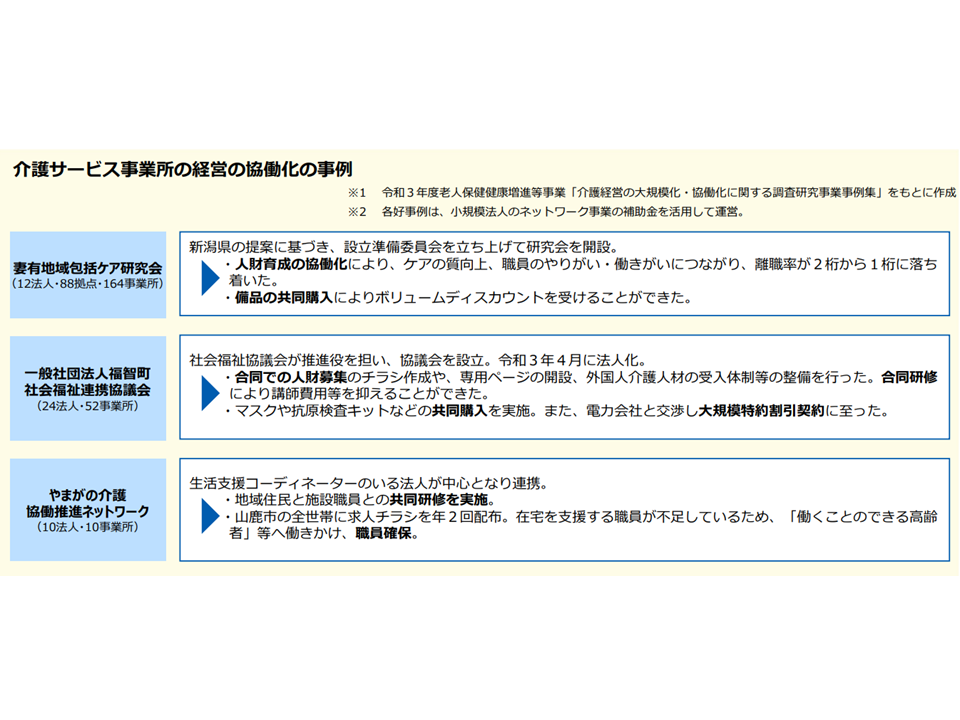

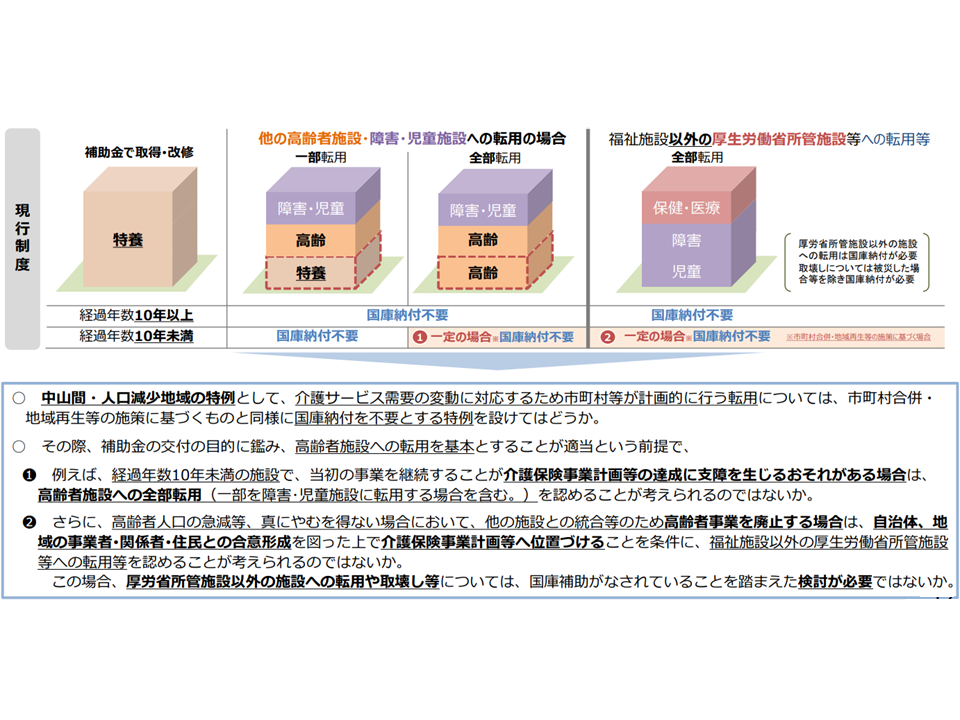

このほか論点(5)では、中山間・人口減少地域において、比較的規模の大きな法人・介護事業所が▼一定期間にわたり事業継続する役割を担う▼他法人・事業所の間接業務(レセプト請求など)を引き受ける—といった取り組みを推進することをどう考えるか、論点(6)では、中山間・人口減少地域において、既存資源を有効活用しながら地域のサービス需要の変化に柔軟に対応するため、「国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を、別の用途に供する際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を設ける」ことをどう考えるか、などが示されています。これらの論点に明確な反対意見は出ておらず、今後、具体的に検討が進められます。

介護事業者の連携強化(社保審・介護保険部会(1)1 250908)

地域の実情に応じた既存施設の有効活用(社保審・介護保険部会(1)4 250908)

なお厚労省は、(c)中山間・人口減少地域について、「特別地域加算の対象地域」(離島等相当サービスの対象地域とほぼ同一)を基本に、「人口減少」や「地域の事情」などを勘案して対象地域を広げていく考えも提示しています。

【関連記事】

介護保険では、高齢利用者の利便性に配慮し「被保険者証」と「マイナンバーカード」とを併用してはどうか—社保審・介護保険部会

要介護認定を代行申請できる介護サービスを拡大し、「主治医意見書の事前入手」が可能な旨を明確化していく—社保審・介護保険部会

医療・介護連携進めるため「医療・介護の共通指標、共通言語」が必要、認知症高齢者では「確定診断」重視せよ—社保審・介護保険部会(2)

在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)