中山間・人口減少地域での人員配置基準緩和・包括報酬等、「サービスの質担保の仕組み」とセットで導入しては—社保審・介護保険部会

2025.10.10.(金)

中山間・人口減少地域で介護サービスを確保するために、例えば「人員配置基準の大幅緩和」「1か月当たりの包括報酬」「高額な委託料を設定してサービスを提供する仕組み」などを検討していってはどうか—。

その際、人員配置基準緩和や包括報酬による「サービスの低下」を防止するために「市町村(介護保険者)によるチェック」や「適切なケアマネジメント」を行うこととしてはどうか—。

また、地域包括支援センターについて「介護予防ケアマネジメント業務を居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)に移譲」することで負担軽減を図るとともに、新たな機能(地域ケア会議の牽引役、地域の広範な相談窓口役)に力を発揮してもらってはどうか

10月9日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、こうした議論が行われました。

10月9日に開催された「第126回 社会保障審議会 介護保険部会」

目次

介護サービスの特例などを検討する中山間・人口減少地域を「国基準」もとに特定

今年度(2025年度)までに、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者に達します。以降、2040年頃にかけて高齢者人口そのものは大きく増えないものの(高止まりしたまま)、▼85歳以上高齢者の比率が大きくなり、重度の要介護高齢者、医療・介護の複合ニーズを持つ高齢者、認知症高齢者などの比率が高まっていく▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少し、医療・介護人材の確保などが極めて困難になる▼こうした人口構造の変化は地域によって大きく異なる—ことが分かっています。

そうした中でも適切な(ニーズに対し過不足がなく、かつ良質な)介護サービスを確保していくために、厚生労働省は「『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会」(以下、検討会)を設置。そこでの意見とりまとめ・介護保険部会での議論を踏まえて、厚生労働省は9月8日の会合で次のような考え方案を提示しています(関連記事はこちら)。

【1】地域類型

→地域を(a)大都市部(b)一般市等(c)中山間・人口減少地域—の3つに分け、それぞれの状況や課題に応じて「介護サービスの確保」等を考えてはどうか

→具体的な対象地域の指定は、国(厚労省)が「対象地域の考え方」を示したうえで、介護保険事業(支援)計画の策定プロセスに着目して市町村の意向も踏まえて都道府県が行う

→「市町村の中で(a)(b)(c)の区域が混在」することも認める

【2】地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み

→(c)の中山間・人口減少地域では、サービスの担い手(介護職員や看護職員など)確保が困難な点に対応するため「人員配置基準等の緩和」が考えられないか

【3】地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み

→(c)の中山間・人口減少地域では、利用者が少なく「1回のキャンセル」が経営に大きな影響を及ぼしかねないことから、例えば訪問介護について「現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬」と「利用回数に左右されない月単位の定額報酬」(包括的な評価の仕組み)を選択可能とするような工夫などを検討してはどうか

【4】介護サービスを事業として実施する仕組み

→市町村が地域の実情を踏まえて柔軟にサービス基盤を維持・確保していけるよう、(c)の中山間・人口減少地域において、介護サービスを「給付に代わる新たな事業(新類型)として、介護保険財源を活用して実施できる」仕組み(利用者ごとの個別払いではなく、事業の対価として市町村に事業費(委託費)により支払いを行う仕組み)を設けてはどうか

【5】介護事業者の連携強化

→比較的規模の大きな法人・介護事業所が地域の中核となった▼一定期間にわたり事業継続する役割を担う▼他法人・事業所の間接業務(レセプト請求など)を引き受ける—といった取り組みを推進してはどうか

【6】地域の実情に応じた既存施設の有効活用

→国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を、別の用途に供する際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を設けてはどうか

10月9日の介護保険部会では、こうした原案に委員意見を加味した「改定案」が提示されています。

まず【1】の地域類型については、新たに▼「中山間・人口減少地域」については、新たな柔軟化のための枠組み(【2】-【4】)を設ける必要があり「地域の特定」が必要となる(大都市、一般市は地域指定不要)▼「中山間・人口減少地域」の基準は介護給付費分科会で検討する—との提案がなされました。

こうした内容には異論・反論は出ていません。介護保険部会で意見を取りまとめ、必要な制度上の手当て(介護保険法改正など)を行った後、介護給付費分科会での「2027年度の介護報酬改定論議」の中で「中山間・人口減少地域」の基準が検討されることになるでしょう。

中山間・人口減少地域で「介護サービスの人員配置基準緩和」特例を新設してはどうか

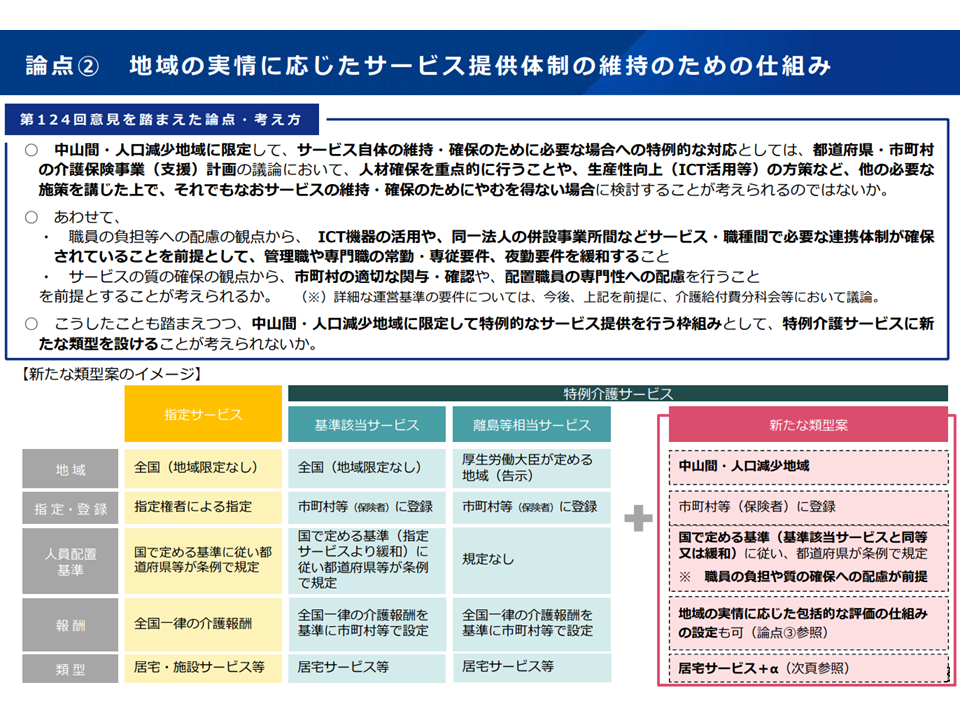

【2】の「中山間・人口減少地域」における「介護サービスの人員配置基準等緩和」については、次のような考え方「案」が新たに示されました。

▽都道府県・市町村の介護保険事業(支援)計画の議論で「人材確保」を重点的に行う、ICT活用などの生産性向上に取り組むなど、他の必要な施策を講じた上で、それでもなおサービスの維持・確保のためにやむを得ない場合に特例の新類型(人員配置基準の緩和等)を検討する

▽スタッフ負担等への配慮の観点から、「ICT機器の活用」「同一法人の併設事業所間などサービス・職種間での必要な連携体制の確保」を前提として、管理職や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件を緩和する

▽サービスの質の確保の観点から、「市町村の適切な関与・確認」「配置職員の専門性への配慮」を行うことを前提とする

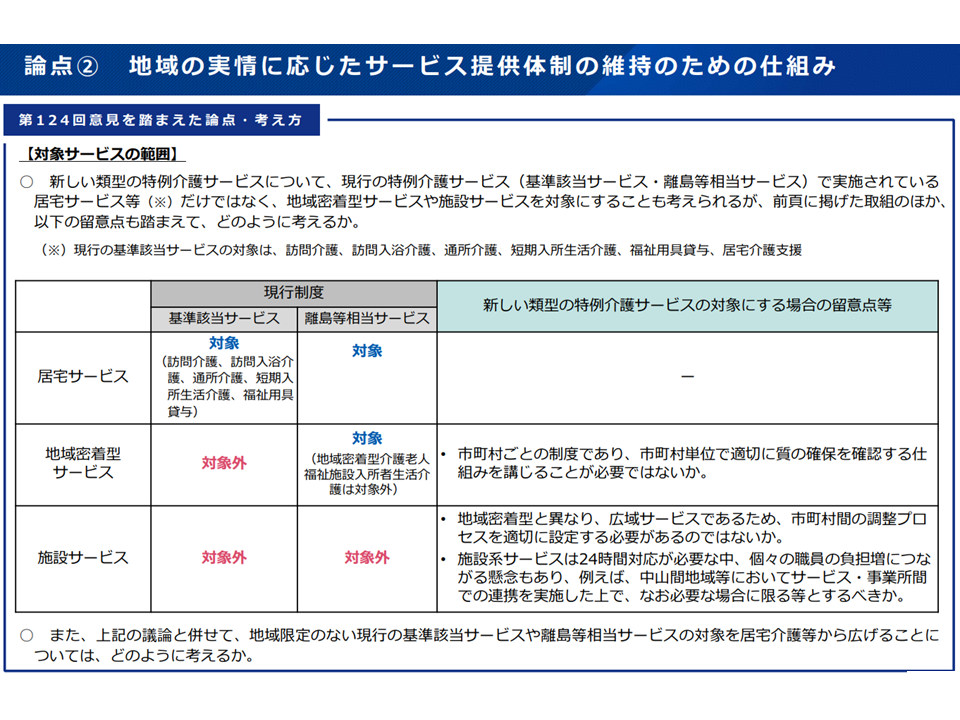

▽特例の新類型(人員配置基準の緩和等)は、▼居宅サービス▼地域密着型サービス▼施設サービス—のいずれをも対象にする

▽詳細な運営基準の要件(緩和後に遵守すべき人員配置基準等)は介護給付費分科会等で議論する

▽基準該当サービスや離島等相当サービス(すでにある人員配置基準緩和の特例、関連記事はこちら)の対象拡大も検討する

中山間・人口減少地域における人員配置基準等緩和1(社保審・介護保険部会1 251009)

中山間・人口減少地域における人員配置基準等緩和2(社保審・介護保険部会2 251009)

「安易な人員配置基準緩和」はスタッフの負担増やサービスの質低下などを招きかねないとの委員意見を踏まえた内容ですが、平山春樹委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局局長)や染川朗委員(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長)、山本則子委員(日本看護協会副会長)ら一部委員からは改めて「ICTはまだヒトには取って代われない。とりわけ施設では夜勤もあり、人員配置基準緩和はスタッフ負担が増加し、安全性確保も難しくなるため賛成できない」などの反対・慎重意見が出ています。

もっとも、▼基準該当サービスなど既存の仕組みの問題点などを明らかにしたうえで、特例の新類型(人員配置基準の緩和等)を検討すべき(中島栄委員:全国町村会行政委員・茨城県美浦村長)▼地方の実情を踏まえて、地域密着型・施設サービスの人員配置基準も緩和する方向を歓迎する。ICT導入状況には地域格差もあり、導入支援も十分に行ってほしい(山田淳子委員:全国老人福祉施設協議会副会長)▼ICT導入等の前提条件が厳しすぎる。緩やかな要件で人員配置基準緩和を認めなければ人手不足は何年たっても解消できない。ICT導入などは「前提条件」ではなく「並行して進める」べきである(佐藤主光委員:一橋大学国際・公共政策大学院、大学院経済学研究科教授)—といった積極派の委員も少なくありません。

また、特例の新類型(人員配置基準の緩和等)におけるサービスの質を確保するために、▼サービスの質をモニタリングしていくことが重要である(野口晴子部会長代理:早稲田大学政治経済学術院教授)▼介護福祉士などの専門職配置を要件とすることなどを考えてはどうか(及川ゆりこ委員:日本介護福祉士会会長)▼十分な研修(例えばオンライン+OJTなど)によってサービスの質を担保すべき(粟田主一委員:認知症介護研究・研修東京センターセンター長)—といった建設的な提案も出ています。

こうした声も参考に、介護保険部会でさらに議論を続けていきます。

中山間・人口減少地域で「特例的な1か月当たりの包括介護報酬」を設けてはどうか

【3】の包括報酬についても、「利用者負担が急増するケースが出る(これまでサービス利用が少ない人は負担が大きくなりがち)」「利用者間で不公平が出る(利用回数と利用料との相関が薄くなる)」といった委員意見を踏まえて、次のような新たな考え方「案」が提示されました。

▽特例の新類型(人員配置基準の緩和等)におけるサービスにおいて、現在の「利用1回当たりの報酬」だけでなく、「1か月当たりの包括報酬」を選択できるようにする(例えばキャンセルや利用控えなどがあったとしても、事業者が得られる介護報酬は変わらない)

▽ただし上記の委員指摘も踏まえて、丁寧な実態把握を行いながら、例えば以下の方向で検討を進める

・「利用者像ごとに複数段階の報酬区分を設定する」「区分支給限度基準額との関係性にも配慮しつつ、包括化の対象範囲を設定する」(加算を包括範囲に含めるか否か等)など、きめ細かな報酬体系とする

・包括評価の仕組みを導入する事業者の経営状況や、サービス提供状況等に与える影響を十分に検証し、関係者の声も聞きながら、報酬水準の設定・見直しを進める前提で検討する

▽モラルハザード(利用者の必要以上のサービス利用、事業者のサービス提供控え)などが生じないよう、「適切なケアマネジメント」(利用者の状況等を踏まえたケアプラン作成や給付実績管理等)を担保する

▽具体的な報酬設定の内容は介護給付費分科会等で議論する

こうした提案内容に対しては、▼介護報酬の体系が複雑になりすぎないように、また利用者・事業者ともに不利益が生じないように配慮する必要がある(小林広美委員:日本介護支援専門員協会副会長)▼保険者(市町村)が適切にサービスの質をチェックするべき(平山委員)▼保険者がきちんと現場を管理できるか不安であり、国がリードして管理を行うべき(山際淳委員:民間介護事業推進委員会代表委員)▼小規模保険者(町村)では報酬が複雑になること、利用者負担等が大きくなることを懸念している(中島委員)▼包括報酬と人員配置基準緩和はセットで検討すべき(山田委員)▼包括報酬に伴う弊害である「サービスの質低下」を十分に監視すべき(佐藤委員)—といった注文が付いています。

すでに「1か月当たり報酬」を設定している定期巡回随時対応型訪問介護看護等の事例を参考に、新たな包括報酬の在り方が、今後、介護給付費分科会で検討されることになりそうです(介護保険部会で「制度的な枠組み」を固め、必要な法令改正などを行うことが前提となる)。

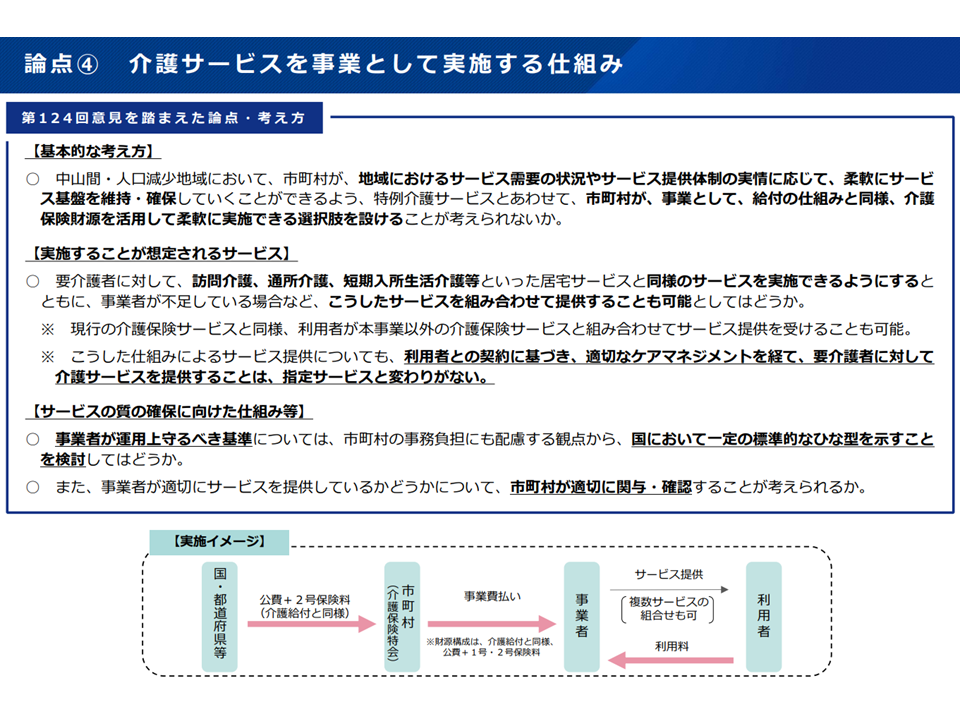

中山間・人口減少地域で「介護保険財源を活用した事業費払い」の仕組みを設けてはどうか

【4】の中山間・人口減少地域における事業化については、新たに▼国・都道府県が市町村に対し、介護保険財源から「事業費」を交付する→▼市町村は事業者にサービス提供を委託する(事業費から支払を行う)」といった枠組み案が提示されました。

中山間・人口減少地域における「介護サービスを事業として実施する」仕組み(社保審・介護保険部会3 251009)

ただし、まだ「ぼんやり」とした提案で、具体的な中身が見えてこないことから、▼財源の取り扱いを含めた整理を行ってほしい(小林委員、粟田委員)▼サービス提供体制を確保するには「十分な事業費」が確保されなければいけない(山田委員)▼現在の仕組みとの違い、メリット・デメリットを見て議論を進めるべき(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)—といった戸惑いの声が出ています。

中山間・人口減少地域では「採算が合わない、つまり『儲からない』ために介護サービス事業者が撤退した、参入しない」という事情があると考えられます。そうした地域でサービスを提供してもらうためには「相当高額な委託費・事業費」を事業者に支払う必要があるでしょう。もっとも、その「高額」分を利用者に負担してもらうことは困難です。すると、▼介護保険財源の中だけでこの仕組みを賄うのであれば、当該中山間・人口減少地域に『多く介護費を配分』し、その分、都市部等では介護費を少し我慢してもらわなければいけない▼都市部等での従前水準の介護費を確保するのであれば、介護保険財源とは「別の新たな財源」(中山間・人口減少地域での高額な委託費・事業費のための財源)を探さなければいけない—ことになります。

後者(別財源確保)となれば、予算編成とも大きく関連するため、すぐに「具体案」を示すことは困難ですが、厚労省内で検討を進めて「少しずつ内容の具体化を図り、それを介護保険部会に示す」ことが、議論を前に進めるために必要でしょう。

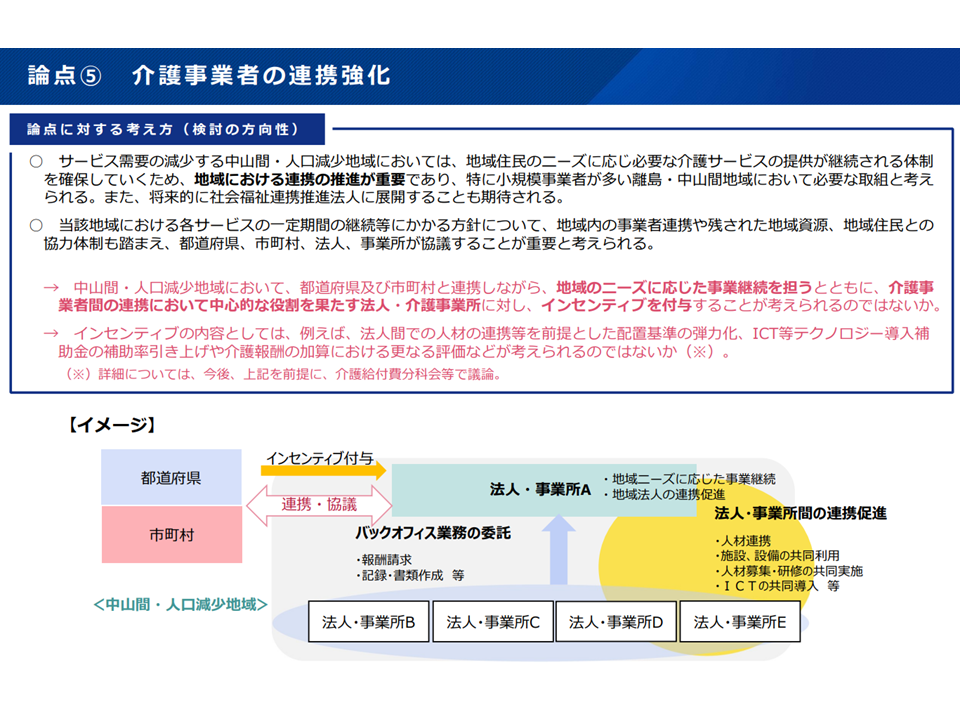

このほか、【5】では「法人・事業所による地域における連携」等を促すために、中心的な役割を果たす法人・介護事業所へインセンティブ(法人間での人材の連携等を前提とした配置基準の弾力化、ICT等テクノロジー導入補助金の補助率引き上げ、介護報酬の加算でのさらなる評価など)を検討する(詳細は介護給付費分科会で議論)案が示されました。

介護事業者の連携強化(社保審・介護保険部会4 251009)

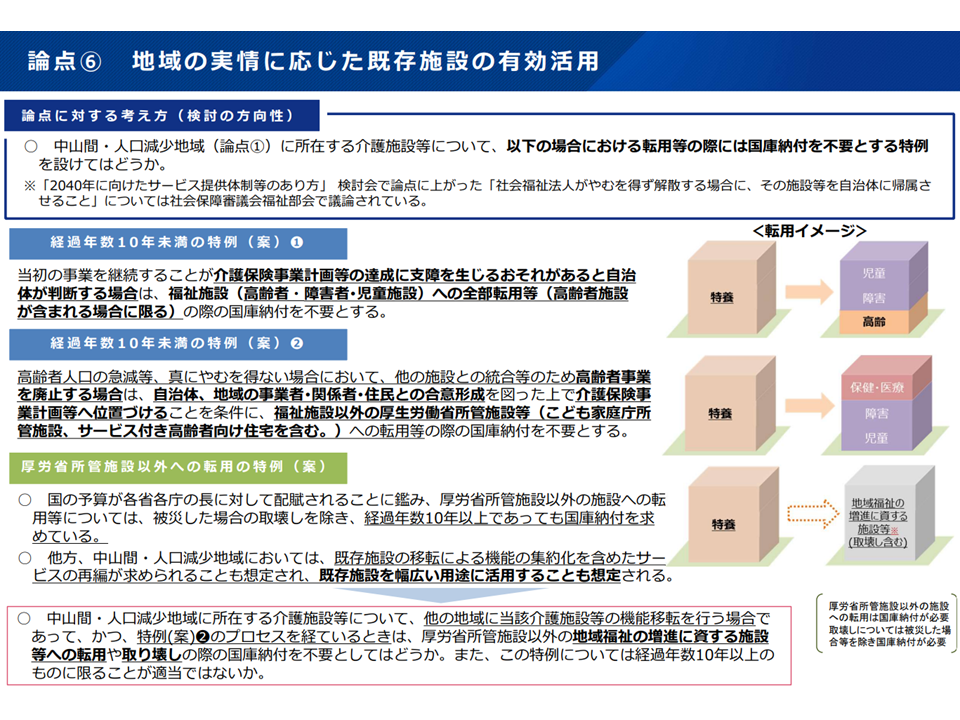

また【6】では、次のような「国庫負担返納の特例」を設ける案も示されています。

▽経過年数10年未満

(案1)当初の事業継続で介護保険事業計画等達成に支障が出る場合には、福祉施設(高齢者・障害者・児童施設)への全部転用等(高齢者施設が含まれる場合に限る)の際の国庫納付を不要とする

(案2)高齢者人口の急減など真にやむを得ない理由で他施設との統合等のため高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地域の事業者・関係者・住民との合意形成を図った上で介護保険事業計画等へ位置づけることを条件に、福祉施設以外の厚労省所管施設等(こども家庭庁所管施設、サービス付き高齢者向け住宅を含む)への転用等の際の国庫納付を不要とする

▽厚労省所管施設以外への転用の特例

→中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、他地域に当該介護施設等の機能移転を行い、かつ上記(案2)のプロセスを経ているときは、厚労省所管施設以外の地域福祉の増進に資する施設等への転用や取り壊しの際の国庫納付を不要とする(この特例は経過年数10年以上のものに限る)

地域の実情に応じた既存施設の有効活用(社保審・介護保険部会5 251009)

さらに、保険者の責めによらない要因(年齢構成など)による第1号保険料の水準格差を平準化するための「調整交付金」について、これまでの「年齢区分の精緻化」(65-74歳・75歳以上の2区分を65歳-74歳・75-84歳・85歳以上の3区分に細分化)などの趣旨を踏まえ、「さらなる精緻化」を検討する考えも示されました。

今後、さらに介護保険部会で議論を重ね、年内の意見とりまとめを目指します。その後、必要に応じて詳細を介護給付費分科会で議論し、2027年度介護報酬改定などに繋げていきます。

介護予防ケアマネジメント、ケアマネ事業所が「直接実施」できる仕組みを設けてはどうか

また、10月9日の介護給付費分科会では、次のような論点も厚労省から示されました。地域包括支援センターについて「介護予防ケアマネジメント業務を居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)に移譲」することで負担軽減を図るとともに、新たな機能(地域ケア会議の牽引役、地域の広範な相談窓口役)に力を発揮してもらってはどうか、という内容と言えます。

【身寄りのない高齢者等への支援に資する地域ケア会議の活用推進、相談体制の充実等】

●地域ケア会議の活用推進

▽地域ケア会議の実施に当たり、日常生活圏域などよりきめ細かな地域ごとの課題に対応するため、地域包括支援センターが果たすべき役割をどう考えるか

▽生活支援コーディネーター、認知症地域支援推進員、主任ケアマネジャーなど地域ケア会議における関係職種の役割をどう考えるか

●相談体制の充実等

▽地域包括支援センターが実施する包括的支援事業(総合相談支援事業)において「身寄りのない高齢者等への相談対応を行う」ことを明確化できないか

▽地域包括支援センター等で相談支援を行う際、地域ケア会議での成果も活用しながら、適切なつなぎ先や活用できる制度が明確となるような取り組みを推進できないか

▽相談に対応するケアマネジャー等の資質向上などの観点から、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業において「身寄りのない高齢者等に係る課題への対応」が含まれることを明確化できないか

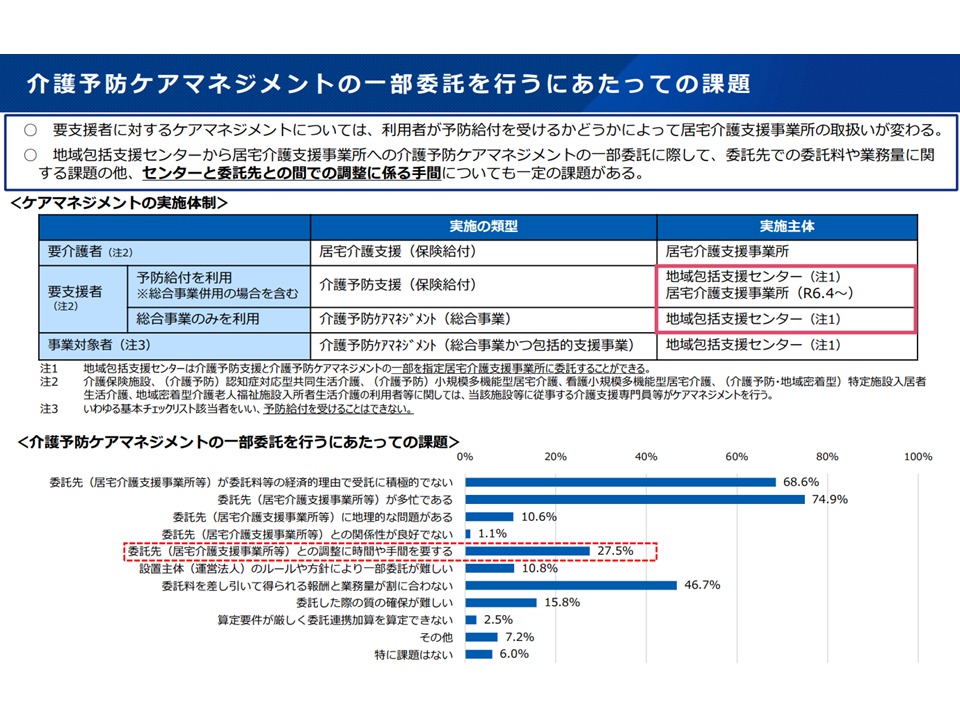

【介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの在り方の見直し】

▽地域包括支援センターのさらなる業務負担軽減、ケアマネ事業所における円滑なケアマネジメントを促進する観点から、利用者の属性を問わず「介護予防ケアマネジメントについても居宅介護支援事業所が直接実施できる体制」を検討してはどうか(現在、地域包括支援センターのみが介護予防ケアマネジメントを市町村から直接受託できる仕組みとなっている)

▽介護予防ケアマネジメントについて、インテーク(初回面談)やフォローアップ(状況把握)をより効果的に行うことが可能となるよう、アセスメント結果にもとづくケアマネジメントプロセスの効率化を図ってきていることを踏まえ「介護予防支援のプロセス」を検討してはどうか

【災害等の有事に備えた地域包括支援センターの体制整備】

▽災害等に地域包括支援センターが地域で求められる役割を発揮できるよう、平時から市町村、地域包括支援センター、関係機関等が連携体制整備を図っていくためにどういった支援が必要か

▽地域包括支援センターには、現状「介護予防支援事業所としてのBCP策定義務」はあるものの、「地域包括支援センターとしてのBCP策定義務」はない。後者について地域包括支援センターが市町村と連携してBCPを策定することを通じて、有事に備えた平時からの業務整理、地域における関係構築、訓練の実施等に活かしていってはどうか(地域包括支援センターとしてのBCP策定義務)

このうち「介護予防ケアマネジメント」については、「ケアマネ事業所の負担増を踏まえて「介護報酬上の手当て」を十分行うべき」(東憲太郎委員:全国老人保健施設協会会長)との意見が出ているほか、▼ケアマネ事業所の業務負担軽減(法定外業務の在り方など、関連記事はこちら)▼ケアマネジャーの担当者利用者制限の見直し▼ケアマネ人材の確保—などもセットで考えていく必要があります。

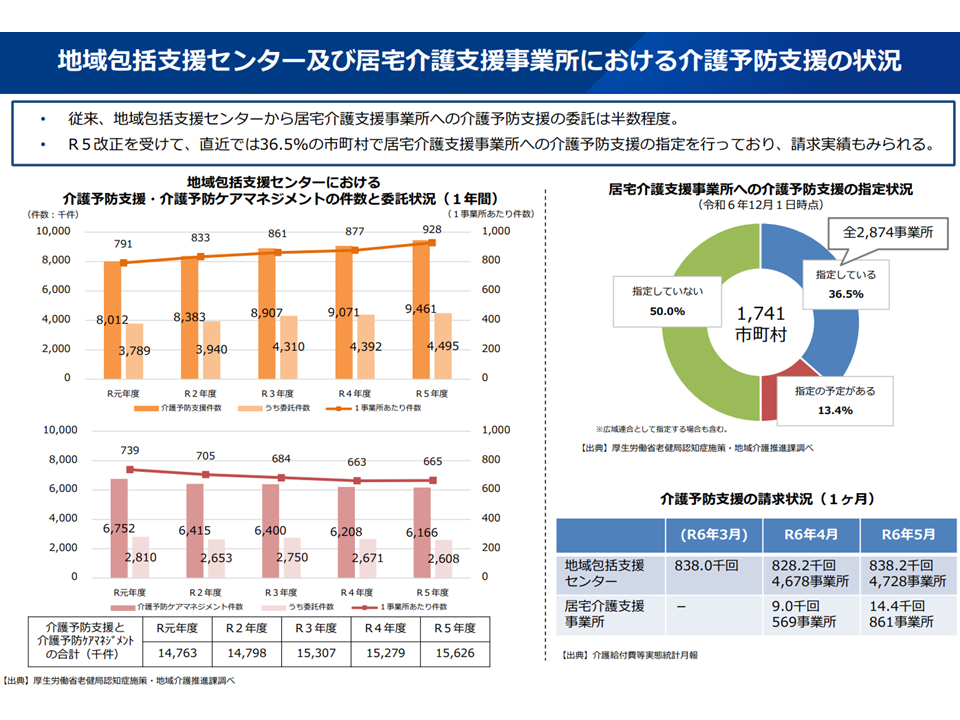

厚労省の調べでは「地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント業務の半分程度は、すでにケアマネ事業所に委託されている」実態があります(ただし一部業務が地域包括支援センターに残るため、さらなる負担軽減を進める必要がある)。

介護予防ケアマネジメント業務の移譲状況1(社保審・介護保険部会7 251009)

現在の「介護予防ケアマネジメント業務の移譲」では地域包括支援センターにも一部業務が残存してしまう(社保審・介護保険部会8 251009)

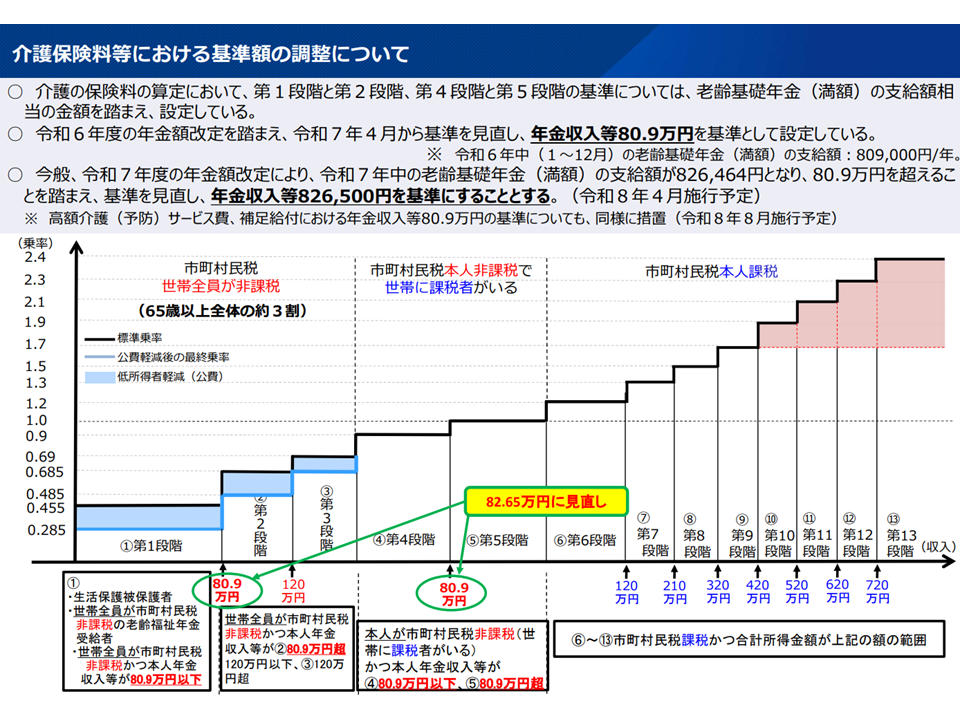

なお、年金額の改定(引き上げ)に伴う「介護保険料等における基準額の調整」(これをしなければ低所得者の介護保険料負担が増加してしまう)を行うことも厚労省から報告されています。

介護保険料等における基準額の調整(社保審・介護保険部会9 251009)

【関連記事】

介護保険でケアマネジメント利用料を徴収すべきか、要介護1・2の生活援助を総合事業に移管すべきか—社保審・介護保険部会

介護保険では「紙保険証とマイナンバーカードを併用」、紙保険証は要介護認定申請時に交付することに改める—社保審・介護保険部会(2)

中山間・人口減少地域の介護サービス確保、人員配置基準緩和・包括報酬・高額委託料でサービス提供する仕組み等検討—社保審・介護保険部会(1)

介護保険では、高齢利用者の利便性に配慮し「被保険者証」と「マイナンバーカード」とを併用してはどうか—社保審・介護保険部会

要介護認定を代行申請できる介護サービスを拡大し、「主治医意見書の事前入手」が可能な旨を明確化していく—社保審・介護保険部会

医療・介護連携進めるため「医療・介護の共通指標、共通言語」が必要、認知症高齢者では「確定診断」重視せよ—社保審・介護保険部会(2)

在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)