2023年度の介護費、高額介護サービス費など含めれば11兆7186億円で、前年度から3.0%の増加―介護保険事業状況報告

2025.9.11.(木)

2023年度の介護費は、高額介護サービス費等を含まない純粋な保険給付のみで11兆4799億円、さらに高額介護サービス費等を含めた介護費は11兆7186億円となった—。

このような状況が、厚生労働省が先頃公表した2023年度の「介護保険事業状況報告(年報)」から明らかになりました(厚労省のサイトはこちら(ポイント)とこちら(概要)とこちら(全国計))(前年度の記事はこちら)。近い将来「介護費12兆円」時代に突入するでしょう—。

目次

高額介護サービス費等を含めた介護費は11兆7186億円に増加

高齢化の進展は「介護費の増加」に直結します。いわゆる団塊の世代が、ついに2022年度から75歳以上の後期高齢者となりはじめ、今年度(2025年度)には全員が75歳以上に到達します。「介護が必要となる高齢者(後期高齢者)の増加」→「要介護者・要支援者の増加」→「介護費の増加」へと繋がっていきます。

その後2040年度にかけて高齢者の「数」自体は大きく増加しないものの(高止まり)、▼とりわけ医療・介護の複合ニーズを抱える「85歳以上人口」のシェアが高まる▼「支え手」となる現役世代人口が急速に減少していく—ことが分かっています。「少なくなる支え手」で「増大する高齢者の介護ニーズ」を支えなければならず、公的介護保険制度の財政基盤は非常に脆くなっていくと考えられます。

このため、介護保険制度改革ではサービスの確保(例えば人材確保、事業省の経営維持)と質の向上に加え、「制度の持続可能性確保」が重要な視点となります(関連記事はこちら)。

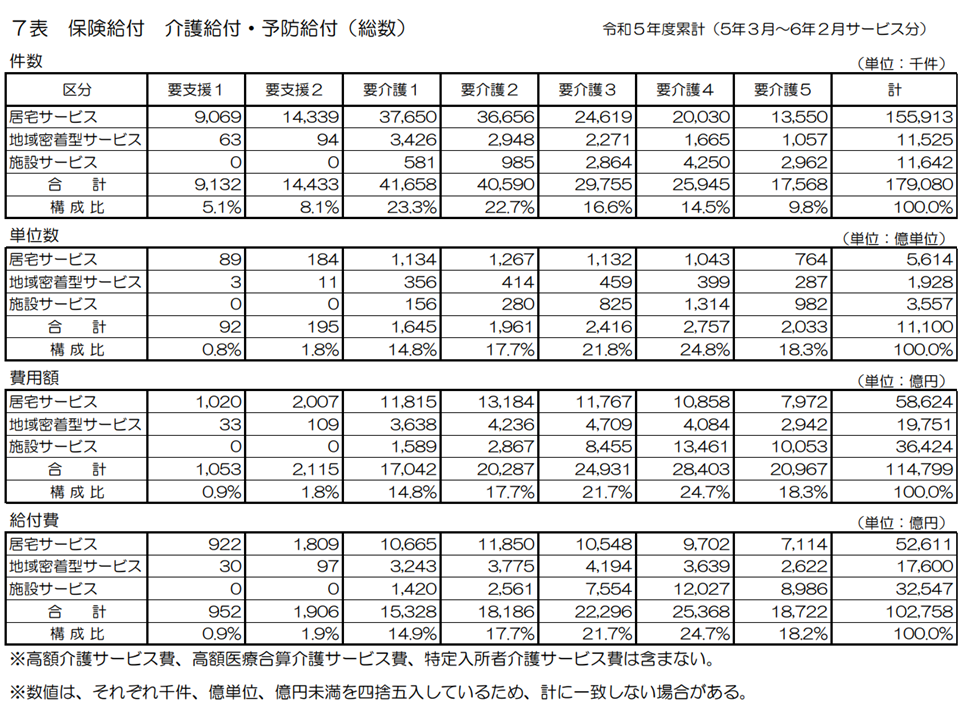

2023年度の介護費用を見てみると、11兆4799億円(前年度に比べて3445億円・3.1%増加)、利用者負担を除いた給付費は10兆2758億円(同3088億円・3.1%増加)となりました。

また高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費を含む介護費用は11兆7186億円(同3408億円・3.0%増)となっています。

介護費等の状況(2023年度介護保険事業状況報告1 250828)

介護保険制度がスタートした2000年度の介護費は3兆6273億円でしたので、23年間で「3.2倍」に規模が拡大しています。その背景には、▼高齢化の進展▼制度の国民への浸透▼サービス提供体制の拡充―など様々な要素が複雑に絡み合っており、「介護費の適正化」に向けた議論を丁寧に進めていく必要があります(関連記事はこちら)。

介護保険給付費、居宅4.2%増、地域密着型2.5%増、施設1.7%増

介護保険給付費の内訳を見ると、▼(予防)居宅介護サービス:5兆2611億円(前年度から2129億円・4.2%増)▼(予防)地域密着型介護サービス:1兆7600億円(同425億円・2.5%増)▼施設介護サービス:3兆2547億円(同534億円・1.7%増)―という状況です。

要介護・要支援高齢者の状態やニーズが多様化・複雑化する中で、複合的なサービスを提供する地域密着型サービス(例えば小規模多機能型居宅介護であれば通所・訪問・泊りを一体的に提供できる)への期待が高まっています。施設サービスから地域密着型サービスへのシフト(=地域密着型介護サービス費の増加)が今後も続くものと見込まれます。

要介護認定率の都道府県間格差、2019→20→21→22→23年度と拡大が続く

介護費が増加する要素は上述のように様々ですが、分析のためには介護費を(1)利用者数(2)1人当たり介護費―に分解して見ていくことが有用です(介護=利用者数×1人当たり介護費)。

介護費が大きく膨張しすぎれば、我々国民の財布で賄えなくなってしまうため、「介護費を我々が賄える水準に抑える」方策を検討する必要があります。この点、(1)の利用者数増加の要素が大きいのであれば、例えば「すべての要介護者に給付を行えば1人1人に十分なサービスを提供できなくなるので、真に介護サービスが必要な者、例えば重度者に保険給付を重点化していくべきではないか」、「重度化防止、自立支援に力をいれるなどし、介護が必要な人の増加をより強力に抑えていくべきではないか」などの論点が重要となってきます。

また、(2)の1人当たり介護費増の要素が大きいのであれば、例えば「効率的にサービス提供を行う・サービスの無駄をできるだけ排除するなどして、1人当たりの介護費の伸びを抑えていくべきではないか」などの議論が重要になってきます。

もちろん、両者は厳密には分けられず「セットで実行していく」ことが重要なことは論を待ちません。

(1)の利用者数は、さらに「高齢者数」と「要介護認定の状況」に分解できます。前者の「高齢者数」増加を抑えることは困難(「第1号被保険者を現在の65歳以上から75歳以上に引き上げる」などすれば可能だが、それには根本的な制度改正論議が必要となり時間がかかる)なため、後者の「要介護認定の状況」を見てみましょう。

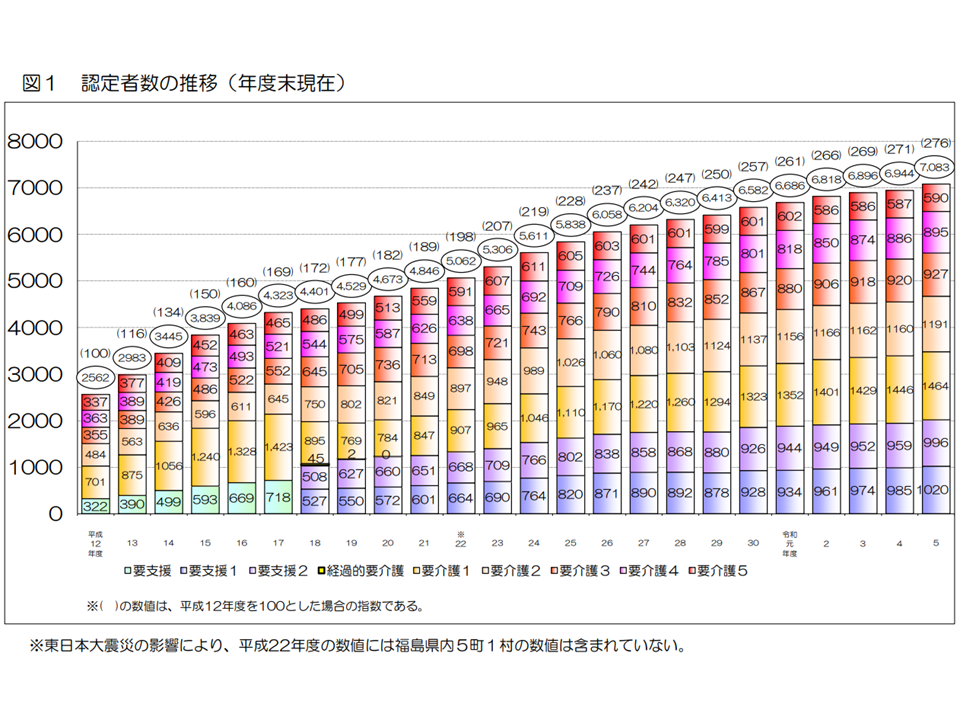

介護保険サービスを受けるためには、市町村から「要介護・要支援状態である」と判定されることが必要です(要介護・要支援認定)。認定者数は、2023年度末には708万3000人(前年度から13万9000人・2.0%増)で、要介護度別の構成比は次のようになりました。

▼要介護5:59万人で、全体の8.3%(前年度から3000人増・シェアは0.2ポイント減)

▼要介護4:89万5000人・同12.6%(同9000人増・0.2ポイント減)

▼要介護3:92万7000人・同13.1%(同1000人減・0.1ポイント減)

▼要介護2:119万1000人・16.8%(同3万1000人増・0.1ポイント増)

▼要介護1:146万4000人・20.7%(同1万8000人増:0.1ポイント減)

▼要支援2:99万6000人・14.1%(同3万7000人増・0.3ポイント増)

▼要支援1:102万人・14.4%(同3万5000人増・0.2ポイント増)

第1号被保険者(65歳以上、2023年度末時点で3589万人)のうち要介護・要支援と判定された人(708万3000人)の割合(要介護等認定率)は19.7%となっています(前年度から0.7ポイント増)。

要介護等認定者数の状況(2023年度介護保険事業状況報告2 250828)

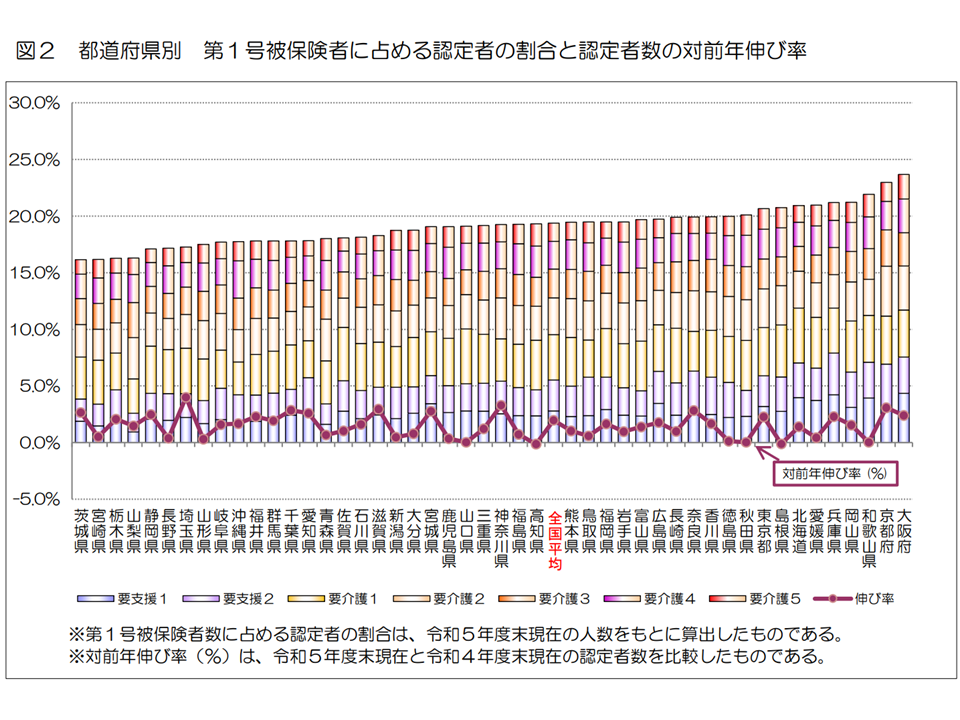

また都道府県別に要介護等認定率を見ると、最高は大阪府の23.7%(前年度から0.6ポイント上昇)、逆に最低は茨城県の16.1%(同0.3ポイント上昇)です。両県間の格差は1.47倍となっています。従前、認定率の格差は縮小する傾向にありましたが、2019→20年度に0.1ポイント拡大、2020→21年度に0.2ポイント拡大、2021年度→22年度に0.1ポイント拡大、2022年度→23年度に0.1ポイント拡大しており、今後の状況を注視する必要があるでしょう。

都道府県別の認定率等(2023年度介護保険事業状況報告3 250828)

政府は、都道府県別の「要介護等認定率のバラつき」について「改善の余地がある」と見ています。

もちろん「要介護等認定率が高い=悪い」という単純な構図にはなりません。認定率が高い地域では「利用者の状態を丁寧にアセスメントしている」可能性が、逆に認定率の低い地域では「恣意的に認定基準を厳しくしている」こともあり得るからです。ただし、認定率の都道府県別格差が1.5倍近くあることについて合理的な説明ができるのか、今後、より詳細に状況を検証していくことが必要です。

なお厚労省は2018年度より「自立支援・重度化防止に実際に取り組み、成果も出す市町村により多くの補助金(保険者機能推進交付金、いわゆるインセンティブ交付金)を交付する」仕組みを新設しており、認定率の格差縮小に寄与することに期待が集まっています。中長期的に状況を見ていくことが重要でしょう(関連記事はこちらとこちら)。

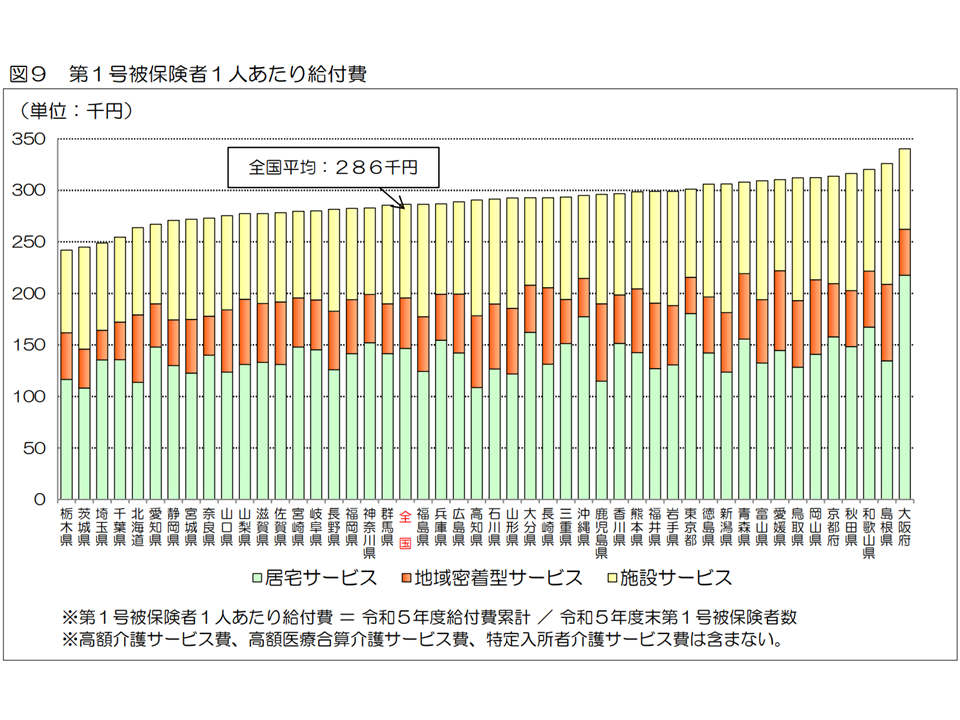

1人当たり介護費は前年度から2.9%増加、最高の大阪府と最低の栃木県で1.41倍の格差

介護費用のもう1つの要素が(2)の「1人当たり介護費用」です。2023年度の「1人当たり介護給付費」(第1号被保険者、高額介護サービス等などを含まない)は28万6300円で、前年度から8200円・2.9%増加しました。内訳を見ると、▼居宅サービス:14万6600円(前年度から5800円・4.1%増)▼地域密着型サービス:4万9000円(同1100円・2.3%増)▼施設サービス:9万700円(同1400円・1.6%増)―となりました。

また1人当たり介護給付費(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費を含まない)を都道府県別に見ると、最高は大阪府の34万300円(前年度から1万6700円・5.2%増)、最低は栃木県の24万2000円(同4100円・1.7%増)で、1.41倍の格差があります(前年度から0.05ポイントの格差拡大)。

都道府県別の1人当たり給付費(2023年度介護保険事業状況報告4 250828)

この点、「介護保険施設の整っていない地域では、医療療養病床などが機能補填をしている(介護が必要な高齢者を医療保険ベッドで受け入れている)」などの状況もあり、現時点では単純に「1人当たり介護費が高い=介護費に無駄がある」などと判断することは危険です(関連記事はこちら)。ただし政府は、「1人当たり介護費の『不合理な地域差』縮小」を目指す方向を示しています。なお、医療療養から介護医療院への転換等に伴い、地域の介護サービス提供体制が徐々に変わっていくと考えられ、今後の動向に注目する必要があります。

また1人当たり介護給付費について、「施設サービス費が高い都道府県」と「居宅・地域密着型サービス費が高い都道府県」とを見てみると、前者としては新潟県・高知県・鳥取県などが、後者としては大阪府・東京都・沖縄県などがあげられます。

東京や大阪などの大都市では、「土地代が高い」「土地の確保がそもそも難しい」「建設費が高い」などの背景から「施設サービス確保が難しく、居宅・地域密着型サービスが中心になる」傾向があります。

一方、人口が散在している地域では在宅サービス提供が非効率になりがちである(A利用者宅からB利用者宅への移動(送迎など)に時間がかかる)ことから、「施設サービスのほうが効果的かつ効率的なサービス提供が可能なため、施設サービスの比重が大きくなる」傾向があることも理解できます。なお、都市部であっても「マンション、とりわけエレベーターのない古い建物では、縦移動に時間がかかる」ことも指摘されており、詳細な分析をする必要があります。

2022年度から23年度にかけて訪問サービスの利用者増加が目立つが・・・

ところで要介護認定を受けた人がすべて介護保険サービスを利用するわけではありません(要支援・要介護と判定されても公的介護保険サービスを使わない人もいる)。

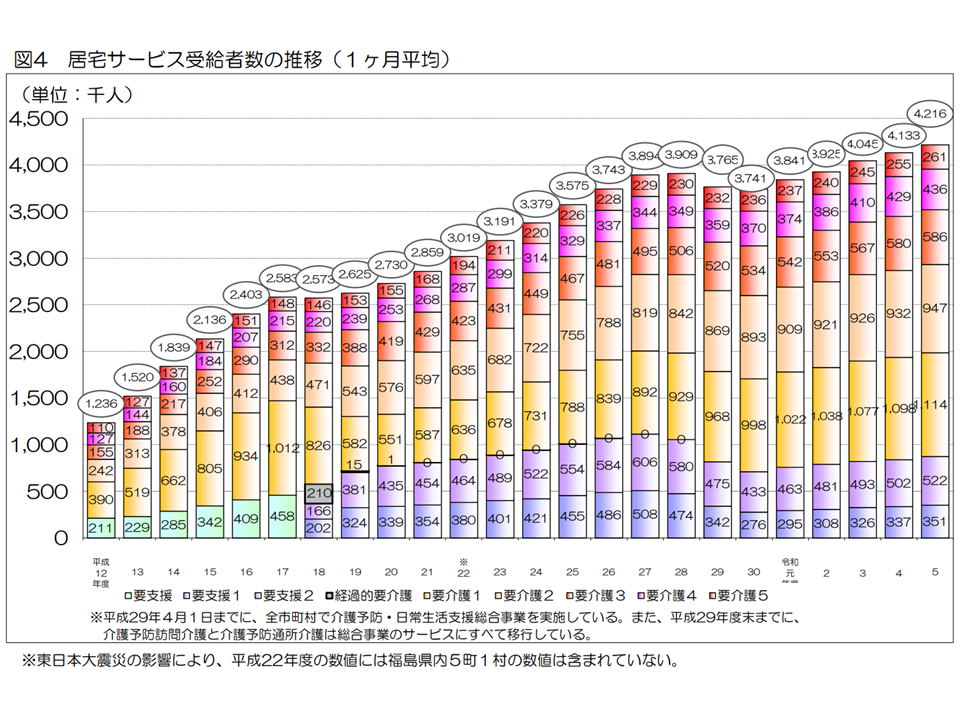

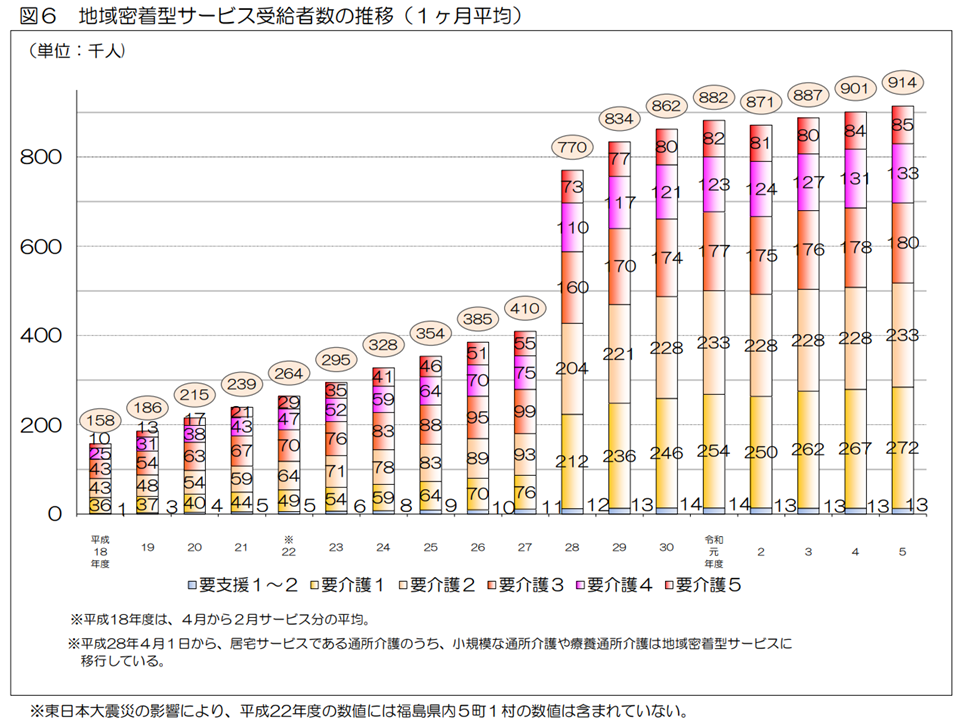

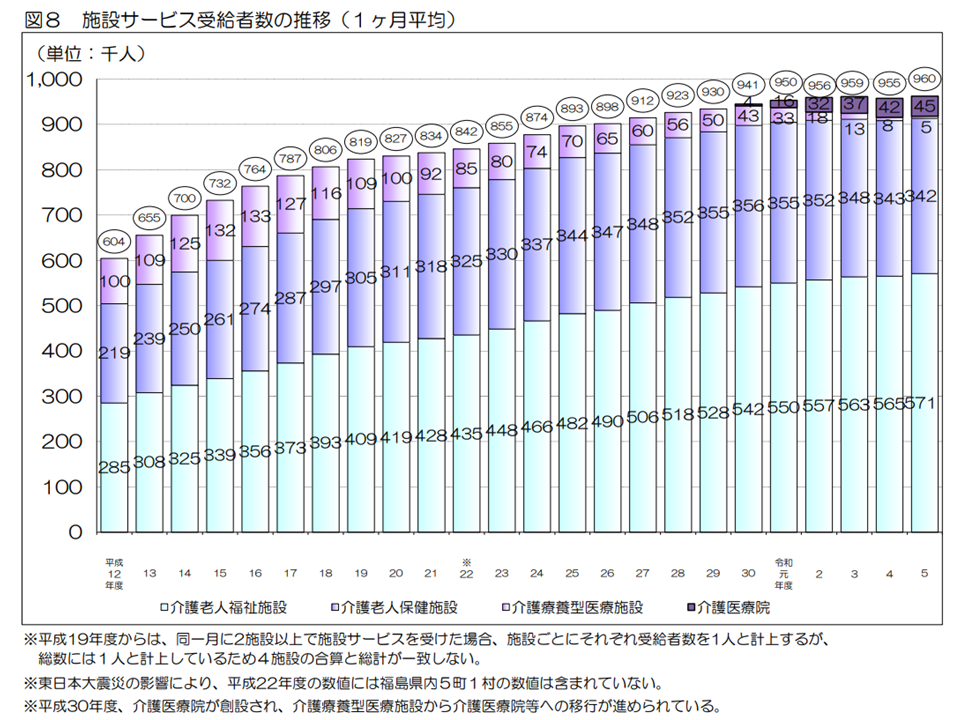

実際にサービスを利用している人(受給者数)を累計(1人が2回のサービスを受けた場合2人とカウントする)で見ると、2023年度には▼(予防)居宅介護サービス:5058万9000人(前年度から99万4000人・2.0%増)▼(予防)地域密着型サービス:1097万1000人(同16万人・1.5%増)▼施設サービス:1151万6000人(同5万9000人・0.5%増)—となりました。

居宅サービス受給者の状況(2023年度介護保険事業状況報告5 250828)

地域密着型サービス受給者の状況(2023年度介護保険事業状況報告6 250828)

施設サービス受給者の状況(2023年度介護保険事業状況報告7 250828)

居宅サービスの利用者が増加していますが、少子化の進展や他産業との給与格差などにより「訪問介護員の確保が非常に厳しい」状況が続いています。増大するニーズに適切に対応するために、例えば「ICT等を利活用した生産性の向上」や「訪問介護+通所介護などの新たな地域密着型サービス創設」などが議論されているほか(関連記事はこちら)、介護職員のさらなる処遇改善も重要な検討テーマとなっています(関連記事はこちら)。社会保障審議会の介護保険部会・介護給付費分科会における今後の議論に要注目です。

なお、2021年度→22年度には介護費の伸び率が1%程度に抑えられていましたが、2022年度→23年度には3%超の伸びとなりました(20年度→21年度には2%超、19年度→20年度には2%超)。今後の介護費そのものの推移にも注目する必要があります。

【関連記事】

介護保険では「紙保険証とマイナンバーカードを併用」、紙保険証は要介護認定申請時に交付することに改める—社保審・介護保険部会(2)

2021年度の介護費、高額介護サービス費など含めれば11兆2838億円、除外しても11兆26億円に増加―2021年度介護保険事業状況報告

(介護保険制度改革論議)

中山間・人口減少地域の介護サービス確保、人員配置基準緩和・包括報酬・高額委託料でサービス提供する仕組み等検討—社保審・介護保険部会(1)

中山間・人口減少地域の介護サービス確保、人員配置基準緩和・包括報酬・高額委託料でサービス提供する仕組み等検討—社保審・介護保険部会(1)

介護保険では、高齢利用者の利便性に配慮し「被保険者証」と「マイナンバーカード」とを併用してはどうか—社保審・介護保険部会

要介護認定を代行申請できる介護サービスを拡大し、「主治医意見書の事前入手」が可能な旨を明確化していく—社保審・介護保険部会

医療・介護連携進めるため「医療・介護の共通指標、共通言語」が必要、認知症高齢者では「確定診断」重視せよ—社保審・介護保険部会(2)

在宅・通所介護サービス利用者のケア内容・時間を調査、「要介護認定の1次判定ロジック」を見直すべきか—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等・大都市・一般市の特性を踏まえた介護サービス確保策が必要だが、各地域をどのような基準で区分けすべきか—社保審・介護保険部会

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、市町村やケアマネジャーが利用者から「同意」を取得—社保審・介護保険部会(2)

中山間地等では「人員配置基準緩和」等による介護サービス確保が必要だが、「質の低下、スタッフの負担増」にも留意を—社保審・介護保険部会(1)

中山間地等では「介護人員の配置基準緩和」など、大都市では「AI・ICT活用」などにより介護サービス提供を維持せよ—厚労省検討会

介護業務を「専門性が必須な業務」と「そうでない業務」に切り分け、後者についてAI活用で短時間労働ニーズとマッチングを—厚労省検討会

介護分野でのICT導入等で「介護スタッフの確保・定着」に大きな効果、介護事業所の大規模化をどう考えるか—厚労省検討会

地域の医療・介護需給を把握し、地域の医療・介護関係者で対応策を議論していくことが極めて重要—厚労省検討会

少子高齢化が地域ごとにバラバラに進む「2040年」見据え、介護サービス提供や介護人材確保などの在り方を考える—厚労省検討会

2027-29年度を対象とする「第10期介護保険事業計画」論議スタート、2040年も見据えた制度改革議論を行う—社保審・介護保険部会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月から準備の整った市町村・事業所等でスタート—社保審・介護保険部会(1)

介護情報を共有し良質な介護サービス目指す【介護情報基盤】、2026年4月導入目指すが、市町村のシステム改修に不安も—社保審・介護保険部会

介護情報を関係者間で共有し、質の高い効率的な介護サービスを実現する【介護情報基盤】を2026年4月から全国展開—社保審・介護保険部会

介護情報を利用者・ケアマネ・事業者・市町村・医療機関で共有し、より質の高い、効率的な介護・医療サービス実現—介護情報利活用ワーキング

介護情報を利用者・ケアマネ・介護事業者・市町村・医療機関で共有する【介護情報基盤】構築、共有情報などを整理—介護情報利活用ワーキング

介護側は「安全なケア提供のための医療情報」共有に期待、現場が「どのような情報を欲しているか」を聴取せよ—介護情報利活用ワーキング

介護DBのデータ利活用推進に向けて、「データの迅速提供」「格納データの拡充」などを進めてはどうか—介護情報利活用ワーキング

要介護高齢者の急性期入院が増えており、医療機関へ「要介護認定調査」や「ケアプラン」の情報共有を進めよ—介護情報利活用ワーキング

医療・介護情報の利活用、同意が大前提となっているが「利活用を阻んでいる」「同意は万能ではない」点に留意を—介護情報利活用ワーキング

介護情報は広く関係者間で共有すべきだが、主治医意見書やLIFE情報などを利用者に共有する際には配慮・工夫を—介護情報利活用ワーキング

介護事業者間で共有すべき介護情報、自立支援や重度化防止にとって有益で、標準化の進んだものに「限定」を—介護情報利活用ワーキング

介護情報の共有・利活用に向け、「共有すべき介護情報の選別」「介護情報記録の標準化」などを検討—介護情報利活用ワーキング

全市町村の要介護認定にかかる期間実績を公表、「認定調査の実施は依頼から7日以内」などの目安も提示—社保審・介護保険部会(2)

少子高齢化の進展により地域包括支援センターの相談支援業務の重要性増加、ケアマネ事業所との役割分担等進めよ—社保審・介護保険部会(1)