第4期がん対策推進基本計画の「がん医療」部分の中間評価案を公表、予防・共生・基盤整備の中間評価案も逐次公表―がん対策推進協議会

2025.10.10.(金)

現在、第4期のがん対策推進基本計画(2023-28年度が対象期間)に沿ったがん対策が稼働しています。今後、2029-34年度を対象とする次期計画(第5期計画)につなげるために、「第4期計画の中間評価」を2026年度に行います。

10月6日に開催されたがん対策推進協議会では、第4期計画のうち「がん医療」分野の中間評価案が厚生労働省から示され、これに基づいた議論が行われました(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

10月6日に開催された「第92回 がん対策推進協議会」

第4期がん対策推進基本計画、「重要指標」(コア指標)を定めて、そこを重点的に検証

我が国のがん対策は「がん対策推進基本計画」に則って実施され、現在、2023-28年度を対象とする第4期計画(2023年3月に閣議決定)が稼働しています。

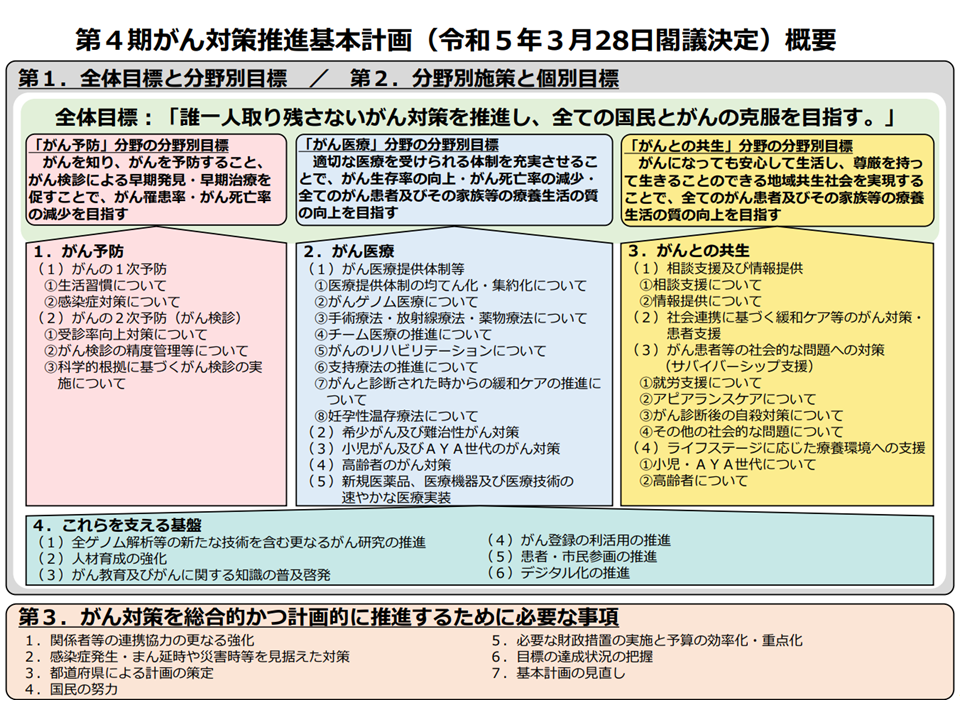

第4期がん対策推進基本計画の概要(がん対策推進協議会(1)1 240805)

この第4期計画を進める中で「得られた効果・成果」「浮上した課題」などを踏まえて、次の第5期計画(2029-34年度対象)にバトンタッチします。ただし「第4期の計画終了を待ってから効果等を測定し、評価を行う」のでは、第4期計画と第5期計画との間に間隙が生じてしまいます。そこで、第4期計画では中間年となる2026年度に「中間評価」を行い、その結果を踏まえて第5期計画を策定します。

第4期計画では「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」との全体目標を掲げ、これを実現するために(1)がん予防(2)がん医療(3)がんとの共生(4)これらを支える基盤—の各分野について「どういった取り組みを進めていくか」を定めています。

10月6日の会合では、このうち(2)の「がん医療」分野に関する中間評価案が提示されました(他の「がん予防」「がんとの共生」「基盤整備」に関する中間評価案も順次示されていく)。

(2)のがん医療について、第4期計画ではより細かく次の5つの施策・目標を打ち立てています

▽がん医療提供体制等(医療提供体制の均てん化・集約化▼がんゲノム医療▼手術療法・放射線療法・薬物療法▼チーム医療の推進▼がんのリハビリテーション▼支持療法の推進▼がんと診断された時からの緩和ケアの推進▼妊孕性温存療法—

▽希少がん・難治性がん対策

▽小児がん・AYA世代のがん対策

▽高齢者のがん対策

▽新規医薬品、医療機器、医療技術の速やかな医療実装

これらの各施策の取り組みが「進んでいるのか、あまり進んでいないのか、逆に後退してしまっているのか」を見ることが中間評価に求められる役割の1つです。そこで各施策について、▼「どういった項目を指標として評価するのか」(評価指標)を定める▼各評価指標が起点(ベースライン)から評価時点にかけて、どのように変化しているのか(進んでいるのか?後退しているのか?など)—を測定。さらに、その測定結果を踏まえて「第4期中に何をなすべきなのか、第5期に向けてさらにどのような対策が必要となるのか」を検討しています。

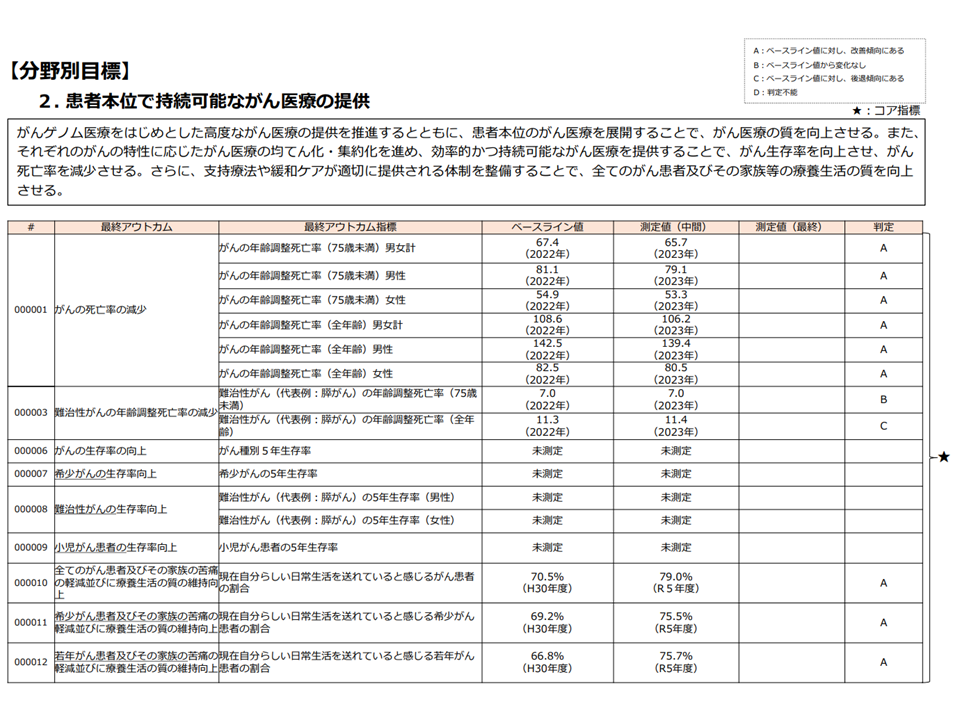

まず、それぞれの施策について「評価指標がどのように変化しているのか」をポイントを絞って(主にはコア指標を中心に)見てみましょう。

起点(ベースライン)から評価時点にかけて、進捗が見られれば「A」、変化がなければ「B」、後退してしまっていれば「C」、測定不能であれば「D」と判定されます。なお後述するように、測定結果が「C」だからといって「後退している。自治体や医療現場の取り組みが不十分で猛省が求められる」と安易に判断することはできません。

なお、コア指標の項目はまだ確定しておらず、がん医療に関しては、前回議論を踏まえて「がんゲノム医療を知っている人の割合」が追加されています(ほかに「がんとの共生」でコア指標追加の要望が出ており、現在精査中)。

中間評価結果(案)は「アウトプット」→「中間アウトカム」→「分野別アウトカム」→「最終アウトカム」という流れで見ていきます(後述する「ロジックモデル」の考え方が導入されている、関連記事はこちらとこちらとこちら)。

●がん医療提供体制等

【医療提供体制の均てん化・集約化】

(アウトプット)

▽国・都道府県が地域の実情に応じ、均てん化を推進するとともに、持続可能ながん医療の提供に向け、拠点病院等の役割分担を踏まえた集約化を推進する(役割分担に関する議論が行われている都道府県の数を指標とする):A(2021年度末・35自治体→23年度末・41自治体)

▽拠点病院等を中心に、患者に対するがんの告知やインフォームド・コンセントの取得、セカンドオピニオンの提示などが適切な提供に実施されるような体制整備を引き続き推進する(がん治療前にセカンドオピニオンに関する話を受けたがん患者の割合を指標とする):C(2018年度・34.9%→23年度・31.7%)

▽質の高い病理診断や細胞診断を提供するための体制の整備を引き続き推進する(病理診断に携わる専門的な知識・技能を有する医師が1人以上配置されている拠点病院等の割合を指標の1つとする):C(2022年・55.3%→24年・52.5%)

↓

(中間アウトカム)

▽医療機関の機能分担を通じた質の高い安心な医療の効率的な提供(「担当した医師ががんについて十分な知識や経験を持っていた」と思う患者の割合を指標とする):A(2018年度・78.7%→89.8%)

↓

(分野別アウトカム)

▽全国的ながん診療の質の向上・均てん化(がんの診断・治療全体の総合評価(患者体験調査の平均点または評価が高い割合を指標とする):A(2018年度・7.9点→23年度・8.2点)

【がんゲノム医療】

(アウトプット)

▽がんゲノム医療中核拠点病院等を中心とした医療提供体制の整備等を引き続き推進する

・がんゲノム医療中核拠点病院の数を指標とする:B(2023年・13施設→24年・13施設)

・がんゲノム医療拠点病院の数を指標とする:B(2023年・32施設→24年・32施設)

・がんゲノム医療連携病院の数を指標とする:A(2023年・202施設→24年・226施設)

↓

(中間アウトカム)

▽がんゲノム医療へのアクセシビリティの向上

・がんゲノム情報管理センターに登録された患者数を指標とする:A(2022年・1万9138例→24年・2万5072例)

・がん遺伝子パネル検査を実施した患者のうち、エキスパートパネルで推奨された薬剤が投与された割合を指標とする:C(2022年・8.2%→24年・7.2%)

・ゲノム情報を活用したがん医療についてがん患者が「知っている」と回答した割合(2018年度・17.0%→23年度・12.5%)

↓

(分野別アウトカム)

▽同上

【手術療法・放射線療法・薬物療法】

※手術療法について

(中間アウトカム)

▽安全かつ質の高い手術治療の実施

・術後短期死亡率「大腸」を指標とする:C(2021年・0.41%→22年・0.48%)

・同「肺」:A(2021年・0.32%→22年・0.27%)

・同「胃」:C(2021年・0.37%→22年・0.48%)

・同「乳房:A(2021年・0.02%→22年・0.01%)

・同「肝臓」:A(2021年・0.58%→22年・0.46%)

↓

(分野別アウトカム)

▽同上

▽治療選択についての情報提供の充実(治療決定までに医療スタッフから治療に関する十分な情報を得られた患者の割合を指標とする):A(2018年度・75.0%→23年度・88.5%)

【チーム医療の推進】

(アウトプット)

▽拠点病院等において多職種連携をさらに推進する観点から、チーム医療の提供体制の整備を進めるとともに、都道府県がん診療連携協議会において地域の医療機関と議論を行い、拠点病院等と地域の医療機関との連携体制の整備に取り組む

・緩和ケア診療加算の算定患者数を指標とする:A(2020年・5万7076件→22年・6万3026件)

・栄養サポートチーム(NST)加算の算定患者数を指標とする:C(2020年・7万332件→22年・6万8498件)

↓

(中間アウトカム)

▽多職種(医師以外)による相談支援環境の充実(主治医以外にも相談しやすいスタッフがいた患者の割合を指標とする):A(2018年度・48.8%→23年度・58.4%)

↓

(分野別アウトカム)

▽同上

【がんのリハビリテーション】

(アウトプット)

▽引き続き、関係団体と連携し、がんリハ研修を実施するとともに、研修内容の見直しについて検討する(がんリハ研修プログラム修了医療従事者の人数を指標とする):C(2022年度まで・5073人(累計5万4368人)→24年度まで・4849人(同6万3995人))

↓

(中間アウトカム)

▽がんリハビリテーションの適切な提供(拠点病院等(QI研究参加施設)に通院・入院中のがん患者でリハビリテー ションを受けた患者の割合を指標とする):A(2021年度・42.4%→22年度・43.5%)

↓

(分野別アウトカム)

▽同上

【支持療法の推進】

(アウトプット)

▽患者が、治療に伴う副作用・合併症・後遺症への見通しを持ち、身体的苦痛や外見の変化等があった際に容易に相談できるよう、多職種による相談支援体制の整備や医療従事者への研修の実施等を推進する

・がん相談支援センターにおけるアピアランスに関する相談件数を指標とする:A(2021年・1万4610件→23年・2万3891件)

↓

(中間アウトカム)

▽治療に伴う副作用への見通しの改善(治療による副作用の見通しを持てた患者の割合を指標とする):A(2018年度・61.9%→23年度・75.5%)

▽支持療法の均てん化(拠点病院等(QI研究参加施設)において支持療法に関する標準診療を実施された患者の割合):C(2021年・91.5%→22年:81.7%)

↓

(分野別アウトカム)

▽同上

▽身体的な苦痛を抱えるがん患者の減少(身体的苦痛を抱えるがん患者の割合を指標とする):A(2018年度・28.3%→2023年度・25.8%)

▽精神心理的な苦痛を抱えるがん患者の減少(精神心理的苦痛を抱えるがん患者の割合を指標とする):C(2018年度・24.0%→2023年度・26.2%)

【がんと診断された時からの緩和ケアの推進】

(アウトプット)

▽拠点病院等「以外」の医療機関における緩和ケアの充実に向けて、緩和ケア提供体制の実態や課題等を把握するための調査及び研究を行う

・緩和ケア診療加算の算定回数を指標とする:A(2020年・66万4638件→22年・70万1835件)

・緩和ケア診療加算の算定患者数を指標とする:C(2020年・5万7076人→22年・6万3026人)

↓

(中間アウトカム)

▽苦痛に対する適切なケア・治療の普及(緩和ケアチームの質向上)

・医療者はつらい症状にすみやかに対応していたと感じる割合(成人)を指標とする:A(2018年度・75.0%→23年・90.2%)

・医療者はつらい症状にすみやかに対応していたと感じる割合(遺族)を指標とする:C(2019-20年度・82.4%→23年度・79.3%)

↓

(分野別アウトカム)

▽患者・家族のQOL向上(苦痛の緩和)

・身体的な苦痛を抱えるがん患者の割合を指標とする:A(2018年度・34.7%→23年度・34.0%)

・精神心理的な苦痛を抱えるがん患者の割合を指標とする:C(2018年度・24.0%→23年度・26.2%)

【妊孕性温存療法】

(アウトプット)

▽がん医療と生殖医療の連携の下、がん治療が妊孕性に与える影響に関する説明と、妊孕性温存療法・がん治療後の生殖補助医療に関する情報提供や意思決定の支援が、個々の患者の状態に応じて適切に行われるよう、人材育成等の体制整備を推進するとともに、研究促進事業を通じたエビデンス創出に引き続き取り組む:精査中

↓

(中間アウトカム)

▽がん患者・家族が生殖機能への影響についての情報提供を受け、納得できる意思決定ができること(治療開始前に、生殖機能への影響に関する説明を受けたがん患者・家族の割合(成人)を指標とする):A(2018年度・52.0%→23年度・71.5%)

↓

(分野別アウトカム)

▽患者・家族のQOL向上(苦痛の緩和)

・精神心理的な苦痛を抱えるがん患者の割合を指標とする:C(2018年度・24.0%→23年度・26.2%)

●希少がん・難治性がん対策

(分野別アウトカム)

▽同上

●小児がん・AYA世代のがん対策

(中間アウトカム)

▽AYA患者の状況や希望に応じた支援の拡充

・治療開始前に、生殖機能への影響に関する説明を受けたがん患者・家族の割合(成人):A(2018年度・52.0%→23年度・71.5%)

●高齢者のがん対策

(アウトプット)

▽高齢のがん患者が適切な意思決定に基づき治療等を受けられるよう、高齢のがん患者やその家族等の意思決 定支援に係る取組を推進(意思決定能力を含む機能評価を行い、各種ガイドラインに沿って個別の状況を踏まえた対応をしている拠点病院等の割合を指標とする):A(2022年・99.6%→24年・100%)

↓

(分野別アウトカム)

▽同上

●新規医薬品、医療機器、医療技術の速やかな医療実装

(中間アウトカム)

▽医薬品、医療機器、医療技術の開発の加速とそれらの速やかな医療実装(がんに関する臨床研究数):A(2022年度・219本→24年度・244本)

↓

(分野別アウトカム)

▽同上

これらの分野別アウトカムを統合して下表の「最終アウトカム」に繋げます。なおデータがそろっていない部分については、今後のデータ公表を待って測定・評価が行われます(小児分野などについては「患者体験調査」が集計中)。

がん医療分野の最終アウトカム

◆中間評価案はこちら◆

第4期がん対策推進基本計画で導入したロジックモデルの成長・成熟に期待

こうした結果を踏まえて委員からは「次期(第5期)計画に向けた指標の改善」を求める声が多数出ており、例えば、▼がんゲノム医療で「最適な抗がん剤が投与された」割合にとどまらず、実数も見るべき。妊孕性に関しては地域差なども見ていくべき(河田純一委員:東京大学医科学研究所公共政策研究分野特任研究員/慢性骨髄性白血病患者・家族の会「いずみの会」副代表)▼最新の医療技術(例えば最新の放射線治療機器など)の導入状況なども見ていくべき(大井賢一委員:がんサポートコミュニティー/がん対策総合機構事務局長)▼がん医療の専門家が議論を尽くして「治療法の選択」を行ったかどうかなどを見ていくべき(服部文委員:仕事と治療の両立支援ネット-ブリッジ代表理事)▼小児医療から成人医療への移行なども見るべき(山崎宴子委員:小児脳腫瘍の会理事/ゴールドリボン・ネットワーク)▼AYA世代は一般に15-39歳とされるが、あまりに幅が広すぎる。世代で必要な支援の内容・量が異なるため、いくつかに区分すべき(米田光宏委員:国立成育医療研究センター外科・腫瘍外科診療部長/国立がん研究センター中央病院小児腫瘍外科科長/日本小児血液・がん学会理事長)—などの提案が出ています。ただし、「既存統計等からデータを収集できるか」(新たな調査を行うには相応のコストも手間もかかる)、「データが収集できたとして、それが代表性を有しているか、信頼に足りるものか」などを丁寧に吟味していく必要があり、「要望がそのまま次期(第5期)計画に反映される」わけではない点に留意が必要です。

また、▼胃がん・大腸がんの術後死亡率が上がっている点に驚いている。背景などを詳しく見るべき(黒瀨巌委員:日本医師会常任理事)▼がんゲノム医療や薬物療法・支持療法について「ネックとなっている部分」等の深掘りをしていくべき(佐藤好美委員:産経新聞社論説委員)▼医療者の人数が減少している(小児がん拠点病院等で小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識・技能を有する医師の数など)点について深掘りを行うべき(河田委員)—といった「分析要望」の声も出ています。今後、可能な範囲で背景の分析などが進むことに期待が集まります。

さらに、上述のように施策が進捗しているかどうかなどは、進捗が見られれば「A」、変化がなければ「B」、後退してしまっていれば「C」、測定不能であれば「D」と判定していますが、▼例えばセカンドオピニオンなどは「主治医が患者の目の前で、セカンドオピニオンを希望する他医師に電話連絡等し、客観的な判断を仰ぐ」といった取り組みも進んでおり、いわゆる「セカンドオピニオン」実施率が下がった(C)からといって、進んでいないわけではない。また測定値には「変動」が生じる点にも留意する必要がある(吉野孝之委員:日本癌治療学会理事長/国立がん研究センター東病院副院長(経営担当)、国際臨床腫瘍科長、医薬品開発推進部門長、消化管内科医長)▼数字の上がり下がりだけを見て一喜一憂するべきではない。中長期的に眺めていくべき(米田委員)—との冷静な意見も出ています。

厚労省も「2点(起点・測定時点)の上り下がりだけでなく、少なくとも3点(起点・中間点・最新)での傾向を見て進捗している、後退している等の判断が必要ではないか」との見解を示しています。

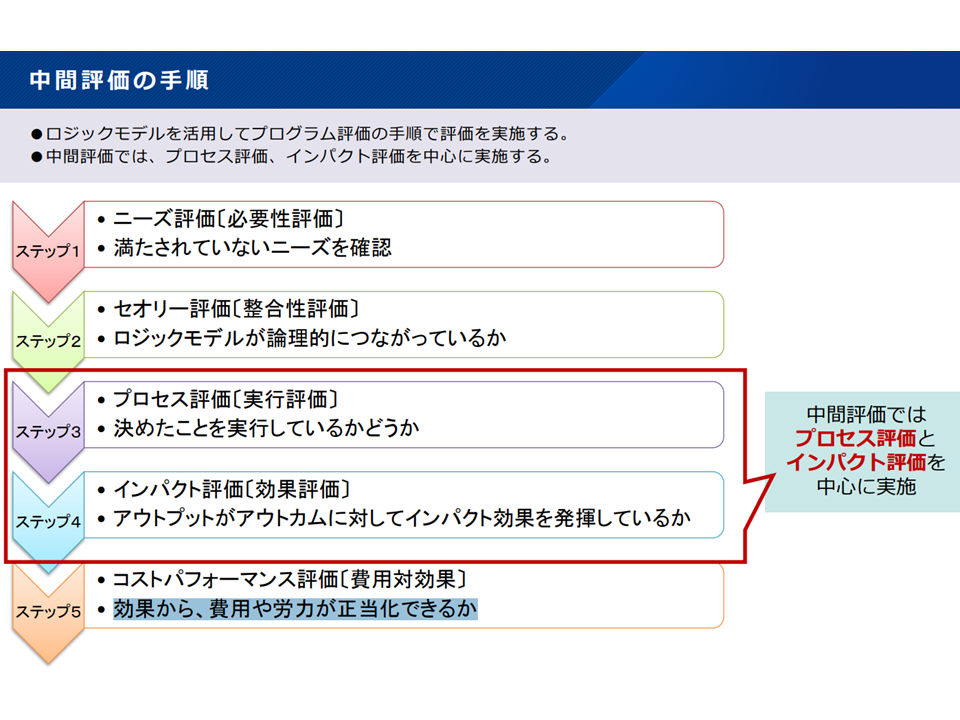

ところで、4期計画から「ロジックモデル」という考え方が組み込まれています(関連記事はこちらとこちら)。

これは「目標達成に向けて、▼どのような活動をするか(例えば検診実施)→▼直接的にどのような成果が期待されるか(検診受診率の向上)→▼最終目標としてどのような効果が期待されるか(がん死亡率の低下)」を体系的に図示するものです。逆に考えれば「目標(がんの死亡率低下)を達成する」ために、「どのような成果を期待するか」(検診受診率の向上、医療提供体制の充実・・・)、「その成果を得るためにどのような施策を打てばよいか」(検診無料クーポンの発行、がん診療連携拠点病院の指定・・・」とブレイクダウンさせていくイメージです。

この点、第4期は「ロジックモデル導入の初年度」であり、▼プロセス評価(実行評価:決めたこと(計画に定めたこと)を実行しているかどうか)▼インパクト評価(効果評価:アウトプットがアウトカムに対してインパクト効果を発揮しているか)—を中心に評価(中間評価)を行うにとどめていますが、ロジックモデル研究の第1人者である埴岡健一参考人(国際医療福祉大学大学院教授)は「導入期、過渡期である点に留意が必要。試行錯誤して項目などが安定してくると様々なところ(良くなっている部分、後退している部分、足踏みしている部分)が見えてくる」と助言しています。端的に「まだ手探りの状態であり、まだ不十分な点もあるが、第5期→第6期・・と知見・データを積み重ねていく中で、ロジックモデルや評価の内容も成長・成熟していき、より適切な『がん対策』の効果評価が行えるようになる」と考えられます(「満たされていないニーズの確認」「ロジックモデルが論理的につながっているか」「効果から、費用や労力が正当化できるか」という視点での評価も次第に可能になってくる)。

第4期がん対策推進基本計画の中間評価手順。今回はプロセス・インパクト評価を中心に実施している

今後、「がん予防」「がんとの共生」「基盤整備」の中間評価案を議論したうえで、来夏(2026年夏)に「中間評価」の内容を協議会として固める予定です。

【関連記事】

第4期のがん対策推進基本計画の中間評価、コア(重点)指標)を選定して状況変化を把握するとともに「価値判断」を実施―がん対策推進協議会

患者と医師の間で「最期の療養場所」の話し合いがあった割合、がんで52.9%、脳血管疾患で22.9%にとどまる—国がん

がん医療への患者満足度は比較的高いが「がん相談支援センター」等の認知度低い、希少がん・若年がん患者支援の充実が必要—国がん

国の「がん対策推進基本計画」受け、都道府県で「がん対策推進計画」の作成が進むが、記載内容等に若干のバラつき―がん対策推進協議会(2)

第4期がん対策推進基本計画の中間評価を2026年度に実施、メリハリをつけ、全体像を把握する―がん対策推進協議会(1)

がん対策の成果・効果を適正に評価するためのロジックモデル、指標確定、がん施策に患者・住民の声も活かすべき—がん対策推進協議会

第4期がん対策の成果・効果を適正に評価するためのロジックモデルを7月目標に完成させ、2026年度に中間評価を—がん対策推進協議会

第4期がん対策推進基本計画案を閣議決定!がん医療の均てん化とともに、希少がんなどでは集約化により「優れたがん医療提供体制」を構築!

第4期がん対策推進基本計画案を取りまとめ!全国民でがんを克服し、誰ひとり取り残さぬ社会の実現目指す!—がん対策推進協議会

第4期がん対策推進基本計画の素案示される!がんと診断されたときからの手厚い緩和ケア提供を目指せ!—がん対策推進協議会

がんと診断されたときから手厚い緩和ケアを提供!ネット情報の中には「不正確で有害ながん情報」も少なくない!—がん対策推進協議会

がん診断時からの緩和ケアに向けた緩和ケア研修会の充実、相談支援センター・ピアサポートの充実など進めよ―がんとの共生検討会

「がん検診への新規検査項目」プロセスを明確化、職域がん検診の精度向上などにむけ法整備を検討すべき—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、長期の追跡管理が可能な市町村では2024年4月から「5年の1度のHPV検査単独法」への切り替え可能—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、「2年毎の細胞診単独法」のほか、体制整った市町村では「5年毎のHPV検査単独法」も可能に—がん検診あり方検討会

がん検診が「適切に実施されているか」を担保するための基準(プロセス指標)を科学的視点に立って改訂—がん検診あり方検討会(4)

市町村による子宮頸がん・乳がん検診の受診率向上に向け、SNS活用・学校や民間事業者との連携等進めよ—がん検診あり方検討会(3)

職域で行われるがん検診、「子宮頸がん・乳がんがオプション」設定で受診のハードルに!早急な改善を!—がん検診あり方検討会(2)

コロナ禍でも「がん検診」実施状況は回復してきているが、「がん登録」「がん手術」等で実施状況の回復に遅れ―がん検診あり方検討会(1)

コロナ禍のがん検診は「住民検診」で落ち込み大、精検含め受診状況の迅速な把握を―がん検診あり方検討会(1)

コロナ感染症で「がん検診の受診控え」→「大腸がん・胃がん手術症例の減少」が顕著―がん対策推進協議会(1)