がん医療への患者満足度は比較的高いが「がん相談支援センター」等の認知度低い、希少がん・若年がん患者支援の充実が必要—国がん

2025.7.9.(水)

2021年にがんと診断された患者を対象に「がん医療の満足度」などを調べたところ、がん診療全体に対する総合得点(言わば満足度)の平均は8.2点(10点満点)と比較的高い—。

しかし、相談支援センターやピアサポートの認知度は十分ではない。がん診療連携拠点病院等の整備指針で「がん患者に診断後1度は相談支援センターに立ち寄ることを求めている」ため、今後、経時的な変化を見ていく必要がある—。

また、希少がん患者や若年がん患者では、症状があってから初回治療までの受診施設の数が、一般がん患者と比べて多く(病院探しに苦労している)、若年がん患者では経済的な負担感を感じている人が、一般がん患者と比べて多い—。

国立がん研究センターが7月3日に公表した、2023年度の「患者体験調査」(3回目の調査)結果から、こうした状況が明らかになりました(国がんのサイトはこちらとこちら(結果概要)とこちら(結果全体))(速報値に関する記事はこちら(厚生労働省・がんとの共生のあり方に関する検討会))。

こうした結果も十分に踏まえて、現在の「第4期がん対策推進基本計画」の効果・成果・問題点などを検証し、次期「第5期がん対策推進基本計画」や「がん診療連携拠点病院の整備指針(指定基準)見直し」などに繋げていくことが重要です。

患者視点で「がん医療の現状」を評価し、がん対策推進基本計画などに活かしていく

我が国のがん対策は、政府が閣議決定した「がん対策推進基本計画」に則って進められます。現在、第4期計画(2023年3月に閣議決定)が稼働しています(関連記事はこちら)。

この第4期計画を進める中で「得られた効果・成果」「浮上した課題」などを踏まえて、次の第5期計画につなげることになりますが、第4期の計画終了を待って効果等を評価したのでは、第4期計画と第5期計画との間に隙間が生じてしまいます。

そこで、第4期計画では中間年の2026年度に「中間評価」を行い、その結果を踏まえて第5期計画を策定します(医療計画の中間見直しとも歩調を合わせることになる、関連記事はこちら)。

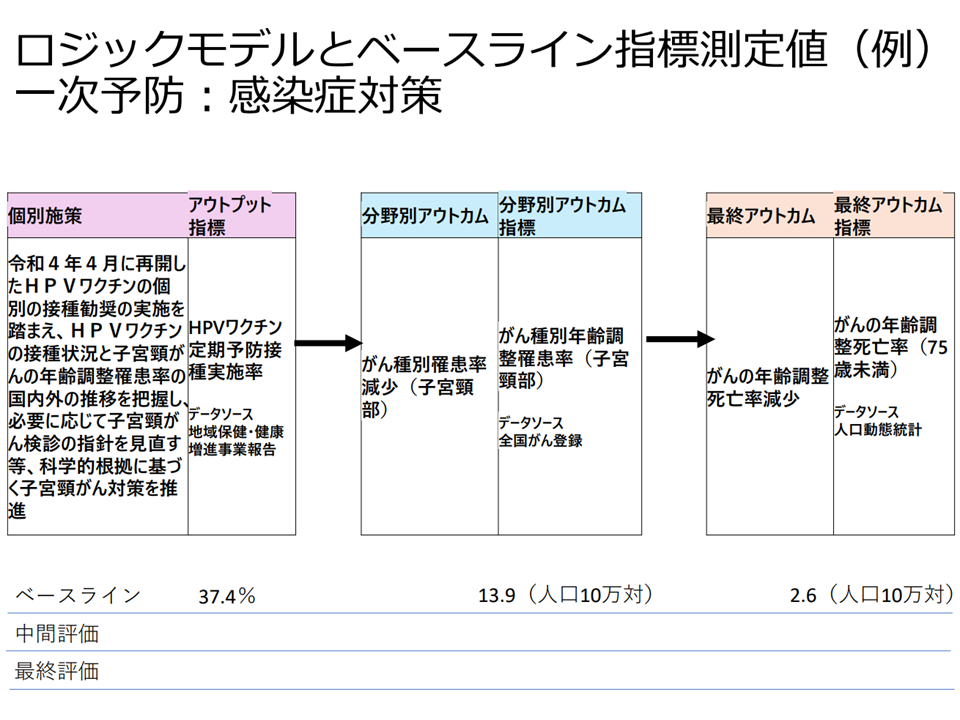

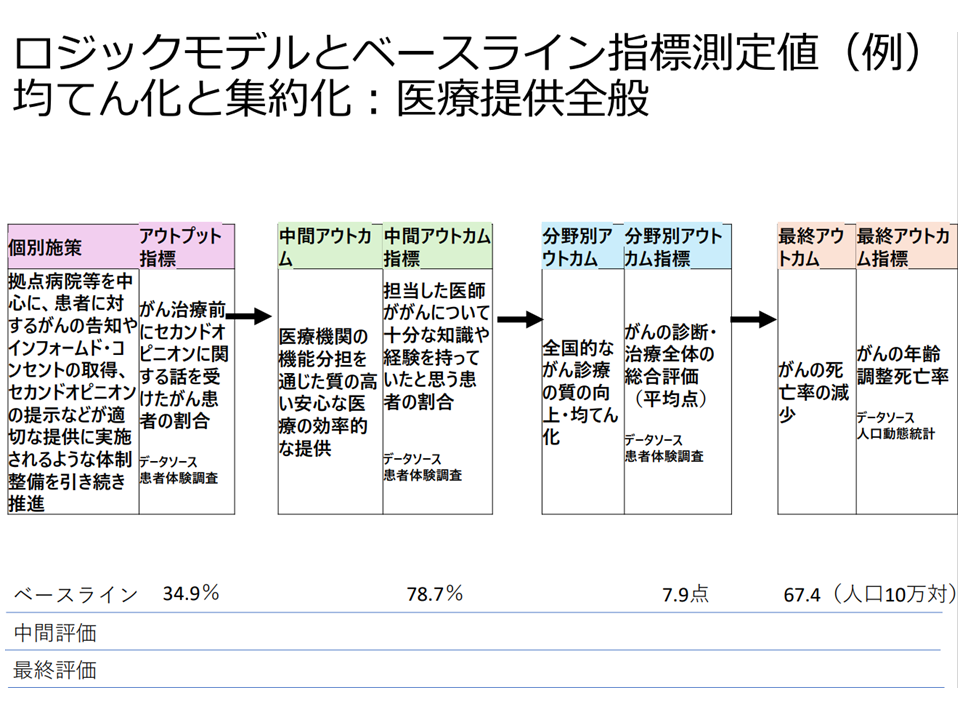

中間評価については、例えば「がん検診がどの程度実施され(受診率)、早期の治療につながったか、その結果、がんによる死亡率がどの程度低下したのか」「がん医療提供体制がどの程度充実し、またがん治療法がどの程度開発され、結果、がんによる死亡率がどの程度低下したのか」などの客観的データを把握し、効果を検証をします。

感染症対策のロジックモデル(がん対策推進協議会(1)4 240805)

医療提供体制全般のロジックモデル(がん対策推進協議会(1)5 240805)

また、がん医療の評価にあたっては「患者の視点」が強く意識され、「患者体験調査の実施」→「患者視点での評価」も行われています。例えば、「初めての受診から、診断、治療開始までの時間がどうであったか」「治療開始までに十分な情報を得られたか」「医師・スタッフから必要事項の説明があったか」「経済的な負担の程度はどの程度であるのか」「治療の見通しが持てたか」「就労継続への相談・サポートがあったのか」「相談支援センター、ピアサポートの利用状況、認知状況をどうか」などを調べます。

患者体験調査は、2014年度に第1回目が、2019年度に第2回目が行われ、今般、2023年度に行われた第3回目の調査結果が国がんから明らかにされました(速報値に関する記事はこちら)。

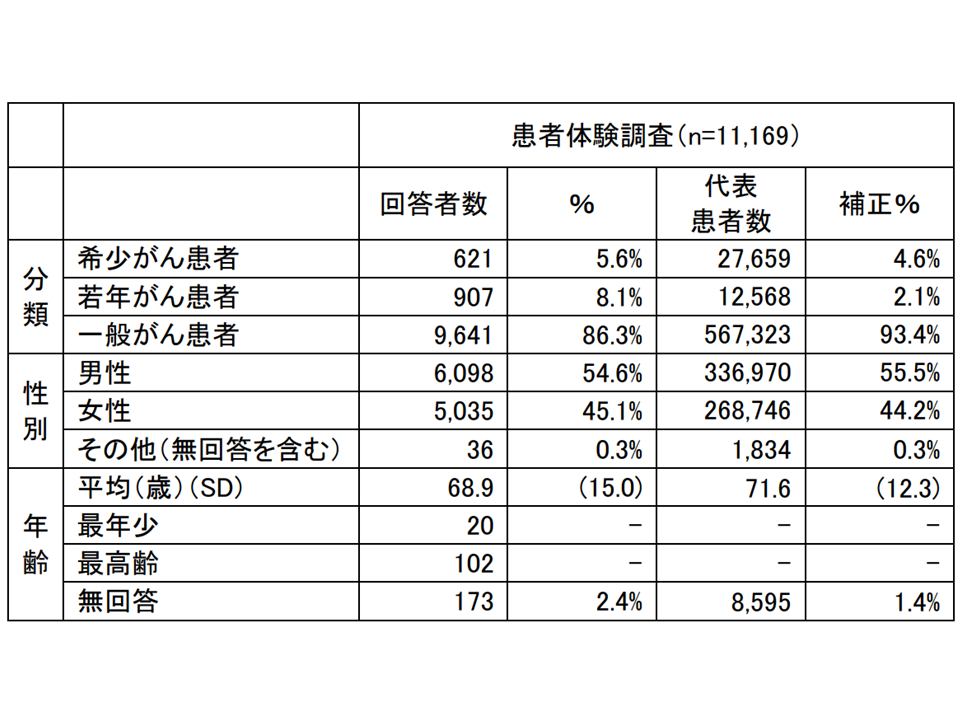

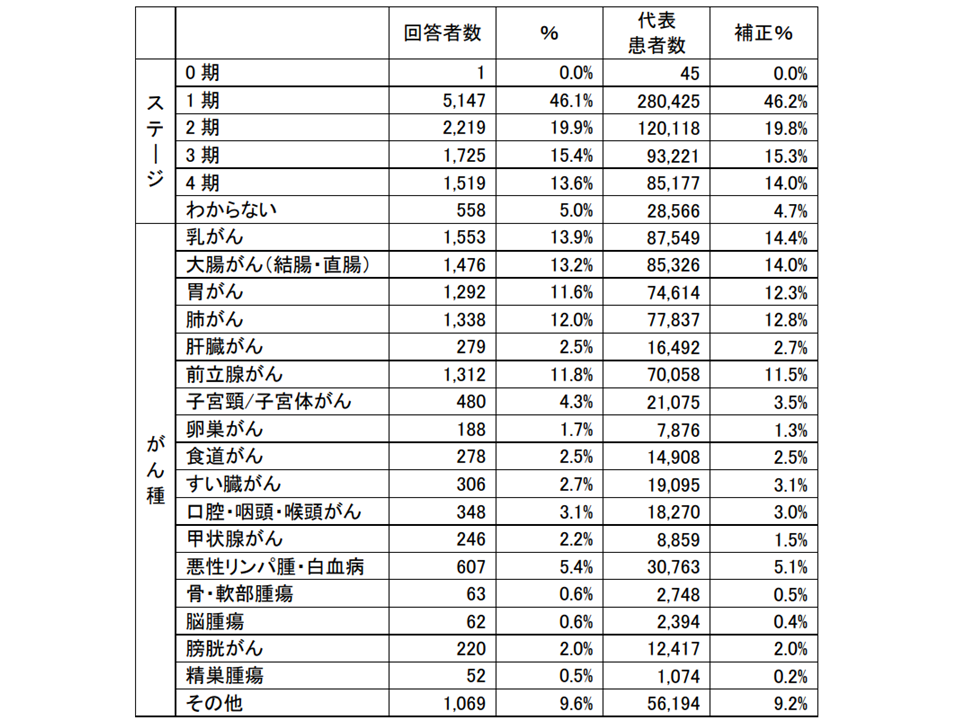

調査は「2021年にがんと診断された18歳以上の患者」の中から、全国の院内がん登録全国集計参加施設から無作為に3万2716名を抽出し、2023年12月から2024年1月に行われました。1万4797名(回収率45.2%)が回答し、このうち1万1169名が解析・報告の対象となっています。

第3回患者体験調査の回答者属性1(第3回がん患者調査結果1 250703)

第3回患者体験調査の回答者属性2(第3回がん患者調査結果2 250703)

国がんでは、次のように主な調査結果を示しています。

【総合的な医療の質】

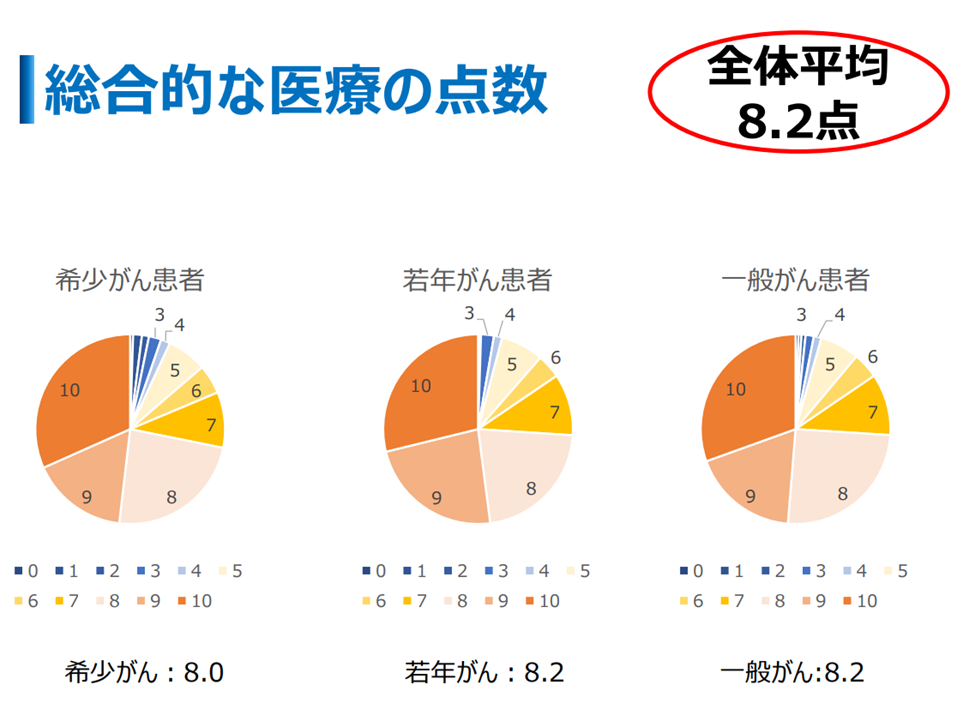

▽がんの診断・治療全般に関する総合得点平均点は8.2点(10点満点)

がん患者の「がん医療の総合満足度」は比較的高い(第3回がん患者調査結果3 250703)

▽「現在、自分らしい日常生活を送れている」と感じている人は79.0%

【治療前・治療中の情報取得・提供】

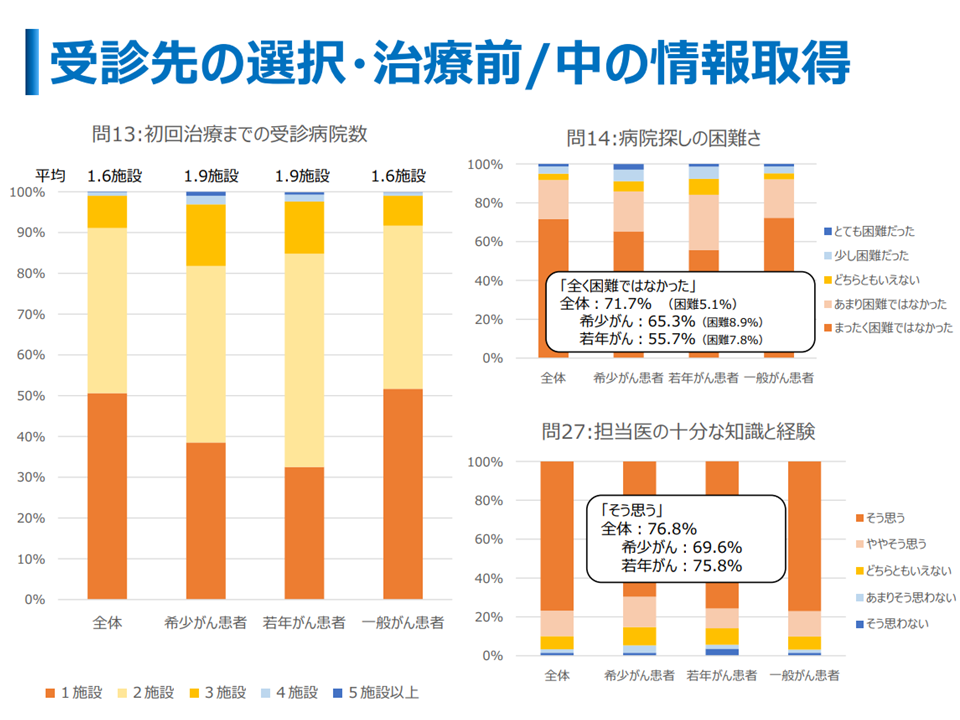

▽がん治療を決めるまでに「病院探しが困難だった」人は5.1%(一般がん患者では4.8%だが、若年がん患者では7.8%、希少がん患者では8.9%と高い、後述参照)

希少がん・若年がん患者では「病院探し」に苦労を感じる者が多い(第3回がん患者調査結果4 250703)

▽「がん治療決定までに治療に関する情報を得られた」人は88.5%

▽ただし、「担当医からセカンドオピニオンについて説明を受けた」人は31.7%にとどまっている(治療開始前にセカンドオピニオン説明を受けた人は27.6%、実際にセカンドオピニオンを受けた人は14.3%)

【妊孕性(生殖機能)】(今回調査は全年齢を対象に調べたが、前回調査と同じ40歳未満に限定したデータを記載)

▽「治療開始前に、医師から妊孕性への影響について何らかの説明を受けた」人は71.5%

▽このうち「妊孕性温存のための具体的な方法を説明された」人は67.5%(40歳未満全体の36.4%)

▽「妊孕性への影響について説明自体がなかったが、妊孕性に関する説明が必要だった」と感じた人は24.0%(40歳未満全体の5.8%)

▽妊孕性温存(卵子・精子保存など)を実施した人は、40歳未満全体の11.9%

【医療者とのコミュニケーション・連携】

▽「がん治療の担当医が相談しやすい」と感じた人は88.4%

▽「がん治療の担当医『以外』で相談しやすいスタッフがいた」と感じた人は58.4%

▽「辛さががあるときにすぐに医療スタッフに相談できる」と回答した人は、身体的な辛さでは65.1%、心のつらさでは47.6%

【相談支援】

▽「病気のことや療養生活について誰かに相談できた」人は60.6%

▽「がん患者の家族の悩みや負担を相談できる支援・サービス・場所が十分にある」と感じる人は44.1%

▽「がん相談支援センターを知っている」人は55.1%(利用者のうち72.4%が役に立つと回答)

▽「ピアサポートを知っている」人は15.4%(同70.4%が役に立つと回答)

した。どちらも実際に利用した人のうち、相談支援センターは 72.4%、ピアサポートは

【就労】

▽診断時に収入のある仕事をしていた人のうち、「がん治療のために休職・休業した」人は53.4%、「退職・廃業した」人は19.4%(退職・廃業した人のうち58.3%が治療開始『前』に退職・廃業していた)

▽「職場でがんと診断されたことを話した」人は89.0%

▽「治療と仕事の両立のために社内制度を利用した」人は70.6%

▽「職場で勤務上の配慮があった」と思う人は74.5%

▽「治療開始『前』に医療スタッフから就労継続についての話があった」人は44.0%

【希少がん患者の特徴】

(治療体制)

▽がん治療を決めるまでに医療機関探しが困難だった人は、一般がん患者では4.8%にとどまるが、希少がん患者では8.9%と多い(上記参照)

▽初診から治療開始までに受診した施設数は、一般がん患者では平均1.6施設だが、希少がん患者では平均1.9施設と多い

▽初診から診断までの期間が「1か月未満」だった人は、一般がん患者で70.6%だが、希少がん患者では61.4%と少ない

▽診断から治療開始までの期間が「1か月未満」だった人は、一般がん患者では57.3%だが、希少がん患者では62.4%(診断後の治療は希少がんの方が迅速に行われている)

▽「担当医が自分(患者)のがんについて十分な知識や経験を持っている」と感じた人は、一般がん患者では90.1%にのぼるが、希少がん患者では85.3%と少なかった

【若年がん患者の特徴】

(治療体制)

▽がん治療を決めるまでに医療機関探しが困難だった人は、一般がん患者では4.8%にとどまるが、若年がん患者では7.8%と多い(上記参照)

▽初診から治療開始までに受診した施設数は、一般がん患者では平均1.6施設だが、若年がん患者では平均1.9施設と多い

▽初診から診断までの期間が「1か月未満」だった人は、一般がん患者で70.6%だが、若年がん患者では63.2%と少ない

▽診断から治療開始までの期間が「1か月未満」だった人は、一般がん患者では57.3%、若年がん患者で55.0%と大きな差はなかった

(相談支援)

▽「病気のことや療養生活について相談できた」人は、一般がん患者で59.8%だが、若年がん患者では81.6%と多い

▽「外見の変化に関する悩みを医療スタッフに相談できた」人は、一般がん患者では25.3%にとどまるが、若年がん患者では40.2%と多い

▽「身体的な辛さがあるときに医療スタッフにすぐに相談できた」人は、一般がん患者では65.1%だが、若年がん患者では56.3%と少ない

▽「心の辛さがあるときに医療スタッフにすぐに相談できた」人は、一般がん患者では47.9%だが、若年がん患者では34.8%と少ない

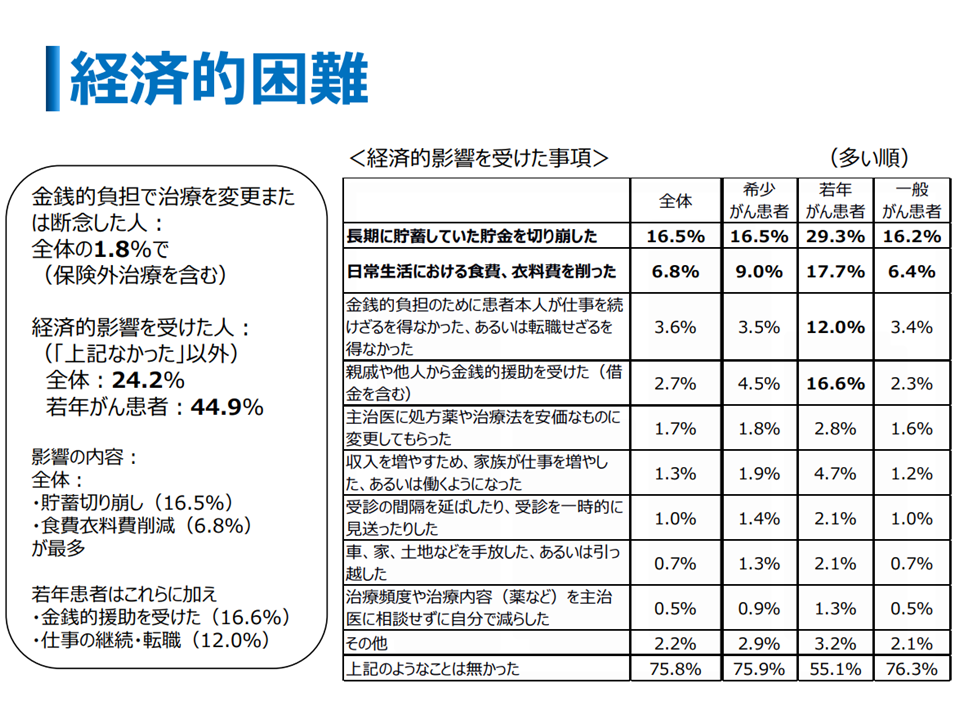

(経済的負担など)

▽「医療を受けるための金銭的負担が原因で生活に影響があった」人は、一般がん患者では23.7%にとどまったが、若年がん患者では44.9%と多い

▽「診断時に就労していた」人は、一般がん患者では42.9%だが、若年がん患者では78.6%と多い

▽診断時に就労していた若年がん患者のうち、「休職・休業した」人は63.6%(一般がん患者は52.6%)、「退職・廃業した」人は18.8%(一般がん患者は19.5%)

若年がん患者では「経済的負担」を感じる者が多い(第3回がん患者調査結果5 250703)

これらの結果からは、▼希少がん・若年がん患者の「診断」体制をより充実する若年がん患者の「相談支援」体制をより充実する妊孕性に関する説明などをより積極的に行う▼セカンドオピニオンについての説明などをより積極的に行う▼がん患者の「家族」の悩みや負担を相談できる支援・サービス・場所を整える▼がん相談支援センター・ピアサポートについて、患者・家族により丁寧に情報提供する▼がん患者が「心の辛さ」をより気軽に説明できる体制を整える—といった点が、今後のがん診療提供体制において重要な検討テーマになると考えられそうです。

国がんでも、▼がん診療全体に対する総合得点の平均は8.2点(10点満点)と比較的高いが、相談支援センターやピアサポートの認知度は十分ではない。コロナ禍(調査は2021年にがんと診断された患者を対象としている)で「病院での対面活動が制限された」影響も考えられるが、がん診療連携拠点病院等の整備指針で「がん患者に診断後1度は相談支援センターに立ち寄ることを求めている」(担当医等が「相談支援センターを訪れてください」と患者・家族に薦めることを要件化している)ため、今後、経時的な変化を見ていく必要がある▼希少がん患者や若年がん患者では、症状があってから初回治療までの受診施設の数が多く、若年がん患者では経済的な負担感を感じている人が多かった—点に注目しています。

こうした結果も踏まえて、現在の「第4期がん対策推進基本計画」の効果・成果・問題点などを検証し、次期「第5期がん対策推進基本計画」や「がん診療連携拠点病院の整備指針(指定基準)見直し」などに繋げていきます(関連記事はこちら)。

【関連記事】

国の「がん対策推進基本計画」受け、都道府県で「がん対策推進計画」の作成が進むが、記載内容等に若干のバラつき―がん対策推進協議会(2)

第4期がん対策推進基本計画の中間評価を2026年度に実施、メリハリをつけ、全体像を把握する―がん対策推進協議会(1)

がん対策の成果・効果を適正に評価するためのロジックモデル、指標確定、がん施策に患者・住民の声も活かすべき—がん対策推進協議会

第4期がん対策の成果・効果を適正に評価するためのロジックモデルを7月目標に完成させ、2026年度に中間評価を—がん対策推進協議会

第4期がん対策推進基本計画案を閣議決定!がん医療の均てん化とともに、希少がんなどでは集約化により「優れたがん医療提供体制」を構築!

第4期がん対策推進基本計画案を取りまとめ!全国民でがんを克服し、誰ひとり取り残さぬ社会の実現目指す!—がん対策推進協議会

第4期がん対策推進基本計画の素案示される!がんと診断されたときからの手厚い緩和ケア提供を目指せ!—がん対策推進協議会

がんと診断されたときから手厚い緩和ケアを提供!ネット情報の中には「不正確で有害ながん情報」も少なくない!—がん対策推進協議会

がん診断時からの緩和ケアに向けた緩和ケア研修会の充実、相談支援センター・ピアサポートの充実など進めよ―がんとの共生検討会

「がん検診への新規検査項目」プロセスを明確化、職域がん検診の精度向上などにむけ法整備を検討すべき—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、長期の追跡管理が可能な市町村では2024年4月から「5年の1度のHPV検査単独法」への切り替え可能—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、「2年毎の細胞診単独法」のほか、体制整った市町村では「5年毎のHPV検査単独法」も可能に—がん検診あり方検討会

がん検診が「適切に実施されているか」を担保するための基準(プロセス指標)を科学的視点に立って改訂—がん検診あり方検討会(4)

市町村による子宮頸がん・乳がん検診の受診率向上に向け、SNS活用・学校や民間事業者との連携等進めよ—がん検診あり方検討会(3)

職域で行われるがん検診、「子宮頸がん・乳がんがオプション」設定で受診のハードルに!早急な改善を!—がん検診あり方検討会(2)

コロナ禍でも「がん検診」実施状況は回復してきているが、「がん登録」「がん手術」等で実施状況の回復に遅れ―がん検診あり方検討会(1)

コロナ禍のがん検診は「住民検診」で落ち込み大、精検含め受診状況の迅速な把握を―がん検診あり方検討会(1)

コロナ感染症で「がん検診の受診控え」→「大腸がん・胃がん手術症例の減少」が顕著―がん対策推進協議会(1)