75歳以上の後期高齢者医療制度は高齢化の進展で悪化、2023年度の積立金は「医療費のわずか0.23か月分」にとどまる―厚労省

2025.8.29.(金)

75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」は、2023年度には504億円の赤字となった。2022年度から団塊世代が後期高齢者となりはじめ、保険給付費(医療費)の増加によって財政状況は悪化した—。

また不測の事態に備える準備金は、前年度から130億円減少し、3369億円になった。保険給付費(医療費)のわずか0.23か月分に過ぎず、さらなる財政の強化が必要である―。

このような状況が、厚生労働省が8月25日に公表した2023年度の「後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)の財政状況等について」から明らかになりました(厚労省のサイトはこちら)。

75歳以上の後期高齢者の増加で、後期高齢者医療制度の財政は悪化

我が国では、すべての国民が何らかの医療保険制度に加入することとなっています【国民皆保険制度】。例えば、大企業の会社員とその家族は主に健康保険組合(健保組合)に、中小企業の会社員とその家族は主に協会けんぽに、公務員とその家族は共済組合に、自営業者や無職者は国民健康保険に加入することになります。

一方、75歳以上の後期高齢者は、現役で企業勤めをしていても、自営業を営んでいても、無職で年金生活であっても、都道府県単位の「後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)」に加入します。2008年の医療保険制度改革において、「現役世代全体で後期高齢者の医療(費)を支えていく必要がある」との考えの下に、こういった仕組みが創設されました。

このように後期高齢者医療制度は、いわば「75歳以上の高齢者のための医療保険制度」と考えることもできます。ただし、高齢者は一般的に「所得水準が低い」一方で、「傷病になりやすく、かつ治療が長期間に及ぶことが多い」(医療費が高い)という特性があることから、「後期高齢者単独での運営」は困難です(仮に単独で運営するとなれば、極めて高額な保険料を設定するか、保険給付範囲を極めて狭くしなければならない)。

このため、後期高齢者医療制度では「若人からの支援」が不可欠となり、その財政構造は▼公費:約5割(国が25%、都道府県と市町村が12.5%ずつ)▼若人の医療保険(健康保険組合や市町村国保)からの支援金:約4割▼高齢者自身の保険料:約1割―となっています。公費・支援金が収入の9割を占めており、厳密には「医療保険制度ではない」点に留意が必要です。

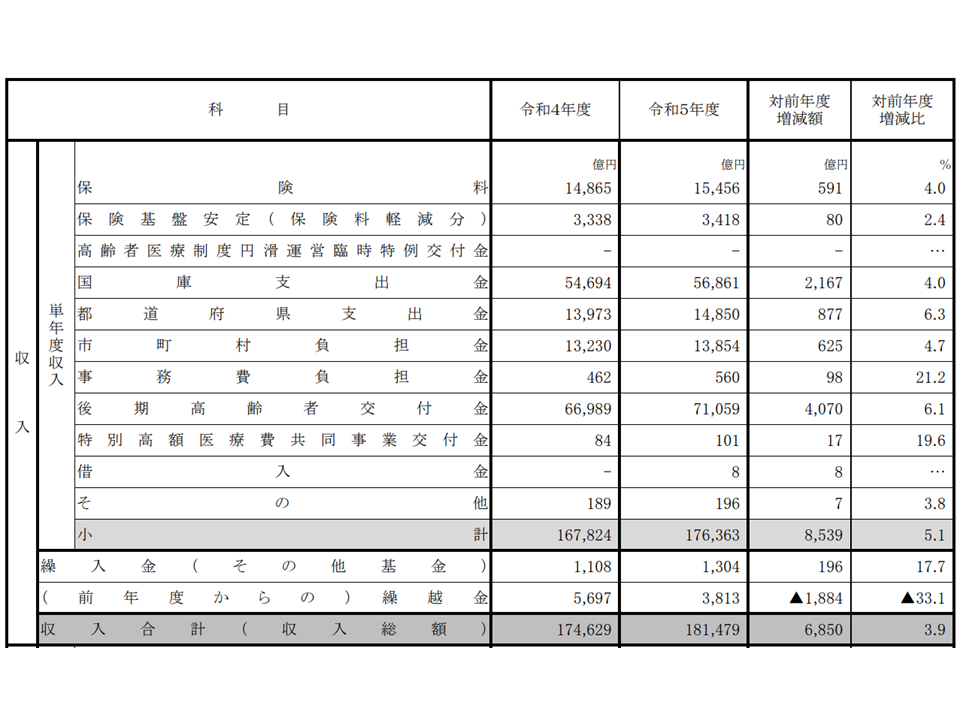

2023年度における後期高齢者医療全体の収入(前年度からの繰越金などを除く単年度収入)は17兆6363億円で、前年度に比べて8539億円・5.1%増となりました。内訳を見ると、▼後期高齢者交付金(若人からの支援金)の増加(前年度から4070億円・6.1%増)▼国庫支出金の増加(同2167億円・4.0%増)—などが目立ちます。

2023年度の後期高齢者医療制度の財政状況1(収入関係)

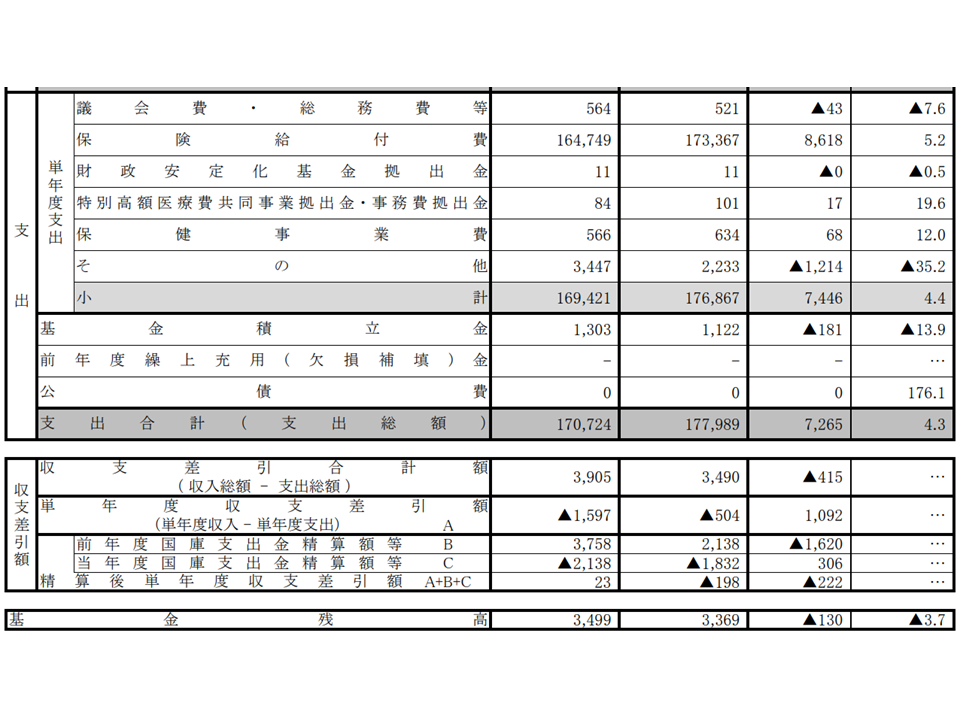

一方、支出(同じく単年度)は17兆6867億円で、前年度に比べて7446億円・4.4%の増加となりました。うち給付費(つまり医療費)は17兆3367億円で、前年度に比べて8618億円・5.2%の増加となっています。

給付費(医療費)の増加は「75歳以上の後期高齢者の増加」による部分が多いと言えます。人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が2022年度から75歳以上の後期高齢者になりはじめ、2025年度には全員が後期高齢者となります。このため、しばらく「給付費(医療費)の増加」が続くものと予想されます。

このため2023年度の収支差は前年度から1092億円改善し「504億円の黒字」となりました。なお、前年度からの繰越金なども含めた単年度収支は「3490億円の黒字」となっています。

2023年度の後期高齢者医療制度の財政状況2(支出関係)

不測の事態に備える積立金は、後期高齢者医療費のわずか0.23か月分

医療保険制度を運営していく上では、突発的な事態に備えておく必要があります。突発的な事態としては、例えば、▼先のコロナ感染症のような新興・再興感染症が蔓延(パンデミック)し、医療ニーズが急増する▼天災(大地震など)によって保険料(収入)が十分に確保できなくなるにもかかわらず、医療ニーズが増加する—ケースなどが代表的です。

こうした事態が生じた際に、医療機関に対して「医療費が急増して支払いきれませんので、我慢してください」と依頼することはできません。医療従事者の給与を支払うためには、医療機関が相応の収益を確保できなければならないためです。

そこで国は、医療保険者に対して「一定の期間、仮に収入が確保できなくなるなどの事態が生じても保険制度を持続できる(つまり医療費の支払いを行える)ように、積立金を保有せよ」と求めています。後期高齢者医療制度も同様で、2023年度の積立金は3369億円となり、前年度から130億円・3.7%増加しています。

2023年度の保険給付費(医療費)は17兆3367億円で、1か月あたりに単純計算する(12で除す)と「1兆4447億円」強となります。すると、3369億円の積立金では「0.23か月分」しか賄うことができません。財政基盤の強固に向けた努力が必要です。

2025年度にはすべての団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる

ところで後期高齢者医療制度を巡っては、健康保険組合など若人(現役世代)の加入する医療保険者から「支援金負担が重過ぎる」との指摘があります。

2023年度の健康保険組合全体の決算を見ると、後期高齢者(75歳以上、若人の医療保険全体で支援する)と前期高齢者(70-74歳、若人の医療保険に加入しており、前期高齢者の多い国民健康保険等へ、前期高齢者の少ない健保組合から財政支援を行う)に対する拠出金の合計が義務的経費に占める割合は、▼40%未満が337組合・24.4%(前年度に比べて1.8ポイント減少)▼40-50%が836組合・60.6%(同1.3ポイント減)▼50%以上が207組合・15.0%(同0.4ポイント増)—となっています。「75歳以上後期高齢者の増加→若人の支援金負担の増加」につながっていることが分かります。

こうした状況から、「75歳以上の後期高齢者の医療をどのように支えていくか」が依然として重要課題であることがわかります。2021年の改正健保法では「一定以上の所得がある75歳以上の後期高齢者では、医療機関の窓口負担を2割に引き上げる」こととなりました(施行は2022年10月から施行)。この制度改革の効果を見ると「後期高齢者の医療機関受診控えが一定程度生じたが、想定の範囲内である」ことが分かっています(関連記事はこちら)。

上述のように、2025年度には全員が75歳以上に到達します。このため「後期高齢者数の増加→現役世代負担の増加」がさらに進むことも予想され、「医療保険制度の持続可能性をどう考えていくか」が今後も重要な検討テーマとなります。

【関連記事】

市町村国保、2023年度には1288億円の赤字決算、積立金は1兆3375億円(保険給付の1.9か月分)にとどまる―厚労省