患者と医師の間で「最期の療養場所」の話し合いがあった割合、がんで52.9%、脳血管疾患で22.9%にとどまる—国がん

2025.7.14.(月)

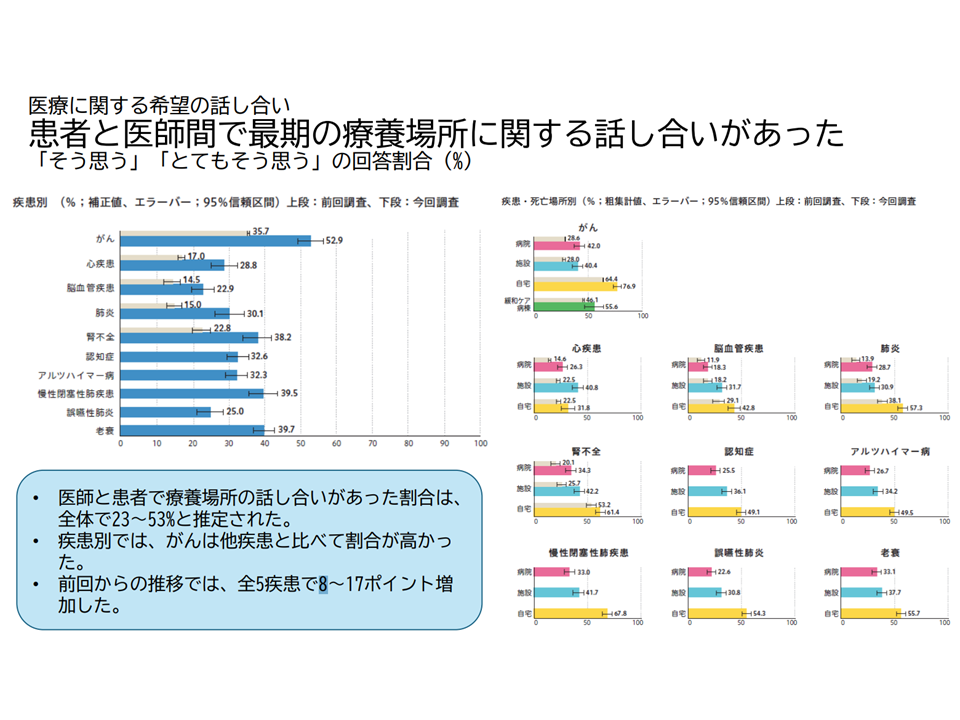

2021年にがんなど主要10疾患で死亡した患者の「遺族」を対象に、「患者と医師の間で最期の療養場所の話し合いがあった」かどうかを調べると、がんでは52.9%、脳血管疾患では22.9%にとどまった(ただし2019年の前回調査に比べて増加している)—。

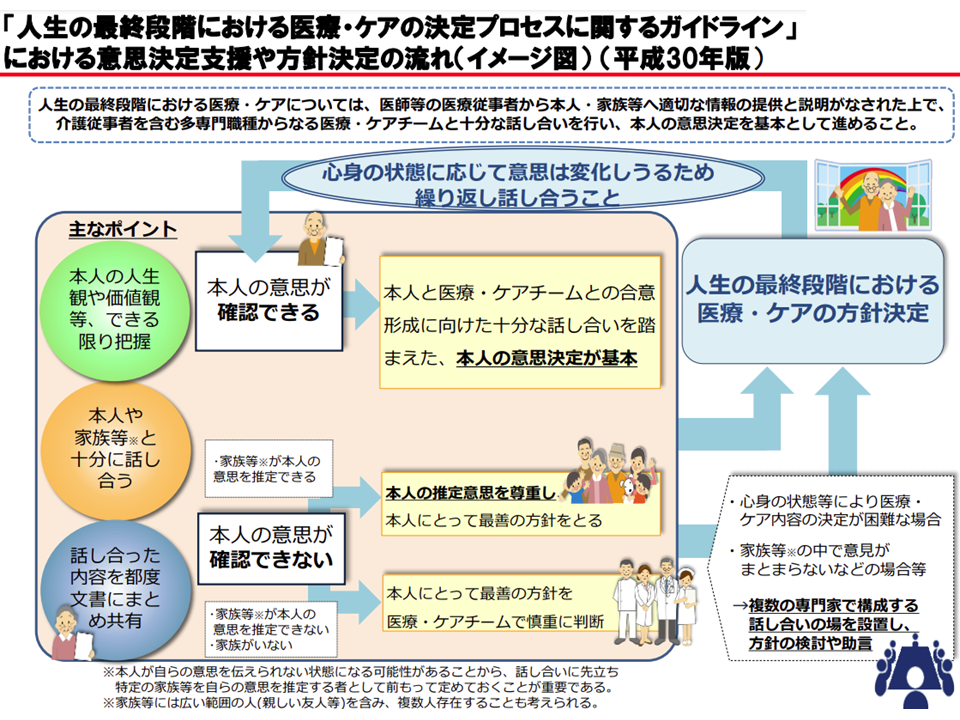

また、「医療者が『患者の辛い症状に速やかに対応していた』」と考える遺族は、64.6%(誤嚥性肺炎)から80.7%(老衰)と比較的高い割合を示したものの、「がん」では、前回(2019年)調査に比べて3.1ポイント低下してしまった—。

国立がん研究センターが7月3日に公表した、2023年度の「人生の最終段階の医療および療養生活の質に関する調査」結果から、こうした状況が明らかになりました(国がんのサイトはこちらとこちら(結果概要)とこちら(結果全体))。「患者の視点」の調査結果とともに、「医療側の視点」の調査にも関心が高まります。

「人生の最終段階の医療」について、患者・家族・医療者で繰り返し話し合うことが重要

人生の最終段階において「どのような医療を受けたいか、逆に受けたくないか」を、家族や友人、さらに医療・介護専門職と「繰り返し」話し合い、できればそれを文書にしておく—。

こうしたACP(Advanced Care Planning、我が国では「人生会議」)の取り組みが各所で進められています(関連記事はこちら)。

例えば、「自分は無理な延命処置をしてほしくない」と患者自身が望んでいても、疾病等が進行して意識不明やコミュニケーションが困難な状態に陥った際、そうした患者の希望を医療者等が把握できなければ、懸命な蘇生措置などが行われることになります。これは患者にも医療者等にも不幸なことです。そこでACP(人生会議)を普及し、「自分がどのような医療・介護を受けたいか、逆に受けたくないか」を明確にしておくことが重視されているのです。

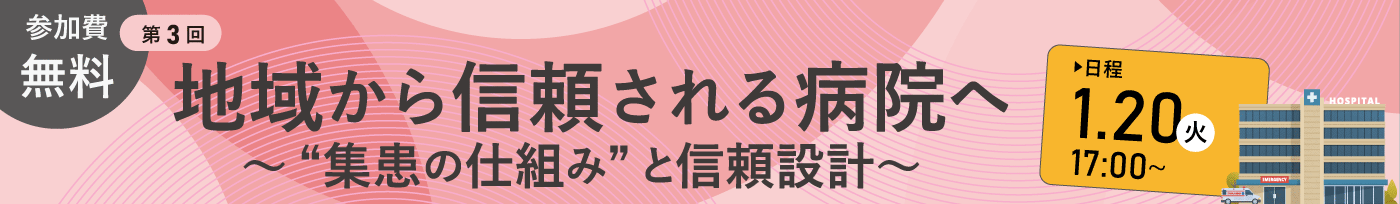

ACPガイドラインによる意思決定支援の流れイメージが(医療介護意見交換会(2)1 230518)

また長期療養、緩和ケアが必要な患者に対し「生活の質」を高めていくことも、医療提供において極めて重要となることは述べるまでもありません。

こうした中で国がんでは、がんにとどまらず、主要10疾患(がん、心疾患、脳血管疾患、肺炎、腎不全、血管性等の認知症、アルツハイマー病、慢性閉塞性肺疾患、誤嚥性肺炎、老衰)により2021年に死亡した患者の「遺族」を対象(有効回答数は1万890名)に、「人生の最終段階で受けた医療」や「療養生活」の実態を把握する全国調査を実施し、その結果をまとめました(2018-19年に行われた前回調査の状況はこちら(国がんサイト))。

国がんでは、次のように主な調査結果を示しています。

【概観】

▽人生の最終段階における医療や療養生活の質について、前回(2019年)調査に比べて「医師との療養場所の話し合い」や「望んだ場所で過ごせた」の割合が増加した

▽「がん患者における苦痛の緩和」では、依然として回答割合が低い水準にとどまっている

【死亡場所で受けたケアの質】

▽「医療者が『患者の辛い症状に速やかに対応していた』」と考える遺族は、64.6%(誤嚥性肺炎)から80.7%(老衰)と比較的高い割合を示した。

↓

▽ただし、前回(2019年)調査と比べて、▼がん(3.1ポイント低下)▼心疾患(2.6ポイント減)▼脳血管疾患(1.6ポイント減)—と「速やかに対応してくれた」と感じる遺族が減少している疾患もある

医療者による「辛い症状」への速やかな対応状況

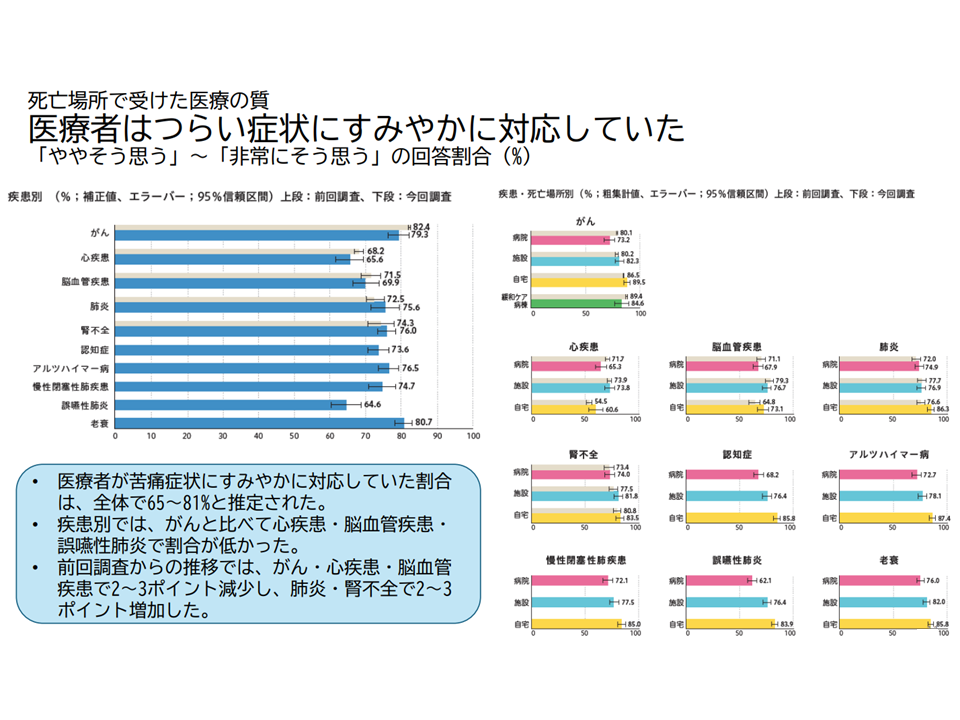

▽「死亡場所での医療」に対する満足度は65.3%(誤嚥性肺炎)~80.6%(老衰)と比較的高い割合を示した

↓

▽前回(2019年)調査と比べて、▼がん(2.9ポイント上昇)▼肺炎(2.4ポイント上昇)▼腎不全(4.5ポイント上昇)—と「満足度」が上がった疾患がある

死亡場所で受けた医療への満足度

【「医療に関する希望」の話し合い】

▽「患者と医師の間で最期の療養場所について話し合いがあった」割合は、22.9%(脳血管疾患)から52.9%(がん)にどとまった

↓

▽ただし、前回(2019年)調査と比べて増加が目立つ(脳血管疾患:8.4ポイント上昇、がん:17.2ポイント上昇)

患者-医師間の「最期の療養場所」に関する話し合いの状況

【新型コロナウイルス感染症の看取りへの影響】

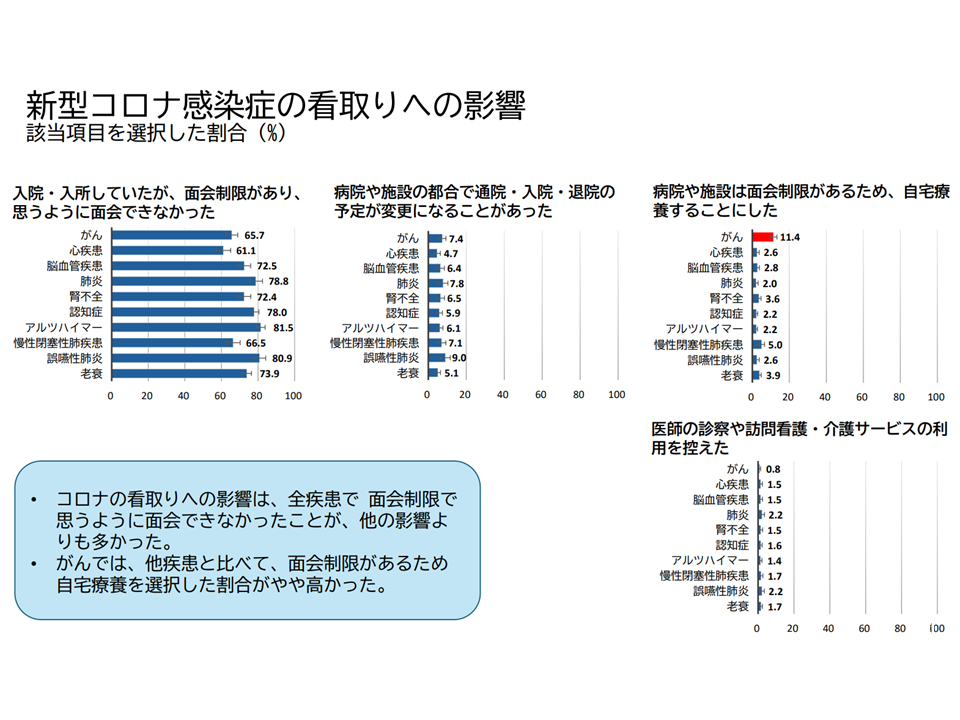

▽入院・入所していたため面会制限があり「思うように面会ができなかった」遺族が、61.1%(心疾患)から81.5%(アルツハイマー病)と高い割合を示した。

↓

▽とくに、がんでは「面会制限を避けるために自宅療養を選択した割合」が11%あり、他の疾患(最も低い肺炎で2.0%、最も高い慢性閉塞性肺疾患(COPD)で5.0%にとどまる)

コロナ感染症の「看取り」への影響

【死亡前1か月間の療養生活の質】

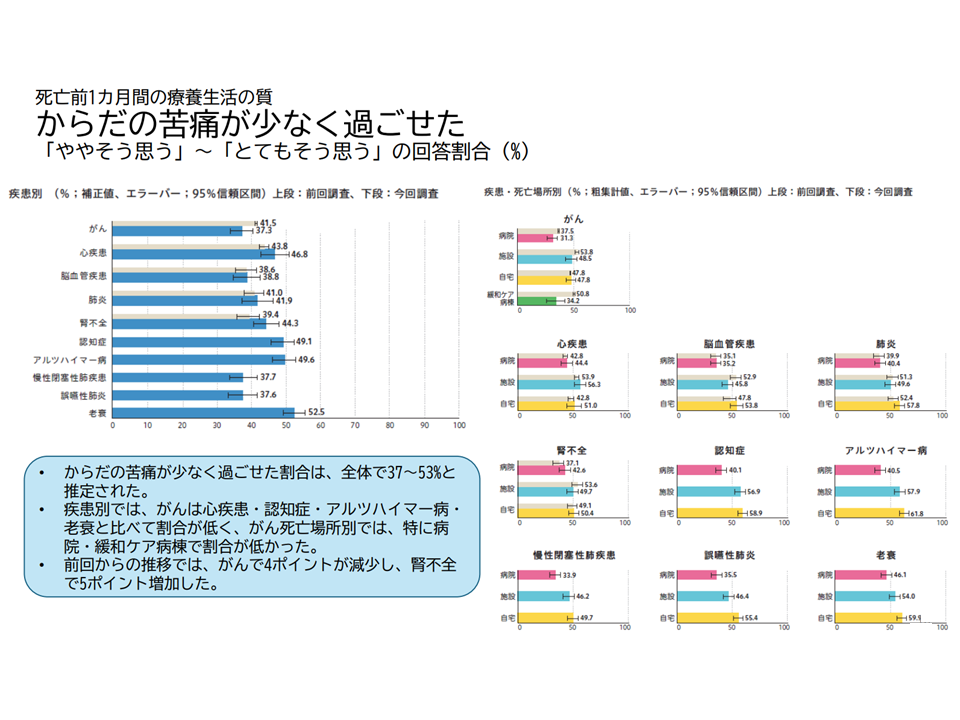

▽「身体の苦痛が少なかった」と評価された割合は、37.3%(がん)から52.5%(老衰)であった

↓

▽がんでは前回(2019年)調査から4.2ポイント低下してしまった

死亡前1か月間、「身体的苦痛」なく過ごせた割合

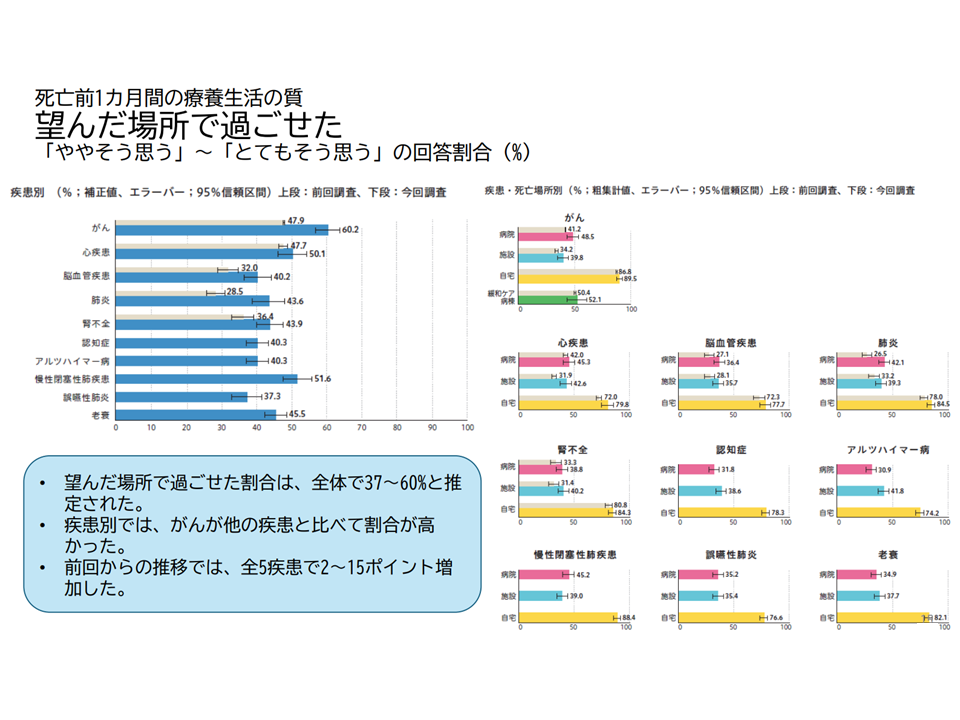

▽「望んだ場所で過ごせた」割合は、37.3%(誤嚥性肺炎)から60.2%(がん)であった

↓

▽前回(2019年)調査に比べて、▼肺炎(15.1ポイント上昇)▼がん(12.3ポイント上昇)▼脳血管疾患(8.2ポイント上昇)▼腎疾患(7.5ポイント上昇)▼心疾患(2.4ポイント上昇)—という具合に、「臨んだ場所での療養」が進んでいる

死亡前1か月間、「臨んだ場所」で過ごせた割合

コロナ感染症の影響もあり、前回(2019年)調査との厳密な比較はできないものの、▼がん・肺炎・腎不全において「医療に対する満足度」が向上している▼「最期の療養場所についての話し合い」「望んだ場所での療養」が進んでいる▼とりわけ「がん」で、身体的苦痛が減少している—点は注目できます。国がんでは「在宅療養の選択肢が拡大した」ことが、これらの背景にあるのではないかと睨んでいます。

他方、「医療者が患者の辛い症状にすみやかに対応していた」と感じる遺族が、がん・心疾患・脳血管疾患で前回(2019年)調査と比べて減少した点が別の意味で気になります。今後の状況を注視する必要があるでしょう。

国がんでは今後、調査の継続実施に加えて「人生の最期の過ごし方に関する話し合いの実態把握」「レセプト等の他データと連結した多面的な分析」を進め、人生の最終段階における医療の質向上と政策立案への活用を図っていく考えです。

【関連記事】

若年発症肺腺がんの一部ではBRCA2遺伝子やTP53遺伝子の遺伝的要因(遺伝子異常)が関与—国がん他

がん医療への患者満足度は比較的高いが「がん相談支援センター」等の認知度低い、希少がん・若年がん患者支援の充実が必要—国がん

国の「がん対策推進基本計画」受け、都道府県で「がん対策推進計画」の作成が進むが、記載内容等に若干のバラつき―がん対策推進協議会(2)

第4期がん対策推進基本計画の中間評価を2026年度に実施、メリハリをつけ、全体像を把握する―がん対策推進協議会(1)

がん対策の成果・効果を適正に評価するためのロジックモデル、指標確定、がん施策に患者・住民の声も活かすべき—がん対策推進協議会

第4期がん対策の成果・効果を適正に評価するためのロジックモデルを7月目標に完成させ、2026年度に中間評価を—がん対策推進協議会

第4期がん対策推進基本計画案を閣議決定!がん医療の均てん化とともに、希少がんなどでは集約化により「優れたがん医療提供体制」を構築!

第4期がん対策推進基本計画案を取りまとめ!全国民でがんを克服し、誰ひとり取り残さぬ社会の実現目指す!—がん対策推進協議会

第4期がん対策推進基本計画の素案示される!がんと診断されたときからの手厚い緩和ケア提供を目指せ!—がん対策推進協議会

がんと診断されたときから手厚い緩和ケアを提供!ネット情報の中には「不正確で有害ながん情報」も少なくない!—がん対策推進協議会

がん診断時からの緩和ケアに向けた緩和ケア研修会の充実、相談支援センター・ピアサポートの充実など進めよ―がんとの共生検討会

「がん検診への新規検査項目」プロセスを明確化、職域がん検診の精度向上などにむけ法整備を検討すべき—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、長期の追跡管理が可能な市町村では2024年4月から「5年の1度のHPV検査単独法」への切り替え可能—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、「2年毎の細胞診単独法」のほか、体制整った市町村では「5年毎のHPV検査単独法」も可能に—がん検診あり方検討会

がん検診が「適切に実施されているか」を担保するための基準(プロセス指標)を科学的視点に立って改訂—がん検診あり方検討会(4)

市町村による子宮頸がん・乳がん検診の受診率向上に向け、SNS活用・学校や民間事業者との連携等進めよ—がん検診あり方検討会(3)

職域で行われるがん検診、「子宮頸がん・乳がんがオプション」設定で受診のハードルに!早急な改善を!—がん検診あり方検討会(2)

コロナ禍でも「がん検診」実施状況は回復してきているが、「がん登録」「がん手術」等で実施状況の回復に遅れ―がん検診あり方検討会(1)

コロナ禍のがん検診は「住民検診」で落ち込み大、精検含め受診状況の迅速な把握を―がん検診あり方検討会(1)

コロナ感染症で「がん検診の受診控え」→「大腸がん・胃がん手術症例の減少」が顕著―がん対策推進協議会(1)