2026年度目途に「標準的な出産費用の自己負担」を無償化、産科医療機関等の経営実態等にも配慮を—出産関連検討会

2025.5.15.(木)

2026年度を目途に「標準的な出産費用の自己負担無償化」を実現せよ—。

その際、地域の産科医療提供体制が崩壊しては本末転倒であり、「産科医療機関等の経営実態」などにも十分配慮する必要がある—。

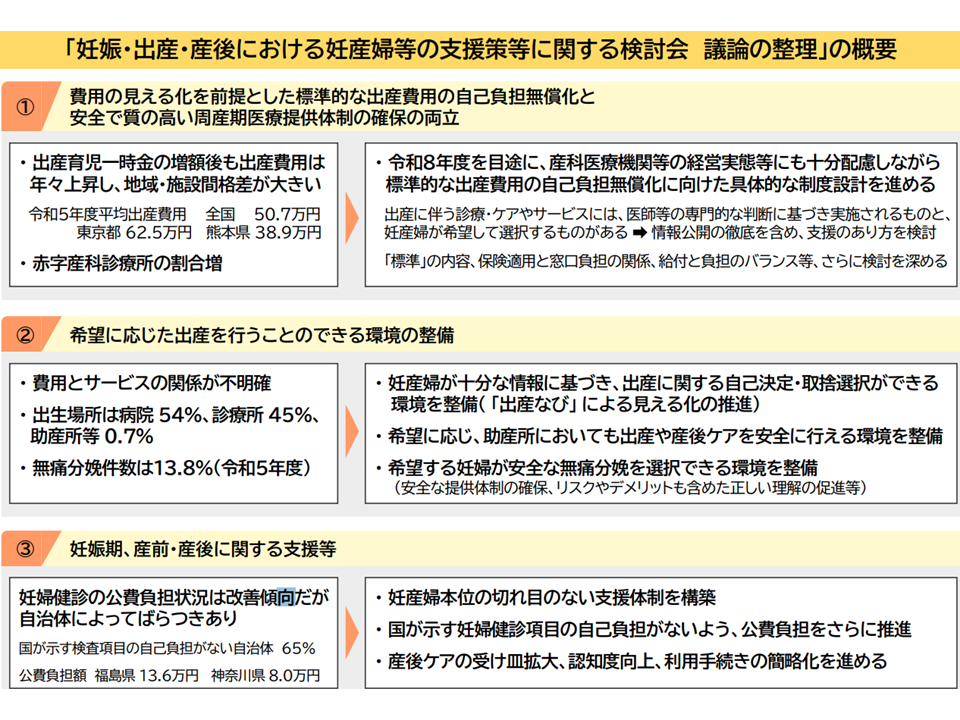

5月14日に開催された「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」(以下、出産関連検討会)で、こうした議論の整理が概ね了承されました。今後、社会保障審議会・医療保険部会や中央社会保険医療協議会などで具体的な制度設計に入ります。

出産関連検討会の議論の整理1(全体像)

出産関連検討会の議論の整理2(出産費用の自己負担無償化と地域周産期医療提供体制の確保)

出産関連検討会の議論の整理3(希望に応じた出産を行える環境整備)

出産関連検討会の議論の整理4(妊娠期、産前・産後の支援)

出産に関する診療等、「コア部分」と「オプション部分」の切り分けが重要

Gem Medで報じている通り、我が国では少子化が進行しており、2023年には、1人の女性が生涯出産する子の数に相当する合計特殊出生率が全国で1.20、東京都では0.99にまで落ち込むという衝撃的なデータが示されました(関連記事はこちらとこちら)。

そこで、政府は2023年12月に「子ども未来戦略」を取りまとめ、「出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める」方針を打ち出しました。

この方針に沿って出産関連検討会で▼周産期医療提供体制の確保▼出産に係る妊婦の経済的負担の軽減▼希望に応じた出産を行うための環境整備—などの検討を重ね、5月14日の会合で「議論の整理」を行うに至りました。

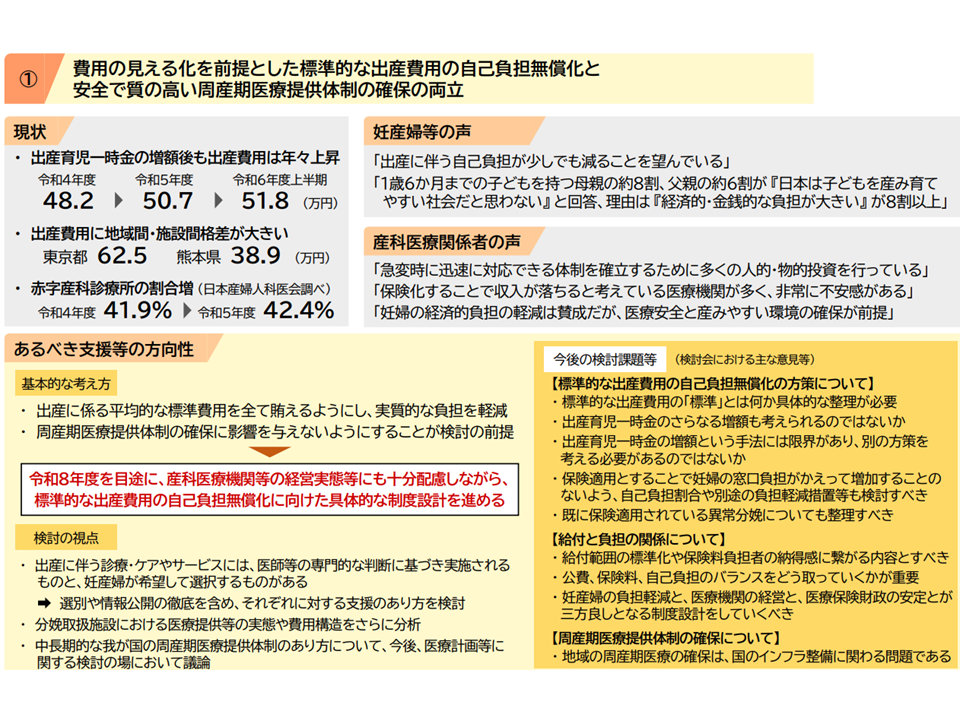

まず、「出産に係る妊婦の経済的負担の軽減」に関しては、同時に「周産期医療提供体制の確保」を図る必要があることを繰り返し確認したうえで、次のような考え方を示しました。

▽2026年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら「標準的な出産費用の自己負担無償化」に向けた具体的な制度設計を進める

▽出産に伴う診療・ケアやサービスには、「医師等の判断に基づき実施されるもの」(言わば、必要不可欠なコア部分)と、「妊産婦が希望し選択するもの」(言わばオプション部分)があると考えられ、その選別と情報公開の徹底を含め、それぞれに対する支援のあり方を検討する

両者を勘案すると、(1)出産に伴う診療・ケアやサービスの実態を踏まえて、「標準的な診療等」を明確化する→(2)「標準的な診療等」について、患者の自己負担をゼロとする仕組みを新たに設ける→(3)「標準的な診療等」の報酬を、産科医療機関の経営を維持できる水準に設定する—という流れが考えられそうです。

このうち(1)については、「分娩を取り扱う医療機関等の費用構造の把握のための研究」が進んでおり、関係学会・医会といった専門家の見解、妊産婦サイドの意向なども踏まえて「標準的な診療等」を明確化していくことになるでしょう。

また(2)の「自己負担をゼロとする仕組み」の具体化は、主に医療保険部会で検討することになります。例えば「標準的な診療等を医療保険の現物給付(療養の給付など)に組み入れ、通常1-3割の自己負担部分を公費で補填する」ことなどが思いつきますが、傷病ではない「正常分娩」を、どういった理屈で「療養の給付」に組み込むのかなど、検討すべき論点は多方面にわたる可能性があります(例えば「インフルエンザの予防接種」も傷病治療のために打つわけでないので、「療養の給付」に含まれず、被接種者の自己負担であることを考えると、突き詰めていけば「出産費用」と同様に「インフルエンザの予防接種」も療養の給付に組み入れないのはなぜか?といった議論にもつながりかねない)。

また、「患者の自己負担をゼロ」とする点については、かつて「老人医療費無償化(ゼロ)」の時代に不要な受診を招いてしまったという経緯もあり、「ほんとうに自己負担ゼロで良いのか」という議論が行われる可能性もあります。もっとも▼老人医療費と出産費用では性質が大きく異なり、「不要な受診」などは生じる余地がないと考えられる▼出産関連検討会に、医療保険者代表の構成員も出席し、「出産費用の自己負担ゼロ」に賛成している—ことも勘案して議論していく必要があるでしょう。上述のように「早ければ2026年度から自己負担無償化」が実現すると期待されます。

他方(3)に関して、産科医療機関サイドには「例えば出産費用を保険適用し診療報酬を設定する場合、その点数が低ければ経営が成り立たなくなってしまう」という不安があります。一方、診療報酬点数を高くすれば、その分、医療保険の財政は厳しくなり、現役世代を中心とした国民の保険料等負担が重くなり、両者のバランスを考慮して議論を進めていく必要があります。

出産関連検討会では、▼医療保険制度の担い手である現役世代の負担にも配慮した議論が必要である。出産費用・内容の見える化、標準的なサービスの明確化が極めて重要となる(佐野雅宏構成員:健康保険組合連合会会長代理)▼出産にかかる診療の質向上、標準化のためにも「保険適用」(現物給付化)が必要で、標準的なサービスの明確化を進めることが重要である(松野奈津子構成員:日本労働組合総連合会生活福祉局次長)▼「標準部分」と「オプション部分」との切り分けで現場が混乱しないように留意する必要がある。また既に保険適用(現物給付化)されている異常分娩(帝王切開など)についても無償化するのかなどの議論も進める必要がある。また地域の医療機関経営を維持するために「別財源による支援」の検討も行ってほしい(濵口欣也構成員:日本医師会常任理事)▼産科医療機関の多くが「出産費用の保険適用(現物給付化)で経営が維持できなくなるのではないか」との不安を抱えている。少なくとも、現存する産科医療機関が「産科対応を続けよう」と思うような報酬水準が必要である(家保英隆構成員:全国衛生部長会会長/高知県理事(保健医療担当))▼産科クリニックが分娩をやめれば、高次病院の負担が過重になる。そうした事態が生じないような仕組み・報酬水準とすべき(亀井良政構成員:日本産科婦人科学会常務理事)▼我が国の優れた周産期医療提供体制は1次・2次・3次医療機関の機能分担・連携によって成り立っている。この構造が崩れないような仕組み・報酬水準とすべき。保険財源以外の財源による医療機関経営支援も考えるべき(石渡勇参考人:日本産婦人科医会会長)▼出産関連検討会の議論が医療計画や新たな地域医療構想へ波及し、地域の医療提供体制の在り方を考えるきっかけとすべき(田倉智之構成員:日本大学医学部主任教授)—などといった意見が出されています。

大まかに言えば「医療機関サイドは高い報酬設定」を「医療保険者サイドは低めの報酬設定」を想定していると考えられ、今後の医療保険部会・中医協でも難しい議論になりそうです。

ただし、今村知明構成員(奈良県立医科大学教授)ら学識者からは「目指すべきところは『出産件数の増加』であり、そこを忘れないように議論すべきである」とコメントしており、財源確保においても「出産件数の増加」という大きな目標の達成に向けた検討が求められるという点に留意が必要です。

また、出産関連検討会では、次のような考え方も提言しています。産前から産後に至るサービスを総合的に充実していくことを目指すものです。

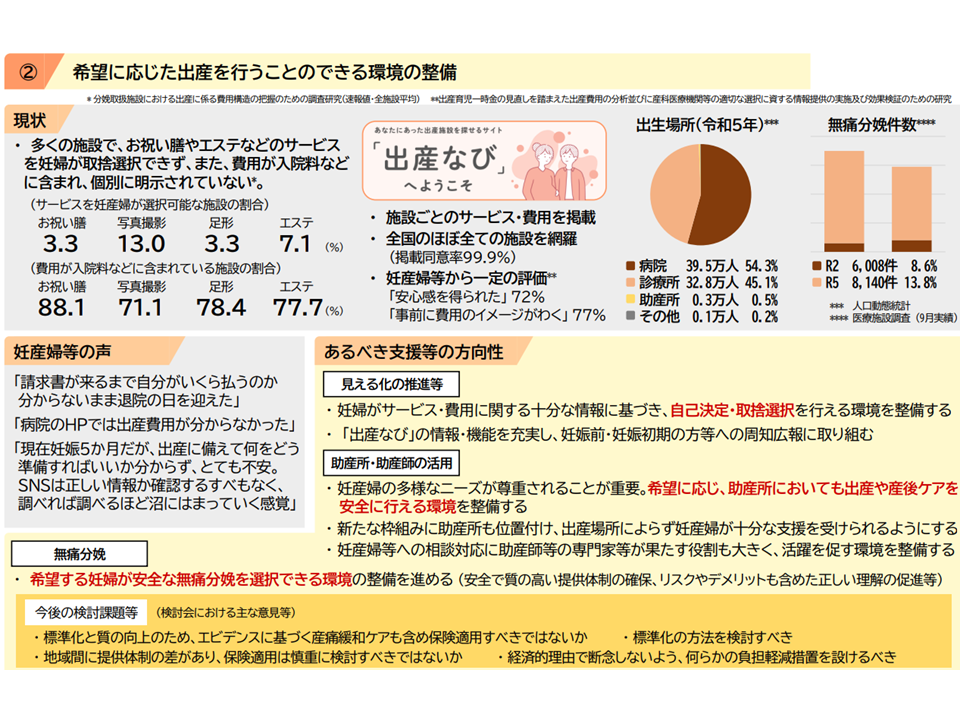

【出産費用の見える化の推進等】

▽妊産婦が出産にかかるサービスや費用に関する十分な情報に基づいて「出産に関する自己決定を行える環境」を整備する必要があり、▼出産に関するサービスと費用の情報のさらなる見える化の推進▼「出産なび」の掲載情報や機能面の早期の充実と周知広報—を進めるべきである

【助産所・助産師の活用】

▽新たな枠組み(出産費用の無償化)の中に「助産所」も位置付け、妊産婦がどのような出産場所を選択したとしても十分な公的支援が受けられ、選択の幅が狭められることのないようにすべきである

【無痛分娩】

▽希望する妊婦が安全な無痛分娩を選択できる環境の整備(麻酔医の確保、安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩提供体制確保)を進めるとともに、無痛分娩のリスクやデメリットを十分に考慮した上で妊婦が選択を行えるよう、正しい理解を広める必要がある

【妊娠期から産後までを通じた切れ目のない支援の充実】

▽妊娠期から出産・子育てまで一貫して「妊産婦を孤立させず、妊産婦本位での切れ目のない支援体制」を構築する必要があり、その一環として「妊産婦の身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援」(2025年4月から制度化された妊婦等包括相談支援事業と妊婦のための支援給付)を進めていくべきである

【妊婦健診に係る経済的負担の軽減】

▽必要な妊婦健診について妊婦の自己負担が発生しないよう、各自治体に公費助成の一層の充実を働きかけるとともに、健診施設ごとの検査内容・費用を明示と、当該情報の「出産なび」への掲載などを進めるべき

【産後ケア事業等の推進】

▽「受け皿の拡大」、「出産ナビの活用を含めた情報提供」、「利用手続きの簡略化」を進めるべき

これらの考え方に対し構成員からは、▼「無痛分娩」「エビデンスに基づく産痛ケア」についても、「保険適用、自己負担ゼロ」を実現すべき(松野構成員)▼無痛分娩のニーズは高い。「保険適用などは時期尚早」との声もあるが、質向上・標準化を進めていく必要がある。また健診や産後ケアの地域差解消に向けて国の支援が重要となる(濵口構成員)▼助産師の全人的ケアが今後ますます重要になり、院内助産や助産師外来の普及などにも努めるべき。また「産科混合病棟の課題」解決も同時に進めるべき(井本寛子構成員:日本看護協会常任理事)▼産科対応の1次医療機関として助産所を位置づけ、活用すべきである(中根直子構成員:日本助産師会会長)▼妊婦健診の自己負担は小さくない。標準的内容とオプション健診との切り分けを、妊婦サイドにも分かりやすく明確化し、標準的内容はすべて公費でカバーするなどの支援を行ってほしい(新居日南恵構成員:manma理事)—などの補足意見が出ています。今後の施策検討・運用において重視されることでしょう。

今後、社会保障審議会・医療保険部会で「制度設計」論議を行い、保険適用(現物給付化)の方向が固められた場合には中央社会保険医療協議会で「報酬設定」論議が行われることになります。

【関連記事】

出産に係る基礎データを収集・解析、「お祝い膳」などの付帯サービスを多くの施設が「入院料込み」で実施—出産関連検討会(2)

医学的な観点で「標準的な出産に係るケア・サービス」の保険適用を検討するが、「少子化対策」の視点も必要不可欠—出産関連検討会(1)

「出産費用の保険適用」で「妊婦の経済負担軽減」と「地域の周産期医療提供体制確保」とをどう両立していくべきか—出産関連検討会

「出産費用の保険適用」によって「地域の周産期医療提供体制が崩壊」してはならない点を確認、出産ナビを順次、拡充・改善—出産関連検討会

「出産費用の保険適用」と「地域の周産期医療提供体制確保」とをセットで議論すべきか、別個に議論すべきか—出産関連検討会

出産費用の保険適用には賛否両論、「出産育児一時金の引き上げを待って、医療機関が出産費用引き上げる」との印象拭えず—出産関連検討会

「出産費用の保険適用」では保険料上昇への「納得感」醸成が必須、地域の産科医療提供体制の後退は許されない—出産関連検討会

妊婦は「出産費用の軽減」とともに、「出産費用内訳の見える化」「丁寧な情報提供」などに期待—出産関連検討会

「正常分娩を保険適用」により産科医療機関が減少し、妊産婦が「身近な場所でお産できる」環境が悪化しないか?—出産関連検討会

「正常分娩を保険適用すべきか」との議論スタート、「産科医療機関の維持確保」や「保険適用の効果」などが重要論点に—出産関連検討会

高齢者にも「出産育児一時金」への応分負担求める!「全国医療機関の出産費用・室料差額」を公表し妊婦の選択支援—社保審・医療保険部会

「マイナンバーカードによる医療機関受診」促進策を更に進めよ、正常分娩の保険適用も見据えた検討会設置—社保審・医療保険部会