医療事故調査制度、「第三者機関から医療事故として報告すべき」と推奨されても、それに従う医療機関は7割未満止まり—医療安全検討会

2025.8.14.(木)

医療事故(死亡・死産事例)を報告し、再発防止につなげる「医療事故調査制度」が稼働しているが、▼医療機関等によって報告すべき事故がどうかの判断が異なる▼第三者機関から「医療事故として報告すべき」と推奨されても、それに従って報告を行う医療機関等は7割未満にとどまっている▼医療事故か否かの判断を支援する外部団体支援も行われているが、その取り組みにはバラつきもある—などの問題が浮上している—。

こうした点を改善し、医療事故調査制度をより良い仕組みへと発展させていく必要がある—。

8月8日に開催された「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」(以下、医療安全検討会)で、こうした議論が行われました。今秋(2025年秋)の意見とりまとめに向けて、さらに議論を深めていきます。

医療事故として第三者機関に報告するか否かの判断、医療機関等で相当のバラつき

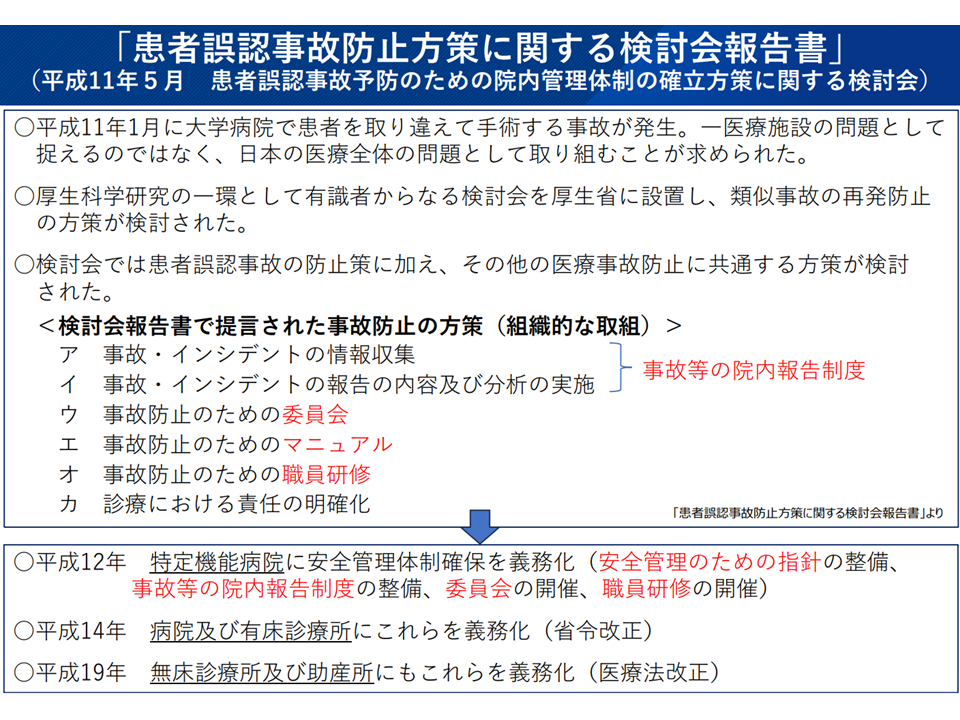

我が国では、過去の「重大な医療事故」(患者取り違えなど)を教訓に「医療安全対策」を順次強化してきています。

まず院内の「医療安全対策」に関しては、▼安全管理のための指針整備▼医療事故等に関する院内報告制度の整備▼医療安全にかかる委員会の開催▼職員研修の開催—といった体制を整備する義務を順次拡大しており、診療報酬による後押し(医療安全対策加算、医療安全対策地域連携加算など)も行われてきています。

我が国医療安全対策について(医療安全検討会1 250627)

また、発生してしまった医療事故やヒヤリ・ハット事例(事故には至らなかったものの、事故になりかけヒヤリとした、ハッとした事例)を第三者機関に報告し、そこで集積・分析し「再発防止」につなげる仕組みも整備され、その代表と言える▼日本医療機能評価機構の実施する「医療事故情報収集等事業」▼日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)が中心となる「医療事故調査制度」—も動いています。

医療安全検討会では、こうした医療安全の取り組みを更に充実・推進するために設置され、8月8日の会合では主に「医療事故調査制度」を議題としました。

「医療事故調査制度」は、すべての医療機関等(病院、診療所、助産所)に対し、「院長などの管理者が予期しなかった、医療に起因(疑いを含む)する死亡・死産」のすべての事例を医療事故調査・支援センター(以下、センター)に報告する義務を課す仕組みで、2015年10月から稼働しています。センターでは、報告内容をもとに事故の原因・背景を調査・分析して「再発防止策」を構築。それを医療現場に広く共有することで医療安全の確保・向上を狙う仕組みです。

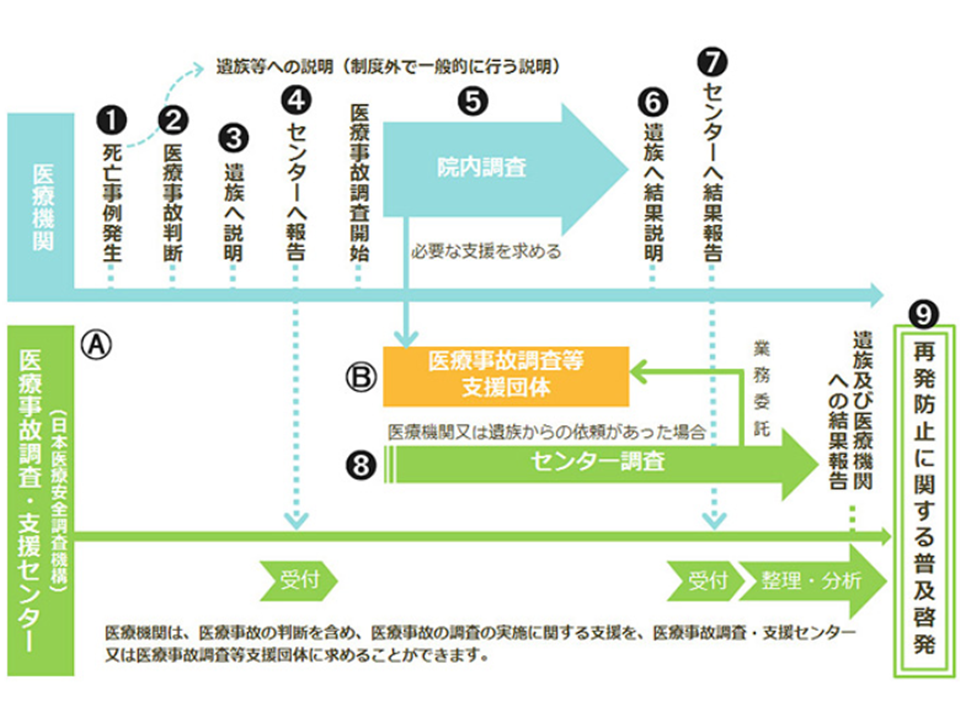

医療事故調査制度は、次のような流れで進められています。

▽医療事故が発生した場合、医療機関等の管理者(院長など)は、速やかにセンターへ事故発生を報告する

↓

▽事故が発生した医療機関等が「自ら」事故原因を調査【院内調査】し、調査結果をセンターに報告する

↓

▽当該医療機関等は、調査結果に基づいて事故の内容や原因を遺族に説明する(調査結果報告書の提示までは義務付けられていない)

↓

▽センターで事故事例を集積、分析し具体的な再発防止策などを構築し、公表する

医療事故調査制度の概要

センターでは、これまでに次の20本の再発防止策と3本の警鐘レポートを発出しています。

【再発防止策】

(1)中心静脈穿刺合併症に係る死亡の分析―第1報―

(2)急性肺血栓塞栓症に係る死亡の分析

(3)注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析

(4)気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析

(5)腹腔鏡下胆嚢摘出術に係る死亡事例の分析

(6)栄養剤投与目的に行われた胃管挿入に係る死亡事例の分析

(7)一般・療養病棟における非侵襲的陽圧換気(NPPV)及び気管切開下陽圧換気(TPPV)に係る死亡事例の分析

(8)救急医療における画像診断に係る死亡事例の分析

(9)入院中に発生した転倒・転落による頭部外傷に係る死亡事例の分析(関連記事はこちら)

(10)大腸内視鏡検査等の前処置に係る死亡事例の分析

(11)肝生検に係る死亡事例の分析

(12)胸腔穿刺に係る死亡事例の分析

(13)胃瘻造設・カテーテル交換に係る死亡事例の分析

(14)カテーテルアブレーションに係る死亡事例の分析

(15)薬剤誤投与に係る死亡事例の分析

(16)頸部手術に起因した気道閉塞に係る死亡事例の分析

(17)中心静脈カテーテル挿入・抜去に係る死亡事例の分析—第2報(改訂版)—

(18)股関節手術を契機とした出血に係る死亡事例の分析—

(19)肺動脈カテーテルに係る死亡事例の分析—

(20)血液検査パニック値に係る死亡事例の分析—

【警鐘レポート】

(1)ペーシングワイヤー抜去に伴う心損傷による死亡

(2)注射剤投与後のアナフィラキシーによる死亡

(3)「異所性妊娠」(子宮外妊娠)の見落としによる死亡

さらにセンターは毎月、医療事故報告の状況も公表しています(本年(2025年)7月の状況はこちら)。

このように医療事故調査制度は、医療安全の確保・医療事故の再発防止に向けた優れた仕組みであり、具体的な取り組みも順次進められてきていますが、この10年間の中で課題も浮かび上がってきています。医療事故調査制度の中でセンターに位置付けられている医療安全調査機構の木村壯介常務理事は次のような課題を明らかにしました。

▽医療機関によって報告の度合いにバラつきがある

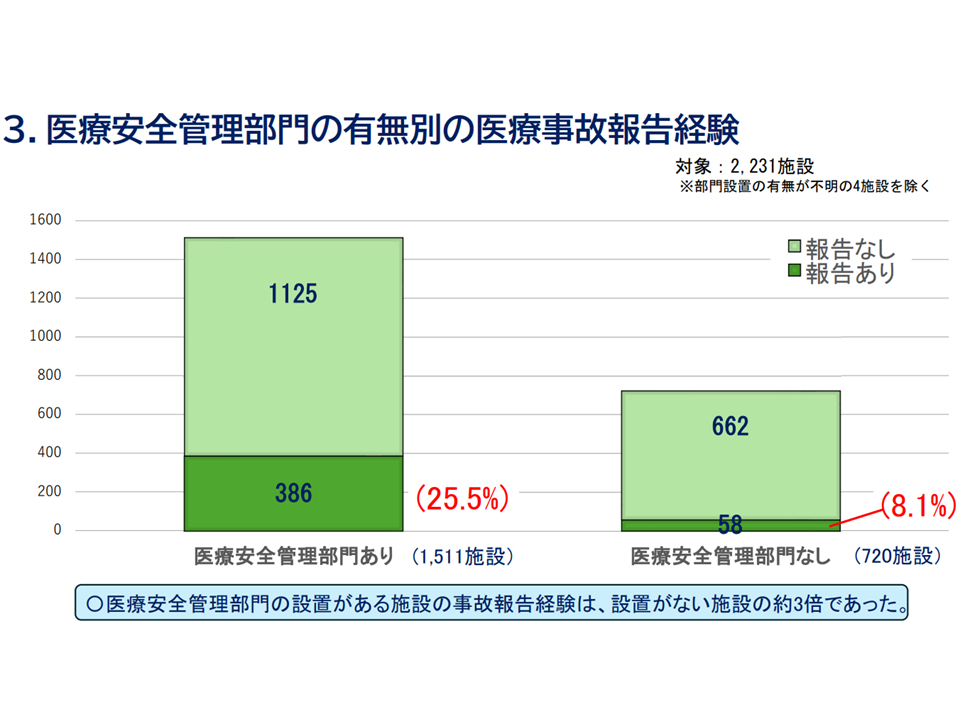

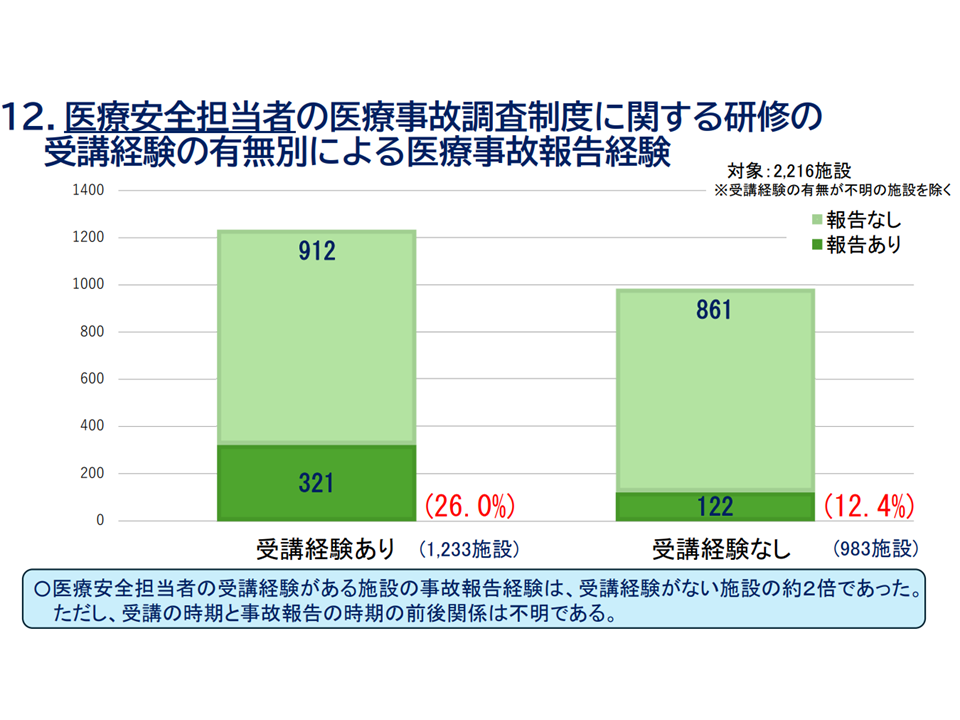

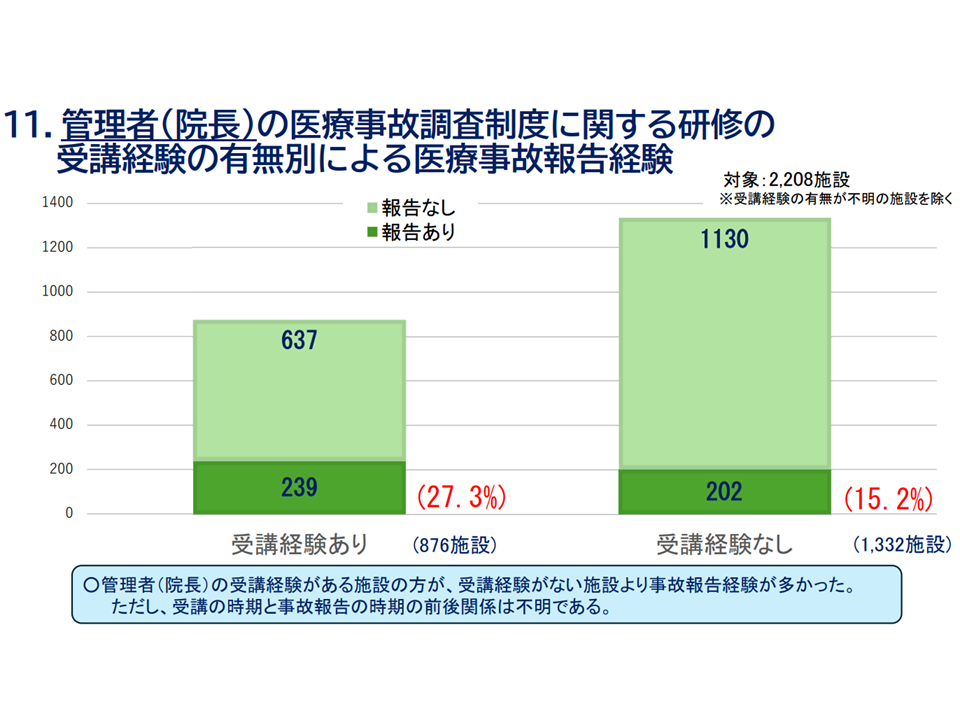

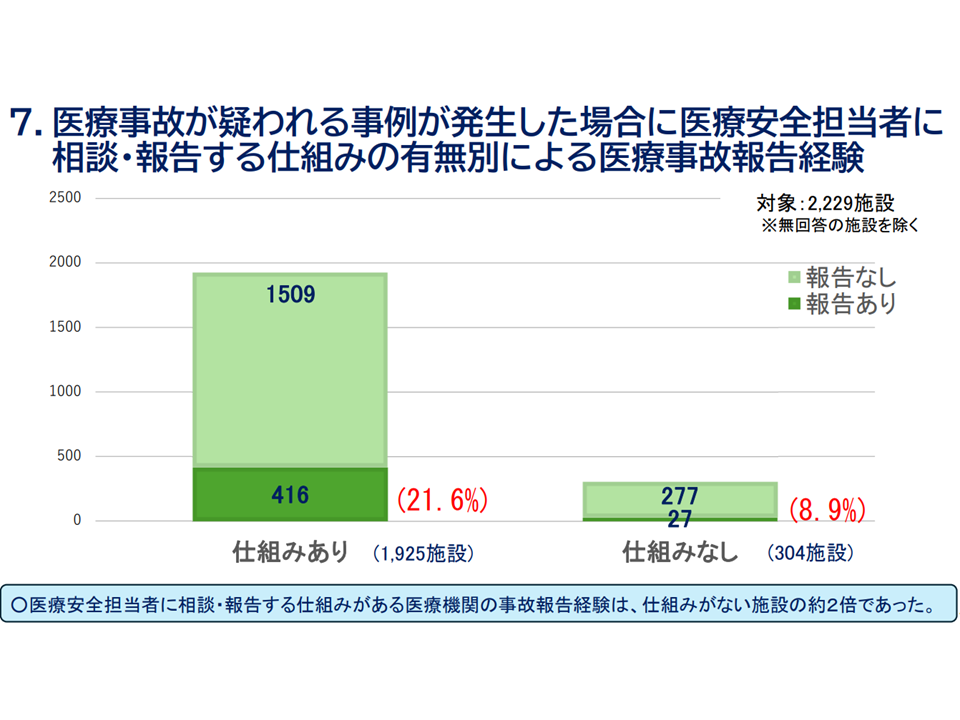

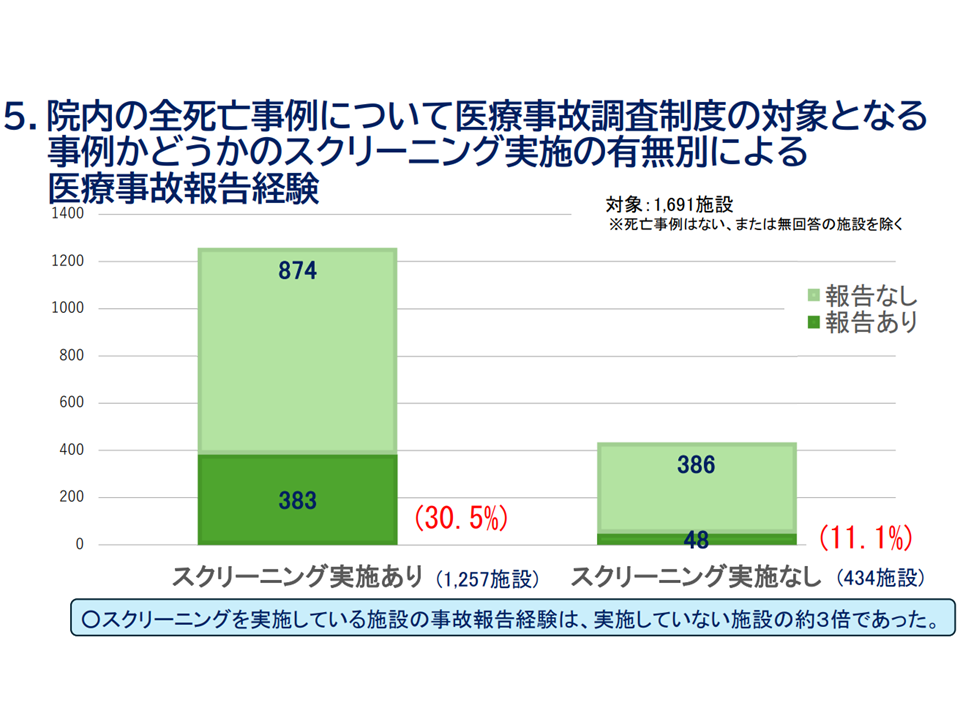

→▼医療安全管理部門がある▼院内の全死亡事例のスクリーニングを実施している▼医療事故が疑われる事例が発生した場合に医療安全担当者に相談・報告する仕組みがある▼管理者(院長)、および医療安全担当者が「医療事故調査制度に関する研修」の受講経験がある—医療機関では、そうでない医療機関に比べて報告経験が多い

医療事故調査制度に基づく報告状況1(医療安全検討会1 250808)

医療事故調査制度に基づく報告状況5(医療安全検討会5 250808)

医療事故調査制度に基づく報告状況4(医療安全検討会4 250808)

医療事故調査制度に基づく報告状況3(医療安全検討会3 250808)

医療事故調査制度に基づく報告状況2(医療安全検討会2 250808)

もっとも、このバラつきの背景には「医療事故か否かの判断が難しい」という点もありそうです。

医療事故調査制度では、「すべての死亡・死産をセンターへ報告しなければならない」わけではありません(「死亡・死産=医療事故」でない)。そこで報告対象は、死亡・死産事例のうち▼院長などの管理者が「予期しなかった」▼医療に起因し、または起因すると疑われる—の2要件を満たすものに限定されます。

例えば、交通事故などで瀕死の重症を負った患者が救急搬送され、懸命な治療が行われたにもかかわらず残念ながら死亡してしまったケースなどでは、一般に「死亡が予期」されることからセンターへの報告は必要ないと考えられそうです。ただし明らかな処置上のミスなどがあり、通常の経過とは異なるプロセスで当該患者が死亡したような場合には、「予期しなかった」医療事故となりセンターへの報告が必要となってきそうです。

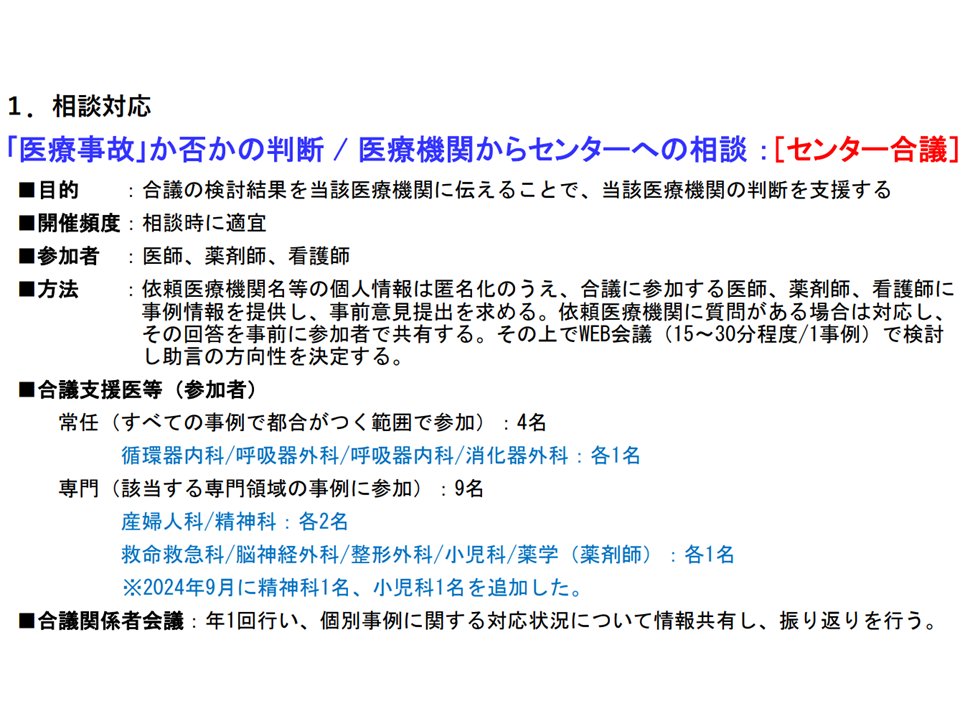

もっとも、「どこまでが予期された医療事故なのか、どこからが予期しなかった医療事故なのか」の切り分け・判断は難しく、医療現場では「不幸にも患者が死亡したが、報告すべき医療事故に該当するのか分からない」という疑問が生じます。そこで▼センターによる相談支援▼外部支援団体による支援—の仕組みも準備されています。

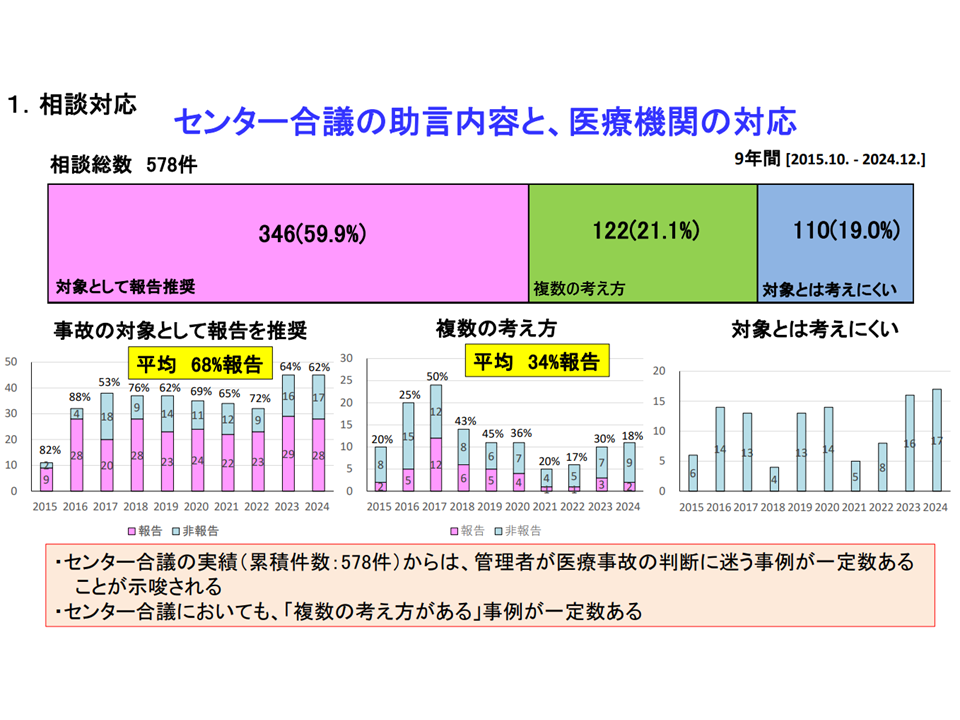

前者の「センターによる相談支援」は、センターが医療機関等や遺族からの要望を受けて調査(死亡事例の発生した医療機関等による院内調査)が適切に進んでいるかを調査・分析するものです。その結果「医療事故として報告を推奨する」・「医療事故、医療事故でないとの双方の考え方がある」・「医療事故とは考えにくい」といった判断がなされますが、「医療事故として報告を推奨する」と判断され、医療機関等に「医療事故として報告し、院内調査を進めてはどうか」と伝達しても、平均して68%しかそれに従わないことが宮田哲郎構成員(医療安全調査機構常務理事)から報告されています。センターの推奨(つまり助言)を、より真摯に受け止めることが医療機関等に期待されます。

センターから報告を推奨された場合、それに従う医療機関等は7割どまり(医療安全検討会6 250808)

センターによる医療事故の判断(医療安全検討会7 250808)

後者の「外部支援団体による支援」は、医師会や病院団体、学会などが「死亡・死産事例の発生した医療機関等からの要請などに応じて専門家を派遣し、医療事故の判断や調査の進め方などに関する支援を行うものです。

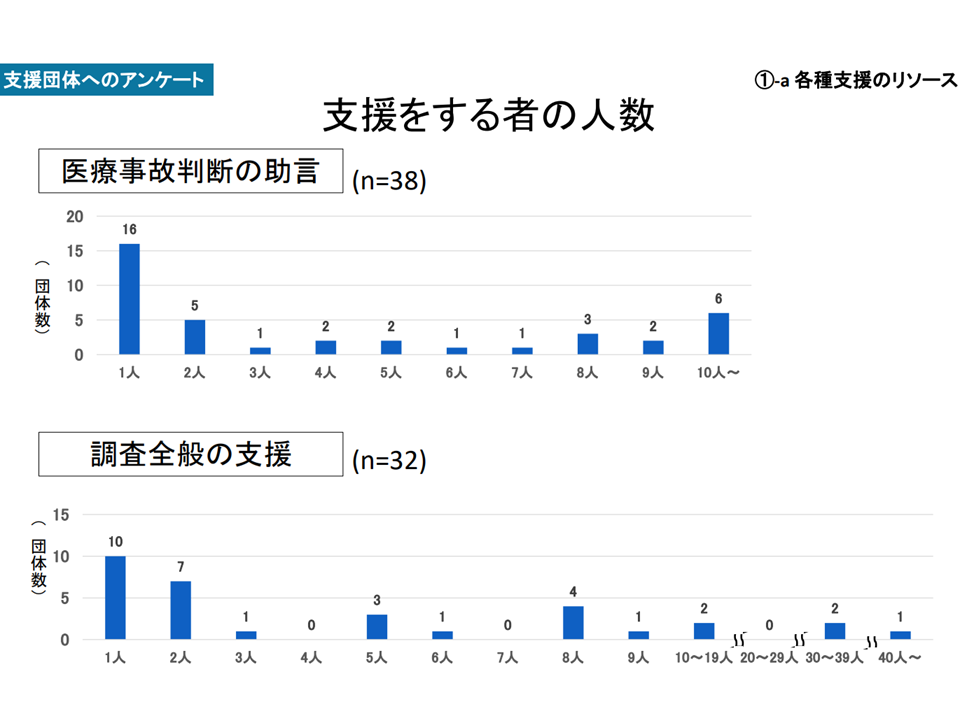

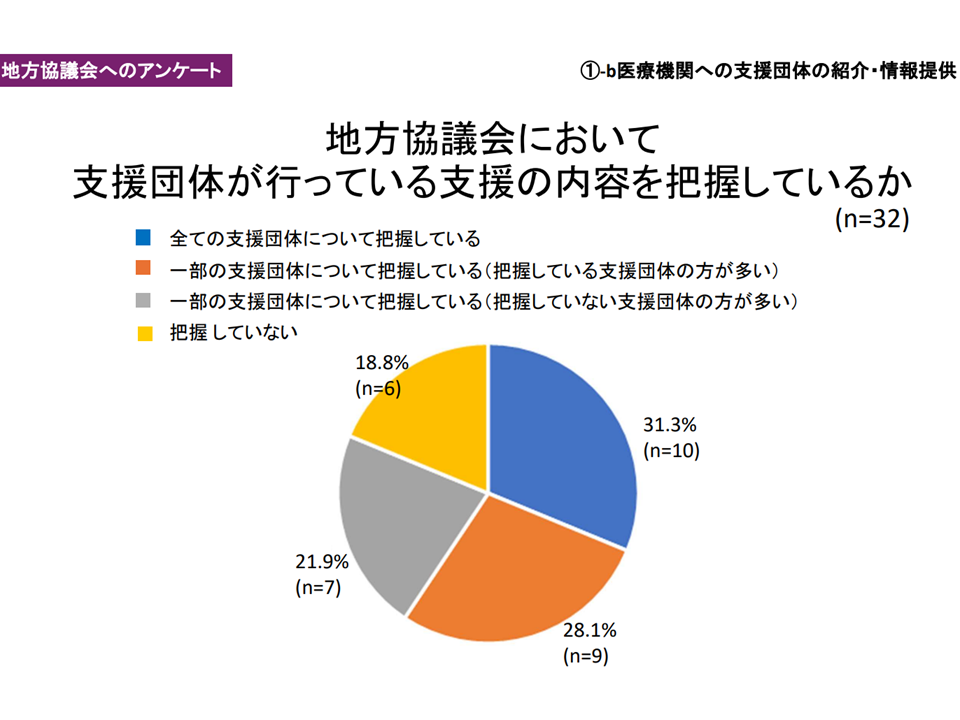

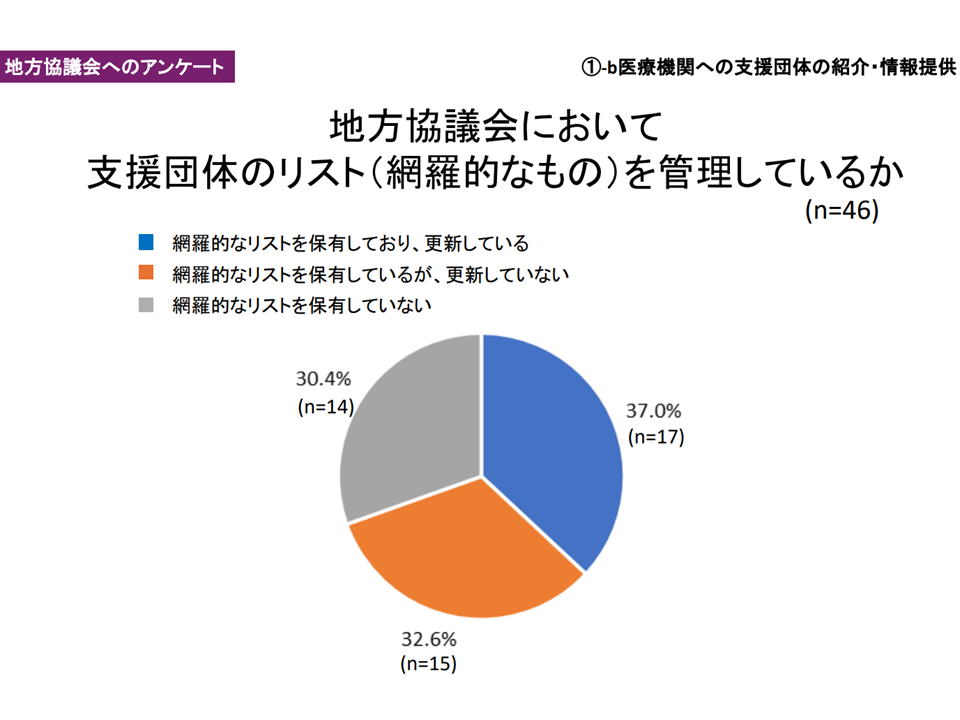

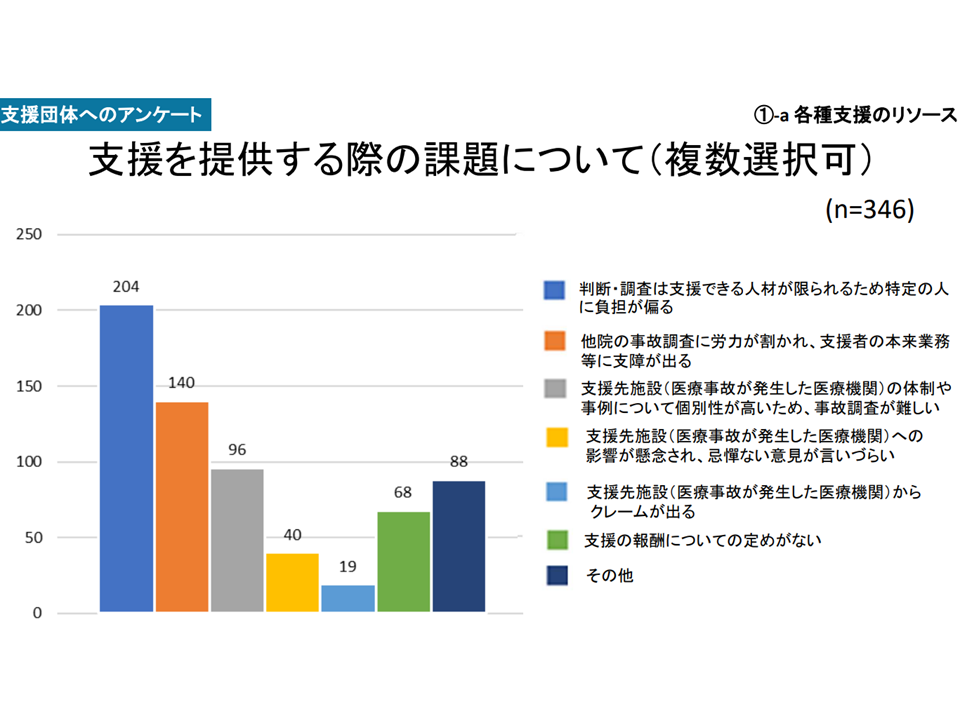

ただし、藤原慶正委員(日本医師会常任理事)らによる研究から「外部支援団体による支援」にはバラつきがあり、その背景には「人員確保の難しさ」や「地方支援団体等連絡協議会(地方協議会)と各支援団体との連携の度合い」などがあることが分かりました。「外部支援団体による支援」の充実に期待が集まります。

外部支援団体による支援の状況1(医療安全検討会8 250808)

外部支援団体による支援の状況4(医療安全検討会11 250808)

外部支援団体による支援の状況3(医療安全検討会10 250808)

外部支援団体による支援の状況2(医療安全検討会9 250808)

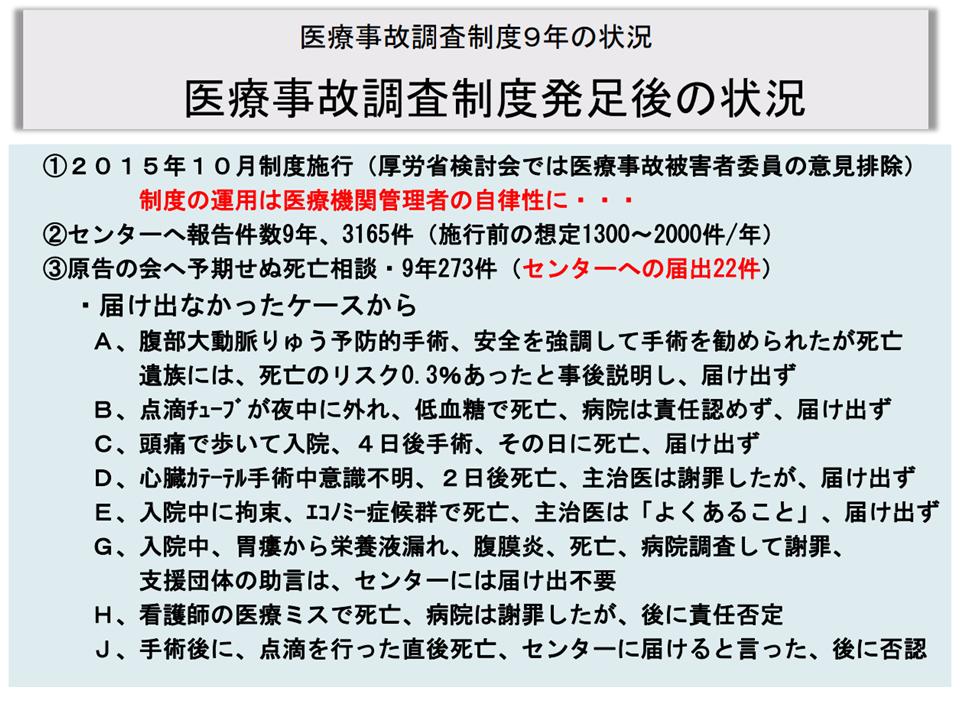

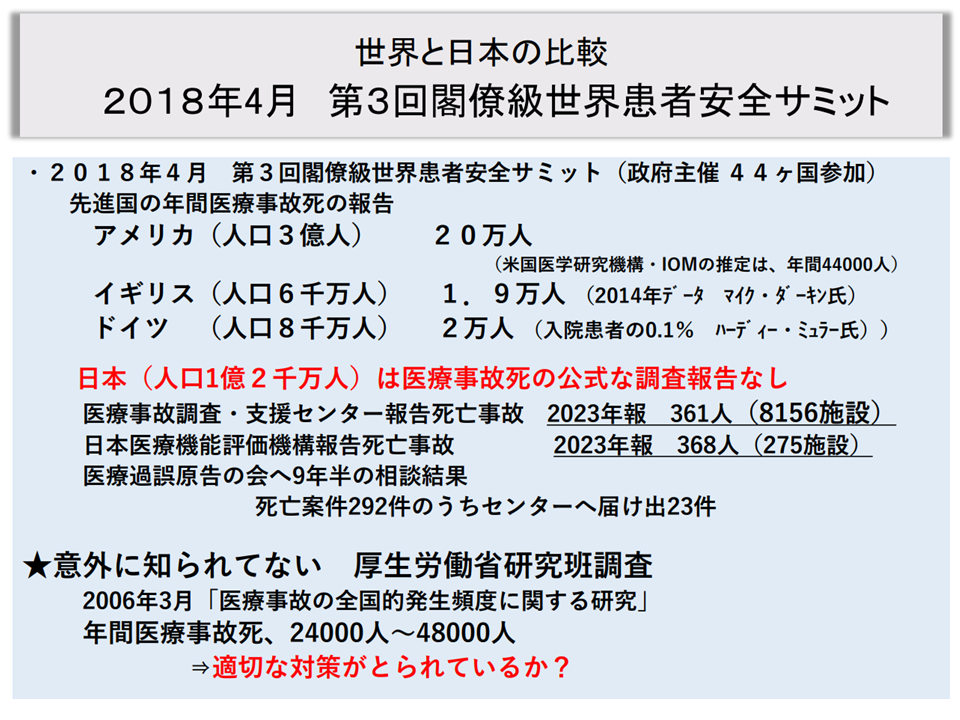

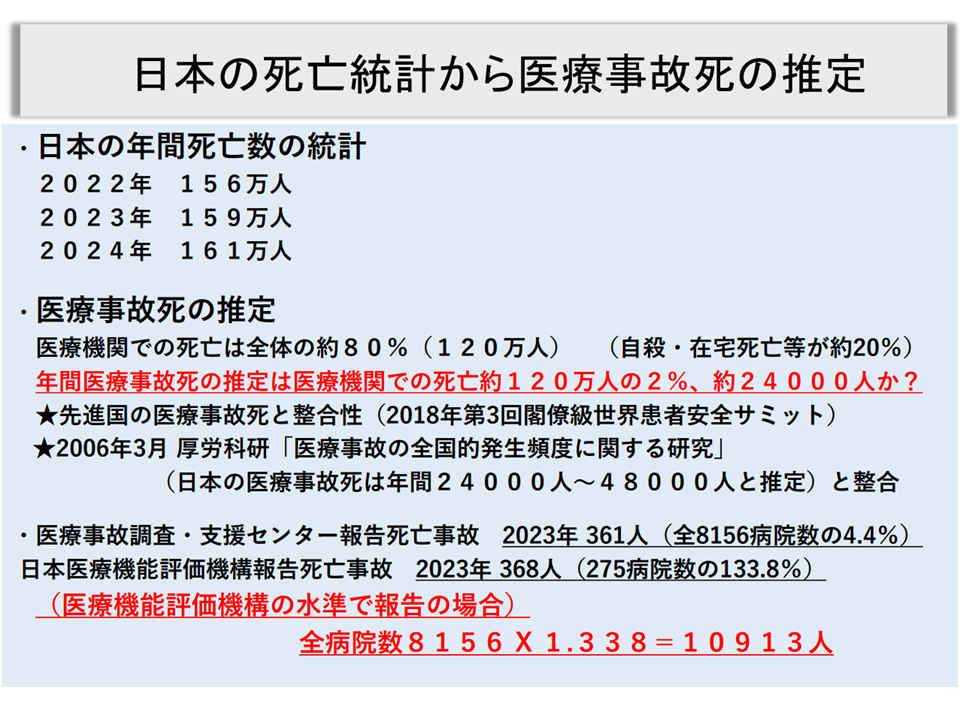

他方、患者・遺族サイドには、こうした状況への不満も強く、宮脇正和構成員(医療過誤原告の会会長)は、▼強引に手術を行われて死亡してしまったが、「合併症のため」などと説明され、事故報告がなされないケースが少なくない▼遺族の多くは「死亡事例の生じた医療機関」に相談するが、泣き寝入りを余儀なくされるケースも少なくない▼欧米の先進諸国に比べて、本邦では医療事故として報告件数が著しく少ない—と指摘し、医療事故調査制度について次の2点の見直しをすべきと提言しました。

(1)「多くの病院管理者が予期せぬ医療事故死をセンターに報告しにくい」要因を、医療団体代表が積極的に明らかにすべき

(2)センター調査報告書を公表すべき

遺族サイドの声1(医療安全検討会12 250808)

遺族サイドの声2(医療安全検討会13 250808)

遺族サイドの声3(医療安全検討会14 250808)

このうち(2)のセンター調査報告書の公表については、「事故の詳細が明らかになる」というメリットも期待されますが、宮田構成員は「遺族、医療機関等からの聞き取り内容を詳細に記載しており、個人情報保護の観点からも『報告書そのものの公表』は難しい」としたものの、「多くの報告書を整理したまとめ」(上記の再発防止策、警鐘レポート等もその一環)をより積極的に作成・公表していく考えを明らかにしています。この点、髙宮眞樹構成員(日本精神科病院協会医療安全委員会相談役)も「公表すれば『責任追及』につながりかねず、かえって報告を阻害してしまう(隠ぺいするようになってしまう)恐れがある」とコメントしています。

なお、センター調査報告書は遺族と医療機関等との双方に渡されますが、遺族に手渡す前に「医療機関等による院内調査報告書と、センター調査報告書のすり合わせをすべきではないか」との声もあります。この点について宮田委員は「事前に医療機関等とセンターがすり合わせをすれば、遺族サイドの不信を招き、医療事故調査制度の信頼失墜につながってしまう」とし、「中立性を守る」ことを強調しています。

ところで、日本医療安全調査機構では、毎年「医療事故調査・支援センター年報〈事業報告〉」を公表しており、そこでは、従前より宮崎県が「人口100万人あたり医療事故報告件数が最多である」ことが示されています。

これは「宮崎県で医療事故が多い」というよりも、「宮崎県では医療事故を正しく・適切に報告している」ことを意味していると考えられます。

この点について髙宮構成員は「宮崎県では、センター等から『医療事故として報告すべき』と推奨された事例は100%、推奨に従って医療事故として報告している」ことを紹介しています。医療現場とセンターや外部支援団体との連携・信頼関係が背景にあると考えられ、全国に広がっていくことに期待が集まります。

8月8日の会合では、こうした状況を踏まえた「医療事故調査制度の改善方向」に向けた議論も行われ、▼センターから報告推奨を受け「報告を行った」医療機関と、推奨されても「報告を行わなかった」医療機関とで、どのような違いがあるのか分析していく(宮田構成員)▼大規模病院と中小医療機関とでは、医療安全対策に割けるリソース(人員など)も異なる。中小病院でもより積極的に医療安全対策を進められるような支援を検討してほしい(菅間博構成員:日本医療法人協会副会長)▼病院管理者(院長等)と医療安全管理責任者との連携をより強化する仕組みが重要である(今村康宏構成員:全日本病院協会常任理事)▼「全死亡事例(医療事故か否かに関わらず)を把握する」等の基本的な取り組みを改めて推進し、医療安全確保の意識をより高めていくことが重要である(長谷川友紀構成員:東邦大学医学部社会医学講座教授)▼現行制度の最大の問題は「医療機関によって報告すべき医療事故か否かの判断が異なる」点にあると思う、センターや外部支援団体による支援の充実が期待される(米村滋人構成員:東京大学大学院法学政治学研究科教授)—などの意見が出ています。

従前より「900床以上の巨大病院にもかかわらず、過去に1度も事故報告をしていない病院がある」等の問題点も指摘されており、昨年度(2024年度)から2029年度を対象とする第8次医療計画では、医療施設(病院、クリニック、助産所)の安全対策をより強化するために「医療機関等管理者(院長)などに、医療安全調査機構などの行う研修事項を推進していく」ことになっています(関連記事はこちら)。

これらの状況の再確認も含めて、「医療事故調査制度をさらにより良い仕組みにしていく」ための方策を医療安全検討会で議論していきます。

【関連記事】

2025年7月までに累計3474件の医療事故が報告され、うち88.9%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2025年6月までに累計3433件の医療事故が報告され、うち88.7%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

妊娠可能な女性の急性腹症の診察、「異所性妊娠」(子宮外妊娠)の可能性も考慮して必要な検査・対応を―医療安全調査機構警鐘(3)

医療安全の確保に向け、人材育成、特定機能病院と一般病院との連携、病院長のリーダーシップ、医学生時代からの教育が重要—医療安全検討会

2025年5月までに累計3397件の医療事故が報告され、うち88.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2025年4月までに累計3361件の医療事故報告がなされ、うち88.9%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2025年3月までに累計3338件の医療事故報告がなされ、うち88.6%で院内調査完了済—日本医療安全調査機構

2024年の「人口100万人あたり医療事故報告件数」最多は宮崎県と京都府、手術・分娩に起因する医療事故が依然多い―日本医療安全調査機構

注射剤投与後に「アナフィラキシー→死亡」となる事例が後を絶たず、初期症状の覚知・適切対応の徹底を―医療安全調査機構警鐘(2)

2025年2月までに累計3309件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2025年1月までに累計3282件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年12月までに累計3258件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

血液検査でパニック値(緊急異常値)が検出された場合の報告・対応ルールを医療機関で定め、遵守せよ―医療安全調査機構の提言(20)

2024年11月までに累計3230件の医療事故報告、うち87.8%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

「ペーシングワイヤー抜去に伴う心損傷→死亡」事故が散発、ワイヤー留置位置等に注意し、心嚢内出血早期発見を―医療安全調査機構警鐘(1)

2024年10月までに累計3201件の医療事故報告、うち88.2%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年9月までに累計3165件の医療事故報告、うち88.1%で院内調査が完了済—日本医療安全調査機構

2024年8月までに累計3136件の医療事故報告、8月の事故報告は16件と少なくコロナ感染症との関係に注目—日本医療安全調査機構

2024年7月までに累計3120件の医療事故報告、事故全体の87.7%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年6月までに累計3085件の医療事故報告、事故全体の87.4%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年5月までに累計3055件の医療事故報告、事故全体の87.5%で院内調査完了—日本医療安全調査機構

2024年4月までに3036件の医療事故報告、院内調査は事故全体の87.0%で完了—日本医療安全調査機構

2024年3月までに3009件の医療事故報告があり、事故全体の86.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数の最多は2023年も宮崎県、手術・分娩に起因する医療事故が依然多い!―日本医療安全調査機構

2024年2月までに2973件の医療事故報告があり、事故全体の86.8%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

肺動脈カテーテルには血管損傷のリスクも、必要性を十分に評価し、低い場合は代替手段検討を―医療安全調査機構の提言(19)

2024年1月までに2934件の医療事故報告があり、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年12月までに2909件の医療事故報告、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年11月までに2876件の医療事故報告、事故全体の87.3%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年10月までに2848件の医療事故報告、事故全体の87.1%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年9月までに2811件の医療事故報告、事故全体の87.4%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年8月までに2789件の医療事故報告、事故全体の87.2%で院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年7月までに2758件の医療事故報告、初めて「助産所」からの事故報告あり—日本医療安全調査機構

2023年6月までに2719件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関における院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2023年5月までに2686件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年4月までに2661件の医療事故が報告され、うち86.7%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年3月までに2632件の医療事故が報告され、うち87%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、2022年は宮崎県が最多!手術・分娩に起因する事故が依然多い!―日本医療安全調査機構

2023年2月までに2606件の医療事故(死亡・死産)報告があり、86.5%で事故発生医療機関での院内調査完了—日本医療安全調査機構

2023年1月までに2579件の医療事故(死亡・死産)報告、うち86.6%で事故発生医療機関の院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2022年12月までに2548件の医療事故(死亡・死産)が報告され、87.2%で事故発生医療機関の院内調査が完了—日本医療安全調査機構

2022年11月までに2518件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も重要テーマ—日本医療安全調査機構

2022年10月までに2485件の医療事故が報告され87.7%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も重要な検討テーマ—日本医療安全調査機構

2022年9月までに2451件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、病院サイドの制度理解も求められている—日本医療安全調査機構

2022年8月までに2428件の医療事故が報告され87.6%で院内調査完了、コロナ第7波の影響は限定的—日本医療安全調査機構

2022年7月までに2404件の医療事故が報告され87.7%で院内調査完了、国民の制度理解とともに医療サイドの努力も必要―日本医療安全調査機構

医療安全の向上に向け、例えば医療機関管理者(院長など)の「医療事故に関する研修」参加など促していくべき—第8次医療計画検討会(1)

2022年6月までに2374件の医療事故が報告され、うち87.7%で院内調査完了、6月の報告減の理由はどこに・・・?―日本医療安全調査機構

2022年5月までに2357件の医療事故が報告される、コロナ感染症落ち着き事故件数も増加―日本医療安全調査機構

2022年4月までに2328件の医療事故が報告され88.2%で院内調査完了、調査スピードさらにアップ―日本医療安全調査機構

2022年3月までに2305件の医療事故報告、このうち87.6%で院内調査が完了済!―日本医療安全調査機構

2022年2月までに2286件の医療事故報告、コロナオミクロン株拡大の影響で報告件数など激減―日本医療安全調査機構

2022年1月までに2271件の医療事故報告あり86.4%で院内調査完了、再発防止への取り組み加速―日本医療安全調査機構

2021年12月までに2248件の医療事故が報告され86.2%で院内調査完了、再発防止への取り組み進む―日本医療安全調査機構

2021年11月までに2223件の医療事故あり85.9%で院内調査が完了、再発防止に向けた動き加速―日本医療安全調査機構

2021年10月までに2201件の医療事故、一般国民にも医療事故調査制度浸透の可能性あり―日本医療安全調査機構

2021年9月までに2174件の医療事故・84.8%で院内調査済、コロナ第5波の影響で報告・調査件数が大幅減―日本医療安全調査機構

2021年8月までに2156件の医療事故・84.8%で院内調査完了、コロナ第5波の影響は小さいか―日本医療安全調査機構

2021年7月までに2126件の医療事故が報告され、うち84.9%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

医療事故の報告・相談件数が6月に入り増加、2015年10月からの累計で2092件の医療事故報告―日本医療安全調査機構

コロナ第4波で医療事故の報告件数・相談件数などが4月・5月と大幅減―日本医療安全調査機構

2021年4月、コロナ第4波で医療事故報告件数・相談件数等が再び大幅減―日本医療安全調査機構

2021年3月で医療事故報告が2000件台に乗る、85.1%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2021年2月までに医療事故の84.8%で院内調査完了、新型コロナ第3波の落ち着きとともに事故報告・相談なども増加―日本医療安全調査機構

2021年1月までに医療事故の84.8%で院内調査完了、新型コロナ第3波に伴い事故報告・相談など明らかに減少―日本医療安全調査機構

2020年12月までに医療事故の84.3%で院内調査完了、新型コロナ第3波で再び事故報告など減少か―日本医療安全調査機構

2020年11月までに医療事故の83.8%で院内調査が完了、「院内調査」が順調に進んでいるか注視を―日本医療安全調査機構

2020年10月の医療事故報告件数、3月以前の水準に戻る―日本医療安全調査機構

2020年4-9月の医療事故、3月以前に比べて18%減少、新型コロナによる患者減の影響か―日本医療安全調査機構

2020年8月の医療事故は24件、医療現場は平時に戻りつつあるが、さらなる観察が必要―日本医療安全調査機構

2020年7月の医療事故は30件、報告件数等は増加傾向にあり、医療現場は平時に戻りつつある―日本医療安全調査機構

2020年6月の医療事故は26件、4・5月に比べ報告件数は増加し、医療現場は平時に戻りつつある―日本医療安全調査機構

2020年5月の医療事故は15件、新型コロナで入院患者減・手術減等が生じている影響か―日本医療安全調査機構

2020年4月の医療事故は19件、内科で3件、整形外科・循環器・産婦人科で各2件など―日本医療安全調査機構

2020年3月の医療事故は31件、消化器科で7件、内科・脳神経外科で各4件など―日本医療安全調査機構

2020年2月の医療事故は37件、消化器科で7件、内科・循環器内科で各5件など―日本医療安全調査機構

2020年1月の医療事故は35件、外科と内科で各7件など―日本医療安全調査機構

2019年12月に医療事故が35件、整形外科と消化器科で各5件など―日本医療安全調査機構

2019年11月に医療事故が37件、外科で8件、内科・整形外科で6件など―日本医療安全調査機構

2019年10月に医療事故が35件報告され、累計1535件に―日本医療安全調査機構

2019年8月末までに1472件の医療事故が生じ77%で院内調査完了、医療機関の調査スピードアップ―日本医療安全調査機構

2019年7月末までに1452件の医療事故、うち75.9%の事例では院内調査完了―日本医療安全調査機構

2019年6月末までに1420件の医療事故、院内調査スピードがさらに加速し75.4%で調査完了―日本医療安全調査機構

2019年5月末までに1380件の医療事故、院内調査スピードが加速し74.9%で調査終了―日本医療安全調査機構

2019年4月末までに1342件の医療事故、院内調査スピードは再び増し74.8%で調査完了―日本医療安全調査機構

2019年3月末までに1308件の医療事故、制度が国民に浸透する中で「正しい理解」に期待―日本医療安全調査機構

2019年2月末までに1284件の医療事故、院内調査完了は73.9%で変わらず―日本医療安全調査機構

2019年1月末までに1260件の医療事故、73.9%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

医療事故の原因究明に向けた院内調査、「外部の第三者」の参画も重要テーマ―医療安全調査機構

2018年末までに1234件の医療事故、73.6%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年11月までに1200件の医療事故、72.8%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年10月までに1169件の医療事故、国民の制度理解が依然「最重要課題」―日本医療安全調査機構

2018年9月までに1129件の医療事故、国民の制度理解は依然進まず―日本医療安全調査機構

2018年8月までに1102件の医療事故報告、国民の制度理解が今後の課題―日本医療安全調査機構

2018年7月までに1061件の医療事故報告、うち71.2%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

医療事故調査、制度発足から1000件を超える報告、7割超で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年5月までに997件の医療事故、うち69.9%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年4月までに965件の医療事故、うち68.5%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年3月までに945件の医療事故が報告され、67%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2018年2月までに912件の医療事故報告、3分の2で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2018年1月までに888件の医療事故が報告され、65%超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年末までに857件の医療事故が報告され、63.8%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年9月までに751件の医療事故が報告、院内調査は63.4%で完了―日本医療安全調査機構

2017年8月までに716件の医療事故報告、院内調査のスピードは頭打ちか―日本医療安全調査機構

2017年7月までに674件の医療事故が報告され、63.5%で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2017年6月までに652件の医療事故が報告され、6割超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年5月までに624件の医療事故が報告され、6割超で院内調査完了―日本医療安全調査機構

2017年4月までに601件の医療事故が報告、約6割で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2017年2月までに546件の医療事故が報告、過半数では院内調査が完了済―日本医療安全調査機構

2017年1月までに517件の医療事故が報告、半数で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年12月までに487件の医療事故が報告され、46%超で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年11月に報告された医療事故は30件、全体の45%で院内調査が完了―日本医療安全調査機構

2016年10月に報告された医療事故は35件、制度開始からの累計で423件―日本医療安全調査機構

2016年8月に報告された医療事故は39件、制度開始からの累計で356件―日本医療安全調査機構

2016年7月に報告された医療事故は32件、制度開始からの累計で317件―日本医療安全調査機構

2016年6月に報告された医療事故は34件、制度開始からの累計では285件―日本医療安全調査機構

制度開始から半年で医療事故188件、4分の1で院内調査完了―日本医療安全調査機構

医療事故に該当するかどうかの判断基準統一に向け、都道府県と中央に協議会を設置―厚労省

医療事故調査制度、早ければ6月にも省令改正など行い、運用を改善―社保審・医療部会

医療事故調査制度の詳細固まる、遺族の希望を踏まえた事故原因の説明を―厚労省

中心静脈穿刺は致死的合併症の生じ得る危険手技との認識を—医療安全調査機構の提言(1)

急性肺血栓塞栓症、臨床症状に注意し早期診断・早期治療で死亡の防止—医療安全調査機構の提言(2)

過去に安全に使用できた薬剤でもアナフィラキシーショックが発症する—医療安全調査機構の提言(3)

気管切開術後早期は気管切開チューブの逸脱・迷入が生じやすく、正しい再挿入は困難—医療安全調査機構の提言(4)

胆嚢摘出術、画像診断・他診療科医師と協議で「腹腔鏡手術の適応か」慎重に判断せよ—医療安全調査機構の提言(5)

胃管挿入時の位置確認、「気泡音の聴取」では不確実—医療安全調査機構の提言(6)

NPPV/TPPVの停止は、自発呼吸患者でも致命的状況に陥ると十分に認識せよ―医療安全調査機構の提言(7)

救急医療での画像診断、「確定診断」でなく「killer diseaseの鑑別診断」を念頭に―医療安全調査機構の提言(8)

転倒・転落により頭蓋内出血等が原因の死亡事例が頻発、多職種連携で防止策などの構築・実施を―医療安全調査機構の提言(9)

「医療事故再発防止に向けた提言」は医療者の裁量制限や新たな義務を課すものではない―医療安全調査機構

大腸内視鏡検査前の「腸管洗浄剤」使用による死亡事例が頻発、リスク認識し、慎重な適応検討を―医療安全調査機構の提言(10)

「肝生検に伴う出血」での死亡事例が頻発、「抗血栓薬内服」などのハイリスク患者では慎重な対応を―医療安全調査機構の提言(11)

胸腔穿刺で心臓等損傷する死亡事故、リスクを踏まえた実施、数時間後に致命的状態に陥る可能性踏まえた経過観察を―医療安全調査機構の提言(12)

抗血栓療法中・低栄養患者は胃瘻造設リスク高、術後出血や腹膜炎等の合併症に留意を―医療安全調査機構の提言(13)

カテーテルアブレーション治療、心タンポナーデなど重篤リスクにも留意した体制整備を―医療安全調査機構の提言(14)

死亡医療事故の2割弱は薬剤誤投与に起因、処方から投与まで各場面で正しい薬剤かチェックを―医療安全調査機構の提言(15)

患者の訴え・患部観察により「頸部手術後の気道閉塞」徴候把握し、迅速な対応を―医療安全調査機構の提言(16)

中心静脈カテーテルに関連する「事故防止」の提言を充実、医療機関管理者が組織的管理を行い事故防止目指せ—医療安全調査機構の提言(17)

股関節手術、血管損傷等による出血リスク高く、目視での出血確認困難な点踏まえ出血時対応等の事前準備を―医療安全調査機構の提言(18)

人口100万人あたり医療事故報告件数は三重・京都が最多、投薬・注射に起因する死亡事故急増―日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、4年連続で宮崎県がトップ―日本医療安全調査機構

医療事故調査制度発足から丸5年、大規模病院ほど「病床当たり事故件数」多い―日本医療安全調査機構

人口100万人あたり医療事故報告件数、2017・18・19と宮崎県がトップ、地域差の分析待たれる―日本医療安全調査機構

医療事故調査制度スタートから丸4年、累計1500件の医療事故が報告される―日本医療安全調査機構

医療事故調査、事故全体の7割超で院内調査が完了しているが、調査期間は長期化傾向―日本医療安全調査機構