「医療療養病床→介護保険施設等」転換の補助事業を2025年度末で終了すべきか、2026年度以降も継続すべきか—社保審・医療保険部会

2025.6.20.(金)

医療療養病棟から介護医療院などへの転換を支援する「病床転換助成事業」について、利用意向が限定的であり、また他の支援事業(地域医療介護総合確保基金など)も整備されていることを踏まえて「2025年度末で終了する」べきか—。

もっとも、病床転換の必要性が増している点を考えれば、潜在ニーズは相当程度あると考えられ、「2026年度以降も継続する」べきか—。

6月19日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こういった議論が行われました。医療保険部会でさらに議論を続けますが、継続するとなれば2026年度予算案にも関連するため、本年内(2025年内)の結論が必要となりそうです。また、同日には「骨太方針2025」などの医療保険関連部分の報告なども行われています。

6月19日に開催された「第195回 社会保障審議会 医療保険部会」

「医療療養病床→介護保険施設等」転換の補助事業、終了すべきか継続すべきか

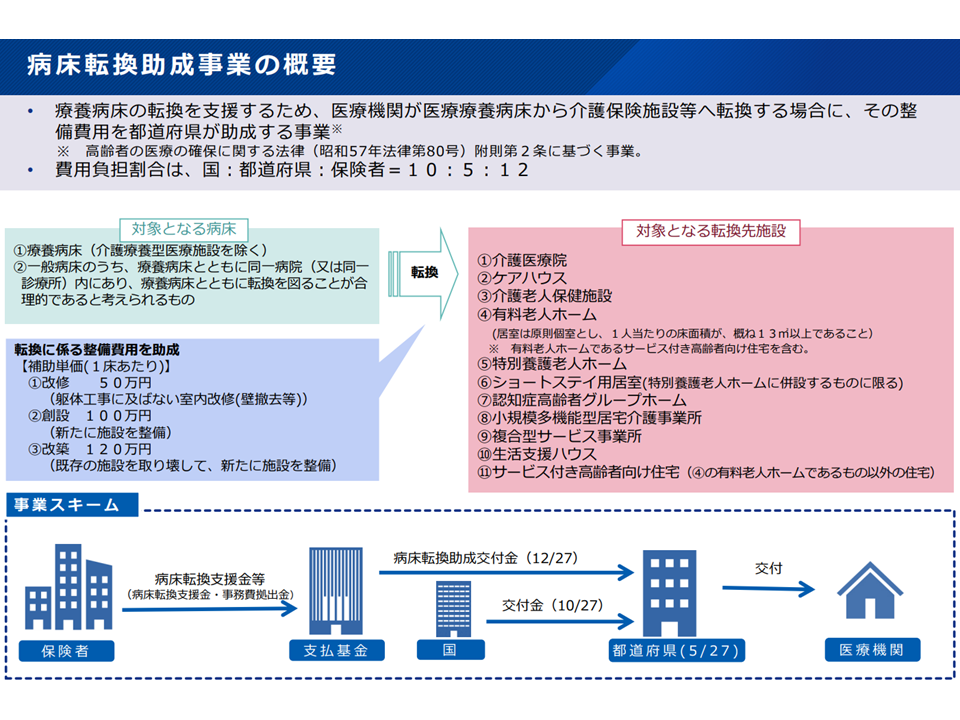

病床転換助成事業は、2008年にスタートした「医療療養病床から介護保険施設等への転換」を支援する補助事業です。

高齢化が進展する中で「要介護者等の入所する施設」整備の重要性が増すこと、現行の地域医療構想では「医療療養病床に入院する医療区分1の患者の70%などを、在宅医療や介護施設等で対応する」とされていることなどから、「医療療養病棟から介護保険施設等への転換」が進められており、病床転換助成事業はこれを経済的に支える重要な意味を持っています。

病床転換助成事業の概要(社保審・医療保険部会1 250619)

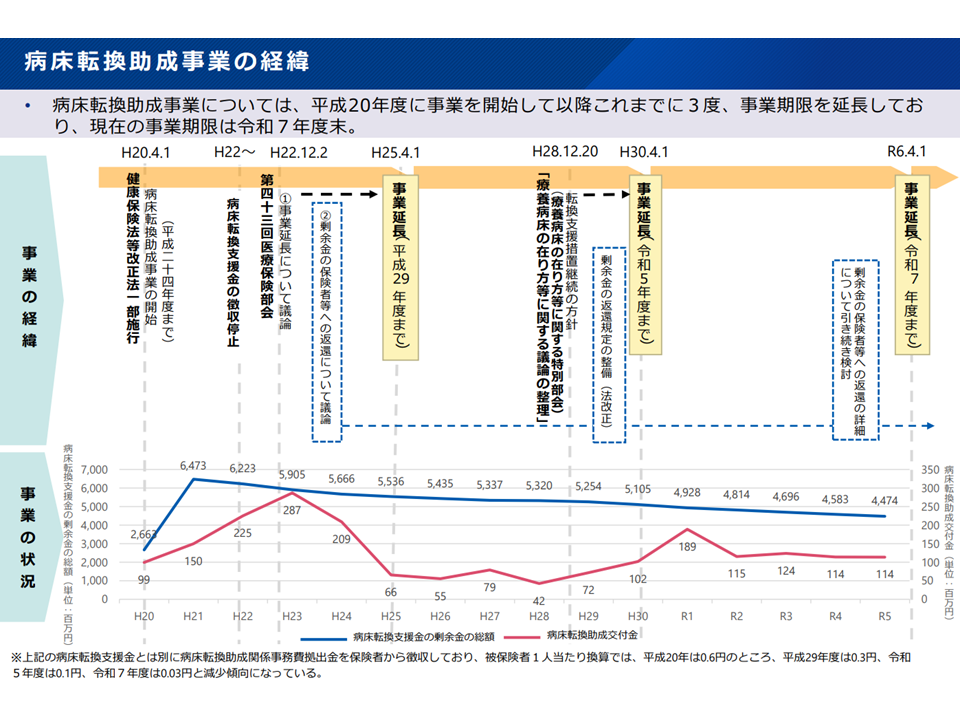

病床転換助成事業は当初「2008-2012年度の事業」としてスタートしましたが、上述の重要性などに鑑みて2010年に「2017年度まで延長する」ことを、2016年に「2023年度まで再延長する」ことを、さらに2023年に「2025年度まで再々延長する」ことを決定しています。

病床転換助成事業の経緯(社保審・医療保険部会2 250619)

ただし本事業の利活用は限定的です。これまでに都道府県に交付された交付金総額(国が27分の10、健康保険組合などの保険者が27分の12を都道府県に交付、ここに都道府県自らが27分の5を乗せて、医療機関に27分の27を交付する)は約20億4000万円ですが、余剰金総額(交付されずにプールされている金額)はその倍を超える約44億7000万円にのぼっています(2023年度末)。

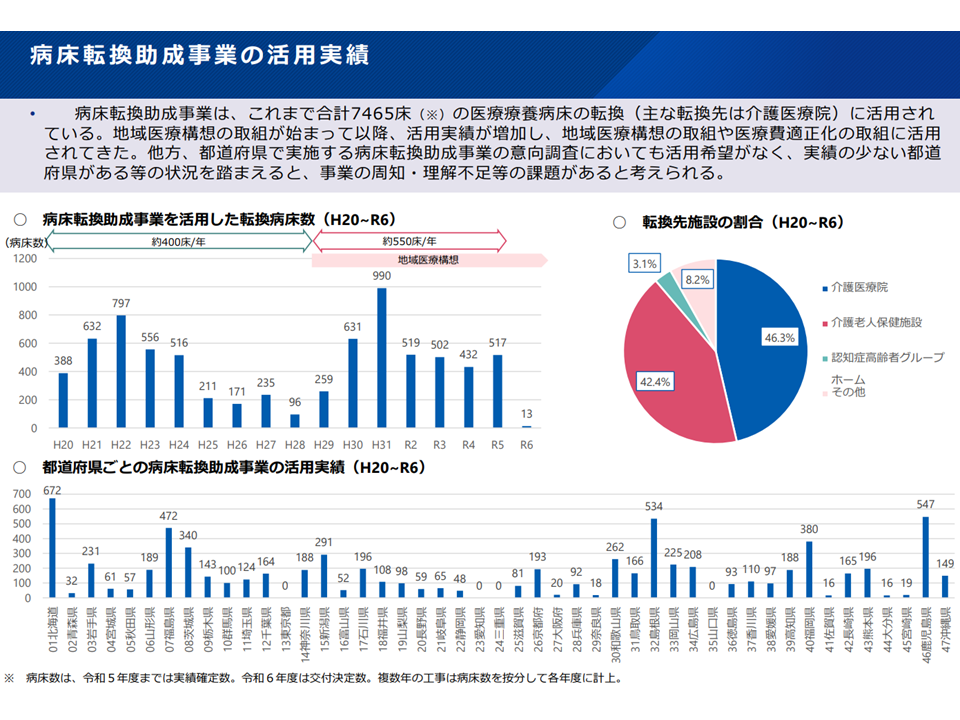

病床転換助成事業の活用実績(社保審・医療保険部会3 250619)

このため再々延長論議を行った医療保険部会では、委員から「利活用が低調であり、事業の効果をしっかり検証すべき。利活用が低調な理由を分析し、改善を図るべき」との注文が付いていました(関連記事はこちら)。

再々延長の期限(2025年度末)が近づく中で、本事業を更に継続すべきか?終了すべきかを決する必要があります。その際、上記の注文も踏まえた議論が必要となるため、厚生労働省は「病床転換助成事業等に関する実態調査・効果検証等調査研究事業」を実施。6月19日の医療保険部会で、厚生労働省保険局医療介護連携政策課の山田章平課長から次のような調査結果が報告されました。

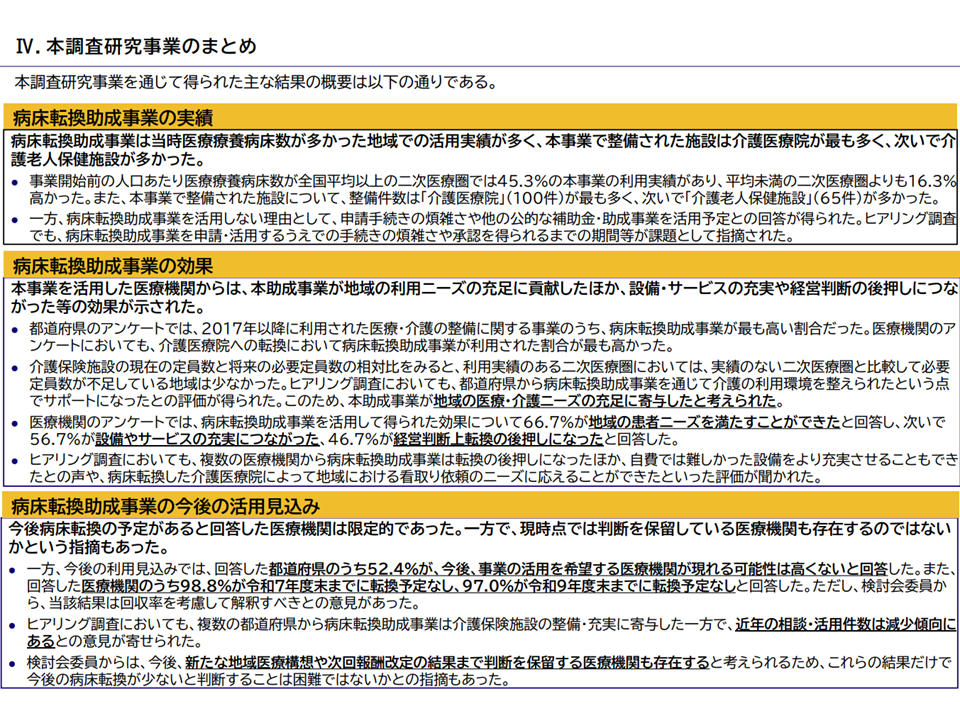

【実績】

●本事業は「事業開始前に医療療養病床数が多かった地域」での活用実績が多い

●本事業で整備された施設は「介護医療院」が最も多く、次いで「介護老人保健施設」が多い

○本事業を活用しない理由として、「申請手続きの煩雑さ」「承認を得られるまでの時間が長い」ことや「他の公的な補助金・助成事業を活用予定」などの声があった

【効果】

●本事業を活用した医療機関からは「本事業が地域の利用ニーズの充足に貢献した」「設備・サービスの充実や経営判断の後押しにつながった」などの声が出ている(本事業が地域の医療・介護ニーズの充足に寄与している)

【今後の活用見込み】

●今後病床転換の予定があると回答した医療機関は限定的であった(都道府県の52.4%が「今後、事業の活用を希望する医療機関が現れる可能性は高くない」と回答し、医療機関の98.8%が「2025年度末までに転換予定なし」、97.0%が「2027年度末までに転換予定なし」と回答している)

●ただし、現時点では判断を保留している(新たな地域医療構想や2026年度診療報酬改定・2027年度介護報酬改定の結果を待っている)医療機関も存在するのではないかとの指摘もある

●本調査には都道府県は9割近くが回答しているが、医療機関は2割強しか回答してない点に留意を求める意見もある

病床転換助成事業の効果検証調査結果(社保審・医療保険部会4 250619)

こうした状況を踏まえて「本事業を継続すべきか、終了すべきか」を議論していきますが、6月19日の医療保険部会では「継続すべき」と「終了すべき」の両意見が出されました。

まず上述のように、本事業には一定の効果があったものの「今後の利活用予定は限定的と考えられる」点、「他の支援事業も整備されている」点などを踏まえて、「本事業は予定どおり2025年度までとし、2025年度末で終了すべき」とする意見が出ています。

例えば、▼転換予定・本事業の利活用予定は限定的である。また本事業の利用が進まない背景には「手続きが煩雑である」「補助の水準が低い」といったことが課題としてあるようだ。十分に機能していないと考えられ、地域医療構想の実現に向けて機能再編・集約化が重要であるが、他の支援事業(地域医療介護総合確保基金など)も整備されており、本事業は廃止すべきである(佐野雅宏委員:健康保険組合連合会会長代理)▼本事業は延長を繰り返しているが、利活用が限定的である点がかねてから指摘されており、また今回の調査でも利用意向が限定的であることが確認された。他の支援事業も用意されており、今後は「単純な延長」は認められない。本制度はスクラップ・アンド・ビルドが求められている(北川博康委員:全国健康保険協会理事長)—などの声が目立ちました。

また、2024年度の診療報酬改定では「25対1看護配置などを満たさない医療療養病床の経過措置」を延長しておらず、医療法の「医療療養病床の人員配置基準の経過措置」も終了しており、「介護施設などへ転換しなければならない医療療養」については、すでに転換が完了していると考えられることも、この「終了」論を補強しています(関連記事はこちら)。

一方、「利用意向は限定的であるが、潜在的なニーズは一定程度ある」「他の支援事業が利用できないケースもある」とし、本事業を2026年度以降も継続すべきとの意見も出ています。

例えば、城守国斗委員(日本医師会常任理事)は▼新たな地域医療構想は「医療・介護連携の強化」を更に進める考えを打ち出す予定であり、今後も医療療養→介護施設等への転換が重要となる▼病床削減を支援する「病床数適正化支援事業」では「介護施設への転換」では1床当たり410万円余りの補助はなされない(「病床種別を変更した」場合、その変更した病床数は補助金額算定から除かれる)—ことを挙げ、「本事業は延長・継続が適切である。利活用が限定的な背景には、今回の調査結果から「周知不足、事務手続きの煩雑さ、補助金交付と事業スケジュールとのずれ」などがあることが分かった。再度の周知徹底、手続きの簡素化などを進めることで利用は増加していくと考えられる」との考えを示しています。また都道府県サイドからも「新たな地域医療構想に向けて、既存資源の有効活用が重要となる。医療療養から介護施設等への転換は、今後、医療提供体制改革の選択肢として必要となる」とし、城守委員と同様に本事業の延長・存続を求めています。

なお現行の地域医療構想は、当初は「2025年がゴール」とされ、これと平仄を合わせるために本事業についても「2025年度まで再々延長する」こととなっています。ただし、新たな地域医療構想との間隙を生まないために「現行の地域医療構想の実現に向けた事業を2026年度まで延長する」見込みであり、「本事業についても延長が望ましい」と指摘する識者もいます。

また、本事業を延長・継続する場合でも「単純な延長では利活用が増加しない」と見通し、▼本事業と他の支援事業との棲み分けを明確にし、本事業の「売り」(特長、メリット)を明確にしてPRする必要がある(伊奈川秀和委員:国際医療福祉大学医療福祉学部教授)▼本事業にはあまり効果がないようであり中止を検討すべきだが、継続する場合には「地域で必要とされる機能への転換への補助を手厚くする」ような見直しが考えられる(中村さやか委員:上智大学経済学部教授)—との提案もなされました。市町村サイドからは「延長する場合には、剰余金(2023年度末で44億7000万円)を財源とすべき」との注文もついています。

このように「延長」に関する賛否は分かれています。今後、厚労省内部で委員意見を踏まえて論点整理などを行い、改めて医療保険部会で「本事業を延長するべきか否か」を議論します。

仮に2026年度以降も本事業を延長するとなった場合、2026年度予算案に「国の負担分」(事業全体の27分の10)を計上しなければなりません。2026年度予算案は本年(2025年)内に閣議決定することが求められるため、医療保険部会でも「2026年度予算案の編成」スケジュールを睨んで結論を出す必要があります(12月中旬頃には結論を出すことになると思われる)。

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を医療提供側委員は歓迎

また6月19日の医療保険部会には、先に閣議決定された▼経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)▼新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版▼規制改革実施計画—などの報告が厚労省保険局総務課の姫野泰啓課長から行われました。

骨太方針2025では、医療・介護をはじめとする社会保障予算について、これまでの「高齢化の伸び」に加えて、「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額を行う方針が明示されています。

この点について島弘志委員(日本病院会副会長)は「物価・人件費高騰を勘案した社会保障費の増額を行う点は心強い」と歓迎の意を表明。ただし島委員はGem Medに対し「どの程度のプラス改定になるのかは見通せない。病院経営が維持できるような大幅プラス改定の実現を強く望んでいる」とコメントしています。

さらに島委員は、骨太方針2025に盛り込まれた医療制度改革案について、▼OTC類似医薬品(一般用医薬品と類似した医療用医薬品)の保険給付の在り方など「適切な形での医療費適正化」は進めるべき▼地域フォーミュラには「医療の標準化・医療機関の収支改善」に向けた効果があるが、適切に進めなければ「医療の在り方が良からぬ方向に向かってしまう」リスクがある点にも留意すべき▼標準的な出産費用の無償化は良い話であるが、対価(例えば診療報酬点数)の設定が低くなれば「地域の産科医療機関が産科医療から撤退してしまう」ことも考えられる。対価などを適切に設定しなければ「少子化がかえって進んでしまう」可能性に留意し、日本産婦人科医会などの現場の声を十分にきく必要がある▼高額な医薬品等が保険適用されてきており、このままでは医療保険財政が持たなくなる。その際「民間保険を活用」した自己負担軽減なども考える必要がある―などの考えを示しています。

また、城守委員は「公定価格で運営する保険医療機関は、物価・賃上げによるコスト増に収益が追い付かず、経営が非常に厳しい。病院を中心に閉院も目立ってきているようだ。医療機関の経営を継続できるようにすることが何より大事である。このため、社会保障関係費を従前の『高齢化の伸び』分に加えて『物価・人件費の増加』分を加算している点は極めて大事である。2026年度の次期診療報酬改定に向けて国は十分な対応をしてほしい」と、大幅プラス改定を強く要望。大杉和司委員(日本歯科医師会常務理事)や渡邊大記委員(日本薬剤師会副会長)、任和子委員(日本看護協会副会長)も同様の要望を行っています。

このほか、▼医療従事者の処遇改善なども重要な課題であるが、同時に「医療保険財政を支える現役世代の保険料負担軽減」も極めて重要であり、OTC類似薬の保険給付の在り方などを考え、また「強力に改革を実行していく」ことが重要である(佐野委員、藤井隆太委員:日本商工会議所社会保障専門委員会委員)▼医療・介護等分野の処遇改善を「継続」していくことを共通認識とすべき(村上陽子委員:日本労働組合総連合会副事務局長)—などの声も出ています。

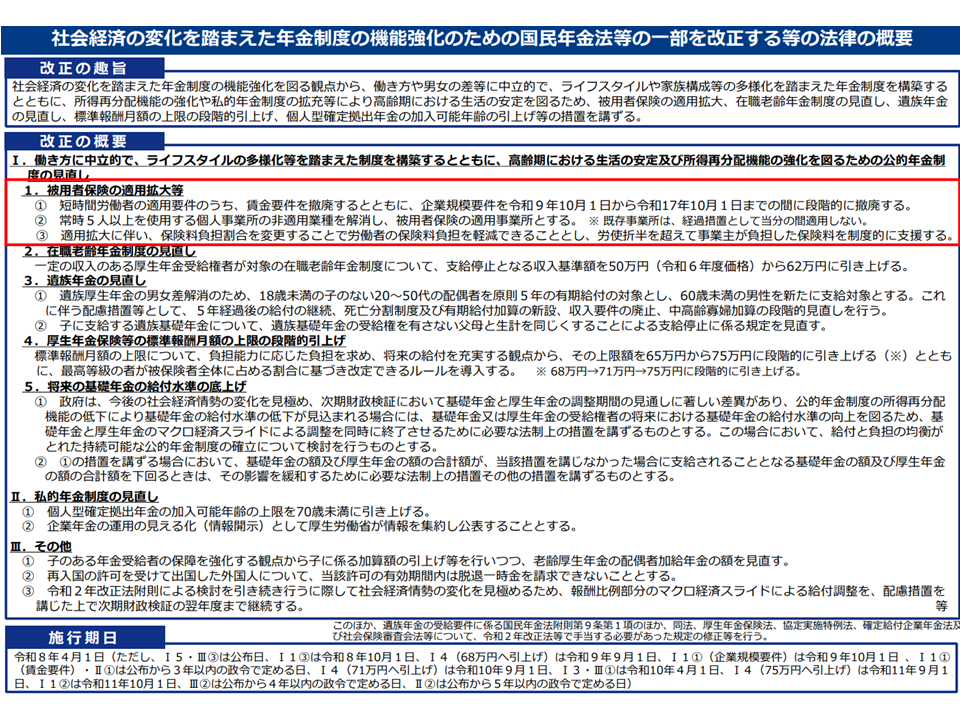

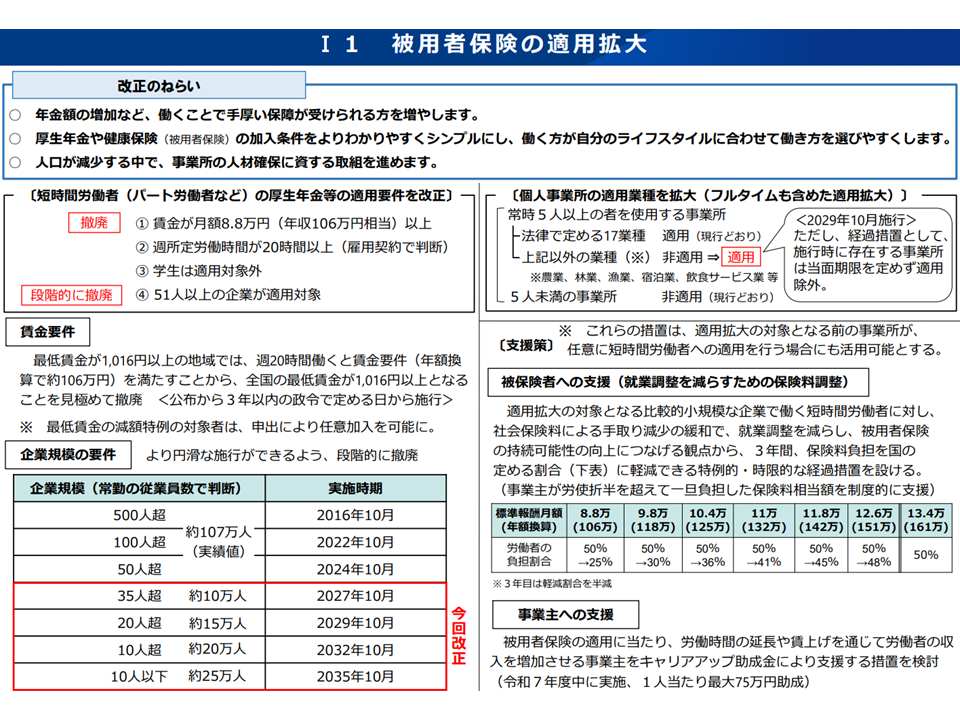

なお、今般成立した年金改革法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)の一環で、次のように被用者保険の適用拡大等が行われることを厚労省保険局保険課の佐藤康弘課長が報告しています。小規模クリニック等では詳細に留意が必要です。

(1)短時間労働者の適用要件のうち、「賃金要件を撤廃」する(公布から3年以内の政令で定める日施行)とともに、企業規模要件を2027年10月1日から2035年10月1日までの間に段階的に撤廃する(2027年10月1日施行)

(2)常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする(既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない)(2029年10月1日施行)

(3)適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する(2026年10月1日施行)

改正国民年金法等の概要(社保審・医療保険部会5 250619)

被用者保険の適用拡大(社保審・医療保険部会6 250619)

【関連記事】

「医療療養病床→介護保険施設等」転換を2025年度末まで財政支援、マイナ保険証利用率高い医療機関へ補助—社保審・医療保険部会