長期収載品の選定療養における「患者特別負担」、「OTC類似薬」使用の場合の患者負担の在り方などどう考えるか—社保審・医療保険部会

2025.11.10.(月)

昨年(2024年)10月から導入された「長期収載品の選定療養」について、患者特別負担の拡大(引き上げ)を検討してはどうか—。

OTC類似医薬品について保険給付割合・患者輪負担割合を見直して「患者負担を高くする」ことなどをどう考えるべきか—。

11月6日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こうした議論が行われました。さらに議論を深め「医療保険制度改革案」や「2026年度診療報酬改定」に繋げていきます。

11月6日に開催された「第202回 社会保障審議会 医療保険部会」

「長期収載品の選定療養」について、患者特別負担の拡大をどう考えるか

Gem Medで繰り返し報じているとおり、医療保険財政が厳しさを増しており、今後もさらにその度合いは強くなっていきます。その背景には「医療の高度化」(高額な医薬品の保険適用)や「高齢化の進展」などがあげられます。

一方、支え手となる現役世代人口は2025年度から2040年度にかけて急速に減少していきます。

「減少する一方の支え手」で「増加する一方の高齢者・医療費」を支えなければならないために、▼医療保険の制度基盤が極めて脆弱になる▼現役世代の保険料負担などが極めて重くなる—という課題が指摘されています。そこで、医療保険制度改革や医療費適正化の取り組みを続け、「医療費の伸びを、我々国民が負担できる水準に抑える」ことが求められています。

今般、(1)長期収載品(2)先行バイオ医薬品(3)OTC類似薬品—の保険給付の在り方をどう考えるかという、具体的な議論を改めて行いました(関連記事はこちら)。

まず(1)の長期収載品については、昨年(2024年)10月から医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み【選定療養】が導入されています。

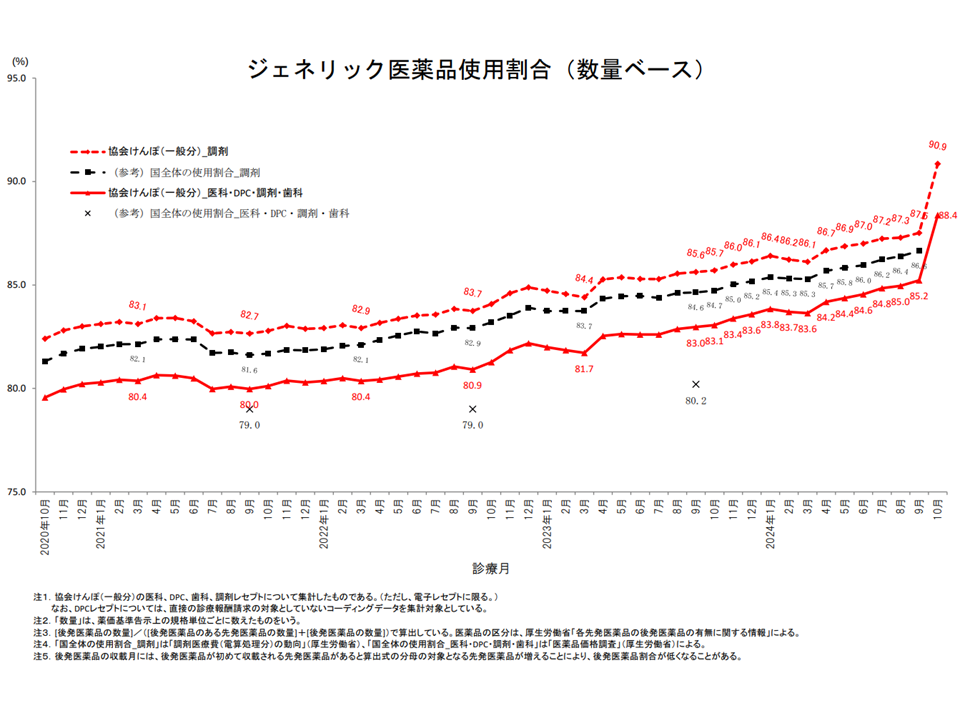

Gem Medでも報じているとおり、この長期収載品の選定療養が導入された2024年10月に後発医薬品使用割合が跳ね上がっており、「後発品の使用促進」に大きく貢献しています。

協会けんぽの後発品割合、今年(2024年)9月から10月にかけて3ポイント超も急上昇した(協会けんぽ後発品割合(24年10月)1 2450303)

この点については、これまでの医療保険部会論議で(a)患者の特別負担割合を引き上げるべきか(b)対象範囲を広げるべきか—という議論が行われました。

前者の患者の特別負担割合は、現在は上述のように「長期収載品と後発品との差額の4分の1」とされていますが、▼患者への影響を踏まえつつ「拡大」(引き上げ)を行うべき(佐野雅宏委員:健康保険組合連合会会長代理)▼絶対的な基準はなく、医療の必要性、国民・患者の納得感を勘案して決めるべき(伊奈川秀和委員:国際医療福祉大学医療福祉学部教授)▼患者の負担状況を詳しく分析してから検討すべき(林鉄兵委員:日本労働組合総連合会副事務局長)▼医薬品、とりわけ後発品の安定供給を確保してから患者負担の引き上げを検討すべき(藤井隆太委員:日本商工会議所社会保障専門委員会委員)▼薬局窓口での患者への説明負担を考慮して検討すべき、患者負担引き上げとなれば、薬局の負担はさらに大きくなる(渡邊大記委員:日本薬剤師会副会長)▼薬剤によっては患者負担が非常に重くなるケースもあろう。詳しく分析したうえで検討すべき(城守国斗委員:日本医師会常任理事)▼後発品使用のさらなる促進(2024年10月以降は横ばいとなっている)に向けて、患者負担の引き上げを検討すべき(北川博康委員:全国健康保険協会理事長)—などの多様な意見が出ています。

この点、「医療上の必要性があって長期収載品を使用する場合」と「後発品の在庫がなく長期収載品を使用する場合」には、長期収載品を使用した場合の「患者特別負担」は発生しないことを考えれば、特別負担を引き上げても患者の医療アクセスに問題は生じないと考えられます。

また、患者負担を現在の「4分の1」から「3分の1」「2分の1」「1分の1」などと段階的に引き上げる場合には、医療機関や薬局の事務負担・システム改修負担が大きくなる可能性があります。

こうした点から「差額全額を患者特別負担にしたほうが良い」と指摘する識者もいる点に留意が必要でしょう。

また、(b)の対象範囲については、現在、次のようなルールが設けられています。

▽後発品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」)を含む)であって、次のいずれかを満たし、当該長期収載品の薬価が、最も高い後発品の薬価を超えているもの

▼後発品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過(バイオ医薬品を除く)

▼後発医薬品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過しないもので、「当該長期収載品に係る後発品の数量÷(当該長期収載品に係る後発品の数量+当該長期収載品の数量)」(後発品置換え率)が50%以上(バイオ医薬品を除く)

→ただし、後発品登場から5年を経過していても「後発品置換え率が極めて低い長期収載品」(後発品置換え率1%未満)は対象外

▽「医療上の必要性があって長期収載品を使用する場合」と「後発品の在庫がなく長期収載品を使用する場合」は対象としない(長期収載品を使用しても特別負担を課さない)

こうした点を踏まえれば、対象範囲の拡大とは、つまり▼特許が切れてから日が浅く、後発品置換率が低い(市場にあまり出回っていない)ものも対象に加える▼医療上の必要性がある場合も対象とする▼後発品の在庫がない場合にも対象とする—ことを意味するでしょう。これらが許されるのか?という視点で検討する必要がありそうです。

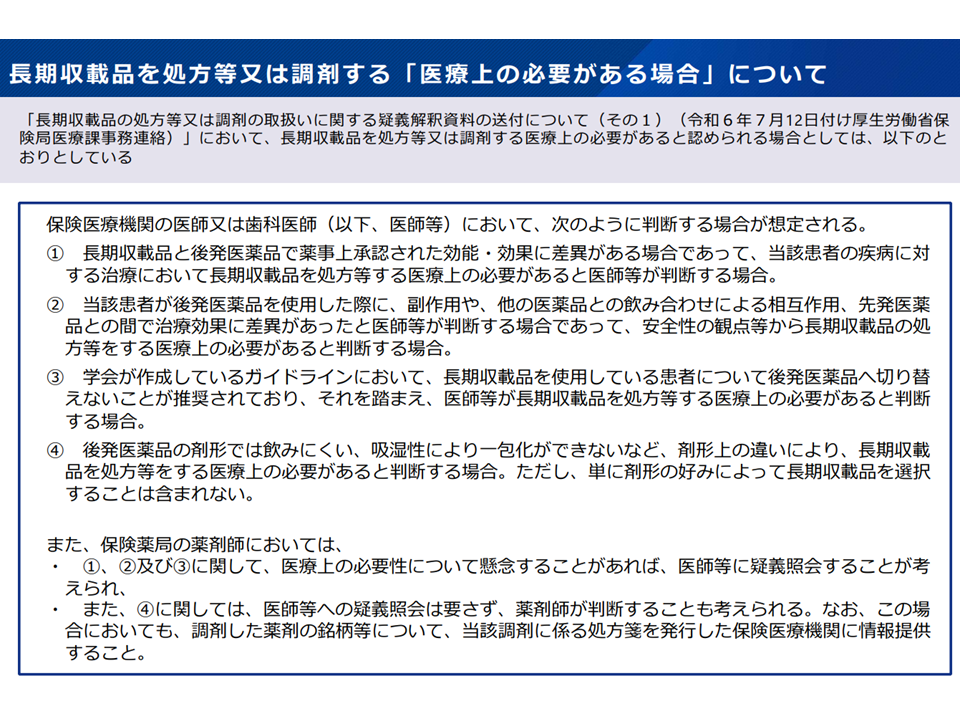

なお、「医療上の必要性」については次のような整理がなされています。

長期収載品を使用しても特別負担が発生しない「医療上必要な場場合」の考え方(社保審・医療保険部会1 251106)

類似の一般用薬があるOTC類似薬(医療用)、保険給付の在り方をどう考えるべきか

(3)のOTC類似薬とは、一般用医薬品(処方箋なしに薬局・薬店で購入できる医薬品)と類似している医療用医薬品です。医療費を適正化するために▼OTC類似医薬品を保険給付から除外する▼OTC類似医薬品の保険給付率を下げる(現在3割負担であるところを4割、5割負担に引き上げるなど)—ことをどう考えるか、という議論が行われています。

推進派は「類似する医薬品が薬局・薬店で購入できるのであるから、あえて類似する医療用医薬品を希望する患者は、自己負担を高く設定すべきではないか」という考えと推測されます。医療保険財政が厳しくなる中では、「大きなリスク」(自己負担が極めて大きくなるような医療、高度手術や高額薬剤など)に保険給付を集中し、「小さなリスク」(自己負担が大きくならない軽症への対応など)は自助で賄うべきであり、この考えには相当程度の合理性があります(「貴重な医療費財源は、重症な患者に優先的に配分すべき」との視点とも言える)。

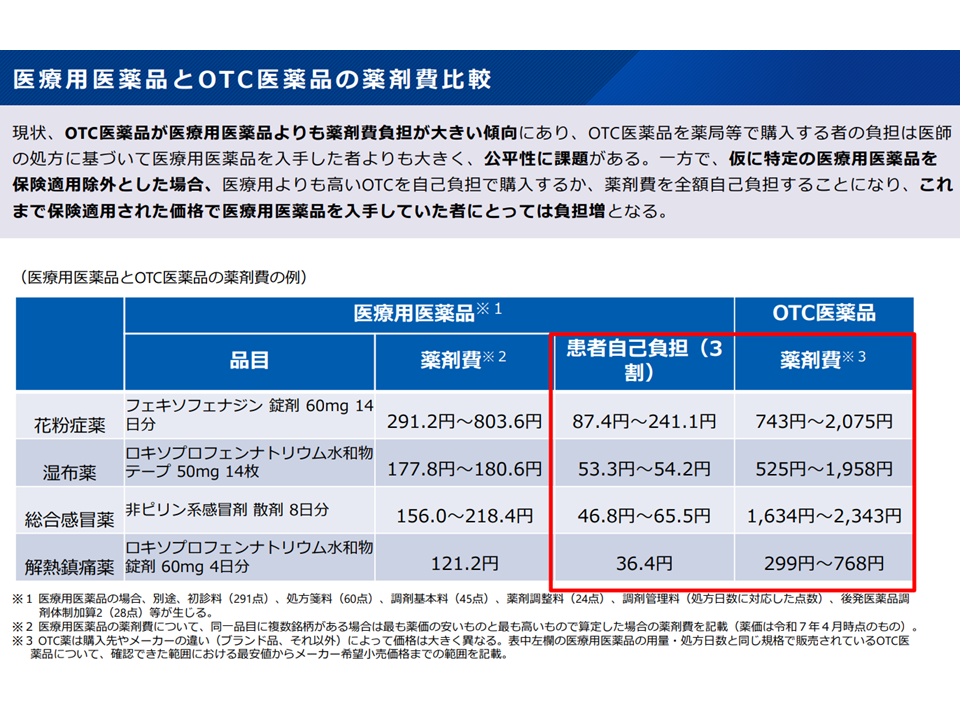

また、一般に「医療用医薬品を使用するケース」と「一般用医薬品を使用するケース」とを比べると、薬剤の患者負担(患者が支払う額)は後者の方が重くなり、「不公平ではないか」という問題もあります。「医療保険財源は貴重で限りのあることを踏まえて、軽症の場合には医療機関にかからず、あえて一般用薬(OTC)を使用する)」人よりも、「軽症でも医療機関にかかり、医療保険財源を費消している」人の方が自己負担が安くなっており、「医療保険を使わなければ損」というモラルハザードにもつながっている可能性があります。

OTC類似薬(医療用医薬品)を使用した場合の薬剤患者負担とOTC薬(一般用医薬品)を使用した場合の薬剤患者負担の違い(社保審・医療保険部会2 251106)

一方、OTC類似薬について「保険給付から除外する、厳しくする」場合には、▼近隣の薬局・薬店で一般用医薬品が手に入らない場合をどう考えるのか(すべての薬局・薬店がすべての一般用医薬品の在庫を持っているわけではない)▼患者は医療の「素人」であり、自己判断で医薬品を選択・服用することに大きな危険も伴う(隠れた疾病等の発見遅れにもつながる)—などの問題点があり、慎重に考えるべきとの声も小さくありません。

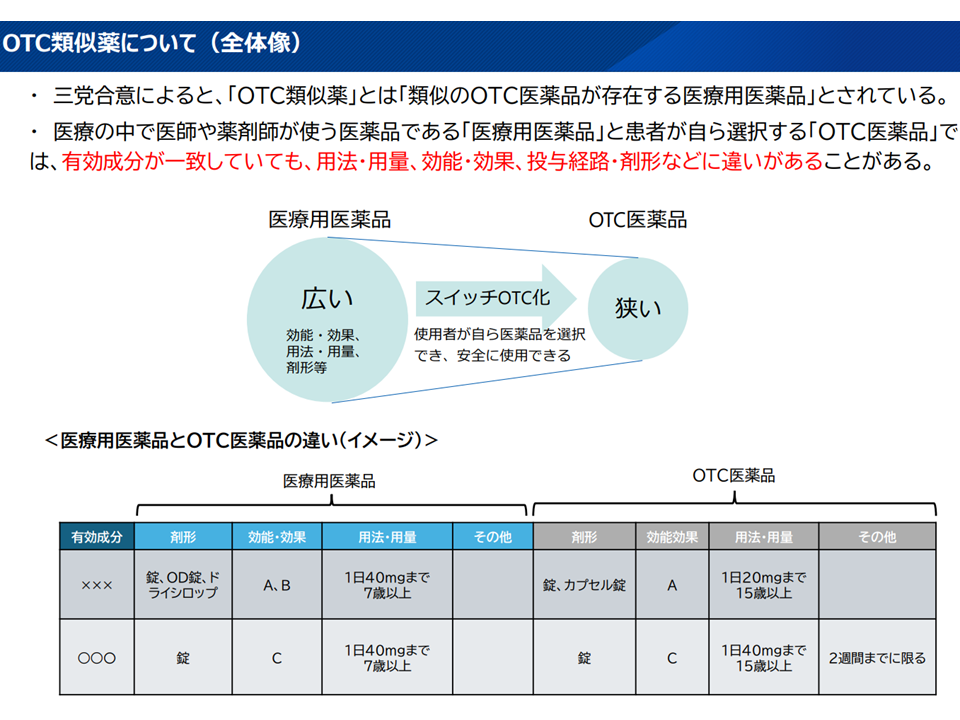

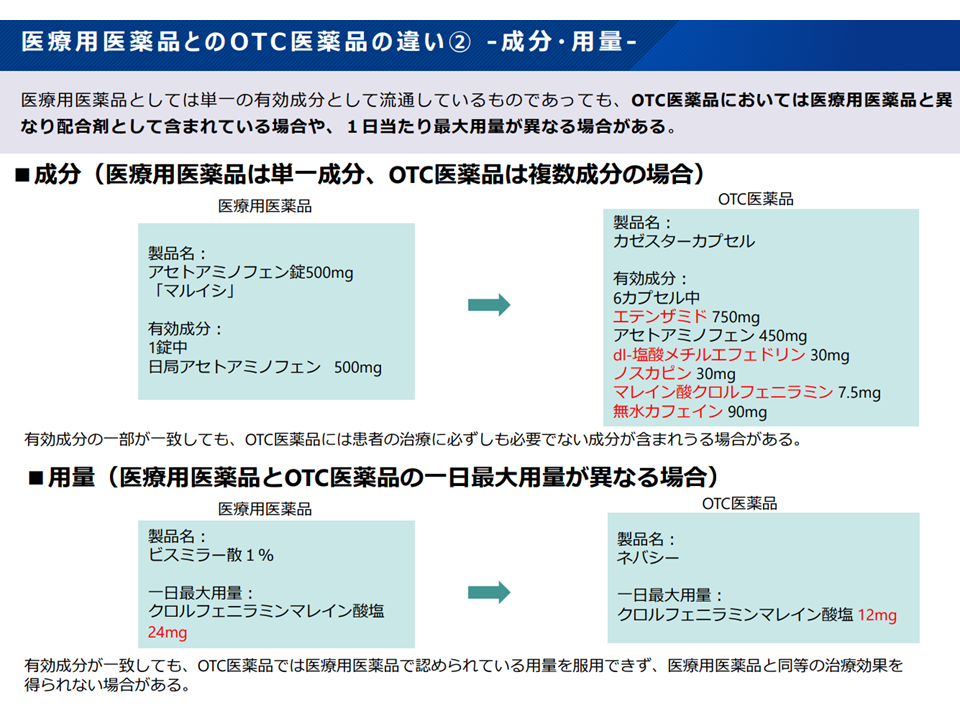

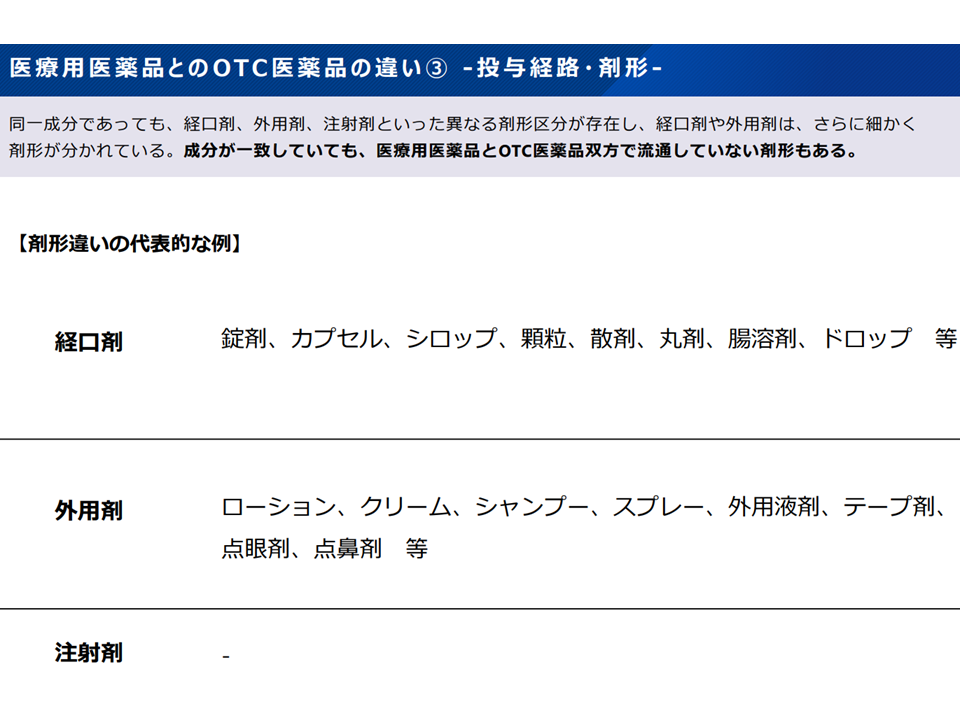

厚生労働省は関連して、OTC類似薬(医療用医薬品)とOTC薬(一般用医薬品)とでは、「有効成分が一致していても、用法・用量、効能・効果、投与経路・剤形などに違いがある」ケースもあることを紹介しています。この点を考慮すると、「OTC類似薬=OTC薬であり、置換が可能」とは単純に考えられないことが分かります。

OTC類似薬とOTC薬との違い1(社保審・医療保険部会3 251106)

OTC類似薬とOTC薬との違い2(社保審・医療保険部会4 251106)

OTC類似薬とOTC薬との違い3(社保審・医療保険部会5 251106)

また、小児や指定難病患者などでは「医療費の自己負担に対する助成」が行われており、OTC類似薬の保険給付の在り方を考える際には、こうした点も考慮しなければいけません(例えば、OTC類似薬を仮に保険給付から除外し、小児患者や指定難病患者が当該「保険給付から除外されたOTC類似薬」を使用する場合には助成対象から外れてしまい、最終的な負担が、現状よりも大きく増加してしまう可能性もある)。

こうした状況を踏まえて医療保険部会委員からは、▼小児や指定難病患者などへの配慮は必要だが、効能効果の差を踏まえながら、OTC薬へ代替が可能なOTC類似薬については特別の患者自己負担などを求めていくべき(佐野委員)▼「OTC類似薬を保険給付から除外する」という方向で検討を進めるべき(北川委員)▼OTC類似薬を保険給付から除外するのではなく、保険外併用療養制度などを活用して「別途の負担」を検討する余地があるのではないか(伊奈川委員)▼段階的に、まずはリスクの低いと考えられる成分から、OTC類似薬の保険給付の在り方見直しを進めてはどうか。単純に「OTC類似薬を保険給付から除外する」ことは好ましくない。一般用薬も含めた一元的な薬歴管理、患者・国民の意識改革などをセットで進めるべき。また「保険給付の対象となる高額な医薬品を選択する」というモラルハザードの危険性を考慮すべき(藤井委員)▼一般用薬では複数成分が配合されるものも少なくない。まずは「単一成分で、同じ適応症となっている医薬品」に対象を絞って、保険給付の在り方論議を進めてはどうか(渡邊委員)を交付する場合の保険給付に絞って議論すべき▼「OTC類似薬=OTC薬」ではなく、患者が自己判断で「適しているOTC薬」を選択し、正しく服用することは難しいであろう。「OTC類似薬の保険給付からの除外」はすべきではない(城守委員)▼例えば入院においてOTC類似薬をどう考えるのか、などの問題もあり、慎重な検討が必要である。単純にOTC類似薬→OTC薬への置き換えはできない(島弘志委員:日本病院会副会長)—などの様々な意見が出ています。

「段階的に進めてはどうか」という藤井委員や渡邊委員の提案に魅力を感じますが、委員間で考え方の大きな差があると思われ、さらに議論を重ねていくことが必要でしょう。

なお(2)の「バイオ先行品→バイオ後続品」への置き換えについては、「後続品への置き換えが進んでいるものについては、あえて先行品を使用する場合に選定療養の対象とすることを考えるべき」との意見も一部にありますが、多くの委員は「バイオ先行品とバイオ後続品とは似て非なるものであり、治療途中の切り替えなどは困難である」「新規にバイオ医薬品を使用する場合に、医師等が後続品を選択するためのインセンティブなどを検討していくべき」との声が多いようです。

また、11月6日の医療保険部会では「高額療養費の在り方」論議も行われており、多くの委員から「高額療養費の在り方も、医療保険制度改革全体の中で考えていくべき」との指摘が出ています(関連記事はこちら)。

【関連記事】

長期収載品の選定療養について対象・患者特別負担の拡大を図るべきか、OTC類似医薬品を保険給付から除外すべきか—社保審・医療保険部会

有用性が高く安全性の確保されるオンライン診療を推進、短期滞在手術等の入院→外来シフトを強力に推進―中医協総会(2)

クリニックの診療報酬「適正化」、具体的には機能強化加算の廃止、外来管理加算の廃止、地域包括診療料・加算の改組等が必要―財政審

外来化学療法の拡大やがんゲノム医療の推進等を診療報酬でサポート、「効率的な透析医療」の評価をどう考えるべきか―中医協総会(3)

ICT機器導入を前提に「入院料の看護配置の柔軟化」を図れないか、看護師の夜勤手当増額を診療報酬で支援―中医協総会(2)

地域包括医療病棟について「施設基準の緩和」や「急性期2-6病棟のケアミクス」をどう考えるべきか―中医協総会(1)

病院経営は極めて厳しく「2025年度補正予算での経営支援・2026年度の+10%の診療報酬改定、消費税問題の抜本解消」が必要―四病協

2026年度薬価制度改革、「長期収載品から後発品へのシフト」を推進、医療上必要な医薬品の安定供給も重視—中医協・薬価専門部会

2026年度診療報酬改定に向け療養病棟の施設基準見直しや身体拘束のペナルティ強化等検討、病院経営は24年度にさらに悪化―中医協総会

将来の「日本の医療のグランドデザイン」を定めたうえで地域医療構想や医療計画、診療報酬にブレイクダウンしていくべき—日病・相澤会長

2026年度診療報酬改定、医療機関経営の厳しさ踏まえて「物価や賃金、人手不足などへの対応」を重視すべき―社保審・医療部会(1)

「医療機関の消費税問題」を集中論議する会議体を設置せよ、敷地内薬局について「政府の立場」を明確にせよ—日病協

ルールのすり抜け・悪用を行う敷地内薬局に対しては、診療報酬の厳格化・適正化を行うべき―中医協総会

2026年度診療報酬改定、「物価や賃金、人手不足などの医療機関等を取りまく環境の変化への対応」を重点課題に―社保審・医療保険部会(1)

大規模急性期病院の消費税負担、診療報酬による補填は60%台にとどまり、8000万円から1億7000万円の損税発生病院も―四病協

費用対効果評価制度に基づく価格調整、「価格引き上げ要件の明確化」や「効果が変わらず高額な製品の対応」など検討―中医協部会

「長期収載品の選定療養費」導入で後発品使用が大進展、後発医薬品使用体制加算等を継続すべきか、廃止すべきか?―中医協総会(2)

大病院→地域医療機関の逆紹介をどう進めるか、生活習慣病管理料、かかりつけ医機能評価する診療報酬はどうあるべきか―中医協総会(1)

長期収載品の選定療養について対象・患者特別負担の拡大を図るべきか、OTC類似医薬品を保険給付から除外すべきか—社保審・医療保険部会

2026年度材料価格制度改革、小児用医療機器の開発促進を狙って「評価の充実」などを検討—中医協・材料部会

条件・期限付き承認を受けた再生医療等製品、本承認までの間「有用性加算等での評価」を控えるべきか—中医協総会

2026年度薬価制度改革、市場拡大再算定の特例ルールの是非をどう考えるか、医薬品の原価開示をどう進めるか—中医協(3)

ICUの施設基準に「設置病院の救急搬送件数・全身麻酔手術件数」など盛り込むべきか、ICU5・6の存廃をどう考えるか—中医協総会(2)

2023年度から24年度にかけて病院経営はさらに悪化、医業「赤字」病院割合は73.8%、経常「赤字」病院割合は63.6%に増加—四病協

「病院の救急搬送受け入れ件数」を急性期1入院料の施設規準に盛り込み、DPC標準病院群の基礎係数切り分けなど検討—中医協総会(1)

病院経営状況は更に悪化しており2026年度診療報酬による対応が重要となるが、併せて医療の無駄排除など十分に進めよ—社保審・医療部会(2)

2024年度に大学病院全体で「508億円の経常赤字」、22年度比で医薬品費が14.4%増、診療材料費が14.1%増と経営圧迫—医学部長病院長会議

機能強化型の在支診・病の中でも「より緊急往診等の実績が多く、医師を多く配置する医療機関」をより手厚く評価しては—中医協総会

病院経営は厳しさを増しており、「緊急の財政支援」「入院料の引き上げや地域包括医療病棟の施設基準等緩和」など要望へ—日病・相澤会長

地域包括医療病棟の施設基準をどう見直すか、回復期リハビリ病棟の実績基準や重症患者割合基準をどう考えるか—入院・外来医療分科会(3)

2026年度診療報酬改定、「医療機関経営の維持」と「医療保険制度の維持」とのバランスをどう確保すべきか―社保審・医療保険部会

費用対効果評価制度に基づき価格調整が行われた38品目の「製品価格全体に対する価格調整額の割合」は中央値でマイナス4.29%―中医協

2026年度材料価格制度改革、「チャレンジ申請の有用性データの在り方」「プログラム医療機器の評価基準など整理―中医協・材料部会

ICU施設基準への「病院の救急搬送・全身麻酔手術件数」導入、宿日直医師配置するICU5・6の在り方など検討—入院・外来医療分科会(2)

2026年度診療報酬改定、急性期入院医療の評価指標、内科系症例の看護必要度評価、DPC改革等の方向を検討—入院・外来医療分科会(1)

2026年度薬価制度改革、医薬品業界からは「カテゴリ別の薬価改定ルール」案が提示される—中医協・薬価専門部会

医療分野を「基幹インフラ制度」に追加へ、特定機器による「言わばサイバー攻撃の時限爆弾」導入を阻止―社保審・医療部会

ICT利活用で「医師事務作業補助者の負担軽減」を図り、さらに「医師の業務負担軽減」に繋げていくべきではないか—入院・外来医療分科会(2)

「救急対応に積極的な病院ほど経営が厳しい」状況改善を、総合入院体制加算と急性期充実体制加算の一本化検討を—入院・外来医療分科会(1)

医療費の動向はコロナ禍「前」水準に戻ったと考えられる、医科入院では「在院日数減→延べ患者減」が進む—中医協総会

2026年度DPC制度改革、入院期間IIを現在の「平均在院日数」から「在院日数の中央値」に設定しなおしてはどうか—入院・外来医療分科会(3)

包括期機能を持つ病院について、例えば「高齢者の救急搬送や介護施設との連携」などを指標に評価してはどうか—入院・外来医療分科会(2)

看護必要度、A・C項目に内科的処置を追加し、救急搬送受け入れ度合い等に着目した該当患者割合への加算を検討—入院・外来医療分科会(1)

2025年度補正予算で「1床当たり50-100万円」の病院経営支援、2026年度に10%超の診療報酬プラス改定を実施せよ—6病院団体

薬剤師の「薬局→病院」シフトのために調剤報酬での対応を検討できないか?後発品調剤体制加算は継続すべきか?—中医協総会

2026年度診療報酬改定、医療提供サイド委員は「大幅なプラス改定・基本料の大幅引き上げ・人員配置基準緩和」など要請―社保審・医療部会(1)

特定集中治療室管理料5・6(ICU5・6)、入室患者の重症度は他のICU1-4と同様であり「点数差の縮小」検討が必要—日病協

2026年度材料価格制度改革、「コスト増による採算割れ」対応、「医療機関の逆ザヤ」対応などを検討せよ―中医協・材料部会

2026年度診療報酬改定、「在宅医療の充実」と「不適切な在宅医療の是正」の両立を目指せ—中医協総会(3)

2026年度診療報酬改定、「物価・人件費高騰への対応」や「保険料負担軽減、国民皆保険の持続可能性確保」が重要視点―社保審・医療保険部会

より多くの医療機関に「データ提出」求めるにあたり、医療機関の負担軽減や医療機関のメリットも考慮を—入院・外来医療分科会(4)

「6か月に一度も検査を行わない」生活習慣病管理は適切か?大病院からクリニック等への逆紹介を推進すべき—入院・外来医療分科会(3)

「身寄りがなく同居者が不明な者」を入退院支援加算の対象患者に含めるべきか、「面会制限」はどうあるべきか—入院・外来医療分科会(2)

救急搬送受け入れ件数や全身麻酔手術件数を指標に「ICU等の設置を認める病院」を絞り込んではどうか—入院・外来医療分科会(1)

病院経営は厳しく「自転車操業」状態、とくに大規模な急性期病院で極めて経営状況が厳しい—中医協総会(2)

物価・人件費が高騰する中での「入院時の食事」提供、人口・医療資源の少ない地域の医療体制をどう確保するか―入院・外来医療分科会(5)

入院時の食事基準額引き上げ後も物価・人件費高騰が続き、病院給食提供の継続が非常に難しい事態に陥っている―四病協

療養病棟の「処置/疾患・状態」の内容を見直すべきか、身体拘束最小化、自宅復帰、経腸栄養移行をどう促すか―入院・外来医療分科会(4)

回復期リハビリ病棟、「リハの効果評価」と「クリームスキミング防止」とのバランスをどう確保すべきか―入院・外来医療分科会(3)

「土日祝日のリハビリ実施・入院(発症・受傷)から3日以内のリハビリ実施」をどのように促していくべきか―入院・外来医療分科会(2)

ベースアップ評価料、「2024・25年度で4.5%の賃上げ」を目指しているが、現状では「3.4%の賃上げ」にとどまる―入院・外来医療分科会(1)

自治体病院の9割近くが経常赤字という異常事態の中、入院基本料の大幅引き上げ、緊急の経営支援などを要望—全自病・望月会長

2026年度診療報酬改定に向け入院料引き上げ、救急搬送を多く受け入れる地域包括ケア病棟の評価充実等検討を―地ケア推進病棟協・仲井会長

費用対効果評価制度、「保険償還の可否判断に用いない、価格調整範囲は加算部分のみ」との現行制度を見直すべきか―中医協

物価高騰・円安で「医療機器の逆ザヤ」(償還価格<購入価格)問題が拡大、2026年度材料価格制度改革での対応は?―中医協・材料部会

2026年度薬価制度改革に向けた論点が出揃う、イノベーション評価・皆保険の持続可能性・安定供給の3本柱—中医協・薬価専門部会

認知症治療薬レケンビの費用対効果評価、介護費縮減効果は勘案せず、2025年11月から薬価を15%引き下げ―中医協総会(2)

2024年度、自治体病院の86%が経常赤字、95%が医業赤字と「過去最悪」、大規模急性期病院では9割超が経常赤字—全自病・望月会長

2026年度診療報酬改定に向け「集約化すべき急性期入院医療の内容はどこか」などをより詳しく分析・検討せよ―中医協総会(1)

急性期入院医療の評価指標、包括期入院医療の評価指標、看護必要度における内科評価などをさらに詳しく分析・検討—入院・外来医療分科会(4)

診療報酬で医師働き方改革をどう支援すべきか、医師事務作業補助者の確保をどう促進すべきか—入院・外来医療分科会(3)

「人生の最終段階でどういった医療を受けたいか」の意向確認、身体拘束最小化をさら進めるために何が必要か—入院・外来医療分科会(2)

外科医不足解消に向け、「急性期入院医療・高難度手術の集約化」や「外科医の給与増」などを診療報酬で促進せよ—入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定や病院経営維持に向け、8月下旬の概算要求に間に合う形で政府に具体的な要望を行う—日病・相澤会長

地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の「中間評価」創設を、急性期病棟とのケアミクスは柔軟に認めよ―地ケア推進病棟協・仲井会長

効率的で質の高い入院医療提供のため、「病院・病床の機能分化、集約化」だけでなく「病院経営の維持」を実現せよ―中医協総会(1)

白内障手術など「入院」から「外来(短期滞在手術等基本料1)」への移行をさらに進めるために何が必要か―入院・外来医療分科会(4)

病院におけるポリファーマシー対策などの前提となる「病院薬剤師の確保」を診療報酬でどう進めていけば良いか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度診療報酬改定、内科症例の看護必要度評価の見直し、地域包括医療病棟の施設基準緩和などを実施せよ—日病協

特定機能病院で「再来患者の逆紹介」が進まない背景に何が?連携強化診療情報提供料の要件を緩和すべきか?―入院・外来医療分科会(2)

2024年度の自治体病院決算は85%が経常赤字、95%が医業赤字の異常事態、診療報酬の大幅引き上げが必要—全自病・望月会長

地域包括医療病棟と急性期2-5のケアミクス、「内科が不利にならない」ような配慮等をどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

費用対効果評価制度で「介護費用」の取り扱いをどう考えるのか、評価結果を診療ガイドライン等にどう反映させるべきか―中医協

外来医療ニーズ減少の中で「クリニックの在り方」をどう考えるか、かかりつけ医機能を診療報酬でどう評価するか—中医協総会

2024年度薬価制度改革から1年余りで画期的新薬の開発進む、2026年度改革でもイノベーション評価医の充実を—中医協・薬価専門部会

救急患者の「高次救急→一般病院」転院搬送、受け入れ側の一般病院に対する経済的評価も検討してはどうか―入院・外来医療分科会(4)

DPC、複雑性指数をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直し、入院期間IIをより短く設定してはどうか―入院・外来医療分科会(3)

看護必要度、内科系症例でA・C項目が低くなりがちな点をどう考えるか?B項目の取り扱いをどう考えるか?―入院・外来医療分科会(2)

一般的・拠点的「急性期機能病院」の診療報酬評価、救急受け入れ・全身麻酔手術・総合性の3軸中心に検討―入院・外来医療分科会(1)

院外リハや退院前訪問指導、早期リハ、管理栄養士の活躍、適切な入院時の食事提供に向け診療報酬で何ができるか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、「購入価格>償還価格(薬価、材料価格)」となるケースにどう対応するか—中医協

看護師確保が困難となる中、ICT利活用や看護補助者へのタスク・シフト等による業務負担軽減が必要不可欠―入院・外来医療分科会(2)

早期の退院・円滑な在宅復帰を目指す「入退院支援加算」等はどうあるべきか、病棟別の要件設定など検討すべきか―入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定、診療側は「病院経営の安定」を、支払側は「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化」など重視—中医協総会

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を評価、2026年度診療報酬の大幅プラス改定と改定前の対応に期待—日病協

健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)

かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)

生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)

外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体