認知症治療薬レケンビの費用対効果評価、介護費縮減効果は勘案せず、2025年11月から薬価を15%引き下げ―中医協総会(2)

2025.8.7.(木)

認知症治療薬「レケンビ」については、薬価が高く、また使用患者も多くなると予想されることから「費用対効果評価」の対象となっている—。

その際、介護費縮減が期待できる点を踏まえて「医療と介護を勘案して評価」すべきとの考えもあるが、その手法が確立されていないため「医療のみを勘案して評価」する。本年(2025年)11月から薬価を15%引き下げる―。

介護費を勘案した費用対効果評価については、今後、さらに研究・検討を進めていく—。

8月6日に開催された中央社会保険医療協議会・総会では、こういった点も承認されました。医療機関等の在庫にも配慮し、新薬価(薬価の引き下げ)は、この11月1日(2025年11月1日)から適用されます(同日の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」の中間とりまとめを踏まえた議論の記事はこちら)。

同日には、2026年度の薬価制度改革・材料価格制度改革・費用対効果評価制度改革の議論も各部会で行われており、別稿で報じます。

費用対効果評価において「介護費用の勘案」は時期尚早、引き続き研究・検討を進める

新たな認知症・軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)治療薬の「レケンビ点滴静注200mg」「同点滴静注500 mg」(一般名:レカネマブ(遺伝子組み換え))が2023年12月20日に保険適用(薬価基準収載)されています(関連記事はこちら)。

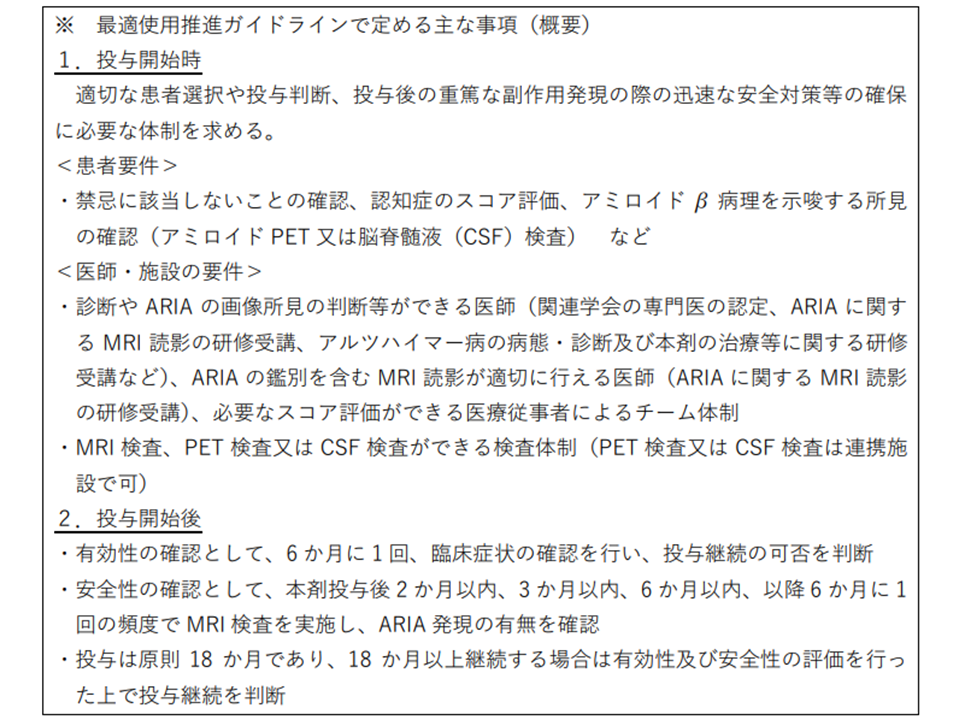

薬価は▼200mg2mL1瓶:4万5777円▼500mg5mL1瓶:11万4443円—に設定され(1人当たりの薬剤費は約298万円)、最適使用推進ガイドラインによって対象患者・使用可能施設に縛りはかかっているものの、認知症患者等の数の多さに照らし、「市場規模が非常に大きくなり、医療保険財政を圧迫する要因の1つになる」と考えられます(関連記事はこちら)。

レケンビの最適使用推進ガイドライン(検討中)の概要(中医協 231115)

このためレケンビは「費用対効果評価」の対象となり、保険適用後に「レケンビ使用の効果とレケンビの費用とを詳しく調査し、費用対効果が悪ければ、後に薬価を引き下げる」こととなりました(関連記事はこちら)。その際、レケンビは認知症治療薬であるため「介護費用の削減効果等を効果に含めるべきかどうか」が重要論点となっています(関連記事はこちらとこちら)。

その際に中医協委員からは、▼介護費について何をどのように勘案して費用推計したのかなどを明確にすべき▼「介護費」を勘案する初めての事例、重要な先行事例となるため、丁寧に議論をすべき—との意見が出されています。

これを受け8月6日の中医協総会には、費用対効果評価を行う公的分析班の代表者である福田敬参考人(国立保健医療科学院保健医療経済評価研究センターセンター長)から次のような点が報告されています。

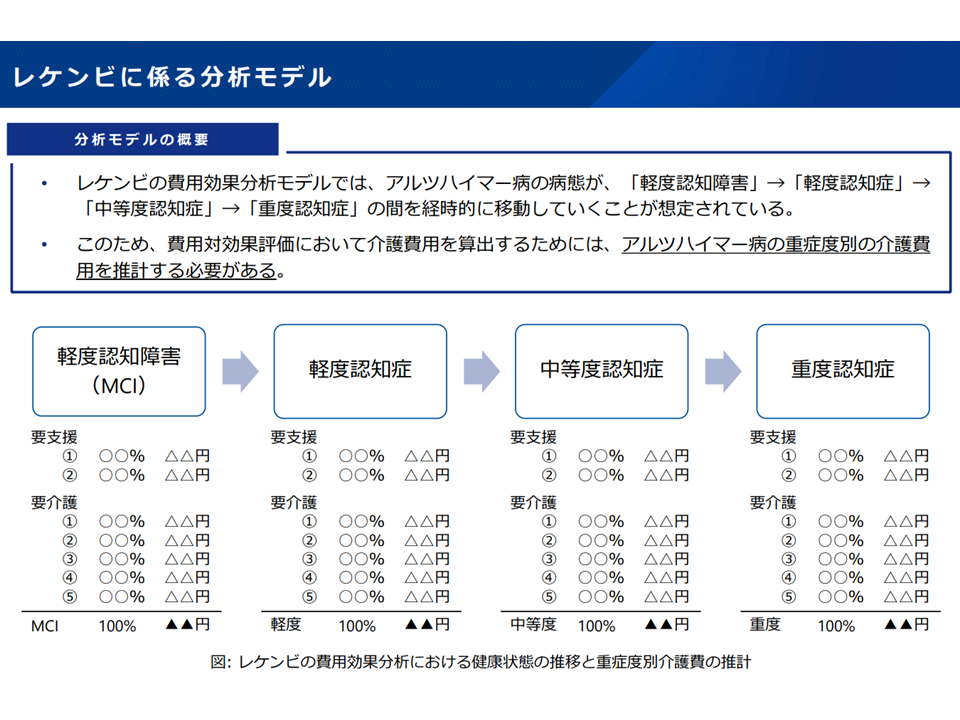

▽企業分析・公的分析のいずれでも「介護保険サービスにかかる費用」を介護費用とした(例えば、私費による介護サービス、有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く)にかかる費用等などは含めていない)

▽「アルツハイマー病の重症度別の介護費用」を次のように推計した

▼企業分析:「アルツハイマー病患者の要介護度別介護費」(九州大学のLIFE study)と「認知症の重症度別の要介護度分布に関する調査研究」(2012年)を用いて推計

▼公的分析:「NDB(医療レセプトデータ)と介護DB(介護レセプトデータ)との紐づけ結果」と「認知症の重症度別の要介護度分布に関する調査研究」(2012年)を用いて推計

介護費分析イメージ(中医協総会(2)1 250806)

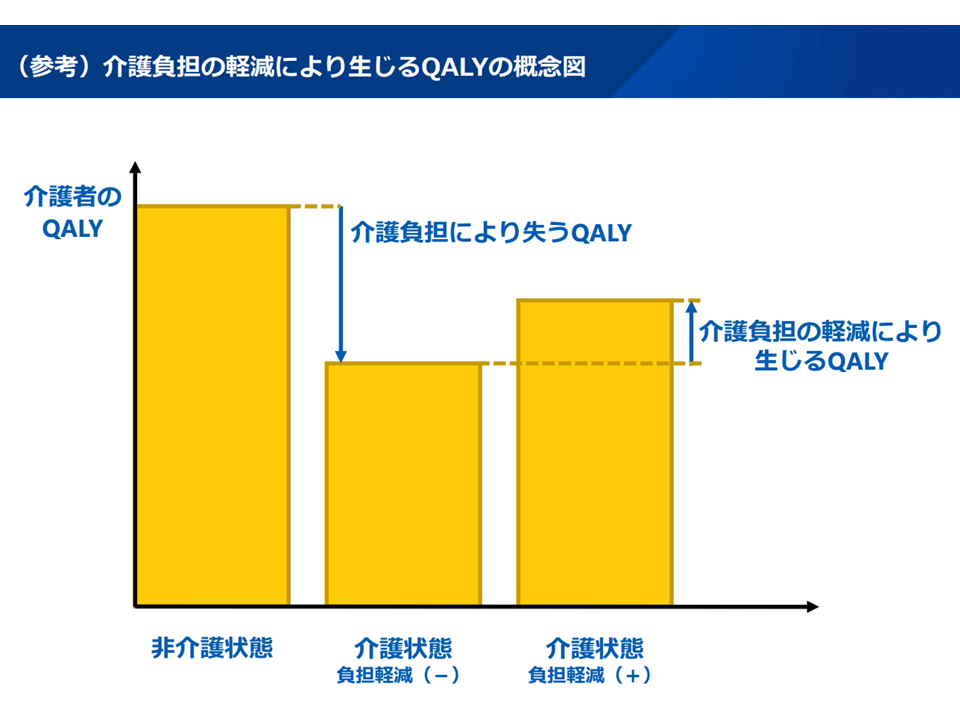

▽介護者(認知症高齢者を介護する家族など)のQOL(介護負担軽減によるQOL向上効果)を勘案した

▼企業分析:「介護者のQOL値(絶対値)」×「各状態の期間」を患者死亡時まで加算して得られた介護者のQALYを、レカネマブ群と比較対照群における介護者のQALYの差として評価

▼公的分析:企業分析では患者死亡後に介護者のQALYがゼロとなってしまうため、「各状態における介護者のQOLの差」を介護負担としてとらえ、その影響の差分を足し合わせて介護負担軽減により生じるQALYとした

介護負担軽減によるQALYのイメージ(中医協総会(2)2 250806)

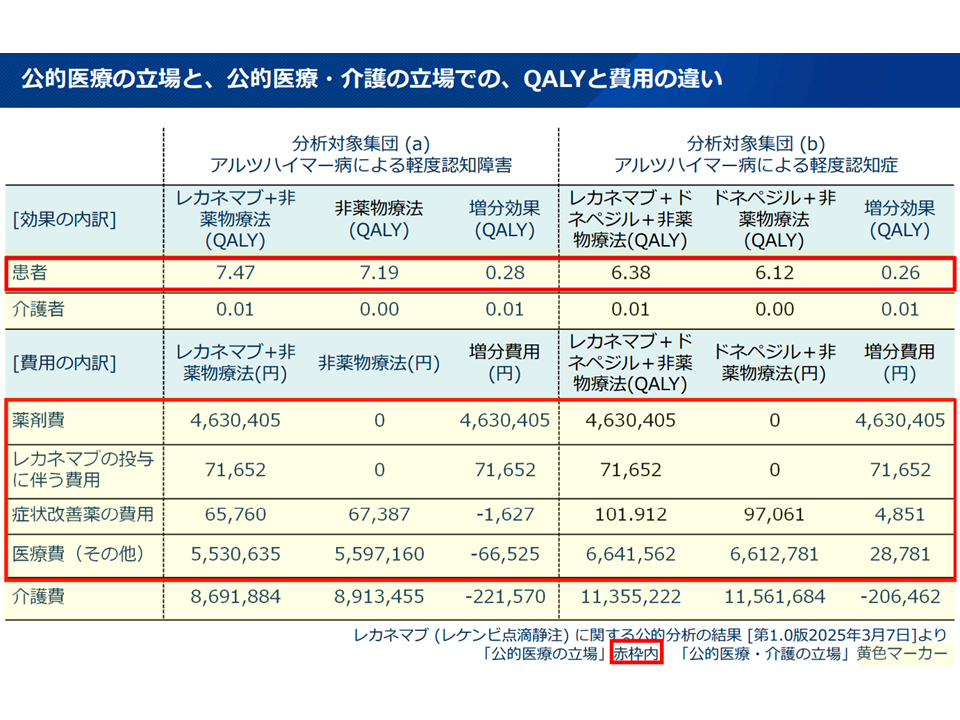

費用対効果評価専門組織では、「企業分析では、患者の生存期間が延長すれば、その分、介護者のQOLが加算される点で介護負担を適切に評価しているとは言えない」ため、「公的分析」の評価結果を妥当と判断しましたが、▼介護費用の内容については、仮定や推計を重ねたものであった▼家族介護者のQOL把握(介護負担軽減により生じるQALYの計算方法)について、学術的に確立されたコンセンサスは、現時点では存在しない—という大きな課題のあることも明らかにしています。

医療のみ勘案する場合、医療・介護を勘案する場合の違い(中医協総会(2)3 250806)

このため厚生労働省保険局医療課医療技術評価推進室の梅木和宣室長は、▼レケンビの費用対効果評価においては、「介護費の勘案」には課題があり、「医療部分のみに着目して費用対効果評価を行う」こととしてはどうか▼費用対効果評価制度における介護費用の取り扱いについては、引き続き、費用対効果評価専門部会で議論を進めてはどうか—と提案しています。

中医協委員もこの提案を受け入れており、次の費用対効果評価結果が採用されました。

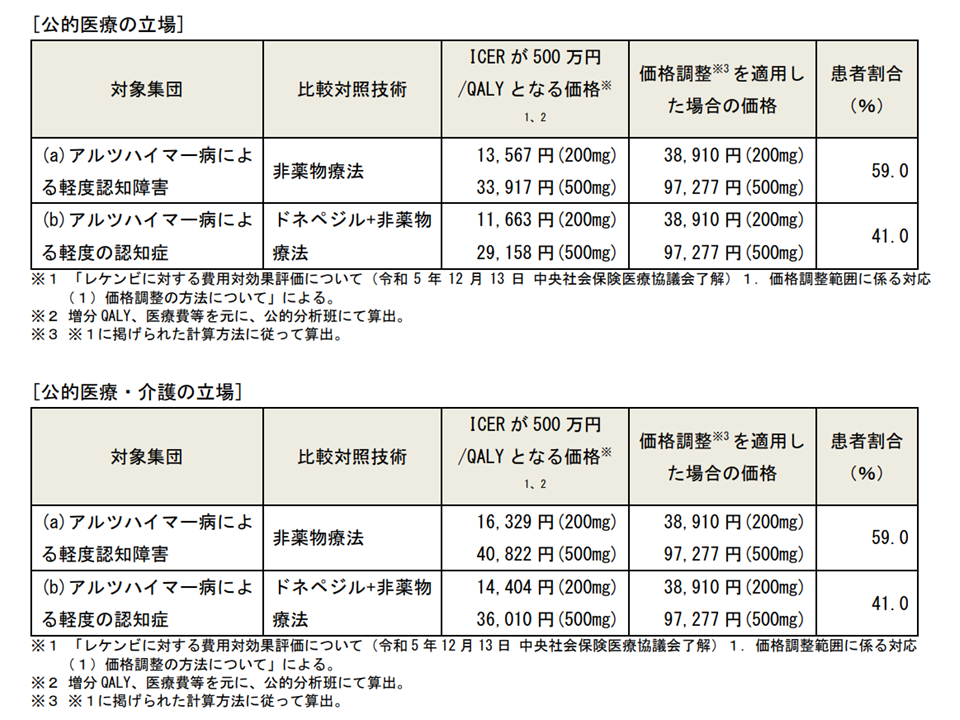

●医療部分のみに着目して費用対効果評価を行う場合(公的医療の立場)

▽MCI者への治療に用いる場合

・ICER(Incremental Cost-Effectiveness Ratio、増分費用効果比)が500万円/QALYとなる価格は、200mgで1万3567円、500mgで3万3917円と推計される

↓

・上記(1)ルールに沿って差額(上記価格と見直し前価格)の25%を引き下げる(上記(a))が、「見直し前価格の85%を下限とする」(上記(b))ために、見直し後の薬価は200mg「3万8910円」、500mg「9万7277円」となる

▽認知症患者への治療に用いる場合

・ICERが500万円/QALYとなる価格は、200mgで1万1663円、500mgで2万9158円と推計される

↓

・上記(1)ルールに沿って差額(上記価格と見直し前価格)の25%を引き下げる(上記(a))が、「見直し前価格の85%を下限とする」(上記(b))ために、見直し後の薬価は200mg「3万8910円」、500mg「9万7277円」となる

レケンビの費用対効果評価案(中医協総会 250709)

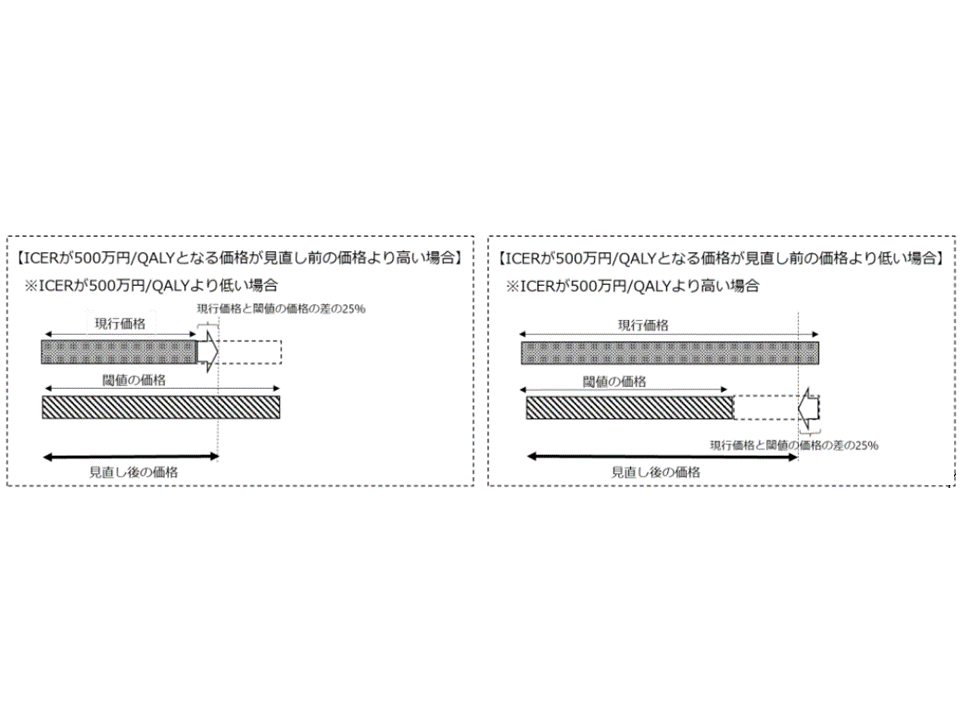

もっとも、レケンビについては、次のような価格調整方法の特例も設けられています。

(a)価格調整の方法は、費用対効果評価の結果「ICERが500万円/QALYとなる価格」(後述)と「見直し前の価格」の差額を算出し、差額の25%を調整額とする(言わば有用性加算部分に止めず、償還価格(薬価)全体を見直しの対象とするイメージ)

(b)価格が引き下げとなる場合には、調整後の価格の下限は「価格全体の85%(調整額が価格全体の15%以下)」とする

レケンビの費用対効果評価における「価格調整範囲」の特例的な考え方(中医協総会(1)4 231213)

このため、費用対効果評価結果を踏まえた薬価は、最終的には次のように設定されます(現在の薬価を踏まえた価格で購入した在庫が医療機関にあるため新薬価(引き下げ後薬価)の適用は11月1日となる。すぐに適用しなければ「購入価格>薬価」となり在庫が不良債権化してしまう可能性がある)。

【レケンビ点滴静注200mg】(200mg2mL1瓶)

(現在)4万5777円 → (2025年11月1日以降)3万8910円(6867円・15.0%引き下げ)

【レケンビ点滴静注500mg】(500mg5mL1瓶)

(現在)11万4443円 → (2025年11月1日以降)9万7277円(1万7166円・15.0%引き下げ)

こうした内容は承認され、今後の費用対効果評価論議などに向けて▼介護費用の勘案にはまだまだ課題があることが明確になった。公的介護保険制度が整備されている我が国では、外国を参考にするのではなく、日本独自モデルを構築することも考えられる。介護者の負担軽減を「QALY」で評価すべきか否かも検討課題の1つだ。今後、さらに研究を進め、丁寧かつ詳細に議論していく必要がある(診療側の江澤和彦委員:日本医師会常任理事)▼介護費用の分析方法については、まだ学術的に確立された方法がないことが確認できた(支払側の松本真人委員:健康保険組合連合会理事)▼介護費用について、引き続きデータを収集し、研究・検討を進めてほしい。NDB・介護DBの連結解析にも期待したい(鳥潟美夏子委員:全国健康保険協会理事)—などの意見が出ています。

なお、レケンビについては、上述のように「認知症患者等が多く、患者・家族からの使用要望が強くなって市場規模が非常に大きくなる」ことが心配されており、▼薬価収載後の高額医薬品(認知症薬)を投与した全症例を対象とした調査(使用成績調査)の結果等を注視する▼四半期での速やかな再算定の適否を判断するため、薬価算定方法・2年度目の販売予想額にかかわらずNDBにより使用状況等を把握する▼使用実態の変化(医療機関の体制や使用実態の変化、実施可能な検査方法等の拡充、患者あたりの投薬期間延長など)を注視する▼保険適用から18か月(現在の最長投与期間)・36か月経過時点などに中医協に状況報告を行い、必要に応じて対応を検討する—こととされています(関連記事はこちら)。

8月6日の中医協にはこの方針に沿って、次のような点が報告されています。

▽投与患者数は、薬価収載時点の予測(初年度400人、2年度0.7万人)と大きく変わっていない

▽現時点ではレケンビ点滴静注等について「18か月以上の投与」の情報はない

レケンビ投与患者数等の状況(中医協総会(2)4 250806)

▽レケンビ点滴静注の現時点の初回投与施設数は、薬価収載時の想定(約1400施設)を下回り約740施設で推移している

レケンビ提供施設等の状況(中医協総会(2)5 250806)

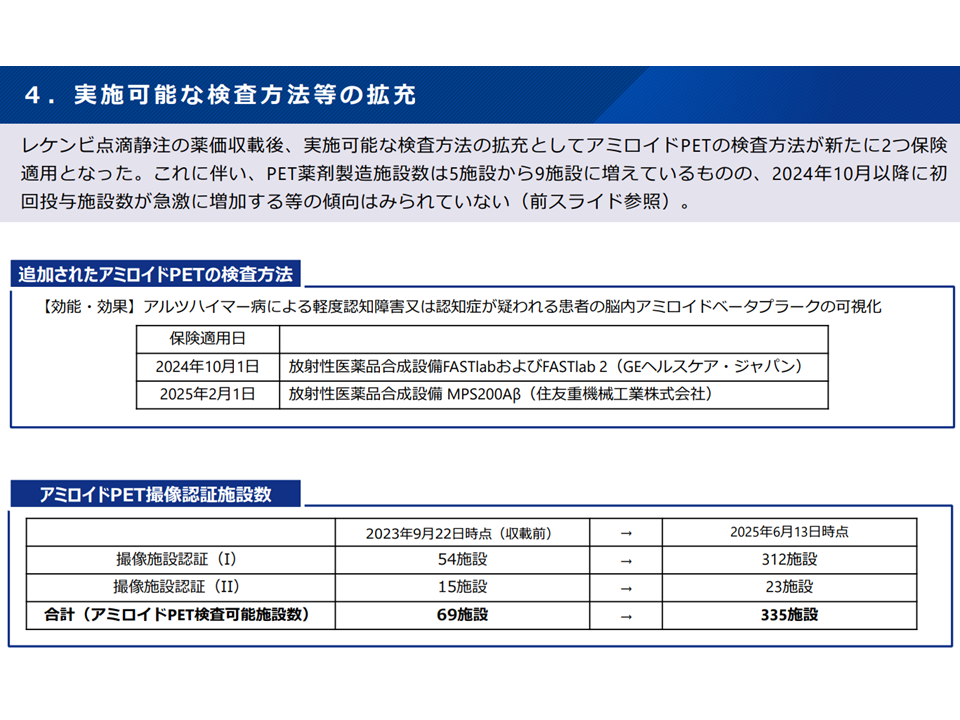

▽レケンビ点滴静注の薬価収載後、アミロイドPET(投与が必要な患者の抽出に用いる検査)の検査方法が新たに2つ保険適用となった。これに伴い、PET薬剤製造施設数は5施設から9施設に増えているが、2024年10月以降に初回投与施設数が急激に増加する等の傾向はない

アミロイドPET施設数等の状況(中医協総会(2)6 250806)

こうした結果を眺めると、現時点では「レケンビの使用が想定を超えて大きく増加している」状況にはなさそうです。ただし厚労省は「引き続き状況を注視し、使用実態の変化等が生じた場合等には、速やかに中医協総会に報告の上、改めて、高額医薬品(認知症薬)の薬価・価格調整に関する対応の必要性等について検討する」考えを示し、了承されています。

DPC参加等の届け出、「診療報酬改定前年の9月1―30日」に行うことを求める

また8月6日の中医協総会では「DPC参加・退出に係る届出期間」も議題となりました。

急性期入院医療を包括評価するDPC制度に参加等するためには、「診療報酬改定の6か月前以前の一定期間の受付期間内に提出する」ことが必要です。DPC参加病院を固めたうえで、参加病院間での相対評価で設定する基礎係数や機能評価係数IIの計算等に必要な時間を確保するためです。

この点について厚労省保険局医療課の林修一郎課長は「2024年度から診療報酬改定内容の施行が『6月』となったこと」などを踏まえ、「今後、診療報酬改定の前年度の9月・1か月間」としてはどうかとの考えを示し、了承されました。例えば、2026年度診療報酬改定からDPCに参加等する場合には前年である本年(2025年)の9月1-30日」に届け出を行うこととなり、近く関連通知の改正が行われます(厚労省サイトはこちら(DPC制度への参加等の手続きについて)とこちら(「DPC制度への参加等の手続きについて」の一部改正について))。

このほか、8月6日に開かれた中医協総会では、次のような点も了承等されています。

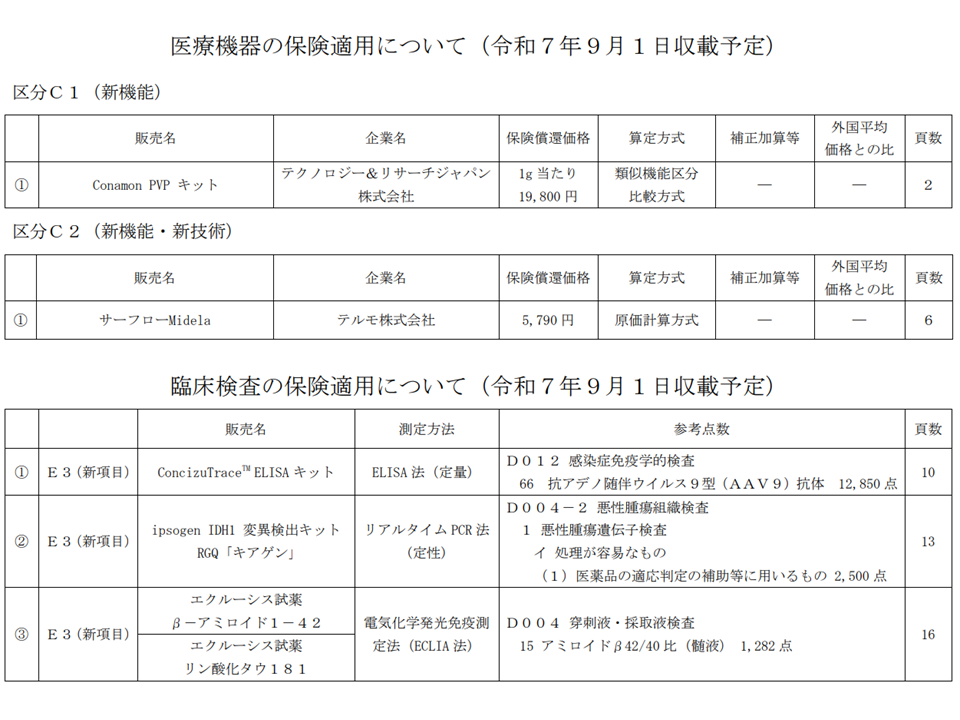

【新たな医療機器の保険適用】(今年(2025年)9月に保険適用予定、厚労省サイトはこちら)

▽1から3椎体の有痛性の第5胸椎(T5)-第5腰椎(L5)骨折に対する経皮的椎体形成術(PVP)に用いて疼痛軽減を図る【Conamon PVP キット】(1g当たり1万9800円)

▽肘窩を含む上腕の末梢血管から経皮的にアクセスして上腕の静脈へ挿入留置し、輸液・血液の採取等を行う【サーフローMidela】(5790円)

【新たな臨床検査の保険適用】(今年(2025年)9月に保険適用予定、厚労省サイトはこちら)

▽血漿中のコンシズマブ濃度の測定(コンシズマブ投与中の血友病A・血友病B患者におけるコンシズマブ用量調整の判断のための補助)(D012【感染症免疫学的検査】の「66 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体」(1万2850点)を準用して評価)

▽急性骨髄性白血病(AML)患者の血液または骨髄穿刺検体から抽出したゲノムDNA中のIDH1遺伝子変異の検出(イボシデニブのAML患者への適応判定の補助)(D004-2【悪性腫瘍組織検査】の「1 悪性腫瘍遺伝子検査」の「イ 処理が容易なもの」の「(1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」(2500点)を準用して評価)

▽脳脊髄液中のβ-アミロイド1-42の測定、脳脊髄液中の181位リン酸化タウタンパクの測定(脳内アミロイドβの蓄積状態把握の補助)(D004【穿刺液・採取液検査】の「15 アミロイドβ42/40比(髄液)」(1282点)を準用して評価)

新医療機器、新臨床検査一覧(中医協総会(2)7 250806)

【新たに保険適用される医薬品】(本年(2025年)8月14日に保険適用(薬価基準収載)予定、厚労省サイトはこちら)

例えば・・・

▽フォン・ヒッペル・リンドウ病関連腫瘍(同疾患の初めての治療薬)、がん化学療法後に増悪した根治切除不能または転移性の腎細胞がんの治療に用いる「ベルズチファン」

・ウェリレグ錠40mg(40mg1錠):2万1916円80銭

→高額ゆえ、次期診療報酬改定までDPCでも出来高算定とする(薬剤料だけでなく入院治療全体が出来高となる)

▽肺動脈性肺高血圧症の治療に用いる「ソタテルセプト(遺伝子組換え)」

・エアウィン皮下注用45mg(45mg1瓶):108万2630円

・エアウィン皮下注用60mg(60mg1瓶):144万1677円

→高額ゆえ、次期診療報酬改定までDPCでも出来高算定とする(薬剤料だけでなく入院治療全体が出来高となる)

新薬一覧(中医協総会(2)8 250806)

【保険医が投与することができる注射薬(処方箋を交付することができる注射薬)の対象薬剤追加】(厚労省サイトはこちら)

▽遅発型ポンペ病に対するミグルスタットとの併用療法に用いる「シパグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)」(販売名:ポムビリティ点滴静注用105mg)

【費用対効果評価に基づく薬価見直し】

▽未治療または、治療されており既存治療でコントロール可能な透析中の高リン血症、治療されており既存治療でコントロール不能な透析中の高リン血症の治療に用いる「テナパノル塩酸塩」(厚労省サイトはこちら)

・フォゼベル錠5mg(5mg1錠):(現在)234.10円 → (2025年11月1日以降)208.30円

・フォゼベル錠10mg(10mg1錠):(現在)345.80円 → (2025年11月1日以降)307.80円

・フォゼベル錠20mg(20mg1錠):(現在)510.90円 → (2025年11月1日以降)454.70円

・フォゼベル錠30mg(30mg1錠):(現在)641.80円 → (2025年11月1日以降)571.20円

▽非家族性高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症の治療に用いる「インクリシランナトリウム」(厚労省サイトはこちら)

・レクビオ皮下注300mgシリンジ(300mg1.5mL1筒):(現在)44万3548円 → (2025年11月1日以降)39万4758円

▽2型糖尿病を合併している肥満症、2型糖尿病を合併していない肥満症の治療に用いる「セマグルチド(遺伝子組換え)」(厚労省サイトはこちら)

・ウゴービ皮下注0.25mgSD(0.25mg0.5mL1キット):(現在)1923円 → (2025年11月1日以降)1764円

・ウゴービ皮下注0.5mgSD(0.5mg0.5mL1キット):(現在)3281円 → (2025年11月1日以降)3009円

・ウゴービ皮下注1.0mgSD(1.0mg0.5mL1キット):(現在)6060円 → (2025年11月1日以降)5557円

・ウゴービ皮下注1.7mgSD(1.7mg0.75mL1キット):(現在)8101円 → (2025年11月1日以降)7429円

・ウゴービ皮下注2.4mgSD(2.4mg0.75mL1キット):(現在)1万1009円 → (2025年11月1日以降)1万96円

・ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD(1mg1.5mL1キット):(現在)6525円 → (2025年11月1日以降)6049円

・ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD(2mg1.5mL1キット):(現在)1万1477円→ (2025年11月1日以降)1万590円

・ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD(4mg3mL1キット):(現在)2万703円 → (2025年11月1日以降)1万9051円

・ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD(6.8mg3mL1キット):(現在)3万2853円 → (2025年11月1日以降)3万194円

・ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD(9.6mg3mL1キット):(現在)4万4485円 → (2025年11月1日以降)4万861円

【関連記事】

2024年度、自治体病院の86%が経常赤字、95%が医業赤字と「過去最悪」、大規模急性期病院では9割超が経常赤字—全自病・望月会長

2026年度診療報酬改定に向け「集約化すべき急性期入院医療の内容はどこか」などをより詳しく分析・検討せよ―中医協総会(1)

急性期入院医療の評価指標、包括期入院医療の評価指標、看護必要度における内科評価などをさらに詳しく分析・検討—入院・外来医療分科会(4)

診療報酬で医師働き方改革をどう支援すべきか、医師事務作業補助者の確保をどう促進すべきか—入院・外来医療分科会(3)

「人生の最終段階でどういった医療を受けたいか」の意向確認、身体拘束最小化をさら進めるために何が必要か—入院・外来医療分科会(2)

外科医不足解消に向け、「急性期入院医療・高難度手術の集約化」や「外科医の給与増」などを診療報酬で促進せよ—入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定や病院経営維持に向け、8月下旬の概算要求に間に合う形で政府に具体的な要望を行う—日病・相澤会長

地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟の「中間評価」創設を、急性期病棟とのケアミクスは柔軟に認めよ―地ケア推進病棟協・仲井会長

効率的で質の高い入院医療提供のため、「病院・病床の機能分化、集約化」だけでなく「病院経営の維持」を実現せよ―中医協総会(1)

白内障手術など「入院」から「外来(短期滞在手術等基本料1)」への移行をさらに進めるために何が必要か―入院・外来医療分科会(4)

病院におけるポリファーマシー対策などの前提となる「病院薬剤師の確保」を診療報酬でどう進めていけば良いか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度診療報酬改定、内科症例の看護必要度評価の見直し、地域包括医療病棟の施設基準緩和などを実施せよ—日病協

特定機能病院で「再来患者の逆紹介」が進まない背景に何が?連携強化診療情報提供料の要件を緩和すべきか?―入院・外来医療分科会(2)

2024年度の自治体病院決算は85%が経常赤字、95%が医業赤字の異常事態、診療報酬の大幅引き上げが必要—全自病・望月会長

地域包括医療病棟と急性期2-5のケアミクス、「内科が不利にならない」ような配慮等をどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

費用対効果評価制度で「介護費用」の取り扱いをどう考えるのか、評価結果を診療ガイドライン等にどう反映させるべきか―中医協

外来医療ニーズ減少の中で「クリニックの在り方」をどう考えるか、かかりつけ医機能を診療報酬でどう評価するか—中医協総会

2024年度薬価制度改革から1年余りで画期的新薬の開発進む、2026年度改革でもイノベーション評価医の充実を—中医協・薬価専門部会

救急患者の「高次救急→一般病院」転院搬送、受け入れ側の一般病院に対する経済的評価も検討してはどうか―入院・外来医療分科会(4)

DPC、複雑性指数をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直し、入院期間IIをより短く設定してはどうか―入院・外来医療分科会(3)

看護必要度、内科系症例でA・C項目が低くなりがちな点をどう考えるか?B項目の取り扱いをどう考えるか?―入院・外来医療分科会(2)

一般的・拠点的「急性期機能病院」の診療報酬評価、救急受け入れ・全身麻酔手術・総合性の3軸中心に検討―入院・外来医療分科会(1)

院外リハや退院前訪問指導、早期リハ、管理栄養士の活躍、適切な入院時の食事提供に向け診療報酬で何ができるか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、「購入価格>償還価格(薬価、材料価格)」となるケースにどう対応するか—中医協

看護師確保が困難となる中、ICT利活用や看護補助者へのタスク・シフト等による業務負担軽減が必要不可欠―入院・外来医療分科会(2)

早期の退院・円滑な在宅復帰を目指す「入退院支援加算」等はどうあるべきか、病棟別の要件設定など検討すべきか―入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定、診療側は「病院経営の安定」を、支払側は「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化」など重視—中医協総会

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を評価、2026年度診療報酬の大幅プラス改定と改定前の対応に期待—日病協

健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)

かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)

生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)

外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体