包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

2025.6.17.(火)

高齢化がさらに進行する中で「医療・介護連携」を更に強化していくことが重要となる。2024年度診療報酬・介護報酬改定でも手当がなされているが、2026年度の次期診療報酬改定ではどういった対応が求められるか—。

地域において、医療提供体制の機能分化が求められているが、病院経営が厳しさを増す中で「機能分化にストップがかかる」ことも予想される。こうした点をどう考えていくか—。

6月13日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で、こうした議論も行われています(同日の地域包括医療病棟論議の記事は、こちら、回復期リハビリ病棟論議の記事はこちら、療養病棟論議の記事はこちら)。

6月13日に開催された「令和5年度 第3回 入院・外来医療等の調査・評価分科会」

2024年度同時改定で医療・介護連携を推進したが、まだ課題もある・・・

高齢化の進展に伴って「高齢患者への急性期医療の在り方」が重要な検討テーマの1つとなっています。

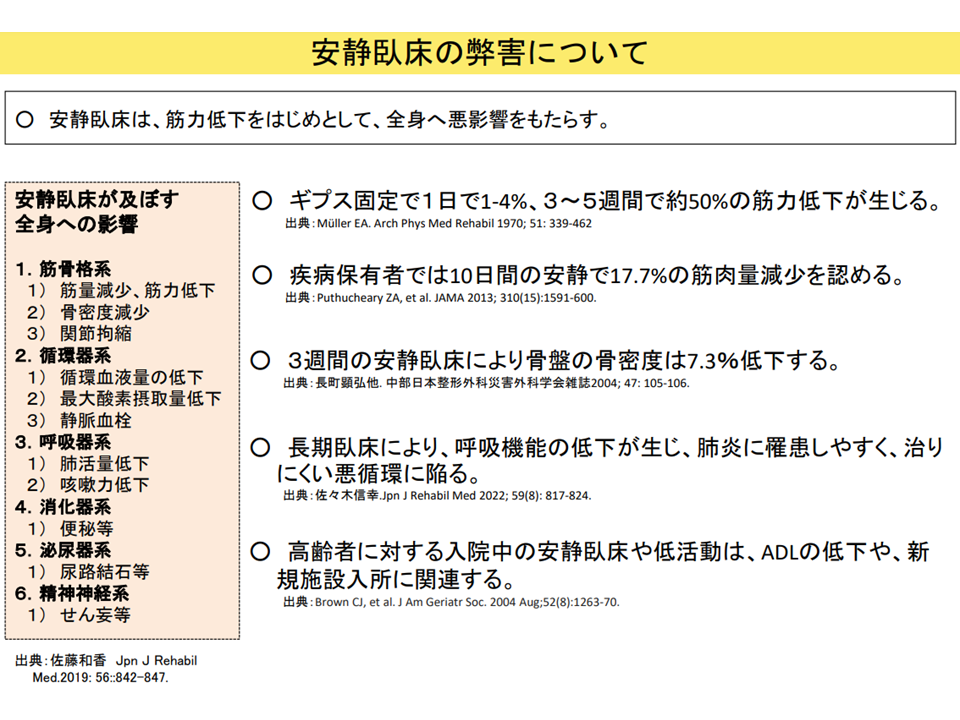

高齢患者を急性期期病棟(例えば7対1看護の急性期一般1など)で受け入れた場合、「介護力・リハビリ力が相対的に弱い」→「安静臥床」→「ADLの低下」→「寝たきり・要介護度の悪化」などのデメリットが生じることが各種研究から明らかにされています(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

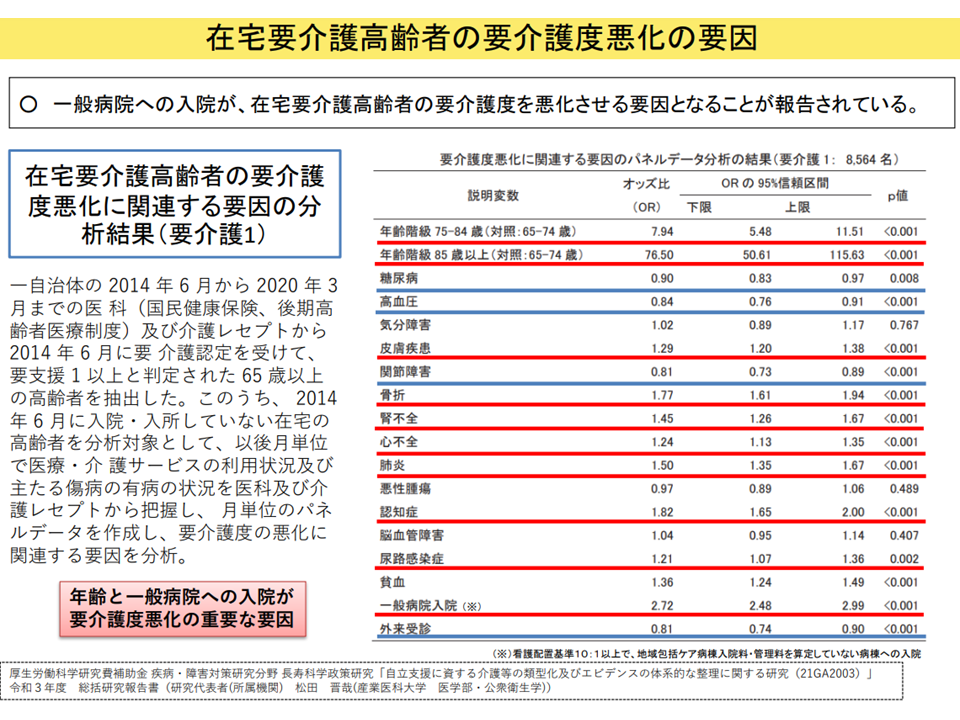

介護・リハ体制が充実していない「一般病院への入院」が要介護度を悪化させる1要因になるとの研究結果もある(医療・介護意見交換会4 230315)

安静臥床の弊害を指摘する論文も少なくない(医療・介護意見交換会5 230315)

2024年度の前回診療報酬改定では、この点がとりわけ重視され、例えば▼高齢の救急患者に包括対応する(急性期状態からの速やかな離脱に向けた十分な医療提供を行うとともに、「早期の退院に向けたリハビリ、栄養管理などの提供」「退院に向けた支援」「適切な意思決定支援」「在宅復帰支援」「退院後の在宅医療を行う医療機関や介護事業所等との連携」などを包括的に行う)病棟【地域包括医療病棟】の新設▼高次の救急病院から地域医療機関への早期転院(いわゆる下り搬送)を円滑に進める体制とその実施を評価する【救急患者連携搬送料】の新設▼急性期病棟でのリハビリ・栄養管理・口腔管理を一体的に実施することを評価する【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算】の新設—などが行われています。

また、新たな地域医療構想においても、「高齢患者対応」の充実を目指した次のような考え方が整理されています。

▽病床機能報告について、従前の「回復期」を、「高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供する機能」および「これまでの回復期機能」をミクスした【包括期機能】として整理する

▽新たに報告を求める「医療機関機能」に次の機能を位置づける

・高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連携しながら、入院早期からのリハビリテーション・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリテーション等の提供を確保する【高齢者救急・地域急性期機能】

・地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間対応や入院対応を行う【在宅医療等連携機能】

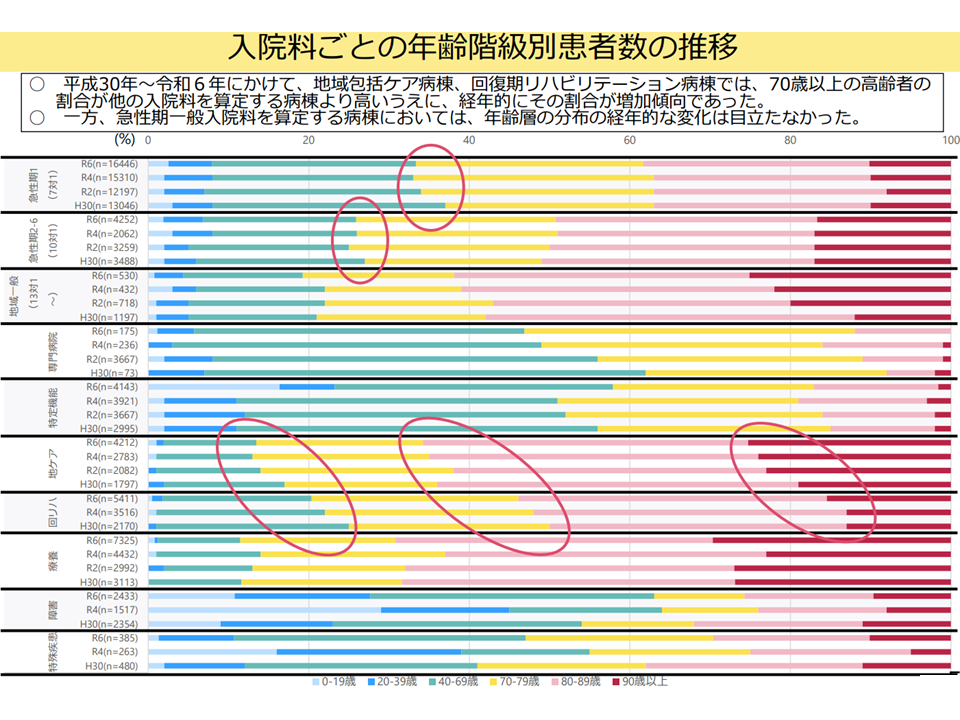

2026年度の次期診療報酬改定でも、こうした「高齢者の救急、急性期入院医療」対応が重要検討テーマの1つとなり、厚生労働省は次のようなデータを6月13日の入院・外来医療分科会に提示しました。

▽2018-24年にかけて、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟では「70歳以上高齢者の割合」が他病棟より高く、経年的にその割合が増加傾向であるが、急性期一般病棟では経年的な変化は目立たない(要介護者の状況も同様)

病棟別の入棟患者の年齢構成の推移(入院・外来医療分科会(4)1 250613)

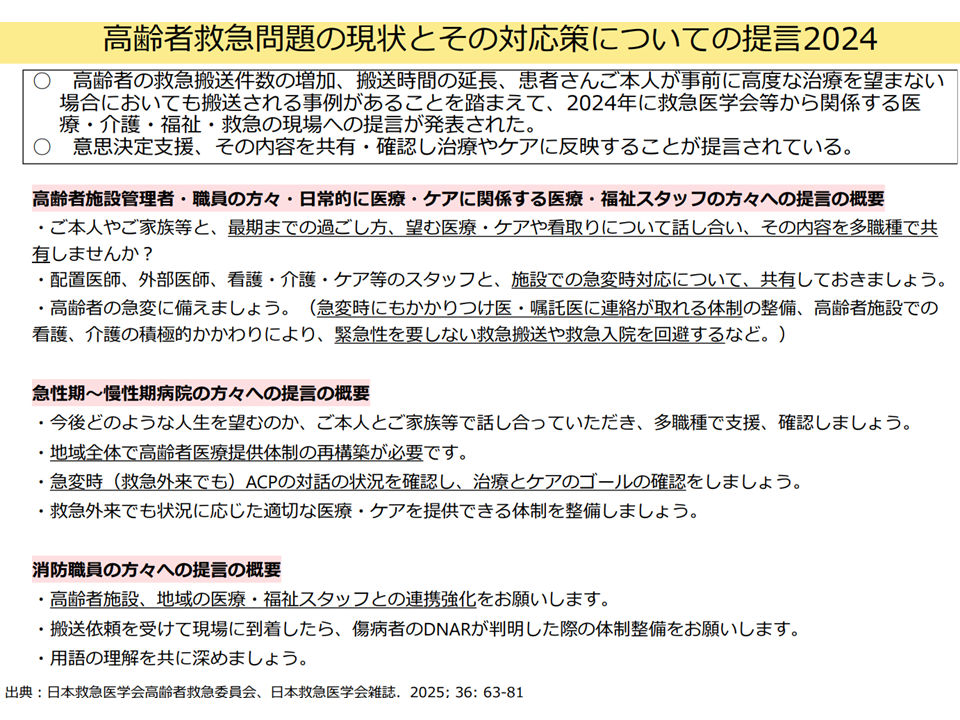

▽関係学会が、増加する高齢救急搬送患者に適切に対応するため「意思決定支援、意思決定内容の共有・確認と治療やケアへの反映」の重要性を提言している

高齢者救急問題への提言2024(入院・外来医療分科会(4)2 250613)

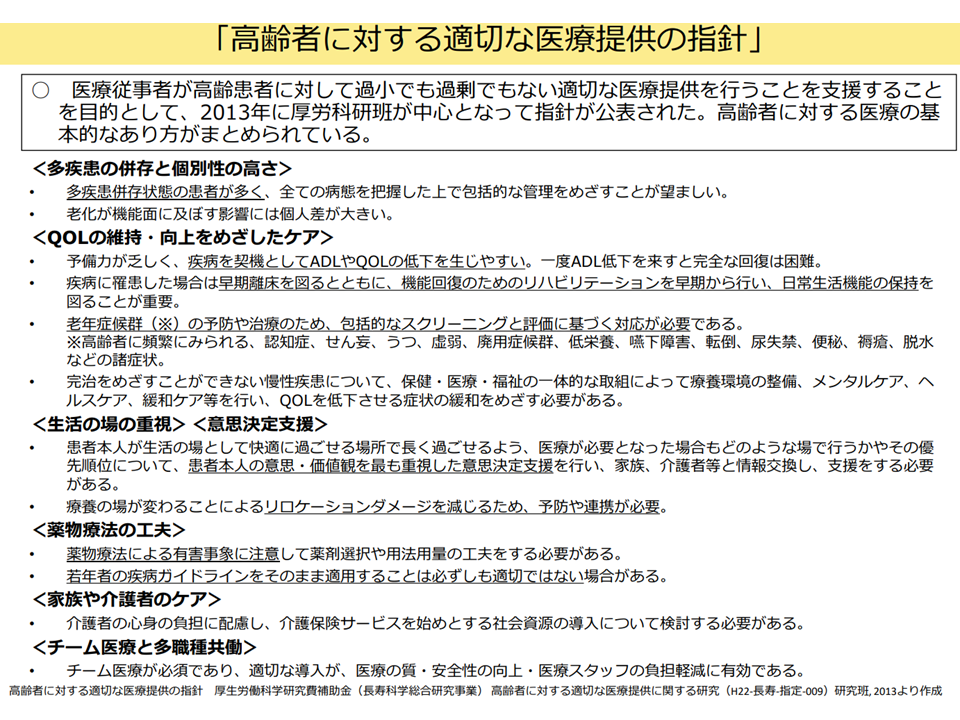

▽2013年に厚生労働科学研究班が中心となってまとめた「高齢者に対する適切な医療提供の指針」では、▼多疾患の併存と個別性の高さへの留意▼QOLの維持・向上をめざしたケアの重要性▼生活の場の重視▼意思決定支援の重要性▼薬物療法の工夫の必要性(ポリファーマシー対策▼家族や介護者のケアへの留意▼チーム医療と多職種共働の重要性—を指摘している

高齢者に対する適切な医療提供の指針(入院・外来医療分科会(4)3 250613)

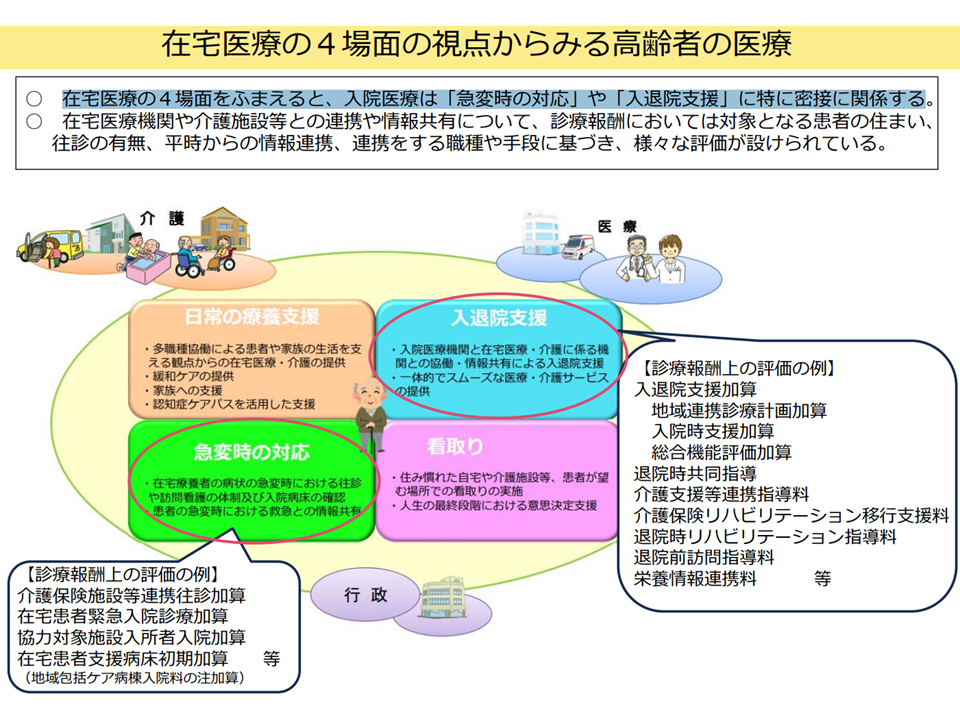

▽在宅医療の4場面(日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取り)と入院医療とでは「急変時の対応」や「入退院支援」で特に密接に関係し、診療報酬での評価もなされている

在宅医療と高齢者入院医療(入院・外来医療分科会(4)4 250613)

これらのデータ、さらに上述した「高齢者の急性期病棟への入院のリスク」とを合わせて考えれば、高齢患者については「急性期病棟から包括期病棟への早期移行、早期の在宅移行のための在宅医療担当医療機関やかかりつけの医療機関との連携」がますます重要になってくると考えられます。

なお、▼急性期病棟においても「高齢の入院患者が増加している」印象がある。「急性期一般1のみ病院」と「急性期一般1と地域包括ケア病棟などのケアミクス病院」と分けて見ていく必要があろう(牧野憲一委員:旭川赤十字病院特別顧問・名誉院長)▼「高齢患者は地域包括ケア病棟への移行を進める」という効果が生じて、「急性期病棟の高齢患者は増えず、地域包括ケア病棟での高齢患者が増加している」状況にあるのか、もう少し深掘りしていくべき(今村英仁委員:日本医師会常任理事)—という意見も出ている点に留意が必要です。

また、関連して厚労省は次のようなデータも示しています。

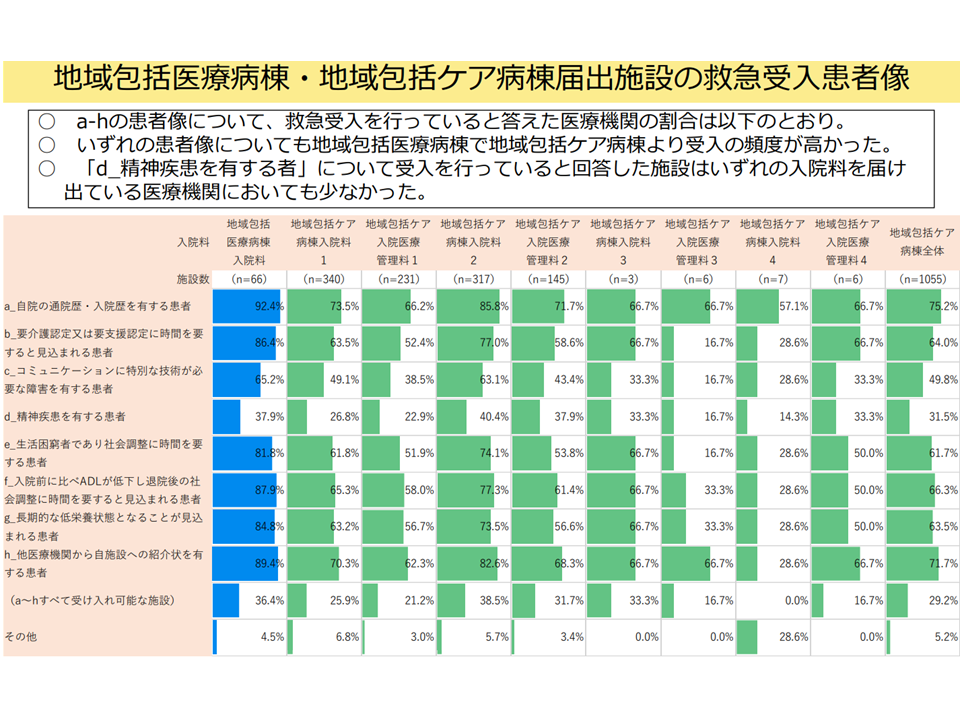

▽地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟を届け出る医療機関でも、「精神疾患を有する者」の救急搬送受け入れが少ない

地域包括医療・地域包括ケア病院での救急受け入れ状況(入院・外来医療分科会(4)5 250613)

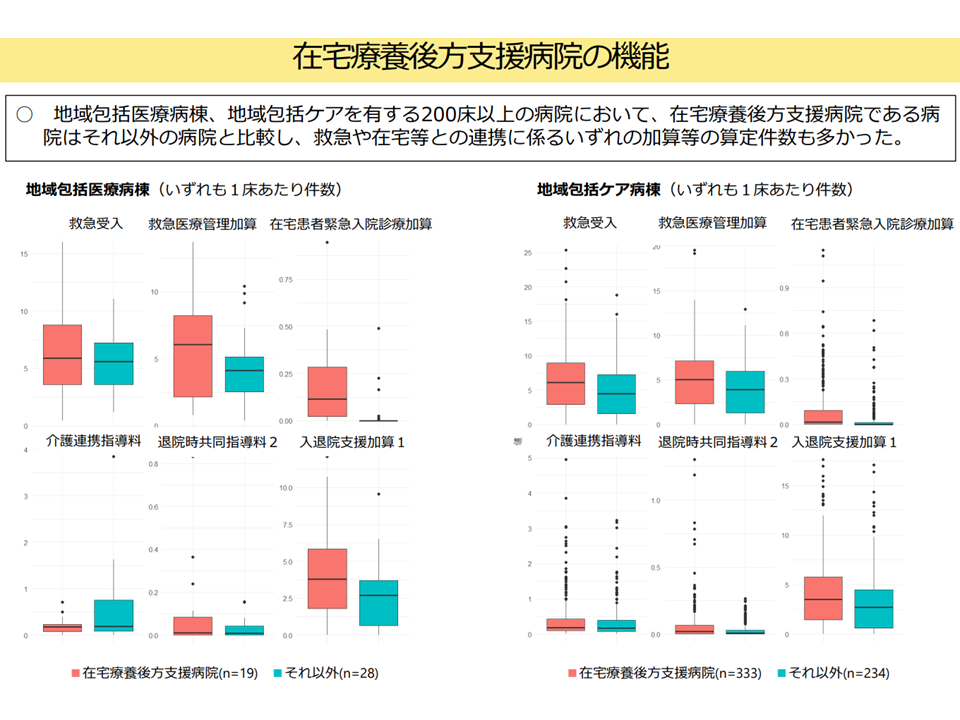

▽地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟を持つ200床以上の病院では、「在宅療養後方支援病院である病院」のほうが、そうでない病院と比べて、救急や在宅等との連携に係る加算等の算定件数が多い

在宅医療後方支援病院とそれ以外病院との機能比較(入院・外来医療分科会(4)6 250613)

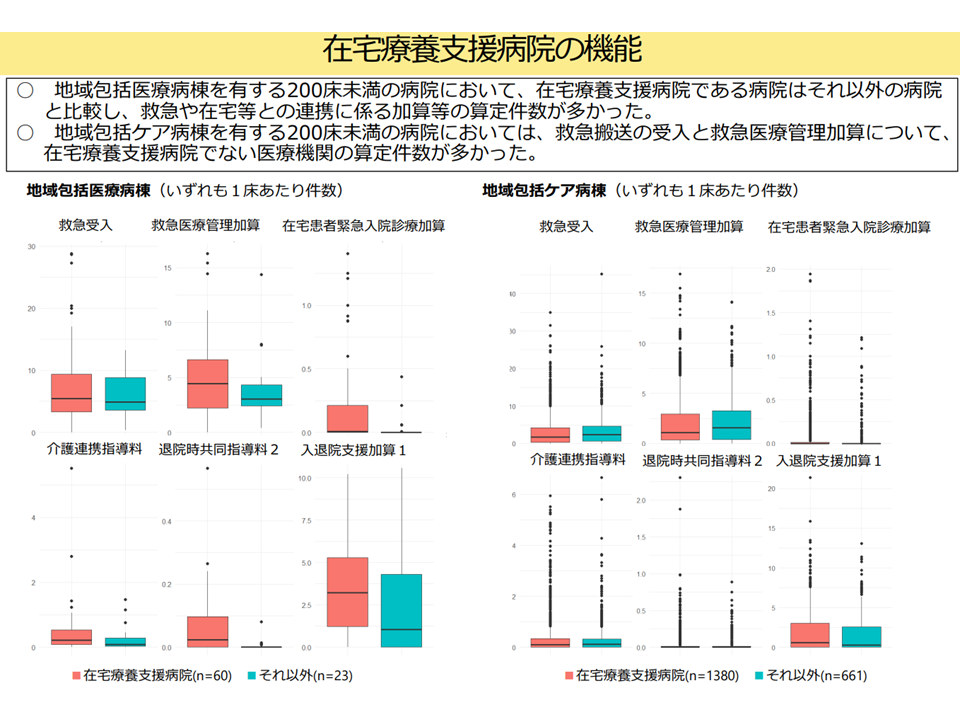

▽地域包括医療病棟を持つ200床未満病院では、「在宅療養支援病院である病院」のほうが、そうでない病院と比べて、救急や在宅等との連携に係る加算等の算定件数が多い

▽地域包括ケア病棟を持つ200床未満の病院では、「救急搬送の受け入れ」と「救急医療管理加算の算定」について、在宅療養支援病院でない医療機関の算定件数が多い

在宅療養支援病院とそれ以外病院との機能比較(入院・外来医療分科会(4)7 250613)

これらのデータを見ると、地域包括医療病棟を持つ病院に、より多くの救急搬送患者受け入れを求め、在宅医療担当医療機関等の連携をより強めてもらうために、例えば、「在宅療養後方支援病院や在宅療養支援病院をあわわせて届け出てもらう」(施設基準化する)ことや、「在宅療養後方支援病院や在宅療養支援病院をあわわせて届け出ている場合により高く評価する」(加算化する)ことなどを検討する余地が出てきそうです。

また、医療・介護連携の重要性は述べるまでもなく、「より強固な連携、より実質的な連携」を目指し、2024年度には診療報酬・介護報酬の双方から次のような手当も行われました。

(診療報酬)

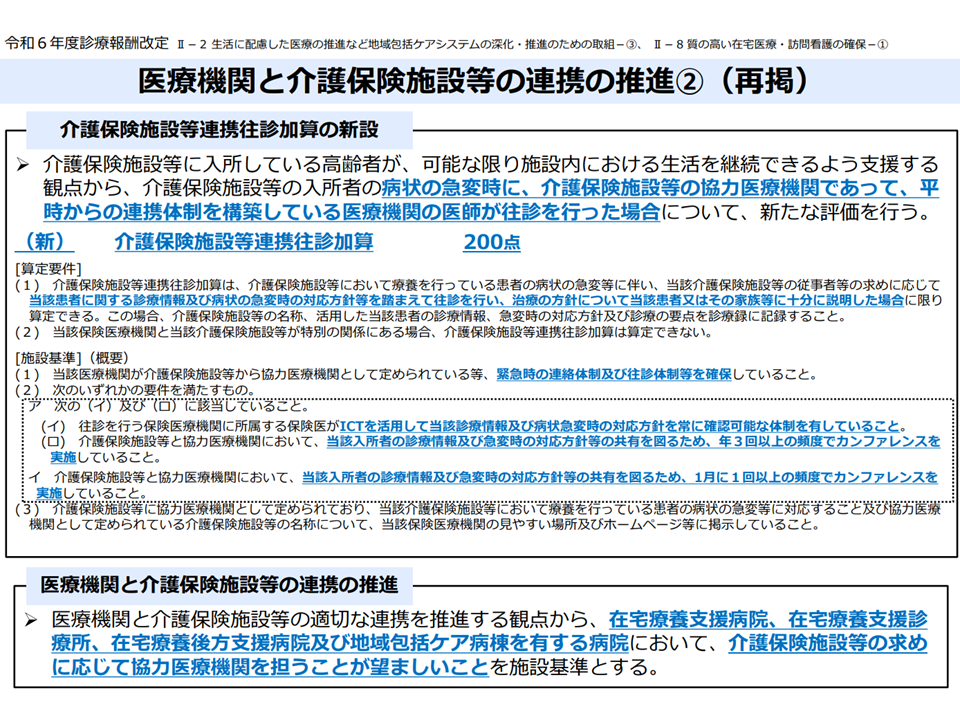

▽医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、▼在宅療養支援病院▼在宅療養支援診療所▼在宅療養後方支援病院▼地域包括ケア病棟を有する病院—について「介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関となることが望ましい」旨を施設基準に盛り込む

▽介護保険施設等の入所者の病状急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合に、新たに【介護保険施設等連携往診加算】(200点)を上乗せする

医療・介護連携の推進(2024年度診療報酬改定)

(介護報酬)

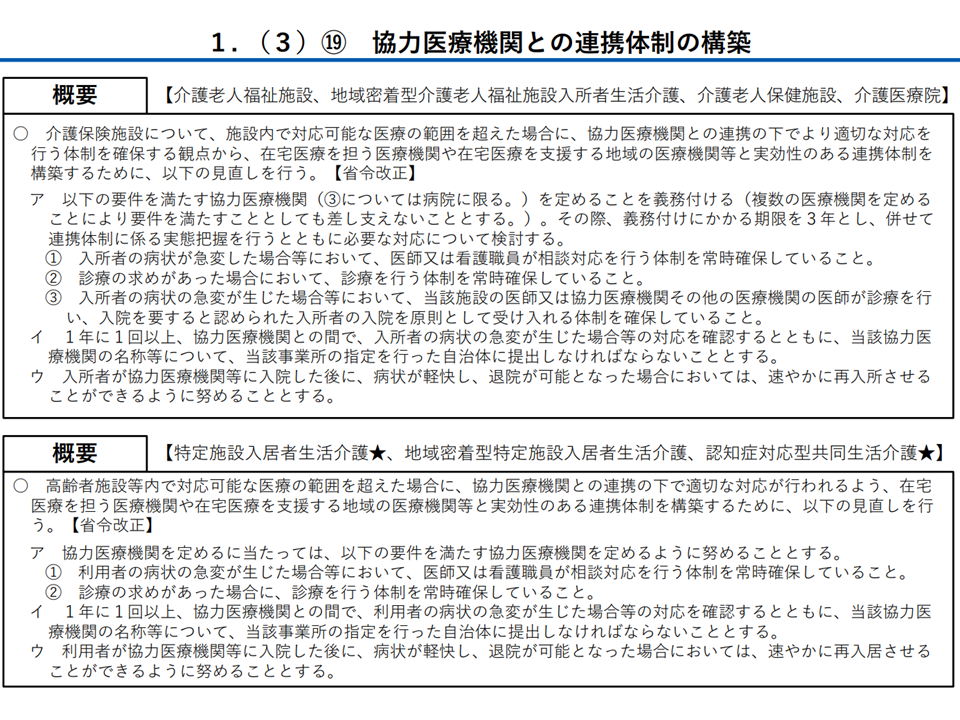

▽介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院において、(1)入所者の病状が急変した場合等に医師・看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している(2)「診療の求めがあった場合に診療を行う」体制を常時確保している(3)入所者の病状の急変が生じた場合等に、当該施設の医師または協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、「入院を要すると認められた入所者の入院」を原則として受け入れる体制を確保している—要件を満たす協力医療機関を定め、定期会合などの実質的な連携体制を構築することを義務付ける(加算での評価もある)(3年間の経過措置あり)

▽(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護において、上記の要件を満たす協力医療機関を定め、定期会合などの実質的な連携体制を構築することを努力義務とする(加算での評価もある)

医療・介護連携の推進(2024年度介護報酬改定1)

医療・介護連携の推進(2024年度介護報酬改定2)

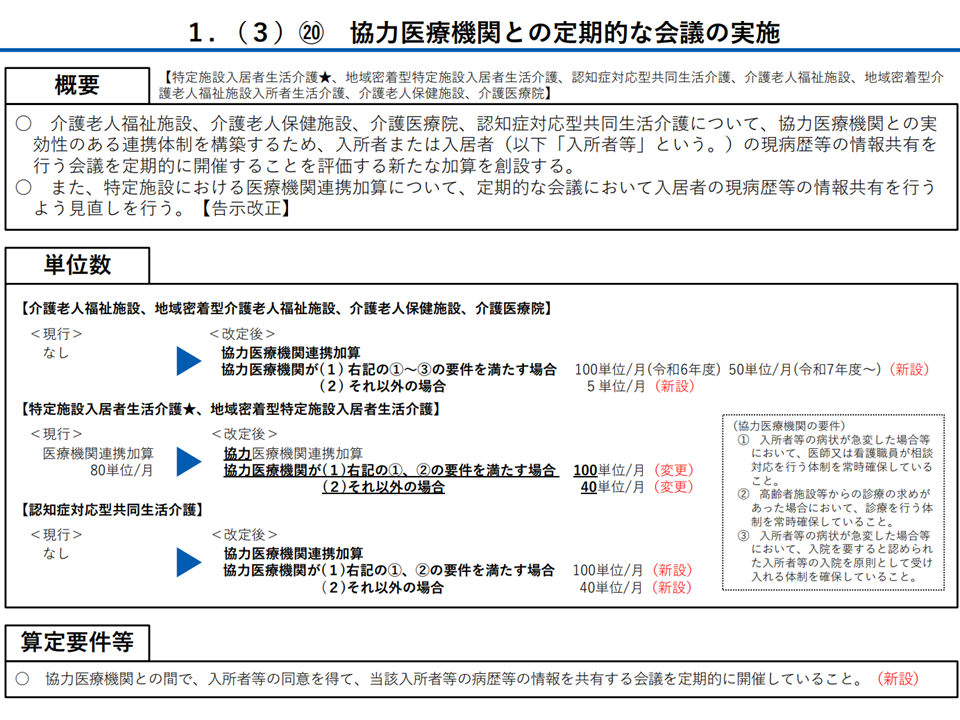

この点に関して厚労省は、▼老健施設・介護医療院の7割、特養ホームの6割弱で、すでに協力医療機関を定めており、このような施設では「平時からの医療機関との連携→急変時の救急搬送を控える」効果が伺える▼高齢者施設と医療機関との連携を評価する【協力医療機関連携加算】が設けられているが、「定期的な介護施設・医療機関の会議」が取得のハードルとなっている—ことなどのほか、次のような状況も報告されました。

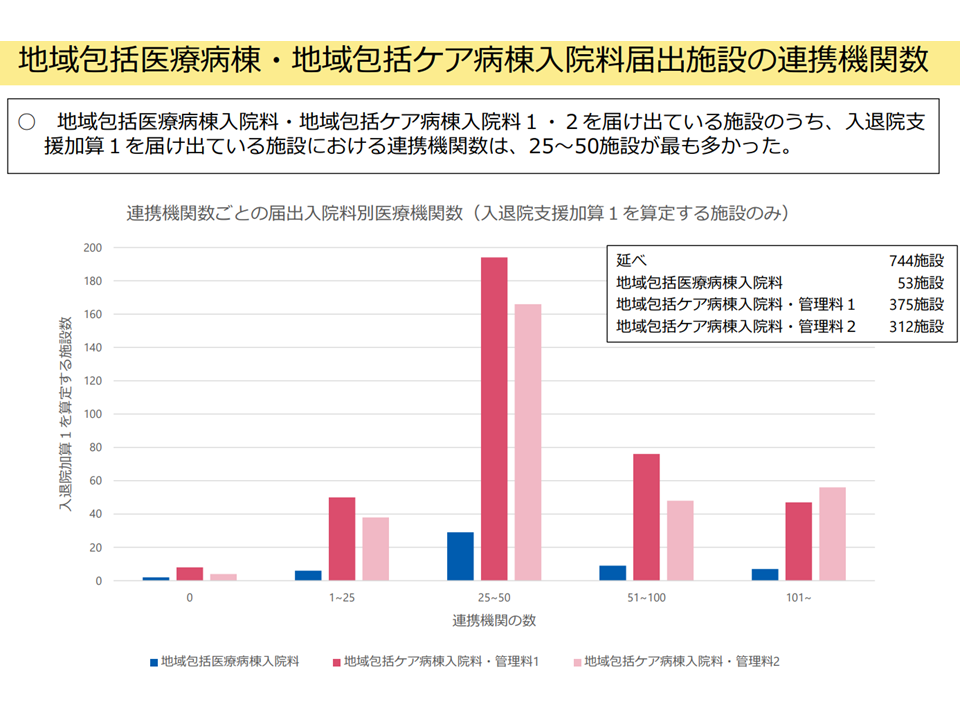

▽地域包括医療病棟入院料・地域包括ケア病棟入院料1・2を届け出ており、かつ【入退院支援加算1】を届け出ている病院の連携機関数を見ると、「25-50施設」が最も多い

地域包括医療・地域包括ケア病院の連携機関数(入院・外来医療分科会(4)11 250613)

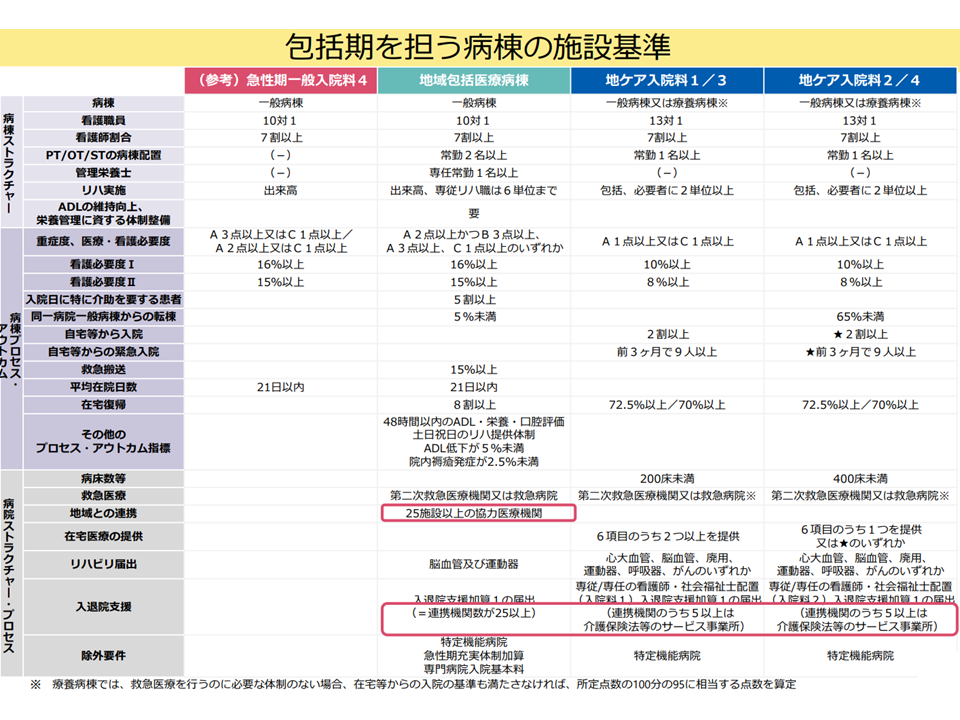

包括期病棟の施設基準比較(入院・外来医療分科会(4)12 250613)

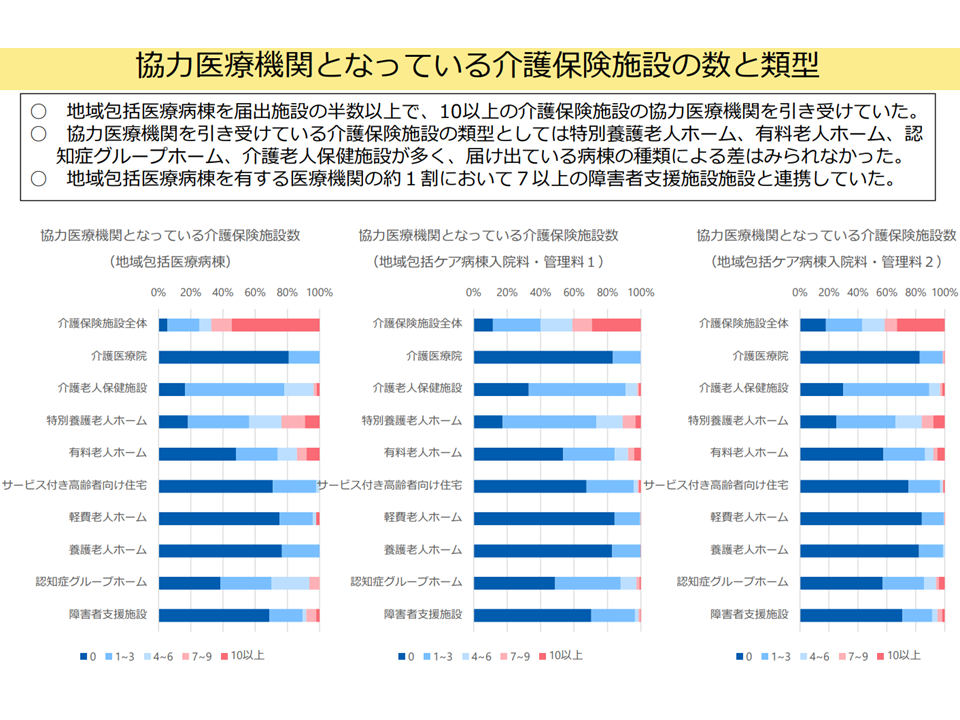

▽地域包括医療病棟届出病院の半数以上が「10以上の介護保険施設」との間で協力医療機関を引き受けている

▽協力医療機関を引き受けている介護保険施設の類型としては特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、認知症グループホーム、介護老人保健施設が多く、届出病棟の種類による差は大きくない

協力医療機関の状況(入院・外来医療分科会(4)13 250613)

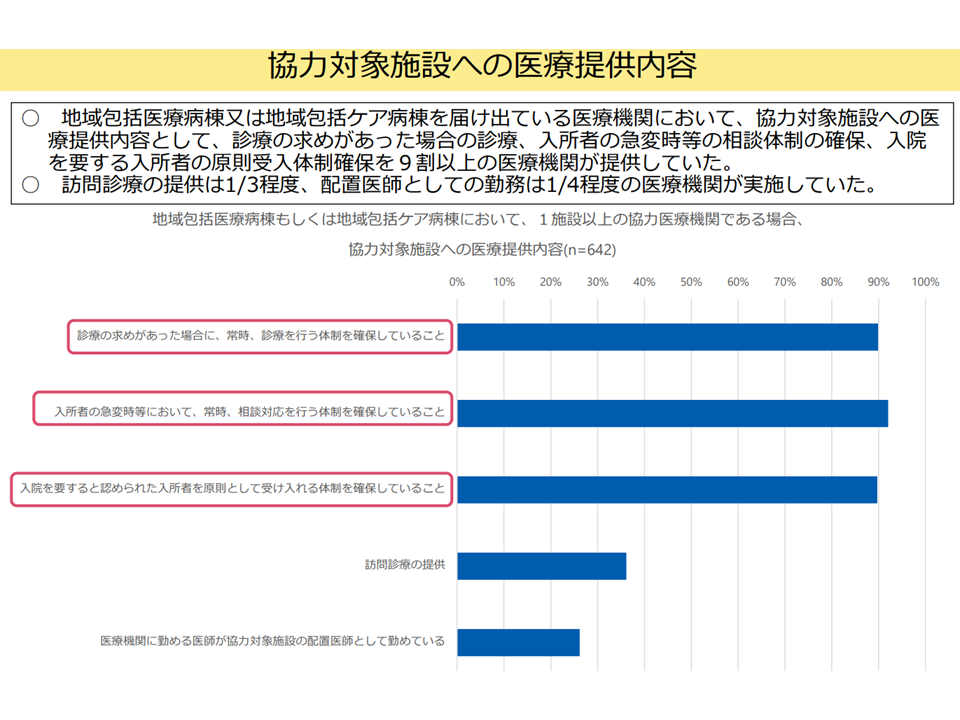

▽地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟届出病院による「協力介護施設等への医療提供内容」を見ると、「診療の求めがあった場合の診療」「急変時等の相談体制の確保」「入院を要する入所者の原則受け入れ体制確保」(上記(1)から(3)のすべて)を9割以上の医療機関が提供している

▽訪問診療の提供は3分の1程度の医療機関が、配置医師としての勤務は4分の1程度の医療機関が実施している

協力医療機関の入所者に提供する医療内容(入院・外来医療分科会(4)13 250613)

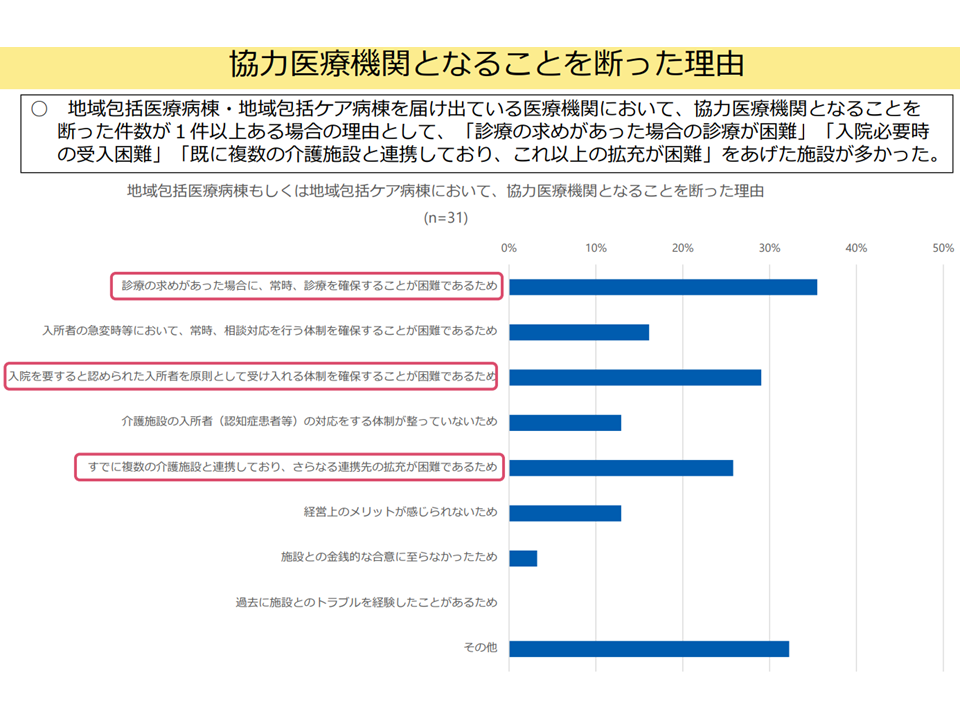

▽地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟届出病院が「協力医療機関となることを断った」理由としては、「診療の求めがあった場合の診療が困難」「入院必要時の受け入れ困難」「既に複数の介護施設と連携しており、これ以上の拡充が困難」など

協力医療機関となることを断った理由(入院・外来医療分科会(4)15 250613)

こうした状況を見ると、まだまだ「医療・介護連携には課題がある」と言えそうです。入院・外来医療分科会では、▼超高齢社会である日本では「高齢患者の急性期病棟での対応を7-10日程度で切り上げ、その後、すぐさま包括期病棟に移す」ことを実現する診療報酬体系を構築すべき(井川誠一郎委員:日本慢性期医療協会副会長)▼病院経営が厳しく、高次救急病院でも収益確保のために「病床利用率を上げる」ことを目指して、比較的軽症な患者でも転院搬送しないという事態が生じている(病床利用率が100%近くなければ赤字になってしまう、関連記事はこちら)。救急体制などには地域性もある点を踏まえた検討が必要である(津留英智委員:全日本病院協会常任理事)▼高齢者施設からの救急搬送では「心肺停止した場合に蘇生を行うか否か」などの確認が重要となる。地域で、医療機関・消防・高齢者施設等で協議をし、運用ルールを定めておくことが必要だ(鳥海弥寿雄委員:東京慈恵会医科大学前医療保険指導室室長)▼地域における医療機関の機能分化を進めることが重要だが、現下の病院経営の厳しさの中で進みにくい部分もある。高齢者救急、在宅療養支援などの各機能別の患者状況などを深掘りしていく必要がある(飯島勝矢委員:東京大学未来ビジョン研究センター/高齢社会総合研究機構教授)—などの意見が出されました。

こうした意見も参考に「包括期入院医療全体のあるべき姿はどういったものか」「医療・介護連携をさらに推進するためにどういった報酬上の手当てが必要か」などの検討を進めていきます。

【関連記事】

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体