療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

2025.6.16.(月)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が従前より目指され、2024年度の前回診療報酬改定では【経腸栄養管理加算】の新設も行われが、その効果はまだ十分出ておらず、2026年度診療報酬改定でも重要論点となる―。

療養病棟をはじめとする「慢性期入院医療」と在宅医療等とを一体的に考えて体制を整備していく考えが、新たな地域医療構想の中で明確化される見込みである。このため「療養病棟の患者評価」(医療区分の疾病区分・処置区分)と「在宅療養の患者評価」(特掲診療料の施設基準等別表第7・第8)も一体的に検討していく必要がある—。

6月13日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で、こういった議論も行われました。同日には、包括期入院医療全体論議も行われており別稿で報じます。(同日の地域包括医療病棟論議の記事は、こちら、回復期リハビリ病棟論議の記事はこちら)。

6月13日に開催された「令和5年度 第3回 入院・外来医療等の調査・評価分科会」

「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」を更に進めるためには・・・

2026年度の次期診療報酬に向けて、6月13日の入院・外来医療分科会では包括期・慢性期入院医療の議論を行いました。本稿では【療養病棟】に焦点を合わせます(同日の地域包括医療病棟論議の記事はこちら、回復期リハビリ病棟論議の記事はこちら)。

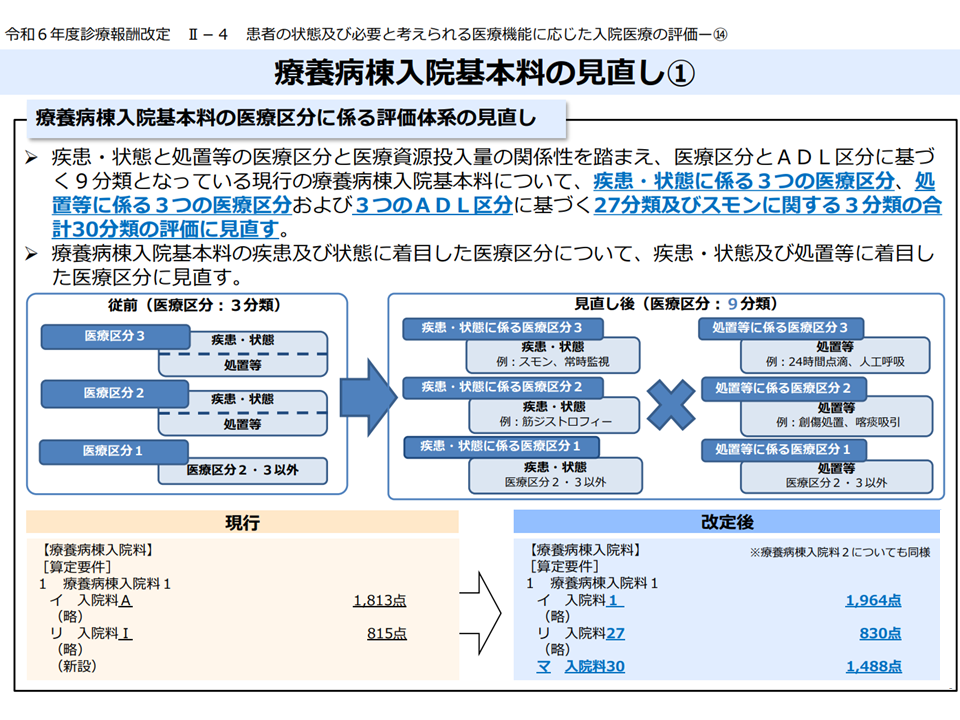

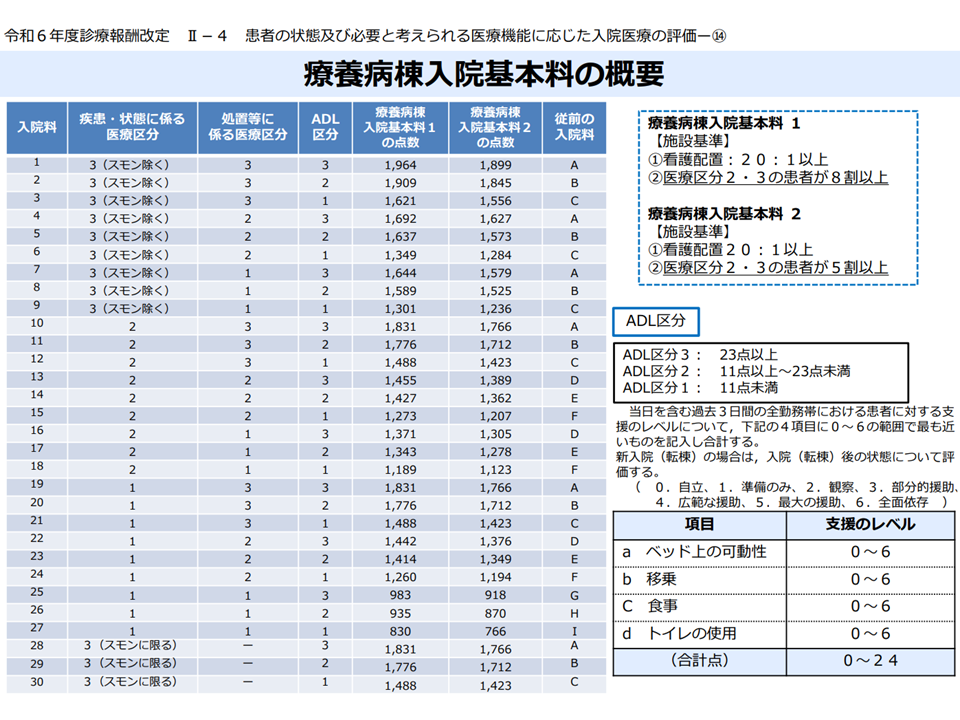

【療養病棟】については、2024年度の前回診療報酬改定で次のような見直しが行われています(関連記事はこちら

▽同じ医療区分でも「処置により当該医療区分に該当する患者」と「疾病・状態により当該医療区分に該当する患者」とで、医療資源投入量に大きな差があることに注目し、医療区分を「疾病区分」と「常態区分」に分け、ここにADL区分を勘案した「30種類」の点数に細分化する

2024年度診療報酬改定の概要(療養病棟1)

2024年度診療報酬改定の概要(療養病棟2)

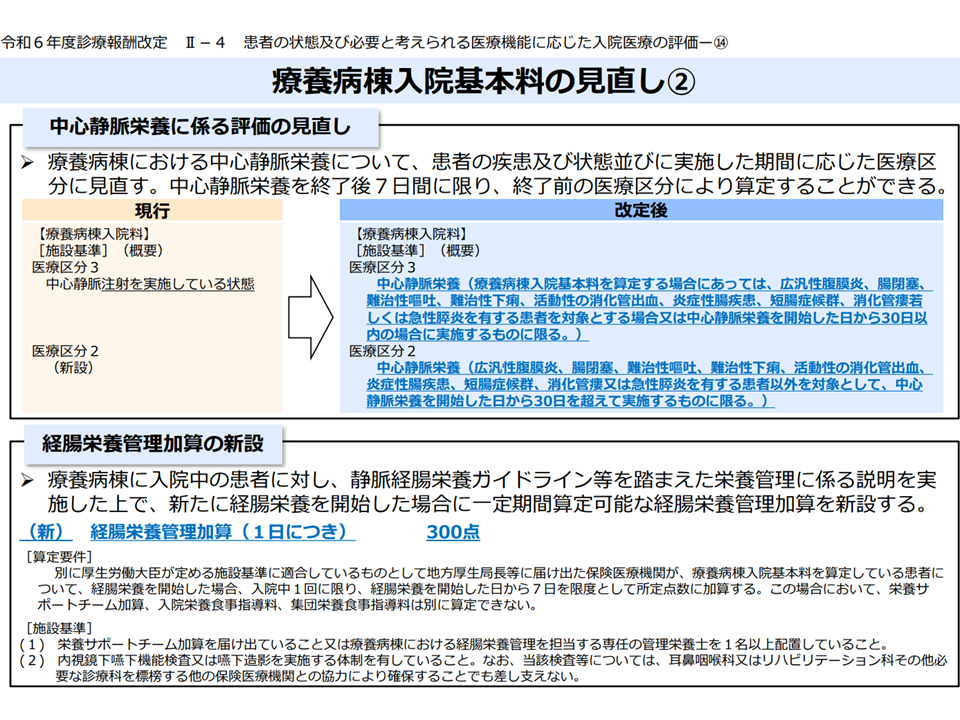

▽中心静脈栄養を実施する患者について、従前は「医療区分3」としていたが、「次の場合に限り医療区分3の処置」に該当すると見なおす(それ以外の中心静脈栄養患者は「医療区分2の処置」に該当)

▼広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻、もしくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合

▼中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合

▽より早期の中心静脈栄養からの離脱を目指し、療養病棟の入院患者に「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた栄養管理に係る説明を実施し、新たに【経腸栄養管理加算】(1日につき300点、入院中1回に限り経腸栄養開始日から7日を限度として算定可)を設ける

2024年度診療報酬改定の概要(療養病棟3)

▽【入院料27】(疾患状態区分1・処置区分1・ADL区分1)においては「1日につき2単位を超える疾患別リハビリ料を包括範囲に含める」(=疾患別リハビリ料の算定上限は1日2単位までに制限する)

6月13日の入院・外来医療分科会では、このうち「中心静脈栄養」と「経腸栄養管理加算」に注目した議論が行われました。かねてより「一部の療養病棟で、きわめて長期間の中心静脈栄養が実施されており、感染リスクの高まりなど非常に危険な状態にある。早期の中心静脈栄養が強く求められる」との指摘があり、2024年度改定で▼一部疾患に対する短期間の中心静脈栄養「以外」は「医療区分2の処置」へと評価を下げる▼経腸栄養管理加算を新設する—との対応が図られたものです。前者では「医療区分のグレードが下がる→入院基本料が下がる」ことになり、広範・長期間の中心静脈栄養実施を防止することを、後者では「中心静脈栄養から経腸栄養への移行」が進むことを期待したものです。

こうした2024年度改定の効果・影響を見ると、次のような状況が明らかになってきました。

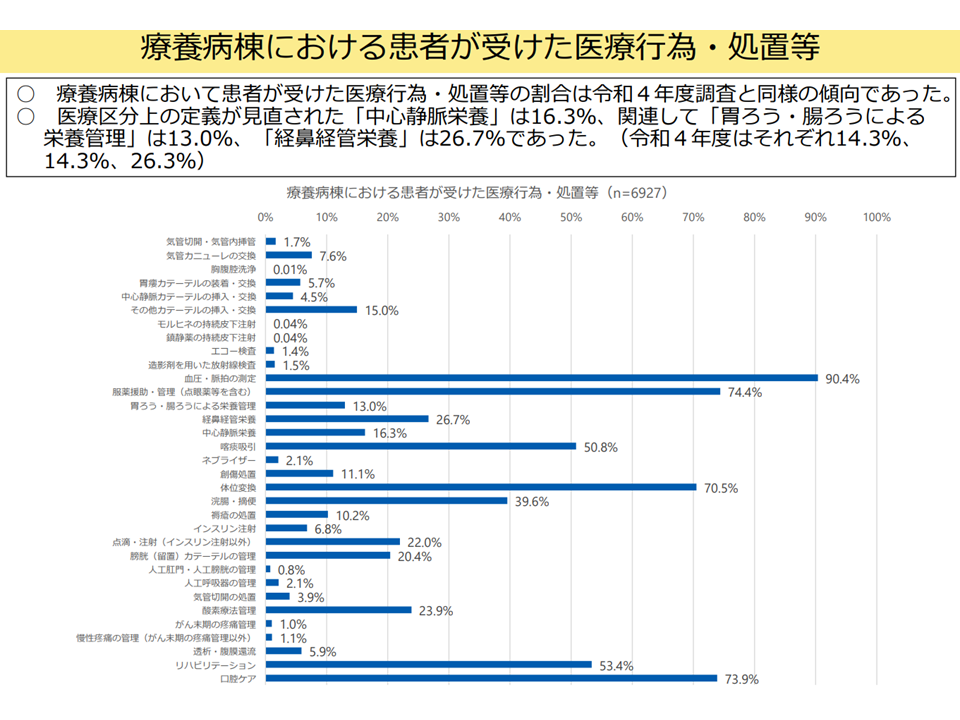

▽中心静脈栄養の実施は2022年度には「14.3%」から24年度には「16.3%」に増加している

▽「胃ろう・腸ろうによる栄養管理」は、同じく「13.0%」から「14.3%」に増加

▽「経鼻経管栄養」は、同じく「26.7%」から「26.3%」に微減

療養病棟における医療行為・処置の状況(入院・外来医療分科会(3)1 250613)

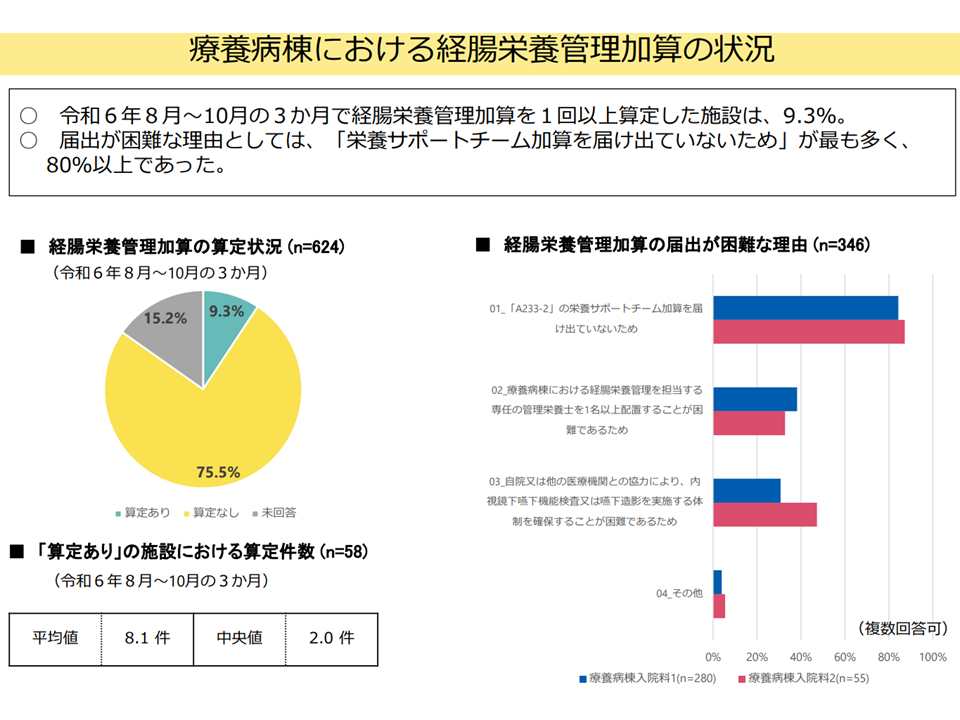

▽【経腸栄養管理加算】の算定率(2024年8-10月に1回以上算定した施設の割合)は9.3%にとどまる

▽加算取得のハードルとして施設基準にある「栄養サポートチーム加算の届け出」があがっている(8割超)

経腸栄養管理加算の状況(入院・外来医療分科会(3)2 250613)

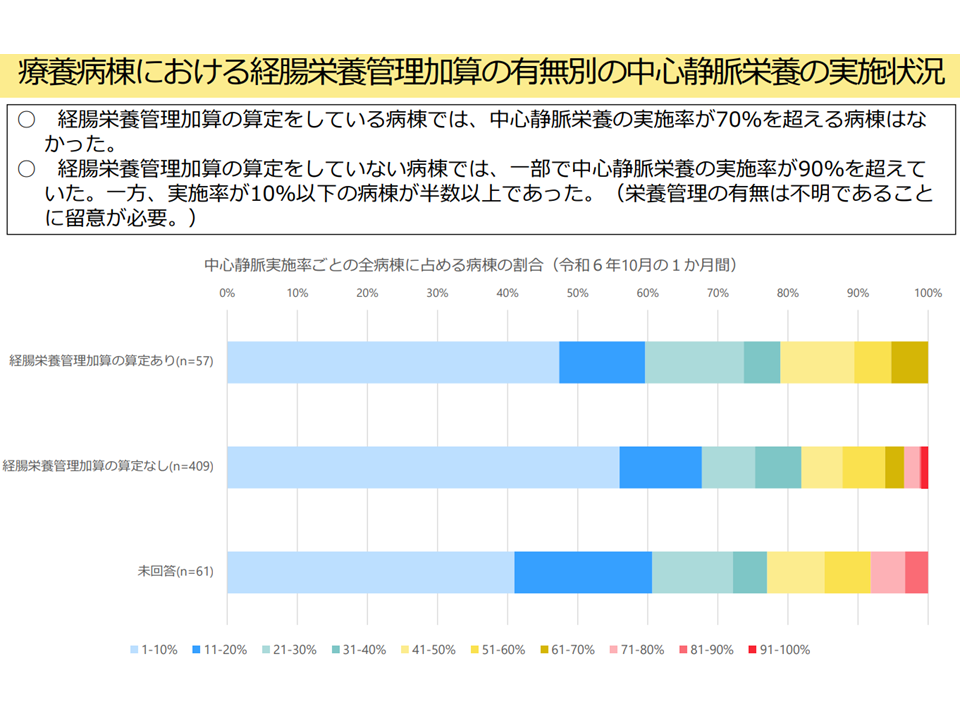

▽【経腸栄養管理加算】算定病棟では「中心静脈栄養の実施率70%超」の病棟はない

▽非算定病棟の一部では「中心静脈栄養の実施率90%超」だが、「中心静脈栄養の実施率10%以下」の病棟が半数を占めている(ただし栄養管理の有無は不明)

経腸栄養管理加算と中心静脈栄養との関係(入院・外来医療分科会(3)3 250613)

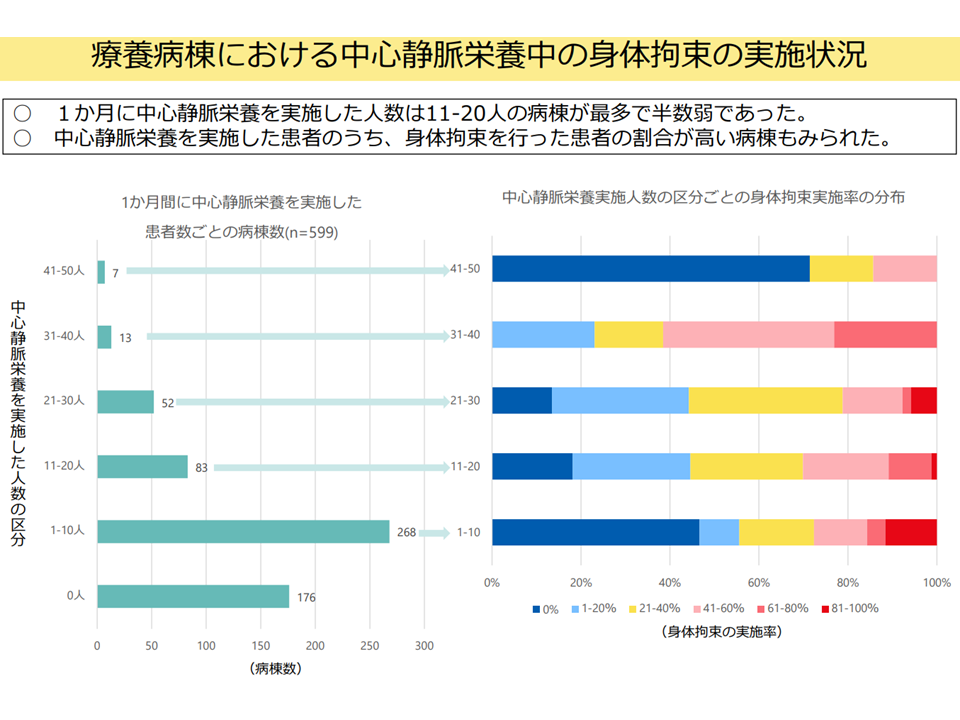

▽中心静脈栄養を実施した患者について「身体拘束を行った割合が高い」病棟もある

中心静脈栄養と身体拘束との関係(入院・外来医療分科会(3)4 250613)

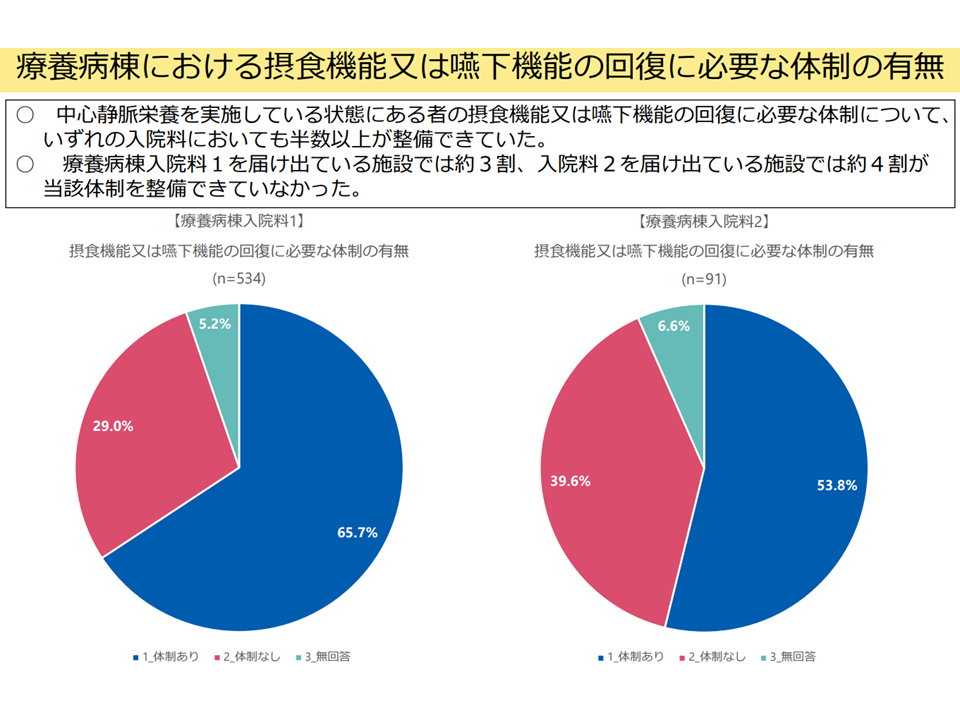

▽中心静脈栄養患者の「摂食機能・嚥下機能回復に必要な体制」は、療養病棟1・2の双方で半数以上が整備できている

▽ただし、療養病棟1の約3割、療養病棟2の約4割で、体制整備ができていない

摂食機能・嚥下機能回復に必要な体制の状況(入院・外来医療分科会(3)5 250613)

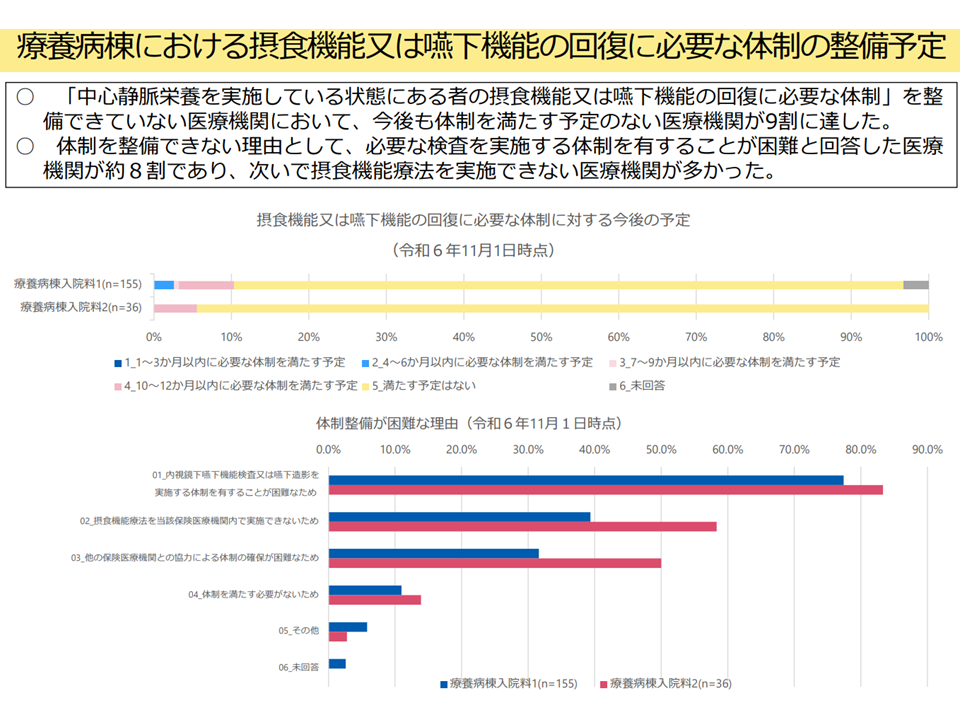

▽「中心静脈栄養患者の摂食機能・嚥下機能回復に必要な体制」未整備病院では、9割が「今後も体制を満たす予定がない」としている(検査実施、摂食機能療法実施が主なハードル)

摂食機能・嚥下機能回復に必要な体制の整備予定(入院・外来医療分科会(3)6 250613)

こうした状況を総合すると、【経腸栄養管理加算】は「中心静脈栄養からの早期離脱」に一定の効果があるものの、加算取得病院はまだ一部にとどまっており、「摂食機能・嚥下機能回復に必要な体制」整備はまだ半数程度にとどまっている、ことが分かります。「より早期の中心静脈栄養離脱」はまだ道半ばといったところでしょう。

入院・外来医療分科会では、▼経腸栄養管理加算の算定率が低く、その背景に「栄養サポートチーム加算が取得できていない」ことがあげられている。栄養サポートチーム加算取得でのハードルとして、「看護師やメディカルスタッフの40時間程度の研修時間」が厳しいとの声が出ている。研修受講のために長期間病棟を留守にすることになるが、7対1病棟などと比べて、20対1病棟では、その穴が非常に大きく、厳しい。何らかの見直しが必要であろう。また中心静脈栄養と身体拘束の関係では「認知症」の状況も見て分析すべき(井川誠一郎委員:日本慢性期医療協会副会長)▼中心静脈栄養を実施した患者を高い割合で身体拘束している病棟もある。2024年度診療報酬改定では「入院料通則で身体拘束最小化」を打ち出している。中心静脈栄養の自己抜去は困るが、すぐに拘束を選択すべきではない。患者の状態・スタッフ配置などとクロスして分析し、拘束例の削減につなげられると良い(小池創一委員:自治医科大学地域医療学センター医療政策・管理学部門教授)▼中心静脈実施は減少しておらず(上記データではかえって増加している)、拘束事例もある。経腸栄養への切り替えを推進すべく、しっかり対策を検討していく必要がある(中野惠委員:健康保険組合連合会参与)—などの声が出ています。

今後、こうした声も参考にしながら「中心静脈栄養からのより早期の離脱」を実現する方策をさらに検討していきます。

療養病棟などの「慢性期入院医療」と在宅医療等とを一体的に考えて体制を整備

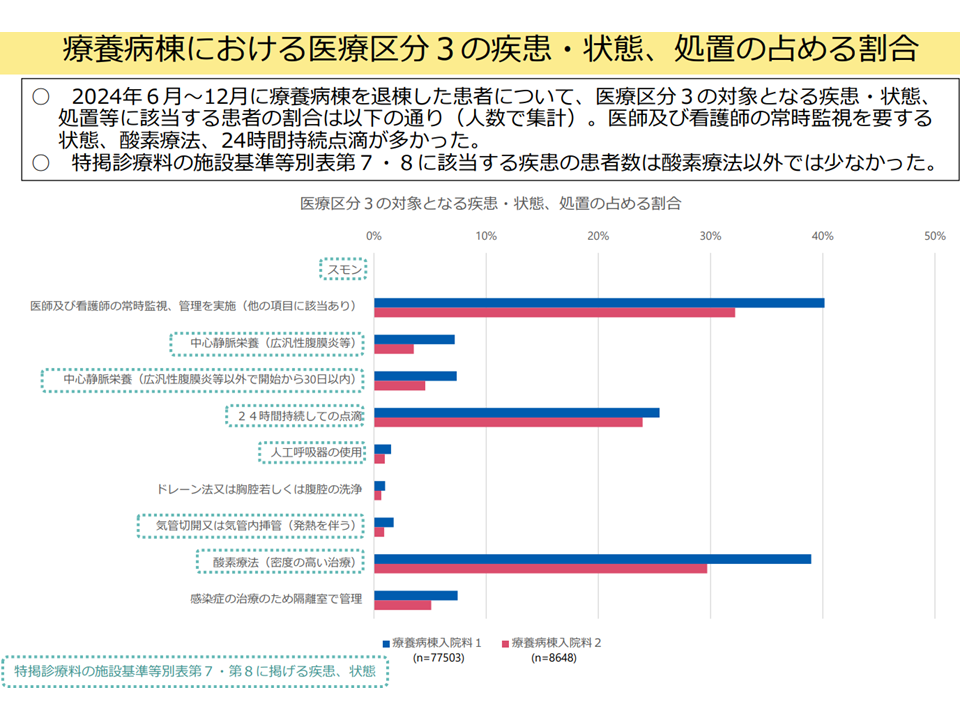

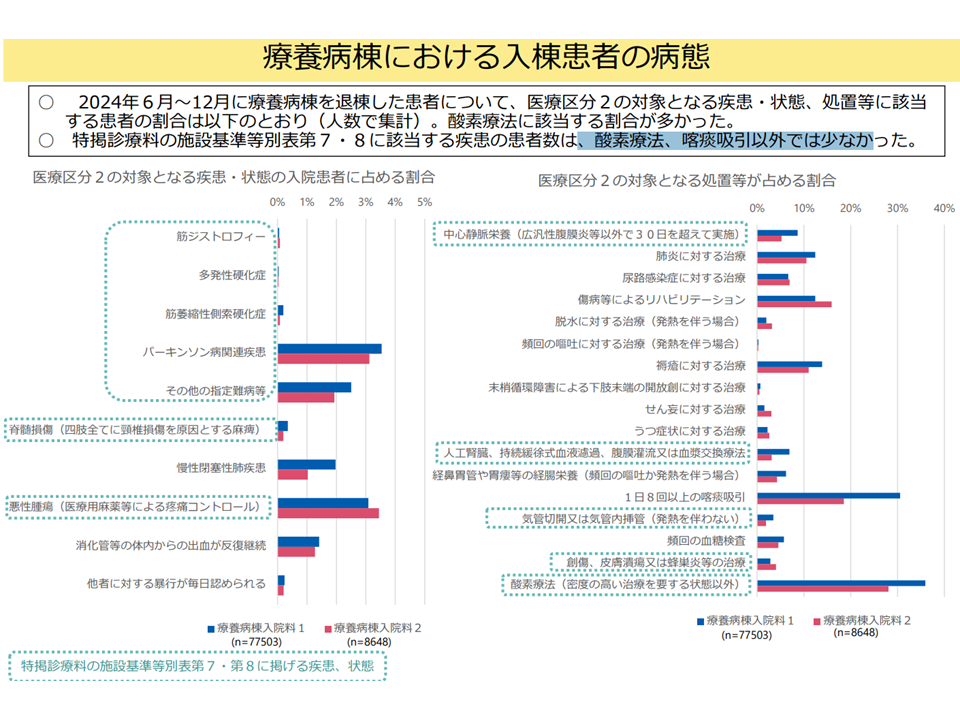

また、厚生労働省は「療養病棟の入棟患者」の状態について、「特掲診療料の施設基準等別表第7・第8」と絡めた分析も行っています。

▽医療区分3患者に関して、別表第7・第8に該当する疾患の患者数は「酸素療法」以外では少ない

医療区分3患者の別表第7・第8の該当状況(入院・外来医療分科会(3)7 250613)

▽医療区分2患者に関して、別表第7・第8に該当する疾患の患者数は「酸素療法」「喀痰吸引」以外では少ない

医療区分2患者の別表第7・第8の該当状況(入院・外来医療分科会(3)8 250613)

別表7(末期がんや重症筋無力症など)・別表8(在宅気管切開患者指導管理を受けている患者、気管カニューレ、留置カテーテルを使用している患者など)は、医療保険の訪問看護において「週に4回以上の訪問看護提供が可能」(通常は週3回まで)となる、いわゆる「重症の在宅療養の状態」と言えます。

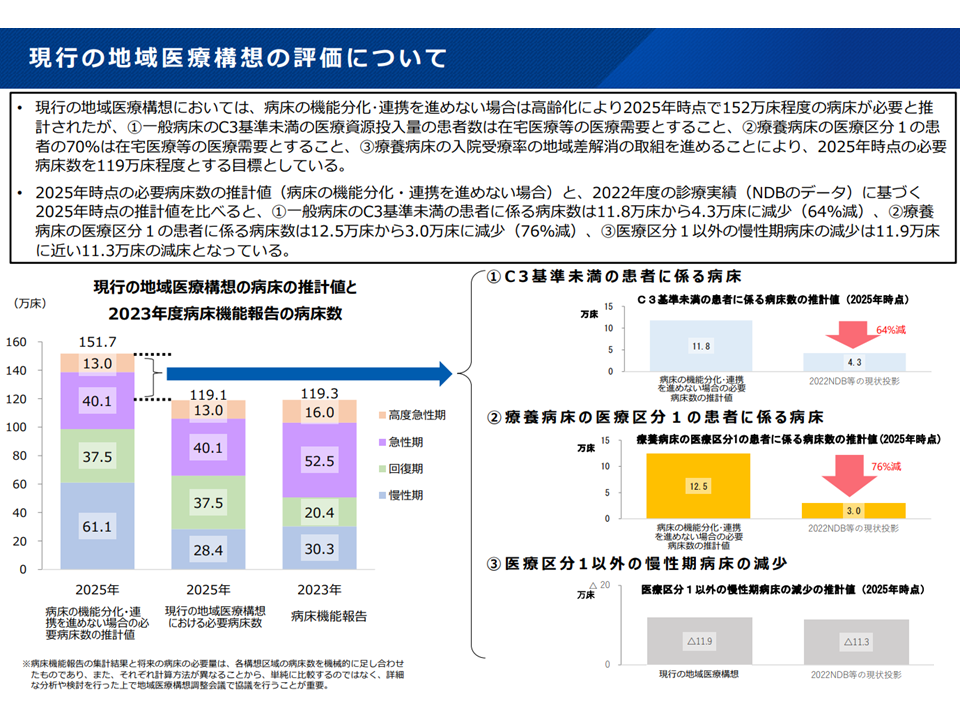

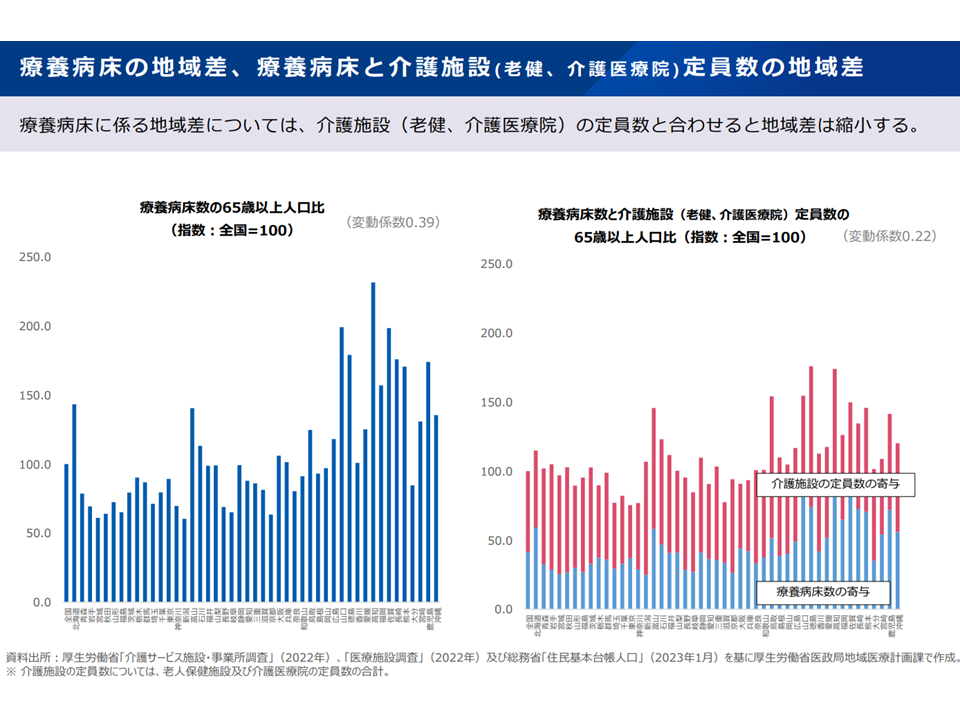

新たな地域医療構想では「療養病棟などの慢性期病床」整備と「在宅医療、介護サービス」整備とを一体的に考える方向が明示されています。▼現在の地域医療構想・病床機能報告では「慢性期入院医療ニーズの一部(例えば療養病棟に入院する医療区分1患者の7割など)を在宅医療や介護施設で対応する」目標を打ち出し、この目標は概ね達成されている▼療養病床の整備数は地域格差があるが、介護施設とセットで考えると地域差が縮小している(療養病床と介護施設等とか相当程度相互補完している)—ことなどを踏まえたものです。

現行の地域医療構想の変化(新地域医療構想検討会13 240826)

療養病床には地域格差があるが、介護施設を組み合わせると格差は縮小する(新地域医療構想検討会(2)7 240930)

この「一体的な体制整備」の考え方からすれば、「療養病棟の入院患者像」と「在宅療養をする患者像」との間にも、相当程度の重複が生じると考えられ、「療養病棟の患者像評価」(医療区分の疾病区分・処置区分)と「在宅療養での患者像評価」(別表第7・第8)との整合性なども重要な検討テーマになってきそうです。今後の議論に要注目です。

このほか、▼療養病棟1でも看護20対1・看護補助20対1の配置基準があるが、夜間は看護師1人でも可となる。一方、療養病棟1では医療区分2・3の患者割合が8割以上であり、医療処置が必要な患者が多く入院している。夜間の看護師1人体制では、積極的に医療依存度が高い患者の受け入れが難しい面もあり、「療養病棟の夜間看護配置」基準の在り方も検討していくべき(秋山智弥委員:名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター教授)▼在宅療養をメインに据え、必要に応じて療養病棟に入院するなどの体制を地域ごとに整えるべき(中野委員)—などの意見も出されています。

なお、6月13日の入院・外来医療分科会では、「包括期入院医療全体の在り方」に関する議論も行われており、別稿で見ていきます。

【関連記事】

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体