有料老人ホームのうち「中重度者」等が入居する施設は「登録制」に、入所者等がケアマネ等を自由に選択可能とせよ—有料老人ホーム検討会

2025.11.6.(木)

有料老人ホームの入居者は、「居住場所」と「介護サービス提供」の双方をホーム側に依拠しており、非常に弱い立場にある。入居者保護のために、例えば中重度者・医療ニーズのある者が入居する有料老人ホームは「登録制」とし、職員配置や研修受講等の基準を設けてはどうか—。

また、「有料老人ホームと資本・提携関係のある介護サービス事業所やケアマネ事業所の利用を契約条件とする」ことや、「それらを利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行う」こと、「かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要する」ことなどを禁止する措置を講じ、入居者や家族による「自由なサービス選択」を可能としてはどうか—。

10月31日に開催された「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした内容を盛り込んで「とりまとめ」が行われました。今後、駒村康平座長(慶應義塾大学経済学部教授)と厚生労働省で最終の文言整理を行った後、社会保障審議会・介護保険部会等に報告され、介護保険制度改革論議につなげられます(関連記事はこちら)。

10月31日に開催された「第7回 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」

「すべての有料老人ホーム」を登録制とし、基準も設けるべきとの声も

▼都市部では介護保険施設の整備が難しい(土地代等が高いため、介護報酬での経営が難しい)▼比較的所得の高い層では「より良いサービス」を求める—などの理由から「有料老人ホーム」のニーズが高まっています。

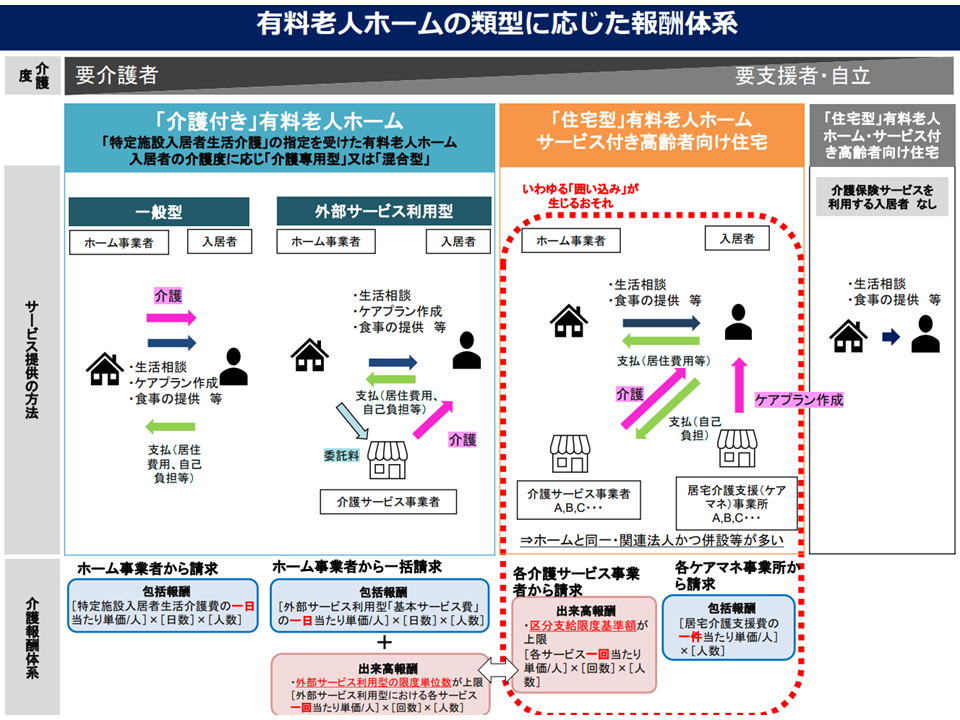

しかし昨今、有料老人ホームなどをめぐって▼ホームの経営が破綻し入居者が行き場を失ってしまう▼ホーム側が病院や紹介会社に高額な紹介料を支払って重度の入居者の紹介を受けることがある▼一部の住宅型有料老人ホームで過剰な介護サービス提供(いわゆる囲い込み、例えば、有料老人ホームが入居者に「同一法人等の介護サービス」受給を義務付け、必要性にかかわらず区分支給限度基準額いっぱいまでサービスを提供するなど)が行われている▼要介護高齢者・家族の視点には「様々な高齢者向け住宅があるが、介護サービス利用の仕方も、費用等も大きく異なり、どこが自身に適しているのかが分かりにくい—といった問題点が指摘されています。

有料老人ホームでは過剰サービス提供が起こりやすい(社保審・介護保険部会(2)6 250317)

検討会ではこうした問題の解決に向けて、例えば▼「民間の創意工夫」に水を差さない形で、一定の規制(事前の登録制、自治体(都道府県、市町村)の指導権限の強化など)を考えるべきではないか▼実質的に「介護の場」となっていることを考慮し、事業者側の負担にも配慮しながら、例えば「重度者が恒常的に多く入居している」ホームなどについて、介護・医療の専門職配置の基準なども検討すべきではないか—といった方向で検討が進められました。

さらに、構成員の意見を踏まえた「とりまとめ素案」を固め、広く国民から意見を聴取(本年(2025年)10月8から21日に、57名の個人・団体から157件の意見が寄せられた、厚労省サイトはこちら)。

今般、国民の意見も踏まえて「とりまとめ」案が提示され、次のような内容が盛り込まれました(厚労省サイトはこちら)。

【有料老人ホームにおける安全性、サービスの質の確保】

(有料老人ホームにおける安全性、サービスの質の確保)

○一定の有料老人ホームについて「登録制」といった事前規制の導入を検討する必要がある

▽事前規制の対象は、入居する要介護者等の安全確保や人権尊重、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が高いことを踏まえ、「中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の方などを入居対象とする有料老人ホーム」とすることが考えられる

▽「実態としてこれらの者が入居しているホーム」や「軽度者のみが入居しているが、中重度以上になっても住み続けられるとしているホーム」も、対象とすることが考えられる

▽全てのホームにおいて「尊厳や安全性等の確保が求められる」旨を明確化し、入居者の状態に応じた基準を設ける枠組みとすることも考えられる。

▽全てのホームに対し、契約書に入居対象者(入居可能な要介護度や医療の必要性、認知症、看取り期の対応の可否)を明記、公表し、自治体に提出する事業計画上記載することを義務付ける必要がある

(具体的な基準)

▽一定のホーム(上記参照、以下同)には、介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した職員の配置基準、ハード面の設備基準、虐待防止措置、介護事故防止措置や事故報告の実施等について法令上の基準を設ける必要がある

▽「看取りまで行う」ホームには看取り指針の整備が必要である

▽サービス付き高齢者向け住宅の制度も参考に「ホームによる不当な契約解除を禁止する」など、契約関係の基準等を盛り込む必要もある

▽特定施設と同様に、認知症ケア、高齢者虐待の防止、身体的拘束等の適正化、介護予防、要介護度に応じた適切な介護技術に関する職員研修も必要である。

▽基準等は、自治体ごとに解釈の余地が生じにくい具体的な形で規定する必要があるが、地域の実情を反映できるよう、一定の事項については「参酌基準」とすることが適切である(十分に参酌した上で必要に応じて独自の基準を設けることも可)

(介護・医療との適切な連携体制)

▽ホームにおいて「高齢者本人や家族の相談窓口となる担当者を明確にする」「必要に応じてホーム職員が介護や医療現場のケアカンファレンスにも参加する」ことも考えられる

▽医療機関においては【入退院支援加算】の連携の仕組みを参考にするなど、地域の医療機関の地域連携室と高齢者住まいの連携を深めていく必要がある

(サービスの見える化)

▽事業者団体による既存の第三者評価の仕組みを制度的に位置付けることも必要である。

(入居契約の透明性確保)

▽消費者保護の観点から、契約書や重要事項説明書、ホームページなどでホーム運営事業者が十分な説明や情報提供を行うことを確保する必要がある。また、契約書や重要事項説明書を契約「前」に書面で説明・交付することを義務づける必要がある

→重要事項説明書等において、特定施設・「住宅型」ホームの種別、介護保険施設等との相違点、要介護度や医療必要度に応じた受け入れの可否、入居費用や介護サービスの費用、別

途必要となる費用、施設の運営方針、介護・医療・看護スタッフの常駐の有無、看取り指針の策定の有無、退去・解約時の原状回復や精算・返還等に関する説明が確実に行われることが必要である。

▽「ホームと同一・関連法人の介護事業者によるサービス提供」メニューがある場合には、実質的な誘導が行われないよう、中立的かつ正確な説明が確実に実施される必要がある(後述参照)

▽多くの高齢者はホームを「終の棲家」と想定しており、「要介護状態や医療処置を必要とする状態になった場合に、外部サービス等を利用しながら住み続けられるか、看取りまで行

われるか、あるいは退去を求められるか」についても、しっかりとした説明が確実に実施される必要がある

(情報公表の充実について)

▽入居希望者・家族、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が活用しやすい「ホームの情報公表システム」を整備し、入居希望者・家族がホームを条件検索できるようにした上で、抽出、条件による並び替えが可能な機能や、数値等をグラフ化して視認性を高めるなどの工夫を行うことが考えられる

(適切な相談先の確保について)

▽地域ごとにワンストップ型の相談窓口を設け、相談内容に応じて専門的な機関につなぐ連携の仕組みを構築することが有益である

(入居者紹介事業の透明性や質の確保)

▽高齢者やその家族、自治体、医療機関、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー等が、紹介事業者届出公表制度における行動指針に則り適切に事業を運営している紹介事業者を「優良事業者」として認定する仕組みの創設が有効である

▽紹介事業者には、高齢者に対する意思決定支援・権利擁護の機能を持つことが期待されていることから、中立的な立場から、正確な情報に基づき入居希望者の希望に合った有料老人

ホームを紹介すること、成約時に有料老人ホーム側から紹介手数料を受領すること、紹介手数料の算定方法等を、入居希望者に対し事前に書面で明示するといった対応が必要である

(有料老人ホームの定義について)

▽自立の入居者が各個室のキッチンで自ら食事を作り、また、必要に応じて自らの意思で選択して併設の食堂を利用している等の場合には、「食事提供を行っているとは判断されない」ことを明確化する必要がある

(地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた対応)

▽自治体における介護保険事業(支援)計画策定に当たって、「外付け」の介護サービスが利用されている「住宅型」ホームに係る情報を把握できる仕組みが必要である

▽次期介護保険事業(支援)計画や老人福祉計画の策定に向けて、高齢者住まいごとの基本情報(例えば定員数や実際の入居者数、特定施設の指定の有無などの情報の一覧)、入居者の要介護度別の人数や割合などの集計情報、高齢者住まいのマッピングなどを市町村自身で把握・整理していく仕組みが必要である

【有料老人ホームの指導監督のあり方】

(参入時の規制のあり方)

▽「中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の方などを入居対象とするホーム」については、「登録制」といった事前規制の導入を検討する必要がある

▽新設ホームだけでなく、既存のホームで要件に該当するものに対しても適用される必要があるが、ホーム・自治体の負担に鑑み一定の経過措置が必要である

(都道府県等への報告事項について)

▽ホーム設置者から都道府県への報告については、重要事項説明書の提出などの既に都道府県知事への報告事項となっている内容に加え、介護保険サービスの提供体制の有無や、有料老人ホームとサービスの提供主体との関係、財務諸表等については、透明性確保の観点からも、事前に必要である

▽介護保険サービス提供事業所がホームと同一経営主体の場合は、例えば、ケアマネ事業所を含めた主たる介護保険サービス事業者等としてまとめて公表し、協力医療機関がある場合はそこも含め公表し、ホーム選択の際の情報とすることが想定される

▽個々の利用者が「どのような施設類型が適しているか」を選択するにあたり、ホームで実施される介護サービス費用の自費部分も含めて情報提供できるようにする必要がある

(標準指導指針について)

▽登録制等の導入に伴い、都道府県等が事業の開始前後ともに効果的な対応を取ることができるよう、老人福祉法に基づく統一的な基準として策定する必要がある。

(参入後の規制のあり方)

▽更新制の設定や、一定の場合に更新を拒否する仕組みが必要である

▽不正等の行為により行政処分を受けたホーム運営事業者について、役員等の組織的関与が認められる場合には、一定期間、ホーム開設を制限する制度の導入についても検討が必要である

▽経営継続が困難と見込まれる事業者に対しては、迅速な事業停止命令等の行政処分を可能とするための整理が必要である。

▽事業廃止や停止等の場合においては、ホーム運営事業者が十分な時間的余裕を持って入居者・家族へ説明するとともに、入居者の転居支援、介護サービス等の継続的な確保、関係機関や家族等との調整について、行政と連携しながら責任を持って対応することに関する一定の義務づけが必要である

【有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方】

(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)

▽ホーム入居時に「入居希望者への自由なサービス選択が確保される」ことが重要であり、介護事業所と提携するホームにおいて、ケアマネ事業所やケアマネジャーの独立性を担保する体制の確保として、指針の公表、施設長・管理者への研修、相談担当者の設置等の措置を行うことが考えられる

▽独立性が担保されない形での事業運営を行っている「住宅型」ホームについて、ケアマネジメントとの関係性を整理することも考えられる

▽入居契約において「ホームと資本・提携関係のある介護サービス事業所やケアマネ事業所の利用を契約条件とすること」「これらを利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行うこと」「かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要すること」を禁止する措置を設けることが考えられる

▽ホームにおいて「入居契約とケアマネジメント契約が独立していること」「契約締結やケアプラン作成の順番といったプロセスにかかる手順書やガイドライン」をまとめておき、入居希望者に対して明示することや、契約締結が手順書やガイドライン通りに行われて

いるかどうかを行政が事後チェックできる仕組みが必要である

▽こうした対応をホーム運営事業者や介護サービス事業者に徹底すること、ケアマネジャーに対して研修等により確実に周知することが考えられる

(自治体による実態把握について)

▽ホームがケアマネ事業所や介護サービス事業所と提携する場合は、ホームが事前に当該提携状況を行政に報告・公表し、「ケアマネ事業所や介護サービス事業所の契約に関して中立性が担保されるための体制」を行政がチェックできる仕組みが必要である

▽「住宅型」ホームやサ高住に入居した場合に、「ケアマネ事業所が保険者に連絡票を届け出る」ことでホームとケアマネ事業所の情報を紐づけることが有効と考えられる

(住まい事業と介護サービス等事業の経営の独立)

▽「妥当性が担保されない事業計画」に対して、行政の事前チェックが働くことが必要である

▽ホーム運営事業者が介護サービス等と同一・関連事業者である場合は、当該ホームの事業部門の会計と、介護サービス等部門の会計が分離独立して公表され、その内訳や収支を含めて確認できることが必要である。

(地域に対する透明性の向上について)

▽ホーム運営事業者に対し、地域密着型サービスの運営推進会議や、地域の医療・介護連携会議への参加推奨なども行い、地域での顔の見える関係づくりを通じ透明性の向上を促すことが必要である

(特定施設への移行について)

▽入居者が必要とする介護サービスが「特定施設」と変わらない場合や、一定人数以上の中重度の要介護者を中心に受け入れる場合などには、特定施設への移行のメリットを明確にすることなどにより、一定以上の人員や設備、運営体制が求められる特定施設への移行を促すことが考えられる

▽人員確保などが困難で、一般型特定施設への指定申請が難しい場合は、外部サービス利用型特定施設に指定申請を行うことも考えられるため、「住宅型」ホーム等の移行も想定した基準や報酬体系の整備も検討される必要がある

このうち「中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の方などを入居対象とするホーム」のみを「登録制」にする点については、賛否両論がありました。

例えば、高野龍昭構成員(東洋大学福祉社会デザイン学部教授)は「民間(ホーム)の創意工夫を重視すべき、過度の規制は好ましくない。その視点に立てば、『自立している軽度者』向けホームには厳格な規制は行うべきでない(登録制等は好ましくない)。一方、自立に向けた支援が必要な『中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の方』など向けのホームについては、入居者の保護が重要であり、一定の規制(登録制等)を導入することが妥当」であると指摘し、上記提案に賛意を示しました。

一方、江澤和彦構成員(日本医師会常任理事)は「軽度者であっても、今は自立していても、いつ要介護状態に陥るかは分からない不安定な状況であり、軽度者でも保護の必要性が高い。同じホームの中に『登録を求める』ものと、『届け出でよい』ものとが混在することを国民に合理的に説明することは困難であろう。登録制は過度の負担との声もあるが、サービス付き高齢者向け住宅はすでに登録制が導入されており、特段の厳しさも、過度の規制とも考えにくい。質の高い高齢者住宅の整備を進めるべき」と述べ、「すべての有料老人ホームを登録制等の事前規制の対象にする」ことを提唱しました。

両構成員の意見ともに頷ける部分があり、さらなる議論が必要と思われましたが、駒村座長は「今回は厚労省案で取りまとめない」と場を収めています。今後、介護保険部会に議論の場を移すことになりますが、そこでどういった検討が行われるのか注目する必要があるでしょう。

このほか検討会構成員からは、▼制度化に当たっては、より広い事業者の意見を聞くべき(矢田尚子構成員:日本大学法学部准教授)▼事業者・自治体の負担が過度に重くならない仕組みとすべき(北條雅之構成員:横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長)—などの意見・注文が出ており、今後の「介護保険部会での議論」「その後の厚労省等での制度設計」などにおいて参考にされます。

【関連記事】

中重度者・医療ニーズのある者が入居する有料老人ホームは「登録制」とし、職員配置や研修受講等の基準を設けてはどうか—有料老人ホーム検討会

有料老人ホーム入居者は保護の必要性が高く、民間の創意工夫を阻害しない形で「行政の関与」強化を図ってはどうか—有料老人ホーム検討会

有料老人ホームの適切な開設・運営のため、民間の創意工夫を阻害しない形で「一定の規制強化」を検討してはどうか—有料老人ホーム検討会

有料老人ホームの適切な開設・運営のため「自治体の指導・監督」権限を強化すべきか、ホームの安全配慮義務も重要論点—有料老人ホーム検討会

利用者・家族の希望・状況にマッチした有料老人ホーム選択のため、紹介事業者に資格取得を求めることなど検討しては—有料老人ホーム検討会

高齢者の住まいとして重要性高まる有料老人ホーム、「参入促進」と「良質なサービス確保」とのバランスをどう図るか—有料老人ホーム検討会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)