有料老人ホームの適切な開設・運営のため「自治体の指導・監督」権限を強化すべきか、ホームの安全配慮義務も重要論点—有料老人ホーム検討会

2025.5.22.(木)

有料老人ホームは、都市部等では「介護保険施設に入所できない要介護高齢者」の受け皿として重要な役割を果たしているが、「届け出」で開設できることなどから、好ましくない者の開設・運営もあるようだ。その際、「民間の創意工夫」に水を差さない形で、自治体(都道府県、市町村)の指導権限の強化を考えられないか—。

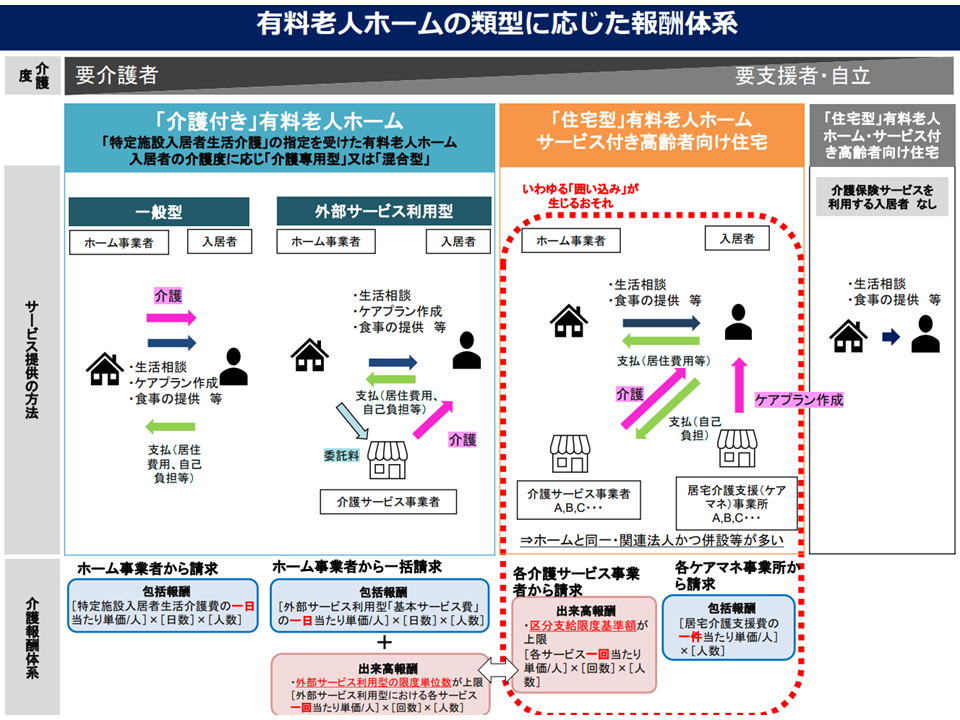

住宅型有料老人ホームの中には、「ホームと同一法人の、特定の訪問介護サービスなどの利用」を入居者に義務付けているところもあるが、その際「ホーム側の安全配慮義務をどう考えるか」「いわゆる囲い込み(特定事業所からの過剰な介護サービス提供)をどう是正するか」という問題点もあり、契約面・介護保険制度面での総合的な検討が必要である—。

5月19日に開催された「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした議論が行われました。引き続き議論を深め、今夏(2025年夏)頃に議論を整理。その後、社会保障審議会・介護保険部会等の審議につなげます(関連記事はこちら)。

目次

介護保険施設の代替機能を果たす有料老人ホーム等、高齢者の住まいとして重要性増す

高齢で要介護度が重くなった場合、「介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所し、施設の介護サービスを受ける」という選択肢がありますが、▼都市部では介護保険施設の整備が難しい(土地代が高いため、介護報酬では経営が難しい)▼比較的所得の高い層では「より良いサービス」を求める—などの理由から、「有料老人ホーム」のニーズが高まっています。

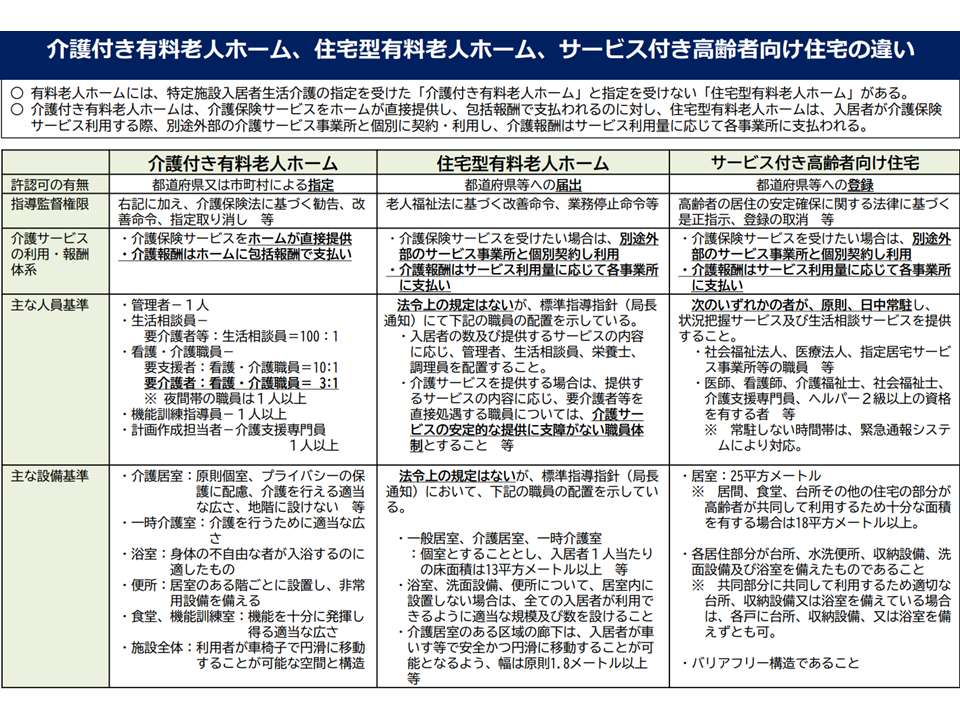

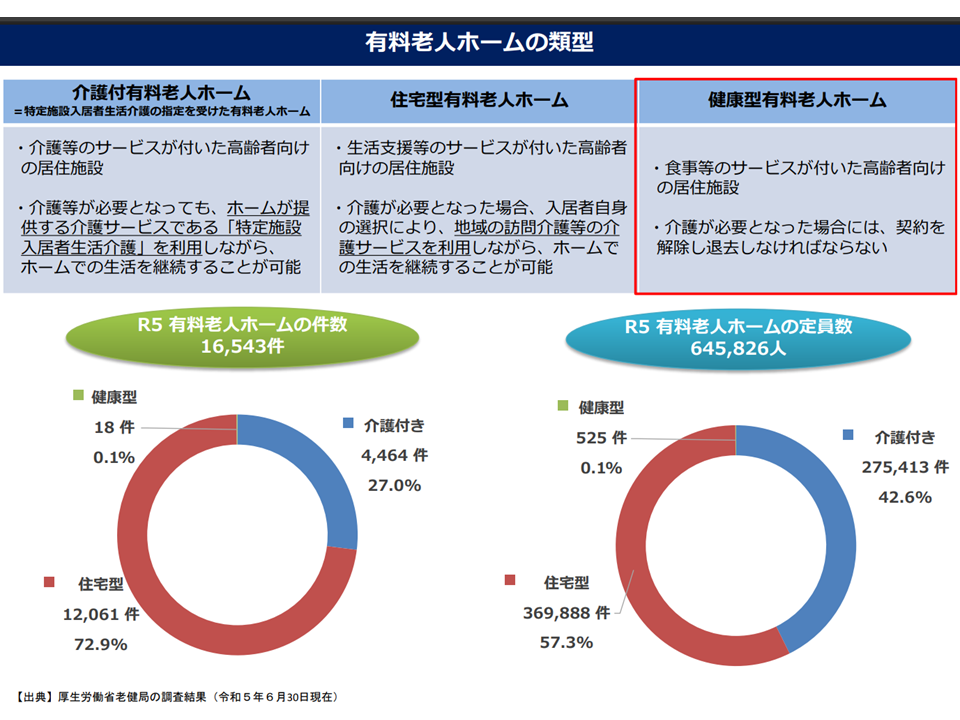

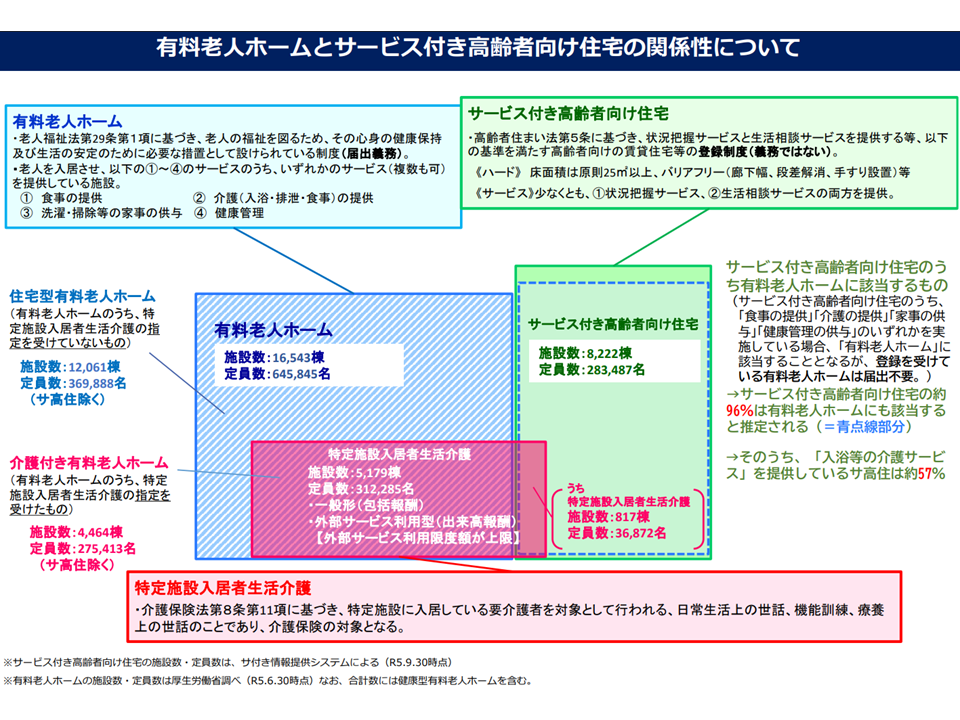

有料老人ホームは、大きく次の3タイプに分けられます。

(a)介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム)

→介護が必要となった場合には、有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護)を利用する(有料老人ホームが自らサービスを実施する場合と、提携外部事業者が実施する場合がある)

(b)住宅型有料老人ホーム

→介護が必要となった場合には、利用者が「外付けの訪問サービス等」を利用する

(c)健康型有料老人ホーム

→介護が必要となった場合には退去し、別の施設等に移る

有料老人ホーム、サ高住1(社保審・介護保険部会(2)2 250317)

有料老人ホーム、サ高住2(社保審・介護保険部会(2)3 250317)

有料老人ホームとサ高住(社保審・介護保険部会(2)4 250317)

しかし、昨今、有料老人ホームなどをめぐり、次のような問題が生じています。

▽ホームの経営が破綻し入居者が行き場を失ってしまう

▽ホーム側が病院や紹介会社に高額な紹介料を支払って重度の入居者の紹介を受ける

▽一部の住宅型有料老人ホームで過剰な介護サービス提供(いわゆる囲い込み、例えば、有料老人ホームが入居者に「同一法人等の介護サービス」受給を義務付け、必要性にかかわらず区分支給限度基準額いっぱいまでサービスを提供するなど)が行われている

また要介護高齢者・家族の視点では、「様々な高齢者向け住宅があるが、介護サービス利用の仕方も、費用等も大きく異なる。どういった高齢者向け住宅が適しているのか選択が難しい」との悩みもあります。

有料老人ホームでは過剰サービス提供が起こりやすい(社保審・介護保険部会(2)6 250317)

検討会では、こうした問題の解決に向けて、▼適切な運営、適切なサービス提供のあり方▼行政による指導監督のあり方▼いわゆる「囲い込み」への対策—などを議論しています。

有料老人ホームへの指導監督強化は必要だが、過度な規制は「民間の工夫」を阻害する

5月19日の検討会では、▼有料老人ホーム契約の契約構造と法的課題▼適切なサービス提供を目指す「有料老人ホーム協会」の取り組み▼自治体による有料老人ホームの指導監督・行政処分の現状—などについて学識者・関係者から意見聴取を行い、これに基づいた議論を行いました。

まず、有料老人ホームの開設は「都道府県知事等への事前の届け出が必要」となりますが、自治体側には「不適切なケースであっても届け出を拒否できない」というジレンマがあります。福山市(広島県)保健福祉局長寿社会応援部介護保険課サービス基盤担当の表京子主事は、▼訪問看護・訪問介護の事業者を併設して、「医療ニーズの高い高齢者を対象としたホーム」を運営すれば儲かる▼末期がん患は、概ね3か月以内で看取りを迎えるため回転が良く、かつ要介護3以上の入居者(患者)が多いため、入居させれば収益性が高まる—といった不届きな考えを持つ者が有料老人ホーム開設の相談に来ることを紹介。相談者(開設希望者)に有料老人ホーム開設の心構えなどを説くものの、実効性に疑問もあるようです。また、開設後には3年に一度の割合で立ち入れ検査を行いますが、その根拠となる有料老人ホームが遵守すべき指針(厚生労働省老健局長通知)にも限界があることを痛感していることを強調。

このため、高齢者福祉の視点・高い倫理観を持った者が有料老人ホームを開設・運営する環境を整えるために「行政がより深く、強く関与できるような仕組み」が必要ではないかと訴えています。

また、自治体サイドの立場で検討会に参画する木本和伸構成員(大阪府福祉部高齢介護室介護支援課長)や北條雅之構成員(横浜市(神奈川県)健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長)も「自治体による有料老人ホーム指導権限等の強化」に向けた取り組みが必要との考えを示しています。

こうした考えに対して、検討会では▼開設前のチェック等が一定程度必要であり、自治体による指導権限の強化を検討すべき(高野龍昭構成員:東洋大学福祉社会デザイン学部教授)▼有料老人ホームには「高齢者の健康・生命を守る」使命もあり、その点の確保を事前及び事後にチェックできる仕組みを検討すべき(田母神裕美構成員:日本看護協会常任理事)—など、より厳しい規制を求める声が出ています。

もっとも、有料老人ホームは、もともと「民間の創意工夫により多様な形態に発展してきた」経緯もあり、規制でがんじがらめにすれば、「有料老人ホームの開設が難しくなる」→「有料老人ホームの整備量が少なくなる」→「とりわけ都市部で高齢者の住まい確保が難しくなる」といったデメリットも生じてしまいます。

このため倉田賀世構成員(熊本大学法学部教授)は「一律の規制強化を行う前に、まず現行の指針について「指導・監督の実効性が上がる」ような見直しを行うべきではないか。例えば人員配置等について『適切な人員』など曖昧な表現になっており、事業者側・指導を行う自治体側の双方で解釈の乖離が出てしまう部分について、明確化を図っていくような取り組みが重要である。さらに利用者(入居者)・事業者・外部の介護サービス事業者との契約について、指針が解釈を補完できるような仕組みも必要になる」と提案しました。極めて現実的で重要な提案と言えるでしょう。

有料老人ホームの責任・安全配慮義務などをどう考えていくかも重要論点に

また、有料老人ホームと入居者・家族との契約について矢田尚子構成員(日本大学法学部准教授)は、(1)入居契約(居室・建物等の利用、食事提供などに関する契約)(2)福祉(介護)契約(介護サービス等の提供・受給などに関する契約)—の2つに分かれることを紹介。(2)については、主に介護保険サービスを利用することになるため▼高齢者-自治体の契約:要介護認定等▼高齢者-介護事業者(ホームと同一法人だが別事業者であることが多い)の契約:介護保険サービス提供▼介護事業者-自治体の契約:介護報酬の支払い—という3者間の複雑な契約になります。

これらの契約内容については、書面等で入居時にホーム側から説明がなされ、高齢者・家族が同意のうえで締結することになりますが、▼高齢者・家族側は介護制度などの知識が乏しい▼ホーム側が曖昧な説明を行う—などの問題点・改善点があると矢田構成員は指摘します。例えば、介護サービス提供について、ホーム側が「ホームとは別の(ただし同一法人であるケースも多い)介護事業者が提供する」(ホーム側に責任はない)ことを明確に説明せず(あるいは説明はしているが、高齢者等には分かりにくいケースもある)、高齢者・家族側は「ホームが提供してくれる」と考えてしまうケースも少なくないようです。

この点に関連し、次のような2つの裁判例を矢田構成員は紹介しています。

【ケース1】

住宅型有料老人ホームに認知症高齢者が入居し、外部の訪問介護サービスを利用していた。ドアのストッパーが不十分であり、認知症の入居者が「自宅に帰りたい」と強く願っていたことも手伝い、転落・死亡した事例で、裁判所は「ホーム側の安全配慮義務は生活支援サービスに付随する部分に限られ、常時入居者の動静を注視し、身体等の安全への危害を予見してそれを防止するような注義義務(ドア・窓の開閉制限など)までは負わない」として、ホーム側の落ち度・責任を認めなかった

【ケース2】

介護保険施設、つまり自らが入所者に介護サービスを提供する介護老人保健施設において、上記と類似した事故が生じた事例で、裁判所は、施設側の落ち度・責任を認めた

ケース1とケース2からは、「介護サービスを自ら提供しない住宅型老人ホーム」と「介護サービスを自ら提供する介護老人保健施設」とで、入居者の身体安全確保義務が異なると裁判所が判断していることが伺えます。

この点について矢田構成員は、「入居者(家族)はホームで一体的にサービスを受けられると思って契約を締結している」点などを重視し、例えば▼有料老人ホームの3類型(上述)の見直し▼契約内容の分かりにくさ、理解しにくさの解消▼契約締結前のさらなる情報提供—などが必要になるのではないか、との考えを示しています。

ここで、上述した倉田構成員の指摘する「指針による契約内容の解釈補完」が非常に重要になってくるでしょう。上記ケース1・ケース2の差については「理解に苦しむ」と指摘する識者も少なくなく、井上由起子構成員(日本社会事業大学専門職大学院教授)も「看過することはできない」と指摘しています。今後の検討に期待が集まります。

また、住宅型有料老人ホームで大きな問題となっている、いわゆる「囲い込み」について、▼囲い込みをする施設では、担当のケアマネジャーのモチベーションが下がる(要介護者の状態を考えず、区分支給限度基準額いっぱいまでサービスを詰め込んだケアプラン作成を指示される)→ケアプランが粗悪になり、利用者の状態が悪化し、事故も生じやすくなる。囲い込み防止に向けた指導監督の仕組みも必要である(高野構成員)▼契約書に「特定事業者(ホームと同一法人の事業者等)のサービスを利用する」ことが定められ「契約時点で囲い込まれる」ことが少なくないことから、対策を急ぐべき(濵田和則構成員:日本介護支援専門員協会副会長)—などの意見が出され、さらに▼住宅型有料老人ホーム(入居と介護サービスが分離)から、介護サービスをホームが一体的に提供する形態、つまり介護保険の「特定施設入居者生活介護」となることが望まれるが、特定施設入居者生活介護の人員配置基準などを満たせず断念するケースもある。報酬増などによって人員を確保し、特定施設入居者生活介護への移行を円滑にするような工夫も検討してほしい。住宅型有料老人ホームでは「外付けサービスのケアプランチェック」が非常に重要となる(植村健志構成員:全国介護付きホーム協会副代表理事)▼介護サービスの質向上に向けて「特定施設入居者生活介護への移行」を推進する自治体もあれば、介護給付費増を懸念して「住宅型有料老人ホームのまま」でよいと考えている自治体もある(北條構成員)—といった意見も出ています。有料老人ホームについても、介護報酬や介護保険事業計画などとも関連する論点もあることが伺えます。

検討会ではさらに、有料老人ホームについて▼適切な運営、適切なサービス提供のあり方▼行政による指導監督のあり方▼いわゆる「囲い込み」への対策—などの議論を深めていきます。

【関連記事】

利用者・家族の希望・状況にマッチした有料老人ホーム選択のため、紹介事業者に資格取得を求めることなど検討しては—有料老人ホーム検討会

高齢者の住まいとして重要性高まる有料老人ホーム、「参入促進」と「良質なサービス確保」とのバランスをどう図るか—有料老人ホーム検討会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)