利用者・家族の希望・状況にマッチした有料老人ホーム選択のため、紹介事業者に資格取得を求めることなど検討しては—有料老人ホーム検討会

2025.4.30.(水)

有料老人ホームは、都市部等では「介護保険施設に入所できない要介護高齢者」の受け皿として重要な役割を果たしている。その際、利用者・家族の希望・状況にマッチした有料老人ホームを選択するために「紹介事業者」の役割が非常に重要である。より適正な紹介事業の確保に向けて、例えば「宅地建物取引士」のような資格創設なども検討してはどうか—。

有料老人ホームの1類型である住宅型老人ホームには、きわめて多くの生活保護受給者が入居している。一部の住宅型老人ホームでは「入居費用等を低く抑えて生活保護受給者を抱え込み、同一法人の介護サービスを過剰に提供して利益を上げる」などの不適切対応を取っていないか、実態を調べる必要がある—。

4月28日に開催された「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした議論が行われました。引き続きヒアリングを継続しながら議論を深め、今夏(2025年夏)頃に議論を整理。その後、社会保障審議会・介護保険部会等の審議につなげます(関連記事はこちら)。

目次

介護保険施設の代替機能果たす有料老人ホーム等、高齢者の住まいとして重要性増す

高齢で要介護度が重くなった場合、「介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所し、施設の介護サービスを受ける」という選択肢がありますが、▼都市部では介護保険施設の整備が難しい(土地代が高いため、介護報酬では経営が難しい)▼比較的所得の高い層では「より良いサービス」を求める—などの理由から、「有料老人ホーム」のニーズが高まっています。

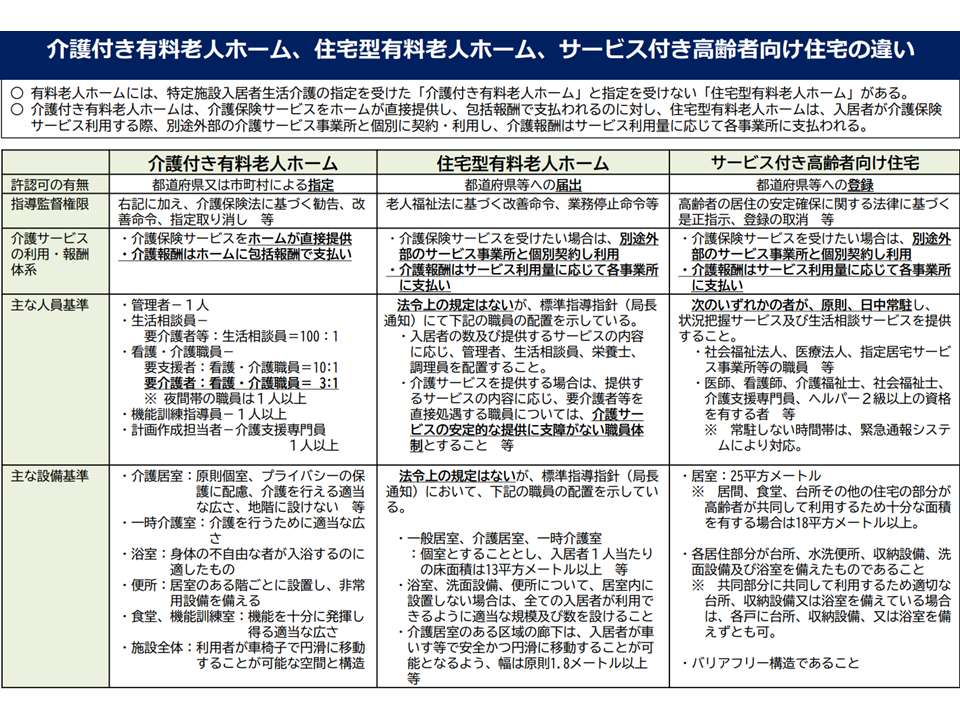

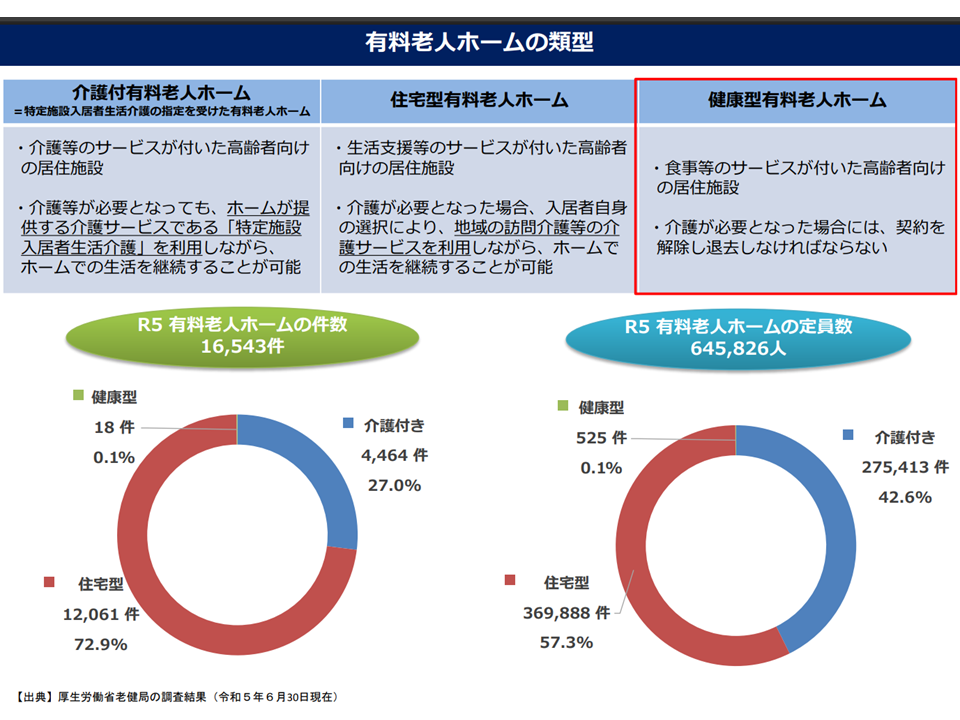

有料老人ホームは、大きく次の3タイプに分けられます。

(a)介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム)

→介護が必要となった場合には、有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護)を利用する(有料老人ホームが自ら実施する場合と、提携外部事業者が実施する場合がある)

(b)住宅型有料老人ホーム

→介護が必要となった場合には、利用者が「外付けの訪問サービス等」を利用する

(c)健康型有料老人ホーム

→介護が必要となった場合には退去し、別の施設等に移る

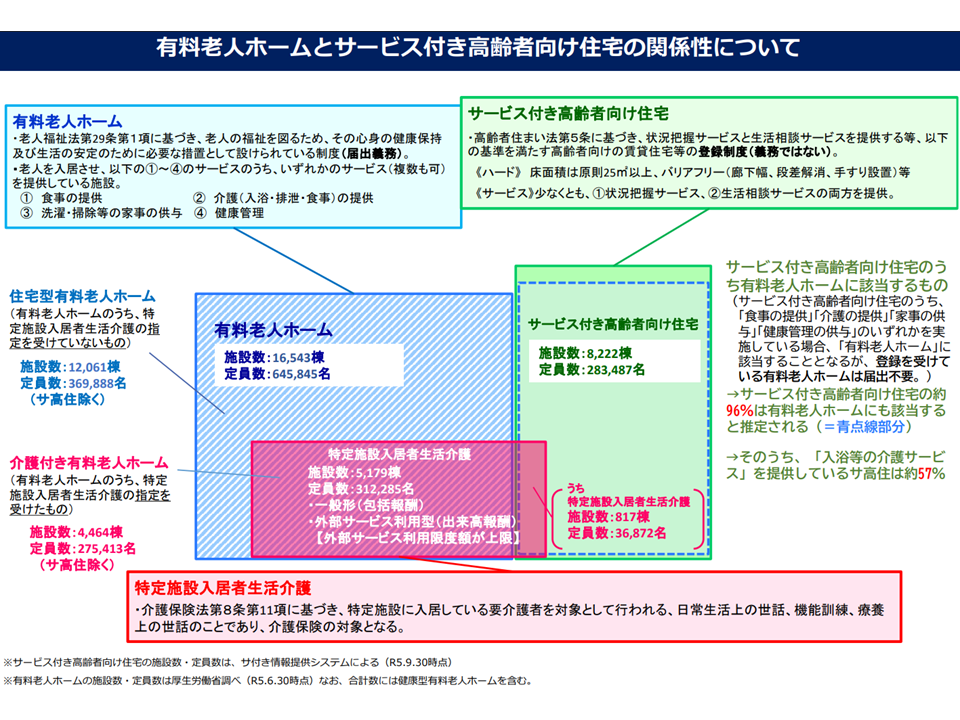

またサービス付き高齢者向け住宅にも、「特定施設入居者生活介護の指定を受けているサ高住」と「利用者が外部サービスを利用するサ高住」とがあります。

有料老人ホーム、サ高住1(社保審・介護保険部会(2)2 250317)

有料老人ホーム、サ高住2(社保審・介護保険部会(2)3 250317)

有料老人ホームとサ高住(社保審・介護保険部会(2)4 250317)

こうした中で、昨今、有料老人ホームやサ高住をめぐって、次のような問題が指摘されています。

▽経営が破綻し入居者が行き場を失ってしまう

▽ホーム側が病院や紹介会社に高額な紹介料を支払って重度の入居者の紹介を受ける

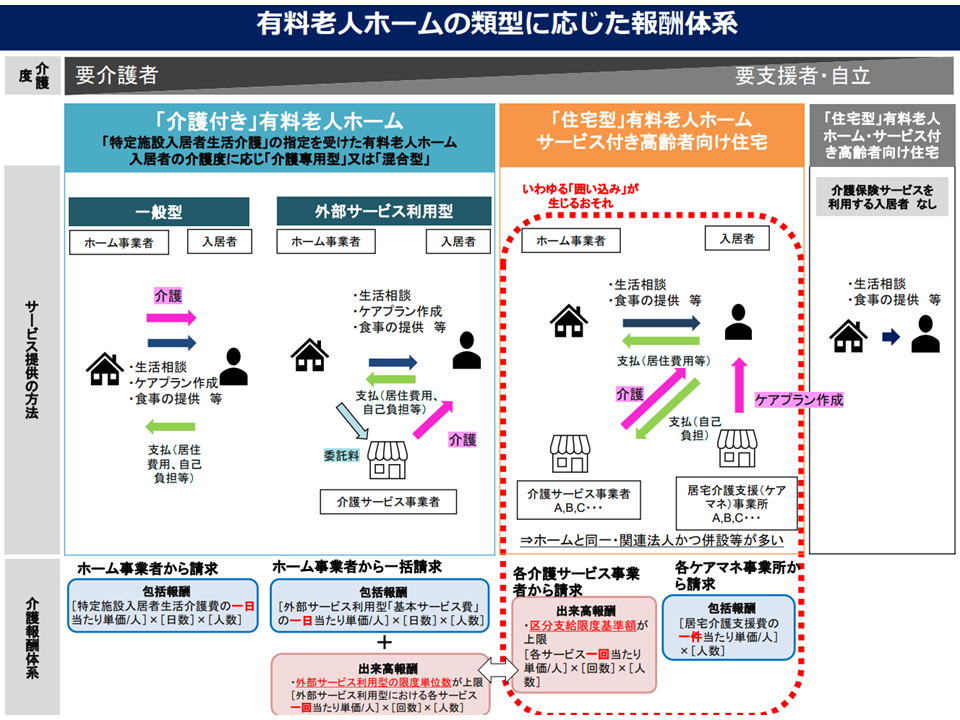

▽一部の住宅型有料老人ホームで過剰な介護サービス提供(いわゆる囲い込み)が行われている

また要介護高齢者やその家族の視点では、「様々な高齢者向け住宅があり、介護サービス利用の仕方も、費用等も大きく異なる。どういった高齢者向け住宅が適しているのか選択が難しい」との悩みもあります。

有料老人ホームでは過剰サービス提供が起こりやすい(社保審・介護保険部会(2)6 250317)

こうした問題の解決に向けて、検討会では▼適切な運営、適切なサービス提供のあり方▼行政による指導監督のあり方▼いわゆる「囲い込み」(例えば、有料老人ホームが入居者に「同一法人等の介護サービス」を、必要性にかかわらず区分支給限度基準額いっぱいまで提供すること)への対策—などを議論しています。

「利用者・家族」と「有料老人ホーム等」との仲立ちする紹介事業者の役割は重要

4月28日の検討会では、▼有料老人ホームの入居者や費用等の実態▼「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」の現状・あり方▼高齢者向け住まい紹介事業者の業務内容、役割—について学識者・事業者から意見聴取を行い、これに基づいた議論を行いました。

上述のように、高齢者や家族側には「どのようなホームを選択すればよいのか分からない」という悩みがあります。この点、「どのホームがどういったサービスを提供し、入居費・月額費用はどの程度なのか」という情報を一般の高齢者・家族、ケアマネジャー等が収集・分析することは難しいため、「高齢者向け住まい紹介事業を行う事業者(紹介事業者)」を利用するケースが多くなっています。

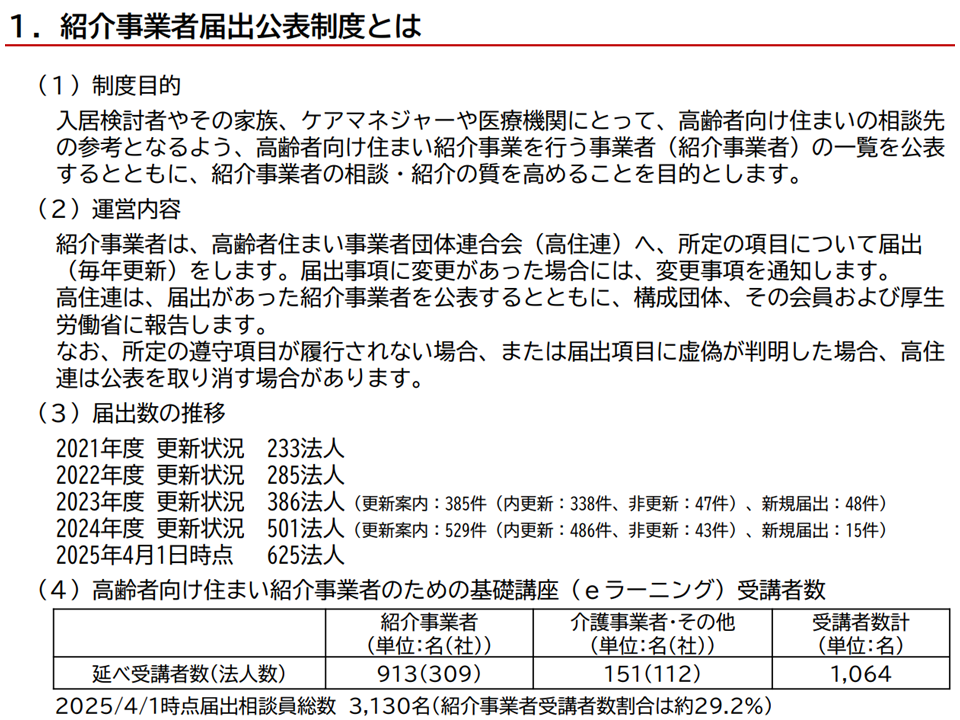

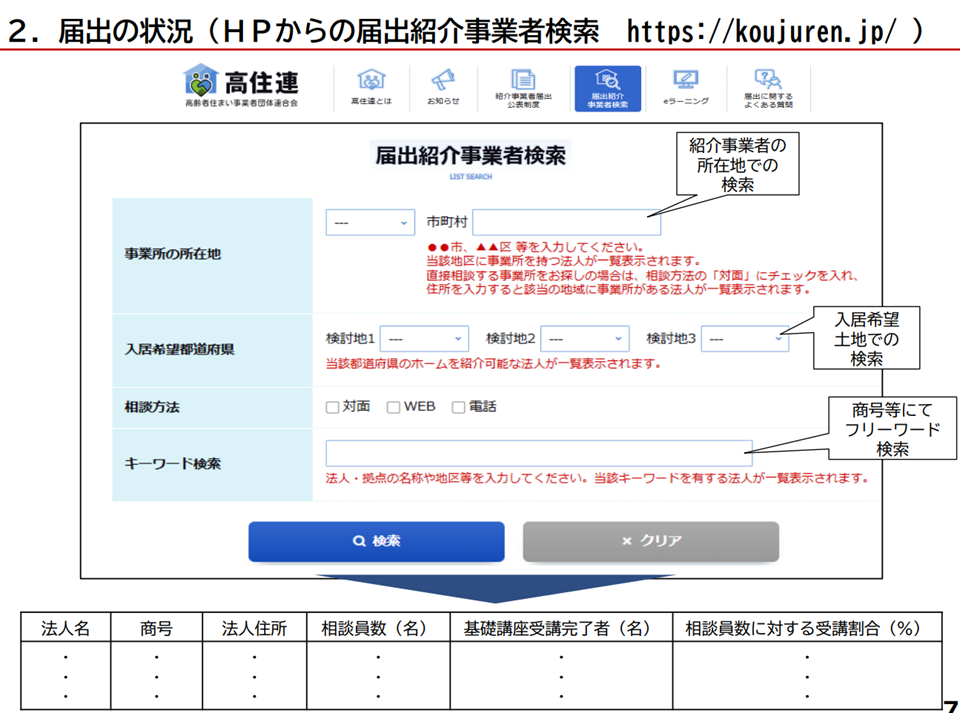

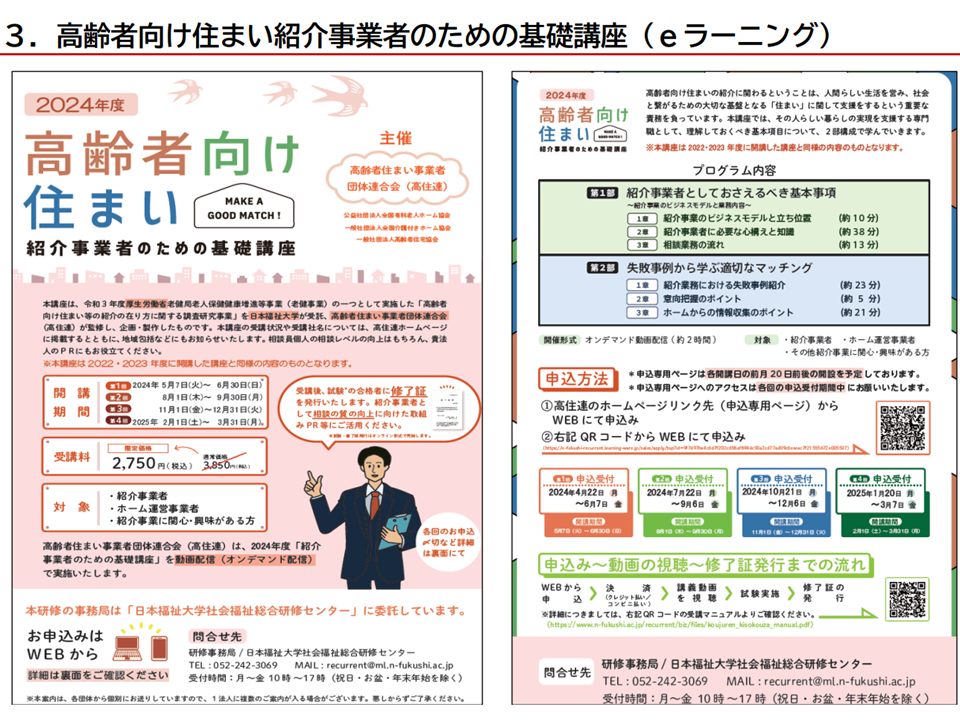

しかし、紹介事業者は玉石混交であるため、ホーム側の連合組織である「高齢者住まい事業者団体連合会」では、「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」を実施しています。高齢者・家族、ケアマネジャー、医療機関の参考になるように▼連合会へ、所定の項目を届け出た紹介事業者(言わば「適切な紹介を行っている」と自己申告した事業者、虚偽報告等にはペナルティあり)を一覧化し、検索可能な形で公表する▼紹介事業者の相談・紹介の質を高めるために、日本福祉大学と共同での「基礎講座」(紹介業者の心構え、必要な知識、利用者の状況把握のポイントなどをe-ラーニング形式で講義する)を開設する—ものです。

高齢者住まい事業者団体連合会の実施する「紹介事業者届出公表制度」(有料老人ホーム検討会1 250428)

紹介事業者届出公表制度に登録した紹介事業者を検索等できる(有料老人ホーム検討会2 250428)

高齢者住まい事業者団体連合会の実施する「紹介事業者の質向上に向けた基礎講座」(有料老人ホーム検討会3 250428)

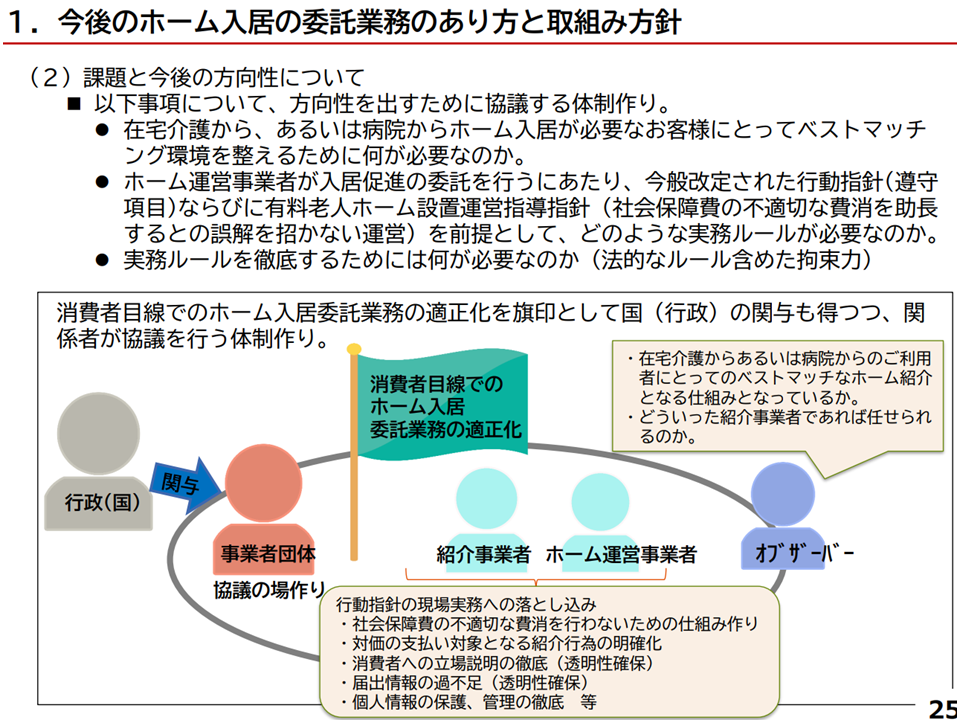

さらに、昨今明らかになってきた不適切事例(巨額の紹介料授受など)を踏まえ、国・行政による一定の関与(指導等)も視野にいれて「消費者目線でのホーム入居委託業務の適正化」を更に進める考えも示されています。

高齢者住まい事業者団体連合会の考える「紹介事業の今後の在り方」((有料老人ホーム検討会1 250428)

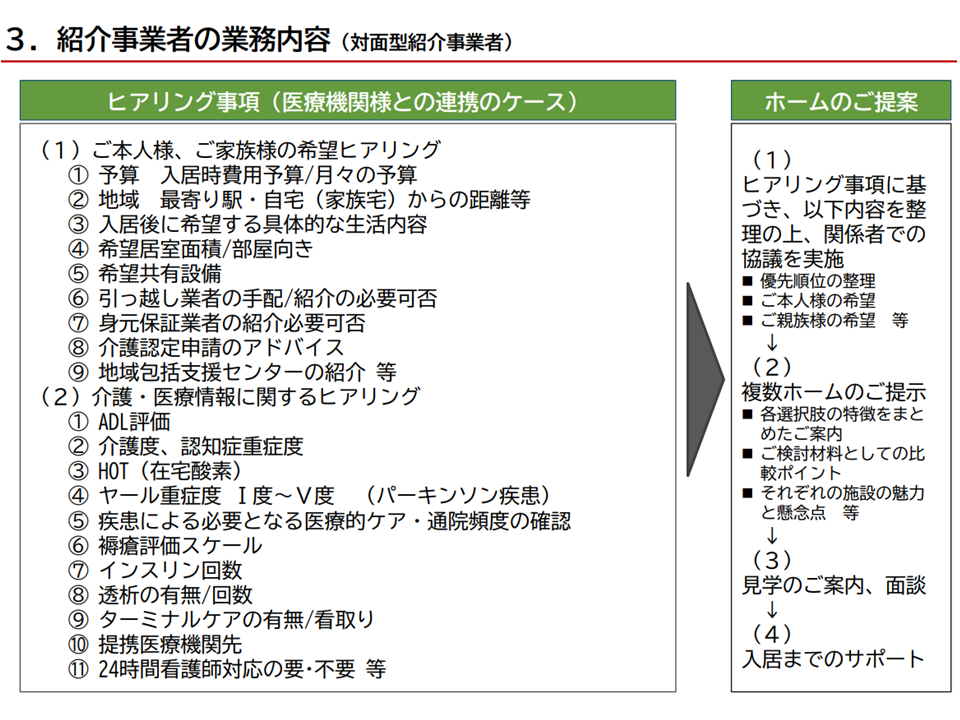

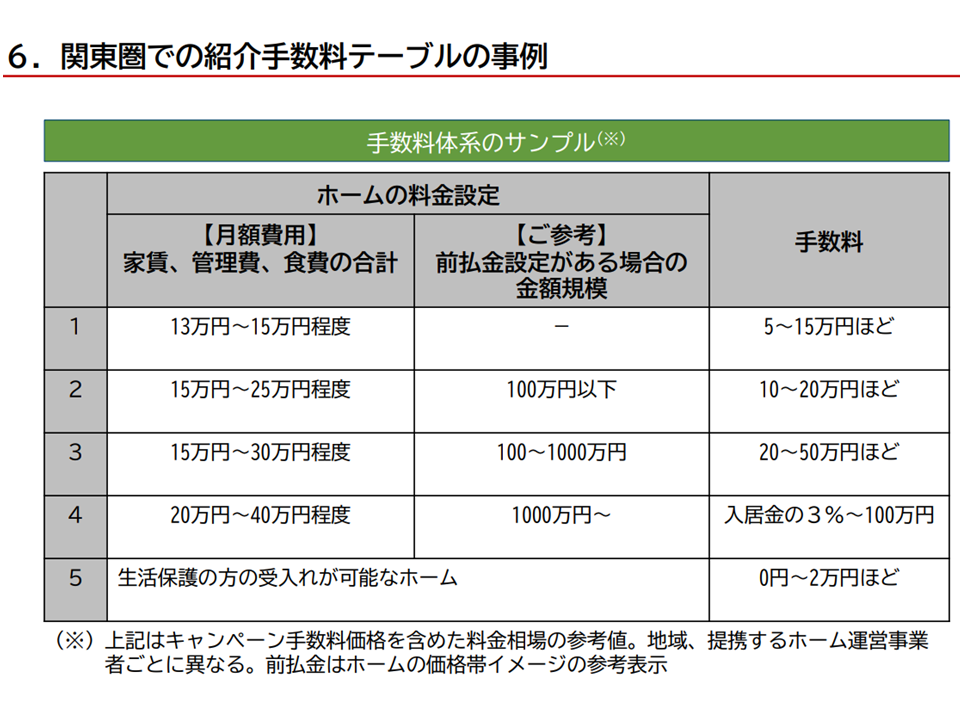

また、「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に登録されている紹介事業者サイドからは、▼医療機関から退院し、有料老人ホームへの入居を希望する高齢者・家族から希望や医療・介護情報をヒアリングしたうえで、「希望や状況にマッチするホーム候補の提示」→「ホームの見学、面談」→「入居に向けたサポート」といった適切な紹介事業を実施していること▼紹介料はホームの態様によっても変わるが、「法外な紹介料をホームから受ける」事業者の存在は寝耳に水であったこと—などが報告されています。

紹介事業者による取り組み(有料老人ホーム検討会5 250428)

紹介事業者による有料老人ホーム紹介の流れみ(有料老人ホーム検討会6 250428)

紹介事業者が有料老人ホームから得る紹介料例(有料老人ホーム検討会7 250428)

利用者・家族サイドには知識・時間も乏しいため、「希望や状況にマッチする有料老人ホームの選択」に関して、紹介事業者の存在は非常に重要です。

ところで、一般の賃貸住宅については、「家主」と「入居希望者」の間に、「宅地建物取引士」(不動産事業者であることがほとんど)が入り、仲介を行います。有料老人ホームも同様の構造があり、「家主」(有料老人ホーム)と「入居希望者」(高齢者・家族)の仲立ちとして、紹介事業者が入る格好と言えます。

こうした点を踏まえて、検討会では「紹介事業者にも宅地建物取引士のような資格を求めることを検討してはどうか」との指摘が数多く出ています(井上由起子構成員:日本社会事業大学専門職大学院教授、倉田賀世構成員:熊本大学法学部教授、中澤俊勝構成員:全国有料老人ホーム協会理事長(高齢者住まい事業者団体連合会副代表幹事))。意見陳述を行った「高齢者住まい事業者団体連合会」側からも「現場では、宅地建物取引士のような資格創設を求める声がある」ことが紹介されています。

もっとも、「判断力の衰えてきた高齢者を保護するための配慮」なども重要になってくるとの指摘も併せてなされています。高野龍昭構成員(東洋大学福祉社会デザイン学部教授)は「厳しい規制は好ましくないが、紹介事業者には、入居を希望する高齢者の意思決定を支援する役割も期待されている点を忘れてはならない」とコメントしています。

また、駒村康平座長(慶應義塾大学経済学部教授)は、利用者・家族、有料老人ホーム、紹介事業者の関係(契約内容等)について、▼利用者・家族⇔ホーム▼利用者・家族⇔紹介事業者▼ホーム⇔紹介事業者—における課題などをそれぞれ洗い出すことを厚生労働省に指示。例えば「利用者・家族⇔紹介事業者」の契約について、上述した「宅地建物取引士のような仕組みを設ける」ことや、その前段階として「適切な情報提供を行っている」ことなどが、適切な(優良な)紹介事業者選択の鍵になってくるかもしれません。

このほか、高齢者・家族による「適切な有料老人ホーム選択」に資するよう、▼介護サービス付きなのか、そうでないのか、どのような介護サービスをどこから利用でき、どの程度の費用が掛かるのか、などの情報を明示することがまず求められる。また不適切な紹介事業者であっても「有料老人ホームへの入所」は何度もあることではなく、利用者・家族が「不適切さ」に気づかないケースもある点に留意が必要である(植村健志構成員:全国介護付きホーム協会副代表理事)▼ホーム側の自由度も重要であるが、有料老人ホームは都市部では「特別養護老人ホームなど、介護保険施設の代替的機能」を果たしており、医療ニーズのある高齢の入居者も少なくない。こうした状況を踏まえれば、有料老人ホームにも一定の基準(介護職員、看護職員等の配置基準、研修事項、安全管理等)を定めることを検討すべきではないか(田母神裕美構成員:日本看護協会常任理事)—といった意見も出されました。

一部の住宅型老人ホーム、生保受給者囲い過剰な介護サービス提供等を行っていないか?

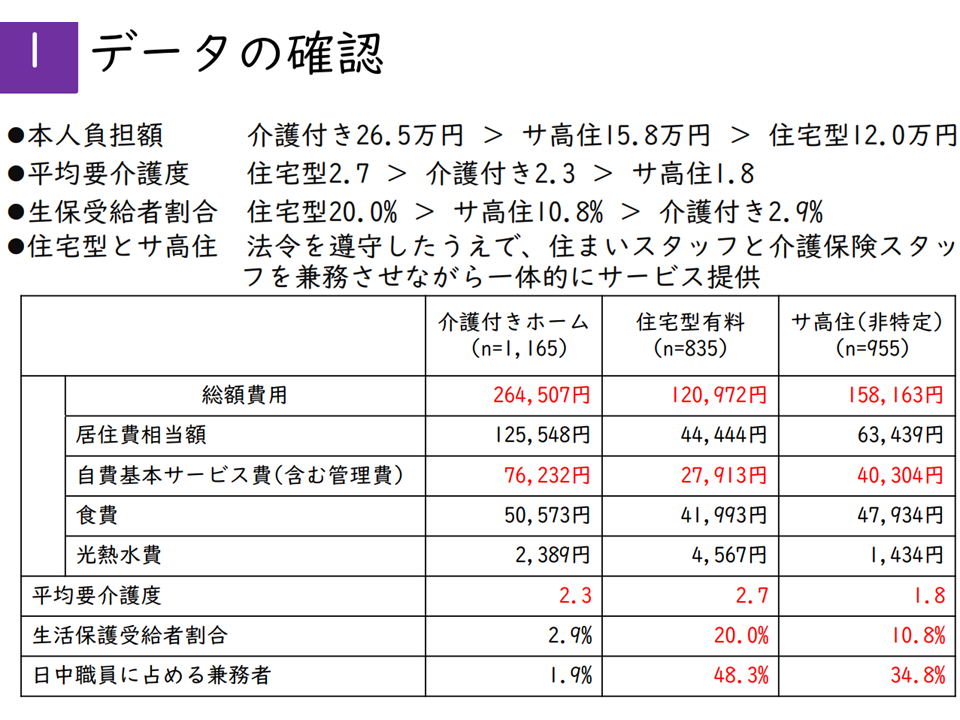

また、有料老人ホームの入居者や費用等の実態について、井上由起子構成員(日本社会事業大学専門職大学院教授)から次のような状況が明らかにされました。

▽本人負担額(月額)の平均は、介護付きホーム(1165施設):26万5000円、サ高住(835施設)15万8000円、住宅型ホーム12万円となっている

▽入居者に占める「生活保護受給者」割合の割合は、介護付きホーム:2.9%、サ高住:10.8%、住宅型ホーム:20.0%

基本サービス碑の低い入居者では、区分支住宅型老人ホームは、生活保護受給者の入居割合が高い(有料老人ホーム検討会8 250428)

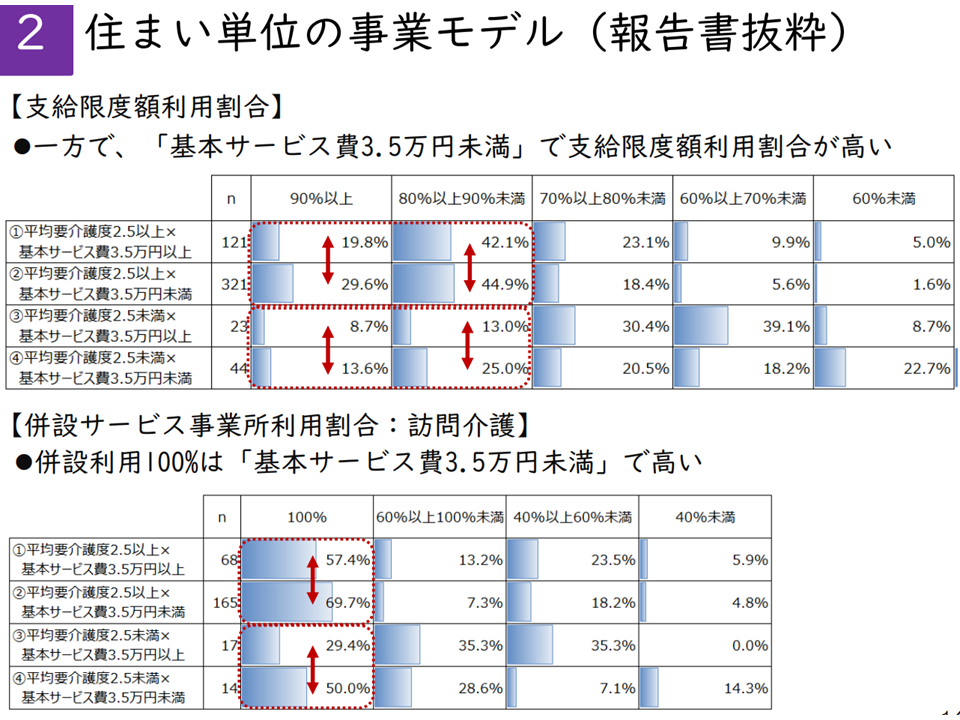

▽「基本サービス費3万5000円未満」の入居者では、▼「区分支給限度額(1か月に介護保険を利用できる上限)に占める介護サービス利用割合」が高い▼「訪問介護のすべて」を併設事業所から受ける割合が高い—

基本サービス碑の低い入居者では、区分支給限度基準額いっぱい近くまで、併設介護サービスを利用するケースが多い(有料老人ホーム検討会9 250428)

上述のように有料老人ホームは「比較的所得の高い高齢者」を対象に設置された高齢者向けの住まいですが、「住宅型ホームでは生活保護受給者が多い」ことに少し驚きを覚えます。

この点について高野構成員は「基本サービス費用や家賃などを抑え、生活保護受給者の居住の場を確保している」という優れた点に目を向ける一方で、「基本サービス費などを抑える一方で、併設事業所から目いっぱいの介護サービスを提供させ、それによって経営を成り立たせている面があるのではないか」と問題点を指摘しています。江澤和彦構成員(日本医師会常任理事)は「生活保護受給者の割合が高いホーム」(言わば「囲い込み」を行い、介護・医療サービスを過剰に提供している可能性がある)と「生活保護受給者の割合が低いホーム」とに二極化していないか、調べる必要があるとも進言しています。

「生活保護受給者を集め、必要性に疑問を感じる過剰な介護・医療サービスを提供する」という、いわゆる貧困ビジネスが横行しているとすれば、入居者保護の面からも、介護保険・医療保険の健全運営の面からも極めて大きな問題であり、実態の解明・必要な対応が求められるでしょう。

検討会では、有識者からのヒアリングも継続しながら議論を深め、今夏(2025年夏)頃に一定の結論を出します。その後、社会保障審議会・介護保険部会等に議論の場を移し、「必要な制度的対応」の検討が行われます。

【関連記事】

高齢者の住まいとして重要性高まる有料老人ホーム、「参入促進」と「良質なサービス確保」とのバランスをどう図るか—有料老人ホーム検討会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)