有料老人ホーム入居者は保護の必要性が高く、民間の創意工夫を阻害しない形で「行政の関与」強化を図ってはどうか—有料老人ホーム検討会

2025.9.25.(木)

有料老人ホームの入居者は、「居住場所」と「介護サービス提供」の双方をホーム側に依拠しており、非常に弱い立場にある。入居者保護のために「行政の関与強化による一定の規制」を図る必要がある—。

また、有料老人ホームの入居者は「自由にケアマネジャーを選択し、自由に外部の介護サービスが利用可能」とすべきである。ホーム指定のケアマネジャー「のみ」しか利用できないとすることは不適切であることを明確化すべきである—。

ただし、大多数の有料老人ホームは適切にサービス提供を行っており、一部の不適切事業者のために「適切な事業者が不利益を被る」ことは好ましくない。「民間の創意工夫」を阻害してはいけない—。

9月16日に開催された「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした議論が行われました。駒村康平座長(慶應義塾大学経済学部教授)は近く最終とりまとめを行う考えを示しており、その後、社会保障審議会・介護保険部会等における介護保険制度改革論議につなげます(関連記事はこちら)。

有料老人ホーム開設に当たり「許可制」を導入すべきなどの声も

▼都市部では介護保険施設の整備が難しい(土地代等が高いため、介護報酬での経営が難しい)▼比較的所得の高い層では「より良いサービス」を求める—などの理由から「有料老人ホーム」のニーズが高まっています。

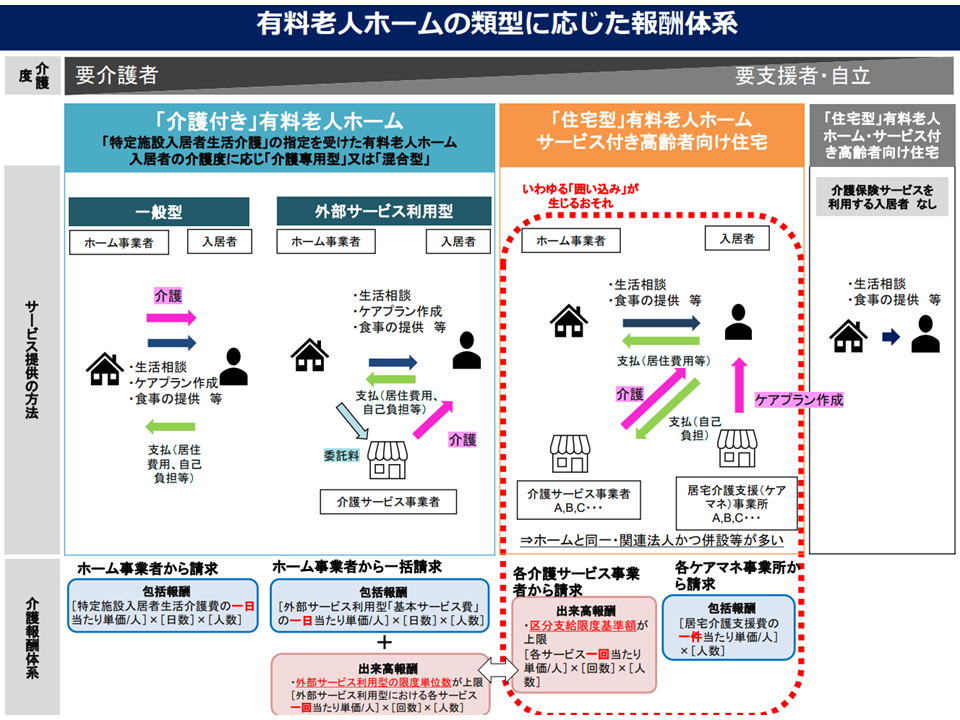

しかし昨今、有料老人ホームなどをめぐり▼ホームの経営が破綻し入居者が行き場を失ってしまう▼ホーム側が病院や紹介会社に高額な紹介料を支払って重度の入居者の紹介を受けることがある▼一部の住宅型有料老人ホームで過剰な介護サービス提供(いわゆる囲い込み、例えば、有料老人ホームが入居者に「同一法人等の介護サービス」受給を義務付け、必要性にかかわらず区分支給限度基準額いっぱいまでサービスを提供するなど)が行われている▼要介護高齢者・家族の視点には「様々な高齢者向け住宅があるが、介護サービス利用の仕方も、費用等も大きく異なり、どこが自身に適しているのかが分かりにくい—といった問題点が指摘されています。

有料老人ホームでは過剰サービス提供が起こりやすい(社保審・介護保険部会(2)6 250317)

検討会ではこうした問題の解決に向けて、例えば▼「民間の創意工夫」に水を差さない形で、一定の規制(事前の登録制、自治体(都道府県、市町村)の指導権限の強化など)を考えるべきではないか▼実質的に「介護の場」となっていることを考慮し、事業者側の負担にも配慮しながら、例えば「重度者が恒常的に多く入居している」ホームなどについて、介護・医療の専門職配置の基準なども検討すべきではないか—といった方向で検討が進み、中間とりまとめを行いました。

厚生労働省老健局高齢者支援課の濵本健司課長は、今秋(2025年秋)の最終とりまとめに向けて議論をさらに深めるため、例えば▼介護サービス提供を前提とした施設を自治体が把握するための方法▼有料老人ホームと介護保険施設・サービス付き高齢者向け住宅などとの関係整理▼介護サービスのモニタリングの在り方▼併設の介護サービス事業者を含めた責任の所在・範囲の明確化▼人員体制の確保▼利用者・家族による「適切なホーム選択」を担保するための方策(情報提供、ホーム側の説明責任など)▼紹介事業者の在り方▼いわゆる「囲い込み」対策の在り方—などを議論してほしいと要望しています。

検討会では、様々な意見が構成員から示されており、例えば▼有料老人ホームの機能などを検索できるサイトが必要である(サ高住ではすでに検索サイトが運用されている、宮本俊介構成員:高齢者住宅協会住宅・住生活部会部会長)▼有料老人ホームの開設について登録制・許可制を導入すべき(北條雅之構成員:横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長、濵田和則構成員:日本介護支援専門員協会副会長、江澤和彦構成員:日本医師会常任理事)▼入居者の安全確保、サービス選択の自由(入居後にも自由にサービスを選択可能とする)確保のために行政の関与(例えば安全確保のための職員研修の義務化など)を強める必要がある(倉田賀世構成員:熊本大学法学部教授)▼広告の時点で「介護サービスはどのような形で提供されるのか」などを明確にする必要がある(植村健志構成員:全国介護付きホーム協会副代表理事)▼「ホーム」(居住サービス)と「外付けの介護サービス」との関係性などをさらに整理する必要がある。重度の入居者も増え、介護・看護職員配置の基準も設けるべき(田母神裕美構成員:日本看護協会常任理事)▼サービスの質確保のためには「行政による指導・監督」が必要である。その際、訴訟に備えて「基準の明確化」を図っておく必要がある(井上由起子構成員:日本社会事業大学専門職大学院教授)▼ホーム入居後も「入居者・家族が自由にケアマネジャーを選択し、自由に外付けの介護サービスを選択できる」ことを徹底すべき。「ホームが選定したケアマネジャー」しか認めないとの運用は、現在でも不適切である(高野龍昭構成員:東洋大学福祉社会デザイン学部教授)▼ホーム入居者は「居住場所」と「介護サービス」の2点をホームに依拠しており、立場が非常に弱い。入居者保護が極めて重要であり、制度的な対応を図る必要がある(矢田尚子構成員:日本大学法学部准教授)—などの意見が出ています。

サービスの質確保等のために「行政の関与」強化を求める声が多くでていると言えそうです。

一方、有料老人ホーム運営者サイドからは「民間の創意工夫を阻害してはいけない。多くの事業者は適切にサービスを提供している。一部の不適切な事業者への対応のために、適切にサービスを提供している大多数の事業者に不利益を被らせるべきではない」との声も強く出ています。

両者のバランスをどう確保していくかが、最終とりまとめに向けたポイントとなるでしょう。駒村座長は「近く最終とりまとめを行いたい」との考えを示しています。その後、社会保障審議会・介護保険部会等に議論の場を移し、必要に応じて介護保険制度改革内容に盛り込まれます(関連記事はこちら)。

【関連記事】

有料老人ホームの適切な開設・運営のため、民間の創意工夫を阻害しない形で「一定の規制強化」を検討してはどうか—有料老人ホーム検討会

有料老人ホームの適切な開設・運営のため「自治体の指導・監督」権限を強化すべきか、ホームの安全配慮義務も重要論点—有料老人ホーム検討会

利用者・家族の希望・状況にマッチした有料老人ホーム選択のため、紹介事業者に資格取得を求めることなど検討しては—有料老人ホーム検討会

高齢者の住まいとして重要性高まる有料老人ホーム、「参入促進」と「良質なサービス確保」とのバランスをどう図るか—有料老人ホーム検討会

高齢者や家族が「自身のニーズにマッチした適切な高齢者住宅」を選択できるような環境整備などを検討—社保審・介護保険部会(2)