想定超えた少子化が進む中で、小児医療機関、産科・産婦人科医療機関の「集約化、大規模化」をさらに進めよ―小児・周産期WG

2025.11.5.(水)

想定を超える少子化が進行する中で、小児、周産期医療提供体制を確保するために「小児医療機関、産科・産婦人科医療機関の集約化、大規模化」や「病院-クリニック連携の強化」を進めるとともに、地域住民の医療へのアクセス確保にも配慮する必要がある—。

こうした議論が「小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ」(地域医療構想及び医療計画等に関する検討会、以下「小児・周産期WG」)で、こういった議論が始まっています。2030-35年度の「第9次医療計画」を念頭に置いて議論を進めますが、「想定よりも早く少子化が進んでいる」点を重視し、本年度(2025年度)末に一定の意見とりまとめを行い、各種施策に活かしていきます。

医療機関の集約化を進めるが、地域住民の医療アクセス確保にも留意せよ

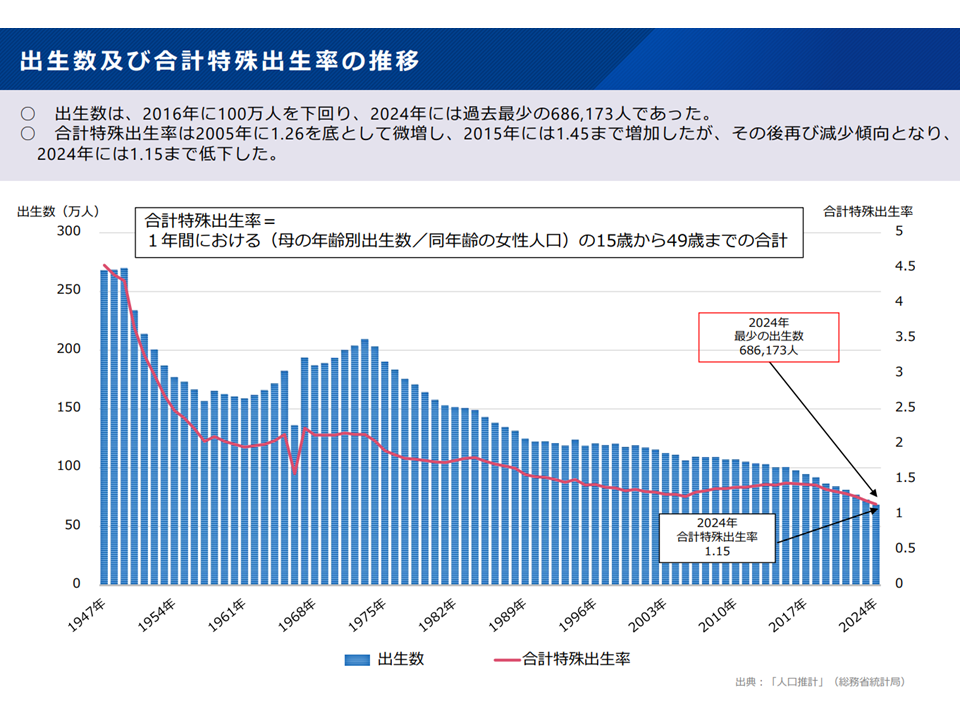

Gem Medでも繰り返し報じているとおり「少子化」が想定を超えるペースで進んでいます(関連記事はこちら)。

出生数・出生率は減少・低下の一途をたどっている(小児・周産期WG 251001)

出生数の減少は、産科・産婦人科等の分娩取り扱い施設にとっても、小児科医療機関にとっても「患者数の減少」を意味し、これは「経営難」に直結する問題です。医療機関も霞を食べて暮らすことはできないため、「経営を維持できない」のであれば「規模の縮小や撤退」を考えざるを得ません。

一方、国民にとっては「身近な医療機関でお産ができない、子どもが医療を受けられない」ことになり、こうした状況が「さらなる少子化を招く」ことも懸念されています。

そこで小児・周産期WGでは、小児医療・周産期医療体制の今後について、次のような点を議論していく方針を固めています。

【小児医療】

▽需要の多い「小児1次医療」を安心して受診できる環境を整備するため、▼小児科医と内科医等との連携▼小児科クリニックが少ない地域における「病院小児科」の一般診療への参画▼オンライン診療や♯8000(子ども医療電話相談事業)—などの取り組みを組み合わせて医療提供体制を維持していくことを検討する

▽症例数も減少する中、地域ごとに必要な質の高い小児専門医療と入院医療の提供体制を維持するため、「小児医療圏ごとの集約化・重点化」が必要ではないか。地域の実情に応じた医療機関の役割分担と連携を推進するため、医療計画における各医療機能についての考え方を整理し、第9次医療計画に向けて具体的な施設のあり方を見直す

【周産期医療】

▽これまでハイリスク妊産婦に対応するため、周産期母子医療センターを基幹とした集約化と役割分担を進めてきたが、「ハイリスク以外の妊産婦を含めて、周産期医療圏を柔軟に設定しつつ、医療資源の集約化と妊婦健診や産後ケアを含めた施設間の役割分担」が必要

▽無痛分娩について、安全な提供体制を整備するための課題の整理と、医療従事者の連携のあり方を議論する

▽出生数減少等を踏まえて「周産期母子医療センターの整備のあり方」を検討する

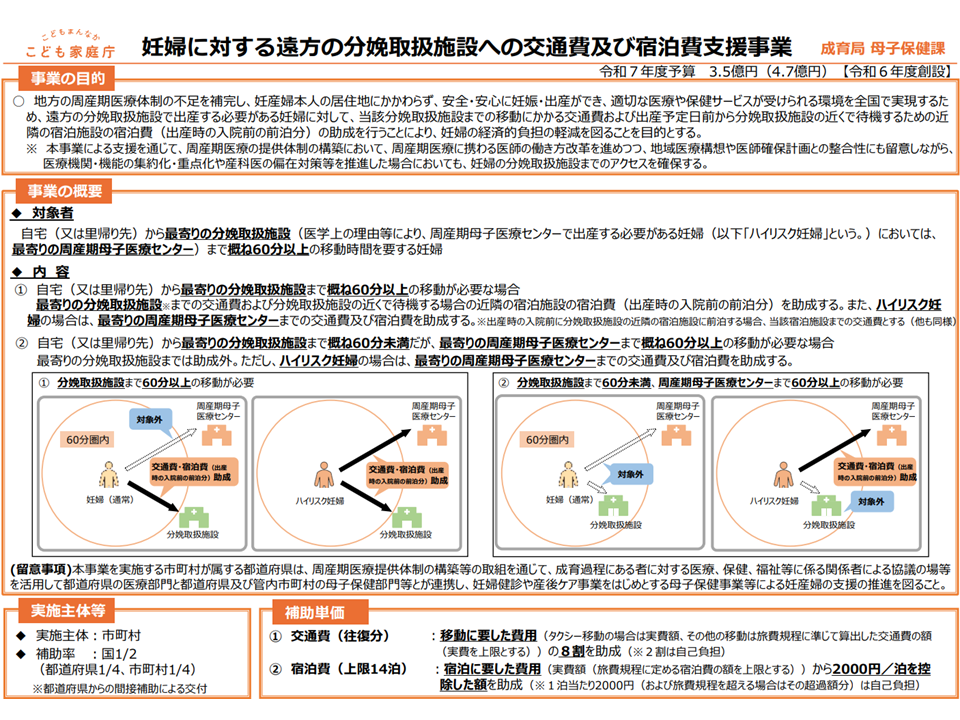

上述のように「小児、産科・産婦人科医療機関の経営を維持する」ことのほか、個々の医師をはじめとする医療従事者の働き方改革のために、「施設の集約化・重点化」をさらに進めることが重要と考えられます。ただし、集約化・大規模を進める場合、地域住民の「医療へのアクセス」が難しくなります。この点については「オンライン診療」や「電話相談」などを充実させるほか、子ども家庭庁による「遠方の分娩施設受診にかかる交通費・宿泊費補助」などが重要になってきます。

患者の医療アクセス確保に向け通院・宿泊費補助も検討されている(地域医療構想・医療計画検討会3 250827)

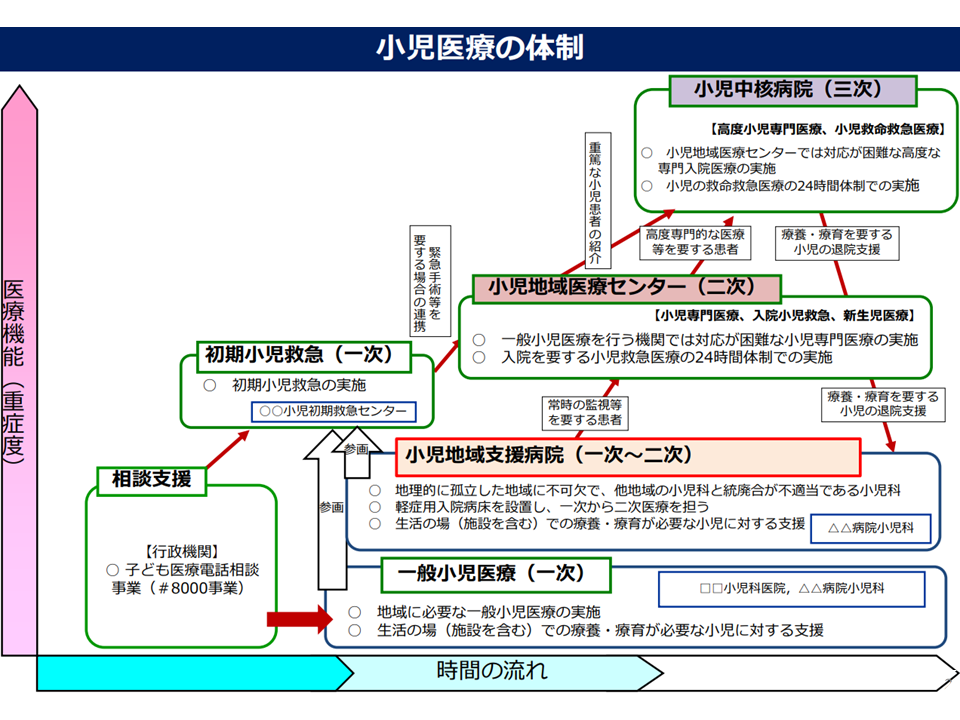

前者の小児医療提供体制については、医療計画の中で▼一般小児医療(1次医療を担当)▼小児地域支援病院(1次-2次医療を担当)▼小児地域医療センター(2次医療を担当)▼小児中核病院(3次医療を担当)—という体系的な整理がなされ、各都道府県で「中核病院として●●病院を指定する、地域医療センターとして◆◆病院を指定する」といった取り組みが進められています。

医療計画における小児医療提供体制整備イメージ

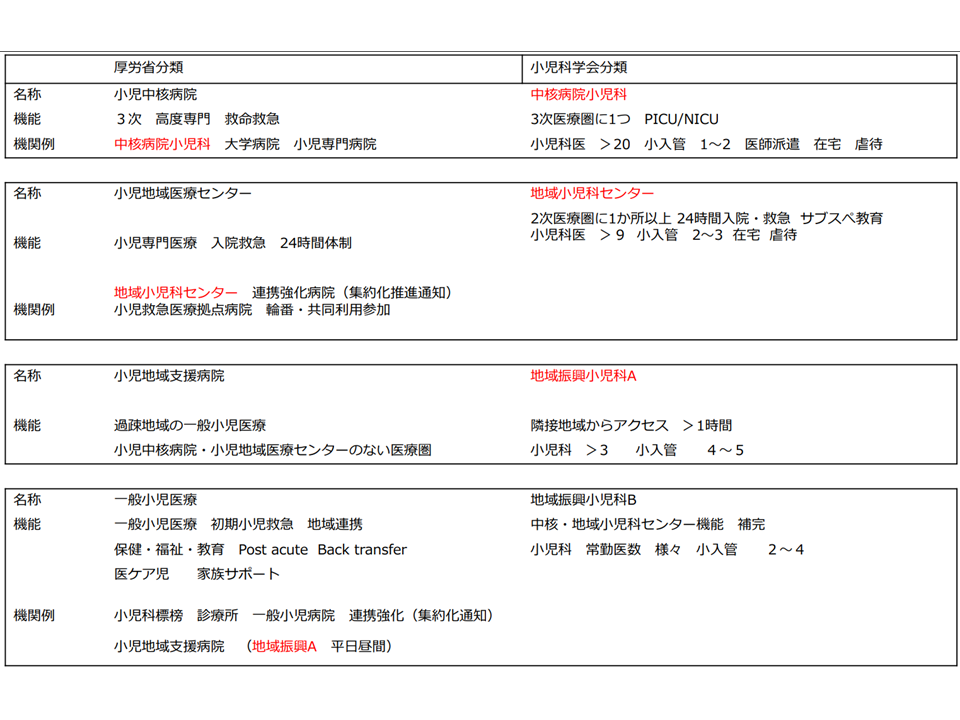

ただし、滝田順子構成員(日本小児科学会会長)は、こうした体系と「小児科学会による分類」(地域振興小児科B、地域振興小児科A、地域小児科センター、中核病院小児科)とを比べると、相当の齟齬があり、名称も類似しているため、両者の整合性を取るための整理を行う必要があると強調(学会からも、より分かりやすい小児医療提供体制の分類案を再提案する予定)。

「医療計画における小児医療提供体制」と「小児科学会による分類」との比較

あわせて、集約先となる「中核施設」に対する財政支援、稼働ベッド数の柔軟な運用、医師常勤枠の増設などの要望も行っています。

関連して、▼小児科学会の分類に加えて、小児へのプライマリケアを提供する施設(小児科クリニックなど)の位置づけも明確化すべき。あわせて高次施設から下位施設への流れも強化していく必要がある(佐藤好範構成員:日本小児科医会副会長、濵口欣也構成員:日本医師会常任理事)▼小児・成人の混合病棟は小児患者にとって好ましくなく、考え方を整理していく必要がある(井本寛子構成員:日本看護協会常任理事)▼小児医療・周産期医療で別個に集約化が進むと、小児医療はA病院中心、新生児医療はB病院中心など、ちぐはぐな医療提供体制となってしまう。小児医療・周産期医療の双方が連携して集約化を進めることが重要である(三浦清徳構成:日本産科婦人科学会 常務理事)▼例えば「内科医が小児患者もしっかり診る、学校保健にも携わり、重症患者を見逃さず、速やかに小児科の専門医へつなぐ」といった視点も重要であろう(内田寛治構成員:日本麻酔科学会理事長)—といった意見も出ています。

また、後者の周産期医療提供体制については、厚生労働省から次のような周産期母子医療センターに関するデータが示されています。

【総合周産期母子医療センター】

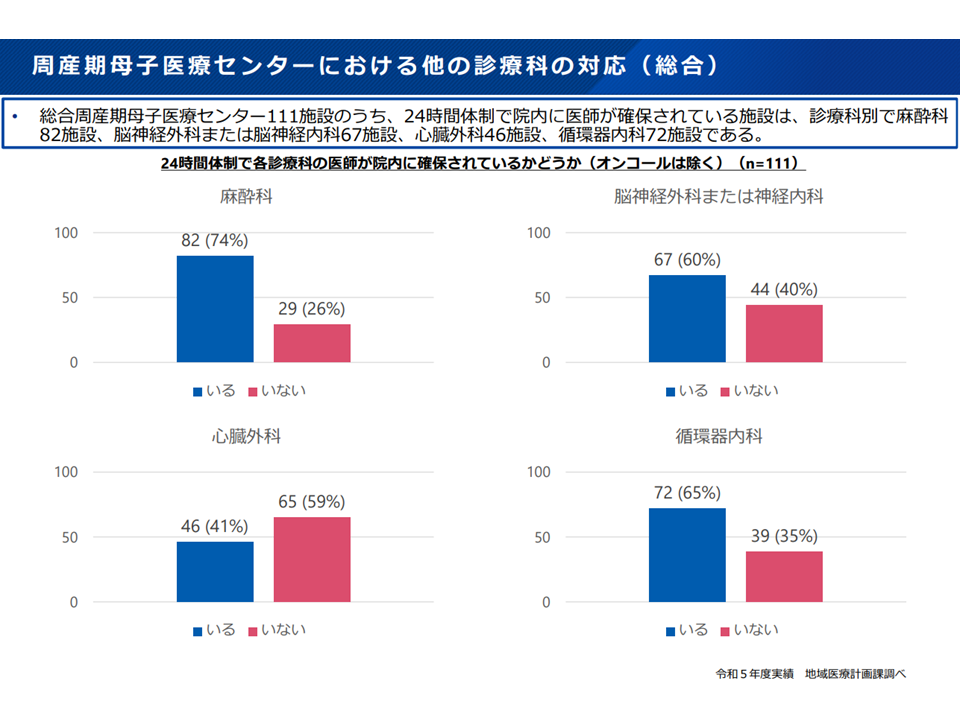

▽24時間体制で院内に医師が確保されている施設は、診療科別で麻酔科82施設(74%)、脳神経外科・脳神経内科67施設(60%)、心臓外科46施設(41%)、循環器内科72施設(65%)にとどまっている

総合周産期母子医療センターの機能・体制1

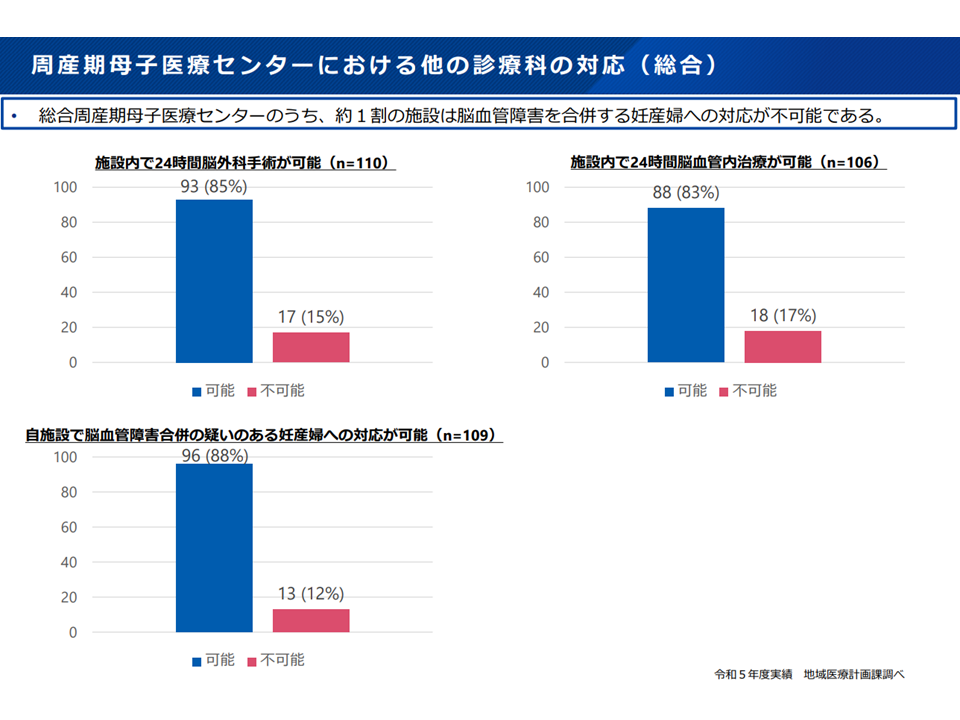

▽約1割の施設は脳血管障害を合併する妊産婦への対応が不可能

総合周産期母子医療センターの機能・体制2

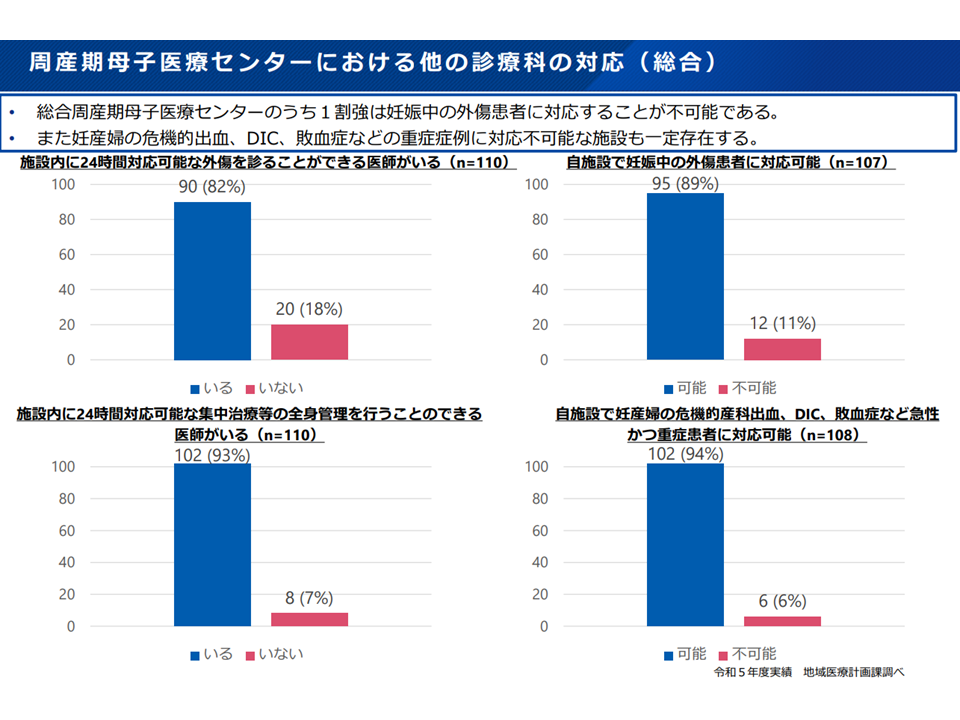

▽1割強は「妊娠中の外傷患者」に対応することが不可能で、妊産婦の危機的出血、DIC、敗血症などの重症症例に対応不可能な施設も一定数存在する

総合周産期母子医療センターの機能・体制3

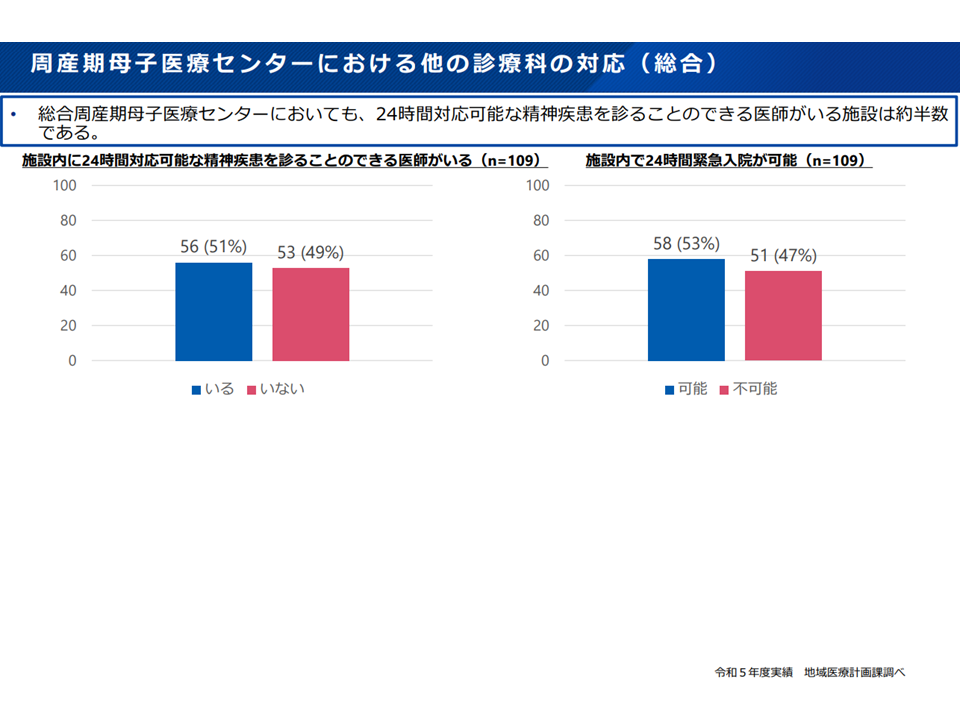

▽「24時間対応可能な精神疾患を診ることのできる医師」がいる施設は約半数にとどまっている

総合周産期母子医療センターの機能・体制4

【地域周産期母子医療センター】

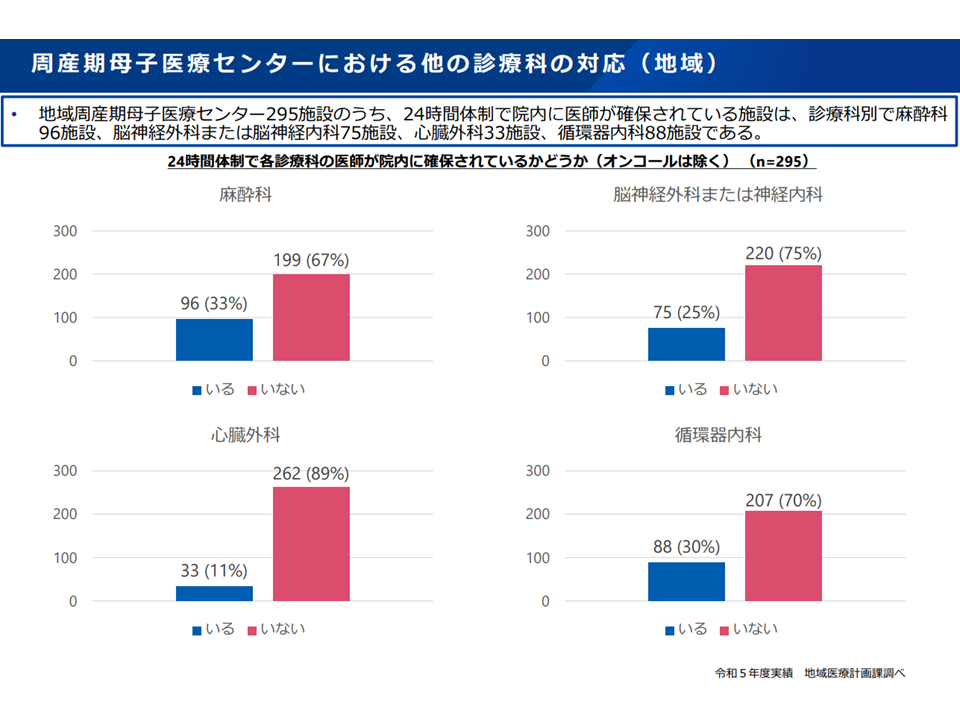

▽24時間体制で院内に医師が確保されている施設は、診療科別で麻酔科96施設(33%)、脳神経外科・脳神経内科75施設(25%)、心臓外科33施設(11%)、循環器内科88施設(30%)に過ぎない

地域周産期母子医療センターの機能・体制1

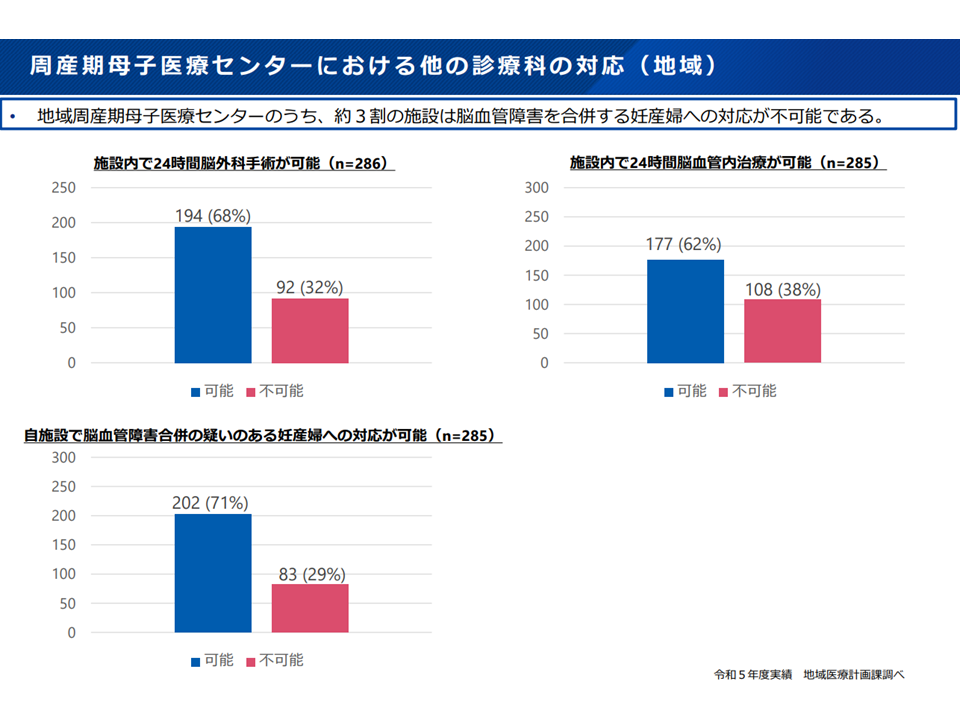

▽約3割の施設は脳血管障害を合併する妊産婦への対応が不可能

地域周産期母子医療センターの機能・体制2

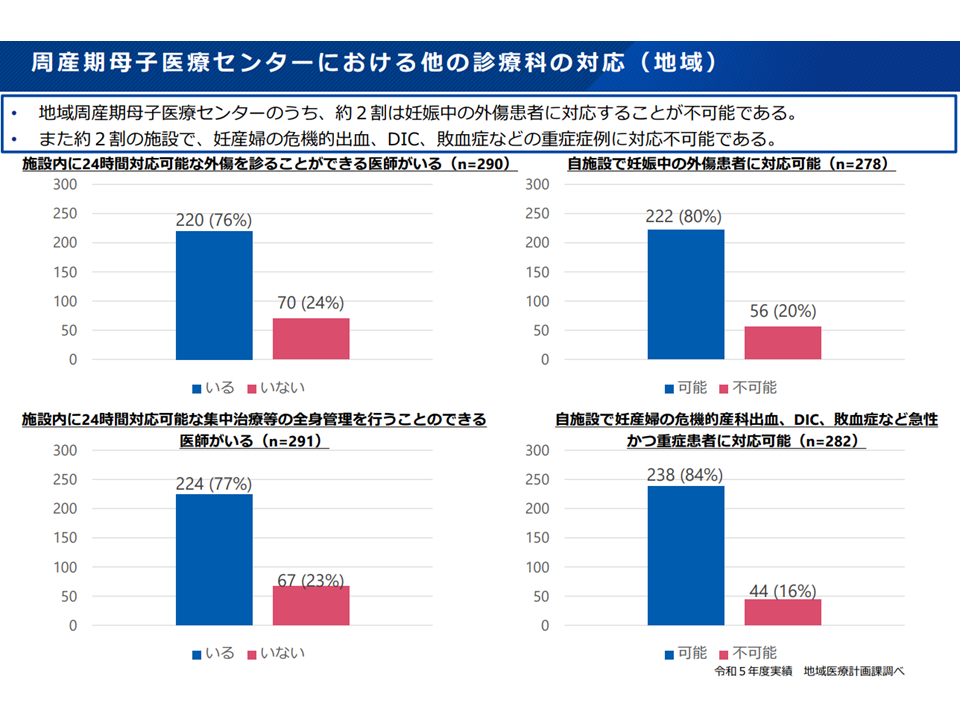

▽約2割は「妊娠中の外傷患者」に対応することが不可能で、約2割の施設で、妊産婦の危機的出血、DIC、敗血症などの重症症例に対応不可能である

地域周産期母子医療センターの機能・体制3

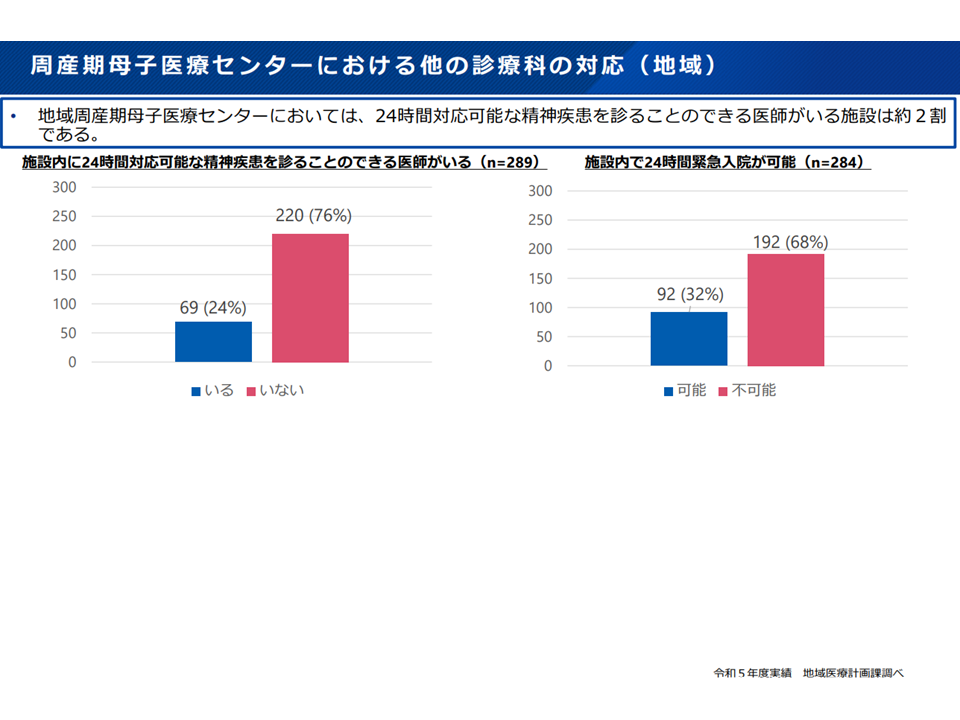

▽「24時間対応可能な精神疾患を診ることのできる医師」がいる施設は約2割に過ぎない

地域周産期母子医療センターの機能・体制4

こうした状況も踏まえて厚労省は、▼医療の質や安全性の確保、医師や助産師等のキャリア形成の観点からも「施設ごとの症例数」を確保するために【集約化】が重要である▼ただし、妊婦の移動にかかる負担の増加等や、分娩取扱施設における分娩数の増加等の課題等への対応の整理が必要である▼集約化とともに「周産期母子医療センターのあり方」「分娩を取り扱わない医療機関等が健診等を維持する」などの役割分担についての検討も必要となる—との考えを示しています。「新地域医療構想における急性期拠点機能病院の集約化」と同じ考え方と言えるでしょう(関連記事はこちら)。

構成員からは、▼妊婦のほとんどは「陣痛が始まってから」医療機関に向かうため、アクセスはやはり重要な要素となる。また医療機関と消防・救急隊が連携し、救急活動の質を医学的観点から保証・向上させるためのメディカルコントロール協議会には新生児科の医師が少なく、成人・小児向けの蘇生術を行っているケースも少なくない。周産期・新生児医学会で新生児向けの蘇生術を学ぶ研修プログラムを準備しており、それを受講する医師等への受講費補助も検討してほしい(細野茂春構成員:日本周産期・新生児医学会特任理事)▼3次救急を担える施設を総合周産期母子医療センターに位置付け、ハイリスクの妊産婦にしっかり対応できる体制を整えるべき(関沢明彦構成員:日本産婦人科医会常務理事)▼集約化には相応の時間がかかる点を見越して、地域での協議を進めるべき(家保英隆構成員:全国衛生部長会会長)—などの意見が出されています。

「従前の予想」をはるかに上回るペースで少子化が進んでおり、「医療機関経営の経営確保」「医療の質確保」を見越した「小児・周産期医療提供体制の集約化」論議を、地域の状況(交通事情や住民の居住状況、他の医療資源など)も勘案しながら進めていくことが重要です。

なお、別に出産費用の無償化論議も進んでおり、こうした議論とも歩調を合わせて「小児・周産期医療提供体制の確保」を考えることが重要です(関連記事はこちら)。

【関連記事】

「急性期拠点」病院、高度手術や救急対応に加え「5疾病6事業や災害対応、新興感染症の初期対応」など求める—地域医療構想・医療計画検討会

新たな地域医療構想、在院日数の短縮や病床機能分化等の改革モデルを織り込み、実態に近い必要病床数を設定—地域医療構想・医療計画検討会

新地域医療構想の実現に向け、「病床機能報告」と「診療報酬」との紐づけをどこまで強化・厳格化していくべきか―社保審・医療部会(1)

医師偏在対策のベースとなる医師偏在指標を改善、診療科特性踏まえた「医師の診療科偏在対策」を検討—地域医療構想・医療計画検討会

【急性期拠点機能】は「人口20-30万人ごとに1か所」へ集約、患者の医療アクセスへの配慮も重要視点—地域医療構想・医療計画検討会

【急性期拠点機能】病院、救急搬送・全身麻酔等の診療実績や体制、さらに「病院の築年数」等も勘案して設定—地域医療構想・医療計画検討会

新たな地域医療構想の【急性期拠点機能】等の目安、大都市・地方都市・人口少数地域などに分けて設定しては—地域医療構想・医療計画検討会

「新たな地域医療構想」実現に向けた取り組みを円滑に進めるため、「ガイドライン作成論議」などを始める—社保審・医療部会

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

2027年4月の新地域医療構想スタートまでに「病院病床11万床」(一般・療養5万6000床、精神5万3000床)を削減—自民・公明・維新

新たな地域医療構想・医師偏在対策・医療DX・オンライン診療法制化など「医療提供体制の総合改革」案とりまとめ—社保審・医療部会

NDBやDPC等の利用しやすい「仮名化情報」を研究者等に提供、優れた医薬品開発や医療政策研究につなげる—社保審・医療部会(2)

認定医療法人制度を2029年末まで延長、一般社団法人立医療機関にも「都道府県への財務諸表届け出」など義務化—社保審・医療部会(1)

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等に導入の努力義務を課す—社保審・医療部会(2)

医療法に「オンライン診療」を実施・受診する場などの規定を明示、適切なオンライン診療を推進する環境整える—社保審・医療部会(1)

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

医師偏在対策を大筋で了承、「医師少数区域等で勤務する」医師の手当て増額を行う経費の一部を保険者にも拠出求める—新地域医療構想検討会

規制的手法も含めた医師偏在対策、地域医療構想実現に向けた知事権限強化、2025年度薬価改定」(薬価の引き下げ)などを実施せよ―財政審

医師偏在是正に向け「外科医の給与増」・「総合診療能力を持つ医師」養成・「広域連携型の医師臨床研修」制度化等が重要—医師偏在対策等検討会

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

「医師確保の必要性が高い地域」医療機関に勤務する医師の手当増額、そこへ医師を派遣する医療機関等への支援など検討—新地域医療構想検討会

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

医師偏在是正に向けた「規制的手法」に賛否両論、外来医師多数区域での新規開業をより強く制限すべきか—新地域医療構想検討会(1)

医師偏在是正に向け、「医師多数県の医学部定員減→医師少数県へ振り替え」「総合診療能力を持つ医師養成」など進めよ—医師偏在対策等検討会

「医療保険制度での医師偏在対策」論議スタート、「保険料を保険給付『以外』に支弁する」ことに異論も—社保審・医療保険部会

医師偏在対策の総合パッケージ策定に向け、「インセンティブ」と「規制的手法」との組み合わせを検討—社保審・医療部会(1)

厚労省が「近未来健康活躍社会戦略」を公表、医師偏在対策、医療・介護DX、後発品企業再編などを強力に推進

新地域医療構想の内容が大筋でまとまる!「急性期拠点病院の集約化」を診療内容・施設数の両面で進める—新地域医療構想検討会

新地域医療構想、「急性期拠点病院の集約化」「回復期病棟からsub acuteにも対応する包括期病棟への改組」など行う—新地域医療構想検討会

石破内閣が総合経済対策を閣議決定、医療機関の経営状況急変に対する支援、医療・介護DX支援なども実施

「病院経営の厳しさ」がより明確に、医業・経常「赤字」病院の増加が著しく、個々の病院が抱える赤字も拡大―日病・全日病・医法協

新地域医療構想で「急性期拠点機能の集約化」方向で進めるべきだが、「待てない領域」等にも配慮した丁寧な議論を—社保審・医療部会

新地域医療構想では「外来・在宅医療、医療・介護連携」も射程に、データに基づく外来・在宅医療体制等整備を—新地域医療構想検討会(2)

新地域医療構想で報告する病院機能、高齢者救急等/在宅医療連携/急性期拠点/専門等/医育・広域診療等としてはどうか—新地域医療構想検討会(1)

急性期病院の集約化・重点化、「病院経営の維持、医療の質の確保」等に加え「医師の診療科偏在の是正」も期待できる—医師偏在対策等検討会

新たな地域医療構想でも「かかりつけ医機能を持つ医療機関」と「将来受診重点医療機関」との連携など重視—新地域医療構想検討会(3)

大学病院本院が「医師派遣・養成、3次救急等の広域医療」総合提供の役割担うが、急性期基幹病院にも一定の役割期待—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、病院機能を【急性期病院】と報告できる病院を医療内容や病院数等で絞り込み、集約化促す—新地域医療構想検討会(1)

新たな地域医療構想、「病院機能の明確化」「実態にマッチした構想区域の設定」「病院経営の支援」など盛り込め—日病提言

新たな地域医療構想では、「回復期」機能にpost acute機能だけでなくsub acute機能も含むことを明確化—新地域医療構想検討会(2)

新たな地域医療構想、「病床の必要量」推計は現行の考え方踏襲、「病床機能報告」で新たに「病院機能」報告求める—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想論議、「現行の考え方を延長する部分」と「新たな考え方を組み込む部分」を区分けして進めよ—社保審・医療部会(2)

新たな地域医療構想、患者減が進む中で地域の実情踏まえた統合・再編など「医療機関の経営維持」等も重要視点の1つ—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想は「2040年頃の医療提供体制ビジョン」、医療計画は「直近6年間の医療提供体制計画」との役割分担—新地域医療構想検討会

新たな地域医療構想、協議の旗振り役明確化、公民の垣根超えた議論、医療・介護全体見た改革推進が極めて重要—新地域医療構想検討会

医療・介護連携の強化が「医療提供体制改革、新地域医療構想」を考える上で必要な不可欠な要素—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、病院の主体的な動き(機能転換など)が必要な分野について「何が必要か」の深堀りを—新地域医療構想検討会

2040年頃見据えた新地域医療構想、在宅医療の強化、構想区域の見直し、「病院」機能明確化などですでに共通認識—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議スタート、医療介護連携、構想区域の在り方、医療人材確保、必要病床数設定等が重要論点—新地域医療構想検討会

【ポスト地域医療構想】論議を近々に開始、入院だけでなく、外来・在宅・医療介護連携なども包含して検討—社保審・医療部会(1)