DPC、複雑性指数をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直し、入院期間IIをより短く設定してはどうか―入院・外来医療分科会(3)

2025.7.7.(月)

DPC制度について、例えば「複雑性指数」をより急性期入院医療を適切に評価する内容に見直してはどうか—。

また、入院期間IIについて、現在は「診断群分類の平均在院日数」としているが、実態を踏まえて「より短く設定」してはどうか―。

7月3日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(以下、入院・外来医療分科会)で、こうした議論も行われています(急性期入院医療評価(その2)に関する記事はこちら、看護必要度に関する記事はこちら)。同日には、ほかに「救急医療」「高齢者の入院医療」などの議論も行われており、別稿で報じます。

7月3日に開催された「令和7年度 第6回 入院・外来医療等の調査・評価分科会」

目次

DPCの複雑性指数、「より急性期の入院医療を適切に評価する内容」に見直しを

Gem Medで報じているとおり、2026年度の次期診療報酬に向け、入院・外来医療分科会において入院医療・外来医療に関する「専門的な調査・分析」と「技術的な課題に関する検討」が精力的に進められています。こうした検討結果をベースに、今後、中央社会保険医療協議会総会で具体的な点数・施設基準・要件等の見直し論議が進められます。

(これまでの議論に関する記事)

・急性期入院医療

・DPC

・高度急性期入院医療

・地域包括医療病棟

・回復期リハビリ病棟

・療養病棟

・いわゆる包括期入院医療全体

・その他、入院・外来全般

・データ提出を評価する加算

・生活習慣病管理料など

・機能強化加算・地域包括診療料など

・オンライン診療

・入退院支援

・看護師確保・負担軽減

・多職種連携

・急性期入院医療(その2)

・重症度、医療・看護必要度

7月3日の会合では、▼急性期入院医療(医療機関機能)▼重症度、医療・看護必要度(看護必要度)▼DPC▼救急医療▼高齢者の入院医療—といったテーマを議論しています。本稿では「DPC制度改革」に焦点を合わせます。

DPC制度改革についても、すでに入院・外来医療分科会で議論が始まっており、例えば▼小規模なケアミクス病院のDPC参加をどう考えるか▼特定病院群(旧II群)では、標準病院群(旧III群)に比べて急性期一般1・急性期充実体制加算などの取得病院が多い(逆に標準病院群では急性期一般1・急性期充実加算等の取得病院が少ない)点をどう考えるか—といった論点が浮上しています。

7月3日の会合では、入院・外来医療分科会の下部組織である「DPC/PDPS等作業グループ」(以下、DPCグループ)での検討状況報告が行われました。そこでは(1)複雑性係数(2)入院期間II(3)再入院・再転棟ルール(4)短期滞在手術等(5)退院患者調査—について見直し論議が進められています。

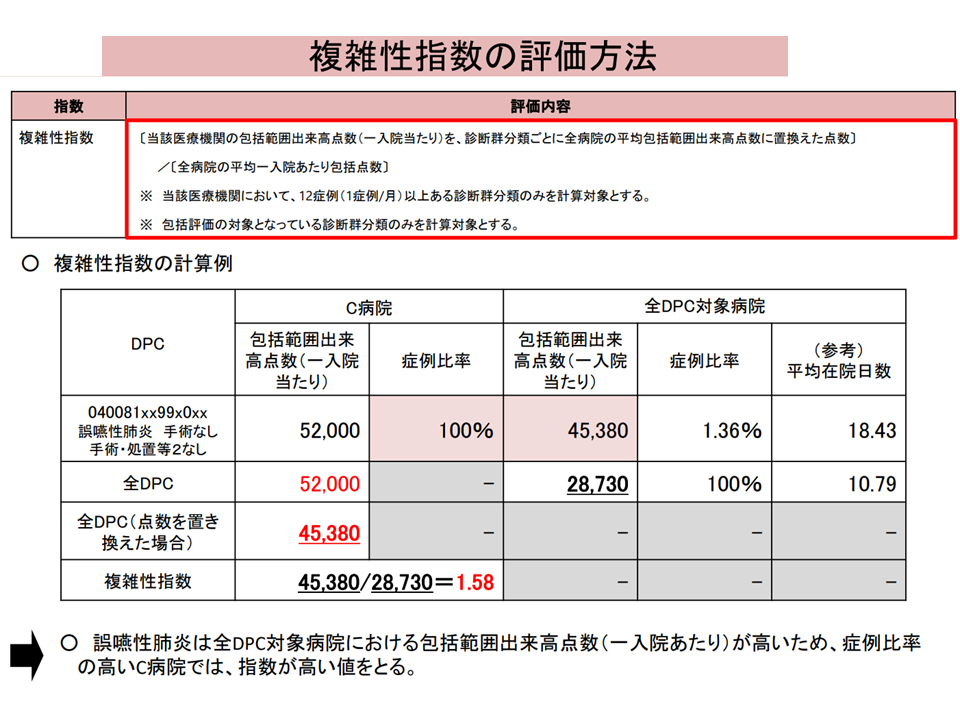

まず(1)の複雑性係数は、DPC病院の「頑張り度合い」を経済的評価に繋げる機能評価係数IIの1つです。

現在、「当該DPC病院の1入院当たり包括範囲出来高点数を、包括対象の診断群分類ごとに全DPC病院の平均包括範囲出来高点数に置き換えた点数」÷「全DPC病院の平均1入院当たり包括点数」で計算され、言わば「難しい症例(医療資源投入量の多い症例)をどれだけ見ているか」を評価するものです。

しかし、「DPC算定病床割合が50%未満の病院のほうが、同じく50%以上の病院に比べて複雑性指数・係数が高くなる傾向がある」という課題があります。一般的には「急性期病床であるDPC算定病床が多い病院の方が、難しい症例を多く受け入れているのではないか」と考えられ、少しちぐはぐな印象を受けます。

複雑性指数の課題例(入院・外来医療分科会(3)1 250703)

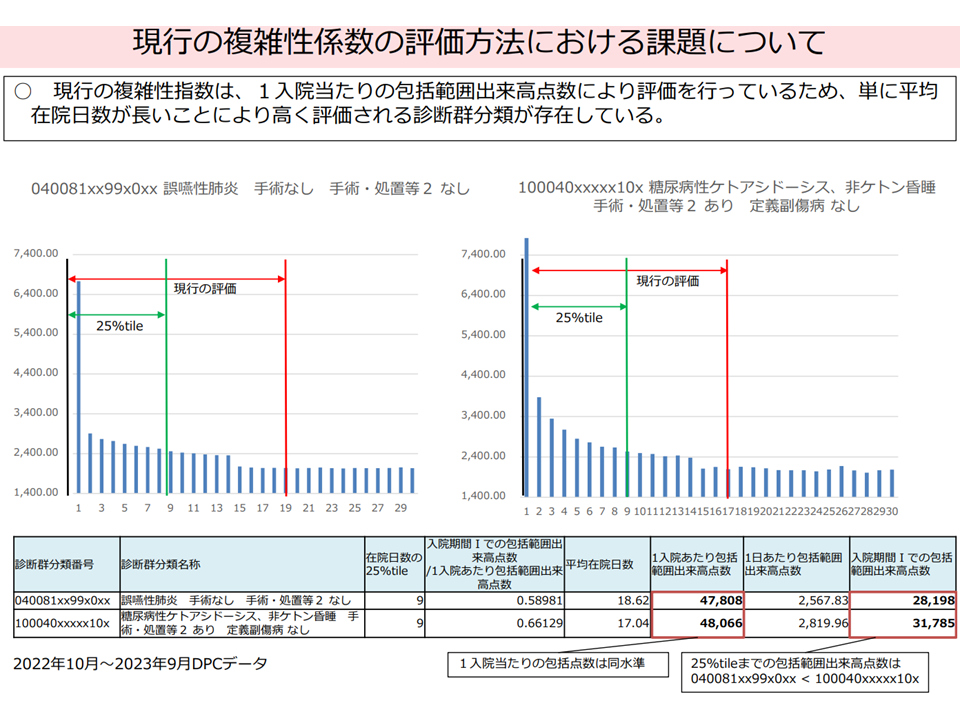

この背景の1つとして、「【誤嚥性肺炎】は入院日数が長いために全DPC対象病院における1入院当たり包括範囲出来高点数が高く、結果、誤嚥性肺炎を多く受け入れる病院では複雑性が高く計算されてしまう」ことなどがあります。

「単に在院日数が長い」ために複雑性が高くなってしまう診断群分類がある(例えば誤嚥性肺炎)(入院・外来医療分科会(3)2 250703)

複雑性指数が高い診断群分類の中には「単に在院日数が長い」だけのものが含まれている(入院・外来医療分科会(3)3 250703)

「誤嚥性肺炎が急性期病棟で重点的に対応すべき疾患か」となると疑問も多く(地域包括医療病棟や地域包括ケア病棟での対応も考えられる)、DPCグループでは「複雑性指数・係数の考え方を、急性期入院医療を適切に評価できるものに見直すべきではないか」との議論を進めています(関連記事はこちら)。

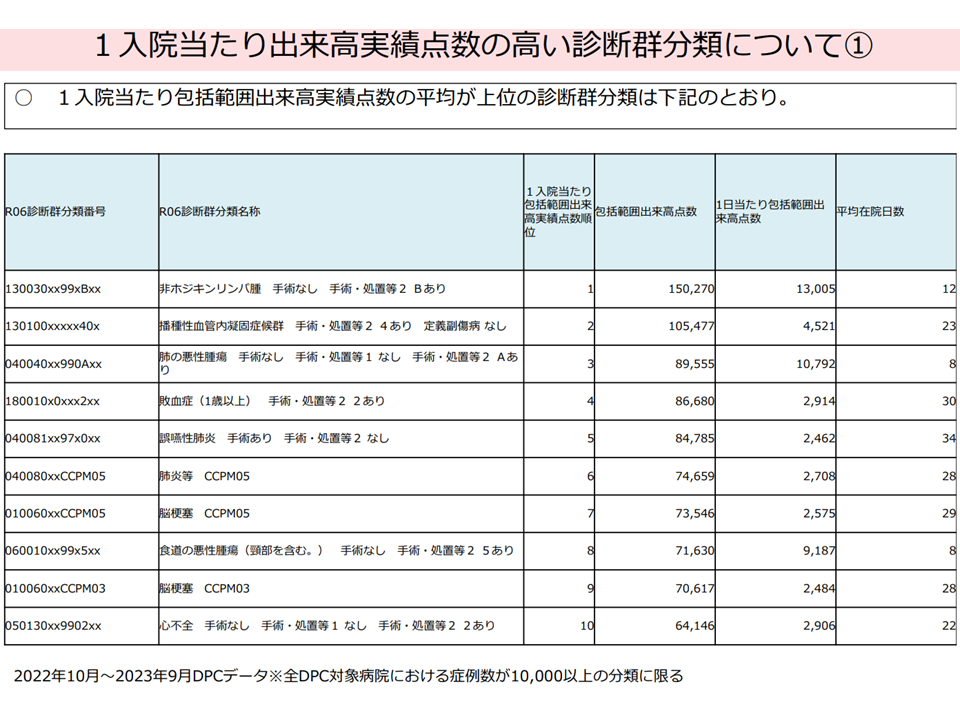

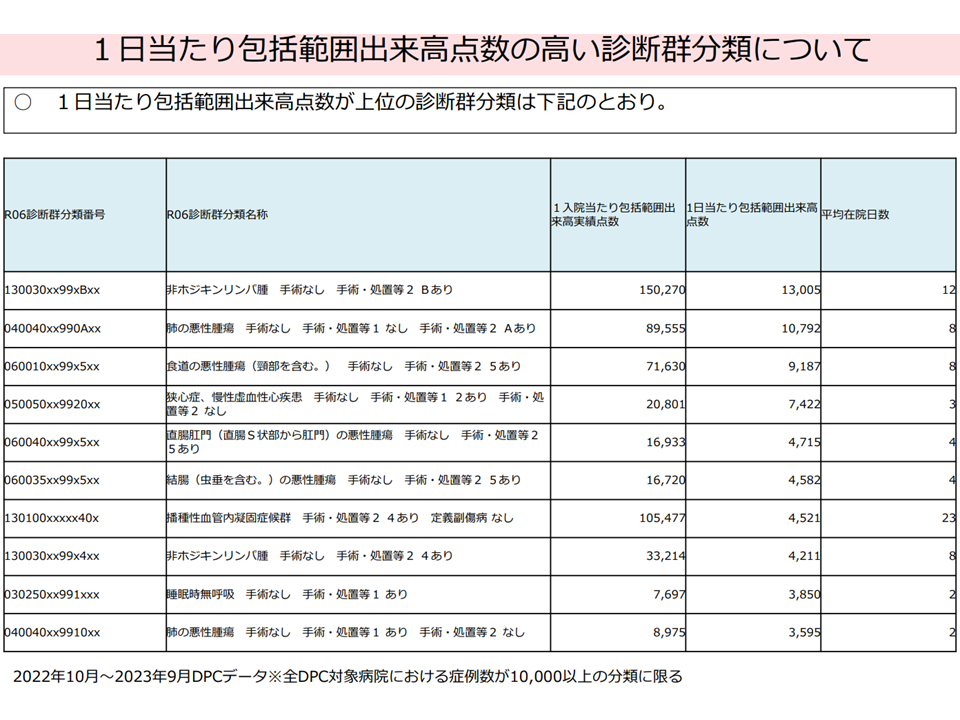

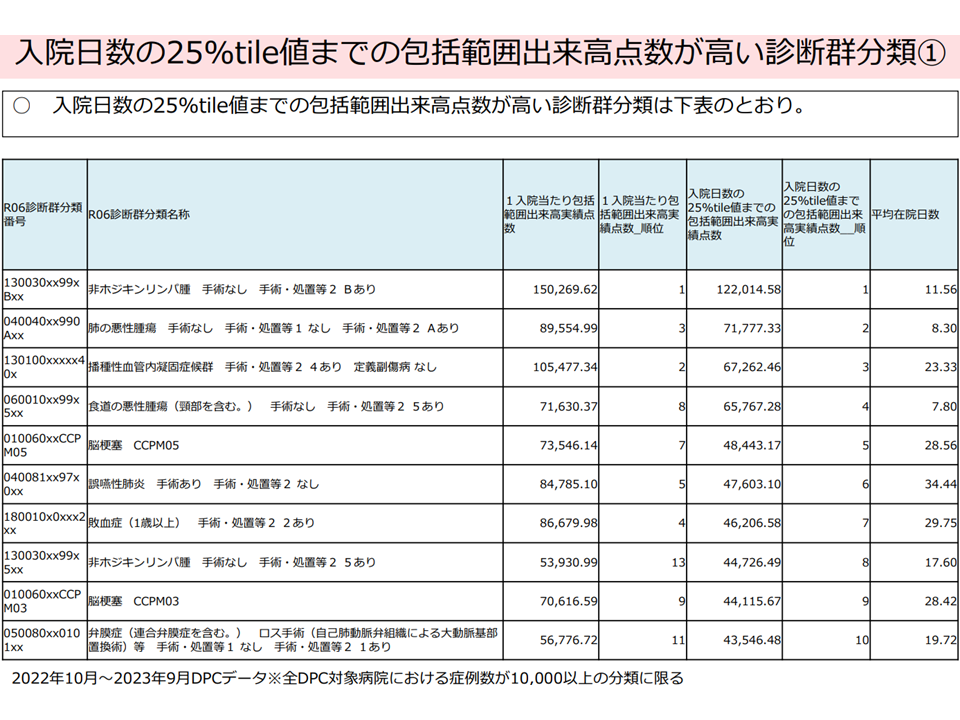

具体的には、現在の「1入院当たりの医療資源投入量」(これでは「単に入院期間が長い」だけで複雑性が高くなってしまう)よりも、例えば(a)1日当たりの包括範囲出来高点数に着目した評価としてはどうか(b)入院初期を特に重視し、「入院日数の25%tile値までの包括範囲出来高点数」に着目した評価としてはどうか—などの案が浮上しています。

ただし、前者(a)1日当たりの包括範囲出来高点数を見ると、「在院日数の短い疾患、例えば『睡眠時無呼吸 手術なし』等の診断群分類でも高くなる。妥当性に欠ける」との指摘もあります。

1日当たり包括範囲出来高点数に着目すると「睡眠時無呼吸省」など「在院日数が短いがゆえに、1日当たり点数が長くなる」ものも含まれてしまう(入院・外来医療分科会(3)4 250703)

このため、今後、後者(b)の「入院日数の25%tile値までの包括範囲出来高点数」に着目して、「複雑性指数・係数の見直し」論議が進むものと考えられます。

入院日数の25%tile値までの包括範囲出来高点数の高い診断群分類(入院・外来医療分科会(3)5 250703)

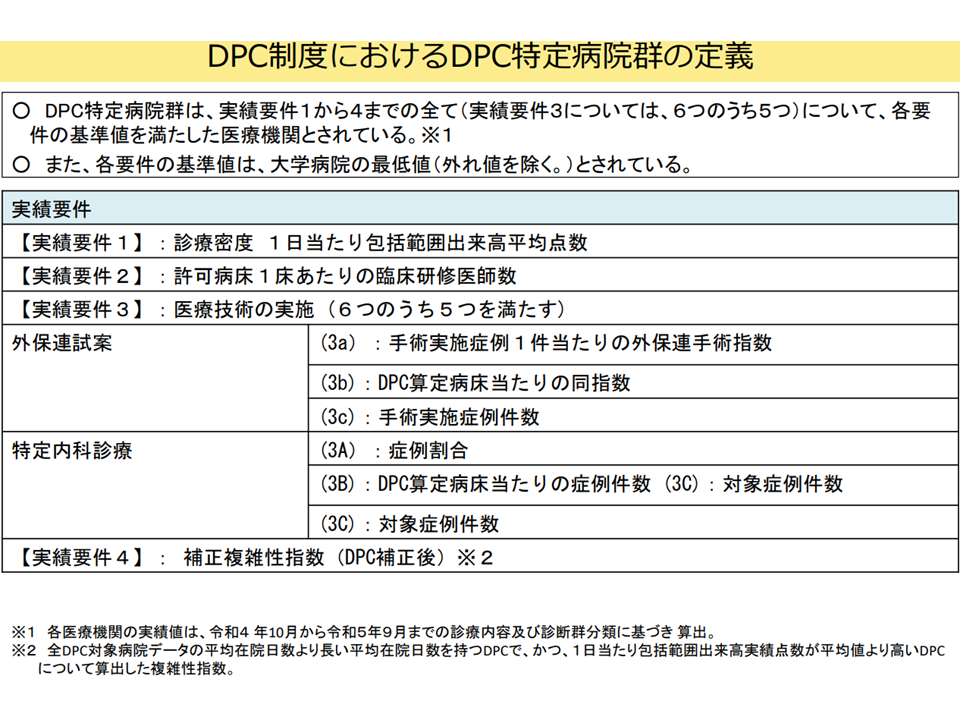

複雑性指数・係数の見直しは「機能評価係数II→医療機関別係数→包括範囲の収益」にダイレクトに影響することはもちろん、「DPC特定病院群(旧II群)」の基準にも間接的に影響します(実績要件の1つに「補正後の複雑性指数が学病院本院の最低値以上」との基準あり)。今後の議論に注目するとともに、DPC病院におかれて「自院の複雑性指数や疾患構成を確認しておく」ことが必要です。

特定病院群の定義(入院・外来医療分科会(2)6 250522)

DPCの入院期間II、現在の「平均在院日数」よりも短い期間に設定しなおしては?

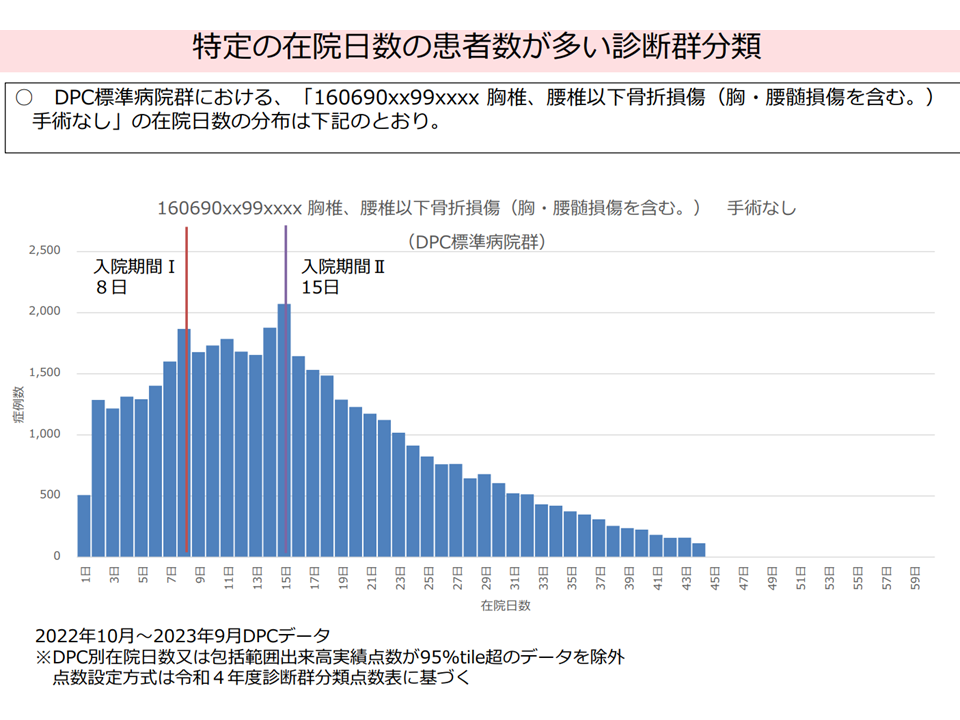

また(2)の入院期間IIについては、「入院期間II(平均在院日数)まで在院した場合に、平均的な1入院あたりの医療資源投入量を回収できるよう設計されており、「より早期の退院が可能だが、投下資源回収のために入院期間IIまで入院を継続させる」インセンティブが生じているとの問題点が指摘されていることを踏まえ、全DPC病院を対象に、在院日数の短縮に向けた取り組み(クリニカルパスの活用、入院患者の在院日数の目標設定等)の実施状況や課題等が調査されています。

DPCグループには、次のような調査結果が報告されています。

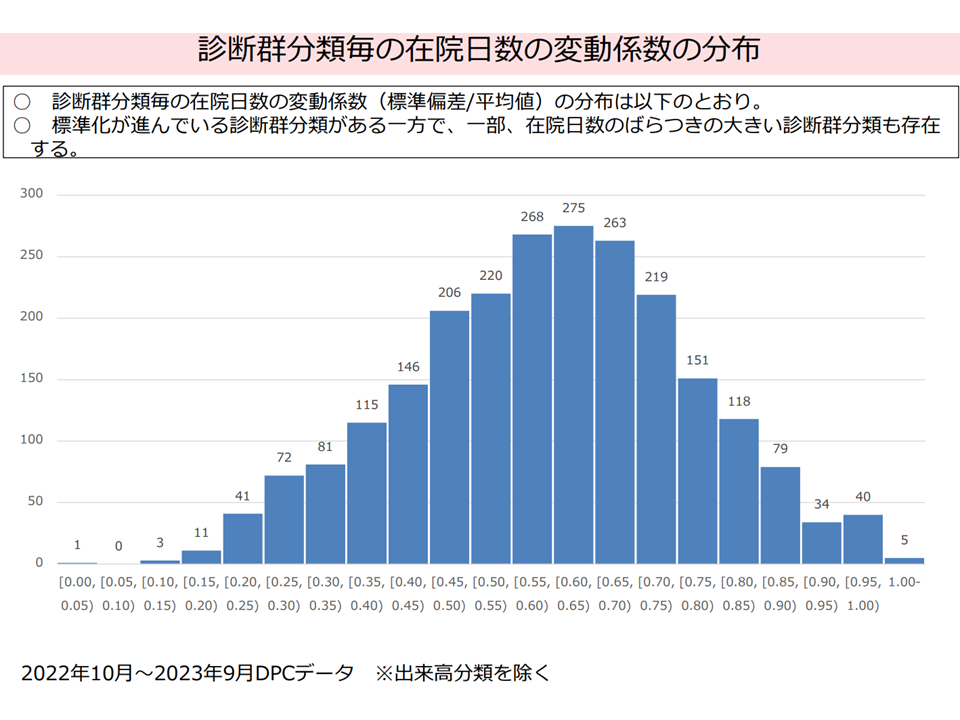

▽診断群分類毎の平均在院日数について、「バラつきが小さく、標準化が進んでいる」診断群分類と、「バラつきが大きく、十分に標準化が進んでいない」診断群分類がある

在院日数の変動が小さな診断群分類から、大きな診断群分類までさまざまある(入院・外来医療分科会(3)6 250703)

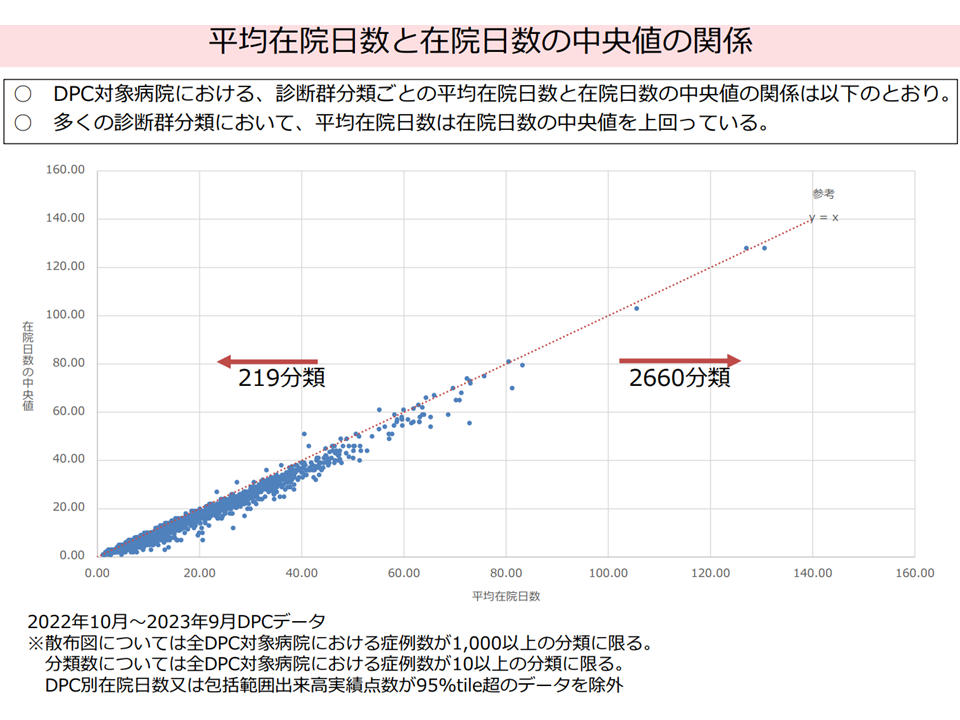

▽多くの診断群分類において、平均在院日数は在院日数の中央値を上回っている(平均在院日数が、「極端に在院日数の長い症例」に引っ張られている可能性大)

在院日数の中央値よりも平均在院日数の方が長い診断群分類が多い(入院・外来医療分科会(3)7 250703)

▽多くの診断群部類で、在院日数は正規分布しておらず、「左」(在院日数が短いほう)による傾向がある

在院日数の分布は「左」(短いほう)によっている(入院・外来医療分科会(3)8 250703)

こうしたデータを踏まえ、DPCグループで「適切な入院期間II」設定論議が進みますが、「平均在院日数よりも短い期間」に設定される可能性が高そうです。多くの病院ではクリニカルパスで「DPCの期間IIまでの退院を目指す」こととしていますが、「期間IIが現在より短くなる」ことを想定して、今からパスの見直しに向けた準備を進めることが重要でしょう。

DPCの再入院・再転棟ルールを逃れる「8日目の再転棟が多い」点をどう考えるか

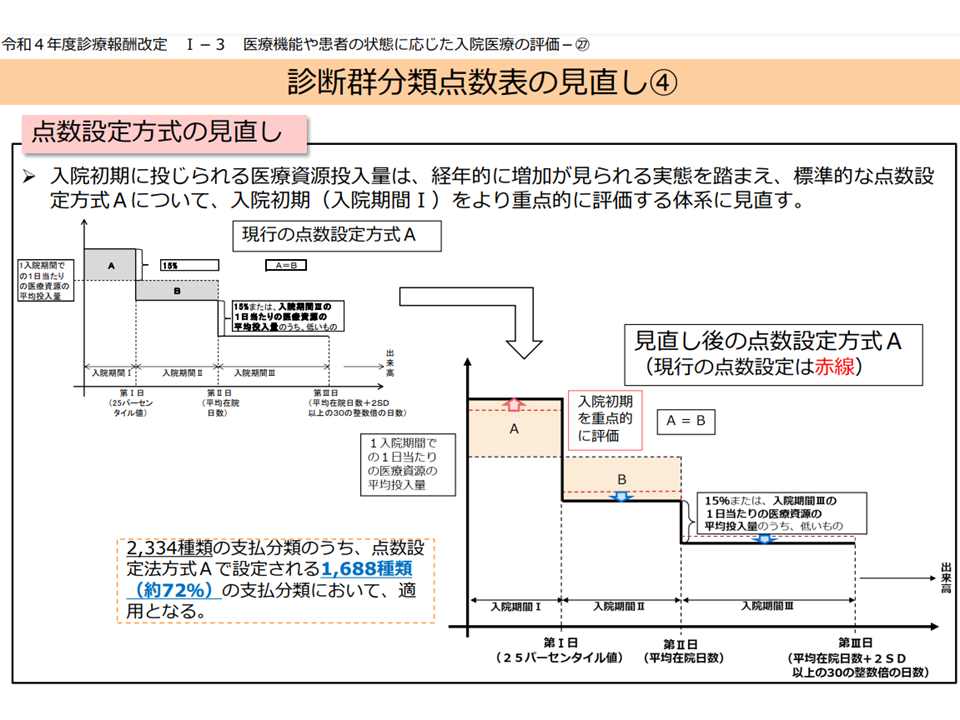

DPC制度では「より早期の退院」を促すことも目指し、「入院早期で高い点数を設定し、入院期間の経過とともに点数を低くしていく」仕組み(逓減制)が導入されています。

点数設定A方式の見直し概要

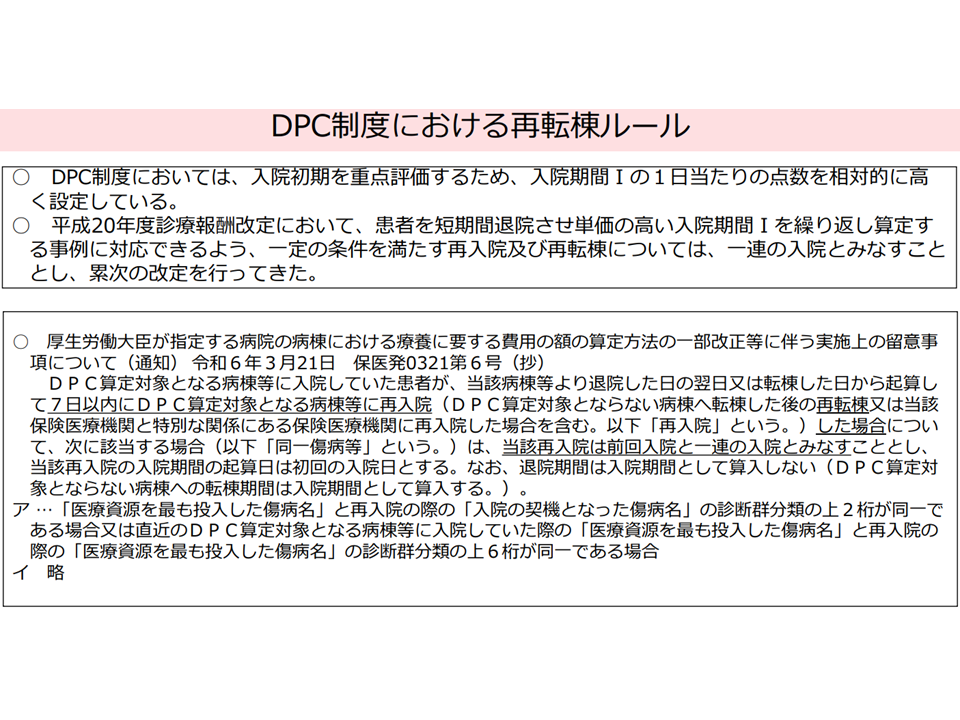

一部の病院で、この仕組みを悪用して「入院期間の短い、点数の高い」期間にいったん患者を退院等させ、ほどなく当該患者を再入院等させて、再び「高い点数」を算定するという事例がありました。

そこで「DPC病棟から退院等した日の翌日から7日以内に、再びDPC病棟へ再入院等した場合には、当該再入院等は前回入院と一連の入院とみなす」(再び高い点数を算定できず、入院日数の経過に伴って低くなっていく点数を算定する)というルールが設けられています。

再入院・再転棟ルール(入院・外来医療分科会(3)9 250703)

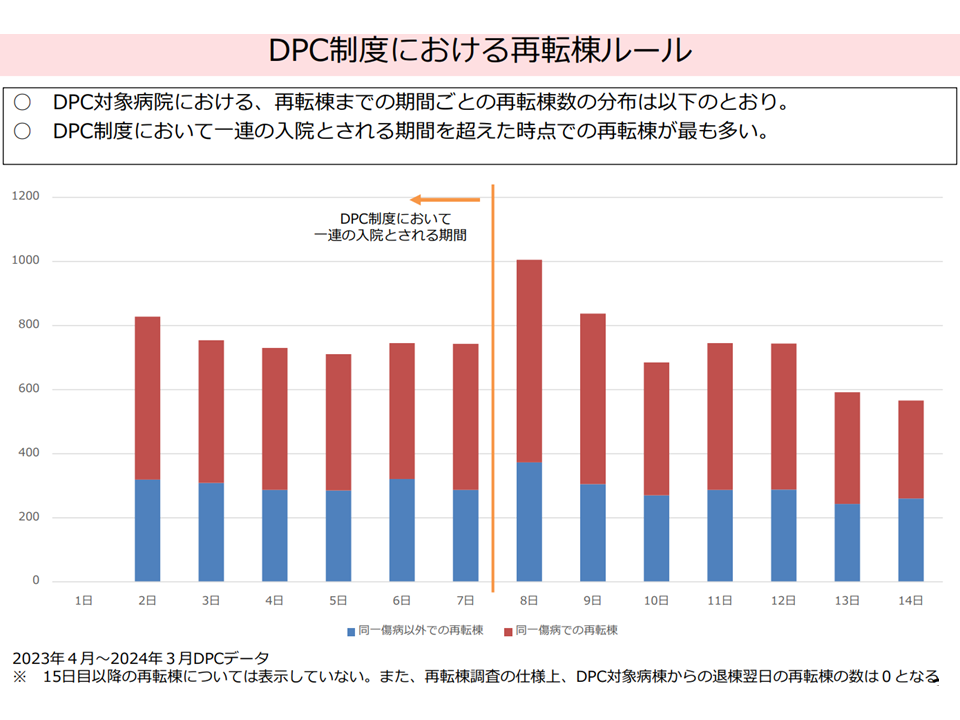

しかし、DPC病棟からの転棟から再転棟までの日数分布を分析したところ、「8日目の再転棟」が突出して多いことが分かりました。

再入院・再転棟ルールの適用されない「8日目の再転棟」が突出して多い医(入院・外来医療分科会(3)10 250703)

上記ルールが適用されなくなるのを待って再転棟させ、再び「高い点数」を算定していると考えられそうです。「制度の裏を突く、好ましくない対応である」と指摘する識者も少なくありません。

DPCグループでは、「 DPC算定病床以外の病床を有する医療機関の割合が増加していることから、再転棟が起こりやすい状況になっているのではないか」との指摘もあり、(3)の再入院・再転棟ルールの在り方を探っていきます。

ほかDPCグループでは、(4)の短期滞在手術等については、▼短期滞在手術等基本料1の対象手術を、外来ではなく「入院」で実施する割合が高い医療機関があることをどう考えるか▼我が国では白内障手術などを外来で行う比率が低く、都道府県別にみてもバラつきがある点などをどう考えるか()—といった議論が、(5)の退院患者調査について「病院負担軽減に向けたさらなる簡素化」をどう進めるかといった議論が行われています。

DPC作業グループでさらに議論を重ね、その後「入院・外来医療分科会でのより深い議論」→「中医協での制度改革論議」へと進んでいきます。

【関連記事】

看護必要度、内科系症例でA・C項目が低くなりがちな点をどう考えるか?B項目の取り扱いをどう考えるか?―入院・外来医療分科会(2)

一般的・拠点的「急性期機能病院」の診療報酬評価、救急受け入れ・全身麻酔手術・総合性の3軸中心に検討―入院・外来医療分科会(1)

院外リハや退院前訪問指導、早期リハ、管理栄養士の活躍、適切な入院時の食事提供に向け診療報酬で何ができるか―入院・外来医療分科会(3)

2026年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、「購入価格>償還価格(薬価、材料価格)」となるケースにどう対応するか—中医協

看護師確保が困難となる中、ICT利活用や看護補助者へのタスク・シフト等による業務負担軽減が必要不可欠―入院・外来医療分科会(2)

早期の退院・円滑な在宅復帰を目指す「入退院支援加算」等はどうあるべきか、病棟別の要件設定など検討すべきか―入院・外来医療分科会(1)

2026年度診療報酬改定、診療側は「病院経営の安定」を、支払側は「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化」など重視—中医協総会

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を評価、2026年度診療報酬の大幅プラス改定と改定前の対応に期待—日病協

健全なオンライン診療の普及、「D to P with D」や「D to P with N」の利活用促進などに向けて何が考えられるか―入院・外来医療分科会(4)

かかりつけ医機能の体制を評価する【機能強化加算】、「かかりつけ医機能報告制度」踏まえて施設基準など見直しては―入院・外来医療分科会(3)

生活習慣病の治療・管理を途中で中断してしまう患者が相当程度いる、患者は定期受診のために「予約診療」を重視―入院・外来医療分科会(2)

外来データ提出加算等の届け出は低調、データ作成・提出の負担軽減に向け「提出データの項目整理」など検討―入院・外来医療分科会(1)

骨太方針2025の「経済・物価動向に相当する増加分加算」方針を歓迎、2026年度診療報酬改定に反映されるよう活動を続ける—四病協

2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体