2026年度診療報酬改定、「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行せよ—中医協(1)

2025.6.18.(水)

2026年度診療報酬改定では、これまでの「人員配置中心の診療報酬評価」から「プロセス、アウトカムを重視した診療報酬評価」へ段階移行すべきではないか—。

また病院・診療所の経営が厳しさを増す中で、「どの機能を選択しても医療機関経営を維持できる」水準の点数設定が必要ではないか—。

他方、診療報酬と、新たな地域医療構想に盛り込まれている「病院機能」との整合性などを重視した報酬体系の構築を意識すべきではないか—。

6月18日に開催された中央社会保険医療協議会総会で、こうした議論が行われました。下部組織である診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」において、さらに技術的検討を進化させ、その結果をもとに改めて中医協総会で「個別診療報酬項目の見直し」論議が行われます。

なお、同日には、条件・期限付きで薬事承認された小児の「デュシェンヌ型筋ジストロフィー」(DND)治療に用いる「エレビジス点滴静注」(一般名:デランジストロゲン モキセパルボベク)について、安全性の懸念が生じている(急性肝不全で患者が死亡する事例が2件発生している)ことが報告されており、別稿で報じます。

目次

入院・外来医療分科会で専門的・技術的検討を行い、中医協で具体的な点数見直し論議

2014年度の診療報酬改定から「入院医療改革について、下地となる専門的な議論を前身である入院医療分科会(入院・外来医療分科会の前身)で行い、それを踏まえて中医協で改革方法を固める」という流れができました。さらに2024年度改定からは外来医療についても同様に、入院・外来医療分科会で専門的な議論を行うことになっています。

5月22日の入院・外来医療分科会には、2024年度の前回改定を受けた「入院医療・外来医療の現状」に関する調査結果が報告され、これをベースに、すでに▼急性期入院医療▼DPC▼高度急性期入院医療▼地域包括医療病棟▼回復期リハビリ病棟▼療養病棟▼いわゆる包括期入院医療全体▼その他、入院・外来全般—に関する具体的な改定論議が始まっています。

ところで、入院・外来医療分科会での議論は、「実質的な改定の方向付け」までは行わず「専門的な調査・分析と技術的な課題に関する検討にとどめる」とされています。2014年度改定では「入院医療分科会で、実質的に改定内容の大枠が決まってしまった」ことに中医協から不満が出たことによるもので、このため「入院・外来医療分科会の議論経過は、節目節目に中医協に報告する」ことも求められています。

診療側委員は「医療機関の経営維持」「プロセス、アウトカム評価の重視」などを要望

6月18日の中医協総会には、入院・外来医療分科会の尾形裕也分科会長(九州大学名誉教授)から、2024年度の前回改定を受けた「入院医療・外来医療の現状」に関する調査結果(厚労省サイトはこちらとこちら(参考資料)結果)が報告されました。

具体的な個別診療報酬項目・点数の見直し論議は今後、徐々に進められます。同日には「今後の中医協、入院・外来医療分科会での議論」に向けた大枠の意見が委員から示されるにとどまりました。

まず診療側の太田圭洋委員(日本医療法人協会副会長)は、調査結果の詳細には言及せず、2026年度の次期診療報酬改定に向けて次の2点を軸に議論を進めるべきと進言しました。

1点目が「ストラクチャー評価からプロセス・アウトカム評価への段階的な移行」の視点です。

診療報酬の施設基準を見ると、「患者●人に対し1人以上の看護職員配置」や「専門的な知識・技能を持つ医師等の常勤配置」などの、人員配置基に関する基準が数多く設けられています。これが、いわゆる「ストラクチャー評価」と呼ばれるものの代表で、「医療の質を担保するためには、質の高い医療専門職が一定以上配置されていなければならない」との考えに基づくものです。

この点について太田委員は、「2024年度診療報酬改定では様々な入院医療の機能分化や連携の推進を目指す点数・施設基準などの見直しが行われたが、意図したとおりの結果が十分には現れていない部分も多い」と指摘します。

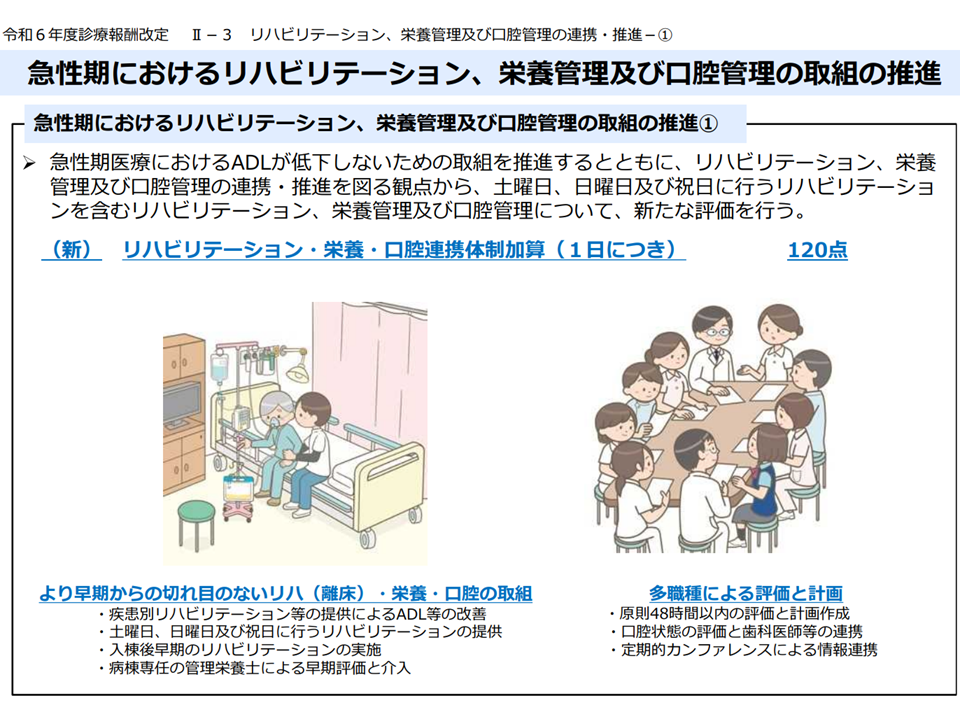

例えば、急性期病棟に高齢者が入院した場合に「ADL低下→寝たきり」が生じやすい点を考慮し、2024年度改定では、早期からリハビリ・栄養管理・口腔管理を一体的に提供することを評価する【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算】(1日につき120点)が設けられました。

急性期病棟における【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算】を新設

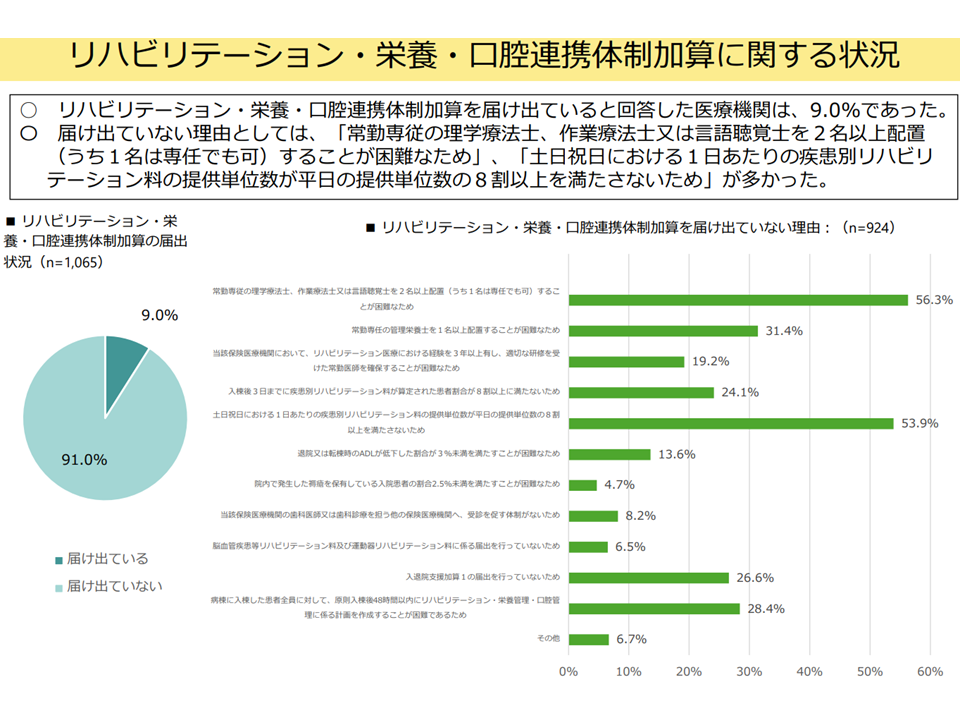

しかし、この加算の取得割合は「わずか9.0%」と低調で、加算を取得しない・できない理由として▼常勤専従のリハビリスタッフ2名以上配置(うち1名は専任でも可)▼土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数が平日の8割以上—などがあがっています(関連記事はこちら)。

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、急性期病院の9%でしか取得されていない(入院・外来医療分科会 250522)

こうした状況について太田委員は「人員配置を施設基準に盛り込んでいる診療報酬項目が多いが、その『人員確保が困難』なために診療報酬を届け出ることができないケースが多い。我が国では生産年齢人口が急減しており、効果的・効率的な医療提供が求められている。しかし『効果的・効率的な医療提供の実現を目指す診療報酬項目の人員配置基準が厳しすぎ、人員確保難の中で医療現場が対応できない』という事態が生じており、これでは本末転倒である」と現状を分析したうえで、「ストラクチャー評価」から「プロセス評価、アウトカム評価」を重視する診療報酬への移行を検討すべきと強調しています(関連記事はこちら)。

個別の診療報酬項目で「プロセス、アウトカム評価を施設基準に盛り込む」ことなどはこれまでも普通に行われてきていますが、それとは別に、例えば「プロセス、アウトカム評価の拡大について」などの論点で総論的な議論をすることなどがあるのか、今後の中医協論議に注目が集まります。

このプロセス評価・アウトカム評価は、常日頃、支払側委員も主張している内容であり、議論が進みやすいようにも思えます。ただし、「アウトカムの指標設定」(何をもって結果が出ていると判断するのか)、「いわゆるクリームスキミングをどう防止するのか」(結果・効果が出やすい患者のみを選別・入院させ、結果・効果の出にくい患者受け入れを忌避することをどう防止するか)など、技術的な検討課題も非常に多いため、安易な導入には危険も伴う点にも留意が必要です(関連記事はこちら)。

もう1つの視点が「病院経営の維持」です。Gem Medでも繰り返し報じているとおり病院経営は厳しさを増しています。

今後、現行地域医療構想・新たな地域医療構想の中で「病院・病床の機能分化」がさらに進められていきますが、太田委員は「どのような機能を選択したとしても、病院機能が安定的に維持され、医療提供を継続できる水準の点数設定が必要である」とも強調しています。

この点について骨太方針2025では、医療・介護をはじめとする社会保障予算について、これまでの「高齢化の伸び」に加えて、「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額を行う方針が明示されています。保険医療機関等の収益の大部分は「公定価格である診療報酬」であるため、一般企業のように「物価や人件費が高騰し経営が厳しくなっているので、サービス価格(診療報酬)を引き上げて、コスト増を吸収しよう」と個々の医療機関等が行動することはできず、「診療報酬等の引き上げによって物価、人件費等の高騰分を補填することが必要不可欠である」ことを石破茂内閣でも認識していると考えられます。

ただし、診療報酬プラス改定の財源も無尽蔵ではなく、プラス改定は「国民負担の増加」(税金、保険料、患者負担のすべてが上がる)にもつながるため、本年(2025年)末の来年度(2026年度)予算案編成の過程で何%の改定率が設定され、どれほどの点数増がなされるのかに注目する必要があります。

また、同じ診療側の長島公之委員(日本医師会常任臨時)も「病院、クリニックを問わず、医療機関の経営が厳しい」ことに言及し、「病院経営悪化の原因が明確になるようなデータ分析」などを期待。あわせて「入院・外来医療分科会では、技術的視点での検討・分析にとどめ、具体的な議論を深める役目は中医協である」点を再確認しています。

支払側委員は「診療報酬」と、新地域医療構想の「病院機能」との整合性確保に注目

一方、支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は▼入院医療▼外来医療▼オンライン診療—の見直しに向けて、次のような視点が重要であるとの考えを示しました。

まず入院医療については、新たな地域医療構想で打ち出されている「病院機能」と診療報酬との整合性確保が重要と松本委員は指摘します。

現在、医療法改正案は国会で審議中ですが、その中に盛り込まれている新たな地域医療構想では、これまでの「病床・病棟の機能」報告に加えて、「病院の機能」報告も全病院・有床診療所(一般病床・療養病床を持つ医療機関に限る)に毎年度求める考えを明確化しています。

松本委員は、この「病院の機能」報告を求める方針に賛同し、「診療報酬も『病院の機能』に着目する」ことが必要と指摘。

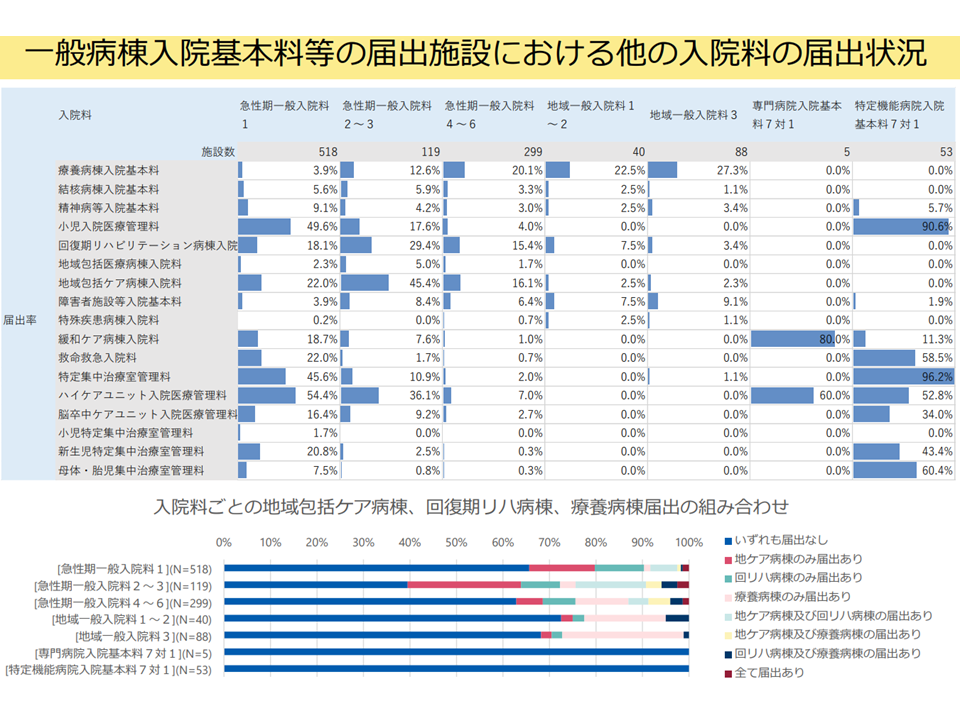

あわせて、入院・外来医療分科会では「各病院が、どの病棟とどの病棟を組み合わせて保有しているのか」(ケアミクス)に着目した分析がなされている点に強い関心を示し、「病院のケアミクス状況が、地域の医療ニーズに合致しているのかを丁寧に見ていく必要がある。病院が収益性を高めることは否定しないが、『地域の医療ニーズを踏まえて自院の立ち位置を考える』に当たっては、一定程度『どの病棟とどの病棟の組み合わせが望ましいか』という最適解が見てくるであろう。地域の医療ニーズに照らして▼どういったケアミクスが望ましいのか▼病院の機能はどうあるべきか—を検討してほしい」と入院・外来医療分科会に要請しています。

急性期病院におけるケアミクスの状況

また外来医療に関しては、かかりつけ医機能報告が始まること、新たな地域医療構想では外来医療の在り方も地域ごとに協議していくことなどを踏まえ、「高齢者と若人との違い」にも着目したうえで、「かかりつけ医機能を効率的・効果的に発揮するためにどういった課題があるのか」などを分科会で明らかにしてほしいと松本委員は要望しました。

さらに、オンライン診療について松本委員は、「健全な普及が重要であり、診療報酬でも必要な対応を相当行ってきているが、外来医療を適切に補完できているか、間違った方向に進んでいないかなどをしっかり検証してほしい」と入院・外来医療分科会に要請しています。

また、同じく支払側の佐保昌一委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局長)は、医療従事者の働き方改革・労働環境に注目し、「入院・外来医療分科会のデータでは『業務負担が改善・軽減した』(=働き方改革が進んでいる)病院と、『業務負担が悪化・増加した』(=働き方改革が進んでいない、かえって後退した)病院とに、二極化している可能性もある。どういった特性・特徴のある病院で医療従事者の働き方改革が進んでいるのかなどを詳しく見ていく必要がある」と進言しています。

こうした中医協委員の意見は入院・外来医療分科会にも伝えられ、さらに詳細な分析・検討に繋げられます。今後も節目節目で「中医協⇔入院・外来医療分科会」という形での意見交換をしながら、2026年度診療報酬改定論議が進んでいきます。

【関連記事】

包括期入院医療のあるべき姿はどのようなものか、実質的な医療・介護連携を診療報酬でどう進めるかを更に議論―入院・外来医療分科会(4)

療養病棟における「中心静脈栄養からの早期離脱、経腸栄養への移行」が2026年度診療報酬改定でも重要論点―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハビリ病棟の「リハ効果」に着目し、「ADLが低下してしまう患者」割合が一定以下などの新基準設けるか―入院・外来医療分科会(2)

骨太方針2025を閣議決定、医療・介護の関係予算について「人件費・物価高騰」や「病院経営安定」などを勘案した増額行う

地域包括医療病棟、急性期病棟とのケアミクスや地域包括ケア病棟等との役割分担、施設基準の在り方などどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

病院従事者の2025年度賃上げ率は平均「2.41%」どまりで一般産業の半分程度、早急に「十分な賃上げ」を可能とする環境整備を—四病協

物価・人件費の急騰に対応できる診療報酬の「仕組み」を創設せよ、2025年度における病院スタッフの賃上げ実態を調査—四病協

2026年度の診療報酬改定、「過去のコスト上昇補填不足分」など含め、病院について10%以上の引き上げが必要—医法協・加納会長と太田副会長

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続、診療所の良好経営踏まえた診療報酬改定を—財政審建議

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

【リハビリ・栄養・口腔連携体制加算】や【救急患者連携搬送料】など、取得・算定率改善に向けた要件見直し論議を―入院・外来医療分科会(4)

ICUを持つが「救急搬送受け入れも、全身麻酔手術実施も極めて少ない」病院が一部にあることなどをどう考えるか―入院・外来医療分科会(3)

「小規模なケアミクス病院のDPC参加」「特定病院群では急性期充実体制加算などの取得病院が多い」点をどう考える―入院・外来医療分科会(2)

新たな地域医療構想で検討されている「急性期拠点病院」、診療報酬との紐づけなどをどう考えていくべきか―入院・外来医療分科会(1)

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の引き上げ・消費税補填点数の引き上げ・ベースアップ評価料の見直しなど必要—日病

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、窮状を打破するため「診療報酬も含めた経営支援策」を急ぎ実施せよ—九都県市首脳会議

少子化の進展で医療人材確保は困難、「人員配置によらないプロセス・アウトカム評価の導入」を今から研究・検討せよ—日病協

物価・人件費等の急騰で病院経営は危機、入院基本料の大幅引き上げ・人員配置によらないアウトカム評価の導入などが必要—日病協

社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続し、外来管理加算や機能強化加算の整理など進めよ―財政審

ICTで在宅患者情報連携進める在宅医療情報連携加算の取得は低調、訪看療養費1の障壁は同一建物患者割合70%未満要件—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、診療側は「診療報酬の大幅引き上げによる病院等経営維持」を強く求めるが、支払側は慎重姿勢—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「外科医療の状況」「退院支援の状況」「医療・介護連携の状況」などを詳しく調査—入院・外来医療分科会

リフィル処方箋の利活用は極めて低調、バイオシミラーの患者認知度も低い、医師・薬剤師からの丁寧な説明が重要—中医協(2)

2026年度診療報酬改定、物価急騰等により医療機関経営が窮迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる—中医協総会(1)

2026年度の次期診療報酬改定に向け「新たな地域医療構想、医師偏在対策、医療DX推進」なども踏まえた調査実施—入院・外来医療分科会

医療機関経営の窮状踏まえ、補助金対応・2026年度改定「前」の期中改定・2026年度改定での対応を検討せよ—6病院団体・日医

2024年度診療報酬改定後に医業赤字病院は69%、経常赤字病院は61.2%に増加、「物価・賃金の上昇」に対応できる病院診療報酬を—6病院団体