高額療養費制度見直しに当たり、「患者の医療費負担」と「現役世代の保険料負担」バランスを広い視点で考えるべき—高額療養費専門委員会

2025.9.18.(木)

高額療養費の見直しに向けて、「セーフティネットしての高額療養費制度は維持していかなければれならない」「高額療養費制度だけでなく医療保険制度全体の改革論議が必要である」との点で意見は一致している—。

今後、「患者負担と現役世代の保険料負担とのバランスをどう考えるか」「低所得者や長期療養患者への配慮をどう考えるか」「高額療養費制度の課題をどう改善していくか」という点について、モデル案なども踏まえて議論を深めていく必要がある—。

9月16日に開かれた「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」(以下、専門委員会)で、こうした議論が行われました。

「高額療養費の重要性」「医療保険全体の改革の必要性」は共通認識

Gem Medで報じているとおり、「高額療養費制度の見直し」論議が進められています。

我が国の公的医療保険制度(健康保険制度)では、患者は医療機関等の窓口で医療費の1-3割を負担します(残りの7-9割が保険から給付される)。しかし、入院して手術を受けたり、高額な医薬品を使用するなどして医療費が高額になることがあります。例えば2023年度の健保組合加入者では、1か月当たり医療費最高額は1億7815万8100円でした。1億7800万円の3割は5340万円となりますが、これを自分自身で負担できる患者はごくごく稀でしょう。

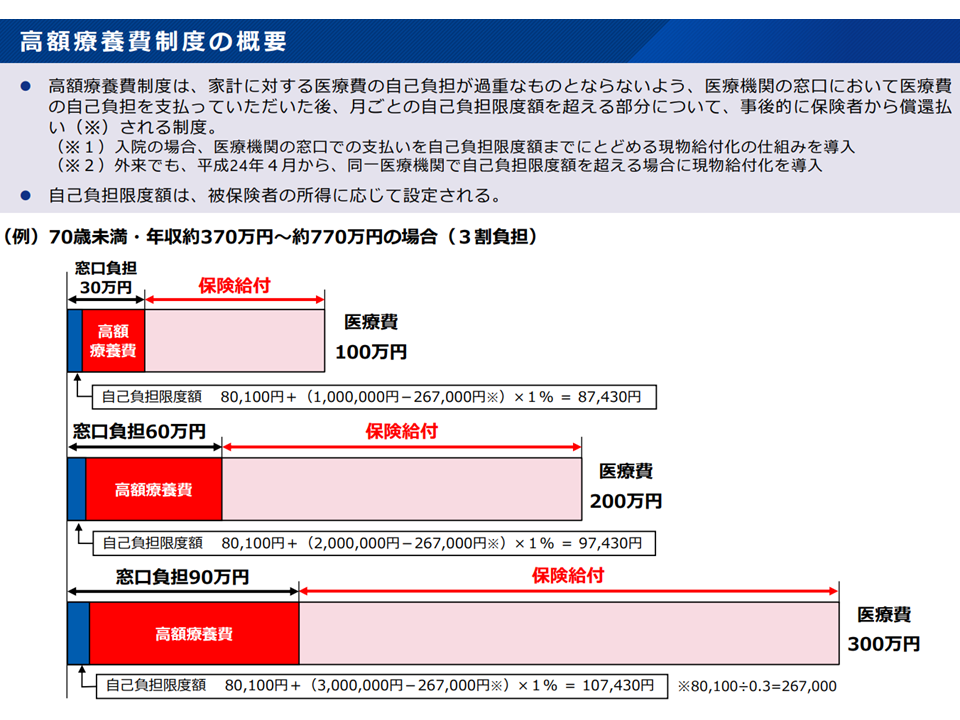

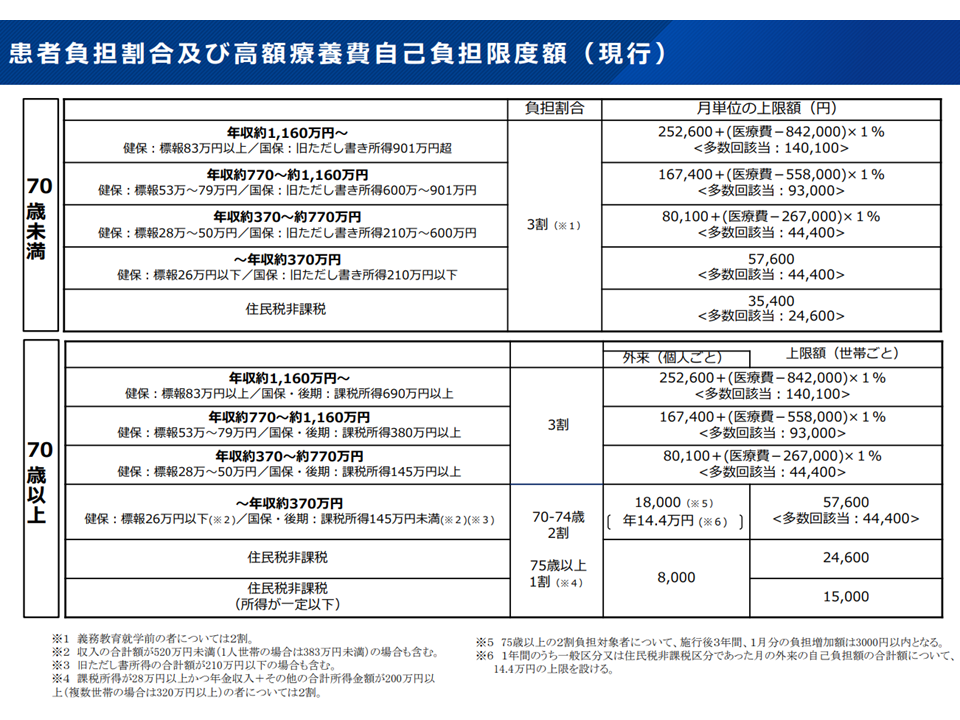

このため、我が国の医療保険制度では「毎月の医療費自己負担を一定程度に抑える」(患者自身が支払える額に抑える)ための【高額療養費制度】が設けられています。自己負担額上限は「年齢」と「所得」に応じて下表のように複雑に設定されており、たとえば70歳未満・年収約370-770万円の人で、ある月の医療費が100万円であった場合には、自己負担額は「30万円」(100万円の3割)ではなく、「8万7430円」(8万100円+(100万円-26万7000円)×1%)となります。

高額療養費の概要1(社保審・医療保険部会2 241121)

高額療養費の概要2(社保審・医療保険部会3 241121)

このように高額療養費制度は「安心して保険医療を受けられる」ための非常に重要な意味を持っていますが、一方で「医療保険財政が厳しい中で制度を見直してく必要性がある」との意見も強く、現在、専門委員会で見直し論議が進められています(これまでの議論に関する記事はこちらとこちらとこちら)。

9月16日の会合では、厚生労働省保険局保険課の佐藤康弘課長は、これまでの議論・ヒアリング内容を踏まえた、次のような論点整理を行いました。

【委員間で意見・認識が一致している点】

▽高額療養費制度は、セーフティネット機能としてなくてはならない制度であり、今後も堅持していく必要がある

▽高額療養費制度改革にあたっては、他の改革項目も含め、医療保険制度改革全体の中で全体感を持って議論していく必要がある

【さらに議論・検討を深めるべき点】

(1)▼現行制度でも患者によっては医療費負担が極めて厳しい▼医療保険制度を維持し、現役世代の保険料負担への配慮の必要性なども踏まえると、低所得者・長期療養者へ配慮しつつ、負担額の一定の見直しは必要▼高額療養費制度における応能負担の在り方を検討すべき—といった意見があり、高額療養費制度における給付と負担の在り方について、「仮のモデルを設定した負担のイメージ」やデータを踏まえた検討を行う必要がある

(2)▼自己負担限度額を引き上げた場合、「限度額に到達せず、多数回該当に該当しなくなり、負担が急激に増加する」ケースが出る可能性があること▼長期療養患者の経済的負担に配慮し、例えば「患者負担に年間上限を設ける」べきとの指摘がある—ことなどを踏まえた、「制度的配慮」を検討する必要がある

(3)現行の高額療養費制度にも▼加入する医療保険が変わった場合(退職した場合など)に多数回該当のカウントが引き継がれない▼現物物給付化されていることで、制度を意識する機会が少なく、コスト意識が薄れている—といった課題があり、これらへの対応を検討する必要がある

今後、主に(1)―(3)の論点に沿って議論を深めていくことになります。

費用負担者を代表する立場の委員からは、「高額療養費制度のセーフティネット機能の重要性」を確認したうえで、▼有識者から費用対効果評価や低価値医療に関する保険給付の在り方、保険と給付のバランス、財源構成のバランス、国民の納得感・コスト意識喚起の重要性など、様々な重要医療保険制度改革視点が示された。具体的な「仮のモデル」なども踏まえながら制度見直し論議を進めるべき(佐野雅宏委員:健康保険組合連合会会長代理)▼高額療養費制度は非常に複雑であり、医療者も国民も理解できていない。見直しに当たっては「分かりやすい制度設計」も重要な視点である(原勝則委員:国民健康保険中央会理事長)▼全世代型社会保障(年齢ではなく、負担能力に応じて負担し、必要に応じて給付を受ける制度)への改革スピードがダウンしないように、国民全体の理解を得ながら医療保険部会と連携して改革を進めるべき(井上隆委員:日本経済団体連合会専務理事)▼負担上限・所得区分などを見直した場合の家計への影響を十分に試算・分析する必要がある。全世代型社会保障制度の構築に向けて「年齢区分」や「外来特例(70歳以上で外来での自己負担上限をより低く設定する配慮措置」は縮小・廃止を検討すべきであろう(村上陽子委員:日本労働組合総連合会副事務局長)—などの意見が出されています。

他方、医療提供者を代表する立場の委員からは▼低所得者や長期療養者への配慮の必要性は共通認識である。厚労省でそうした点に留意した「仮のモデル」を作成し、それに基づく議論を進めるべき。医療費財源は税・保険料・自己負担しかなく、どれか(例えば保険料)を減らせれば、「医療保険でカバーされる医療費の範囲を縮小する」「自己負担を引き上げる」等の対応が必要なことを、国が分かりやすく国民に説明し「どれを選択するか」を問う必要がある。医療現場では「初期には軽症だが、時間の経過とともに重症化する」と見込まれる場合に備えた治療も行っており、「低価値医療」と呼ばれるものの保険給付の在り方は慎重に検討すべき。必要な医療はすべて保険で賄うべきである(城守国斗委員:日本医師会常任理事)▼「現役世代の保険料軽減」のためには、「患者の自己負担引き上げ」がどうしても必要になる。両者のバランスをどうとるか、具体的な「仮のモデル」に沿って検討していくべきであろう。国民の理解は非常に重要だが、医療に係らない若い世代には響きにくく、難しい問題だ(島弘志委員:日本病院会副会長)—といった意見が出されました。

さらに、患者・国民・学識者の立場で専門委員会に参画する委員からは、▼将来を見据え、少し腰を据えて「給付と負担の在り方」などを議論していくことが必要な時期に来ているのではないか(菊池馨実委員:早稲田大学理事・法学学術院教授)▼国民の理解が非常に重要であるが、若い世代に医療保険制度を理解してもらうことから始める必要がある。低価値医療(風邪への抗菌剤処方など)の背景には「国民・患者の甘え」もあり、少し厳格に制度設計・運用を進める必要もある(袖井孝子委員:高齢社会をよくする女性の会理事)▼「医療保険制度改革全体の議論を社会保障審議会・医療保険部会で行うことになるが、そちらの検討状況なども専門委員会に報告してほしい」(天野慎介委員:全国がん患者団体連合会理事長、大黒宏司委員:日本難病・疾病団体協議会代表理事)—といった考えが示されました。

厚労省が具体的な「仮の見直しモデル」「たたき台」を示し、それをベースに議論を深めていってはどうか、という点で多くの委員の意見は一致していると言えます。今後どういった「仮の見直しモデル」「たたき台」が示されるのかに注目が集まります。

なお、こうした議論にも深く関連する論点として「医療費を増やしていくべきか、抑制していくべきか」というものがあります。

「医療費を抑制、つまり減らしていくべき」との主張例として、日本維新の党の提唱する「医療費4兆円抑制」策があげられます。

一方、「医療費を増やしていくべき」との主張例として、6病院団体の「2026年度に10%超の診療報酬プラス改定」要望があげられます。

前者の「医療費抑制」の立場を重視すれば、国民全体の負担は軽減しますが、「医療機関の収益減少」や「患者負担増」につながります。医療費抑制が医療機関の収益減につながることは理解しやすいと思います。

患者負担増には、上述した城守委員・島委員の指摘にも関連しますが、例えば「保険で使用できる医療技術(例えば医薬品)が少なくなる→当該医療技術(医薬品など)は患者が完全自費で購入することになる→結果、患者の医療費負担は重くなる」という形で現れてきます。

後者の「医療費増」の立場を重視すれば、逆に国民全体負担増(保険料の引き上げ、税率の引き上げなど)を招きます。費用負担者を代表する立場の委員が声高に主張するように「現役世代の保険料負担が重くなって可処分所得が減り、日本経済に悪影響が出る」ことにつながってきます。

こうした両方の考え方および「それを実行した場合に何が起きるのか」を十分に理解し、高所・大所から医療保険制度の在り方、高額療養費制度の在り方を議論していくことが重要です。

【関連記事】

医療費適正化のためには「高額療養費制度の見直し」にとどまらず、「低価値医療費の保険適用見直し」など広い視野が必要—高額療養費専門委員会

高額療養費制度は「長期療養患者の命」にも直結、ただし「医療保険財政の継続」も勘案した見直し論議が必要—高額療養費専門委員会

高額療養費制度を集中論議する専門委員会始まる、「多数回該当」制度の見直しも重要論点の1つ—高額療養費専門委員会

高額療養費制度を集中論議する専門委員会を設置、「患者の声」と「医療保険の持続可能性確保」のバランス勘案—社保審・医療保険部会(1)