高額療養費制度を集中論議する専門委員会を設置、「患者の声」と「医療保険の持続可能性確保」のバランス勘案—社保審・医療保険部会(1)

2025.5.1.(木)

患者の声を代表する者も交えて「高額療養費」制度の在り方を集中的に議論する専門委員会を医療保険部会の下に設置する—。

5月1日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こうした点が了承されました。厚生労働省保険局保険課の佐藤康弘課長は、早速、専門委員の選定に入り、近く専門委員会を開催する考えです。また「マイナンバーカードの電子証明書機能の有効期限」に関する議論も行われています。

なお、同日には「2022年度医療費の見える化」も議題に上がっており、別稿で報じます。

5月1日に開催された「第194回 社会保障審議会 医療保険部会」

高額療養費の在り方を集中的に議論する専門委員会を設置

医療保険部会では昨年(2024年)11-12月に、現役世代の保険料負担軽減とセーフティネット確保のバランスを考慮し、医療費の自己負担を一定額に抑える「高額療養費」制度について、上限額の引き上げと所得区分の細分化を段階的に実施する議論を行い、福岡資麿厚生労働大臣と加藤勝信財務大臣によってその内容が決定されました。

しかし、患者団体や野党の要望を踏まえ、石破茂内閣総理大臣は「高額療養費の見直しを凍結し、今秋(2025年秋)までに改めて議論し、結論を得る」ことに方針転換しています。

これを受け佐藤保険課長は、医療保険部会の下に「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」(仮称)を設置することを提案しました。

学識経験者、保険者の意見を反映する委員、患者等の当事者の意見を反映する委員、医療・診察機関の意見を反映する委員、経済界・労働者の意見を反映する委員で構成し、具体的な高額療養費制度の在り方に関して集中的に議論を行っていきます。専門委員会設置の背景を踏まえ、佐藤保険課長は「患者団体・保険者団体等からのヒアリング等を丁寧に実施する」考えを強調しています。

この方針に異論は出ておらず、佐藤康弘課長は、早速、専門委員の選定に入り、近く専門委員会を開催する考えを明らかにしています。

もっとも医療保険部会委員からは、「傷病と闘う患者の声」を十分に聴取するとともに、「医療保険制度の持続可能性、現役世代の負担軽減」の視点も極めて重要であるとの指摘が数多く出ています。

例えば、▼がん患者では治療後の検査で思わぬ出費(遺伝子検査など)もあると聞き、患者からのヒアリングを十分に行う必要がある。一方、医療保険財政も厳しさを増しており、そこも十分に勘案した議論を期待したい(横尾俊彦委員:全国後期高齢者医療広域連合協議会会長/佐賀県多久市長)▼患者の声を聞き、高額医療費のセーフティネット機能が果たせるように、丁寧な議論を行う必要がある。一方、医療保険料を負担する現役世代等の納得感も重要であり、「給付と負担のバランス」を意識した議論を行ってほしい(佐野雅宏委員:健康保険組合連合会会長代理、北川博康委員:全国健康保険協会理事長)▼高額療養費の見直しに当たっては「医療にアクセスできなくなる」人が出ないようにすることが重要であるが、併せて「医療保険制度の持続可能性確保」も意識した議論を行ってほしい(城守国斗委員:日本医師会常任理事)▼高額療養費見直しを含めた医療費適正化も喫緊の課題である点に留意が必要である(藤井隆太委員:日本商工会議所社会保障専門委員会委員)—などの声が目立ちます。

また、▼多くの関係者の意見を聞いて議論することが重要だが、その前提として、医療保険制度の現状などを分かりやすく専門委員に説明することが重要である(城守委員)▼高額療養費が「医療の利用」(受療行動)や「患者の健康」、「患者の経済面」などにどのような影響を及ぼしているのかをデータで示す努力を厚労省にお願いしたい。例えば高額療養費と受療行動との関係を見るために、レセプトと所得情報との紐づけなどを検討してはどうか(中村さやか委員:上智大学経済学部教授)▼高額療養費の見直しが家計に及ぼす影響などのデータも可能な限り示してほしい。高額療養費見直しの必要性なども共有したうえで議論を進めてほしい(村上陽子委員:日本労働組合総連合会副事務局長)▼病気を抱えながら働く人などの辛さが明らかになってきたと思う。どのような人が困難を抱えているのかを把握したうえで議論すべき。患者団体は細かく分かれており、不公平ができるだけないように意見を聴取してほしい(袖井孝子委員:高齢社会をよくする女性の会理事)▼「医療費が相当程度高い(高額薬剤の継続服用が必要など)が、高額療養費にギリギリかからない」人もいる。そうした人が治療をストップしないような仕組みも検討すべき(渡邊大記委員:日本薬剤師会副会長)—などの注文もついています。

なお高額療養費の見直し方針は、「専門委員会での議論」→「医療保険部会での議論」という流れで今秋(2025年秋)までにまとめられます(見直し内容は予算とも深く関連するため、年末の予算編成過程で具体的な上限額などが決定されると見込まれる)。

マイナンバーカードの「電子証明書機能の有効期限切れ」に留意を

また5月1日の医療保険部会では、マイナンバーカードの「電子証明書」機能に関する有効期限等について厚労省保険局医療介護連携政策課の山田章平課長から報告が行われました。

マイナンバーカードには、(1)カード本体の有効期限(発行から10年間、未成年者では同じく5年間)(2)電子証明書機能の有効期限(同じく5年間)—という2つの有効期限があります。(2)の電子証明書機能の期限が切れると、「マイナ保険証」としての利用もできなくなってしまうため、次のような対応が行われます。

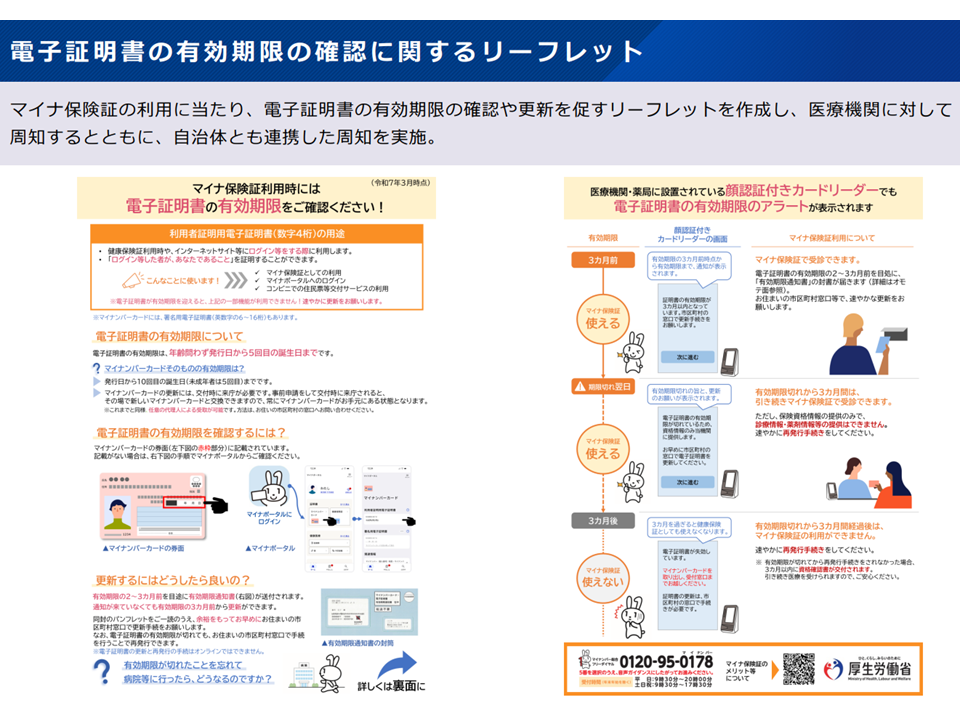

▽マイナ保険証の利用に当たり「電子証明書の有効期限の確認や更新」を促すリーフレットを作成し、国・自治体が連携して医療機関に周知する

電子証明書機能の有効期限確認リーフ(社保審・医療保険部会(1)1 250501)

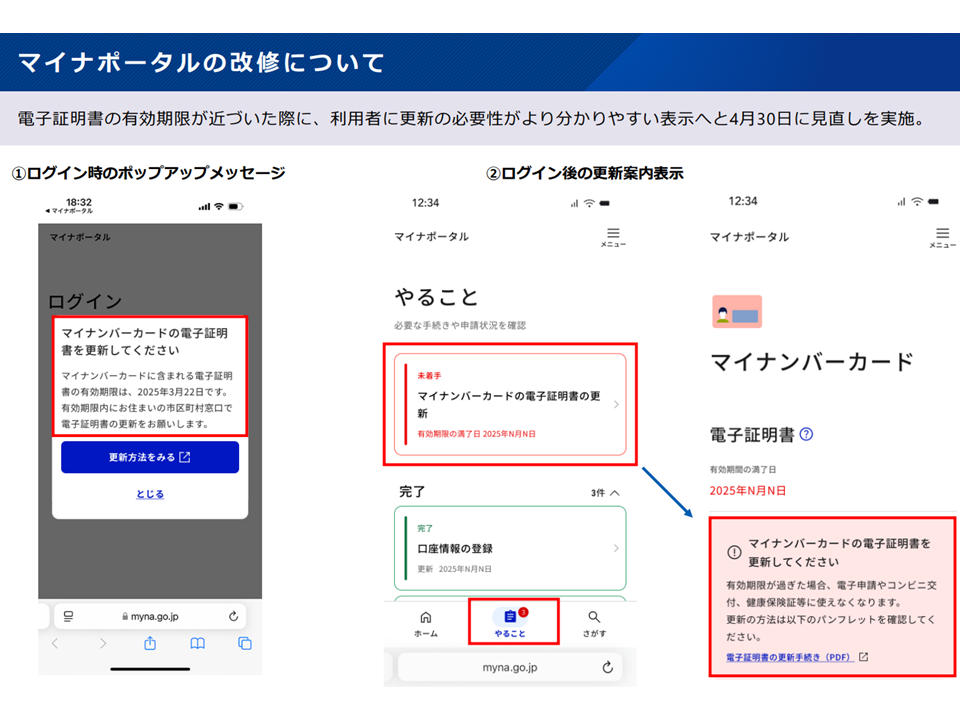

▽マイナポータルにおいて、電子証明書の有効期限が近づいた際に、利用者に更新の必要性をより分かりやすく通知する(この4月30日に見直し実施済)

マイナポータル回収(2025年4月30日に実施済)(社保審・医療保険部会(1)2 250501)

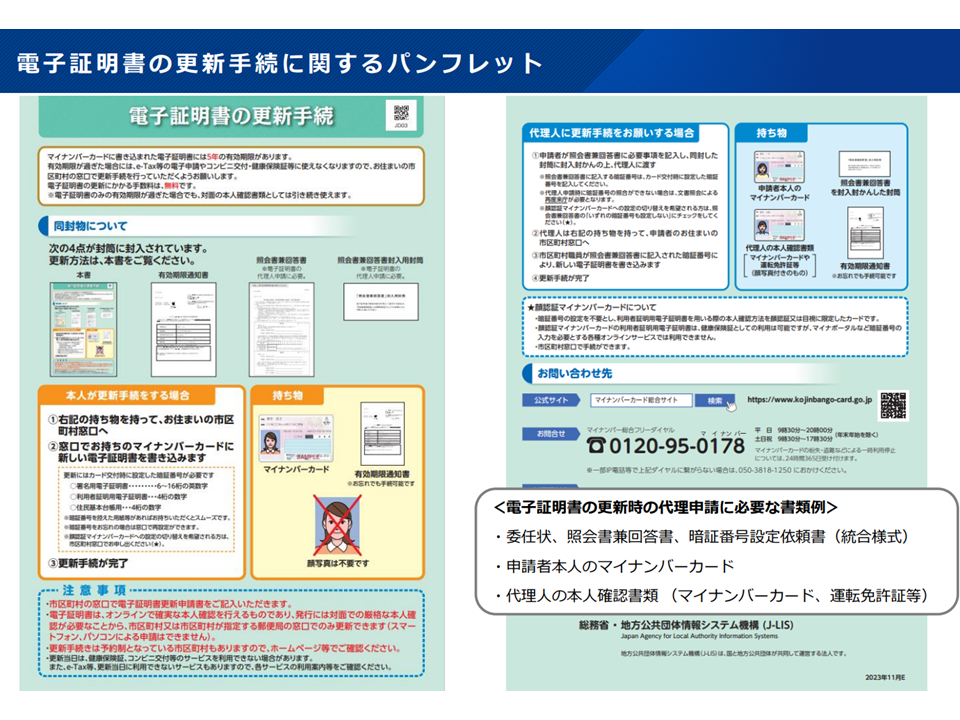

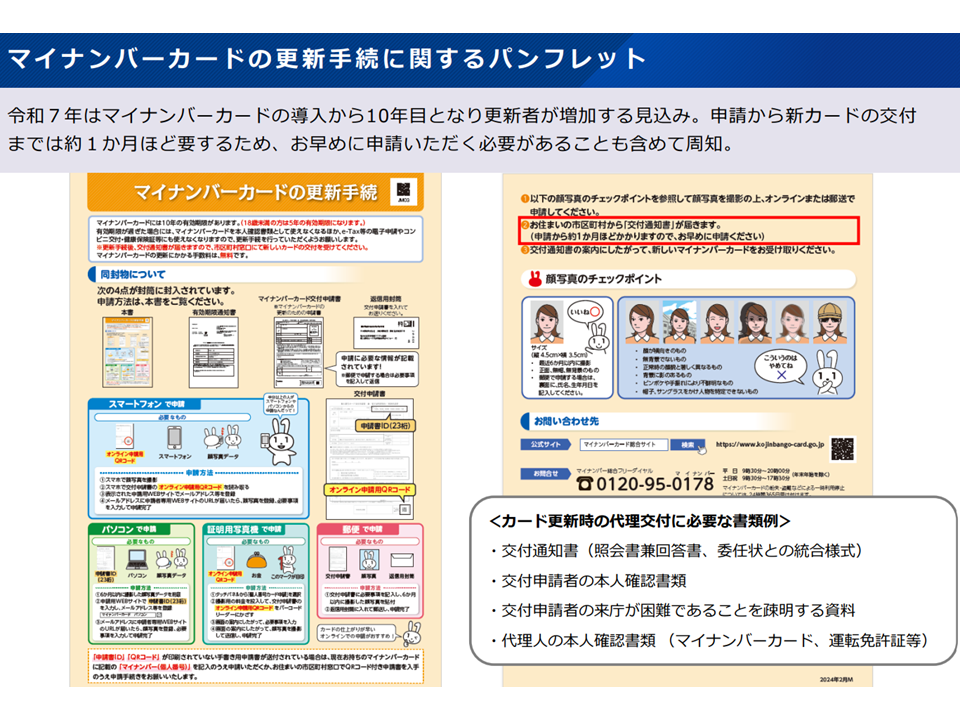

▽「電子証明書機能の更新手続き」「マイナンバーカードの更新手続き」に関するパンフレットをそれぞれ作成する(総務省)

電子証明書機能更新手続きリーフ(社保審・医療保険部会(1)3 250501)

マイナンバーカード更新手続きリーフ(社保審・医療保険部会(1)4 250501)

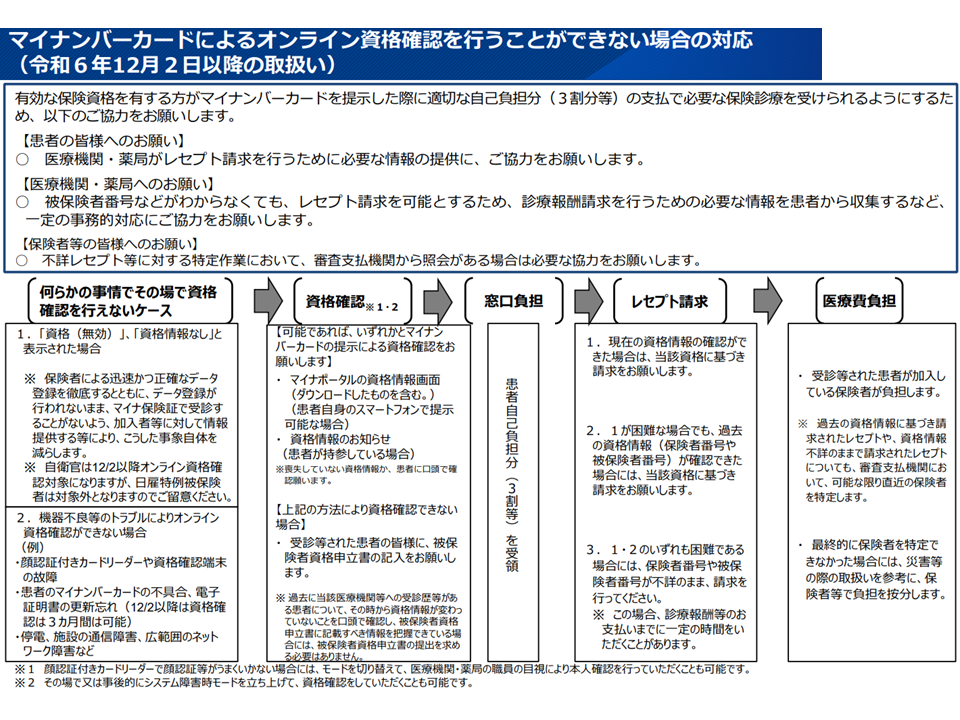

なお、電子証明書機能の有効期限が切れたマイナンバーカードで受診した患者に対し、医療機関等では「このマイナンバーカードは電子証明書機能が切れており保険証として使えません。いったん医療費全額(10割)を支払ってもらい、のちに医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)申請して7割の償還をうけてください」と安易に対応するべきではありません。

山田医療介護連携政策課長は、すでに昨年(2024年)10月31日の医療保険部会で示したとおり、次のような対応で「3割負担(年齢により1、2割も)分のみを患者に支払ってもらう」よう改めて周知する考えも示しています。

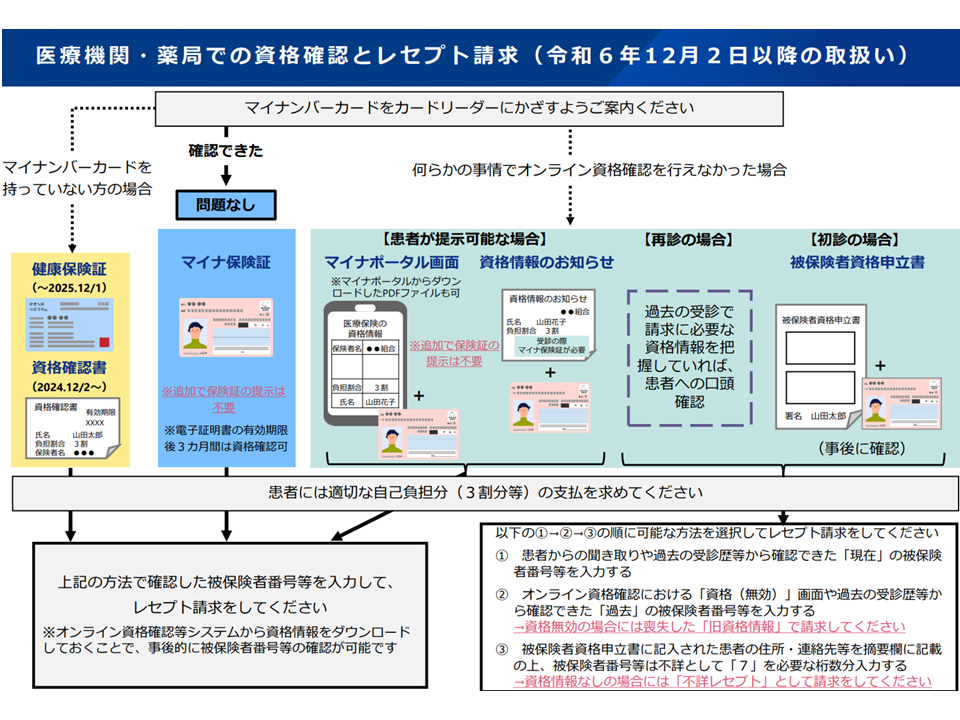

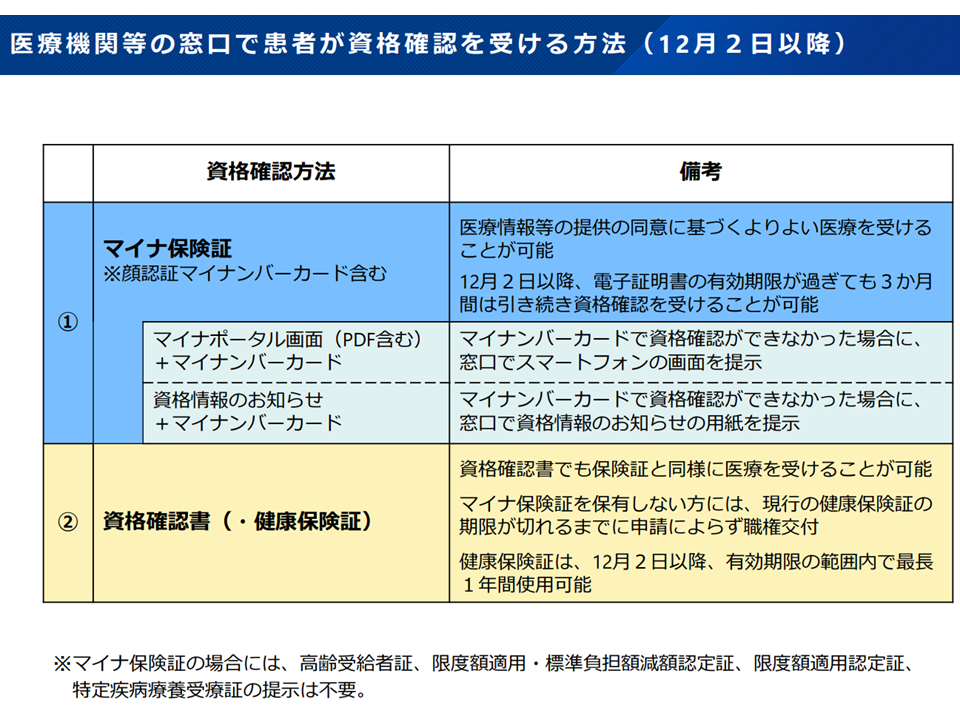

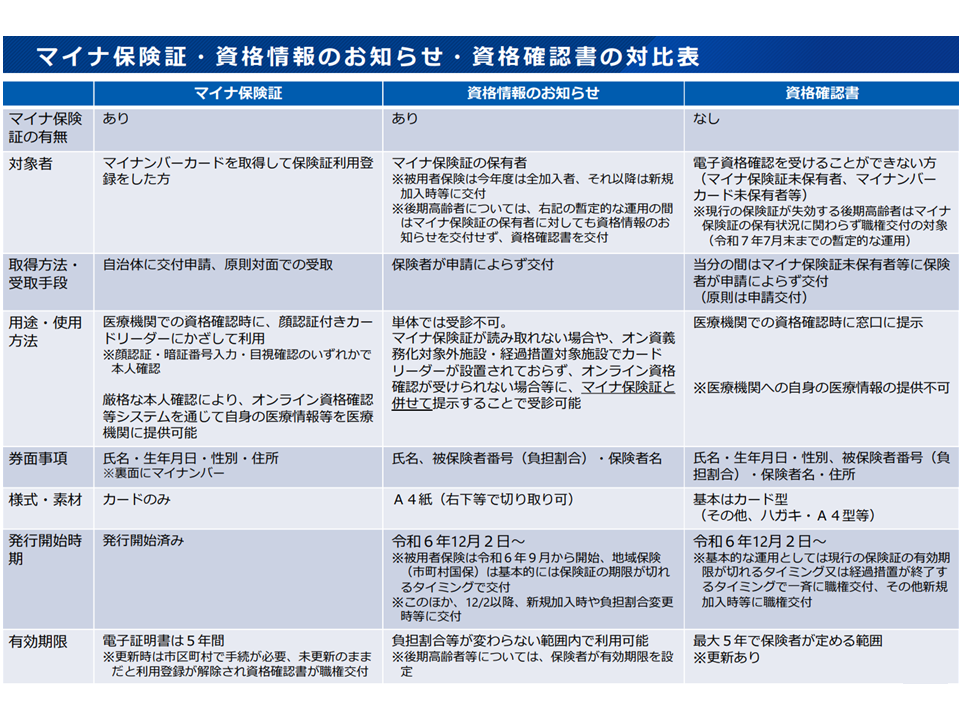

▽マイナンバーカードと保険証の紐づけを行っているが、何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合(今回であれば「電子証明書機能が期限切れ」の場合)

▼「患者自身のマイナポータル画面(PDF含む)+マイナンバーカード」で保険診療を受ける(マイナポータル画面で資格情報を医療機関が確認する)

▼「医療保険者が交付した【資格情報のお知らせ】(A4の紙)+マイナンバーカード」で保険診療を受ける(『資格情報のお知らせ』で資格情報を医療機関が確認する)

▼「マイナンバーカードを提示するとともに、初診の場合には患者に【被保険者資格申立書】を記載してもらう、再診の場合には医療機関で過去の受診情報をもとに資格確認する」ことで保険診療を受ける(関連記事はこちら)

▽マイナンバーカードを持っていない場合、マイナンバーカードと保険証との紐づけを行っていない場合

▼「保険証」(有効期限が切れるまで)で保険診療を受ける(従来と同じ)

▼「医療保険者が交付した【資格確認書】」で保険診療を受ける(保険証と同様に【資格確認書】を医療機関窓口に提示する)(関連記事はこちら)

2024年12月2日以降の医療機関受診方法1(社保審・医療保険部会(1)1 241031)

2024年12月2日以降の医療機関受診方法2(社保審・医療保険部会(1)2 241031)

2024年12月2日以降の医療機関受診方法3(社保審・医療保険部会(1)3 241031)

厚労省は従前より「初診の場合には【被保険者資格申立書】を記載してもらう、再診の場合には医療機関で過去の受診情報をもとに資格確認する」「マイナポータルの画面で資格確認を行う」ことなどにより保険診療を受けられる(1-3割負担とする)取り扱いを示しており、こうした点に関する医療機関への周知が改めて行われます。

何らかの理由でマイナ保険証で資格確認ができなくても、様々な方法で「1-3割負担」とすることが可能(社保審・医療保険部会(1)4 241031)

なお、医療保険部会では「電子証明書機能の期限が切れる前の周知、更新勧奨の重要性」と「電子証明書機能の期限、更新の在り方見直し」を求める声が複数出ています。

後者については、▼電子証明書機能の更新は、市町村窓口に出向いて行われければならない点がネックとなろう。電子証明書機能のみの更新であれば、窓口の本人確認は不要ではないか。またマイナ保険証が有効である期間は、資格確認書を交付しない取り扱いを徹底すべきであろう(佐野委員)▼「更新」が面倒で、資格確認書を選択する人も出てくるのではないか。更新についてはマイナポータルで完了できるような仕組みも考える必要がある(渡邊委員)▼「電子証明書機能の更新」問題はマイナ保険証で顕在化しており、より簡便な仕組みを総務省で検討する必要がある(前葉泰幸委員:全国市長会相談役・社会文教委員/三重県津市長)—などの要望が委員から出されています。こうした声は厚労省から総務省に伝えられ、そこでの検討・改善措置を待つよりありません。今後の動向に要注目です。

【関連記事】

2024-29年度の第4期医療費適正化計画、全国で約4336億円の医療費適正化効果を見込んでいる—社保審・医療保険部会(2)

スマートフォンへマイナ保険証機能を搭載、2025年夏頃から対応済医療機関で「スマホ保険証受診」可能に—社保審・医療保険部会(1)

病院の経営窮状等踏まえ入院時食事療養費を20円アップ、薬価中間年改定で2466億円の国民負担軽減―福岡厚労相

高額療養費の自己負担上限、「高所得者で引き上げ幅を大きく、低所得者では小さな引き上げに止め」てはどうか—社保審・医療保険部会(2)

電子カルテ情報共有サービスの運用費用、標準型電子カルテが5割程度普及した段階で保険者等に負担求める—社保審・医療保険部会(1)

高額療養費見直し論議続く、所得区分の細分化・自己負担上限10%増により国民1人当たり900-4600円の保険料軽減効果—社保審・医療保険部会

高額療養費の見直し(上限アップ、所得区分細分化)論議続く、高齢者の外来受診頻度、現役世代の負担感等が考慮要素—社保審・医療保険部会(2)

医師偏在対策に向けた経済的インセンティブの財源、一部を医療保険料に求めることに賛否両論—社保審・医療保険部会(1)

医療保険財政の厳しさ、現役世代の負担軽減の必要性など踏まえ、高額療養費の上限額引き上げ・所得区分細分化を検討—社保審・医療保険部会

2024年12月2日以降のマイナ保険証「以外」(資格確認書等)で保険診療受けるための法令整備を決定—中医協総会(2)

2024年12月2日以降も「マイナ保険証を持っていなくとも、従来通りの保険診療を受けられる」点を十分周知せよ—社保審・医療保険部会(1)

後発品使用の新目標(数量80%+金額65%以上)受け、医療費適正化計画やロードマップを見直し—社保審・医療保険部会(3)

マイナ保険証のさらなる利用促進に向けた医療機関支援、後期高齢者には「資格確認書」を特別発行して混乱を避ける—社保審・医療保険部会(2)

電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院・特定機能病院・2次救急病院等で導入努力義務を課してはどうか—社保審・医療保険部会(1)

マイナ保険証利用が著しく低い医療機関等に「なぜ利用が進まないのか、困り事はないか」等の視点で個別アプローチ—社保審・医療保険部会(1)

医療現場での「マイナンバーカード利用時のトラブル」対応を再整理、紙保険証なくとも「1-3割負担分」徴収可能—社保審・医療保険部会

マイナンバーカードでの受診実績等もとにした一時金、「最大で病院40万円、クリニック20万円」に倍増—社保審・医療保険部会

「マイナンバーカードによる医療機関受診」促進策を更に進めよ、正常分娩の保険適用も見据えた検討会設置—社保審・医療保険部会

出産育児一時金の「直接支払制度」を利用する産科医療機関等は、厚労省に費用等の情報提供を行うことが要件に—社保審・医療保険部会(2)

「マイナンバーカードによる受診」実績等もとに、最大で病院20万円、クリニック10万円の一時金を今夏支給—社保審・医療保険部会(1)

後発品使用促進に向け、「全都道府県で2029年度までに数量80%」の主目標+「金額で65%以上」のサブ目標設定—社保審・医療保険部会

医療機関等の窓口での「マイナンバーカードはお持ちですか?」との声掛けが、マイナ保険証利用に非常に有効—社保審・医療保険部会

医療DXの入り口「マイナンバーカードによる医療機関受診」促進のため総合対策、全医療機関に利用状況を通知—社保審・医療保険部会

「医療療養病床→介護保険施設等」転換を2025年度末まで財政支援、マイナ保険証利用率高い医療機関へ補助—社保審・医療保険部会

「長期収載品」と「最も高い後発品」との価格差の「2分の1以下」を選定療養(患者負担)とせよ—社保審・医療保険部会(1)

「長期収載品と後発品との価格差の一部」の選定療養(患者負担)化、医療上の必要性や後発品供給への配慮も必要—社保審・医療保険部会

「長期収載品と後発品との価格差の一部」を選定療養(患者負担)へ、簡易なオンライン資格確認も導入進める—社保審・医療保険部会(2)

入院時食事療養費、昨今の食材費急騰を踏まえて「患者の自己負担」部分を引き上げへ—社保審・医療保険部会(1)

訪問看護で2024年秋からオンライン請求・オンライン資格確認を義務化、長期収載医薬品の患者負担引き上げを検討—社保審・医療保険部会

子供医療費の助成を拡大する市町村が増えると予想されるが、「不適切な医療機関受診の増加」などを懸念—社保審・医療保険部会(2)

全国の分娩施設の「出産費用や機能、サービス」などを公表し、妊婦の「施設を比較・選択」を支援—社保審・医療保険部会(1)

医療保険改革案まとまる!「段階的な保険料(税)引き上げ」により、後期高齢者の急激な負担増に配慮!—社保審・医療保険部会(1)

産科医療機関の費用だけでなくサービス内容等も併せて公表せよ!医療保険改革論議が大詰め迎えるが・・・—社保審・医療保険部会(2)

出産育児一時金の引き上げなどした場合、所得の高い後期高齢者で年間、数千円から十数万円の保険料負担増—社保審・医療保険部会(1)

現役世代「内」で医療費負担の公平性を担保する仕組みを一部導入!現役世代の負担軽減・給与増を図る!—社保審・医療保険部会

現役世代の医療費負担軽減に向け、後期高齢者、とりわけ高所得な高齢者の負担増を実施へ—社保審・医療保険部会(2)

白内障手術・化学療法、2024年度から各都道府県で「計画的な外来移行」を推進!抗菌剤の使用適正化も!—社保審・医療保険部会(1)

高齢者にも「出産育児一時金」への応分負担求める!「全国医療機関の出産費用・室料差額」を公表し妊婦の選択支援—社保審・医療保険部会

高齢者と現役の「世代間」、高齢者・現役世代各々の「世代内」で医療費負担の公平性を担保する見直し—社保審・医療保険部会(2)

紙レセ医療機関等に「資格確認のみ」行う簡素なオンライン資格確認等システム導入し、保険証廃止に対応—社保審・医療保険部会(1)

2024年度からの新医療費適正化、「白内障手術・化学療法等の外来移行」なども指標・目標値を定めて推進—社保審・医療保険部会

後期高齢者に「能力に応じた医療費負担」をより強く求めては!診療報酬対応の負担軽減も重要論点—社保審・医療保険部会

新たな認知症治療薬「ケサンラ点滴静注液」の保険適用を了承、350mg20mL1瓶「6万6948円」、1日当たり「8560円」—中医協(1)