医療費適正化のためには「高額療養費制度の見直し」にとどまらず、「低価値医療費の保険適用見直し」など広い視野が必要—高額療養費専門委員会

2025.9.10.(水)

高額療養費の見直しに向けて「一律の上限額引き上げ」等は好ましくない。上限額引き上げは特に低所得層の家計負担に影響が大きく、例えば「特定の疾患を有する患者層」や「低所得層」には特段の配慮が必要である—。

また、医療保険制度全体の中での医療費適正化が重要であり「低価値医療の保険給付の在り方」なども検討していく必要がある—。

他方、高額療養費制度によって患者・医療者ともに「コスト意識」が欠落してしまっている点には留意が必要である—。

先頃(8月28日)開かれた「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」(以下、専門委員会)で学識者からこうした意見が出されました。さらに議論を深め「高額療養費制度の在り方」を探っていきます。

高額療養費によって、医療者・患者ともコスト意識が欠落してしまっている

Gem Medで報じているとおり、「高額療養費制度の見直し」論議が進められています。

我が国の公的医療保険制度(健康保険制度)では、患者は医療機関等の窓口で医療費の1-3割を負担します(残りの7-9割が保険から給付される)。しかし、入院して手術を受けたり、高額な医薬品を使用するなどして医療費が高額になることがあります。例えば2023年度の健保組合加入者では、1か月当たり医療費最高額は1億7815万8100円でした。1億7800万円の3割は5340万円となりますが、これを自分自身で負担できる患者はごくごく稀でしょう。

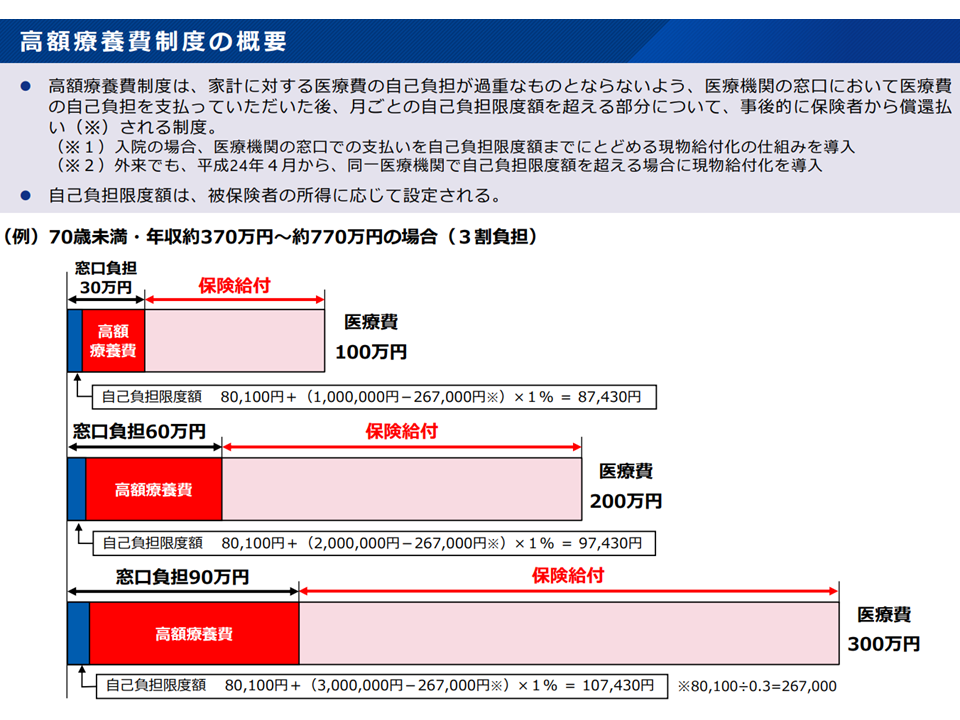

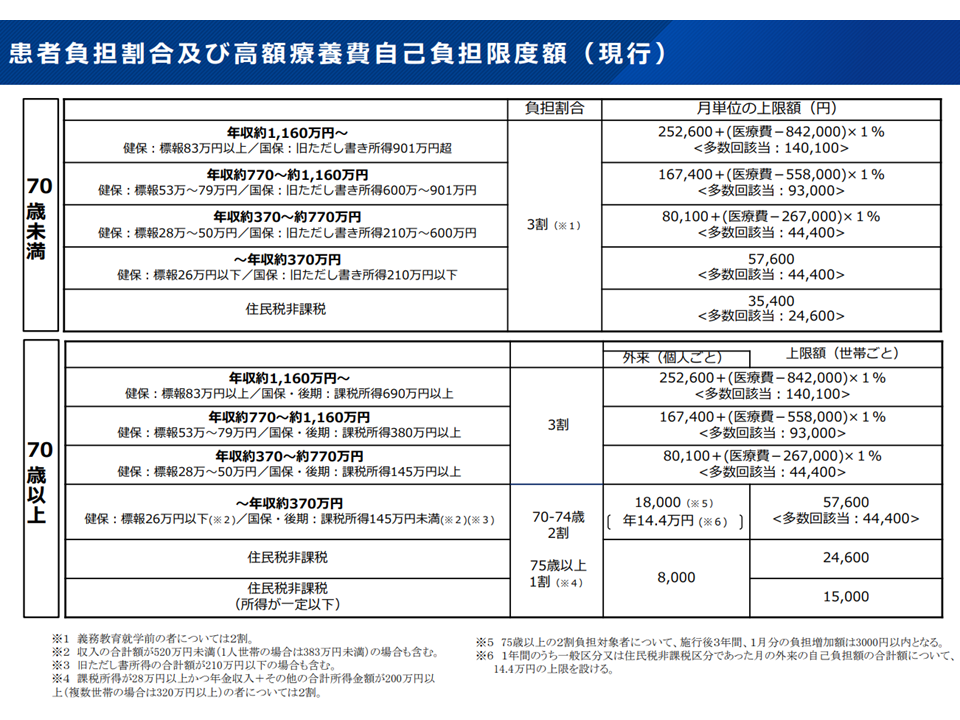

このため、我が国の医療保険制度では「毎月の医療費自己負担を一定程度に抑える」(患者自身が支払える額に抑える)ための【高額療養費制度】が設けられています。自己負担額上限は「年齢」と「所得」に応じて下表のように複雑に設定されていますが、たとえば70歳未満・年収約370-770万円の人で、ある月の医療費が100万円であった場合には、自己負担額は「30万円」(100万円の3割)ではなく、「8万7430円」(8万100円+(100万円-26万7000円)×1%)となります。

高額療養費の概要1(社保審・医療保険部会2 241121)

高額療養費の概要2(社保審・医療保険部会3 241121)

このように高額療養費制度は「安心して保険医療を受けられる」ための非常に重要な意味を持っていますが、▼全世代型社会保障の視点に立つと、年齢ではなく「負担能力」に応じた負担(自己負担上限)とすべきではないか▼医療の高度化(相次ぐ超高額薬剤の登場など)が進む中で、高額療養費の対象等が増え「高額療養費の増加」→「医療保険の負担増」→「現役世代の保険料負担増」につながっており、上限額などを見直すべきではないか▼「所得に応じた自己負担額」を設定しているが、「所得」をざっくりと設定しすぎではないか—などの課題が指摘され、昨年(2024年)11-12月に、社会保障審議会・医療保険部会において、「現役世代の保険料負担軽減」と「セーフティネット確保」とのバランスを考慮し、上限額の引き上げと所得区分の細分化を段階的に実施してはどうかとの議論が行われ、福岡資麿厚生労働大臣と加藤勝信財務大臣によってその内容が決定されました。

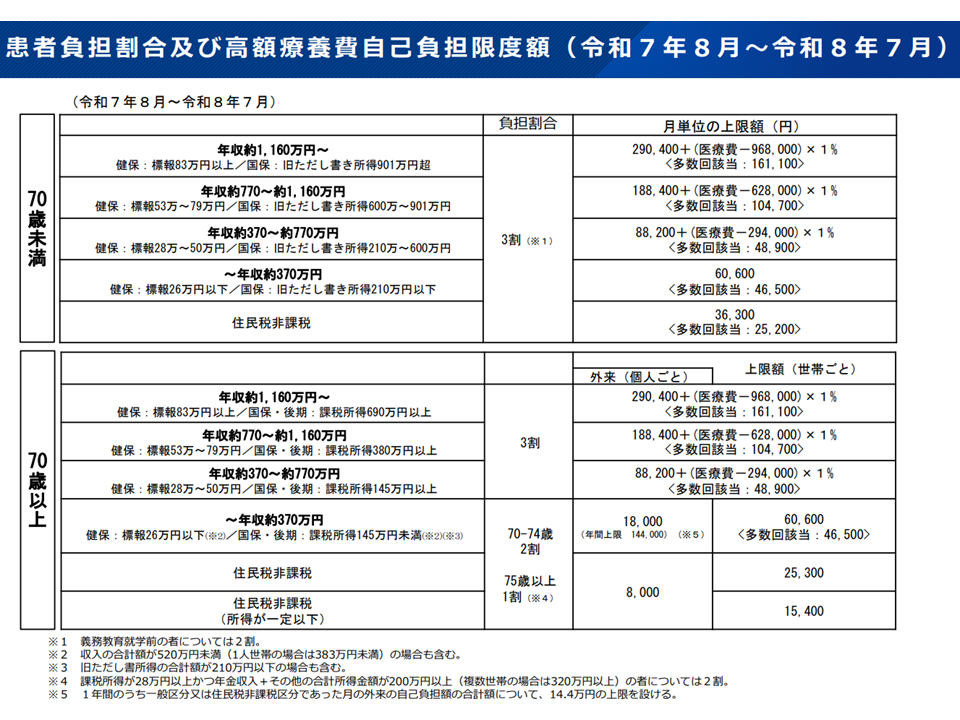

高額療養費見直し(2025年8月から)(社保審・医療保険部会5 250123)

高額療養費見直し(2026年8月から)(社保審・医療保険部会6 250123)

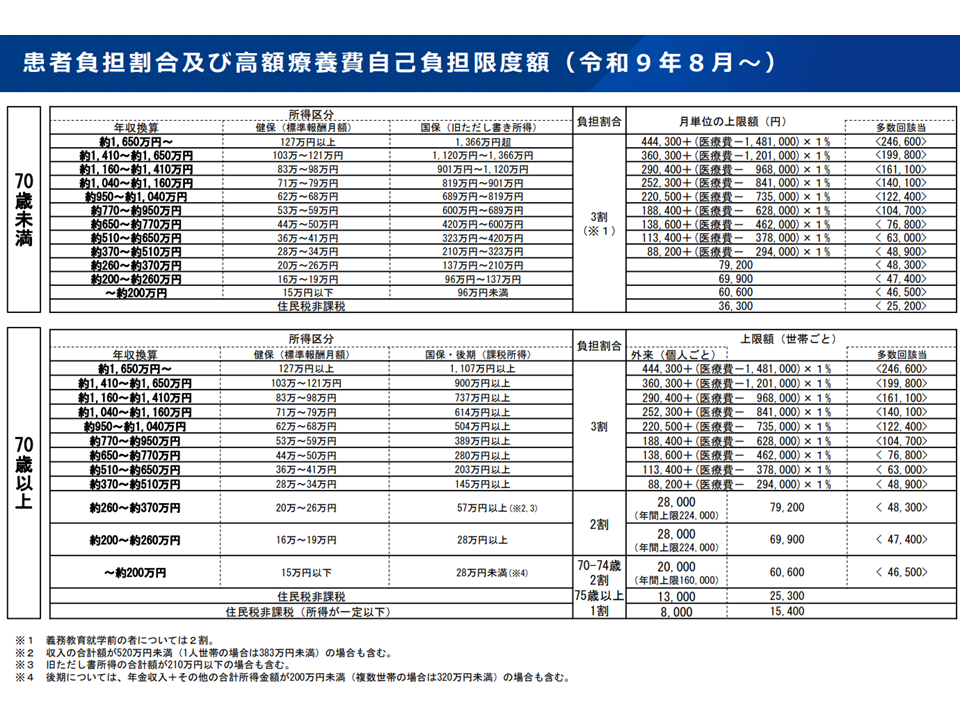

高額療養費見直し(2027年8月から)(社保審・医療保険部会7 250123)

しかし、患者団体や野党の要望を踏まえ、石破茂内閣総理大臣は「高額療養費の見直しを凍結し、今秋(2025年秋)までに改めて議論し、結論を得る」ことに方針転換。これを受け医療保険部会の下に専門委員会が設置され、患者団体代表者を踏まえた、仕切り直しの議論が行われています(関連記事はこちらとこちら)。

8月28日には学識者(医療経済学者、腫瘍内科医)からの意見聴取が行われています。

医療経済学の権威である康永秀生参考人(東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学教授)は、患者一部負担の引き上げでは「軽症患者の受診抑制が生じるが、患者の健康への影響は限定的」であるのに対し、高額療養費上限引き上げについては▼特定の患者層において、受診抑制・治療中断等による健康状態への悪影響を否定できず、「一律の引き上げ」は正当化されにくい▼高額療養費制度の趣旨は本来「重い病気にかかっても家計を破綻させない」ことにあるが、上限額引き上げは特に低所得層の家計への影響が無視できず、「特定の疾患を有する患者層」や「低所得層」などへの特段の配慮が必要である—との考えを示しました。

あわせて康永参考人は医療費適正化に向けて、例えば「低価値医療(low-value care)の保険適用の在り方」を見直してはどうかと提唱しています。

「低価値医療(low-value care)」とは、かつて「公的医療保険に収載された医療サービス」であるが、後の臨床研究で「アウトカム改善効果が少ない、またはほとんど無い、かえって害である」と認められたようなものをさします。

例えば、かつては「風邪に対する抗菌剤処方」は「肺炎の予防効果があるのではないか」として続けられてきましたが、大規模な疫学研究で「予防効果はない」ことが判明しており、かえって有害な低価値医療であると言えます。

この点については社会保障審議会・医療保険部会でも議論され、「第4期医療費適正化計画」の中に盛り込まれています(関連記事はこちら)。

康永参考人は、ほかにも▼術前肺機能検査▼術前心エコー検査▼定期的な骨密度検査▼早産抑制のためのリトドリン投与▼急性呼吸器疾患症候群に対する静脈内シベレスタット投与▼腰痛または首の痛みに対する牽引療法▼頭痛に対する脳波検査▼敗血症に対するエンドトキシン吸着▼集中治療室(ICU)における肺動脈カテーテル挿入術—などが低価値医療(low-value care)に該当するとし、適正化の必要性を訴えています。

風邪への抗菌剤投与については、医師よりも「患者・家族が投与を希望する」ケースが多いと指摘されており、患者教育などにもこれまで以上に力を入れていく必要があるでしょう。

また腫瘍内科医である後藤悌参考人(国立がん研究センター中央病院呼吸器内科長)は「高額な抗がん剤が相次いで登場している」状況を詳説したうえで、「高額療養費によって、患者も医療提供者(医師)もコスト意識が欠落してしまっている」点を指摘しています。

例えば、「数か月の延命」効果しか期待できない超高額な医薬品であっても、高額療養費制度があるおかげで、医師は「患者の経済面」を強く心配せずに投与してしまいがちです。このため後藤参考人は「費用と価値」を患者・医療者ともにしっかり意識することが必要と強調。

あわせて、後藤参考人は「高額医薬品の保険適用ルール」を考慮することが必要と提案しています。諸外国では「医療へのアクセスは広く認めるが、保険適用に制限を設ける」(英国、フランスなど)等の対応が図られていますが、我が国では「医療へのアクセスを広く認めるとともに、保険適用にも制限を設けておらず、いずれ医療保険財政が破綻することは目に見えている」状況と言えるのです。

両参考人ともに「高額療養費単体で医療費適正化を図るのではなく、医療保険制度全体での対応が必要」という点で一致していると言えます。

この点に関連して城守国斗委員(日本医師会常任理事)は「医療費の財源は公費(税金)・保険料・患者負担しかない。昨今『現役世代の保険料軽減』が声高に指摘されるが、それは医療費財源が小さくなり、ほか(税金、自己負担)で埋めない限り、医療が縮小することを意味する。しかし、こうした点を一般国民は全く知らない(このため「保険料負担軽減」に飛びついてしまう)。国が分かりやすく丁寧に国民へ、こうした点を説明してほしい」と要望しています。医療だけでなく、社会保障制度全体の改革に向けて、極めて重要な指摘と言えます。

【関連記事】

高額療養費制度は「長期療養患者の命」にも直結、ただし「医療保険財政の継続」も勘案した見直し論議が必要—高額療養費専門委員会

高額療養費制度を集中論議する専門委員会始まる、「多数回該当」制度の見直しも重要論点の1つ—高額療養費専門委員会

高額療養費制度を集中論議する専門委員会を設置、「患者の声」と「医療保険の持続可能性確保」のバランス勘案—社保審・医療保険部会(1)