高額療養費制度は「長期療養患者の命」にも直結、ただし「医療保険財政の継続」も勘案した見直し論議が必要—高額療養費専門委員会

2025.7.8.(火)

長期の療養が必要な疾病に罹患した患者にとっては、高額療養費制度の見直し(上限額引き上げ)によって「治療を中断せざるを得ない」状況に陥る。高額療養費は「生きる」ことに直結する仕組みであることを理解してほしい—。

高額療養費制度の重要性は患者の立場として十分理解しており、例えば「長期の療養が必要な患者」向けの多数回該当における「上限額の抑制」などは必要であると考える。しかし高額薬剤が相次いで登場する中で、医療保険制度を支えるために、高額療養費制度の一定の見直し(上限額引き上げ)は避けられないのではないか—。

また、高額療養費制度の改善(現物給付化)によって、患者・国民が「自分がどの程度、医療費を消費しているのか、医療保険制度の恩恵をどれほど受けているのか」が理解しにくくなっており、モラルハザードも生じている。こうした点の見直しも必要ではないか—。

6月30日に開かれた「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」(以下、専門委員会)で患者サイドからこうした意見が出されました。厚生労働省保険局の佐藤康弘保険課長は「さらにヒアリングを継続していく」考えを示しています。

患者代表の声にも耳を傾けて高額療養費の在り方を集中的に議論

Gem Medで報じているとおり、「高額療養費制度の見直し」論議が進められています。

我が国の公的医療保険制度(健康保険制度)では、患者は医療機関等の窓口で医療費の1-3割を負担します(残りの7-9割が保険から給付される)。しかし、入院して手術を受けたり、高額な医薬品を使用するなどして医療費が高額になることがあります。例えば2023年度の健保組合加入者では、1か月当たり医療費最高額は1億7815万8100円でした。1億7800万円の3割は5340万円となりますが、これを自分自身で負担できる患者はごくごく稀でしょう。

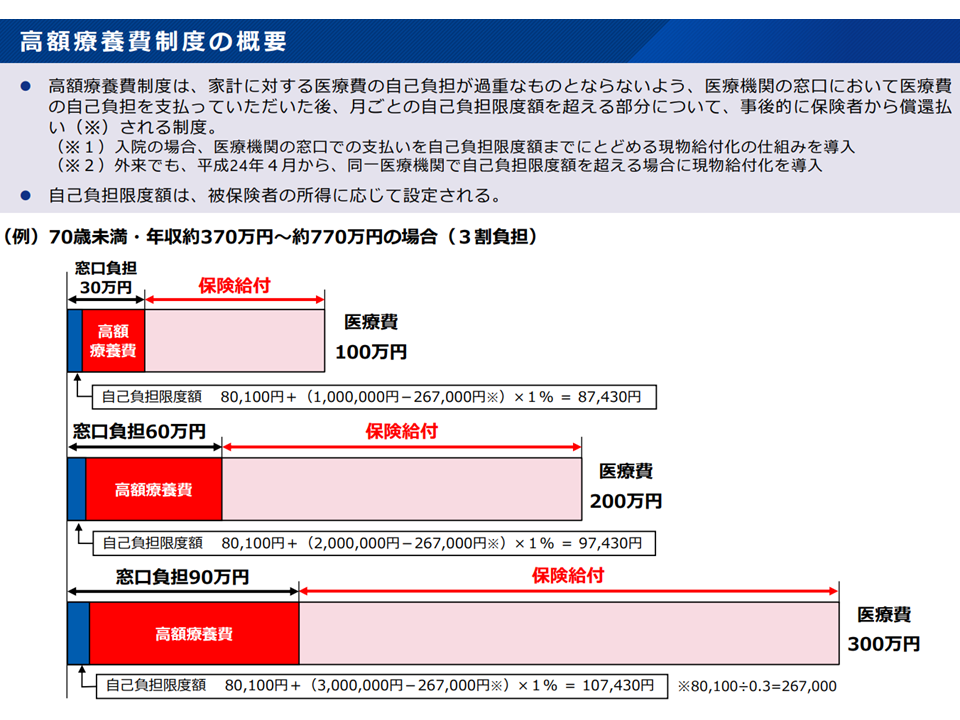

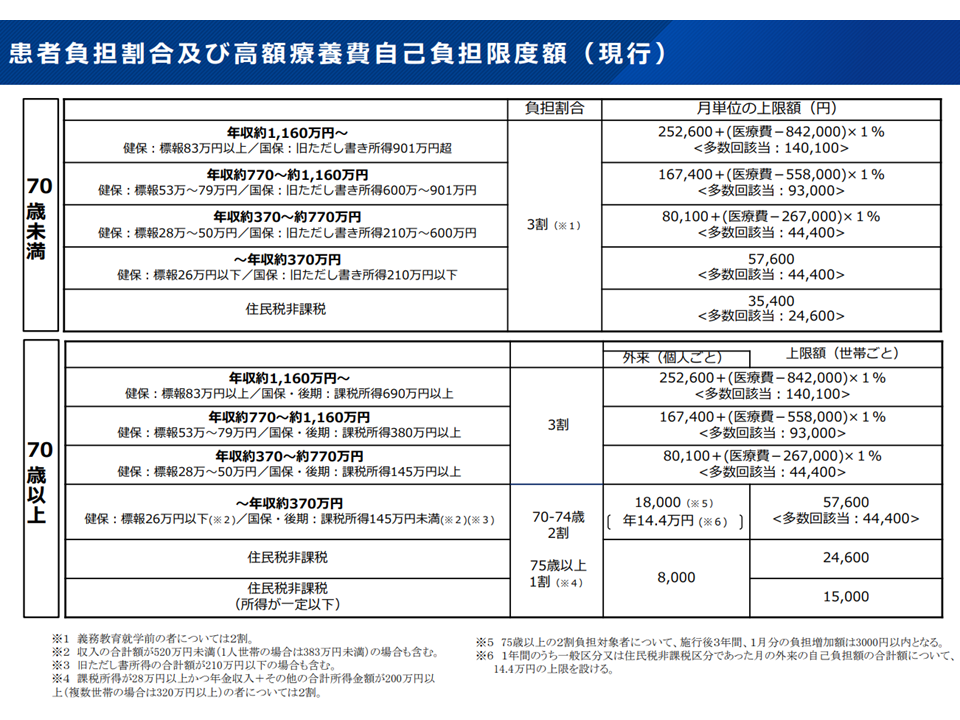

このため、我が国の医療保険制度では「毎月の医療費自己負担を一定程度に抑える」(患者自身が支払える額に抑える)ための【高額療養費制度】が設けられています。自己負担額上限は「年齢」と「所得」に応じて下表のように複雑に設定されていますが、たとえば70歳未満・年収約370-770万円の人で、ある月の医療費が100万円であった場合には、自己負担額は「30万円」(100万円の3割)ではなく、「8万7430円」(8万100円+(100万円-26万7000円)×1%)となります。

高額療養費の概要1(社保審・医療保険部会2 241121)

高額療養費の概要2(社保審・医療保険部会3 241121)

このように高額療養費制度は「安心して保険医療を受けられる」ための非常に重要な意味を持っていますが、▼全世代型社会保障の視点に立つと、年齢ではなく「負担能力」に応じた負担(自己負担上限)とすべきではないか▼医療の高度化(相次ぐ超高額薬剤の登場など)が進む中で、高額療養費の対象等が増え「高額療養費の増加」→「医療保険の負担増」→「現役世代の保険料負担増」につながっており、上限額などを見直すべきではないか▼「所得に応じた自己負担額」を設定しているが、「所得」をざっくりと設定しすぎではないか—などの課題が指摘され、昨年(2024年)11-12月に、社会保障審議会・医療保険部会において、「現役世代の保険料負担軽減」と「セーフティネット確保」とのバランスを考慮し、上限額の引き上げと所得区分の細分化を段階的に実施してはどうかとの議論が行われ、福岡資麿厚生労働大臣と加藤勝信財務大臣によってその内容が決定されました。

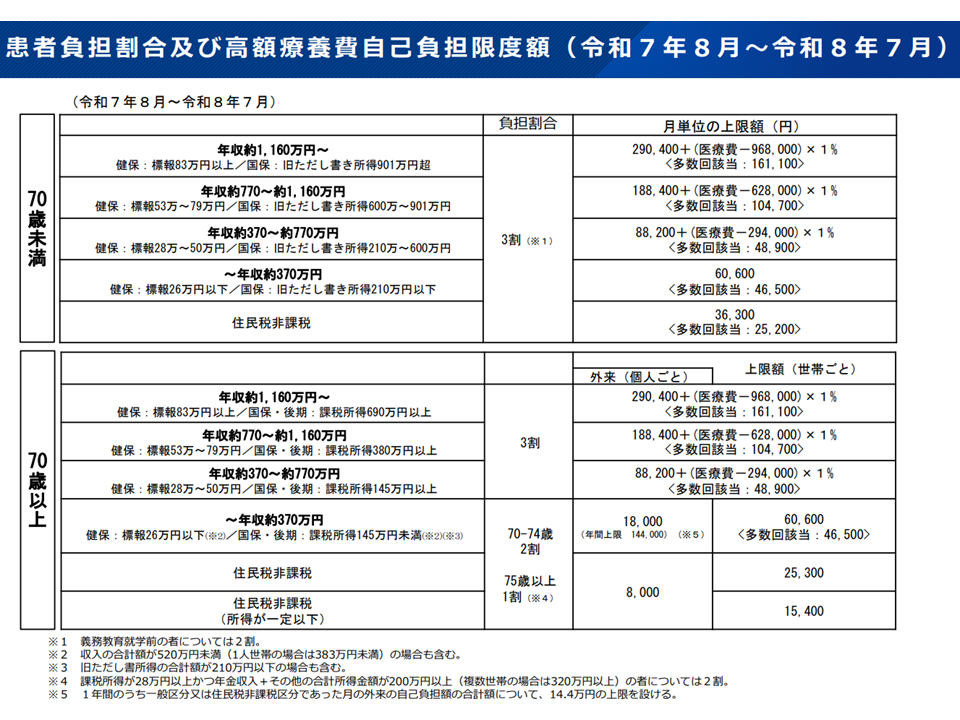

高額療養費見直し(2025年8月から)(社保審・医療保険部会5 250123)

高額療養費見直し(2026年8月から)(社保審・医療保険部会6 250123)

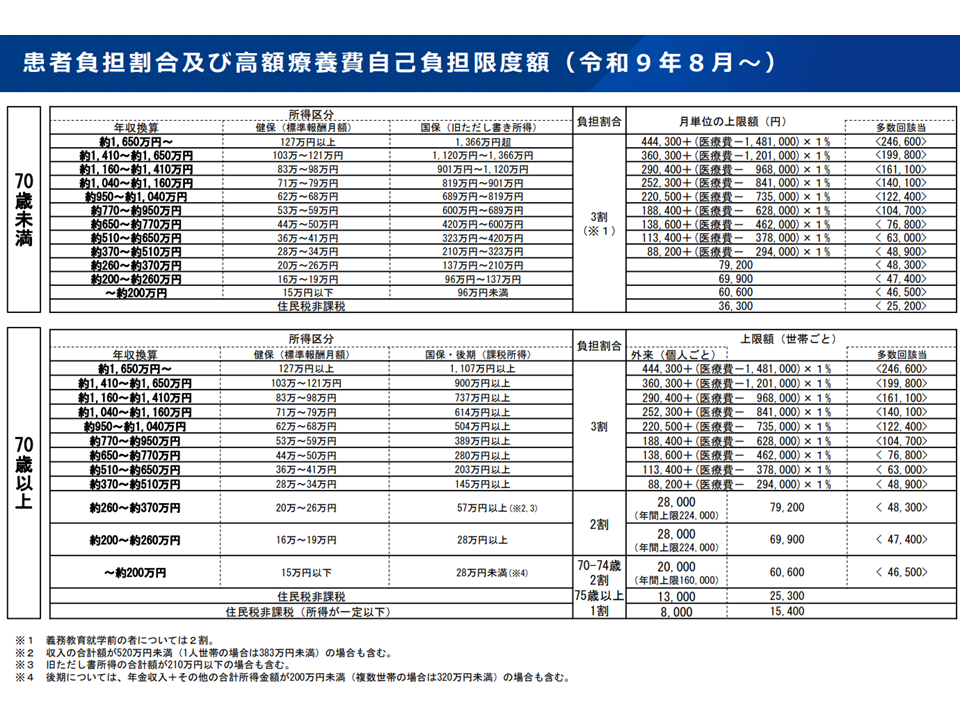

高額療養費見直し(2027年8月から)(社保審・医療保険部会7 250123)

しかし、患者団体や野党の要望を踏まえ、石破茂内閣総理大臣は「高額療養費の見直しを凍結し、今秋(2025年秋)までに改めて議論し、結論を得る」ことに方針転換。これを受け医療保険部会の下に専門委員会が設置され、患者団体代表者を踏まえた、仕切り直しの議論が行われています(関連記事はこちら)。

6月30日には、専門委員会以外の「患者」の声を聞くために、▼慢性骨髄性白血病患者・家族の会「いずみの会」の河田純一副代表▼日本アレルギー友の会の武川篤之理事長▼血液情報広場・つばさの橋本明子理事長▼ささえあい医療人権センターCOMLの山口育子理事長—の4参考人に出席を求めました。

河田参考人・武川参考人・橋本参考人は、「高額な薬剤の長期(生涯)投与」が必要な疾患と闘うために高額療養費の仕組みが極めて重要であることを再確認。併せて、高額療養費の見直し(自己負担上限の引き上げ)によって「治療を中断せざるを得ない」患者が多数出かねないことを懸念し、慎重な見直し論議を強く要請しています。つまり高額療養費制度は、患者にとって「生きる」ために必要不可欠な仕組みと言えます。

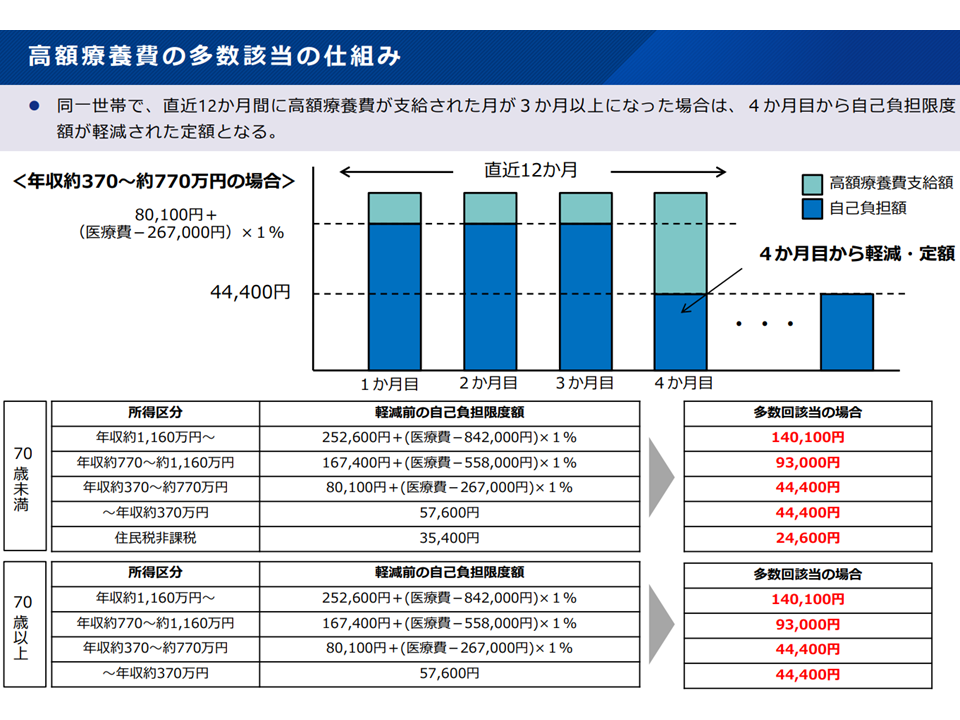

また、河田参考人は、高額療養費制度の中でも高額医療費が継続的に発生する患者の自己負担をより低く抑える【多数回該当】について、▼上限額が引き上げられれば、「今まで多数回該当によって自己負担が低く抑えられていた」患者の多くが、多数回該当の対象とならなくなり、自己負担額が大きく引き上げられてしまう可能性が高い▼退職などで医療保険が変わる(例えば会社勤めで健康保険組合に加入していた人が、傷病治療のために退職し、国民健康保険に加入するなど)と、多数回該当の対象から外れてしまう(後述)—などの問題が生じるため、「より慎重に見直しを検討してほしい」と求めています。

高額療養費は、上述のように「歴月の医療費自己負担を一定額」に抑えるもので、例えば、年収約370-約770万円の世帯では、上限額が「8万100+(医療費-26万7000)×1%」に設定されています。しかし、長期間の療養が必要となる場合、この上限額でも家計に及ぼす影響が大きいため、「同一世帯で、直近12か月間に高額療養費が支給された月が3か月以上になった場合は、4か月目から自己負担限度額を軽減する」仕組み【多数回該当】も準備されています。上記の年収約370-約770万円の世帯では、多数回該当の場合、4か月目から「4万4400円」に自己負担上限が減額されます。

高額療養費の多数回該当(高額療養費専門委員会 250526)

また、武川参考人は医療保険財政と高額療養費との関係にも触れ、(我が国のセーフティネットである高額療養費に手を付けずにいられないほど医療保険財政が厳しいのであれば)「医療保険者の統合など、医療保険の効率的な運営も検討すべきではないか」と進言。河田参考人も「診療報酬の審査などについて大きな地域性があるが、全国一律の仕組みとすべき」と要請しています。重要な視点の1つと言えます。

他方、山口参考人は、自身が「25歳から何度もがん手術を受けるなどし、高額療養費制度のありがたさを身をもって知っている」ことを紹介したうえで、「極めて高額な薬剤が相次いで登場し、医療保険財政が厳しくなる中、多数回該当などは別にして、一定の見直し(自己負担上限の引き上げ)は避けられないのではないか。高額療養費制度をはじめとする医療保険制度が立ち行かなくなれば、多くの国民が低額で医療を受けられず路頭に迷ってしまう。社会全体の視点も持って、高額療養費制度の見直しを検討する必要がある」との考えを示しています。他の審議会委員も務め、医療制度を俯瞰的立場からも見ることのできる山口参考人ならではの見解と言えます。

例えば、脊髄性筋萎縮症の治療薬「ゾルゲンスマ点滴静注」(1億6707万円)、白血病等治療薬「キムリア」(3350万円)などの超高額薬剤の保険適用が相次ぎ、さらにキムリアに類似したやはり超高額な血液がん治療薬も次々に登場してきています。さらに、新たな認知症治療薬「レケンビ」が保険適用され、さらに新たな認知症治療薬「ケサンラ」の保険適用も行われました。患者数が膨大なことから、医療保険財政に及ぼす影響が非常に大きくなる可能性があります。

さらに、「数億円の薬価」が予想される、小児の「デュシェンヌ型筋ジストロフィー」(DND)治療に用いる「エレビジス点滴静注」の保険適用も近く行われる見込みです(関連記事はこちら)。

また、高額療養費は、かつては「一度、患者は3割分を医療機関に支払い、のちに自身の加入する医療保険に『3割分と高額療養費の自己負担上限との差額』を還付請求する」仕組みでした(現金給付)。この場合、「医療費がいくらかかったのか。高額療養費でいくら還付されるのか、つまり、医療保険制度や高額療養費制度がなければ、自分はどれほどの医療費を支払わなければならなかったのか」を理解することができます。

しかし、この現金給付の仕組みに対しては「一度とは言え、大きな負担を患者に求めることは酷である」との指摘があり、徐々に「現物給付化」、つまり「医療機関に高額療養費の自己負担上限までを支払えば良い」仕組みへと変わってきました。

患者の経済的負担軽減・煩雑な手続きの軽減という面で大きなメリットがあるものの、「医療保険制度や高額療養費制度で、どれだけ医療費の自己負担が低く抑えられているのか、そもそも自分にどれだけの医療費が発生しているのか」を理解する機会が失われてしまっているという大きなデメリットもあります。

このため、山口参考人は「患者が『極めて高額な薬剤』を服用せずに捨てていた」「医師が、患者の自己負担には関係ないとして『極めて高額な薬剤』等を安易に使用する」といった、ある意味、モラルハザードとも言える現象が少なからず起きていることを指摘しています。さらに、外国人が「高額療養費制度で自己負担を安く抑えるために来日し、短期間、医療保険に加入するといった問題も生じている」と山口参考人は指摘。袖井孝子委員(高齢社会をよくする女性の会理事)も「医療保険、高額療養費の恩恵をどれだけ受けているのかを個人個人に改めて周知する必要がある」と指摘しています。

こうした意見を踏まえて菊池馨実委員(早稲田大学理事・法学学術院教授)は「患者負担の問題をどう考えるのか?高額薬剤の医療保険での取り扱いをどう考えるのか?など、段階を踏んで検討していく必要がある」との考えを、城守国斗委員(日本医師会常任理事)は「医療保険は国民全員で支える仕組みである。長期に高額な医療受療が必要な患者の負担をどう軽減するべきか、少し有効性が認められれば、簡単に高額な薬剤を承認・保険適用する仕組みをどう考えるか、など総合的に検討する必要がある」との考えを示しています。

患者サイドの意見も十分に参考にしながら、高額療養費制度の在り方を探っていきます。厚生労働省保険局保険課の佐藤康弘課長は「さらにヒアリングを継続する」考えを示しています。

高額療養費の見直し方針は、「専門委員会での議論」→「医療保険部会での議論」という流れで今秋(2025年秋)までにまとめられます(見直し内容は予算とも深く関連するため、年末の予算編成過程で具体的な上限額などが決定されると見込まれる)。

【関連記事】

高額療養費制度を集中論議する専門委員会始まる、「多数回該当」制度の見直しも重要論点の1つ—高額療養費専門委員会

高額療養費制度を集中論議する専門委員会を設置、「患者の声」と「医療保険の持続可能性確保」のバランス勘案—社保審・医療保険部会(1)