高額療養費制度を集中論議する専門委員会始まる、「多数回該当」制度の見直しも重要論点の1つ—高額療養費専門委員会

2025.5.27.(火)

患者の声を代表する者も交えて「高額療養費」制度の在り方を集中的に議論していく。その際、高額療養費の発生する月が12か月に3回以上となる場合に、さらに自己負担を軽減する「多数回該当」制度についても見直しが必要ではないか—。

また、「医療保険料を負担する人」と「傷病で医療を受ける人」とは「別」ではない点にも留意する必要がある—。

5月26日の「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」(以下、専門委員会)でこういった議論が始まりました。厚生労働省保険局の鹿沼均局長と佐藤康弘保険課長は「丁寧な議論」を強調しています。

患者代表の声にも耳を傾けて高額療養費の在り方を集中的に議論

我が国の公的医療保険制度(健康保険制度)では、患者は医療機関等の窓口で医療費の1-3割を負担します(残りの7-9割が保険から給付される)。

ところで、入院して手術を受けたり、高額な医薬品を使用するなどして医療費が高額になることがあります。例えば2023年度の健保組合加入者では、1か月当たり医療費最高額は1億7815万8100円でした。1億7800万円の3割は5340万円となりますが、これを自分自身で負担できる患者はごくごく稀でしょう。

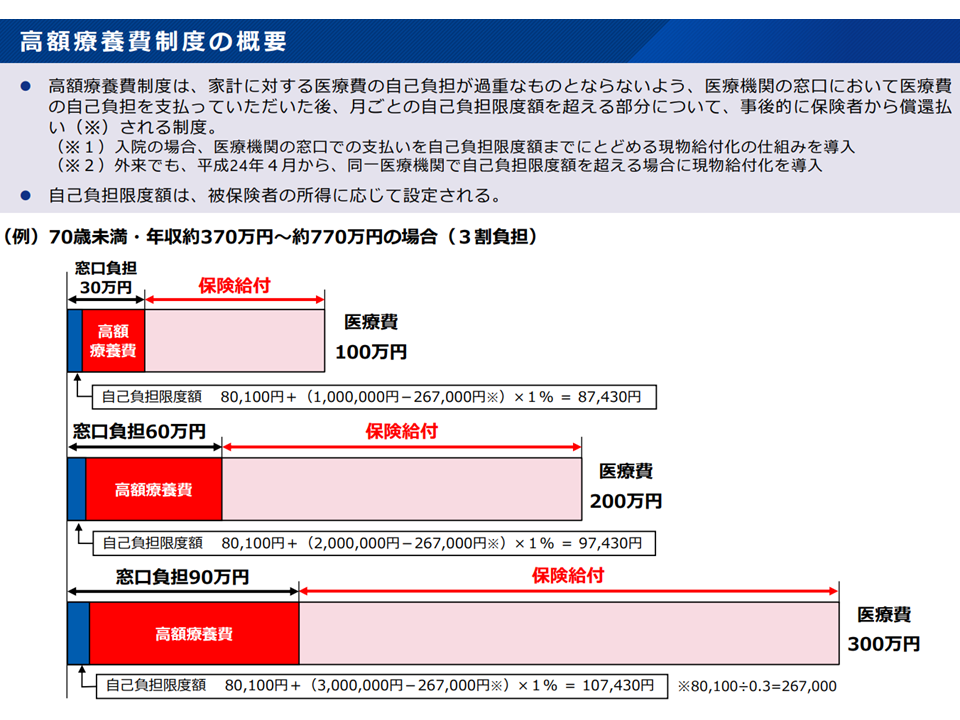

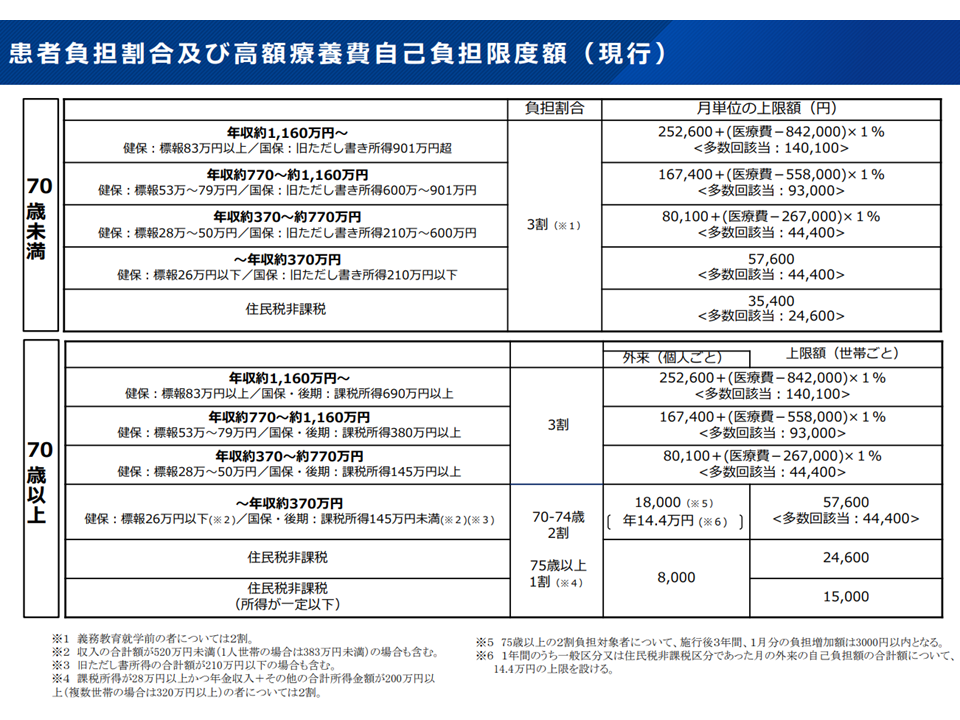

このため、我が国の医療保険制度では「毎月の医療費自己負担を一定程度に抑える」(患者自身が支払える額に抑える)ための【高額療養費制度】が設けられています。自己負担額上限は「年齢」と「所得」に応じて下表のように複雑に設定されていますが、たとえば70歳未満・年収約370-770万円の人で、ある月の医療費が100万円であった場合には、自己負担額は「30万円」(100万円の3割)ではなく、「8万7430円」(8万100円+(100万円-26万7000円)×1%)となります。

高額療養費の概要1(社保審・医療保険部会2 241121)

高額療養費の概要2(社保審・医療保険部会3 241121)

このように高額療養費制度は「安心して保険医療を受けられる」ための非常に重要な意味を持っていますが、▼全世代型社会保障の視点に立つと、年齢ではなく「負担能力」に応じた負担(自己負担上限)とすべきではないか▼医療の高度化(相次ぐ超高額薬剤の登場など)が進む中で、高額療養費の対象等が増え「高額療養費の増加」→「医療保険の負担増」→「現役世代の保険料負担増」につながっており、上限額などを見直すべきではないか▼「所得に応じた自己負担額」を設定しているが、「所得」をざっくりと設定しすぎではないか—などの課題が指摘されています。

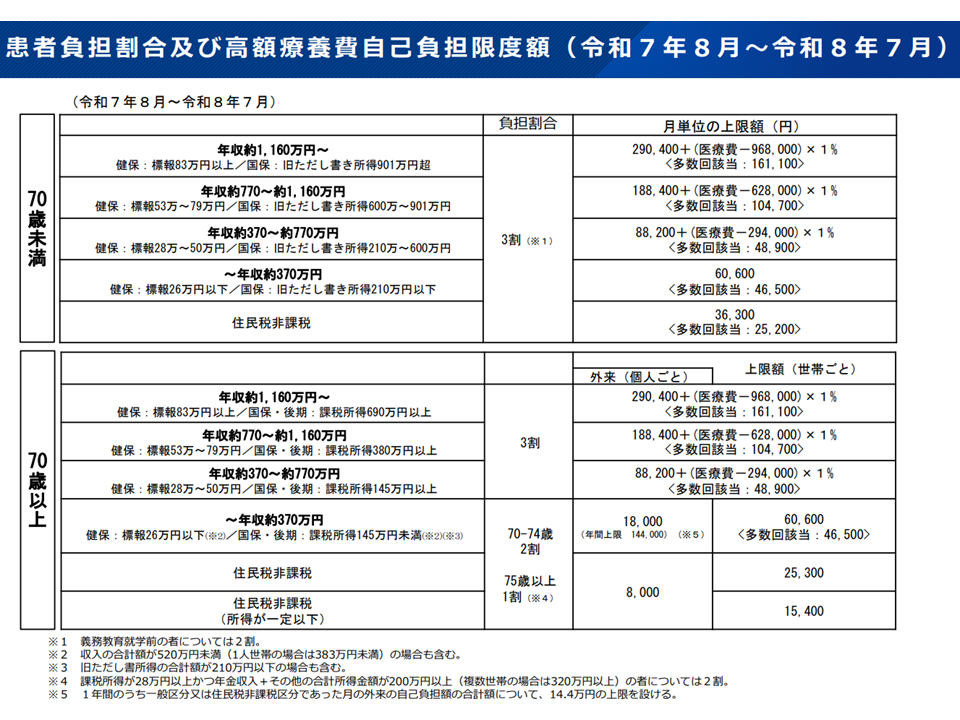

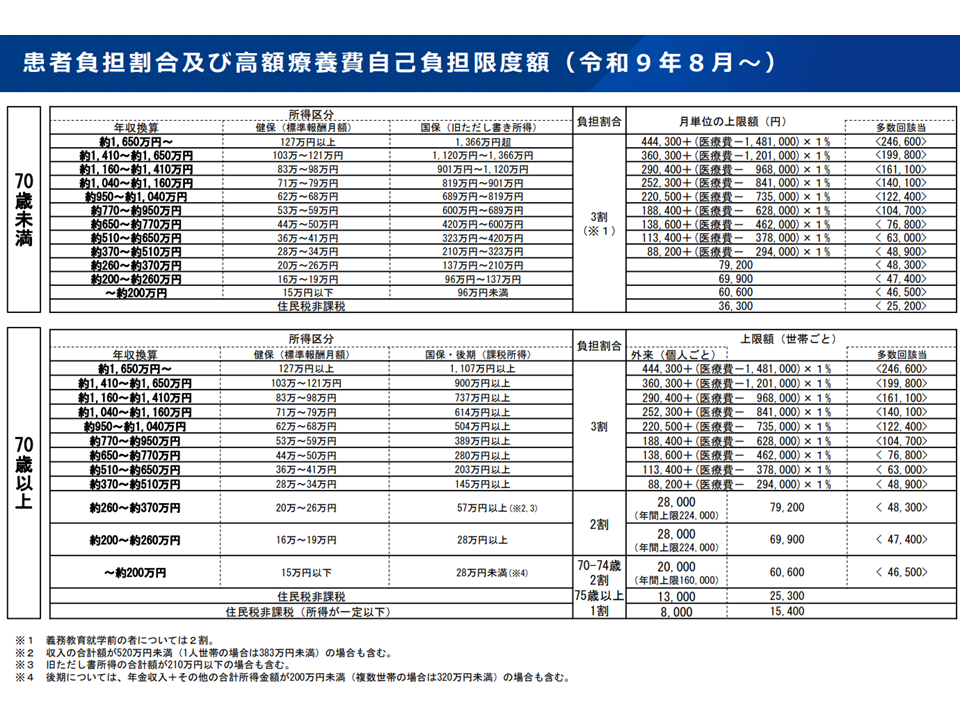

そこで昨年(2024年)11-12月に、社会保障審議会・医療保険部会において、「現役世代の保険料負担軽減」と「セーフティネット確保」とのバランスを考慮し、医療費の自己負担を一定額に抑える「高額療養費」制度について、上限額の引き上げと所得区分の細分化を段階的に実施する議論を行い、福岡資麿厚生労働大臣と加藤勝信財務大臣によってその内容が決定されました。

高額療養費見直し(2025年8月から)(社保審・医療保険部会5 250123)

高額療養費見直し(2026年8月から)(社保審・医療保険部会6 250123)

高額療養費見直し(2027年8月から)(社保審・医療保険部会7 250123)

しかし、患者団体や野党の要望を踏まえ、石破茂内閣総理大臣は「高額療養費の見直しを凍結し、今秋(2025年秋)までに改めて議論し、結論を得る」ことに方針転換。これを受け医療保険部会の下に専門委員会が設置されました(関連記事はこちら)。

初会合となった5月26日の専門委員会では、患者団体を代表して参画する天野慎介委員(全国がん患者団体連合会理事長)と大黒宏司委員(日本難病・疾病団体協議会代表理事)から次のような考えを述べています。

●天野委員

▽専門委員会での検討に当たり、次の点を求める

▼高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用負担が家計に与える影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留意すべき

▼医療費節減に資する他の代替手段を優先かつ十分に検討すべき

▼高額療養費の負担上限額検討を行う場合には、「医療費支出が『世帯消費-食費・家賃等』の4割以上となる破滅的医療支出となっている世帯が少なくない点を踏まえた上限設定とする」、「多数回該当から外れる場合には自己負担が過重になることから、年間支出上限なども含めた負担軽減策を検討する」、「保険者移動をした場合でも多数回該当の履歴がリセットされないような取り扱いを検討する」よう求める

●大黒委員

▽難病患者では「疾病を抱えながらどう生活していくか」が大きな問題となる。例えば私自身は膠原病であるが、別に薬剤(メトトレキサート)由来の悪性リンパ腫、大腸穿孔、両股関節壊死、大動脈解離、心筋梗塞、じん帯断裂、白内障などの多くの合併症が生じ、これらへの医療費助成はなく、高額療養費を使うことが多くなる

▽高額な生物学的製剤などが登場して高額療養費を使うケースがあるが、自己負担上限が上がって高額薬剤を使用できなくなれば、症状が悪化しかえって医療費が膨張してしまうのではないか

▽高額療養費は「人生で最も厳しい時期」に必要となる

▽「現役世代の保険料負担」軽減の必要性が指摘されるが、難病患者の多くも医療保険料を負担している点に留意すべきである

天野委員のコメントにある「多数回該当」に注目してみましょう。

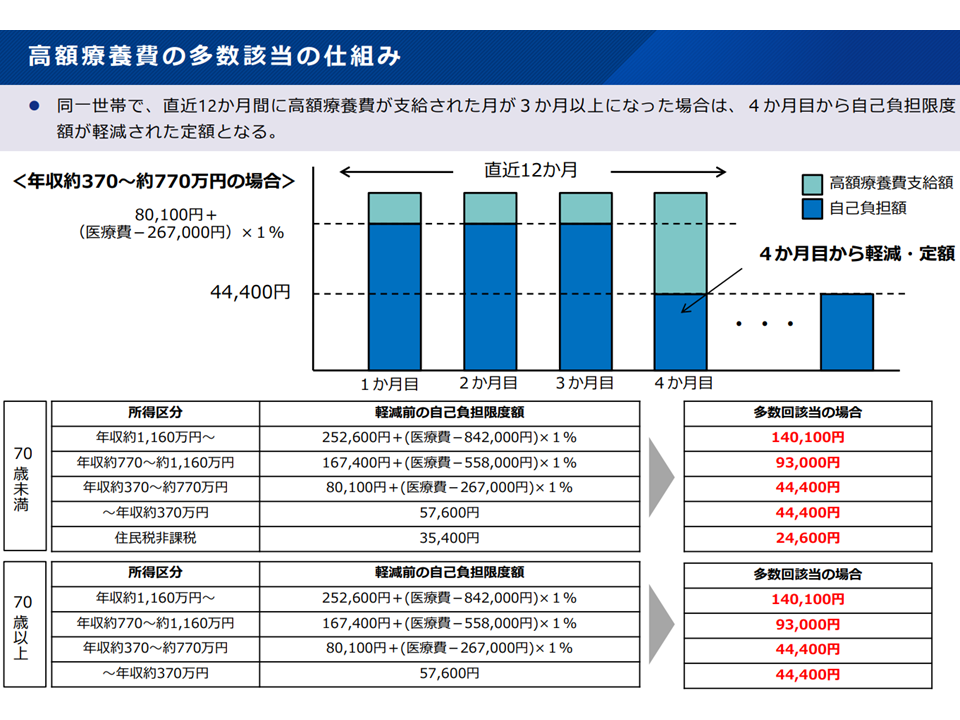

高額療養費は、上述のように「歴月の医療費自己負担を一定額」に抑えるもので、例えば、年収約370-約770万円の世帯では、上限額が「8万100+(医療費-26万7000)×1%」に設定されています。しかし、長期間の療養が必要となる場合、この上限額でも家計に及ぼす影響が大きいため、「同一世帯で、直近12か月間に高額療養費が支給された月が3か月以上になった場合は、4か月目から自己負担限度額を軽減する」仕組み【多数回該当】も準備されています。上記の年収約370-約770万円の世帯では、多数回該当の場合、4か月目から「4万4400円」に自己負担上限が減額されます。

高額療養費の多数回該当(高額療養費専門委員会 250526)

このように多数回該当は「患者の医療費負担を抑える」優れた仕組みです。しかし、天野委員は▼自己負担上限を引き上げる当初の厚労省案では、多数回該当の対象とならない患者が多く出る。この場合、長期間「重い自己負担」が続くこととなり、非常に厳しい▼多数回該当の対象となれば自己負担が軽減されるため、高額な先発品を選択するなどして「医療費を高める」動きが生じている—という問題点を指摘しています。

この点について原勝則委員(国民健康保険中央会理事長)は「治る傷病で医療費が高額になるケースと、生涯つきあわなければならない傷病で医療費が高額になるケースと、両者を同じ多数回該当で一くくりにしている制度には問題があることが明確になったと言える。国民健康保険には難病やがんの患者が多く加入しており、患者・現場の声を丁寧に聞く必要がある」とコメントしています。

また、大黒委員の指摘する「難病患者の多くも医療保険料を負担している」という点も非常に重要です。

ともすると「医療保険料を負担する人」と「傷病で医療を受ける人」とを切り分けて、「現役世代の保険料負担を軽減しなければならない」と指摘する声もあります。もちろん、「保険料負担の軽減」は重要なテーマであり、伊藤悦郎参考人(健康保険組合常務理事、佐野雅宏委員:健康保険組合連合会会長代理の代理出席)や山内清行委員(日本商工会議所企画調査部長)もその点を重視し「現役世代の保険料負担軽減」と「セーフティネット確保」とのバランスを考慮すべきと強調しています。

この指摘に疑うところはありませんが、「医療保険料を負担する人」と「傷病で医療を受ける人」とは「別」ではない点にも留意が必要です。「保険料負担は抑えられたが、病気にかかったときに医療費負担が非常に重くなった、となるのでは医療保険の本来の意味を失ってしまうのではないか」と指摘する識者もおられる点に留意が必要でしょう。

この点に関連して、「自己負担(患者負担)における応能負担の考え」(所得の高い人が、より高い患者負担をするとの考え方)をどこまで強化するかを考えるべきとの指摘が菊池馨実委員(早稲田大学理事・法学学術院教授)や村上陽子委員(日本労働組合総連合会副事務局長)、袖井孝子委員(高齢社会をよくする女性の会理事)らから出されています。

このほか、5月26日の専門委員会では▼高額療養費にとどまらず、医療保険全体の改革が必要である(井上隆委員:日本経済団体連合会専務理事、菊池委員、村上委員、袖井委員)▼より多くの患者・患者団体等の声を聞く必要がある(城守国斗委員:日本医師会常任理事)▼高額療養費の見直しが家計に及ぼす影響などを、より詳しくデータで見ていくべき(菊池委員、袖井委員)—といった声が出ています。

鹿沼保険局長・佐藤保険課長は「広く患者の声を聞き、データも踏まえながら丁寧な議論をしてほしい」と専門委員会に要望しています。

高額療養費の見直し方針は、「専門委員会での議論」→「医療保険部会での議論」という流れで今秋(2025年秋)までにまとめられます(見直し内容は予算とも深く関連するため、年末の予算編成過程で具体的な上限額などが決定されると見込まれる)。

【関連記事】

高額療養費制度を集中論議する専門委員会を設置、「患者の声」と「医療保険の持続可能性確保」のバランス勘案—社保審・医療保険部会(1)