長期収載品の選定療養について対象・患者特別負担の拡大を図るべきか、OTC類似医薬品を保険給付から除外すべきか—社保審・医療保険部会

2025.10.16.(木)

昨年(2024年)10月から導入された「長期収載品の選定療養」について、対象・患者特別負担の拡大を図るべきか—。

OTC類似医薬品について保険給付から除外すべきか—

10月16日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こうした議論が始まりました。他の項目の議論も進め「医療保険制度改革」案にまとめていきます。

10月16日に開催された「第200回 社会保障審議会 医療保険部会」

目次

「長期収載品の選定療養」について、対象・患者特別負担の拡大を図るべきか

Gem Medで繰り返し報じているとおり、医療保険財政が厳しさを増しており、今後もさらにその度合いは強くなっていきます。

まず「医療技術の高度化」により医療費が高騰していきます。例えば、脊髄性筋萎縮症の治療薬「ゾルゲンスマ点滴静注」(1億6707万円)、白血病等治療薬「キムリア」(3350万円)などの超高額薬剤の保険適用が相次ぎ、キムリアに類似したやはり超高額な血液がん治療薬も次々に登場してきています。

また、新たな認知症治療薬「レケンビ」が保険適用され、さらに新たな認知症治療薬「ケサンラ」の保険適用も行われました。患者数が膨大なことから、医療保険財政に及ぼす影響が非常に大きくなる可能性があります。

他方、「数億円の薬価」すら予想される、小児の「デュシェンヌ型筋ジストロフィー」(DND)治療に用いる「エレビジス点滴静注」の保険適用も近く行われる見込みです(関連記事はこちら)。

大企業の会社員とその家族が主に加入する健康保険組合の連合組織「健康保険組合連合会」では、こうした高額薬剤によって超高額レセプトの発生が増加し、医療保険財政を圧迫している状況を強く懸念しています(関連記事はこちら)。

あわせて「高齢化の進展」による医療費高騰も進みます。人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が、ついに2022年度から75歳以上の後期高齢者となりはじめ、今年度(2025年度)には全員が後期高齢者となります。後期高齢者は若い世代に比べて、傷病の罹患率が高く、1治療当たりの日数が非常に長く、結果、1人当たり医療費が若年者に比べて3.66倍と高くなります(関連記事はこちら)。このため高齢者の増加は「医療費の増加」につながるのです(医療費は1人当たり医療費×人数で計算できる)。

このように医療費が高騰していく一方で、支え手となる現役世代人口は2025年度から2040年度にかけて急速に減少していきます。

「減少する一方の支え手」で「増加する一方の高齢者・医療費」を支えなければならないために医療保険の制度基盤が極めて脆弱になり、さらに今後も厳しさを増してくと考えられるのです。

このため医療保険制度改革や医療費適正化の取り組みを続け、「医療費の伸びを、我々国民が負担できる水準に抑える」ことが求められています。

さらに今般、(1)長期収載品(2)先行バイオ医薬品(3)OTC類似薬品—の保険給付の在り方をどう考えるかという、より具体的な議論が始まりました。改革項目は「薬剤給付」にとどまらず、次回以降、様々な改革項目が提示されていく見込みです。

まず(1)の長期収載品については、昨年(2024年)10月から医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み【選定療養】が導入されています。

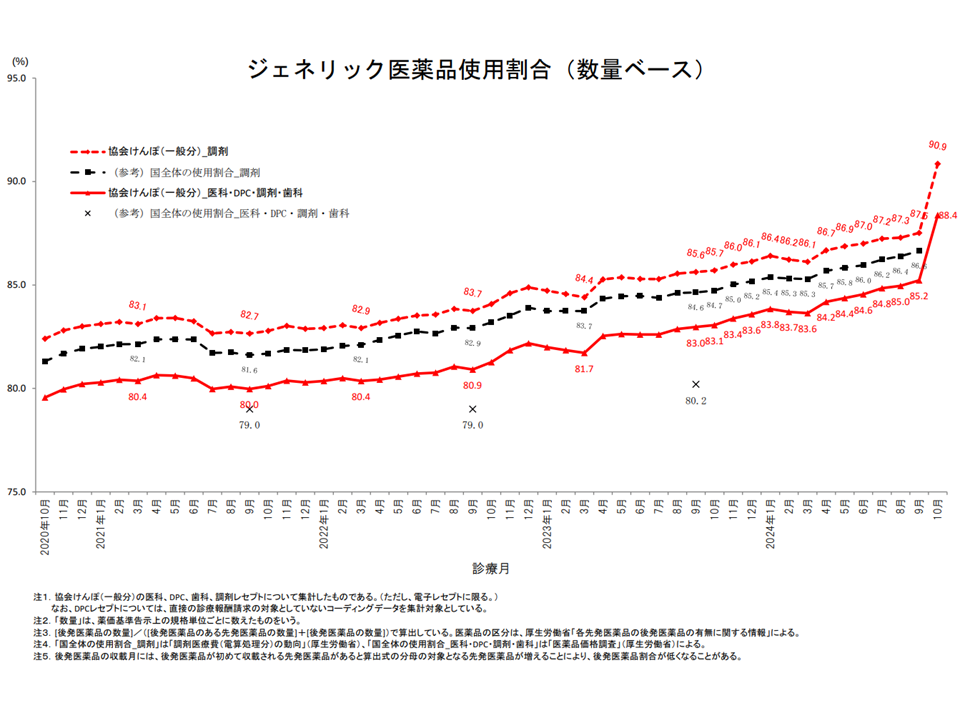

Gem Medでも報じているとおり、この長期収載品の選定療養が導入された2024年10月に後発医薬品使用割合が跳ね上がっており、「後発品の使用促進」に大きく貢献しています。

協会けんぽの後発品割合、今年(2024年)9月から10月にかけて3ポ超も急上昇した(協会けんぽ後発品割合(24年10月)1 2450303)

一方、「選定療養費の仕組みや導入の意図などについて医療現場では患者への説明に大きな労力を割いている」(渡邊大記委員:日本薬剤師会副会長)状況もあります。このため、昨年(2024年)12月25日の福岡資麿厚生労働大臣・加藤勝信財務大臣の折衝では「選定療養の仕組みを用いた、長期収載品における保険給付の在り方の見直しについて、患者の動向、後発品への置換え状況、医療現場への影響も含め、その実態を把握した上で、さらなる活用に向けて引き続き検討する」こととされています。

厚生労働省保険局総務課の姫野泰啓課長は、こうした状況を踏まえて「選定療養の対象とした後の状況(患者動向、後発医薬品への置換え状況、医療現場への影響)、足下の後発品の安定供給に向けた取組み、産業構造改革の動向も踏まえて、長期収載品の保険給付の在り方を検討してはどうか」との旨の論点を提示しました。

選定療養費導入の影響は中央社会保険医療協議会の「2024年度診療報酬に関する結果検証調査」の中で検証されるなど、各種の検証結果・調査結果が出るまでには少し時間がかかりますが、早くも一部の医療保険部会委員からは▼後発品のさらなる使用推進を図るために「対象医薬品の拡大」「患者負担の拡大」を図るべき。前者について「医療上の必要性がある」ケース(長期収載品を使用しても特別負担が生じない)の厳格審査を行い、後者について「長期収載品と後発品との差額全額を患者負担とする」べき(佐野雅宏委員:健康保険組合連合会会長代理)▼本来は「長期収載品と後発品との差額全額を患者負担とする」べきである。また「医療上の必要性がないにもかかわらず」という要件を維持するのであれば、「医療上の必要性がある場合」に関するエビデンスを提示する必要がある(中村さやか委員:上智大学経済学部教授)—といった拡大を求める声が出ています。

もっとも、後発品を中心とした医薬品の供給不安が続いている点を踏まえた慎重対応を求める声も出ているとともに、原勝則委員(国民健康保険中央会理事長)は「選定療養費導入で医療現場に混乱や支障は生じていないか、後発品使用促進は医療提供サイドと患者サイドのどちらで進んでいるのか、などを見ていくべき」と進言しています。

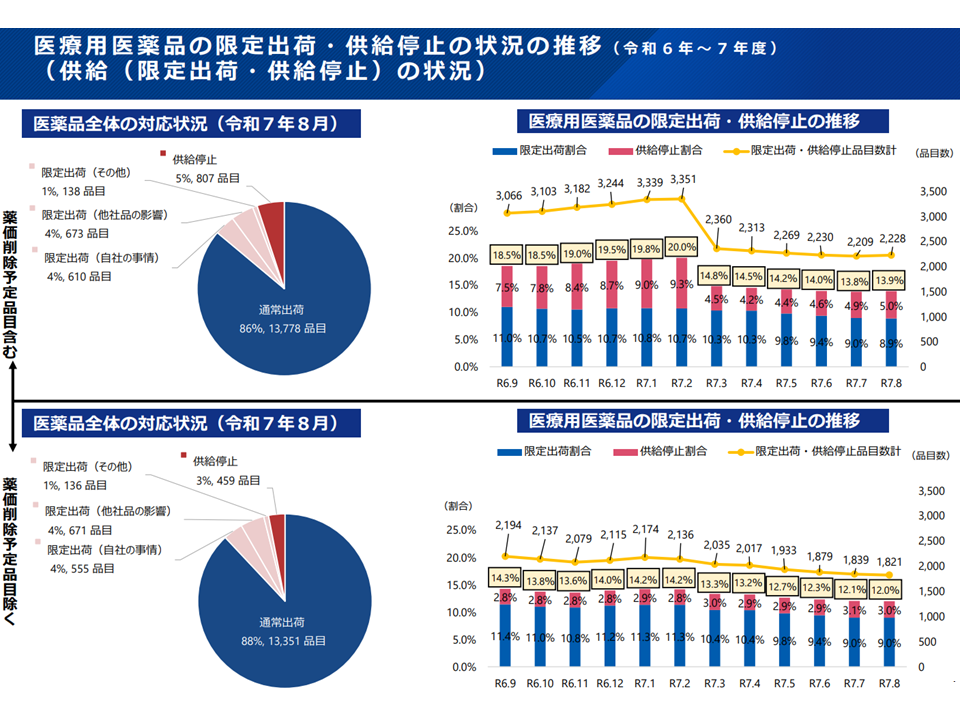

医薬品供給状況(社保審・医療保険部会1 251016)

先行バイオ医薬品、長期収載品と同様の選定療養費導入を検討すべきか

また(2)は、バイオ医薬品領域でも(1)と同様に「先行品について選定療養費の導入など、保険給付の在り方を検討していくことをどう考えるか」が論点に上がっています。

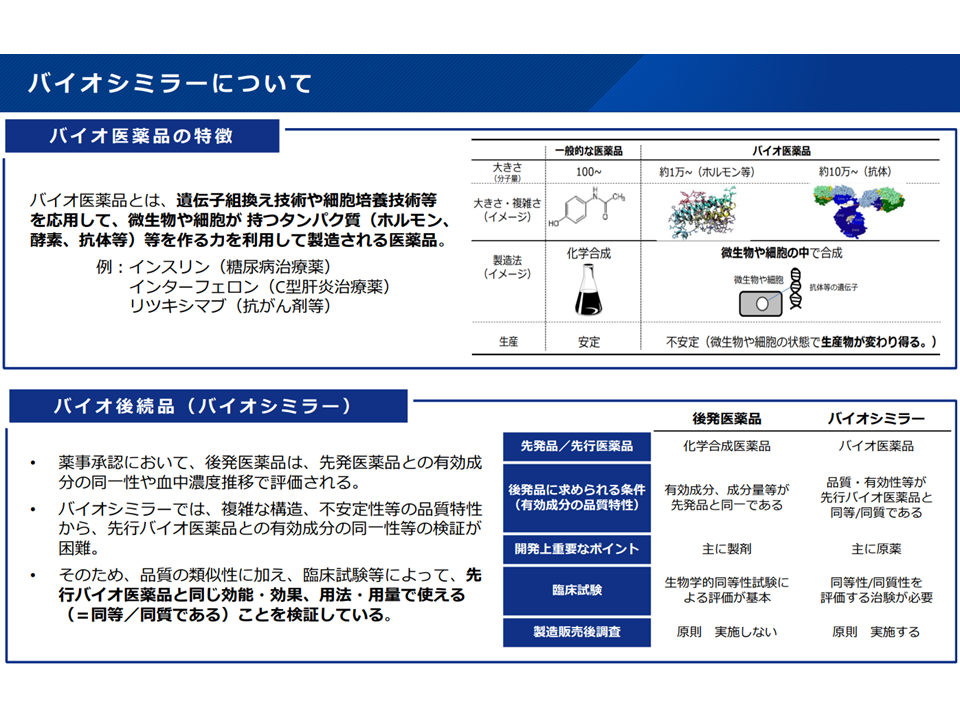

バイオ医薬品は、遺伝子組換え技術や細胞培養技術などを応用して、微生物や細胞が持つタンパク質(ホルモン、酵素、抗体等)等を作る力を利用して製造される医薬品です。

バイオ後続品(バイオシミラー)は、概念的には「バイオ医薬品の後発品」と捉えることができますが、「複雑な構造、不安定性」などの特性があり、先行バイオ医薬品との「有効成分の同一性」などを検証することが困難なため、「品質の類似性」「臨床試験等によって、先行バイオ医薬品と同じ効能・効果、用法・用量で使える(=同等/同質である)こと」を検証する点で、いわゆる「後発品」とは異なります(このため名称もバイオ「後発品」ではなく、バイオ「後続品」とされている)。

バイオ後続品について(社保審・医療保険部会2 251016)

先行バイオ医薬品に比べて、バイオ後続品のほうが一般に低価格であるため、「後続品の使用促進」が期待され、その手法の1つとして「(1)と同様に、先行品について選定療養費の導入をする」ことが考えられそうです(差額の一部が患者負担となれば、患者の多くは負担増を避けるために安価な後続品を選択すると期待される)。

しかし、バイオ医薬品は後続品であっても「高額」な製品が多く、「後続品を使用しても高額療養費の対象となる」ケースがままあります。医療保険では、1-3割の患者負担が生じますが、暦月1か月の患者自己負担が一定額を超えた場合、患者負担が過重にならないように、「その一定額までの負担を上限とする」高額療養費制度が設けられています。このため「より高額な先行バイオ医薬品を使用しても、少し安価なバイオ後続品を使用しても、患者の実際の負担額は同じであるため、少し安価なバイオ後続品を選択するインセンティブが働かない」という問題があります。

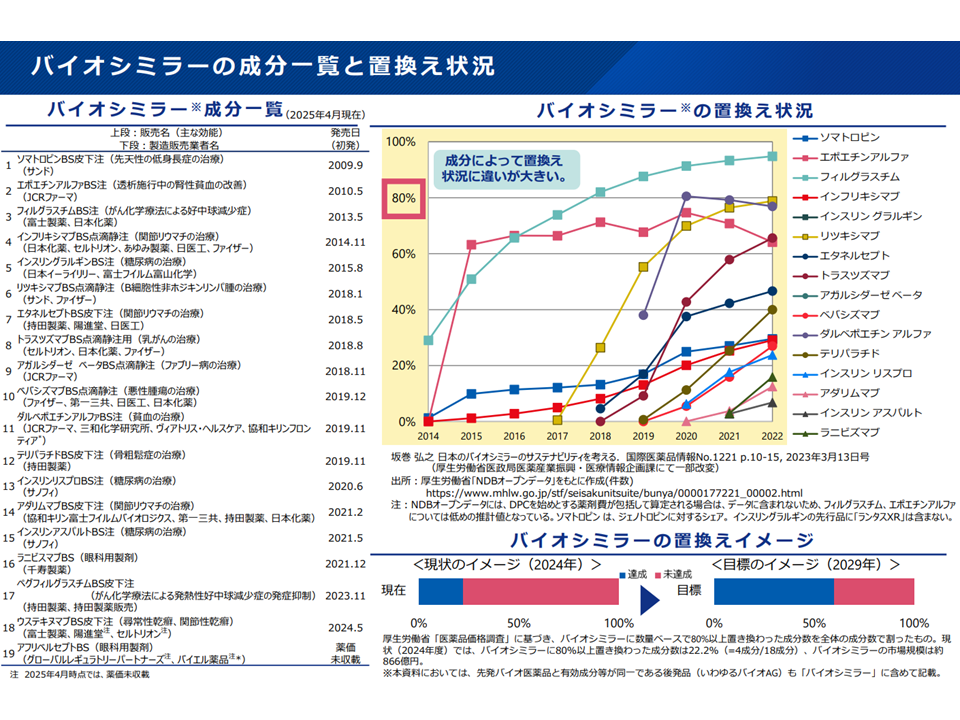

また、上述のように先行バイオ医薬品とバイオ後続品とでは「適応症が異なるものが存在する」ため、一般の低分子医薬品と同じように「治療継続中にバイオ後続品に切り替える」ことは困難とされています(「治療開始時点でバイオ後続品を選択する」ことが一般的)。実際に、先行バイオ医薬品からバイオ後続品への置き換え状況をみると、品目によって大きな差があります。

バイオ後続品への置き換え状況(社保審・医療保険部会3 251016)

こうした点を踏まえて医療保険部会委員からは「拙速な対応は避けるべき」旨の指摘が多数出ています。薬剤の専門家である渡邊委員は「バイオ医薬品にも様々なタイプ、例えば急性期治療に用いる医薬品や、在宅自己注射の対象薬などがあり、特性に応じて保険給付の在り方を考える必要がる」と進言しています。

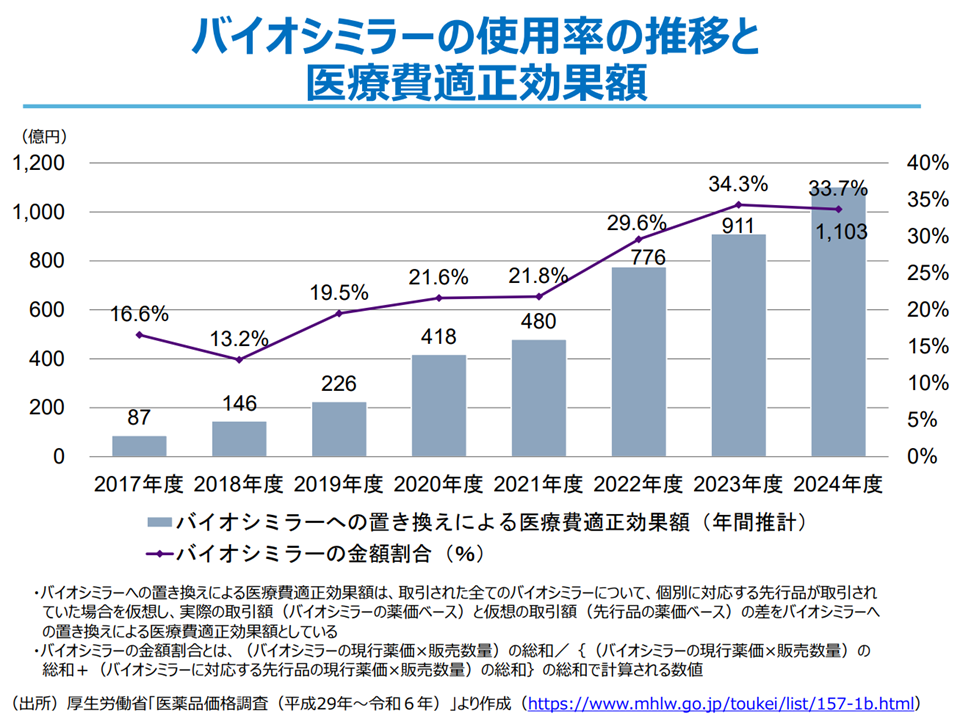

もっとも、バイオ医薬品は高額であるため、少しとはいえ安価なバイオ後続品への切り替えが進むと、医療費適正化効果は大きくなります。

バイオ後続品使用率と医療費適正化効果(社保審・医療保険部会4 251016)

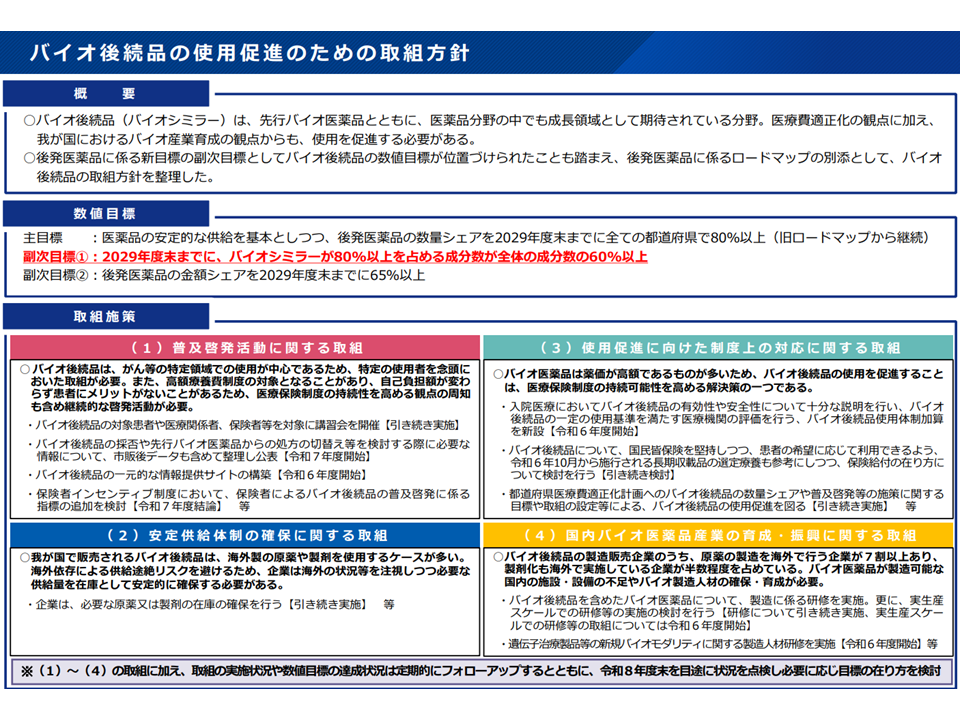

このため厚労省は「『バイオ後続品が80%以上を占める成分数』がバイオ医薬品全体の成分数の60%以上」という目標値を設定しています(関連記事はこちらとこちら)。

この目標値達成のためにどういった制度的対応が必要なのか医療保険部会で詰めていくことになります。

バイオ後続品使用促進方針(社保審・医療保険部会5 251016)

OTC類似医薬品、保険給付から除外すべきか?保険給付率を変えるべきか?

(3)のOTC類似医薬品とは、一般用医薬品(OTC:over the counter 医薬品)に類似するもので、かねてから「保険給付から除外し、患者は一般用医薬品を薬局・薬店で購入・使用することとすべき」との指摘があります。

今春(2025年春)の自由民主党・公明党・日本維新の会の合意内容、それも踏まえ今年(2025年)6月13日に閣議決定された骨太方針2025(経済財政運営と改革の基本方針2025)にも「OTC類似医薬品の保険給付の在り方」を考える方向を示しています。

しかし、「OTC類似医薬品を保険給付から除外し、患者は一般用医薬品を薬局・薬店で購入・使用する」場合には、例えば次のような問題点も出てきます。

▽患者の医薬品負担は大きくなる可能性があり(医療用医薬品は1-3割負担だが、一般用医薬品は全額患者負担である)、特に慢性疾患患者、小児、低所得者で負担増の度合いが大きくなる

→このため、医療費・保険料などは小さくなるが、「患者の実質的な負担」は重くなる可能性がある

▽医学・薬学に詳しくない患者が自己判断で医薬品を服用などするため、「健康被害の発生」につながる可能性がある(患者の傷病にマッチしない医薬品を服用などしてしまう可能性がある)

▽患者が医師にかからない場合には、「症状の悪化」や「隠れた疾患の見落とし」などにつながる可能性がある

▽一般用医薬品と医療用医薬品とでは同一の成分であっても、期待する効能・効果や使用目的、患者の重篤性が異なる場合があり、「一般用医薬品があるかないか」で保険給付の在り方を変えることで、適切な治療を受けられない患者が出る可能性がある

医療保険部会委員の間でも、こうした状況を踏まえて賛否両論が出ています。

賛成派・積極派の意見としては、▼医療保険は「個人では対応できない、大きなリスク」、つまり重篤で高額な費用が発生する医療に備える仕組みと言える。OTC類似薬(での対応が可能な傷病は「小さなリスク」と言え)は保険給付の在り方を変えることも検討すべき(佐野委員)▼OTC類似医薬品は、段階的に保険給付からの除外を検討すべき(北川博康委員:全国健康保険協会理事長)▼一般用医薬品で健康被害が発生しているのだろうか?もし発生するとすれば、そもそも一般用としての商品化(OTC化)を認めるべきではなかったいうことである(中村委員)▼「保険給付か?全額自己負担か?」だけでなく、グラデーション対応(例えば一般用医薬品は3割負担だが、OTC類似医薬品は4割負担、5割負担、6割負担・・とするなど)を検討してはどうか(伊奈川秀和委員:国際医療福祉大学医療福祉学部教授)—などが目立ちます。

一方、反対派・慎重派からは、▼「安全性の確保が難しい」(医学・薬学に明るくない患者が服薬量、服薬期間、飲み合わせ、相互作用、禁忌事項などを確認しなければならず、早期発見早期治療の機会喪失につながりかねない)、「経済的、物理的な負担増となる」などの点を考慮すれば、OTC類似医薬品の保険給付除外は時期尚早で、反対である。一般用医薬品による健康被害は多くの医師(研究では2割程度)が経験しており、例えば「総合感冒薬」(総合風邪薬)の服用で尿閉が生じた」「白癬菌感染(いわゆるみずむし)に自己判断でステロイド塗り薬を使用し、症状が悪化した」など枚挙に暇がない(城守委員)▼一般用医薬品の大多数は「複数成分の配合剤」であり、包装単位も決まっているため、患者の状態・症状に応じた「調整」などが行えない。また、すべての薬局・薬店ですべての一般用医薬品を確保しているわけでなく、「すべての薬局・薬店で同じ対応を行う」ことは困難である(渡邊委員)▼傷病治療に医師が関与せず、一般用医薬品で対応する」場合に、医療安全はしっかり確保されるのか留意すべき(袖井孝子委員:高齢社会をよくする女性の会理事)—などの声が出ています。

双方の意見ともに頷ける部分があり、さらに医療保険部会で議論を継続していくことが重要でしょう。

今後、他の論点も含めて議論を続け、「医療保険改革案」にまとめ上げていきますが、政治の状況が不安定なため、今後の展開を見通すことは現時点では困難です。

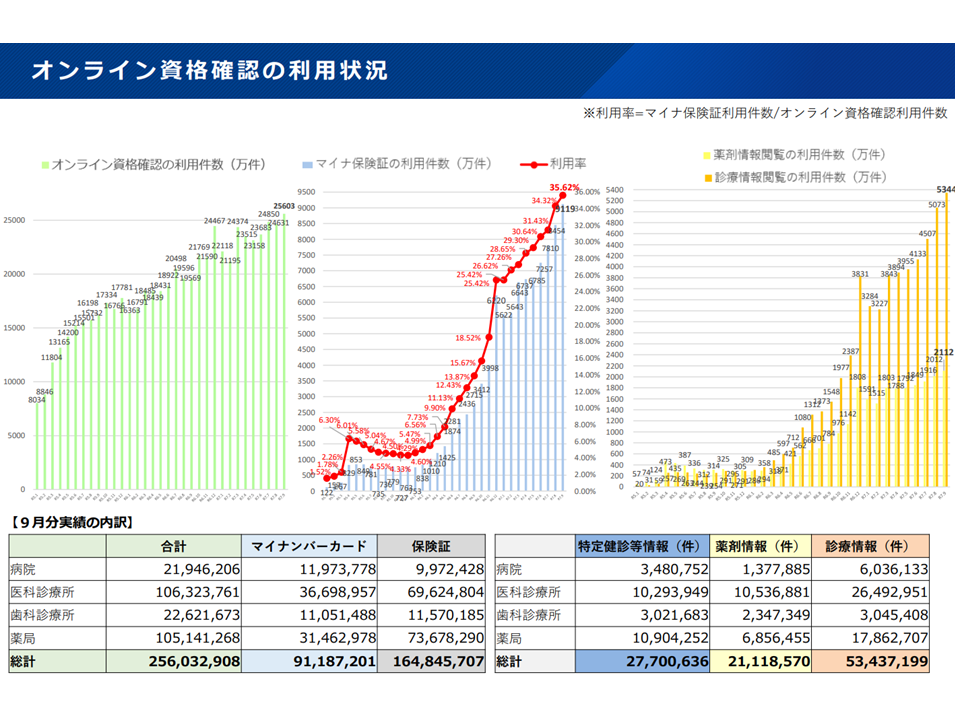

なお、10月16日の医療保険部会では厚生労働省保険局医療介護連携政策課の山田章平課長から、マイナ保険証に関連して次のような状況が報告されています。

▽本年(2025年)9月時点で、マイナ保険証利用率は35.62%に上昇し、薬剤情報・診療情報閲覧状況は過去最高となっている

マイナ保険証利用率(社保審・医療保険部会6 251016)

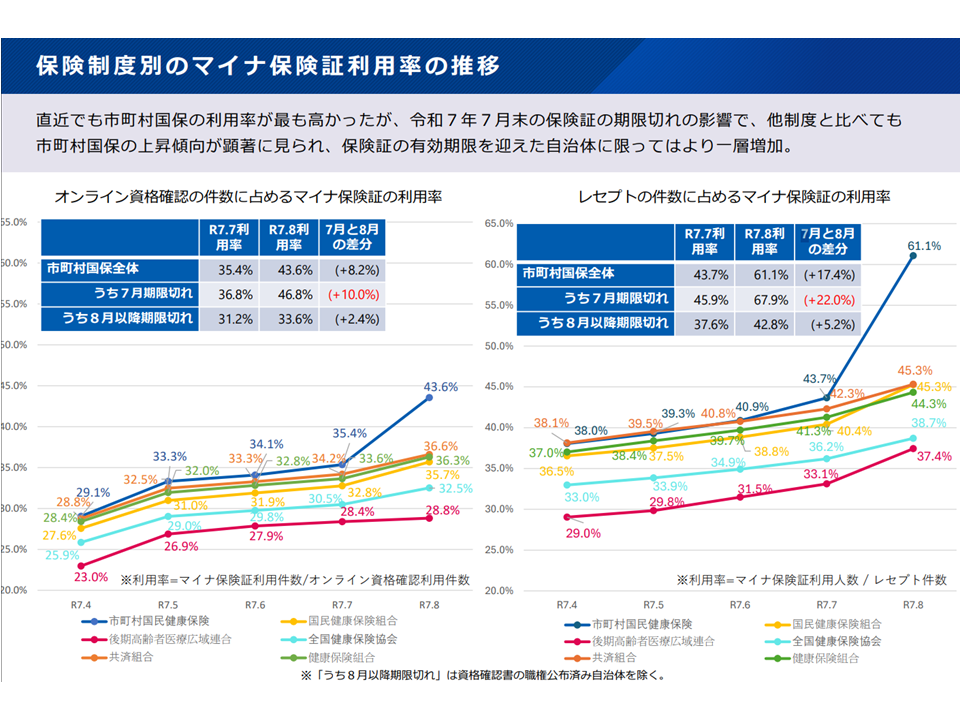

▽本年(2025年)7月末で、多くの市町村国民健康保険の被保険者証(保険証)の有効期限が切れた。その影響(保険証→マイナ保険証への移行)で、市町村国保ではマイナ保険証利用率が顕著に上昇した(保険証の有効期限を迎えた自治体に限ってはより一層増加している)

→保険証の有効期限切れには、上手に対応できている

保険制度別のマイナ保険証利用状況(社保審・医療保険部会7 251016)

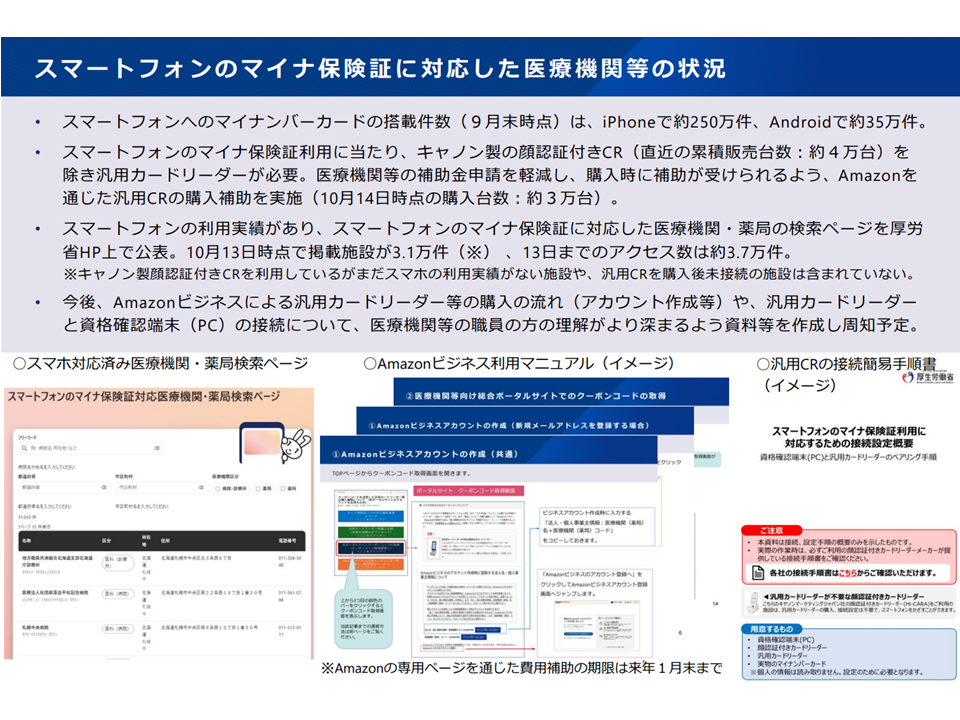

▽スマホマイナ保険証への対応は、本年(2025年)10月13日時点で3.1万施設に上っている(厚労省サイトはこちら)

→キヤノン社の顔認証付きカードリーダーシステムには、スマホマイナ保険証対応機能が搭載済である(これまでに4万台が医療機関等に納品されている)

→他社の顔認証付きカードリーダーシステムでは、スマホマイナ保険証に対応するために「汎用のカードリーダー」が必要であるが、「購入時に厚労省からの補助が受けられる」体制となっている(本年(2025年)10月14日時点で3万台が購入されている、厚労省サイトはこちら)

スマホマイナ保険証の対応状況(社保審・医療保険部会8 251016)

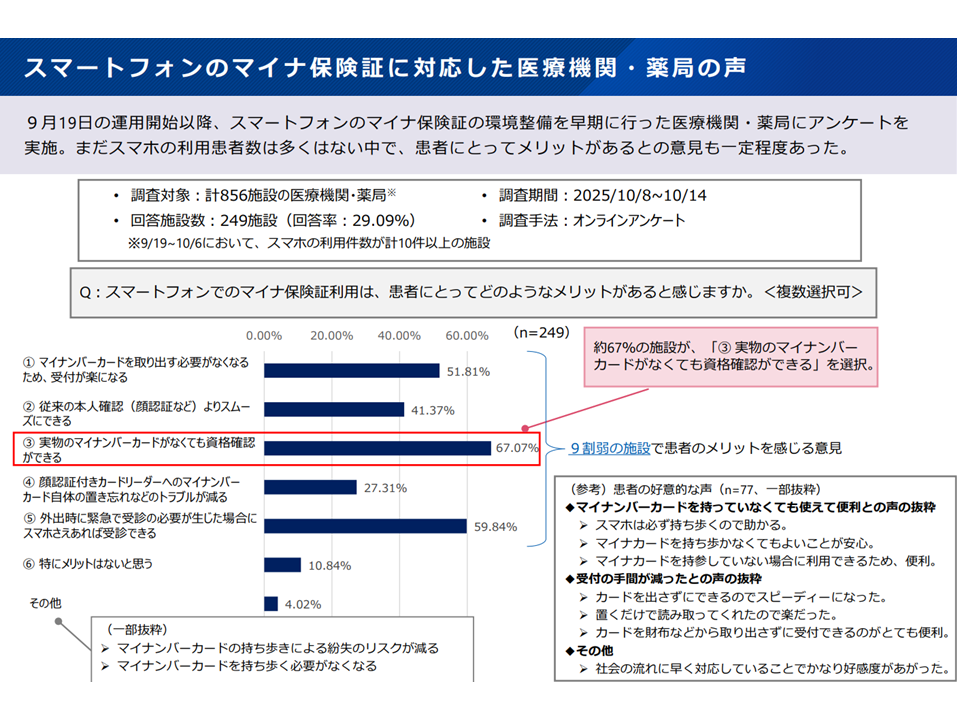

▽スマホマイナ保険証の環境整備を早期に行った医療機関・薬局へのアンケートでは、「スマホマイナ保険証は患者にとってもメリットあり」との声が一定程度ある

スマホマイナ保険証利用の声(社保審・医療保険部会9 251016)

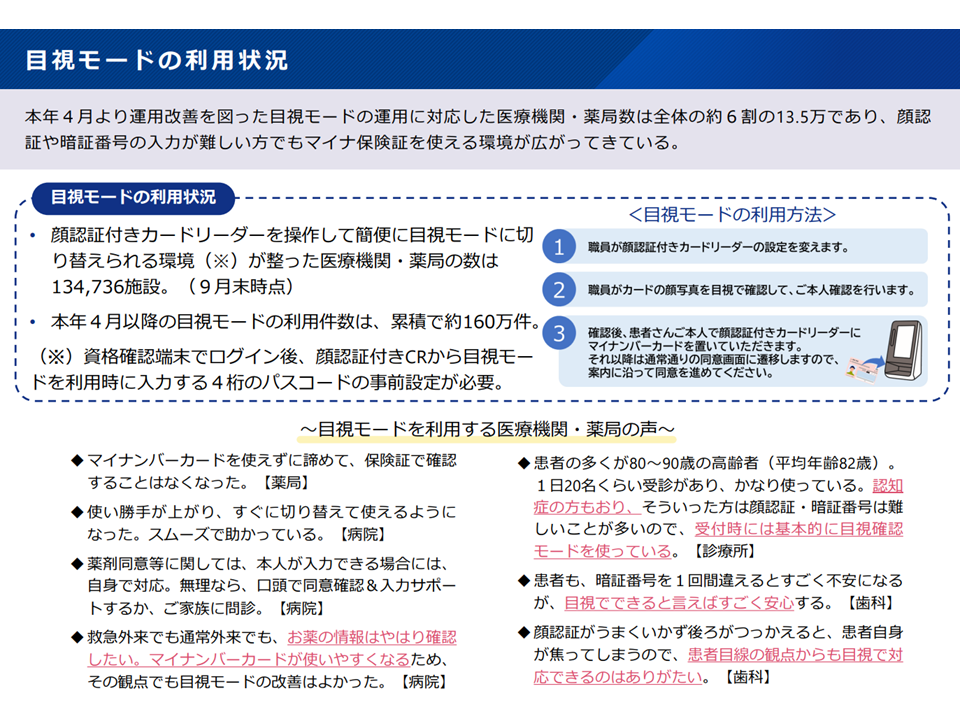

▽本年(2025年)4月より運用改善を図った「目視モード」に対応した医療機関・薬局数は全体の約6割の13.5万施設となっている

→暗証番号入力が不得手な高齢者対応などで利便性を発揮している

目視モードの利用状況(社保審・医療保険部会10 251016)

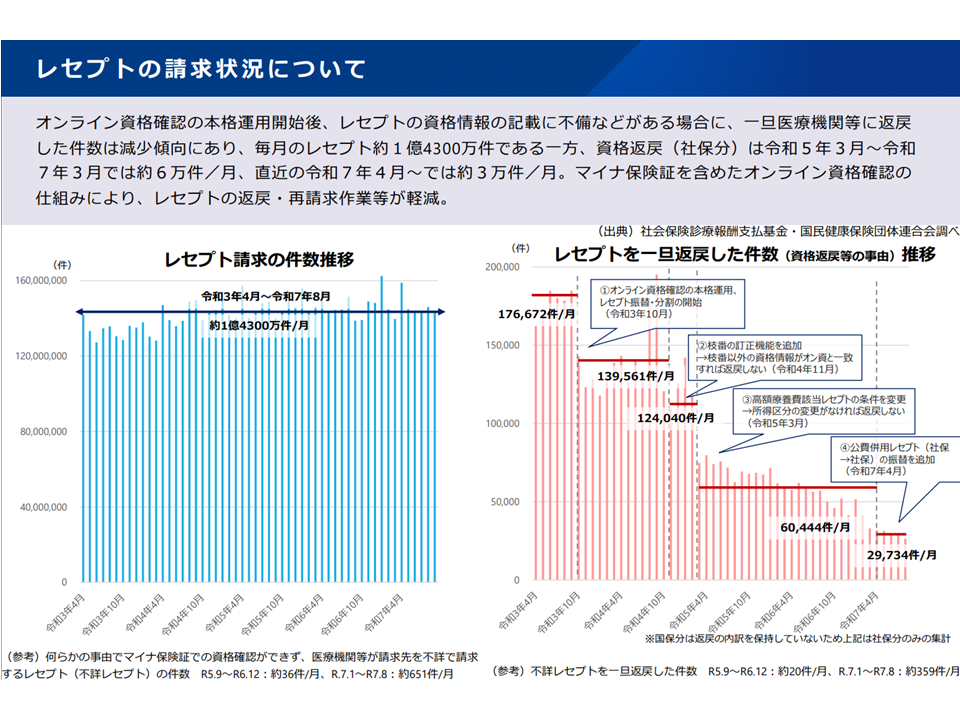

▽オンライン資格確認等システムの利活用で「資格誤りなどによるレセプトの返戻・再請求」が激減している

→医療機関等の事務負担が大きく軽減している

オンライン資格確認導入後の返戻状況(社保審・医療保険部会11 251016)

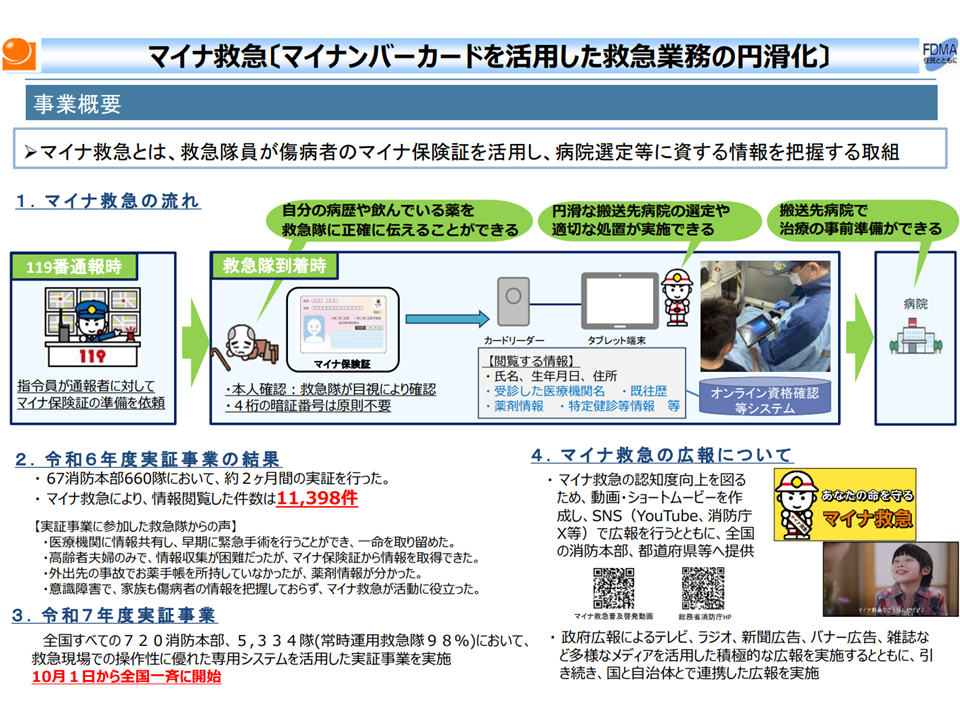

▽本年(2025年)10月1日から、全国すべての720消防本部、5334隊(常時運用救急隊の98%)で、【マイナ救急】(総務省の実施する「救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、病院選定等に資する情報を把握する」取り組み)に関し「救急現場での操作性に優れた専用システムを活用した実証事業」を実施している

マイナ救急(社保審・医療保険部会12 251016)

【関連記事】

「医療療養→介護保険施設等」の転換補助事業、2026年度から「一般病床からの転換」も補助し、補助額を2倍超にアップ—社保審・医療保険部会