医療人材確保が困難さを増す中「多くの医療機関を対象にDX化による業務効率化を支援する」枠組みを整備―社保審・医療部会(2)

2025.11.28.(金)

少子高齢化が進展し、医療人材確保が困難さを増す中で、「より多くの医療機関を対象にDX化による業務効率化を支援する」枠組みを整備してはどうか。具体的には、これまでの先進的な医療機関のDX化を加速化するとともに、DX化に取り組んでいない医療機関での導入を支援していってはどうか―。

また業務効率化・職場環境改善に計画的かつ積極的に取り組む医療機関を公的に「認定」し、それを公表する仕組みを設けてはどうか。医療者が職場を選ぶ際に「認定病院」は非常に有利となる―。

合わせて、タスク・シフト/シェア、医療資格取得カリキュラムの柔軟化(修学年限の短縮などもふくめて)の検討なども推進していってはどうか―。

また、国が「基幹インフラ事業と事業者」を指定し、重要設備の導入・維持管理等の委託をしようとする際には、「事前に国に届け出を行い、審査を受ける」制度が2024年5月から始まっている(重要設備に言わば「サイバー時限爆弾」が仕掛けられていないかなどのチェックを行う)。医療分野もこの制度の対象とすることが検討されており、まず「特定機能病院」の一部を事業者に指定することとしてはどうか―。

11月25日に開催された社会保障審議会・医療部会では、こうした議論も行われました(同日の2026年度診療報改定基本方針策定論議の記事はこちら)。

11月25日に開催された「第121回 社会保障審議会 医療部会」

医療DXの先進的取組の加速化と、医療DXの裾野拡大を目指す

我が国の医療提供体制における最重要課題の1つとして「医療従事者の確保が困難であり、今後、さらに困難になっていく」ことが挙げられます。少子化の進行に伴って生産年齢人口・現役世代が減少し、当然、その中から誕生する医療従事者の数も減っていきます。その一方で、高齢者の増加により医療ニーズが高まっていくため、「必要な医療従事者数」に対し「確保できる医療従事者数」が少なくなっていくことは確実です。

こうした課題へ対応するために、これまでに医療部会で▼DX推進による業務の効率化(医療機関全体でのDX推進)▼タスク・シフト/シェアの推進(例えば「特定行為研修修了看護師」の育成・普及、「D to P with N」などのオンライン診療の適切な普及)▼地域における医療従事者養成の強化(遠隔授業の活用、地域や養成校の実情に応じたサテライト化の活用など多様な学び手のニーズを踏まえた学習環境の整備)▼医療従事者の確保に資する環境整備等(さらなる処遇改善、研修充実など)—などの取り組みを総合的に進めていくことを議論しています(関連記事はこちらとこちら)。

11月25日の会合では、厚生労働省医政局総務課の西川宜宏・医療政策企画官(大臣官房情報化担当参事官室、医政局看護課併任)が、こうした議論を整理した「業務効率化・職場環境改善の更なる推進に関する方向性」(案)を提示しました。上記の課題に対応するための「制度的手当」「予算確保」に向けた考え方を整理するものとなります。

そこでは(1)医療機関の業務のDX化の推進(2)タスク・シフト/シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等—の大きく2本の柱が立てられました。

まず(1)のDX化推進に関しては、▼既に業務効率化に取り組んできた医療機関(先行医療機関)が、その取り組みを加速する▼業務効率化に取り組む医療機関の裾野を広げる(新たにDXを進める医療機関を増やす)―ことで「医療界全体の実効ある取り組み」を実現するために、次のような内容が掲げられました。

【国・自治体による支援等】

▽これまでの「試行的・先進的な取り組みへの支援」だけでなく、「業務のDX化に取り組む多くの医療機関を支援する枠組み」を創設してはどうか

▽DX化による業務効率化効果の発現には一定の期間を要するため「継続的な支援」を考えてはどうか

▽DX化推進では「効果等のエビデンスを蓄積する」ことが重要であり(先進事例の横展開や、効果評価を踏まえた迅速な方針修正など)、「統一的な基準により、労働時間の変 化、医療の質や安全の確保、経営状況に与える影響等に関する必要なデータ」を収集してはどうか

▽こうしたエビデンスの蓄積を行いながら、業務の効率化を図る場合における「診療報酬上求める基準の柔軟化」(人員配置基準の柔軟化など)を検討してはどうか

▽医療機関が「適正な価格」で必要な機器やサービスを導入できるよう、「医療機関が製品やサービスの価格や機能、効果を客観的に把握できる仕組み」を構築してはどうか

▽業務効率化や職場環境改善に取り組む医療機関への伴走支援を強化するため、都道府県の「医療勤務環境改善支援センター」の体制拡充・機能強化を図ってはどうか

▽業務効率化・職場環境改善に積極的に取り組むことが、医療従事者の職場定着にプラスとなり、労働市場における医療従事者の確保の面でより有利になるよう「計画的に取り組む病院を公的に認定し、対外的にも発信できる」ようにしてはどうか

【医療機関の責務の明確化】

▽現在、医療機関の管理者(院長等)には「医療従事者の勤務環境の改善、その他の医療従事者の確保に取り組む措置を講ずるよう努める」ことが求められている(医療法第30条の19)

▽今後、新たに「業務効率化にも取り組むよう努める」ことを医療機関の管理者に求めてはどうか

このうち「業務効率化・職場環境改善へ計画的に取り組む病院を公的に認定する」仕組みについては、例えば医療スタッフは「認定された病院で働きたい」と考えるため、人材確保がしやすくなると考えられます。また、今後の検討となりますが、仮に「認定された病院に対し、DXの補助を優先的に交付する」仕組みが設けられれば、当該病院では「より一層、業務効率化・職場環境改善が図られる」と期待されます。

こうした方向性案に対し、医療部会では様々な意見が出ています。

まず、医療DX全体について長島公之委員(日本医師会常任理事)は「医療界、とりわけ中小医療機関では、DXに向けた▼知識▼人材▼財源—の3点が圧倒的に不足している。DXを医療機関側の『負担なく』導入できるようにする、DXに直接対応できなくともDX化の恩恵を受けられるようにする、DX導入が無理な医療機関に対しても業務効率化を支援する、ことが極めて重要である。あわせて、どのような対応をすればDX化が可能なのかについて実態を把握し、エビデンスに基づいて支援を行うべき」と強調。また井上隆委員(日本経済団体連合会専務理事)も「医療DXは国のインフラと言え、国費で投資を行うべき」と述べています。

医療部会委員は、その立場を超えて「公費による医療DXの推進」に期待を寄せていることが伺えます。

関連して井上委員は「DXによる業務効率化に関するエビデンスを蓄積し、それに基づいた各種の人員配置基準緩和などにつなげるべき」と進言していますが、永井幸子委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局長)は「DXによって労働時間、医療の質、医療安全などがどう変化するのかを把握し、それを踏まえて初めて人員配置基準をどう考えるか、という議論が行える。現時点で『人員配置基準の柔軟化』を謳うことは時期尚早である」と反論しています。

人員配置基準の柔軟化については、「人材確保が困難な中では基準を緩和しなければ病院運営等が持たない」(例えば看護師確保が難しくなれば7対1配置を求める急性期一般入院料1等の取得が難しくなり、低い入院料に移行せざるを得なくなり、収益が減ってしまう)とする見解と、「基準を緩和すれば医療の質が下がるとともに、スタッフの負担が過重になる。結果、スタッフの退職→さらなる人手の不足が生じる→スタッフの負担がさらに加重となり退職が増える・・・という悪循環に陥るため、すべきでない」との見解とが大きく対立しています。今後も、様々な場面で議論を深めていく必要があります。

また、DX推進の効果を客観的なデータで示すことが重要であり、「どういったデータを収集・蓄積するのか」を早急に詰める必要がある。その際「収集に1年も2年もかかる」データではなく「素早く効果が把握できる」ものを選択すべきと米川孝委員(健康保険組合連合会副会長)は進言しています。上記のように「DXの効果が現れるまでには時間がかかる」(機器操作に慣れるだけでも一定の時間がかかり、それまでの間はかえって業務負担が増えてしまうこともある)ことは周知の事実ですが、データ・エビデンス構築にあまりに時間がかかっては、必要な「DXの導入・運用に関する方向の修正」などが遅れてしまいます(無駄な努力を長期間してしまう可能性もある)。米川委員は、こうした点を危惧していると考えられ、重要な指摘と言えます。

さらに、新たな「認定」制度に関しては、▼認定された病院は様々な面で有利になる。その分、認定の基準やプロセスの透明性が強く求められる(神野正博委員:全日本病院協会会長)▼認定結果を、ハローワークや都道府県ナースセンターなどで活用できることに期待が集まる(求人者にとって非常に重要な情報となる)。そのためにも「スタッフ・求人者の目線に立った評価指標(スタッフが求める業務効率化・職場環境改善による評価指標)を設ける」ことが重要である。また、新たな支援の枠組みとセットで「スタッフの賃金水準向上」にも取り組んでほしい(小野太一委員:政策研究大学院大学教授)—との要望が出ています。

このほか、木戸道子委員(日本赤十字社医療センター副院長・第一産婦人科部長)からは、都道府県の「医療勤務環境改善支援センター」の体制拡充・機能強化に当たって「医療DXに詳しい職員」の配置を期待する声が出ています。

医療DXと同時に「タスク・シフトや業務の見直し」も進めよ

また、(2)では、次のような考え方が示されています。

【タスク・シフト/シェアの推進等】

▽医療機関におけるタスク・シフト/シェアの取り組みがさらに定着するよう、「国等の支援を受けて医療機関が業務のDX化に取り組む」(上述)際には、あわせてタスク・シフト/シェアの実施」や「業務プロセス自体の見直し」を進めることとしてはどうか

【医療従事者の養成体制の確保】

▽地域において医療関係職種を安定的に確保できるよう、地域の人口減少の推移や今後の地域医療構想等を踏まえた各医療関係職種の需給状況を見通しつつ、地域や養成校の実情に応じて「遠隔授業の実施」や「サテライト化の活用」などをはじめ、地域における安定的な養成体制を確保するために国・都道府県等が取り組むべき事項についての検討を進めてはどうか

【医療従事者確保に資する環境整備等】

▽医療水準を維持しつつ、より少ない人員でも必要な医療が提供できたり、医療関係職種が意欲・能力やライフコースに合わせた働き方・キャリアの選択が可能となって地域において活躍の場が広がることなどによって、若者・社会人にとって「医療関係職種がより魅力ある」ものとなるよう、養成課程も含めて、例えば以下の対応を行ってはどうか

▼医療関係職種の各資格間において現在でも可能な「既修単位の履修免除」の活用や、「養成に係る修業年限の柔軟化」など参入しやすい養成課程となるよう、まず「課題等を把握し、各職種の状況に応じた支援の在り方」を検討してはどうか

▼意欲・能力やライフコースに合わせて、「更なるキャリア・スキルの向上を目指す者や、育児・介護等の事情を抱えて働く者への支援」や、そうした者が地域や職場でより能力を発揮できる環境整備やセカンドキャリアとして働く上でのマネジメントに関する「リカレント教育」等の在り方を具体的に検討してはどうか

▼歯科衛生士・歯科技工士の業務範囲や、歯科技工の場所の在り方について、それぞれの業務のあり方等に関する検討会で具体的に検討を進めてはどうか

このうちタスク・シフト/シェアに関しては、▼例えば「医師→看護師→多職種」という具合に業務を移管していくとして、最後は「DX」であるという点を明確にすべき(神野委員)▼業務を移管される側への十分な配慮が必要である(角田徹委員:日本医師会副会長)—といった考え方が示されました。

また、医療従事者の養成に関しては、▼養成校の再編、養成課程そのものの見直しも検討していくべき(小野委員)▼医療従事者の「数」確保はどうしても困難になるため、少ない人数でも質の高い業務を遂行できるような「質」重視の考え方に転換していくべき(勝又浜子委員:日本看護協会副会長)—との意見が出ています。

さらに環境整備に関しては、木戸道子委員(日本赤十字社医療センター副院長・第一産婦人科部長)が「医療分野は女性労働者も多く『他産業の模範』となることを目指すべき」と強調しています。

この方向性案は11月27日に開催された社会保障審議会・医療保険部会にも報告され、団体を同じくする委員から同旨の見解が示されています。

委員の意見も踏まえて最終とりまとめを目指します。なお山本修一部会長代理(地域医療機能推進機構理事長)は「少子化に対する危機感をより強めたほうが良い。2040年より先も医療の担い手の減少は続く。DXに関する新技術開発や、単独でのDX化が難しい小規模医療機関での「共同導入」の仕組みなども検討していくべき」と進言しています。

医療分野でも、いわば「サイバー時限爆弾」が仕掛けられることを阻止する

11月25日の医療部会では「基幹インフラ制度への医療分野の追加」も議題となりました。

例えば、某国製の電子機器製品が「特定の操作で動作がストップしてしまう」ような仕様になっていた場合(言わば「時限爆弾を仕掛けられていた」場合)、それを知らずに本邦の基幹インフラで当該機器を重要部分に使用してしまえば、ある日突然(時限爆弾が作動して)基幹インフラが停止してしまい、国民生活に多大な悪影響が出てしまいます。

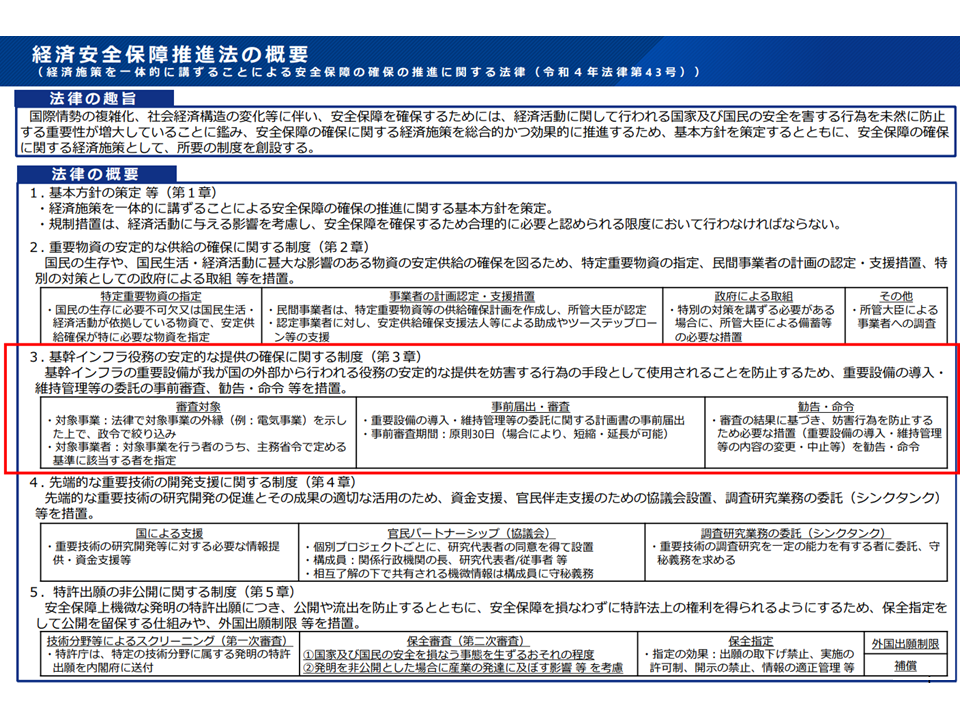

こうした事態を避けるために経済安全保障推進法(経済施策を⼀体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)が2022年に制定され、「重要設備を導⼊する際、および維持管理等の委託を行う際」には、事前審査、勧告・命令等を措置する制度(基幹インフラ制度)が導入されました。

国が、基幹インフラ制度の対象となる事業(特定社会基盤事業)・対象となる事業者(特定社会基盤事業者)を指定し、当該事業者が重要設備(特定重要設備)の導入・維持管理等の委託をしようとする際には、事前に国に届け出を行い、審査を受けることを義務付けるものです(上記の例で言えば「重要な設備に時限爆弾が仕掛けられていないか」を審査するイメージ)。

現在、▼電気▼ガス▼石油▼水道▼鉄道▼貨物自動車運送▼外航貨物▼港湾運送▼航空▼空港▼電気通信▼放送▼郵便▼金融▼クレジットカード—の15事業が「特定社会基盤事業」として、さらに、これらの事業に携わる257事業者が「特定社会基盤事業者」として指定されています(本年(2025年)7月末時点)。

経済安全保障推進法の概要(社保審・医療部会1 250919)

さらに、「医療」分野も、地域医療の安定提供のための最後の砦を確保することが必要と考えられることから、「高度な医療(救命・災害医療等を含む)を提供する能力等を有する医療機関」を上記制度の対象とすることが検討されています(経済安全保障推進法の改正を検討中、あわせて今後、医療DX推進の要となる社会保険診療報酬支払基金も制度の対象とすることを検討中)。

この点について、「どういった医療機関」の「どのような設備」を対象に盛り込むかを検討することとなっており、厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室の加藤拓馬室長から次のような考え方が提案されました。

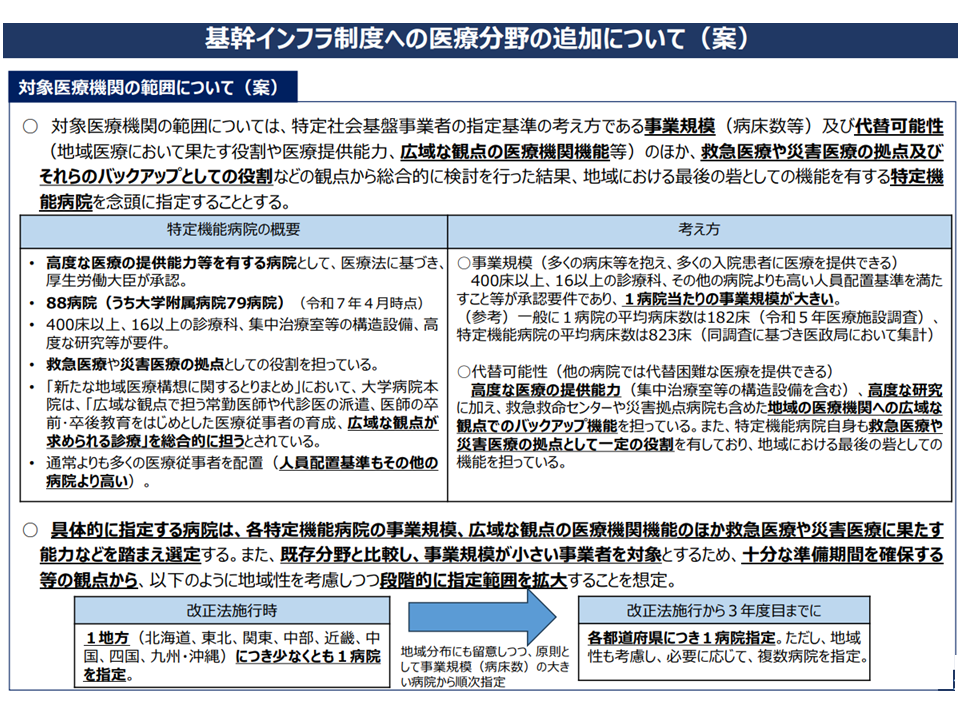

【どういった医療機関を対象とするか】

▽事業規模(病床数等)・代替可能性(地域医療において果たす役割や医療提供能力、広域な観点の医療機関機能等)のほか、救急医療や災害医療の拠点、およびそれらのバックアップとしての役割などの観点から、地域における最後の砦としての機能を有する「特定機能病院」を念頭に指定してはどうか

▽具体的な指定は、各特定機能病院の事業規模、広域な観点の医療機関機能、救急医療・災害医療に果たす能力などを踏まえ選定する

▽特定機能病院側の十分な準備期間を確保するなどの観点から、以下のように地域性を考慮しつつ段階的に指定範囲を拡大することを想定している

(改正法施行時)

・北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄の各地方につき少なくとも1病院を指定

↓

(改正法施行から3年度目までに)

・各都道府県につき1病院指定(地域性も考慮し、必要に応じて複数病院を指定することも念頭に入れる)

対象事業者(医療機関)の考え方(社保審・医療部会(2)1 251125)

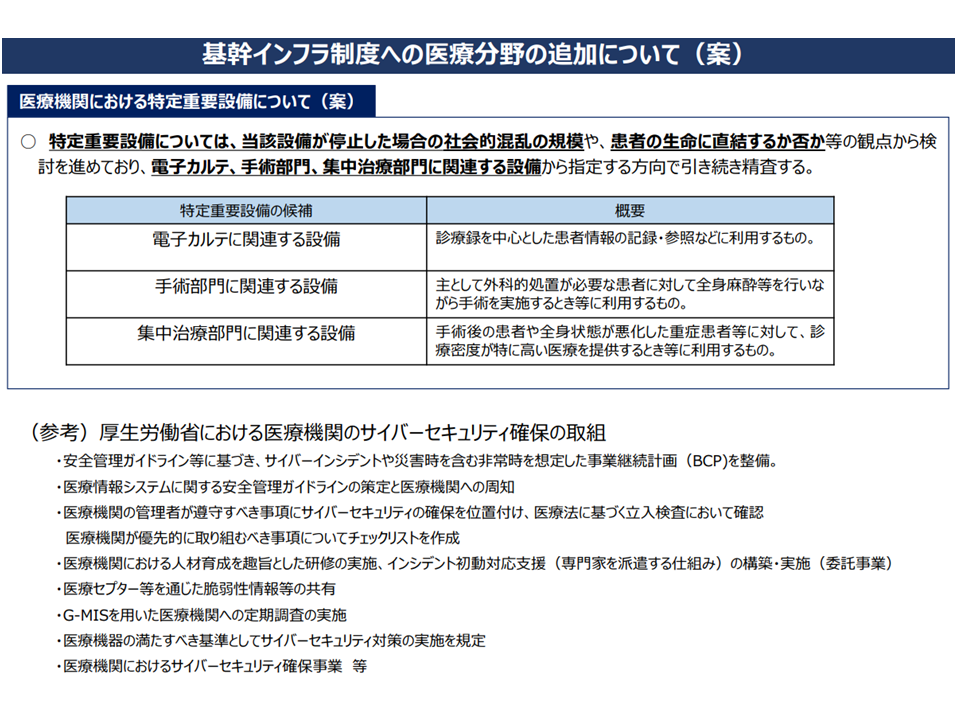

【どういった設備を対象にするか】

▽当該設備が停止した場合の「社会的混乱の規模」「患者の生命に直結するか否か」などの観点から検討を進めており、▼電子カルテ▼手術部門▼集中治療部門—に関連する設備から指定する方向で引き続き精査する(今後、経済安全保障推進法が改正され、そこから準備期間(1年半程度が想定される)を経てから、具体的な仕組み稼働するため、それまでに精査を行う)

対象設備の考え方(社保審・医療部会(2)2 251125)

こうした方針に異論・反論は出ておらず、医療部会委員からは▼医療分野は、先に制度の対象となっている電気、ガス、航空などの諸分野に比べて圧倒的に規模が小さく、現在の経営環境も非常に厳しい。まず特定機能病院でスタートし、状況を見ながら対象拡大などを検討してはどうか(岡委員、伊藤委員、米川委員)▼指定された特定機能病院へは、国が積極的な支援を行うべき(長島委員、山本部会長代理)▼電子カルテの更新時期(6-8年単位)と指定時期との整合性(「指定直前に電子カルテを更新し、指定後6-8年は動かない」となったのでは意味がない)も考慮すべき(山本部会長代理)—などの注文がついています。

なお、指定を受けた特定機能病院では、国の指示に従う義務が課せられ、経費がかさむと想定されます(●●社製の機器・ソフトでなく、◆◆社製にせよなどの指示が出ることも考えられる)。医療部会委員からは「こうしたコストについても補填をすべき」との注文も出ています。

今後、どういった設備を対象にするのかが固まってきた時点で「かかり増し経費がどの程度になるのか」なども明らかになってくると考えられ、その時点で「経費の補填」を具体的に検討していくことになるでしょう。

【関連記事】

病院経営は2023→24年度にかけてさらに悪化、医療DXに伴って病院の人員配置基準緩和など進めるべきか—社保審・医療部会(2)

医療分野を「基幹インフラ制度」に追加へ、特定機器による「言わばサイバー攻撃の時限爆弾」導入を阻止―社保審・医療部会