高齢低所得者で「外来医療費自己負担を抑える」仕組み、長期に高額医療費が発生する患者への配慮をどう考えるか—高額療養費専門委員会

2025.11.27.(木)

1か月あたりの医療費自己負担を一定程度に抑える「高額療養費」制度の重要性は論を待たないが、医療保険制度の持続可能性確保、負担の公平性確保という点から一定の見直しも必要となるのではないか。その際、低所得の高齢者(70歳以上)において「外来医療費の自己負担をより低く抑える」仕組み(外来特例)について、廃止や見直し(対象年齢の引き上げ)などを検討すべきか―。

また、長期療養患者では、年に何度も高額な医療費が発生するため、特段の配慮が必要ではないか。この点、現在でも「多数回該当」という配慮措置(高額療養費該当回数が多い場合には、自己負担額をより低く設定する仕組み)があり、その維持が重要ではないか―。

11月21日に開かれた「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」(以下、専門委員会)で、こうした議論が行われました。

頻回な医療機関受診が必要な高齢者に配慮した「外来特例」を存続すべきか

Gem Medで報じているとおり、「高額療養費制度の見直し」論議が進められています。

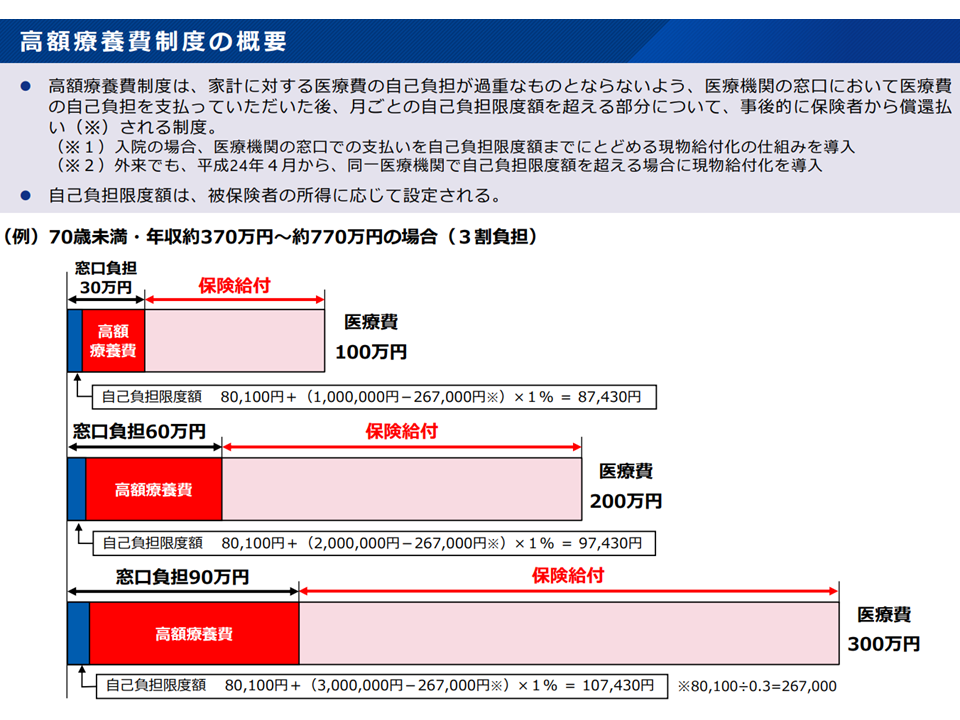

我が国の公的医療保険制度(健康保険制度)では、患者は医療機関等の窓口で医療費の1-3割を負担します(残りの7-9割が保険から給付される)。しかし、入院して手術を受けたり、高額な医薬品を使用するなどして医療費が高額になることがあります。例えば2024年度の健保組合加入者では、1か月当たり医療費最高額は1億6871万3210円でした。約1億7000万円の3割は5100万円ですが、これを「自分自身で毎月負担できる」患者はごくごく稀でしょう。

このため、我が国の医療保険制度では「毎月の医療費自己負担を一定程度に抑える」(患者自身が支払える額に抑える)ための【高額療養費制度】が設けられています。

高額療養費の概要1(社保審・医療保険部会2 241121)

高額療養費の概要2(社保審・医療保険部会3 241121)

高額療養費制度は「安心して保険医療を受けられる」ための非常に重要な意味(セーフティネット機能)を持っていますが、一方で「医療保険財政が厳しい中で制度を見直してく必要性がある」との意見も強く、現在、専門委員会で見直し論議が進められています(これまでの議論に関する記事はこちらとこちらとこちらとこちらとこちら)。

専門委員会と、親会議である社会保障審議会・医療保険部会では、高額療養費制度の見直しに向けて、これまでに▼増大する医療費への対応が必要である▼年齢にかかわらない負担能力に応じた負担をする仕組みが必要である▼高額療養費制度のセーフティネット機能は非常に重要である―こと、そのうえで「医療保険制度全体の中で高額療養費制度を考えていく必要がある」ことを確認しています(関連記事はこちら)。

11月21日の会合では、厚生労働省保険局保険課の佐藤康弘課長から(1)外来特例の在り方(2)例えば「継続して制度を利用する者」(長期療養者)と「短期で利用する者」などで取り扱いをどう考えるか―という点を議論してほしいとの要請がなされました。

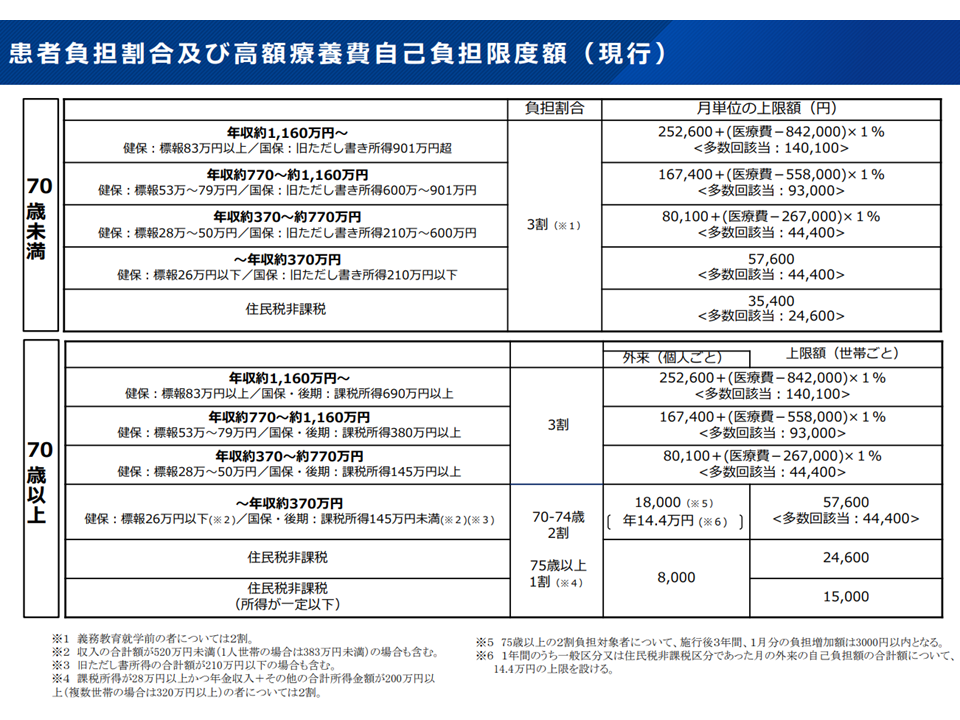

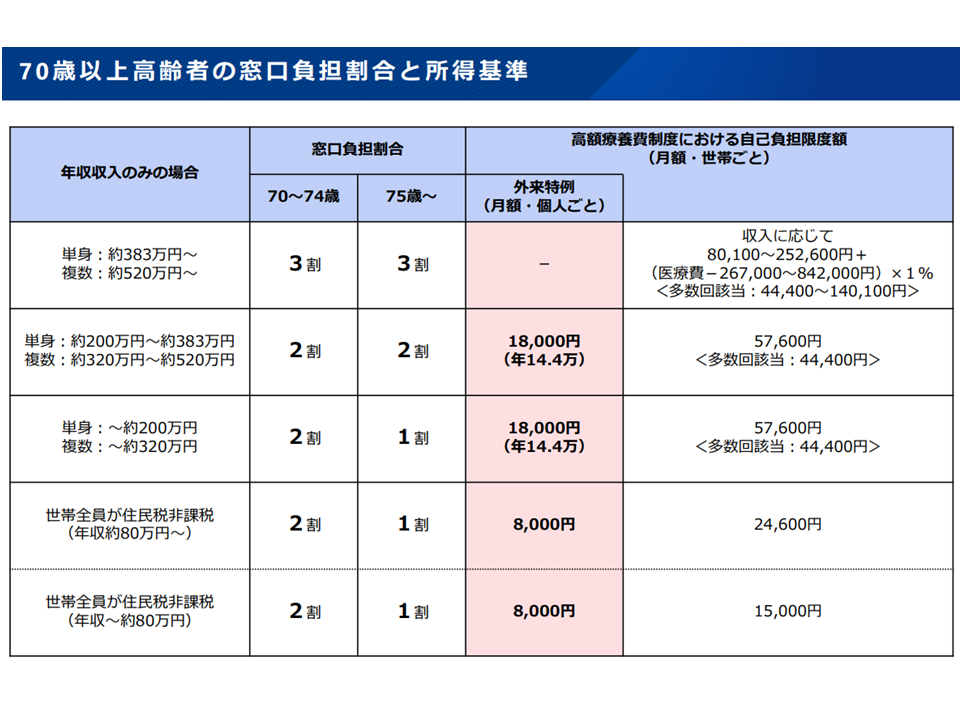

(1)の外来特例とは、70歳以上の高齢者においては医療機関を受診する頻度が多いことから、所得の低い者について「外来医療費自己負担の上限をより低く設定する」仕組みです。高齢者の特性に配慮した仕組みと言えます。

高齢・低所者の外来特例(赤枠部分)1(高額療養費専門委員会1 251121)

高齢・低所者の外来特例(赤枠部分)2(高額療養費専門委員会2 251121)

しかし、例えば住民税非課税世帯の70歳以上高齢者では「1か月あたりの医療費自己負担上限が8000円」であることから、8000円を超える分については「医療費を使い放題になってしまわないか。必要のない医療機関受診を招いているのではないか」という批判もあります。

また、かつてに比べて高齢者の健康状態は良くなっており、一般に「10-20年前に比べて10歳は若返っている」との指摘もあります(関連記事はこちら)。例えば、現在の80歳高齢者は「2000年時点の70歳」に、同じく70歳高齢者は「2000年時点の60歳」に相当する健康状態であると考えることができるのです。

こうした状況を考慮して、専門委員会では▼外来特例は「過度な支援」との指摘もあり、問題があることは否定できない。医療保険制度は「大きなリスクに備えるもの」という趣旨に鑑みて、「廃止」を含めた見直しを検討すべき(佐野雅宏委員:健康保険組合連合会会長代理)▼健康寿命の延伸、高齢者の健康状態向上を踏まえ、現役世代との公平性を踏まえれば「廃止」を検討すべき。もっとも高齢者では医療機関受診の頻度が高いという指摘もあり、存続する場合には「対象年齢の引き上げ」を検討すべきではないか(北川博康委員:全国健康保険協会理事長、山内清行委員:日本商工会議所企画調査部長)▼外来特例は、かつての老人医療費無料化時代から後期高齢者医療制度に移行した際の過渡的な措置とも言え、一定の見直しが必要かもしれない。ただし、高齢者医療費を原則3割とし、現役世代と全く同じ仕組みとすることは好ましくない(袖井孝子委員:高齢社会をよくする女性の会理事)▼高齢者では「負担が小さいが、給付が多い」というアンバランスがあり、外来特例に関しては健康寿命の延伸などを踏まえた一定の見直しが必要である(井上隆委員:日本経済団体連合会専務理事)—など「廃止」あるいは「対象年齢の引き上げ」を求める声が数多く出されました。

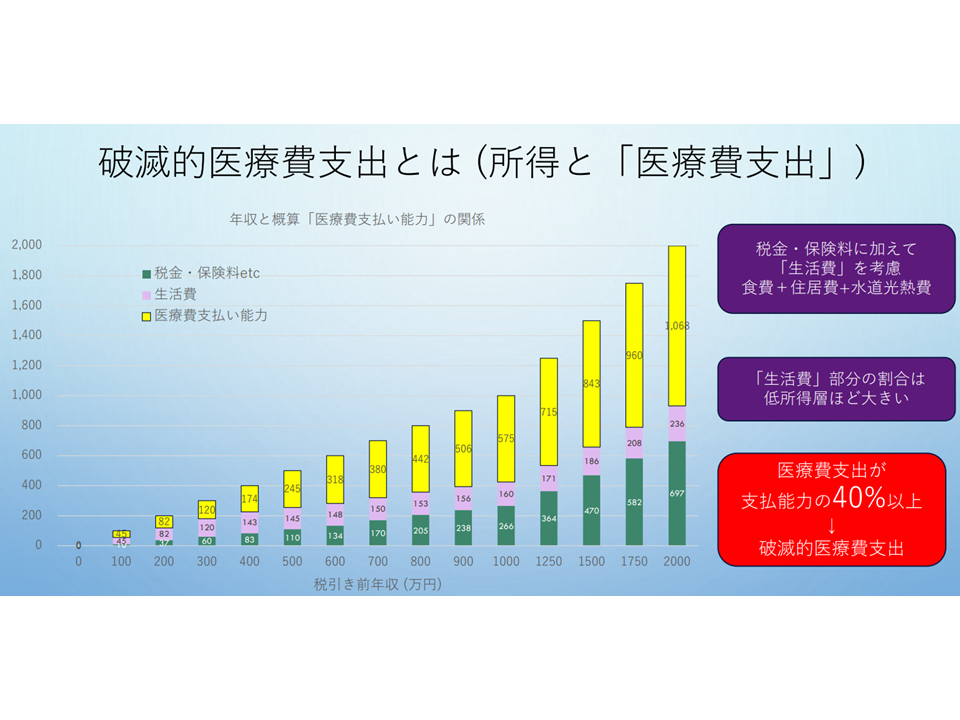

もっとも、▼高齢者は収入が限られる一方で、多くの傷病を抱え、医療費が嵩むという特性がある。廃止となれば医療費自己負担が大きくなり、医療機関受診を控え、状態が悪化してしまうケースも出てくるであろう。そうしたことが生じないような丁寧な制度設計が必要である。また、医療保険制度改革の中では「自己負担割合の見直し」(3割負担、2割負担者の拡大)なども議題にあがっており、高額療養費の外来特例見直しで「二重の負担増」となることも考えられる。急激な負担増にならないように、全体を見た慎重な検討が必要である(城守国斗委員:日本医師会常任理事)▼現在の外来特例があっても「破滅的医療支出」(医療費負担が支払能力の40%を超える状態)となっているケースが報告されている(下図表)。外来特例を厳しく見直せば、破滅的医療支出状態に陥る高齢者が数多く出てくると想定される。きわめて慎重な議論が必要である(天野慎介委員:全国がん患者団体連合会理事長)—などの「見直しに反対、慎重な姿勢」を見せる委員も少なくありません。また国民健康保険サイドからは「介護保険でも自己負担増の議論が行われている」点にも留意すべきとの声が出ています(医療保険、介護保険は別制度だが、高齢者の財布は1つであり、別々の負担増が重なれば、全体ではとても大きな負担増となることもある)。

協会健保に加入する70歳最大会社員のケース(外来特例の対象となっているが、自己負担が重い)(高額療養費専門委員会3 251121)

破滅的医療支出について(高額療養費専門委員会4 251121)

さらに議論を深めていく必要がありそうです。

長期療養により高額療養費に何度も該当する者には特別な配慮が必要

また(2)は、「長期療養が必要なために、年間に何度も高額療養費の対象となる者」と「一時的に医療費が高額となるが、その頻度は低い者」とを分けて考えるべきではないか、という論点です。

前者では「多数回該当」という仕組みが設けられており、「同一世帯で、直近12か月間に高額療養費が支給された月が3か月以上になった場合」には、4か月目から自己負担限度額がさらに軽減されます。例えば現在、年収約370-約770万円の世帯では、高額療養費制度による医療費自己負担上限(1か月の上限)は「8万100円+(実際にかかった医療費-26万7000円)×1%」となります。これが多数回該当の場合には、4か月目から「4万4400円」に自己負担上限が減額されるのです。長期療養費者は「医療費負担が非常に重くなる」点を考慮した、まさに重要なセーフティネット機能と言えます。

この点について専門委員会では、▼難病患者では多数回該当にあたる患者も少なくない。医療費自己負担の上限が上がれば命にかかわる(大黒宏司委員:日本難病・疾病団体協議会代表理事)▼長期療養患者には十分な配慮が必要である。高額療養費制度の長期利用者と短期利用者とは分けて検討し、自己負担上限の引き上げは「短期利用者」を中心に考えるべきであろう(佐野委員)▼家計への影響を考慮すれば、長期利用者ではなく、短期利用者の自己負担限度額引き上げを考えるべきである(北川委員)▼長期間の継続受診が必要な者には配慮を行うべき(井上委員)▼長期療養者と、短期に高額療養費が適用される者とは分けて考えていくべき(城守委員)▼医療費自己負担が高いが、ぎりぎりで高額療養費の対象とならない長期療養者も少なくない。この場合、多数回該当の対象にもならず、高額な自己負担が長期間発生してしまう。こうした点への配慮も検討してほしい(天野委員)▼長期間の高額な医療費負担は難病患者等にとって非常に厳しい。「年間の自己負担上限」のような仕組みも検討してほしい(大黒委員)—などの声が出ています。

委員の意見は、概ね「長期療養者への配慮が必要」という点で一致していると言えます。現在、多数回該当制度も含めた「配慮措置」の検討を深めるとともに、「短期の高額療養費該当者の自己負担をどう考えるか」という議論も続けられます。

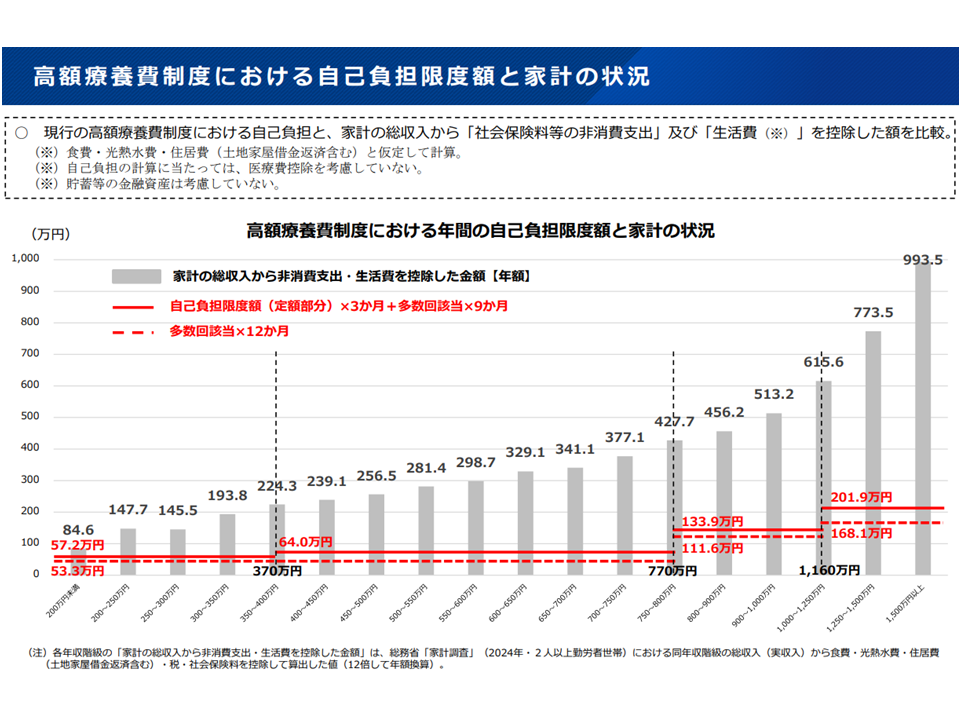

このほか、▼年間の自己負担限度額を設定すること、転職・退職などで加入する医療保険が変わっても記録が引き継がれる仕組みとする(多数回該当が通算されて適用するようにする)こと、などを検討すべき(労働組合代表の参考人)▼公平性を担保するために所得区分を細分化し、所得に応じてなだらかに負担上限額が大きくなる仕組みとすべき(佐野委員)▼所得区分をあまりに細かくすれば医療保険者の事務負担が煩雑になる点にも配慮が必要である(国民健康保険代表の参考人)▼所得区分については、低所得者向けのより手厚い配慮が必要ではないか(相対的に低所得者で医療費負担の「割合」が高くなっている、下図表参照)(城守委員)—といった意見も出ています。

高額療養費の自己負担限度額と家計との関係(高額療養費専門委員会5 251121)

徐々にではあるものの、高額療養費制度の見直し論議が煮詰まり始めていると言えそうです。

【関連記事】

高額療養費制度見直しに当たり、「患者の医療費負担」と「現役世代の保険料負担」バランスを広い視点で考えるべき—高額療養費専門委員会

医療費適正化のためには「高額療養費制度の見直し」にとどまらず、「低価値医療費の保険適用見直し」など広い視野が必要—高額療養費専門委員会

高額療養費制度は「長期療養患者の命」にも直結、ただし「医療保険財政の継続」も勘案した見直し論議が必要—高額療養費専門委員会

高額療養費制度を集中論議する専門委員会始まる、「多数回該当」制度の見直しも重要論点の1つ—高額療養費専門委員会

高額療養費制度を集中論議する専門委員会を設置、「患者の声」と「医療保険の持続可能性確保」のバランス勘案—社保審・医療保険部会(1)