【GHC】3つの「失敗事例」で分かる病床戦略、「現状維持バイアス」の乗り越え方

2025.11.28.(金)

7割の病院が赤字という厳しい経営環境が続いています。一方、超高齢社会での労働力不足や財政悪化が懸念される「2040年問題」への対応も待ったなしです。日本の社会全体が大きく変化しつつある中、提供する医療とその対象患者を5~10年スパンで見直す「病床戦略」が多くの病院で検討されています。ただ、「失敗事例」も散見されます。なぜ、失敗したのか――。失敗事例の裏には、成功のヒントも隠されています。失敗事例の根底にある変化を恐れる「現状維持バイアス」の乗り越え方について、3つの事例を通じて理解します(本記事はGHC主催ミニウェビナー「病床機能分化の成功の鍵とは ~戦略的に検討して成果につなげよう~」の内容から一部抜粋して構成されています)。

はじまった病院の再編・統廃合

「回復期ばかりやる病院にはなりたくない」

「やることだけ増えて人は増えないんでしょ?」

病床戦略を検討する際、コンサルティングの現場でよく耳にする院内の反応です。

病床戦略は、地域ニーズなどの「外部環境」や病院の特色や人員体制などの「内部環境」を踏まえて、将来的に「どんな患者のどんな医療を担うのか」を根底から見直す重要な意思決定です。どの機能の病床を、どのくらいの規模で、どの診療科と組み合わせ、どんな人員体制で運営するのかを5〜10年スパンで考えます。成功するか否かの保証はなく、人によっては働き方を大きく変える必要に迫られることもあります。「変化を避けたい」「失敗したくない」との「現状維持バイアス」による拒否反応が出るのは当然です。

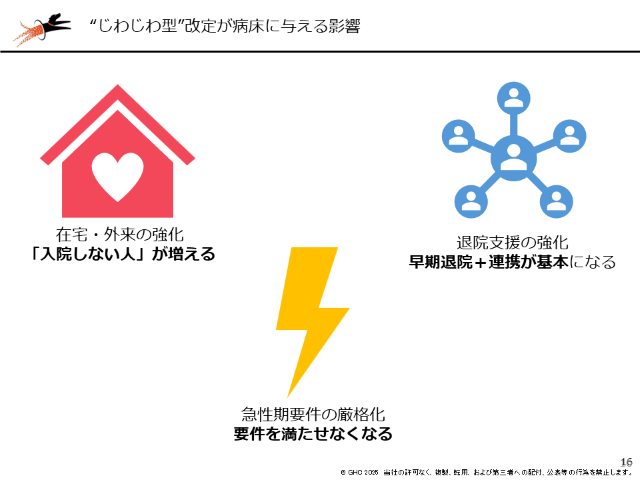

ただ、多くの病院は変化を求められています。今後の病院経営は診療報酬のプラス改定でどうにかなる問題ではなく、入院患者と病院の労働力が減少し続ける日本社会の構造的変化が目前に迫っています。2040年に向けて、個々の病院が地域でどのような役割を担っていけるのか、真剣に考え、行動しなければならないのです。

このように将来的な病院の病床機能や周辺医療機関との連携について、国は「地域医療構想」と呼称して病院に「変化」を求めていますが、これは多くの病院の再編・統廃合を意味しています。そのため、慌てて病床戦略を打ち出し、行動する病院も中にはあります。ただ、その中には明らかな失敗事例も散見されます。病床戦略は本来、徹底的に外部環境および内部環境を調査した上で、(1)経営指標(2)症例構成(3)人員体制(4)地域の役割――などの視点から多角的に慎重に検討すべき問題です。こうしたステップを経ないと、取り返しのつかない事態に陥ります。

本稿では代表的な3つの失敗事例を通じて、成功する病床戦略のヒントを紐解いていきます。

(1)「俺たちの病棟を変えるのか」問題

最初に挙げるのは、「俺たち(私たち)の病棟を変えるのか」という反発が原因となる失敗事例です。例えば、以下のような院内の反応です。

看護師「新しい病床機能なんて、今の人員で回せるの?」

医師「回復期ばかりやる病院にはなりたくない」

看護師「患者さんにどう説明するの?」

もしも自病院で病床戦略の素案を院内で検討したらと想定してみてください。上記のような反応をする医師や看護師の姿が目に浮かぶ経営者もいらっしゃるのではないでしょうか。なぜ、このような反応になるのか――。

このような反応になってしまうのは、経営層や企画部門が作り込んだ案を「ほぼ決定事項」として現場に下ろすからです。現場の医療従事者からすれば「勝手に決められた」という受け止め方をするのは当然です。

病床戦略は、医師のキャリアや看護師の働き方に直結する極めて「重いテーマ」です。重いテーマを自分たちの意見を一切聞かずに決められたと思われれば、それだけで反発を招きます。どんなに精緻に作り込んだ案であっても、「不安」や「怒り」などさまざまな感情が溢れ出し、「理屈では分かる」という理性を上回ります。

ですから、理詰めで説得しようとするのではなく、感情に訴えかけて同意を得る方法でなければ「現状維持バイアス」を乗り越えられません。例えば、「急性期はもう無理だから減らします」ではなく「急性期を続けるにはここに集中する必要がある、だから他病床を転換したい」などと、「奪う」のではなく「集中する」というストーリーで話を持ちかけるようにしたらどうでしょうか。そしてさらに重要なことは、早い段階でキーパーソンとなる医師や看護師を病床戦略の小さな検討チームに招き入れ、「自分たちで考えた案」と考えられるストーリーになる手順をしっかりと踏むことです。

(2)「結局、現場が大変になるだけじゃない?」問題

次の事例は、「結局、現場が大変になるだけじゃない?」という反発です。同じく想定される院内の反応を確認します。

「在宅や施設との連携が増えると、連携室や医療ソーシャルワーカーの負担がパンクする」

「やることだけ増えて人は増えないんでしょ?」

このような反応の根底には、「変化による具体的な業務の変更内容が分からない」ことに起因する「現状維持バイアス」があります。このような反発が起こる場合、病床の機能転換のスケジュールだけを決めておいて、具体的な業務マニュアルや役割分担、教育などの詳細が後追いで決定していくというパターンが多いです。そして新たな体制でのスタート直後にトラブルが多発し、「だから反対だったんだ!!」という声が院内に響き渡り、空気が冷えきってしまう。これでは、うまくいくものもうまくいきません。

これを乗り越えるための前提として認識していただきたいのが、「新たな体制でトラブルが起きないことなど稀だ」ということです。変更の範囲が広く、かかわる人が多ければ多いほど、トラブルは必ずと言っていいほど起きます。ここで重要なことは、「具体的な業務フローを経営層と現場で【先に】一緒に描く」ということです。これができていれば「業務フローのこの部分について改めて考え直そう」となり、できていないと「だから反対だったんだ!!」となるわけです。ここでも理屈ではなく感情に配慮する手順が必要になります。

具体的には、新しい病床機能の運用を数か月試行し、そこで出た課題をマニュアルに反映していきます。その中で、「誰が・いつ・何をするか」を明確に「増える業務」と「減る業務」をセットで議論することです。変化することで増える業務は必ずあり、これを「できるだけ増えないようにする…」と苦し紛れに言うのではなく、潔く「これは増える。でもこれは減る」と言い切った方が現場の理解は得やすいです。

(3)経営者の「本当にその方向でいいのか?」問題

最後に決定の責任がある経営者にありがちな「本当にその方向でいいのか?」問題を見ていきます。具体的にはこのような不安の声です。

「人口推計や制度がこの通りに動く保証はない」

「建替えも絡むので失敗したら取り返しがつかない」

繰り返しになりますが、病床戦略が成功する保証などありません。VUCA(変動性:Volatility、不確実性:Uncertainty、複雑性:Complexity、曖昧性:Ambiguity)の時代などと言われる今、いきなり100%の正解を求めることは不可能です。ただ、「現状維持バイアス」に屈して、今のままでいることは極めてリスクが高いことを知ってください。

極めて「重いテーマ」である病床戦略の方向性を決断する上で、経営者ができる比較的安全な方法としては、「決断の粒度」を後戻りしやすいものと後戻りしにくいものに分けて考えることです。そしてまずは、後戻りしやすいものから決断していき、その状況を見ながら後戻りしにくいものにも着手していくのです。

まとめと関連サービスのご紹介

病床戦略について、3つの失敗事例を通じて成功のヒントを紐解いてきました。病床戦略のような「重いテーマ」は、現場からの理解も得られる「現場感覚」に敏感になることが重要です。人を動かすには合理性だけでは進まないので、もちろん根拠となる数字は必要ですが、それとセットで「現場感覚」に訴えかけるストーリーが不可欠です。いきなり全員が賛成する合意は無理なので、まずは小さなチームでたたき台を作り、何を優先して何をあきらめるのかを、病院として言語化して決めていく手順をしっかりと設けましょう。そこまできたら、計画をロードマップに落とし込み、その進捗をしっかりとモニタリングしていくことで、成功の確度高く病床戦略を展開することができます。

当社では多くの病院での病床戦略の実績があります。ご興味がある方は以下の関連サービス、事例をご確認ください。また、本コラムのベースとなった病院経営に関するミニウェビナーは、原則、毎月開催しています。ご興味のある方は以下のイベントカレンダーをご確認ください。GHCクライアントの皆様は「病院ダッシュボードχ(カイ)」あるいは「病院ダッシュボードχZERO」にログイン後、画面右上の「学ぶ」→「オンデマンド動画」をクリックしてミニウェビナーの動画をご視聴いただけます。