「医療療養→介護保険施設等」の転換補助事業、2026年度から「一般病床からの転換」も補助し、補助額を2倍超にアップ—社保審・医療保険部会

2025.10.2.(木)

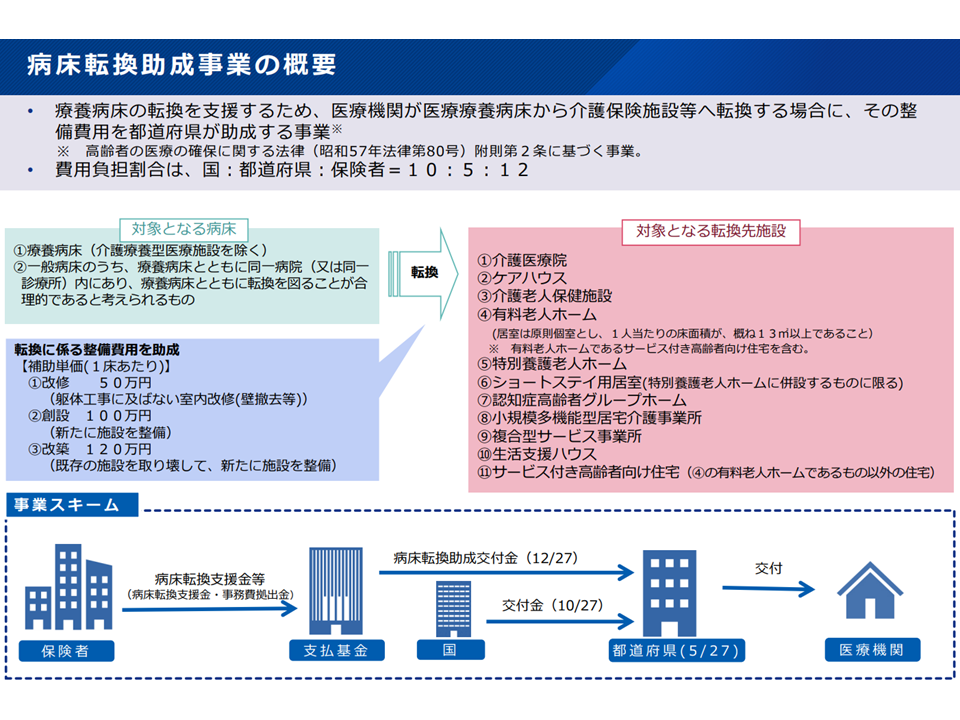

医療療養病床から介護医療院などへの転換を支援する「病床転換助成事業」について、来年度(2026年度)以降も継続することとし、さらに▼補助対象の拡大(すべての一般病床から介護保険施設等への転換も補助する)▼補助額の引き上げ(2.4-2.5倍への引き上げ)—を行う—。

10月2日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こういった方針が了承されました。委員からは「補助の実績等を逐次確認(医療保険部会へ報告)すべき」といった声や、「再度の延長はすべきではない」といった声が出ており、今後の動向にも注目が集まります。また、同日には「医療保険改革論議」や「特定健康診査に相当する健康診査に係る結果送付の電子化、個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブ付与に関する議論」も行われています。

10月2日に開催された「第199回 社会保障審議会 医療保険部会」

「医療療養病床→介護保険施設等」転換の補助事業を延長し、補助対象・内容を拡充

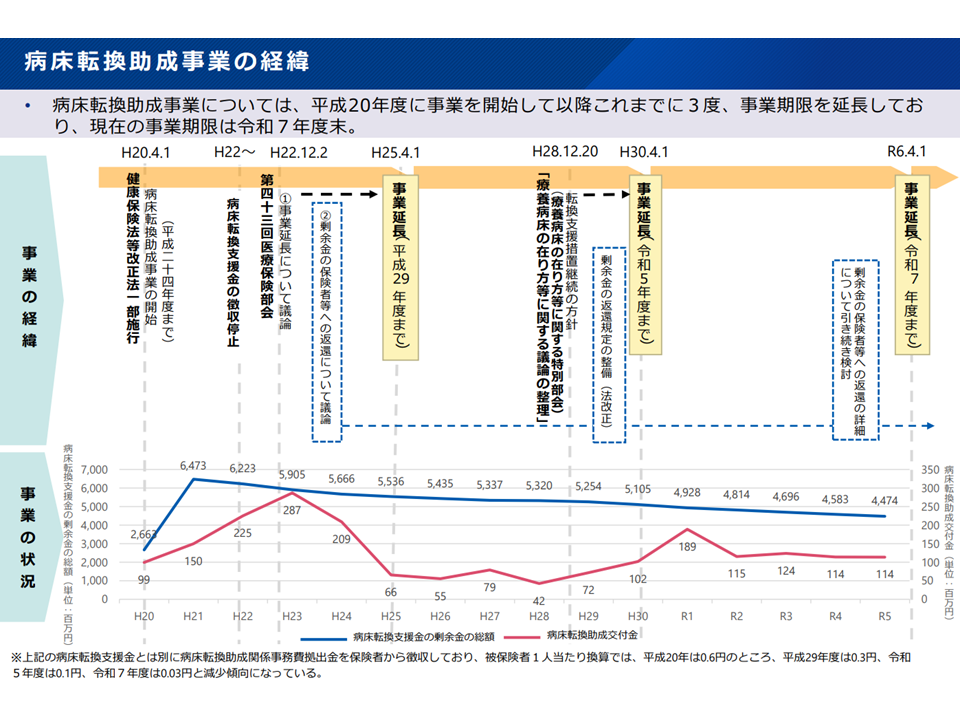

2008年に「医療療養病床から介護保険施設等への転換」を支援する【病床転換助成事業】が始まりました。

高齢化が進展する中で「要介護者等の入所する施設」整備の重要性が増すこと、現行の地域医療構想では「医療療養病床に入院する医療区分1の患者の70%などを、在宅医療や介護施設等で対応する」とされていることなどから、「医療療養病床から介護保険施設等への転換」が進められており、病床転換助成事業はこれを経済的に支える重要な意味を持っています。また当初は「2012年度まで」とされていましたが、延長を繰り返し、現在は「2025年度まで延長する」ことが決まっています。

病床転換助成事業の概要(社保審・医療保険部会1 250619)

病床転換助成事業の経緯(社保審・医療保険部会2 250619)

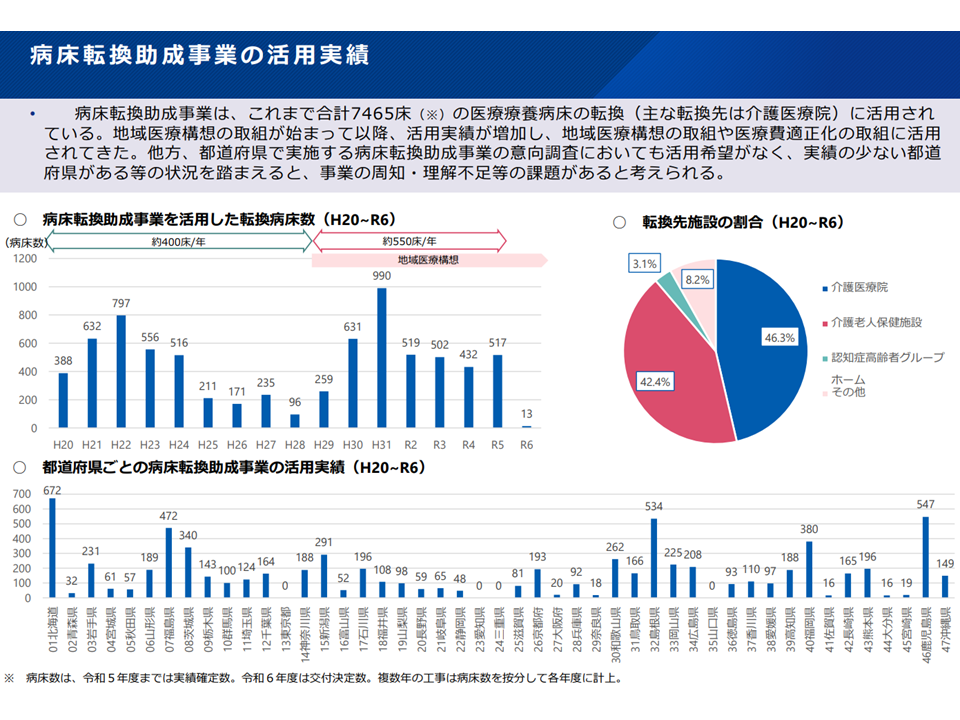

ただし本事業の利活用は限定的で、これまでに医療機関へ補助された額は約20億4000万円ですが、余剰金総額(交付されずにプールされている金額)はその倍を超える約44億7000万円にのぼっています(2023年度末)。

病床転換助成事業の活用実績(社保審・医療保険部会3 250619)

このため医療保険部会では「2026年度以降も延長すべきか、2025年度で事業を終了すべきか」が議論されてきました(関連記事はこちらとこちら)。

今般、これまでの検討内容等を踏まえて厚生労働省保険局医療介護連携政策課の山田章平課長は、次のような提案を行いました。

【事業の存廃について】

▽病床転換助成事業は2026年度以降も継続する

▽新地域医療構想が2027年度から、第9次医療計画が2030年度年度からスタートすることを踏まえ、新規の申請期限を2030年3月末までとする(複数年度にかけて病床転換を行う場合は、「最長、2033年3月末までの事業」を助成する)

▽上記期限における事業終了も視野に入れつつ、それまでに十分に活用されるよう「より一

層の周知」を行う

【対象病床の拡大】

▽来年度(2026年度)から「一般病床すべて」を病床転換助成事業の対象に追加する

【補助単価の引き上げ】

▽来年度(2026年度)から、介護療養型医療施設等転換整備事業の単価額を参考に、補助単価を2倍超に引き上げる

・改修:現在「1床当たり50万円」→来年度(2026年度)以降「同120万円」(2.4倍)

・創設:現在「1床当たり100万円」→来年度(2026年度)以降「同240万円」(2.4倍)

・改築:現在「1床当たり120万円」→来年度(2026年度)以降「同300万円」(2.5倍)

このうち「事業継続」の背景・根拠について山田医療介護連携政策課長は、▼新地域医療構想について「本年度(2025年度)に国でガイドラインを作成し、来年度(2026年度)に各都道府県で策定し、2027年度から取り組みが始まる」ことを踏まえて、「現行地域医療構想の取り組み」が2026年度も継続する▼新地域医療構想では「地域の慢性期医療・在宅医療の需要に対して、療養病床だけでなく、在宅医療や介護施設・高齢者向け住まい等とあわせて対応していく」とされている▼新地域医療構想の行く末や85歳以上人口増などを踏まえると「介護施設への転換ニーズ」がまだ見込まれる▼事業者(病院)の「転換に向けた各種作業や準備期間」を踏まえ、相当程度(2年以上)の期間が必要となる▼地域医療介護総合確保基金等では「介護医療院に転換する病床が補助金額の算定に当たり対象から除外されて」いる—ことなどを挙げています。

また【補助対象ベッド】について、現在は▼療養病床を基本とする▼療養病床と同一病院・クリニック内にあり「療養病床とともに転換を図ることが合理的」と考えられる一般病床を含む—とされています。

しかし、医療界からは「一般病床全般が介護保険施設等へ転換する」場合にも補助を行ってほしいとの要望があります。

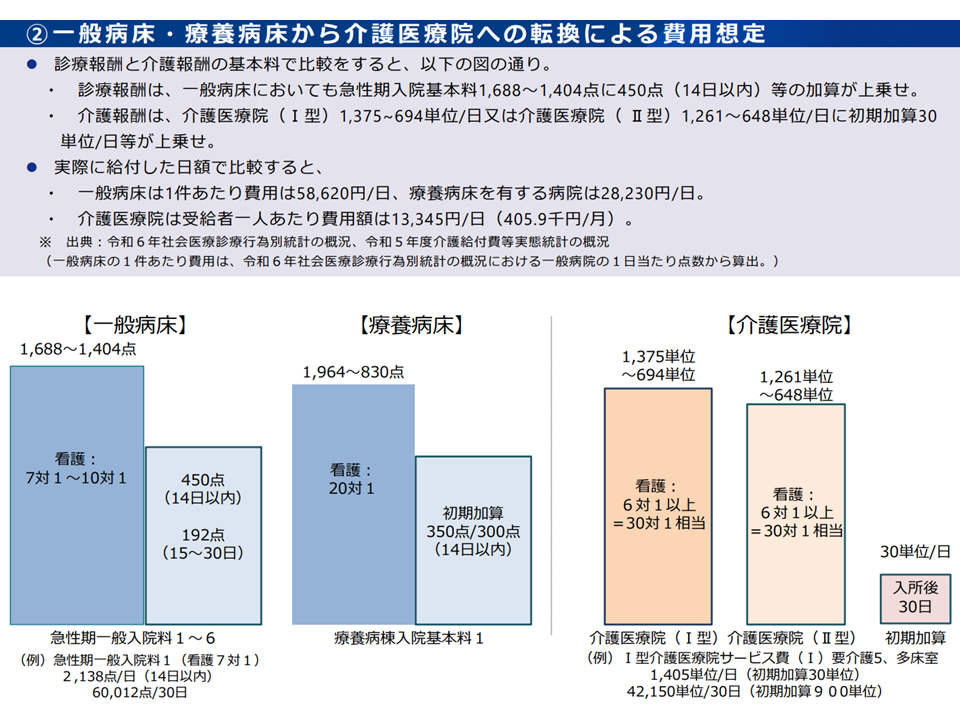

また、病床転換助成事業は「医療費適正化に資する事業」であることを考慮すれば、「1床・1日当たり平均5万8620円の医療費がかかる一般病床」から「同1万3345円の介護費ですむ介護医療院」等への転換を認めることが理に適うと考えられます。このため、来年度(2026年度)以降、本事業の補助対象は▼療養病床▼一般病床—のすべてに拡大してはどうかと山田医療介護連携政策課長は提案しているのです。

一般病床・療養病床・介護医療院の費用想定(社保審・医療保険部会1 251002)

他方、補助単価については、▼2008年度の事業開始から据え置かれており、補助単価引き上げの要望が強い▼廃止された「介護療養→介護医療院への転換補助」では、最終的には改修122万円、創設244万円、改築302万円が補助されていた▼介護医療院等の施設基準に合わせた改築等が必要となる▼一般病床は療養病床と比べて「療養室や廊下等の面積が狭く、機能訓練室等も不要」であり、一般病床から介護医療院等への転換時には療養病床よりも工事規模が大きくなる可能性が高い—点を踏まえるべきことを山田医療介護連携政策課長は指摘しています。

こうした提案に対し、医療提供者代表として参画する城守国斗委員(日本医師会常任理事)は事業の存続、補助の対象・内容の拡充方針を歓迎するとともに、▼医療機関サイドの認知度が低く、より一層の周知が必要である▼手続きの簡素化を図る必要がある▼申請から補助金交付までをより迅速に行う必要がある—ことを要望。あわせて「進捗状況のチェック」を定期に行うことも求めています。

一方、医療保険の運営者・費用負担者の代表として参画する佐野雅宏委員(健康保険組合連合会会長代理)は「事業の延長等に反対」まではしないものの、「内容(補助対象、補助額)を見直し、新規申請を期限付きで延長することは『今回が最後の延長である』と理解する。事業の余剰金を使い終わっても、使い切らなかったとしても「再延長はせず、事業を終了する」ことを明確にすべき」と進言。また同サイドの委員からも「事業の活用状況などを定期的に報告すべき」との要望が出ています。

さらに学識者代表の伊奈川秀和委員(国際医療福祉大学医療福祉学部教授)からは「物価や賃金等の実勢に合わした単価施亭が必要である。経営層に『転換の必要性があり、これにタイミングを合わせて転換を支援するメニューを延長する』ことを働きかける・周知することが重要である。新地域医療構想などの中にも本事業を何らかの形で位置付けてはどうか」との意見が出ています。

このように事業の継続(期限付きの延長)、補助内容(対象、額)の拡充案に反対意見は出ておらず、田辺国昭部会長(東京大学大学院法学政治学研究科教授)は「医療保険部会として概ね了承する」ことを明確にしています。

上記の意見も踏まえながら、厚生労働省で▼健康保険法施行令(政令)の改正▼2026年度予算の確保(費用負担割合は国:都道府県:保険者=10:5:12)▼実際の運用—を行っていきます。

なお、本事業の利活用が低調な背景の1つとして「医療療養から介護医療院等への転換は、医療保険財政にとっては『負担軽減』になるが、介護保険財政にとっては『負担増』となるため、介護保険者(市町村)が転換を厭う」ことが挙げられます。

この点について厚労省は「介護保険は3年を1期として介護サービス整備・介護保険料の設定を行っている(介護保険事業(支援)計画)。この事業期間の最中に『医療療養等から介護医療院等への転換』が生じれば、予想していない『介護サービス量の拡大→介護保険料の引き上げ』という事態が生じてしまう(これが、転換を厭うことにつながる)。このため、今般の提案では『延長期間を従前より長く』とっており(2025年度から29年度への4年間の延長)、介護保険者が『医療療養等から介護医療院等への転換』を介護保険事業計画の中に織り込むことが可能となる。転換を考慮している事業者(病院)は、『見込んでない、予想していない介護サービス量の拡大→介護保険料の引き上げ』とならないように早めに市町村に相談してほしい」旨の考えを示しています。

介護保険事業(支援)計画は、「第10期:2026-28年度」「第11期:2029-31年度」という形で設定されます(関連記事はこちらとこちら)。病院経営が厳しさを増す中では「補助を受けて、一般・療養病床→介護医療院等の転換」を考える病院も少なくないでしょう。こうした病院等では、上記の計画期間も念頭に置きながら、早めに「市町村への相談」「補助の申請」などを行うことが重要です。例えば、「2026-28年度中の転換を考える場合には、第10期計画スタート前の今年度(25年度)中に相談・申請」を、「2029年度以降の転換を考える場合には、第11期計画スタート前の2028年度までに相談・申請」を行うことなどが考えられるでしょう。

また、10月2日の医療保険部会では、次のような点も議論等されています。

▽次期医療保険制度改革に向けて、(1)世代内、世代間の公平をより確保し全世代型社会保障の構築を一層進める(2)高度な医療を取り入れつつセーフティネット機能を確保し命を守る仕組みを持続可能とする(3)現役世代からの予防・健康づくりや出産等の次世代支援を進める(4)患者にとって必要な医療を提供しつつ、より効率的な給付とする—という4つの視点をもって、近く、具体的な論点(改革項目)の議論に入ることを確認

▽医療保険者(健康保険組合、協会けんぽなど)が40歳以上の加入者に関する「特定健康診査に相当する健康診査(人間ドック等)の結果の提出」を受けたときは、当該者について「特定健康診査(いわゆるメタボ健診)を実施する」義務が免除されるが、現在の「高齢者の医療の確保に関する法律」(高齢者医療確保法)で「書面で結果を提出する」よう規定されている。この点、事業主健診と同様に「電子情報での提出」を原則とする(法改正を行う必要がある)旨を了承

▽医療保険者を通じて個人が主体的に健康づくりを進めるための様々な方策(国内外の個人インセンティブの事例、エビデンス)を収集し、個人インセンティブ設計の在り方や評価手法について保険者や事業者等の意見を聴きながら、好事例の横展開や個人インセンティブのガイドライン改正を進めていくことを確認

【関連記事】

「医療療養病床→介護保険施設等」転換の補助事業を2025年度末で終了すべきか、2026年度以降も継続すべきか—社保審・医療保険部会

「医療療養病床→介護保険施設等」転換を2025年度末まで財政支援、マイナ保険証利用率高い医療機関へ補助—社保審・医療保険部会