第4期のがん対策推進基本計画の中間評価、コア(重点)指標)を選定して状況変化を把握するとともに「価値判断」を実施―がん対策推進協議会

2025.7.29.(火)

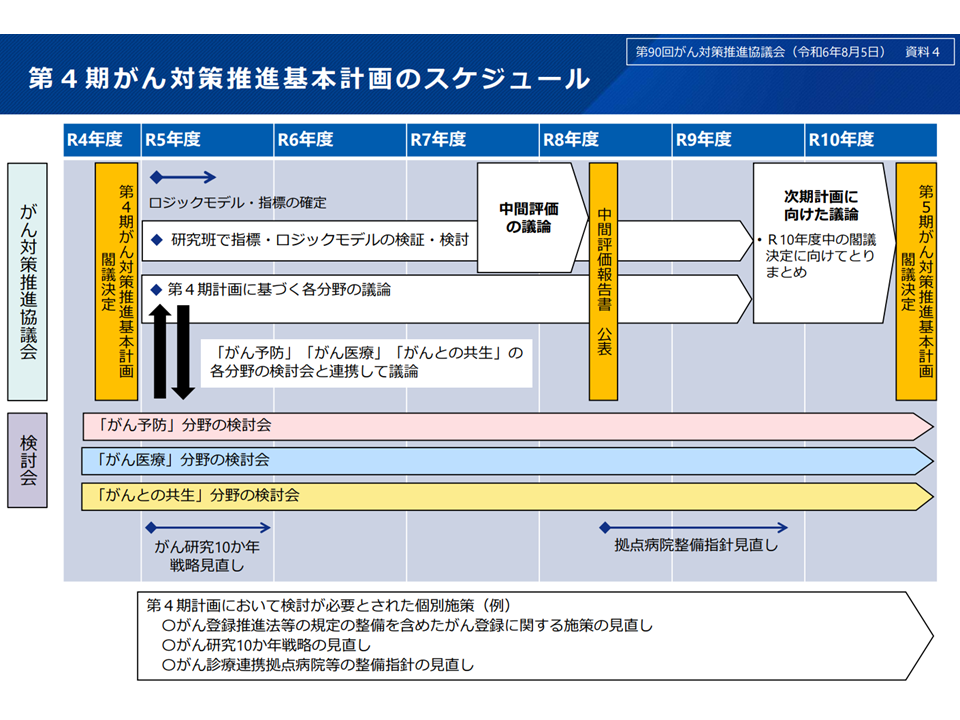

現在、第4期のがん対策推進基本計画(2023-28年度が対象期間)に沿ったがん対策が稼働している。今後、2029-34年度を対象とする次期計画(第5期計画)につなげるために、効果・課題などを把握し、中間評価を2026年度に行う—。

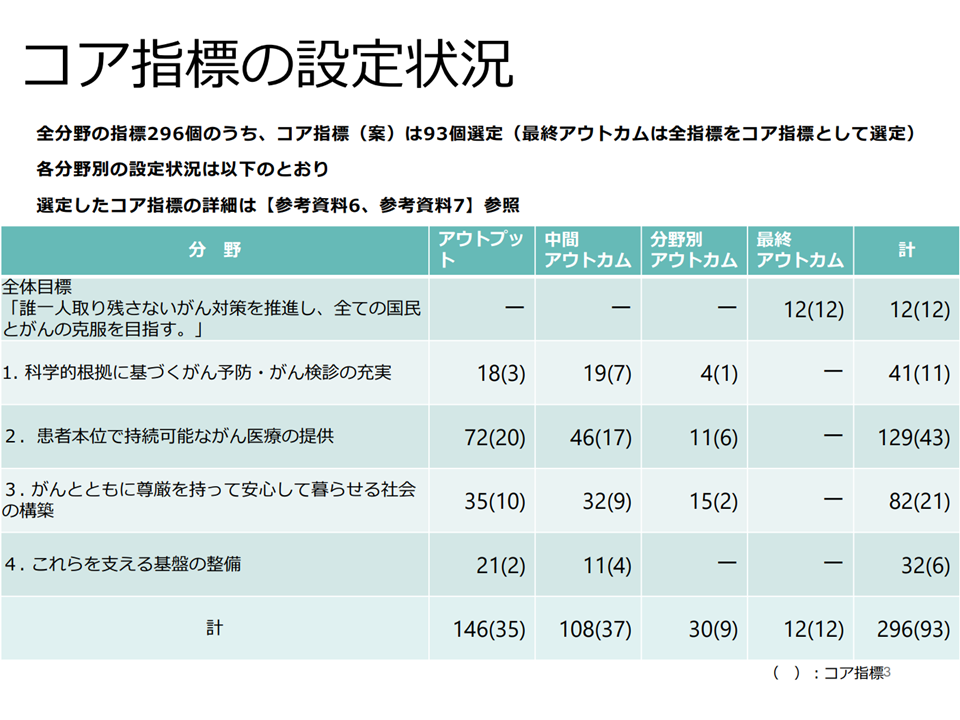

その際、全体像をわかりやすくするために、中間評価においては、詳しく分析する「コア指標」と、「その他指標」を設け、メリハリのついた分析・評価を行う方針が固められている—。

国立がん研究センターで「93のコア指標」案を設定しているが、「がんゲノム医療や経済的事情など、コア指標を増やすべき」との意見と、「全体像をより把握しやすくするために、コア・オブ・コア指標など、さらに絞った重点評価を行うべき」との意見があり、今後、さらに議論を深めていく—。

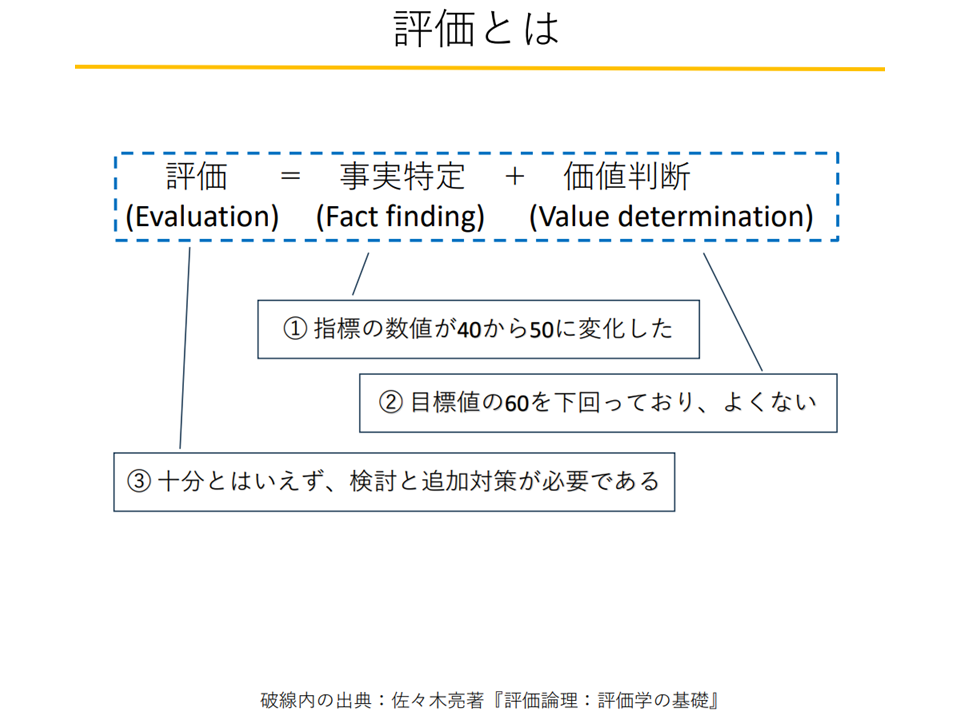

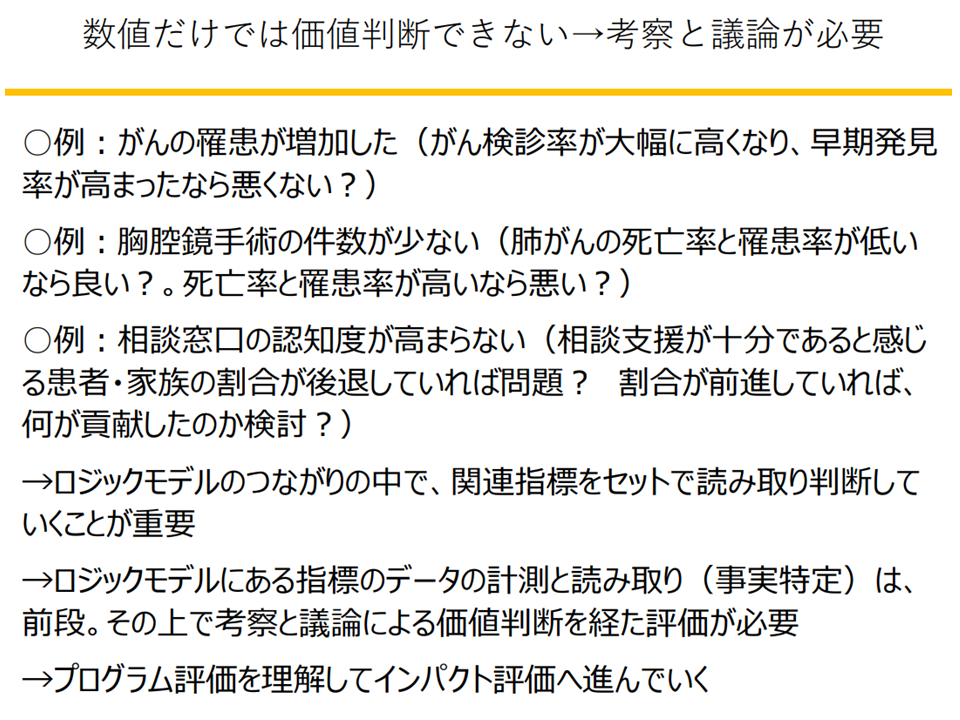

また、第4期がん対策推進基本計画では「ロジックモデル」という考え方を全面導入しており、そこでは「●●の数値がどれだけ改善(悪化)したのか」という事実をもとに、「その改善(悪化)をどう価値判断するか」が重要となる—。

7月28日に開催されたがん対策推進協議会で、こういった議論が行われました(関連記事はこちらとこちら)。

7月28日に開催された「第91回 がん対策推進協議会」

第4期がん対策推進基本計画、「重要指標」(コア指標)を定めて、そこを重点的に検証

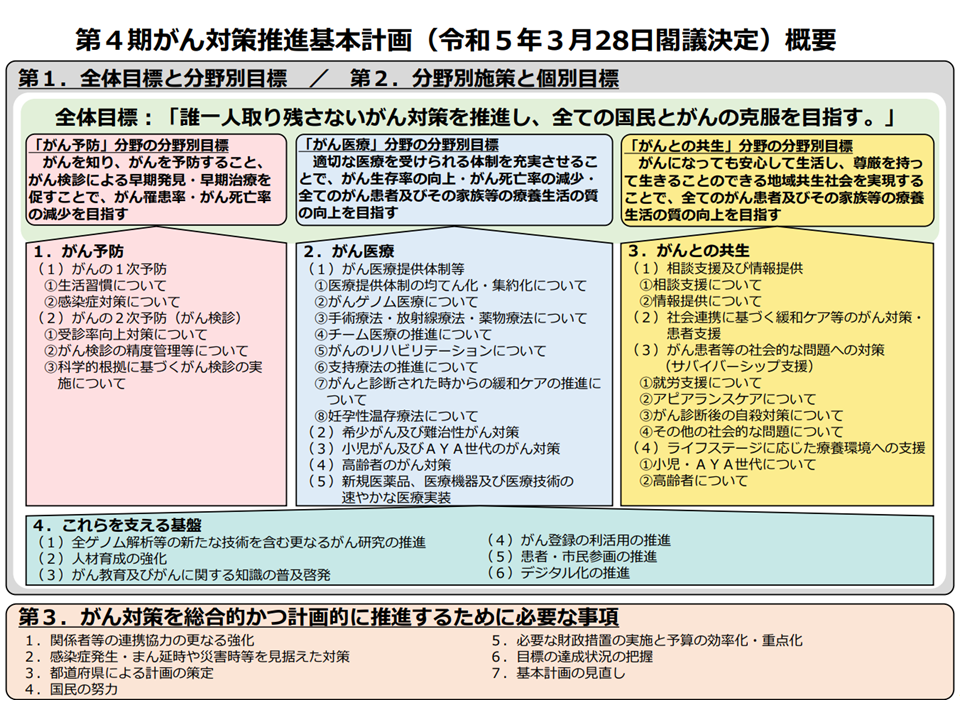

我が国のがん対策は、「がん対策推進基本計画」に則って実施されます。現在、2023-28年度を対象とする第4期計画(2023年3月に閣議決定)が稼働しています。

第4期がん対策推進基本計画の概要(がん対策推進協議会(1)1 240805)

この第4期計画を進める中で「得られた効果・成果」「浮上した課題」などを踏まえて、次の第5期計画(2029-34年度対象)につなげることになります。ただし、第4期の計画終了を待ってから効果等を測定し、評価を行うのでは、第4期計画と第5期計画との間に間隙が生じてしまいます。

そこで、第4期計画では中間年となる2026年度に「中間評価」を行い、その結果を踏まえて第5期計画を策定する方針が固められています(医療計画とも歩調を合わせる)。

中間評価では、▼どういった項目を評価するのかを定める(評価指標の設定)▼各評価指標が、「起点(ベースライン)」から「評価時点」にかけて、どのように変化しているのかを見る—という形で行われます。

ところで、第4期計画およびその中間評価では次のような考え方が導入されました(関連記事はこちら)。

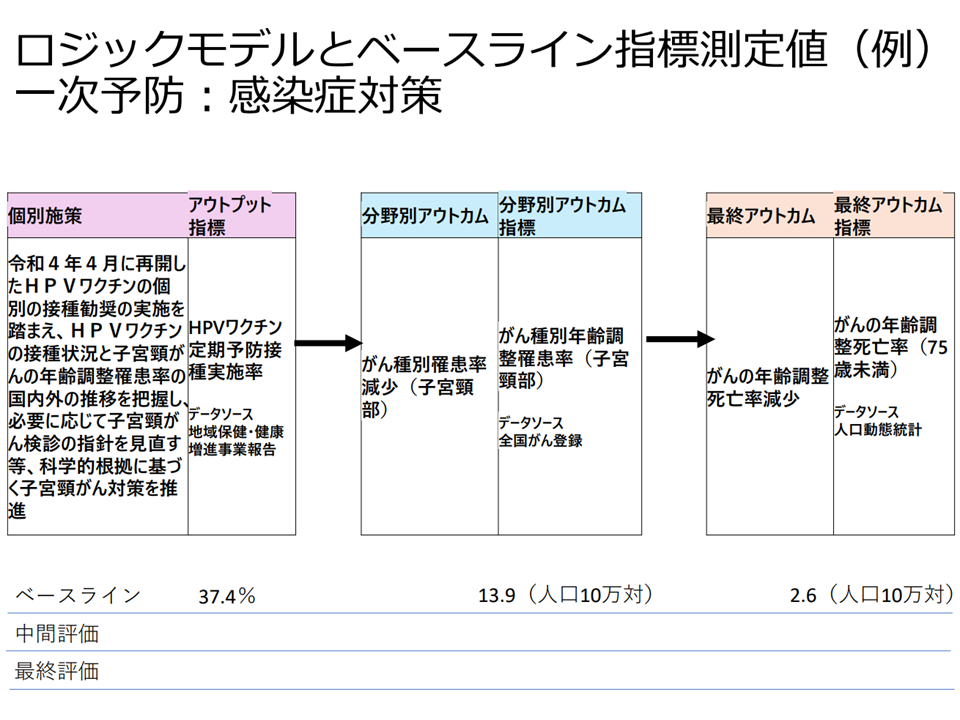

(1)計画全体において「ロジックモデル」という考え方を組み込んだ

▽例えば、「がん予防」のうち「科学的根拠に基づく子宮頸がん対策」に関しては、▼HPVワクチン定期予防接種実施率がどう変化したか(アウトプット指標)→▼子宮頸部がんの罹患率がどう変化したか(分野別アウトカム)→▼がんの年齢調整死亡率がどう変化したか(最終アウトカム)—を各種統計データ(地域保健・健康増進事業報告、全国がん登録、人口動態統計)から把握し、効果を評価する

感染症対策のロジックモデル(がん対策推進協議会(1)4 240805)

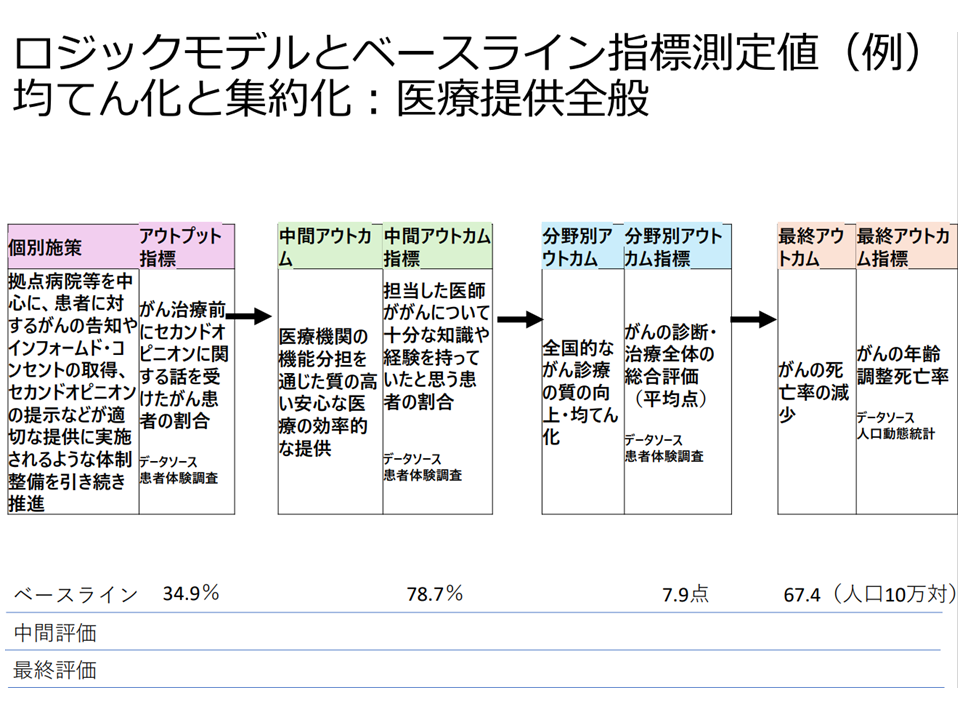

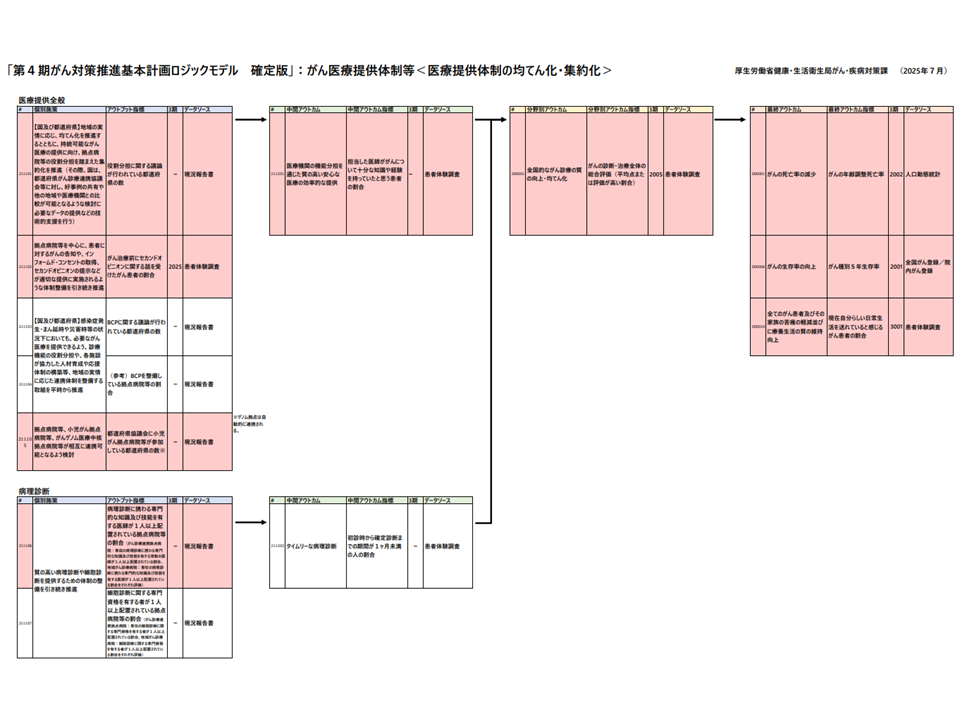

▽例えば、「がん医療」のうち「医療提供体制全般」に関しては、▼治療前にセカンドオピニオンを受けたがん患者の割合がどう変化したか(アウトプット指標)→▼担当医が「がんについて十分な知識や経験を持っていた」と思う患者の割合がどう変化したか(中間アウトカム指標)→▼患者による「がんの診断・治療全体の総合評価」(平均点)がどう変化したか(分野別アウトカム)→▼がんの年齢調整死亡率がどう変化したか(最終アウトカム)—を患者体験調査や人口動態統計から把握し、効果を評価する

医療提供体制全般のロジックモデル(がん対策推進協議会(1)5 240805)

(2)「ロジックモデル」を全面導入し、取りこぼしなく「がん対策の効果評価」(中間評価)を行うため、評価項目は極めて膨大となり(296項目)、全体像が見えにくくなることから、重要指標(コア指標)を設定し、メリハリのついた評価を行う(コア指標を重点的に評価し、その他指標を含めて全体評価を行う)

7月28日の会合では、この考え方に沿って井上真奈美参考人(国立がん研究センターがん対策研究所副所長)から「コア指標案」が報告されました。▼指標の評価として質が高い(悉皆性(しっかい性:対象となるものすべてを漏れなく含めること)、科学的信頼性があること)▼最終アウトカムへの影響が大きい▼都道府県等の比較が可能となる—との考えに基づき、全296項目の評価指標のうち「93項目」がコア指標案に選定されています。

●評価指標296項目と、93項目のコア指標案はこちらとこちら

コア指標案(がん対策推進協議会1 250728)

例えば、「がん医療提供体制等」のうち「医療提供体制の均てん化・集約化」については次のような考えで「均てん化・集約化がどれほど進み、結果、がん医療の質が上がっているのかどうか」を評価していきます。

【アウトプット指標】

・がん診療連携拠点病院の現況報告書から「拠点病院等の役割分担に関する議論が行われている都道府県の数」を把握する

・がん診療連携拠点病院の現況報告書から「都道府県協議会に小児がん拠点病院等が参加している都道府県の数」を把握する

・患者体験調査結果をもとに「がん治療前にセカンドオピニオンに関する話を受けたがん患者の割合」を把握する

・がん診療連携拠点病院の現況報告書から「病理診断に携わる専門的な知識・技能を有する医師が1人以上配置されている拠点病院等の割合」を把握する

↓

【中間アウトカム指標】

・患者体験調査結果をもとに「担当した医師が、がんについて十分な知識や経験 を持っていたと思う患者の割合」を把握する

↓

【分野別アウトカム指標】

・患者体験調査結果をもとに「がんの診断・治療全体の総合評価(平均点また は評価が高い割合)」を把握する

↓

【最終アウトカム指標】

・人口動態統計をもとに「がんの年齢調整死亡率」が低下しているかどうかを評価する

・全国がん登録/院内がん登録をもとに「がん種別5年生存率」が向上しているかどうかを評価する

・患者体験調査結果をもとに「現在自分らしい日常生活を送れていると感じるがん患者の割合」が高まっているかどうかを評価する

コア指標例1(医療提供体制の均てん化・集約化2)(がん対策推進協議会3 250728)

コア指標例1(医療提供体制の均てん化・集約化1)(がん対策推進協議会2 250728)

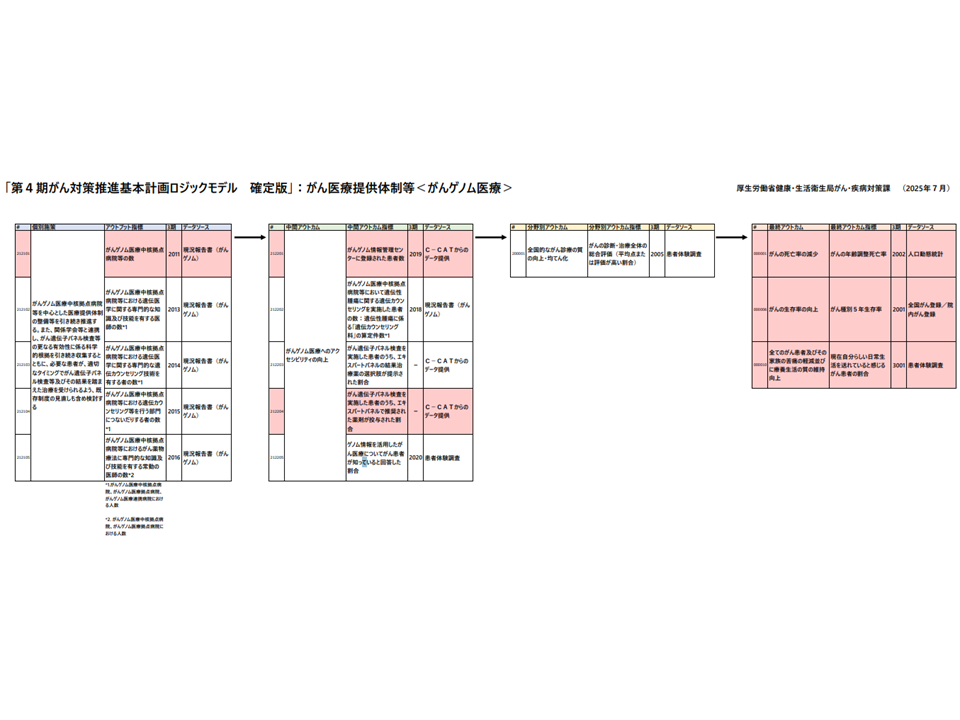

また、「がん医療提供体制等」のうち「がんゲノム医療」については次のような考えで「ゲノム医療がどれほど進み、がん患者が自身に最適な治療を受けられているのかどうか」を評価していきます。

【アウトプット指標】

・がん診療連携拠点病院の現況報告書から「がんゲノム医療中核拠点病院等の数」を把握する

↓

【中間アウトカム指標】

・C-CAT(がん患者の臨床情報、遺伝子情報に関するデータベース)から「がんゲノム情報管理センターに登録された患者数」を把握する

・C-CAT(がん患者の臨床情報、遺伝子情報に関するデータベース)から「がん遺伝子パネル検査を実施した患者のうち、エキスパートパネル(がんゲノム医療中核拠点病院などに設置され、C-CAT報告をもとにして個々の患者に最適な抗がん剤を選択する専門家会議)で推奨された薬剤が投与された割合」を把握する

↓

【最終アウトカム指標】

・人口動態統計をもとに「がんの年齢調整死亡率」が低下しているかどうかを評価する

・全国がん登録/院内がん登録をもとに「がん種別5年生存率」が向上しているかどうかを評価する

・患者体験調査結果をもとに「現在自分らしい日常生活を送れていると感じるがん患者の割合」が高まっているかどうかを評価する

コア指標例2(がんゲノム医療)(がん対策推進協議会4 250728)

こうしたコア指標案に対しては、▼サバイバーシップについては「就労支援」に偏りすぎているのではないか。「経済的な困難性」なども勘案すべき(河田純一委員:東京大学医科学研究所公共政策研究分野特任研究員/慢性骨髄性白血病患者・家族の会「いずみの会」副代表)▼がんゲノム医療について「ゲノム情報を活用したがん医療について、がん患者 が知っていると回答した割合」を盛り込むべき。知らなければ相談すらできない(佐藤好美委員:産経新聞社論説委員)▼地方では、小児がんの専門医療機関も少なく、院内がん登録がなされていない小児がん患者も少なくない。そうした点も勘案すべき(米田光宏委員:国立成育医療研究センター外科・腫瘍外科診療部長/国立がん研究センター中央病院小児腫瘍外科科長/日本小児血液・がん学会理事長)▼ライフステージに応じた療養環境への支援に関して、「治療開始前に、就労継続について説明を受けたがん患者の割合」はコア指標案に入っているが、「小児がん拠点病院等のがん相談支援センターにおける、小児・AYA世代のがん患者に対する就労に関する相談件数」もコア指標に盛り込むべき。小児・AYAがん患者は、成人になって就労時に苦労することも多く、両者をセットで検討・検証することが重要である(山崎宴子委員:小児脳腫瘍の会理事/ゴールドリボン・ネットワーク)▼コア指標だけで評価しきれない部分(死亡率低下とは直結しないQOL上昇など)もあると思う、全体を丁寧に評価すべき(黒瀨巌委員:日本医師会常任理事)—などの「追加を求める」声が数多く出されました。

いずれも頷ける部分の多い意見です。ただし、吉野孝之委員(日本癌治療学会理事長/国立がん研究センター東病院副院長(経営担当)、国際臨床腫瘍科長、医薬品開発推進部門長、消化管内科医長)は「逆に、コア指標を絞る、あるいはコア・オブ・コア指標を設けるなどとして、そこを重点的に検証すべきではないか」と指摘します。評価指標が多くなれば「全体をもれなく評価する」ことができるものの、かえって「特徴などが見えにくくなり、評価結果が分かりにくくなってしまう」(がん医療が進んでいるのか停滞しているのか、国民が理解しにくくなってしまう)という弊害もあります。こちらも大きく頷ける意見です。

このため土岐祐一郎会長(大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学・教授)と厚生労働省、さらに井上参考人をはじめとする研究者で、これらの意見を踏まえて「さらにコア指標案の検討を進める」(絞り込むのか、コア・オブ・コア指標を新たに設けるのか、項目を増やすのか)ことになりました。

なお、コア指標のデータソースについて「例えば患者体験調査では、がん診療連携拠点病院でがん治療を受けた患者が主な対象者だが、がん患者の半数程度はがん診療連携拠点病院『以外』で治療を受けており、データに偏りがあるのではないか」(大井賢一委員:がんサポートコミュニティー/がん対策総合機構事務局長、河田委員)などの指摘も出ています(患者体験調査や遺族調査にも類似の指摘あり)。

ある項目について評価を行う場合、「どのようなデータを把握すれば、十分な評価ができるのか」、「既存のデータソースはあるのか、新たにデータを収集することは可能か」、「データを収集した場合、そこに偏りがなく、十分な代表性があるのか」などを見ていく必要があります。その際、「どういったデータを収集すればよいのか、十分な合意が得られない」「データソースが存在しない(まだ調査されていない)」「新しいデータの収集が難しい」等の問題に直面することが数多くあります。

このため、これまでのがん対策推進協議会やがん研究の専門家が「既に十分なデータがあり、指標として妥当なもの」を選別して、評価項目(全296項目)上記の「コア指標案」が作成されたという経緯があります(現在の296の評価は、一定の合理性をもって決定されている)。つまり、現時点での、実現可能性やデータ整備状況などを総合勘案した「ベストな選択肢」と考えられます。

こうした経緯を踏まえて厚労省健康・生活衛生局がん・疾病対策課の鶴田真也課長は▼いったん設定したコア指標に基づいて評価を行ってみる→評価を継続し、施策の効果が十分か否かを判断していく▼コア指標やデータソースに問題があれば、基本的には第5期計画に向けて、新たな指標やデータソースを模索するなどの改善を行う—との考えを示しています。

がん対策の評価、数値改善等の事実だけでなく、「その事実をどう価値判断するか」が重要

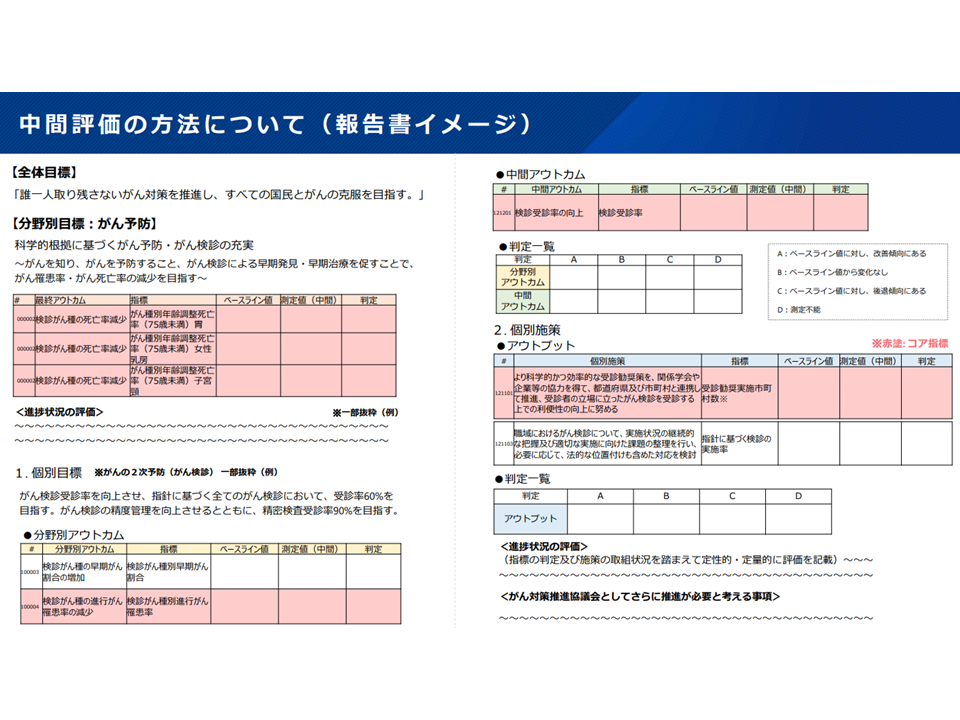

今後、「コア指標」を中心に、その他の指標も含めて、第4期がん対策推進基本計画の成果・効果を検証し、中間評価を行います。

中間評価のイメージは、コア指標・その他指標を含めて、各指標(全296項目)および全体などについて「A」(ベースライン値に対し、改善傾向にある)、「B」(ベースライン値から変化なし)、「C」(ベースライン値に対し、後退傾向にある)、「D」(測定不能)の4段階で評点を付けます

中間報告イメージ、A-Dの判定で事実特定を行い、特記事項の中で価値判断を行うイメージ(がん対策推進協議会5 250728)

ただし、「A」とされた部分は良くなっている、「C」とされた部分は後退している、と考えるのは早計に過ぎます。

ロジックモデル研究の第1人者である埴岡健一参考人(国際医療福祉大学大学院教授)は「評価とは『事実特定』と『価値判断』の組み合わせである。中間評価におけるA・B・C・Dの判定は前者の『事実特定』である(ベースライン(起点)から中間評価時点にかけて状況がどう変化しているのかの事実を見る)。その後の価値判断を重点的に議論することが重要であろう。例えば、事実特定では『C』であるが、『それほど悪い状況ではない』との価値判断されるケースもあるかもしれない」とコメントしています。

この点について厚労省は、事実特定を「A-C判定」で行い、価値判断を「進捗状況の評価」や「がん対策推進協議会としてさらに推進が必要と考える事項」の中で行う考えを示しています。

ロジックモデルについて1(評価とは)(がん対策推進協議会6 250728)

ロジックモデルについて2(価値判断では考察と議論が必要)(がん対策推進協議会7 250728)

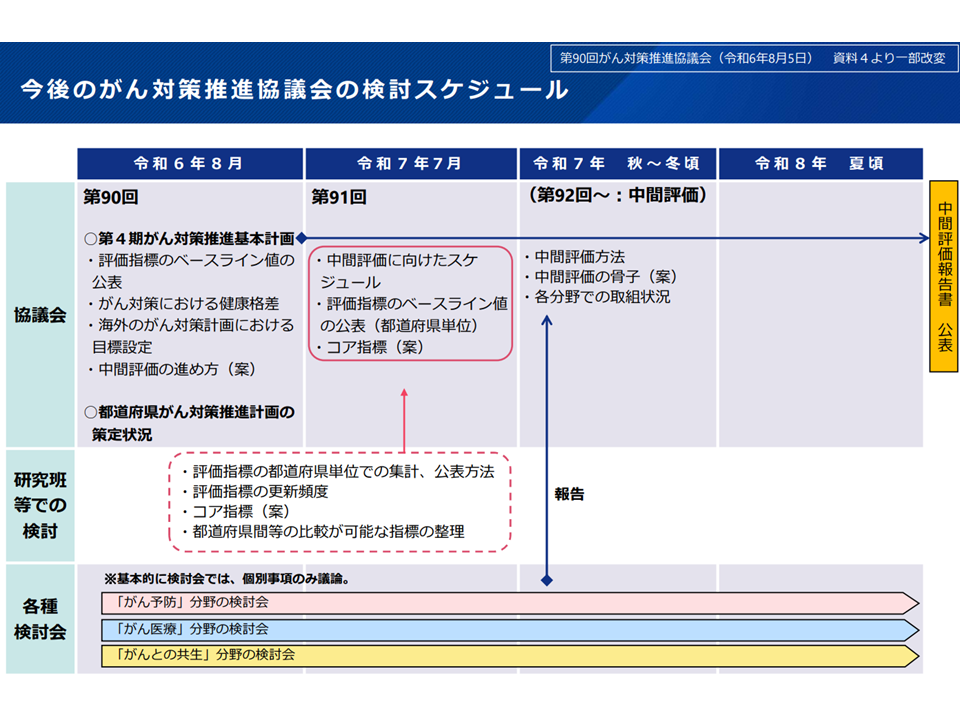

今後、上述のように委員意見を踏まえて「コア指標」を固めるとともに、各指標について「ベースライン値」と「中間評価に向けた測定値」が公表されます(併せて、都道府県別の状況公表、希少がんの指標なども設定も行われる)。

この「ベースライン値」と「中間評価に向けた測定値」との差をもとに「A-Cの事実特定」が行われ、がん対策推進協議会で、本丸とも言える「価値判断」に向けた議論を分野別(がん予防、がん医療、がんとの共生、基盤整備)に行っていきます。

中間評価結果は来夏(2026年夏)に固められ、その後、次期計画(第5期がん対策推進基本計画)策定論議に入り、2028年度末に「第5期がん対策推進基本計画」が閣議決定される見込みです。

がん対策推進協議会の検討スケジュール(がん対策推進協議会8 250728)

中間評価スケジュール(がん対策推進協議会9 250728)

【関連記事】

患者と医師の間で「最期の療養場所」の話し合いがあった割合、がんで52.9%、脳血管疾患で22.9%にとどまる—国がん

がん医療への患者満足度は比較的高いが「がん相談支援センター」等の認知度低い、希少がん・若年がん患者支援の充実が必要—国がん

国の「がん対策推進基本計画」受け、都道府県で「がん対策推進計画」の作成が進むが、記載内容等に若干のバラつき―がん対策推進協議会(2)

第4期がん対策推進基本計画の中間評価を2026年度に実施、メリハリをつけ、全体像を把握する―がん対策推進協議会(1)

がん対策の成果・効果を適正に評価するためのロジックモデル、指標確定、がん施策に患者・住民の声も活かすべき—がん対策推進協議会

第4期がん対策の成果・効果を適正に評価するためのロジックモデルを7月目標に完成させ、2026年度に中間評価を—がん対策推進協議会

第4期がん対策推進基本計画案を閣議決定!がん医療の均てん化とともに、希少がんなどでは集約化により「優れたがん医療提供体制」を構築!

第4期がん対策推進基本計画案を取りまとめ!全国民でがんを克服し、誰ひとり取り残さぬ社会の実現目指す!—がん対策推進協議会

第4期がん対策推進基本計画の素案示される!がんと診断されたときからの手厚い緩和ケア提供を目指せ!—がん対策推進協議会

がんと診断されたときから手厚い緩和ケアを提供!ネット情報の中には「不正確で有害ながん情報」も少なくない!—がん対策推進協議会

がん診断時からの緩和ケアに向けた緩和ケア研修会の充実、相談支援センター・ピアサポートの充実など進めよ―がんとの共生検討会

「がん検診への新規検査項目」プロセスを明確化、職域がん検診の精度向上などにむけ法整備を検討すべき—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、長期の追跡管理が可能な市町村では2024年4月から「5年の1度のHPV検査単独法」への切り替え可能—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、「2年毎の細胞診単独法」のほか、体制整った市町村では「5年毎のHPV検査単独法」も可能に—がん検診あり方検討会

がん検診が「適切に実施されているか」を担保するための基準(プロセス指標)を科学的視点に立って改訂—がん検診あり方検討会(4)

市町村による子宮頸がん・乳がん検診の受診率向上に向け、SNS活用・学校や民間事業者との連携等進めよ—がん検診あり方検討会(3)

職域で行われるがん検診、「子宮頸がん・乳がんがオプション」設定で受診のハードルに!早急な改善を!—がん検診あり方検討会(2)

コロナ禍でも「がん検診」実施状況は回復してきているが、「がん登録」「がん手術」等で実施状況の回復に遅れ―がん検診あり方検討会(1)

コロナ禍のがん検診は「住民検診」で落ち込み大、精検含め受診状況の迅速な把握を―がん検診あり方検討会(1)

コロナ感染症で「がん検診の受診控え」→「大腸がん・胃がん手術症例の減少」が顕著―がん対策推進協議会(1)