「職域がん検診情報を住民が市町村に報告する」仕組み創設、子宮頸がんのHPV検査単独法導入状況を横浜市が報告—がん検診あり方検討会

2025.6.26.(木)

がんの早期発見に重要な「がん検診」について、受診率をより正確かつ精緻に、また個人単位で把握できるよう、「職域で実施されているがん検診」の情報を、住民が市町村に報告する仕組みを新たに設ける—。

6月23日に開催された「がん検診のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした方針が固められました。

また、同日の検討会には「子宮頸がん検診HPV検査単独法」の導入状況と、数少ない導入自治体である横浜市からの「導入事例」についての報告も行われています。

職域がん検診情報を住民が市町村に報告することで、市町村で検診受診状況を一元把握

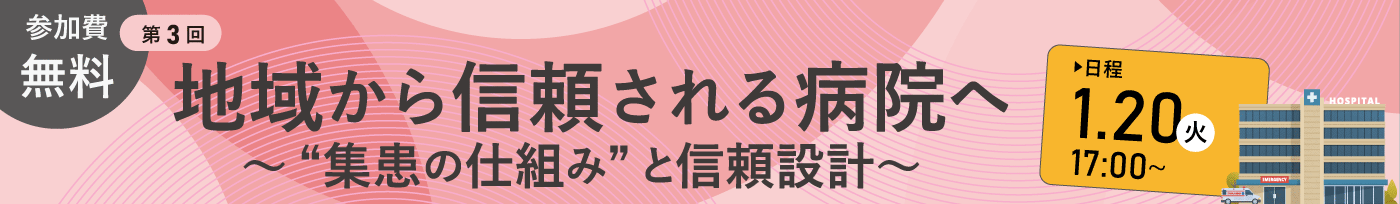

がんは男性では我が国の死因第1位、女性では死因第2位を占めています(女性の死因第1位は老衰、関連記事はこちらとこちら)。このため早期にがんを発見し、早期に治療を行うことが「死亡率の低下、生存率の向上」にとって極めて重要です。早期発見のために極めて重要な「がん検診」については、例えば▼2016年に「胃がん」について胃内視鏡検査による実施を加える▼2023年に「子宮頸がん」についてHPV検査単独法による実施を加える(関連記事はこちら)—などの改善が図られてきています(現在のがん検診に関する指針はこちら)。

がん検診へは新規項目導入などの改善・充実が図られてきている(がん検診在り方検討会1 240704)

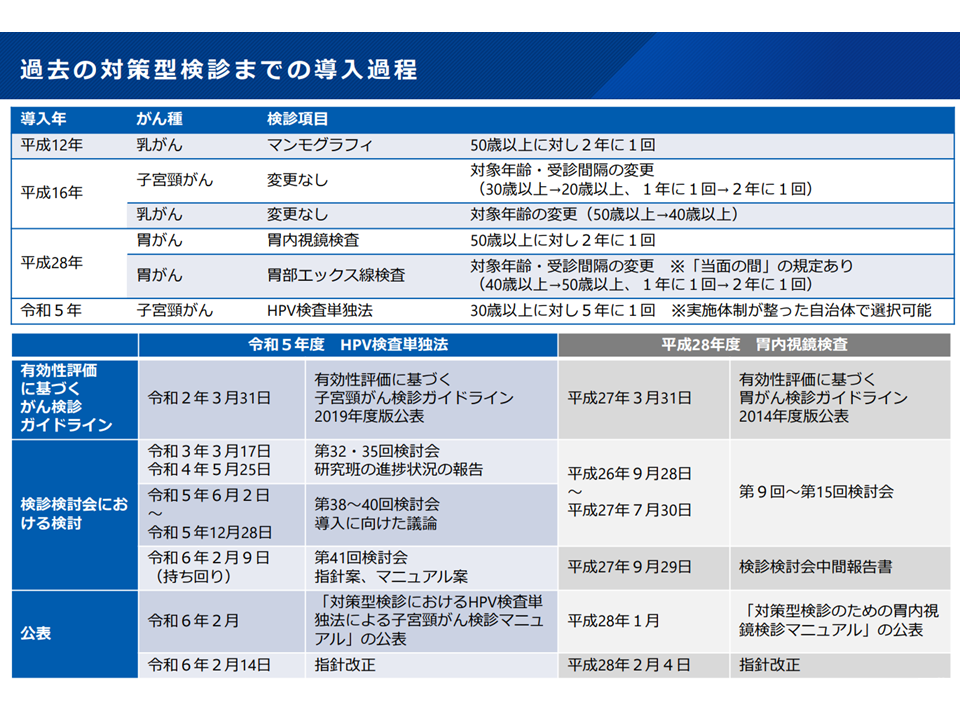

がん検診には、▼市町村の行う「住民検診」▼企業等の実施する「職域検診」▼任意で行われる人間ドック—などがあります。このうち住民検診(市町村実施)は国民の2-4割が受けるにとどまり、残りの6-8割の国民は職域検診等を受診しています。ここで、市町村が「住民が、がん検診を適切に受けているのか?要精検となった場合に、精密検査を適切に受けているのかを十分に把握できていない」という問題があります。

がん検診の受診状況(がん検診検討会3 250423)

例えば1980年代には、我が国は欧米諸国と比べて「大腸がんの死亡率」は低かったのですが、1990年度には諸外国と同水準となり、その後、「男女ともに死亡率は減少しているが、諸外国よりも減少ペースが鈍い」ために、直近では先進諸国の中で「大腸がんによる死亡率が最も高い国」となっています。この背景には、「大腸がん検診が、住民検診、職域検診、人間ドックなどに分かれており、一元的に管理されていない」(結果、精密検査が必要な患者等への対応が遅れ、がんの進行→死亡につながっている可能性がある)と指摘されています(関連記事はこちら)。

こうした事態を放置することは許されず、我が国のがん対策の基礎である「がん対策推進基本計画」(現在は第4期が稼働中)では▼国は、がん検診受診率向上に向けて、がん検診受診率をより正確かつ精緻に、また個人単位で把握できるよう検討する▼国は、実施主体によらず「がん検診を一体的に進める」ことができるよう、職域検診について、実施状況の継続的な把握・適切な実施に向けた課題の整理を行い、必要に応じて法的な位置付けも含め、がん検診全体の制度設計について検討する—としています。

検討会では、この方針を踏まえて、次のように「市町村が職域検診の状況を確認する仕組み」を設ける考えを固めています。

▽受診率向上・適切な精度管理の実施の観点から、職域検診を含めた住民のがん検診の受診状況等を集約化し、市町村が一体的に管理することを目指す

▽具体的な集約方法として、市町村が受診者に対して受診勧奨を行うに当たり「まず受診者本人からがん検診の受診状況等を市町村に報告」する

▽報告に当たっては、自治体検診DXを見据えつつ「電子的な方法の活用」を検討する

さらに6月23日の検討会では、次のようなより具体的な「がん検診情報の一体的な把握」に向けた仕組み案が厚労省から提示されました。

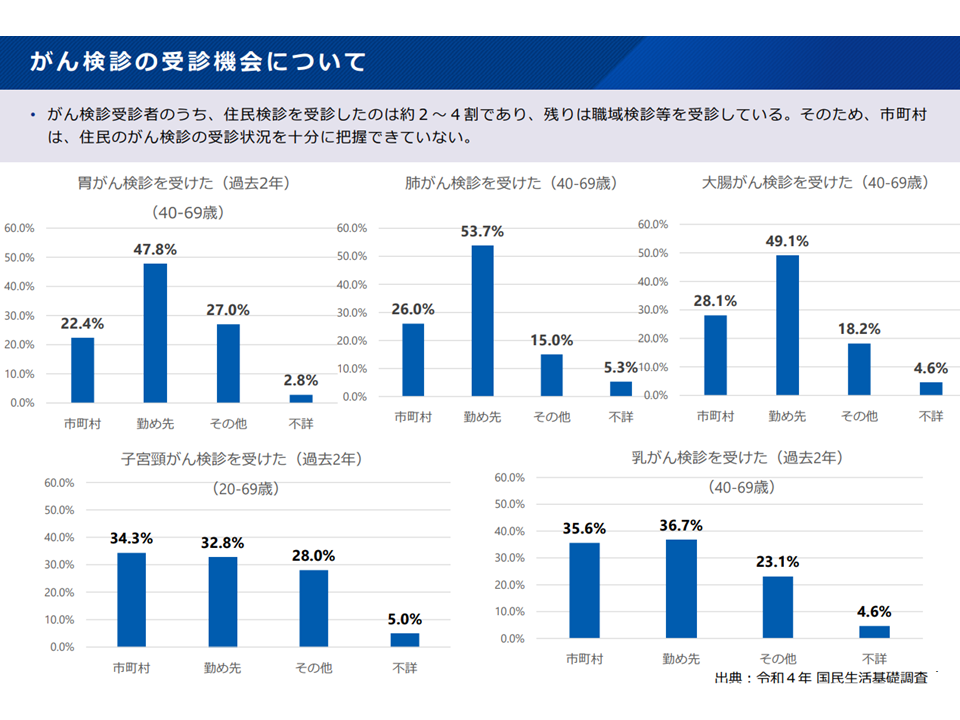

【「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の改正】

▽市町村(特別区含む、以下同)は、「当該市町村の区域内に居住する者の職域等がん検診」の受診状況を把握し、職域等がん検診情報も踏まえた適切な受診勧奨および精密検査勧奨に努める

▽把握する職域等がん検診情報の把握に当たっては、「電子的な方法を用いる」など、市町村の実態に応じて効率的な実施に努める

指針改正案(がん検診あり方検討会1 250623)

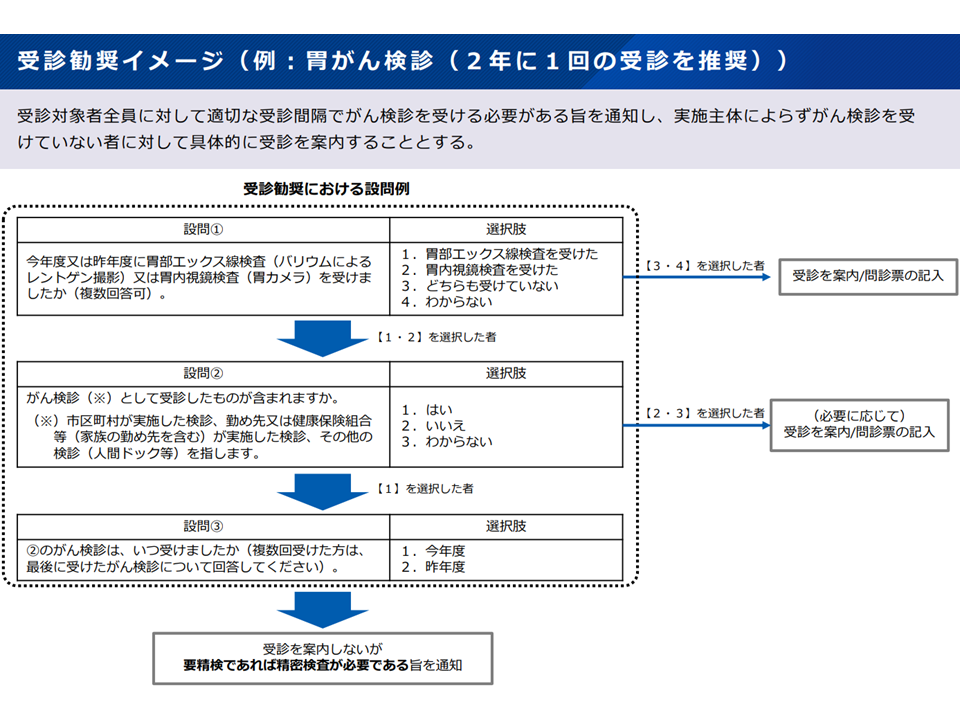

【市町村による検診受診勧奨】

▽受診対象者全員に「適切な受診間隔でがん検診を受ける必要がある」旨を通知する

▽実施主体によらず「がん検診を受けていない者」に対して、具体的に受診を案内する

職域検診情報を市町村が把握し、住民に受診勧奨を行う(がん検診あり方検討会2 250623)

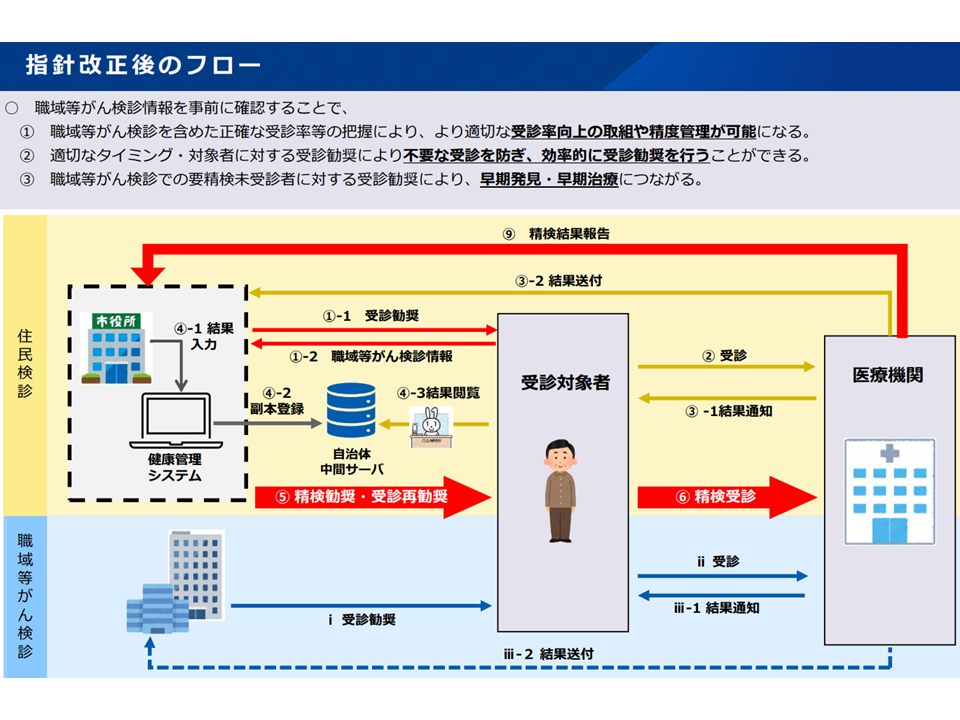

指針改正後のフロー(がん検診あり方検討会6 250623)

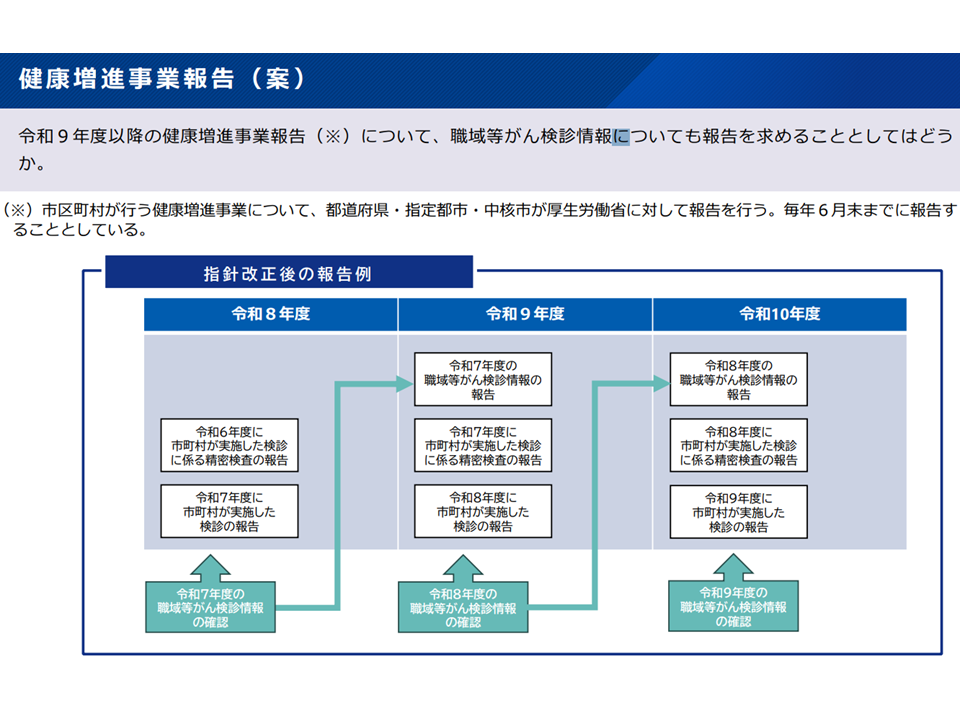

【健康増進事業報告の改正】

▽2027年度以降の度地域保健・健康増進事業報告(全国の保健所・市区町村から厚労省へ毎年度、がん検診の実施状況や予防接種の実施状況等の報告を求める調査事業)おいて、「職域等がん検診情報」についても報告を求める(2025年度に行われた職域等がん検診情報を、市町村から厚労省へ2027年度に報告してもらう)

地域保健・健康増進事業報告の見直し(市町村→厚労省への報告)(がん検診あり方検討会3 250623)

市町村が「職域等がん検診を含めた、がん検診全体の正確な受診率」などを把握できるようになれば、▼より適切な受診率向上に向けた取り組みや精度管理が可能になる▼適切なタイミング・対象者に対する受診勧奨によって「不要な受診の防止」「効率的な受診勧奨」を実現できる▼職域等がん検診での「要精検未受診者」に対する受診勧奨を市町村が行うことが可能となり、早期発見・早期治療につながる—とのメリットがあり、こうした指針改定等の見直し内容を検討会は了承しています。

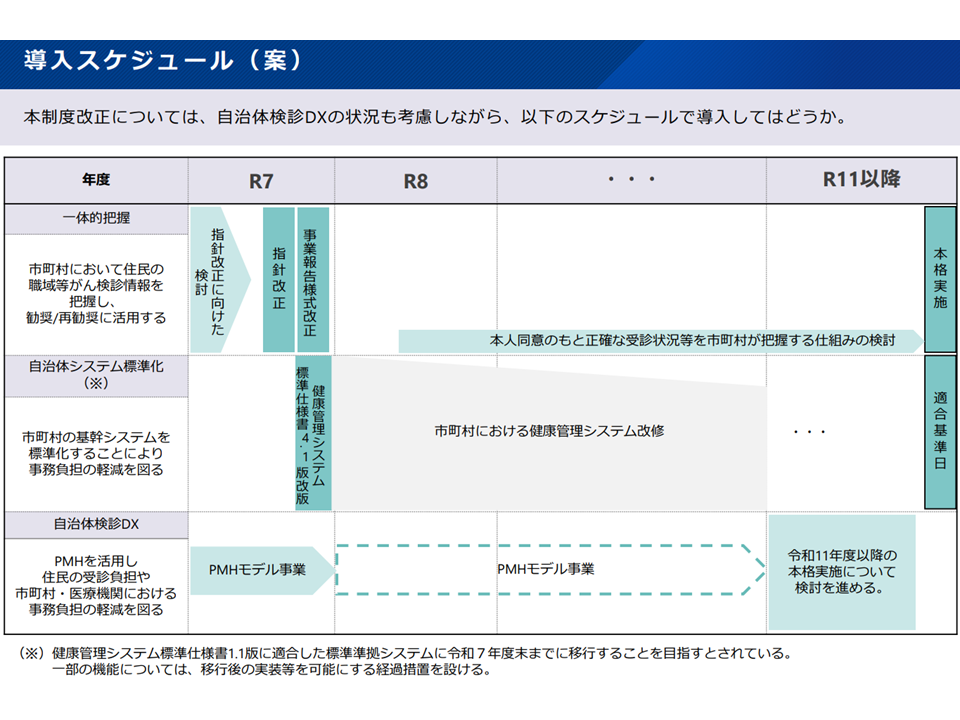

今後、厚労省で詳細を整理し、本年度(2025年度)中に「指針改正」「健康増進事業報告の様式見直し」などを行い、本年度(2025年度)より「市町村で職域等がん検診の情報を把握しはじめる」ことになります。

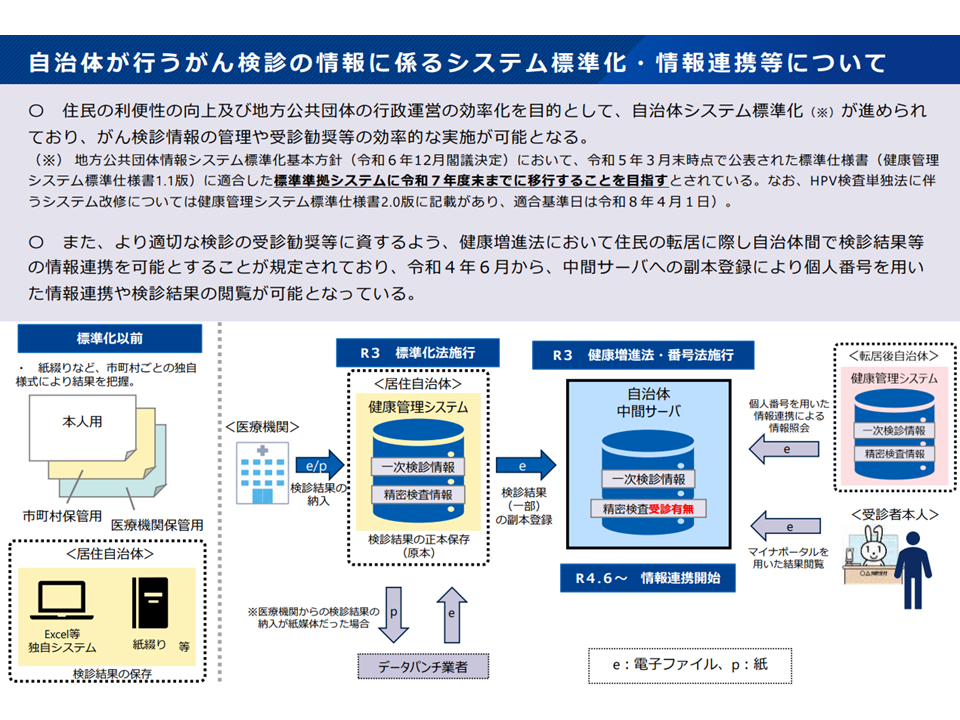

ただし、全市町村での展開は「後述する▼自治体システムの標準化▼自治体健診DX(本年度(2025年度)にモデル事業を実施、2029年度以降に本格実施予定)—が完了した後」となり、「準備のできた市町村から」スタートするという点には留意が必要です。

今後のスケジュール予定(がん検診あり方検討会4 250623)

自治体システム標準化(がん検診あり方検討会5 250623)

ところで、今回提案されている「職域等がん検診」の受診状況把握は、「住民が市町村に報告する」形で行われます。

その際、詳細に状況を把握しようとして「細かな報告項目を設定」してしまえば、多くの住民が「面倒である」と報告を嫌ってしまうことが考えられます。そこで「報告項目を最低限に絞る」などの工夫をせざるをえません。

この点について構成員からは、▼今回の仕組みでは「○年度に職域等がん検診を受けたか」を把握するとしているが、せめて「○年○月」までの情報は把握すべきではないか。もし「実際は検診を受けていない」住民が「○年度に検診を受けた」と誤った報告を行えば、子宮頸がんや乳がんでは「数年間、正しく検診を受ける機会を逃してしまう」という不利益を受けることになってしまう。(松坂方士構成員:弘前大学大学院医学研究科医学医療情報学講座教授)▼自記入式の報告では正確な情報が集まらず、重点的な検診受診勧奨なども十分に行えないのではないか。自治体によって、受診勧奨を積極的に行うところと、そうでないところとある。受診勧奨などが全国で等しく進む工夫も考えるべき(樋口麻衣子構成員:富山AYA世代がん患者会Colors代表、富山大学附属病院看護師)▼自記入式では「正確な情報の把握」が非常に難しいとの研究結果(精度管理された検診を受けていないが、様々な検診があるため「検診を受けた」と報告する住民が相当程度いる)を報告しており、工夫が必要ではないか(中山富雄構成員:国立がん研究センターがん対策研究所検診研究部特任部長)—などの不安の声も出ています。

こうした声に対しては、「今回の厚労省提案は、自治体健診DXなどが完成するまでの『つなぎ』の措置と考えるべきである(極めて精度の高い報告などを望むことは難しい)。しかし、この措置でも自治体、保険者、地域住民のがん検診に対する意識向上が期待でき、将来の受診率向上に向けて重要な取り組みと言える」等の考えが井上真奈美構成員(国立がん研究センターがん対策研究所副所長)や後藤励構成員(慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授)らから出されています。

「より正確な検診受診状況の把握」→「より適切な検診、精密検査の受診勧奨」については、上述した「自治体検診DX」の完了を待つ必要があり、山縣然太朗座長(国立成育医療研究センター成育こどもシンクタンク副所長、山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター特任教授)も「自治体検診DXが完了するまでの『過渡期』の措置であるが、できるだけ検診受診状況を正確に把握し、自治体による受診勧奨に繋げてほしい」と厚労省に要請したうえで、上記の見直し案は了承されています。

今後、指針改正等を経て「自治体による職域等がん検診情報把握」が行われ、上記の構成員意見を踏まえた運用に期待が集まります。

この点、自治体代表として参画する古賀美弥子構成員(横浜市医療局地域医療部がん対策推進担当)は、▼郵便代の引き上げなどで、住民に検診等の受診を勧奨する通知の発送コストが高騰としており、支援を検討してほしい▼自治体検診DXなども含めて、システム改修のコスト(手間、費用等)が膨らまないように効率的な対応を行ってほしい—などの要望を行っています。

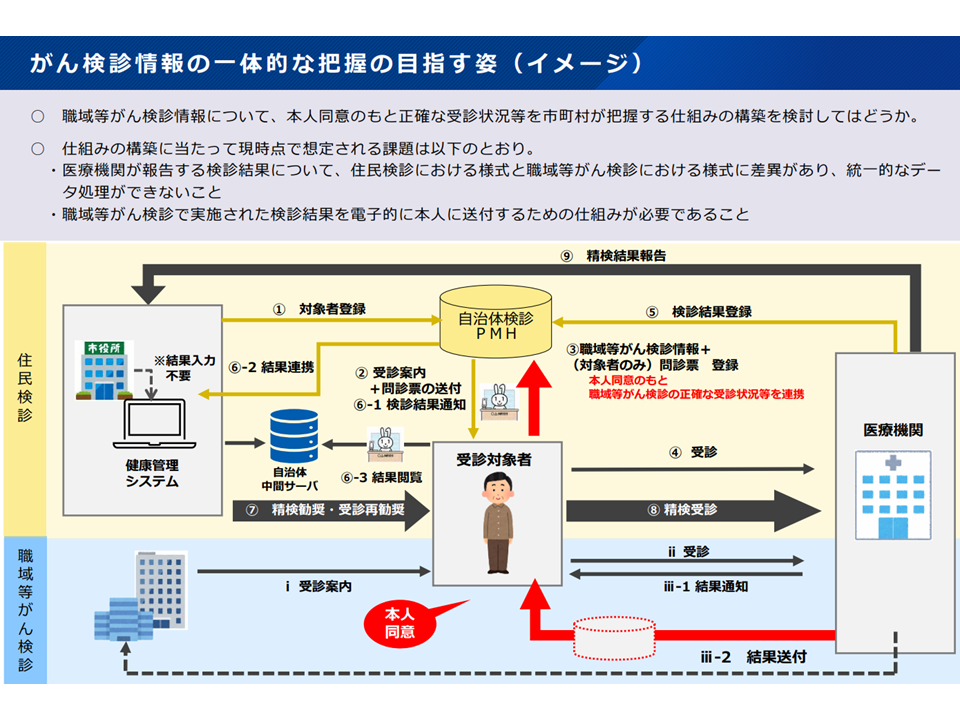

なお、厚労省は、上記の「構成員から出された不安」にも応えるため、今後「職域等がん検診情報について、本人同意のもと正確な受診状況等を市町村が把握する」仕組みを検討する考えも示しています。この仕組みを構築するためには、「住民検診における様式」と「職域等がん検診における様式」との統一や、「職域等がん検診で実施された検診結果」を電子的に本人に送付する仕組みが—が必要となります。

将来の「がん検診情報の一体的な把握を目指す姿」(がん検診あり方検討会7 250623)

こうした構想に関連して検討会構成員からは▼がんに限らず、各種の検診・検査情報を電子カルテ情報共有サービスの仕組みを拡大して、医療機関だけでなく自治体も含めて共有することを検討すべき(黒瀨巌構成員:日本医師会常任理事)▼自治体に「精密検査が必要な住民をすべて把握し、全員に精密検査の受診勧奨を行う」よう求めることは難しい。将来の検診情報を正確に把握する枠組みの中で、こうした点も検討してほしい(山本雄士構成員:健康と経営を考える会代表理事)—などの注文もついています。

子宮頸がん検診のHPV検査単独法、導入に向けた自治体の動きが徐々に活発化

上述のように、子宮頸がん検診については、2024年度から▼従前からの「2年に1度の細胞診単独法」▼「長期の追跡管理が可能」などを要件とする新たな「5年に1度のHPV検査単独法」(主に30-60歳)—を市町村が選択できることとなっています。受診間隔が広がり、受診者の負担が小さくなる「HPV検査単独法」を実施する市町村が多く出ることが期待されていますが、2024年度からの導入は一部自治体にとどまっていることが報告されていました(関連記事はこちら)。

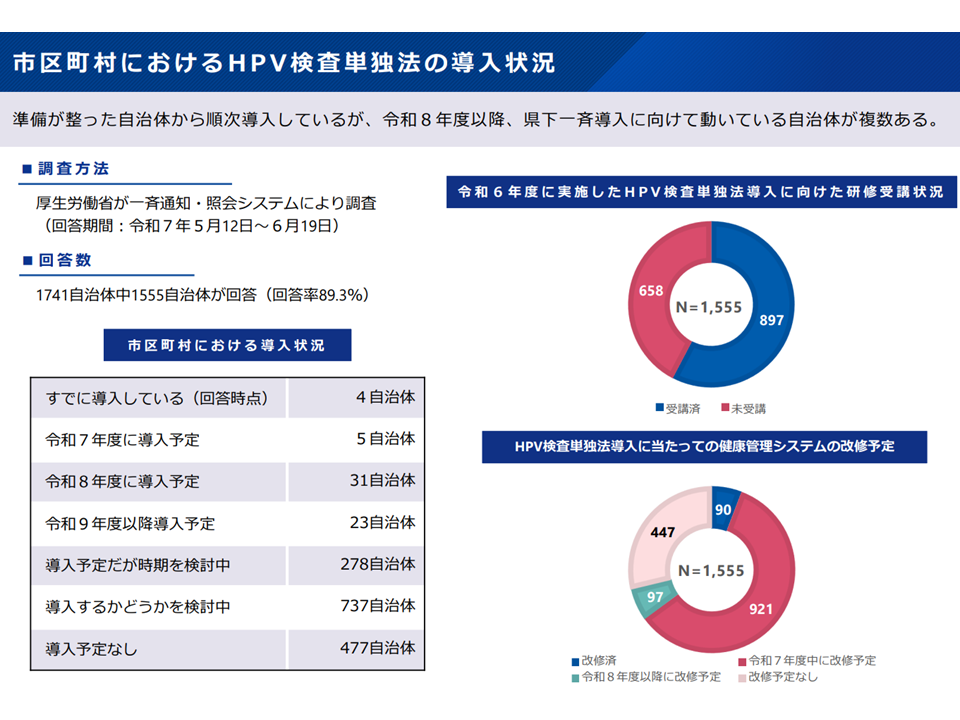

今般、新たな「HPV検査単独法」の導入状況に関する詳細も報告されました。

【導入済】4自治体(以前に埼玉県の志木市、和光市、神奈川県の横浜市の3自治体のみと報告されていたが、1自治体増加した)

【導入予定】59自治体(2025年度:5自治体、26年度:31自治体、27年度:23自治体)

【検討中】1015自治体(時期を検討中:278自治体、導入すべきかを検討中:737自治体)

【予定なし】477自治体

【HPV検査単独法の導入要件である「研修」(2024年度実施分)の受講】897自治体(回答自治体の57.7%)

【HPV検査単独法導入に当たっての自治体システム(健康管理システム)改修状況】

・改修済:90自治体(同5.8%)

・2025年度中に改修予定:921自治体(同59.2%)

・2026年度以降に改修予定:97自治体(同6.2%)

→全体の71.3%が改修対応を行う

全国における、子宮頸がんのHPV検査単独法導入状況(がん検診あり方検討会8 250623)

時間の経過とともに「HPV検査単独法」の導入に向けた動きが活発になってきているようです。

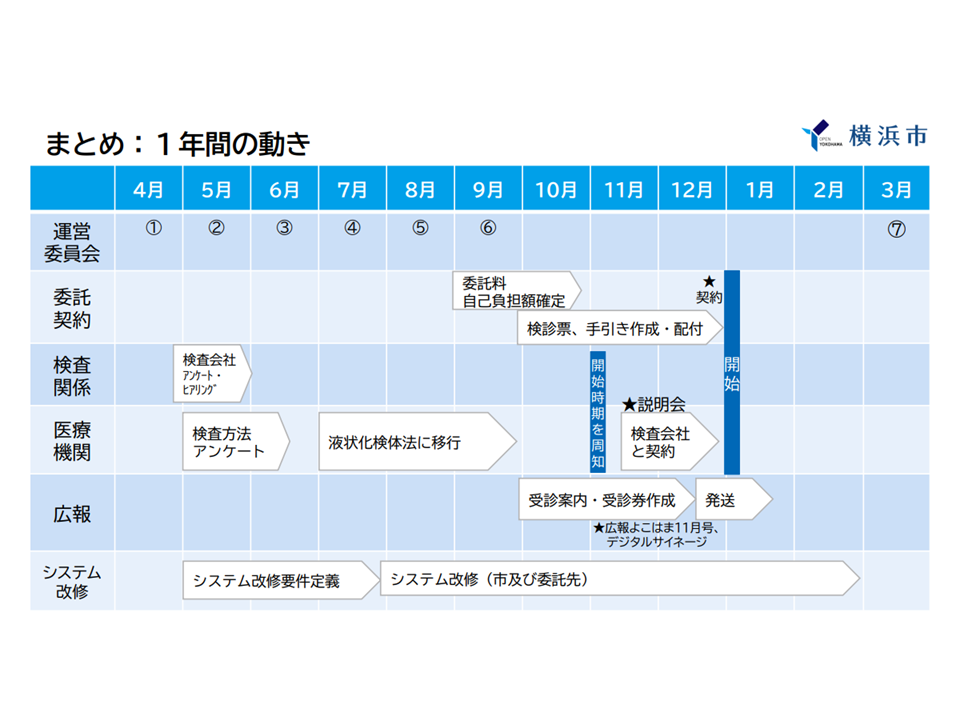

また同日には、先行して「HPV検査単独法」の導入した横浜市の状況が古賀構成員から報告されました。横浜市では、▼医療機関と検査会社との調整▼市民向けの資料作成(国立がん研究センターの作成したリーフレットなどを活用)▼医療機関向けの説明資料、動画作成▼検診票の見直し▼実施医療機関向けの説明会、研修会実施(対面+オンライン)▼委託料・自己負担額の設定▼受診対象者、受診間隔の設定▼対象者への受診勧奨(横浜市では初回は対象年齢に該当する女性全員に通知)—などの取り組みを事前に行っており、「今後、HPV検査単独法を導入する」(導入を検討している)自治体には大いに参考になるでしょう。なお、「HPV検査単独法の導入にあたっては、陽性者に対する長期追跡を含む精度管理体制の構築が極めて重要である」ため、横浜市の「導入準備」だけでなく、今後の「長期フォローアップの状況・体制」などにも注目が集まります。

●古賀構成員の提出資料はこちら

なお、検討会では「全国展開の前に一部自治体でモデル事業を行い、課題等を抽出し対応を図る」方針が固められています。今回の古賀構成員報告は、「今後のモデル事業結果」に相当するものと言えるでしょう。

横浜市における、子宮頸がんのHPV検査単独法導入の動き(がん検診あり方検討会9 250623)

【関連記事】

がん検診への「新規検査項目」導入では全国展開前にモデル事業実施、職域がん検診情報を市町村が把握する仕組み創設—がん検診あり方検討会

「がん検診への新規検査項目」プロセスを明確化、職域がん検診の精度向上などにむけ法整備を検討すべき—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、長期の追跡管理が可能な市町村では2024年4月から「5年の1度のHPV検査単独法」への切り替え可能—がん検診あり方検討会

子宮頸がん検診、「2年毎の細胞診単独法」のほか、体制整った市町村では「5年毎のHPV検査単独法」も可能に—がん検診あり方検討会

がん検診が「適切に実施されているか」を担保するための基準(プロセス指標)を科学的視点に立って改訂—がん検診あり方検討会(4)

市町村による子宮頸がん・乳がん検診の受診率向上に向け、SNS活用・学校や民間事業者との連携等進めよ—がん検診あり方検討会(3)

職域で行われるがん検診、「子宮頸がん・乳がんがオプション」設定で受診のハードルに!早急な改善を!—がん検診あり方検討会(2)

コロナ禍でも「がん検診」実施状況は回復してきているが、「がん登録」「がん手術」等で実施状況の回復に遅れ―がん検診あり方検討会(1)

コロナ禍のがん検診は「住民検診」で落ち込み大、精検含め受診状況の迅速な把握を―がん検診あり方検討会(1)

コロナ感染症で「がん検診の受診控え」→「大腸がん・胃がん手術症例の減少」が顕著―がん対策推進協議会(1)