【医療DX推進体制整備加算】、2024年10月からの「マイナ保険証利用実績に関する基準」設定のため医療現場からヒアリング―中医協総会

2024.6.12.(水)

2024年度診療報酬改定で新設された医療DX推進体制整備加算】については、この10月(2024年10月)から「マイナ保険証利用実績に関する基準」が適用される—。

基準値設定に関する議論の素材を収集するため、本年(2024年)6月中旬・下旬に病院・医科診療所・歯科診療所・調剤薬局からそれぞれ10施設程度を抽出し、「各医療機関・薬局におけるマイナンバーカードの保険証利用状況、利用促進に向けた取り組み状況(声かけ、専用レーン設置など)、課題」などについて厚労省保険局医療課がヒアリングを行う—。

その後、7月中旬からヒアリング結果も踏まえて、「マイナ保険証利用実績に関する基準」設定論議を中央社会保険医療協議会で進め、10月から適用する—。

6月12日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こういった方針が固められました。

2026年度の次期診療報酬改定を見据え、2024年度改定の効果を検討する場など整理

診療情報(レセプト情報や電子カルテ情報、処方箋情報など)を集積し、患者自身はもちろん、全国の医療機関で共有・閲覧可能とする(医療DX)ことで、例えば「この患者にはAという薬が処方されている。今、Bという薬を処方しようと思ったが、併用に注意点があるので、別のB1という薬に変更しよう」、「この患者にXという検査を行おうと思ったが、すでに先週、別の医療機関でXを包含する検査を行っているようだ。その検査結果を活用しよう」、「私は●●の検査結果が改善していない、かかりつけの医師の指示をもとに生活習慣を改善しよう」といった具合に質の高い効果的・効率的な医療提供が可能になると期待されます。また、今般の能登半島地震では、こうした過去の診療情報を活かし「患者にどのような治療が行われ、どのような薬が処方されているのか」を把握し、適切な医療提供が可能となったとの実績もあがっています。

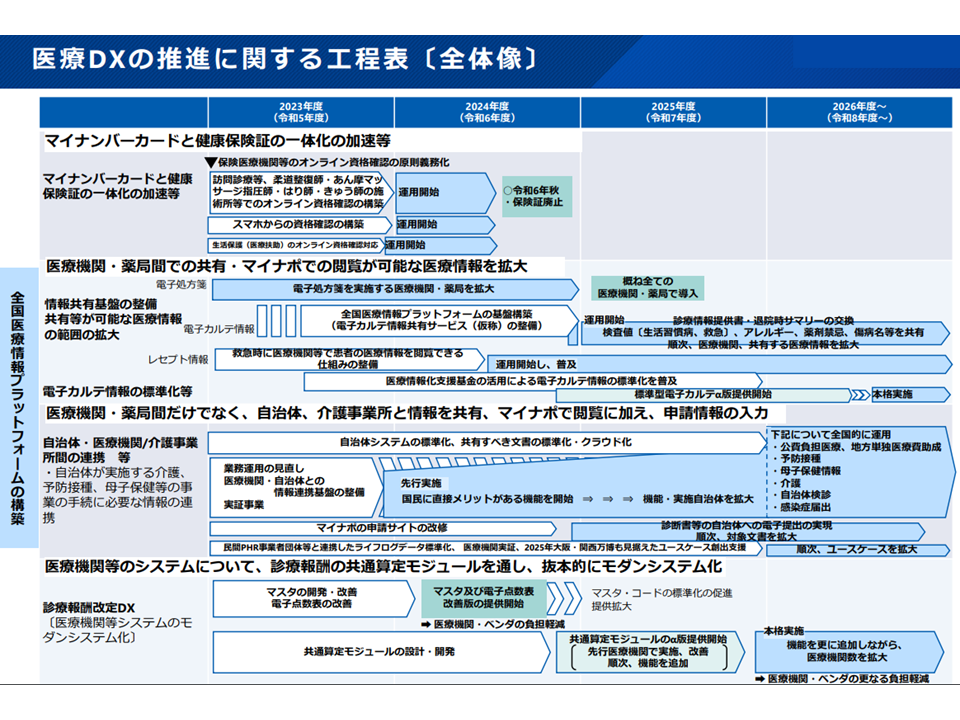

政府は、こうした医療DXの動きを加速化するために、昨年(2023年)6月2日に「医療DXの推進に関する工程表」を取りまとめ、例えば▼全国の医療機関で電子カルテ情報を共有可能とする仕組みを構築し、2024年度から順次稼働していく▼標準型電子カルテについて、2030年には概ねすべて医療機関での導入を目指す—などの具体的なスケジュールを示しています。

医療DX工程表の全体像

2024年度の診療報酬改定でも、医療DXの推進を目指す新加算創設などの対応が図られています(関連記事はこちらとこちら)。

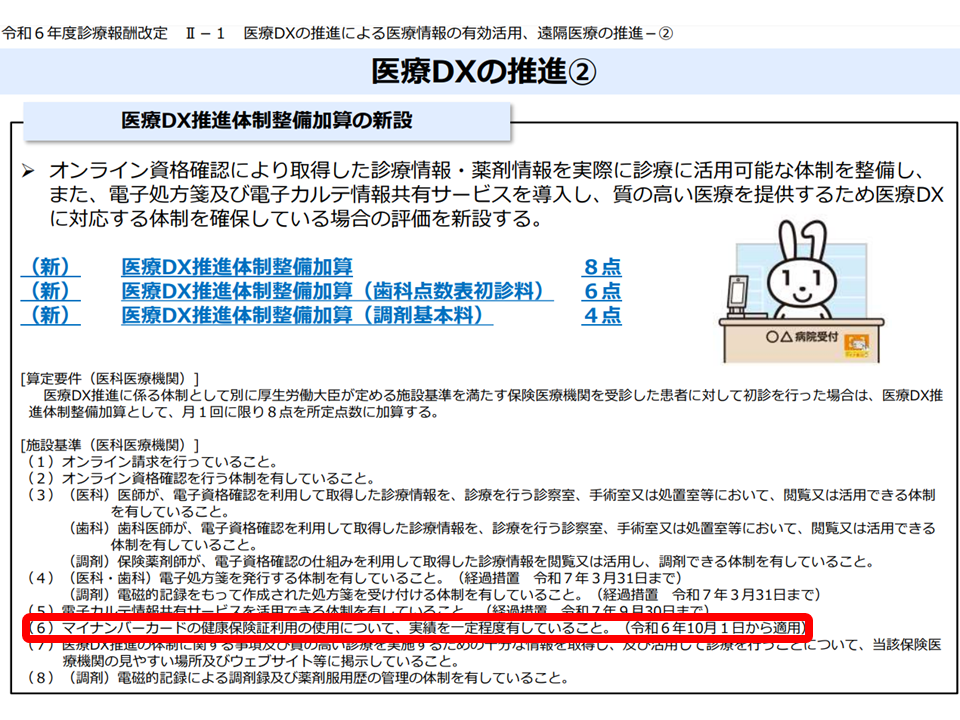

医療DX推進を目指す加算(医療機関で算定する加算)としては、次のような項目が新設されています。「オンライン資格確認等システムで得られる診療情報・薬剤情報」(レセプト情報)の取得・活用、「電子処方箋」「電子カルテ情報共有サービス」への参加、医療DXの入り口となる「マイナンバーカードによる医療機関受診」の実績などにより、質の高い効率的な医療提供を目指すものです。

【医科】

〇初診時の加算

(新)【医療DX推進体制整備加算】(初診時に1回、8点)

〇在宅医療提供時の加算

(新)【在宅医療DX情報活用加算】(1か月に1回、10点)

【歯科】

(新)【医療DX推進体制整備加算】(1か月に1回、6点)

【調剤】

(新)【医療DX推進体制整備加算】(1か月1回、4点)

【訪問看護】

〇訪問看護提供時の加算

(新)【訪問看護医療DX情報活用加算】(1か月に1回、5点)

ところで、医科・歯科・調剤の【医療DX推進体制整備加算】では、医療DXの入り口となる「マイナンバーカードによる医療機関受診の実績」が施設基準に盛り込まれています。

例えば、医科の【医療DX推進体制整備加算】については、施設基準の解釈通知の中で、「マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること」とされ、あわせて、このマイナ保険証利用実績基準に関して「2024年10月1日から適用する。なお、利用率の割合については別途示す予定である」との経過措置が置かれています。

医療DX推進体制整備加算の概要、本年(2024年)10月からマイナ保険証利用実績の基準が適用される(中医協総会1 240612)

「5月頃のマイナ保険証利用実績を踏まえて、7月頃に中央社会保険医療協議会で基準値を設定することになる」との考えを厚生労働省保険局医療課の眞鍋馨課長は示しており、議論の素材の1つを収集するために、6月12日の中医協総会で眞鍋医療課長は「マイナンバーカードの保険証利用の利用実態等に係る医療機関・薬局へのヒアリングを実施する」考えを提示し、了承されました。

具体的には、▼病院▼医科診療所▼歯科診療所▼薬局—のそれぞれから、マイナ保険証利用率等を踏まえて10施設程度を抽出。6月中・下旬に「各医療機関・薬局におけるマイナンバーカードの保険証利用状況、利用促進に向けた取り組み状況(声かけ、専用レーン設置など)、課題」などについて厚労省保険局医療課がヒアリングを行うものです。

その後、7月中旬からヒアリング結果をもとに中医協で「マイナ保険証利用実績基準」設定論議を行い、10月1日の基準適用に備えた準備が進められます。

中医協では、診療側委員から次のような意見・注文が出されています。

▽マイナ保険証利用実績基準の設定にあたっては国の状況などを参考にすると思うが、より多角的・多面的な丁寧な検討が必要で、今回のヒアリングの意義は大きい。ヒアリング対象施設の抽出にあたっては、医療機関の特性、地域性なども考慮すべき。また、マイナ保険証利用に関する声掛けや院内掲示を積極的に行っても実績が上がらないケースもあり、そうした状況も把握してほしい(長島公之委員:日本医師会常任理事)

▽マイナ保険証の利用促進に向けては、医療機関による声掛けなどの取り組みも重要であるが、国民の理解・納得が不可欠で、そのスピード・状況も考慮しなければならない。拙速な基準設定は避けるべき(林正純委員:日本歯科医師会副会長)

▽薬局でもマイナ保険証利用促進に努めているが、患者の理解、周知は十分には進んでおらず、必ずしも実績に結びつかないところもある。丁寧なヒアリングを行い、マイナ保険証利用の課題などを抽出してほしい。また、地域差も大きく、どういった要因・背景があるのかもヒアリングの中で現場の声を聞いてほしい(森昌平委員:日本薬剤師会副会長)

他方、支払側委員からは次のような意見が出されています。

▽医療機関等におけるオンライン資格確認等システムの導入はほぼ完了しているにもかかわらず、マイナ保険証利用が進まない状況が懸念され、医療提供者、我々保険者を含めた関係者が一丸となって推進する必要がある。医療DX推進体制加算は「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供する」ことを目指すものである点を踏まえれば、「医療DXに積極的に取り組み、例えばオペ室で実際に過去の診療情報を活用したり、電子カルテ情報共有サービスをはじめとする全国医療情報プラットフォームへの参加意欲のある医療機関」からの意見を積極的に聴取すべきである。マイナ保険証利用実績が伸びない理由だけでなく、実績を上げている医療機関等の取り組みを踏まえて基準値設定を検討し、医療DX推進により患者・国民がメリットを感じられるような加算とすべき(松本真人委員:健康保険組合連合会理事)

▽ヒアリング対象施設が「10施設」に限定されるのは不安である。少なくとも「幅広い利用率の分布」となるように対象施設を抽出する必要がある(鳥潟美夏子委員:全国健康保険協会理事)

▽マイナ保険証利用については「若者」と「高齢者」による違いもある。そうした点も踏まえたヒアリングを行ってほしい(佐保昌一委員:日本労働組合総連合会総合政策推進局長)

利用実績の低い医療機関を多く抽出すれば、「マイナ保険証利用は低調であり、加算の利用実績基準は低い数値として設定する」という方向に議論が動きそうです。この場合、加算取得のハードルが当然低くなる→多くの医療機関等が加算を算定できる—ことになります。

逆に、利用実績の高い医療機関が多くなれば、「加算の利用実績基準は高い数値として設定する」→「加算取得のハードルが高くなる」→「加算取得可能な医療機関が限定される」こという方向が見えてきます。

診療側・支払側双方ともに「幅広くヒアリングを行う」ことを求めていますが、思惑は少々異なります。診療側は「前者の加算取得のハードルが低くなる」方向を目指し、支払側は「後者の加算取得のハードルを高くする」方向を目指すと考えられ、7月中旬以降の議論でも、そうした駆け引きが行われることでしょう。もっとも、その際には、加算の趣旨である「過去の診療情報等を、今の診療に活かし、より質の高い医療提供を目指す」という点が重視されるべきことは述べるまでもありません。

なお、関連して、▼医療DX推進体制加算も含め、現場からは「施設基準届け出などが分かりにくい」との声も出ており、配慮を検討してほしい(長島委員)▼電子処方箋の普及は想定よりかなり遅れており、その背景にはベンダーの対応遅れ、システム改修コストの高さなどが指摘されており、ヒアリングの機会をとらえて、そうした点も実態を把握してほしい(長島委員)▼電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスの整備はまだまだ道半ば(電子カルテ情報共有サービスは2025年度中に稼働予定)であり、きめ細かく情報把握を行ってほしい(鳥潟委員)—などの注文もついています。

こうした注文・意見も踏まえながら、ヒアリング対象医療機関等の設定、ヒアリング内容の設定などを詰めていきます。なお、10月1日施行に向けた医療機関等への周知・医療機関等における準備などの期間を考慮すれば「基準値の設定等を早めに行う」ことが必要です。こうした点も考慮し、中医協の審議スケジュールなどを調整していくことになります。

2026年度の次期診療報酬改定を見据え、医療DX推進や在宅医療など7項目を特別調査

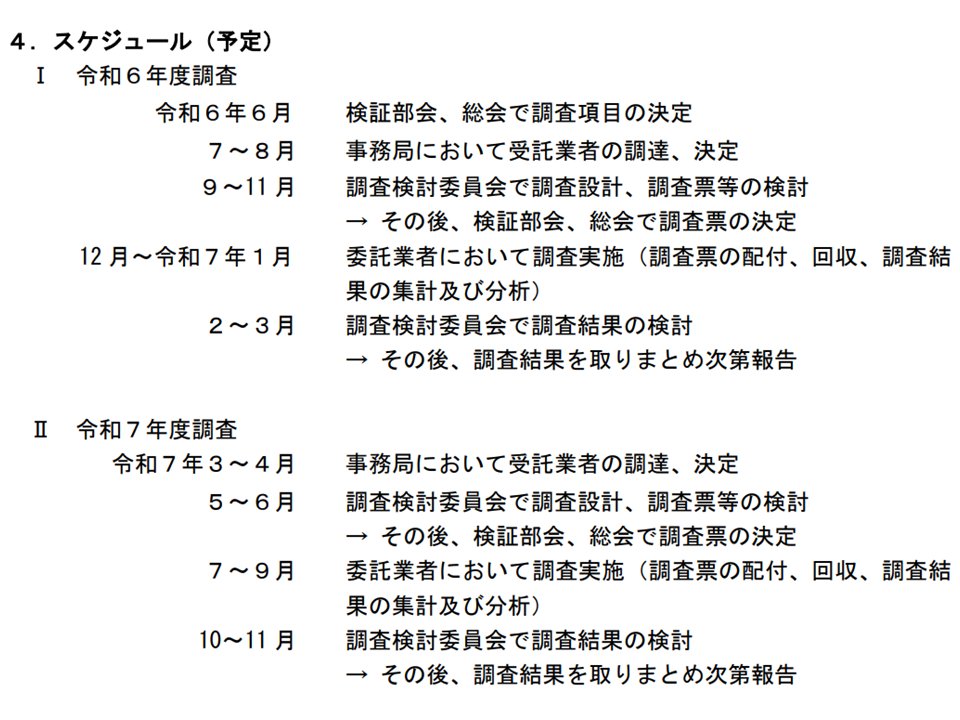

6月12日の中医協総会、および先立って開催された診療報酬改定結果検証部会では、2024年度診療報酬改定の効果・影響に関する特別調査の大枠も決定しました。

厚労省保険局医療課保険医療企画調査室の荻原和宏室長は、この方針に沿って、「診療報酬改定結果検証部会において、改定影響を把握するための調査・分析・議論を進めていく」7項目に関する調査の大枠案を提示し、了承されました。2024年度には「比較的、改定の影響が早期に出る項目」が選定され、本年(2024年)9-11月に調査票などを固めて、12月-来年(2025年)1月に調査を実施(来年(2025年)2-3月以降、順次、結果報告)します。また、2025年度には「改定影響が出るまでに時間のかかる項目」が選定され、2026年度の次期診療報酬改定を見据えて、来年(2025年)5~6月に調査票等を固める→来年(2025年)7-9月に調査を実施(来年(2025年)10-11月以降、順次、結果報告)するというスケジュールで調査・分析・検証が進められます。

(1)精神医療等の実施状況(入院、外来、在宅それぞれの観点における地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の取組状況、オンライン精神療法の実施状況など)【本年度(2024年度)に調査】

(2)在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理、訪問看護の実施状況(訪問診療等の実施状況、ICTを用いた医療情報連携の状況など)【本年度(2024年度)に調査】

(3)長期処方やリフィル処方の実施状況(長期処方・リフィル処方の実施状況、患者の意識・利用状況など)【本年度(2024年度)・来年度(2025年度)の双方で調査】

(4)後発医薬品の使用促進策の影響・実施状況(一般名処方の状況、医薬品の供給状況も踏まえた後発品の調剤状況、バイオ後続品を含む後発医薬品使用促進に係る評価による後発医薬品等の使用状況の変化など)【本年度(2024年度)・来年度(2025年度)の双方で調査】

(5)医療DXの実施状況(医療DX推進体制の確保に係る取り組み状況、医療DXによる質の高い医療の提供に係る状況など)【来年度(2025年度)に調査】

(6)かかりつけ歯科医の機能の評価等に関する実施状【来年度(2025年度)に調査】

(7)かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響、実施状況【来年度(2025年度)に調査】

2024年度診療報酬改定の結果検証調査スケジュール(予定)(中医協総会2 240612)

ところで、この10月(2024年10月)から、医療上の必要性がないにもかからず、安価な後発品でなく、高価な長期収載品(先発品)を患者希望で使用する場合には、差額の一定部分(長期収載品と最も高い後発品との価格差の4分の1)を患者負担とする仕組み【保険外併用療法】が稼働します(関連記事はこちら)。端的に「長期収載品を選択すれば患者負担は高くなり、後発品を選択すれば患者負担は低くなる」もので、後発品の使用がこれまで以上に進むことが予想されます。この仕組みの実施状況については中医協総会で調査。懸賞し、「見直しが必要か否か」などを検討していくことになりますが、荻原保険医療企画調査室長は「後発品の使用状況と、新たな仕組みの状況とは密接に関連するため、新たな仕組みの分析・検証にあたっては、(4)の調査結果も踏まえて検証してほしい」との考えを示しています。

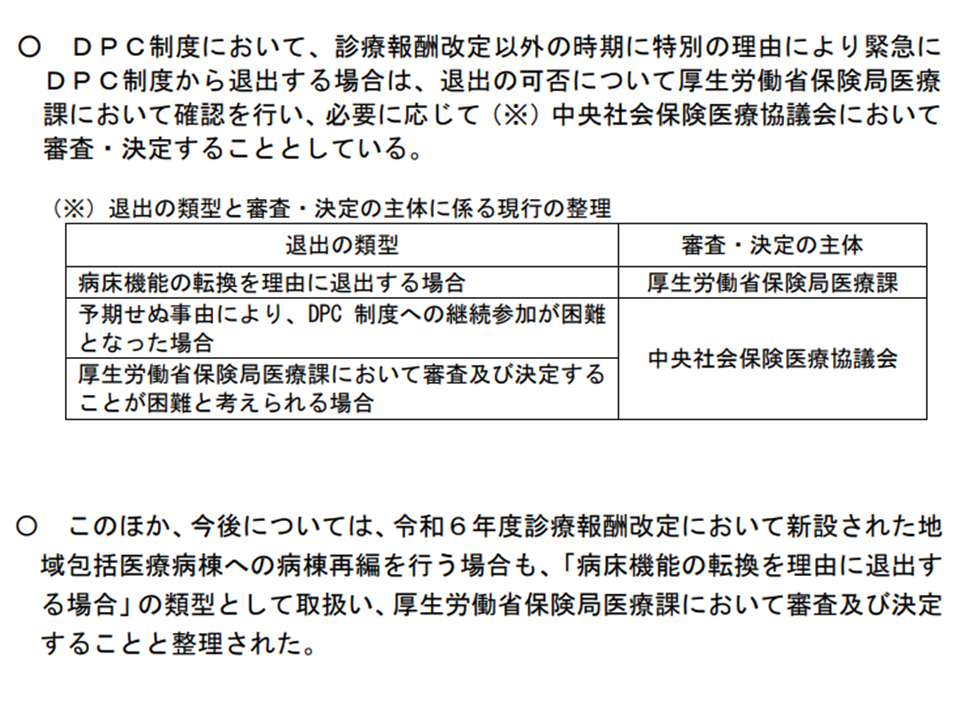

このほか6月12日の中医協総会では、次のような点も報告されています。DPC制度からの退出病院に関連し、診療側の太田圭洋委員(日本医療法人協会副会長)は「2024年度診療報酬改定では、DPC制度の厳格化(データ数基準設定など)や、重症度、医療・看護必要度の厳格化、地域包括医療病棟の新設などにより、相当数の病院がDPCから退出し、地域包括医療病棟への移行などを検討している。しかし、多くのDPC病院は退出ルールや期限などを十分に把握しておらず、厚労省から改めて情報提供を行ってほしい」と要望しています。

▽長野県厚生農業協同組合連合会下伊那厚生病院(長野県)、社会医療法人聖医会サザン・リージョン病院(鹿児島県)について、DPC対象病院の基準を満たす見込みがなく、地域の実情に合った【地域包括医療病棟】への病棟再編を行うため、本年(2024年)9月1日にDPC制度から退出する

→なお、今後、2024年度度診療報酬改定で新設された【地域包括医療病棟】への病棟再編を行う場合も、「病床機能の転換を理由に退出する場合」の類型として取扱い、厚生労働省保険局医療課において審査・決定する(地域包括医療病棟への移行の動きを「事前に察知したい」との医療課の狙いがあると思われる)

DPC制度からの退出について(中医協総会3 240612)

▽次の医療技術を「先進医療」とし、保険診療と保険外診療の併用を認める(保険診療との併用の中でデータ(症例)を集積し手エビデンス構築し保険適用を目指す)

▼子宮温存を希望する、もしくは妊孕能温存を希望する子宮腺筋症患者に対する「子宮腺筋症病巣除去術」(東京大学医学部附属病院で実施、本年(2024年)4月1日より)

▼食道表在がんに対する「アルゴンプラズマ併用高周波凝固焼灼療法」(北海道大学病院で実施、本年(2024年)5月1日より)

▼二次治療抵抗性または不耐の治癒切除不能膵臓がんに対する「タミバロテン内服投与およびペムブロリズマブ静脈内投与の併用療法」(名古屋大学医学部附属病院で実施、本年(2024年)4月1日より)

▼限局性前立腺がんに対する「マイクロ波凝固による経皮的前立腺がん病巣標的化焼灼術」(京都府立医科大学附属病院で実施、本年(2024年)4月1日より)

▼既存の歯周組織再生療法の適応にならない重度歯周病に対する「自己脂肪組織由来多系統前駆細胞を用いた歯周組織再生療法」(大阪大学歯学部附属病院で実施、本年(2024年)6月1日より)

なおGem Medでは改定セミナー動画も準備しております。是非、あわせてご活用ください。

【関連記事】

2024年度診療報酬改定の関連通知等を一部訂正、閉鎖循環式全身麻酔の計算例などを修正し明確化—厚労省

医療DX推進を評価する加算、在宅医療機関や訪問看護ステーションサイドで対応すべき内容を明確化―疑義解釈7【2024年度診療報酬改定】(2)

高齢救急患者に包括対応する地域包括医療病棟、「一時的な診療が難しい期間」の救済措置明確化―疑義解釈7【2024年度診療報酬改定】(1)

「訪問看護管理療養費1の算定を認める経過措置」利用のためには、「本年(2024年)7月1日まで」に訪問看護管理療養費1の届け出を—厚労省

後発品使用体制加算・調剤体制加算等のカットオフ値、2024年4月から当面の間「分子に一定の医薬品を加えて計算」できる救済特例措置―厚労省

2024年6月1日からベースアップ評価料(I)を算定する場合には「6月21日まで」に施設基準の届け出が受理される必要あり—厚労省

2024年度診療報酬改定の関連通知等をさらに訂正、「スーパーNICU→一般病棟→再びスーパーNICU」と病状変化に対応可能な旨など明確化

特定感染症入院医療管理加算、バイオ後続品使用体制加算、在宅時総合医学管理料などの考え方を明確化―疑義解釈5【2024年度診療報酬改定】

2026年度の次期診療報酬改定に向け、入院・外来医療や賃上げ、後発品使用促進、医療DX、オンライン診療など広範な議論進める―中医協総会

DPCの包括範囲、リハビリ・栄養管理・口腔管理の一体的実施、療養病棟などについて考え方を明確化―疑義解釈4【2024年度診療報酬改定】(2)

看護職員等の処遇改善に向けたベースアップ評価料、若手医師や事務職員の賃上げ行う場合の考え方等明確化―疑義解釈4【2024年度診療報酬改定】(1)

療養病棟における中心静脈栄養の医療区分評価、看護補助体制充実加算などの考え方をより明確化―疑義解釈3【2024年度診療報酬改定】(3)

2024年度における「外来データ等提出」の提出期限など整理、遅延3回で加算剥奪等のペナルティが課される―厚労省

2024年度における「データ提出」の提出期限など整理、遅延3回で加算・入院料剥奪等のペナルティが課される―厚労省

ベースアップ評価料を更に明確化、派遣社員等では「派遣料金アップ→派遣会社よる給与増」等想定―疑義解釈3【2024年度診療報酬改定】(2)

2024年度診療報酬改定の関連通知等を一部訂正、算定要件や施設基準について、さらなる明確化を実施

急性期1の平均在院日数実績、ICUのSOFAスコア、地域包括医療病棟のMRI体制等の考え方明確化―疑義解釈3【2024年度診療報酬改定】(1)

ベースアップ評価料新設等で厚生局の混雑が予想される、施設基準の「5月2日から17日」までの届け出を改めて要請―厚労省

2024年10月からの「患者に特別負担」が生じる長期収載品(先発品)のリストを公表—厚労省

ベースアップ評価料「時間給職員の時給アップ」対応も可、コロナ手当終了は「他収入減」でない―疑義解釈2【2024年度診療報酬改定】(2)

2024年度診療報酬改定受けた新施設基準、可能な限り「5月2日から17日」までに届け出てほしい―疑義解釈2【2024年度診療報酬改定】(1)

2024年度のDPC機能評価係数II内訳や救急補正係数の状況等公表、自院と他院の状況を比較し「自院の取り組み」の検証を—中医協総会

糖尿病・高血圧症等治療は特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料I・IIへシフト、計画的治療管理を―疑義解釈1【2024年度診療報酬改定】(7)

診療録管理体制加算1で求められるサイバーセキュリティ対策の詳細、システムベンダの協力が重要―疑義解釈1【2024年度診療報酬改定】(6)

患者が長期収載品希望した場合に「患者に特別負担」を求める仕組みを2024年10月から導入、院内処方も対象だが入院患者は対象外—厚労省

医療従事者の処遇改善に向けたベースアップ評価料、賃金改善手法、評価料併算定などの詳細示す―疑義解釈1【2024年度診療報酬改定】(5)

スーパーNICU評価する【新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料】、人員配置等の詳細整理―疑義解釈1【2024年度診療報酬改定】(4)

ICU等における「宿日直勤務」や「入室日SOFAスコア」、ICU5・6の遠隔支援加算等の考え方整理―疑義解釈1【2024年度診療報酬改定】(3)

2024年度診療報酬改定の関連通知等を一部訂正、特掲診療料の経過措置規定の整理・明確化など行う

4月以降に「急性期1→急性期4」となる場合など、看護必要度の経過措置「対象外」になる点に留意―疑義解釈1【2024年度診療報酬改定】(2)

高齢救急患者に対応するリハ・口腔・栄養加算、救急患者連携搬送料、地域包括医療病棟の詳細整理―疑義解釈1【2024年度診療報酬改定】(1)

2024年度診療報酬改定踏まえ「施設基準の届け出が必要となる点数項目」のチェックリスト提示、期限通りの届け出を—厚労省

2024年度のDPC機能評価係数IIトップ、大学病院群で旭川医大病院、特定群で帯広厚生病院、標準群で県立延岡病院

2024年度GHC診療報酬改定セミナー!急性期入院医療、回復期リハビリ病棟では非常に厳しい内容に、急ぎ改定対応を進めよ!

2024年度診療報酬改定、「生活の場から遠い」医療(ICU等)から「生活の場に近い」医療への早期移行を促した—厚労省・眞鍋医療課長

外来・在宅、入院、訪問看護等のそれぞれに【ベースアップ評価料】を新設、「医療従事者の処遇改善」への全額充当が求められる

月当たりデータ数が90未満の病院、診療データを適切に提出できない病院はDPC制度から退出、病院の頑張り度合いをより濃厚に評価

がん患者の「治療と仕事の両立」がより円滑に進むよう、外来腫瘍化学療法診療料を見直し、外来化学療法の「裾野を広げ」「頂を高める」

過去の診療情報を活用して質の高い効率的な医療を可能とする医療DXを新加算で推進するとともに、サイバーセキュリティ対策強化も狙う

急性期病棟への入棟後「48時間」以内に患者のADL、栄養・口腔状態を評価し、リハ・栄養管理・口腔管理を一体的に行うことを新加算で評価

特定集中治療室管理料5・6では「ユニット内の専任医師勤務」「SOFAスコア基準」を求めず、遠隔支援の新加算が設けられたが・・・

生活習慣病の治療・管理が特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料(II)にシフト、「療養計画書の作成交付」「多職種連携」などに留意を

高次救急病院と地域の一般病院との「平時からの連携+実際の転院搬送」を【救急患者連携搬送料】として新たに評価

急性期充実体制加算と総合入院体制加算との「点数差縮小」するが、地域の医療提供体制、自院・他院の機能等考えて加算取得検討を

入院料の通則に「患者の意思決定支援を行う」こと、「緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を禁止する」ことを盛り込む

新設される【地域包括医療病棟】、高齢の救急患者を受け入れ、急性期からの離脱、ADLや栄養の維持・向上を強く意識した施設基準・要件

【2024年度診療報酬改定答申18】医療保険財政の安定に向け後発医薬品、再製造単回使用医療機器、プログラム医療機器等の使用促進目指す

【2024年度診療報酬改定答申17】「その他の重篤な患者」割合が直近6か月で5割以上の場合、救急医療管理加算2の点数を半減

【2024年度診療報酬改定答申16】急性期病棟での医原性寝たきりを防止するため、【リハ・栄養・口腔連携体制加算】(120点)を新設

【2024年度診療報酬改定答申15】重症患者対応に積極的な訪問看護ステーションの評価アップ、逆に消極的な事業所は評価ダウン

【2024年度診療報酬改定答申14】在宅医療について「コスト等を踏まえた適正化」と「質の高い在宅医療を目指す評価充実」を実施

【2024年度診療報酬改定答申13】新興感染症対策に係る協定締結を【感染対策向上加算】でも推進、発熱外来での対応強化も狙う

【2024年度診療報酬改定答申12】療養病棟入院基本料を「30区分」に精緻化、中心静脈栄養からの早期離脱目指す医療区分見直し・加算創設

【2024年度診療報酬改定答申11】外来腫瘍化学療法診療料、要件厳格化による質向上と裾野拡大の双方を目指す、特例型拠点病院の点数明確化

【2024年度診療報酬改定答申10】医療機関等のDXを下支えする加算を新設、診療録管理体制加算充実でサイバーセキュリティ対策強化

【2024年度診療報酬改定答申9】HCU看護必要度見直し決定、試算ではHCU1の2割程度、HCU2の12.5%がドロップアウトか

【2024年度診療報酬改定答申8】若手医師の処遇改善に向けICU等の点数を大幅引き上げ、宿日直許可医師を配置する低い点数のICU5・6を新設

【2024年度診療報酬改定答申7】地域医療体制確保加算、B水準等医師の残業時間を2024年度は1785時間・25年度は1710時間以下に収めよ

【2024年度診療報酬改定答申6】回復期リハビリ病棟1・2、社会福祉士配置の専従化などの機能強化を推進し、入院料も100点アップ

【2024年度診療報酬改定答申5】地域包括ケア病棟、40日以内の入院は点数↑、41日以降の入院は点数↓↓、救急患者受け入れを推進

【2024年度診療報酬改定答申4】看護必要度該当患者の定義、「7対1病棟」「総合入院体制加算」「急性期2-6など」で異なる点に留意

【2024年度診療報酬改定答申3】高齢の救急患者対応強化、地域包括医療病棟は3050点に設定、地域包括ケア病棟の初期加算は+80点

【2024年度診療報酬改定答申2】生活習慣病管理の報酬、特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料(II)への移行で1回当たり13-16点の減収

【2024年度診療報酬改定答申1】急性期一般1は1688点、特定機能7対1は1822点、初診料は291点、再診料は75点に引き上げ

HCU看護必要度、創傷処置・呼吸ケア・点滴ライン3本以上の項目を見直し、心電図モニタ管理・輸液ポンプ管理の項目を削除―中医協総会(3)

2026年度以降の診療報酬改定見据え、「急性期病棟の再編」含めた「急性期入院医療の評価の在り方」を検討せよ―中医協総会(2)

特定機能病院7対1・専門病院7対1でも、看護必要度該当割合「A3・C1:20%以上かつA2・C1:27%以上」に設定―中医協総会(1)

生活習慣病管理の評価は「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」へ移行、外来管理加算との併算定は不可―中医協総会(6)

外来腫瘍化学療法診療料の要件見直し「質向上・裾野拡大」図る、小児末期がん患者への緩和ケア提供を評価する新加算―中医協総会(5)

地域包括ケア病棟で「入院料逓減制」(41日以降は低い入院料)導入、回復期リハビリ病棟での運動器リハ実施に一部制限―中医協総会(4)

ICU内の常勤・専任医師が「宿日直を行う」場合の区分を新設、「看護必要度+SOFAスコア」で患者状態評価―中医協総会(3)

医療従事者等の処遇改善財源として【ベースアップ評価料】を新設、評価料収益の全額を「基本給のアップ」などに支弁せよ―中医協総会(2)

急性期一般1、平均在院日数「16日以内」、看護必要度該当割合「A3・C1:20%以上かつA2・C1:27%以上」に決定―中医協総会(1)

電子カルテ情報共有サービス導入等評価する【医療DX推進体制整備加算】など新設、能登地方地震でも医療DXが真価発揮―中医協総会(5)

救急病院の医師働き方改革を評価する【地域医療体制確保加算】、「勤務医の時間外労働時間●時間以下」との実績要件設定―中医協総会(4)

高齢の救急患者へ「地域包括医療病棟」「救急搬送連携診療料」の新設、地域包括ケア病棟の初期加算強化などで対応―中医協総会(3)

若手勤務医や事務員等の処遇改善は「入院料や初再診料アップ」で対応、「点数増が処遇改善につながったか」の検証は?—中医協総会(2)

急性期充実・総合入院体制加算の要件厳格化、急性期病棟のリハ・口腔・栄養管理を新加算で評価、DPC参加基準厳格化―中医協総会(1)

2024年度診療報酬改定、「医療従事者の処遇改善」「生活習慣病管理の評価の在り方」「医療DX推進」などに注目―中医協総会【公聴会】

2024年度薬価・材料価格・費用対効果評価の制度改革内容を決定、23成分・38品目の医薬品を市場拡大再算定—中医協総会(2)

診療報酬での賃上げ、病院は過不足の出ない「150区分の入院料加算」で、診療所は「一律加算+救済加算」で対応を—入院・外来医療分科会

2024年度診療報酬でロボット支援下の弁置換術や肺切除術、3Dマンモグラフィなどを新たに保険適用へ―中医協総会(1)

2024年度診療報酬改定の項目固まる!病院の機能分化、処遇改善、医療・介護連携、医療DX推進など診療報酬で推進!―中医協総会

ICUでは激変が生じない形で「看護必要度+SOFAスコア」導入へ、HCUでは集約化が進む形で「看護必要度見直し」へ—中医協総会(2)

急性期1の看護必要度割合、「A3点・C1点以上」を15%・18%、「A2点・C1点以上」を24%・28%に仮置き試算—中医協総会(1)

診療報酬での看護職員等の賃上げ、病院は「百種類超の精緻対応」、診療所は「シンプルな初・再診料等引き上げ」を検討―入院・外来医療分科会

【2024年度診療報酬改定総点検4】医療DXを診療報酬でもサポート!マイナンバーカードの保険証利用、電子カルテ情報の共有など促進!

【2024年度診療報酬改定総点検3】特定疾患療養管理料・外来医療管理加算などの整理検討、地域包括診療料で認知症対応力強化等目指す

【2024年度診療報酬改定総点検2】地域医療体制確保加算に医師労働時間短縮の実績を要件化すべきか、医療従事者の処遇改善をどう進めるか

【2024年度診療報酬改定総点検1】急性期度の高い病院の選別、高齢救急患者への包括的対応を評価する新報酬創設などが重要ポイント

移植提供の推進を目指し、例えば「脳死下での臓器提供」実績をDPCの機能評価係数IIで評価してはどうか—中医協総会(2)

ICU保有等の高次病院では【医療安全対策加算1】取得義務化へ、敷地内薬局への院外処方では「処方箋料の大幅引き下げ」へ—中医協総会(1)

2024年度の薬価制度・材料価格制度・費用対効果評価制度の「改革骨子」固まる、年明けに詳細な改革案決定へ—中医協

人工腎臓の点数適正化、複数の遺伝学的検査を可能とする報酬上の対応、プログラム医療の指導管理を評価する新点数など検討—中医協総会(3)

DPC標準病院、「データ数の少ない病院」を切り分け基礎係数設定、適切に急性期医療行うDPC病院で収益向上見込まれる—中医協総会(2)

看護必要度A項目の「救急搬送後の入院」を1日・2日に短縮へ、真に重症であれば期間後も他項目で看護必要度に該当する—中医協総会(1)

「看護職員など医療従事者全体の賃金を2024年度に2.5%、25年度に2.0%引き上げる」診療報酬対応の検討開始―入院・外来医療分科会

医療資源の少ない地域、「病室単位の回復期リハ」「地域包括ケア病棟の施設基準緩和」を検討—中医協総会(2)

介護保険施設等と医療機関との中身のある連携関係構築に向け、診療報酬面での手当てを充実—中医協総会(1)

2024年度診療報酬改定、本体0.88%の引き上げを行い、うち0.61%は「看護職員等の継続的な給与アップ」に充当する―武見厚労相(1)

2024年度診療報酬改定でも在宅医療・訪問看護の「質・量」双方の充実目指す、オンライン診療の「適正」実施推進—中医協総会(4)

【入院時支援加算】、加算1・2を一本化すべきか、入院時支援底上げのために入門編である加算2は存続すべきか—中医協総会(3)

あえて長期収載医薬品選択した場合の患者特別負担、診療側は「小さな負担」を、支払側は「大きな負担」を提唱—中医協総会(2)

高齢救急患者を受け入れ、十分な治療、リハビリ、栄養管理、退院支援、退院後の在宅医療連携など包括提供する病棟新設へ—中医協総会(1)

2024年度薬価制度改革論議が佳境、不採算品再算定は、乖離率の大きなものは除外して「申請品目すべて」を対象に—中医協・薬価専門部会

DPCでのコロナ感染症対応、「診療報酬の出来高算定」は継続、「係数等計算でのコロナ受け入れ期間除外」は終了—中医協総会(2)

認知症治療薬「レケンビ」(レカネマブ)、200mgは4万5777円、500mgは11万4443円の薬価、1人当たり298万円の薬剤費に—中医協総会(1)

2024年度診療報酬改定の基本方針を決定、「医療人材の確保・働き方改革等の推進」重点課題に据える

【生活習慣病管理料】、療養計画書簡素化による医師負担軽減、月1回以上診療実施要件緩和による患者負担軽減を図る—中医協総会(2)

「長期収載品」と「最も高い後発品」との価格差の「2分の1以下」を選定療養(患者負担)とせよ—社保審・医療保険部会(1)

食材費等の高騰踏まえ、入院時の食費について「患者の自己負担」部分を1食につき30円アップ—中医協総会(1)

2024年度の薬価制度改革論議が大詰め、新薬創出等加算の企業要件廃止で「日本市場の魅力回復」と業界サイドが期待—中医協・薬価専門部会

新興感染症に対応する協定締結医療機関の枠組みを【感染対策向上加算】等に盛り込め、抗菌薬適正使用の実績も評価せよ—中医協総会(3)

ICUの患者評価「看護必要度+SOFAスコア」へ、宿日直医が勤務するICUは低点数とし特定行為研修修了看護師を配置へ—中医協総会(2)

転院搬送評価する【救急搬送診療料】で「平時からの連携+搬送」要件化すべきか、救急医療管理加算の対象患者限定すべきか—中医協総会(1)

「長期収載品」と「最も高い後発品」との価格差の一部を選定療養(患者負担)に—中医協総会(5)

NICUでも「2対1看護」を評価、小入管の「病室単位の取得」やハイリスク妊娠管理加算の拡大などを検討—中医協総会(4)

「リハビリ、栄養管理、口腔管理の一体的実施」を診療報酬でも強力に推進、医療・介護間のリハビリ・栄養情報共有が重要—中医協総会(3)

医療機関等のサイバーセキュリティ対策を「加算などで評価」すべきか、「加算など設けず義務化」すべきか—中医協総会(2)

医薬品は6.0%、材料は2.5%の価格乖離、「薬価の実勢価格改定」全体で1150億円程度の国費縮減可能では―中医協総会(1)

「長期収載品と後発品との価格差の一部」の選定療養(患者負担)化、医療上の必要性や後発品供給への配慮も必要—社保審・医療保険部会

敷地内薬局への個別対応はせず、敷地内薬局を持つ薬局グループ全体で低い調剤基本料を設定してはどうか—中医協総会(2)

「認知症入院患者等の身体拘束最小化」「かかりつけ医の認知症対応力の底上げ」など、診療報酬でどう進めるべきか—中医協総会(1)

がん患者・非がん患者・小児患者の特性を踏まえた「身体的苦痛・精神的苦痛の緩和」を診療報酬でもさらに推進―中医協総会(4)

「長期収載品と後発品との価格差の一部」を患者負担(選定療養)に、対象薬剤や自己負担水準などをどう考えるか―中医協総会(3)

データ数が少ない・適切なデータ提出できない病院はDPCから退出へ、入院期間Iでコスト回収できる新点数ルールを検討―中医協総会(2)

2022年度の前回診療報酬改定後に一般病院経営は「悪化、大きな医業赤字」、無床クリニックは「改善、大きな医業黒字」—中医協総会(1)

後発医薬品の供給不安が続く中で「後発品の使用促進」をどう図るか、バイオ医薬品の使用促進に向けた報酬を充実―中医協総会(2)

療養病棟の医療区分を細分化、「リハビリの上限設定、中心静脈栄養の評価制限」などをどう考えるべきか―中医協総会(1)

2プログラム医療機器「どのような点を、どのように評価するのか」明確化、医療上必要な医療機器の価格下支えルールを検討―中医協・材料部会

安定供給に注力するメーカーの後発品を「価格下支え」などで評価、多品目少量生産解消を目指した後発品薬価対応も―中医協・薬価専門部会

診療所の良好な経営状況に鑑み、2024年度診療報酬改定では「診療所は5.5%のマイナス改定」が妥当!―財政審建議

認知症治療薬「レケンビ」(レカネマブ)、通常ルールで薬価算定し、薬価基準収載後の「特別の薬価調整」は販売実績踏まえて判断—中医協

「不妊治療の保険適用」は効果をあげているが「年齢・回数制限の見直し」求める声も、凍結胚の維持管理期間を延長してはどうか—中医協総会

地域医療体制確保加算について支払側が廃止を求めるが診療側が猛反発、勤務間インターバルを報酬要件に盛り込むべきか—中医協総会(3)

回復期リハビリ病棟での運動器リハビリ算定上限をどう考えるか、身体拘束ゼロにどう取り組んでいくべきか—中医協総会(2)

地域包括ケア病棟、救急患者の受け入れ・介護サービス等との連携などさらに強化、入院料逓減制は意見割れる—中医協総会(1)

入院時食事療養費の「患者の自己負担」部分引き上げ、中医協でも賛意示される—中医協総会(2)

「優れた医薬品を早くいち日本で保険適用してもらう」ためのインセンティブ新設、補正加算も改善へ―中医協・薬価専門部会

「長期収載品と後発品との価格差の一部」を選定療養(患者負担)へ、簡易なオンライン資格確認も導入進める—社保審・医療保険部会(2)

「外来管理加算の廃止」の支払側提案に、診療側委員は猛反発、「かかりつけ医機能」の診療報酬評価をどう考えるか—中医協総会(1)

入院時食事療養費、昨今の食材費急騰を踏まえて「患者の自己負担」部分を引き上げへ—社保審・医療保険部会(1)

初診からの向精神薬処方など「不適切なオンライン診療」を是正、D to Pwith N・D to Pwith Dを適切に推進—中医協総会(2)

一般病棟用の看護必要度(救急搬送後の入院やB項目)をどう見直すべきか、急性期一般1の在院日数要件を短縮すべきか—中医協総会(1)

診療所経営は極めて良好、2024年度改定で診療所点数を適正化し「看護職員等の処遇改善」財源を生み出せ―財政審

「医療人材の賃金アップ」を診療報酬で手当てすべきか、するとして「医療現場の柔軟対応」を可能な仕組みとすべきでは—社保審・医療部会

2024年度診療報酬改定では「医療人材の確保」を重点課題に据える、国保の賦課限度額を106万円に引き上げ—社保審・医療保険部会

2022年度改定での「在宅医療の裾野を広げるための加算」や「リフィル処方箋」など、まだ十分に活用されていない—中医協(1)

「医薬品の安定供給」に力を入れる製薬メーカーの医薬品、薬価でも高い評価を設定すべきだが・・・―中医協・薬価専門部会

医療従事者の給与アップ財源を「診療報酬引き上げ」に求めるか、「医療機関内の財源配分」(高給職種→低い給与職種)に求めるか—中医協総会

深刻化するドラッグ・ラグ/ロスの解消や小児用医薬品開発に向け、専門家の研究結果も踏まえた薬価上の対応を検討―中医協・薬価専門部会

訪問看護の機能強化と同時に不適切事例の適正化・効率的なサービス提供も進めよ、退院当日の複数回訪問看護も適切に評価—中医協総会(2)

「意味のある医療・介護連携」が重要、「サービス担当者会議への出席」などを機能強化加算等の要件に据えるべきか—中医協総会(1)

優れた新薬の薬価を支える新薬創出等加算、企業要件や品目要件、加算の計算式、累積控除時期をどう考えていくべきか―中医協・薬価専門部会

医師少数区域等の脳卒中患者へ、迅速にtPA静脈注射療法・血栓回収療法を実施可能とする診療報酬上の手当てを検討—中医協総会(2)

安全で良質な「外来がん化学療法」に向け基準等作成を義務化するか、急性期充実体制加算に外来化学療法実績を求めるか—中医協総会(1)

2024診療報酬改定、救急医療管理加算の基準・急性期病棟での高齢者対応・看護必要度B項目などが重要論点—入院・外来医療分科会(2)

看護職員処遇改善、「独自の+α」を行う病院もある、6割超の病院で看護職「以外」の処遇改善も実行―入院・外来医療分科会(1)

勤務医の労働時間上限規制が2024年度から厳格される中、「救急医療体制の確保」が極めて重大な課題となる―入院・外来医療分科会(3)

「データ数が少ない」「適切なデータ提出が行えない」病院は、DPC制度からの退出を求めてはどうか―入院・外来医療分科会(2)

急性期一般1で「看護必要度B項目の廃止」を検討、A項目の呼吸ケア・創傷処置等なども見直しへ―入院・外来医療分科会(1)

費用対効果評価が低いと判断された医薬品・医療機器、「費用対効果評価が対照技術と等しくなる」まで価格を下げるべきか―中医協

「要介護度が高い在宅患者への訪問診療の評価引き上げ」「高齢者施設への極めて頻回な訪問診療の評価適正化」など検討—中医協総会

2024年度診療報酬改定の基本方針論議続く、物価高騰対応の必要性言及を医療提供サイドは高く評価するが、費用負担者は効率化を強く要請

地域包括ケア病棟への入院料逓減制、障害者施設等での施設基準明確化、提出データ評価加算の要件見直しなど検討―入院・外来医療分科会(3)

2024年度診療報酬改定、「高齢者の救急搬送等」にどう対応すべきか、「かかりつけ医機能」をどう報酬で評価すべきか—中医協(2)

「日本国民に必要な医薬品でもドラッグラグ・ロス、高い薬価を設定し、それが維持される仕組みが必要」と医薬品団体―中医協・薬価専門部会

医療機器等のチャレンジ申請、「保険適用後にも一定の期間」申請可能に―中医協・材料部会

「働きながらがん治療を継続できる」環境整備に向け、化学療法の外来移行、栄養指導等を強力に推進―入院・外来医療分科会(3)

回復期リハ病棟での栄養・口腔管理推進、療養病棟の医療区分細分化、入院全般での身体拘束ゼロ等などが重要論点―入院・外来医療分科会(2)

「患者本位の医療実現」「個々の患者に相応しい療養環境」など考え、看護必要度や平均在院日数などを見直し―入院・外来医療分科会(1)

費用対効果評価に基づく価格調整をより広範囲にすべきか、介護費用削減効果を医薬品・医療機器の価格に反映させるべきか―中医協

コロナ診療報酬特例、コロナ感染拡大の状況・医療現場の効率的診療状況踏まえて「点数を引き下げて継続する」方向で調整—中医協総会

医師働き方改革効果あるプログラム医療機器、メーカー側は「加算評価」を求めるも、中医協委員は「理解できない」と反論―中医協・材料部会

診療報酬改定のない年の薬価改定(中間年改定)、医薬品供給やドラッグラグ・ロスへの影響も見ながら在り方を検討―中医協・薬価専門部会

2024年度診療報酬改定に向けて第1ラウンド論議を総括、今後、個別具体的な点数・施設基準に関する第2ラウンド論議へ—中医協総会

医療部会でも2024年度診療報酬改定「基本方針」論議、病院団体が「食事療養費引き上げ」「賃上げの原資確保」を強く要請—社保審・医療部会

2024年度診療報酬改定「基本方針」論議始まる、物価急騰への対応や医療保険制度の持続可能性確保など重視―社保審・医療保険部会(1)

小児薬開発促進のため新薬創出等加算の積極的活用を、企業の予見可能性確保のため市場拡大再算定見直しを―中医協・薬価専門部会

療養病棟の医療区分、「疾患・状態での該当」と「処置での該当」で状況が異なる点踏まえ細分化すべきか―入院・外来医療分科会(4)

「在宅患者の状態悪化→外来受診→地域包括ケア病棟入院」の流れも高く評価し、救急搬送・受け入れ負担軽減を―入院・外来医療分科会(3)

ICU評価は「看護必要度+SOFAスコア」へ、HCU看護必要度から心電図モニタ管理など削除へ―入院・外来医療分科会(2)

看護必要度が「高齢の誤嚥性肺炎等患者の急性期一般1への救急搬送」を促している可能性―入院・外来医療分科会(1)

費用対効果制度について医薬品業界・医療機器業界から意見聴取、医薬品・機器の各々の特性踏まえた制度改善を―中医協

後発品の価格帯集約ルール、医療上の必要な医薬品の価格を下支えするルールなど、どのように考えていくべきか―中医協・薬価専門部会

少子化が進展する中で、小児医療・周産期医療について「集約化」と「アクセス確保」とのバランス考慮が極めて重要—中医協総会

2024年度以降の診療報酬改定、実施時期を2か月遅らせ「6月1日施行」とする方針を中医協で固める、薬価改定は4月実施を維持

医薬品を保険適用した後の「効能効果追加」などの評価改善、市場拡大再算定の在り方を継続論議―中医協・薬価専門部会

診療時間短縮などの効果あるプログラム医療機器、特別な評価をすべきか?―中医協・材料部会

感染対策向上加算等、「次なる新興感染症に備えるための医療機関・都道府県の協定」締結進むような見直しを—中医協総会

一部に「歪んだオンライン診療」、適切な形でのオンライン診療推進を目指せ!D to P with Nの量・質の拡充を―入院・外来医療分科会(4)

外来医療の機能分化が2024年度診療報酬改定でも重要テーマ、生活習慣病管理の取得・算定推進に向けた手立ては―入院・外来医療分科会(3)

入退院支援加算について「入院料別の施設基準・算定要件」など検討しては、緊急入院患者の退院支援が重要課題―入院・外来医療分科会(2)

がん化学療法の外来移行、「栄養指導」や「仕事と治療との両立支援」などと一体的・総合的に進めよ―入院・外来医療分科会(1)

高額な医薬品・医療機器など、より迅速かつ適切に費用対効果評価を行える仕組みを目指せ、評価人材の育成も急務―中医協

新薬創出等加算の企業要件には「相当の合理性」あり、ドラッグ・ラグ/ロスで日本国民が被る不利益をまず明確化せよ―中医協・薬価専門部会

在宅医療ニーズの急増に備え「在宅医療の質・量双方の充実」が継続課題!訪問看護師の心身負担増への対応も重要課題—中医協総会

入院医療における「身体拘束の縮小・廃止」のためには「病院長の意識・決断」が非常に重要―入院・外来医療分科会(3)

地域包括ケア病棟、誤嚥性肺炎等の直接入棟患者に「早期から適切なリハビリ」実施すべき―入院・外来医療分科会(2)

総合入院体制加算から急性期充実体制へのシフトで地域医療への影響は?加算取得病院の地域差をどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)

「特許期間中の薬価を維持する」仕組み導入などで、日本の医薬品市場の魅力向上を図るべき―中医協・薬価専門部会

乳がん再発リスクなどを検出するプログラム医療機器、メーカーの体制など整い2023年9月から保険適用―中医協総会(2)

高齢患者の急性期入院、入院後のトリアージにより、下り搬送も含めた「適切な病棟での対応」を促進してはどうか—中医協総会(1)

2024年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、医薬品に関する有識者検討会報告書は「あくまで参考診療」—中医協総会(3)

マイナンバーカードの保険証利用が進むほどメリットを実感する者が増えていくため、利用体制整備が最重要—中医協総会(2)

かかりつけ医機能は「地域の医療機関が連携して果たす」べきもの、診療報酬による評価でもこの点を踏まえよ—中医協総会(1)

2024年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉等サービス報酬の同時改定で「医療・介護・障害者福祉の連携強化」目指せ—中医協総会(2)

医師働き方改革サポートする【地域医療体制確保加算】取得病院で、勤務医負担がわずかだが増加している—中医協総会(1)

患者・一般国民の多くはオンライン診療よりも対面診療を希望、かかりつけ医機能評価する診療報酬の取得は低調―入院・外来医療分科会(5)

医師働き方改革のポイントは「薬剤師へのタスク・シフト」、薬剤師確保に向けた診療報酬でのサポートを―入院・外来医療分科会(4)

地域包括ケア病棟で救急患者対応相当程度進む、回復期リハビリ病棟で重症患者受け入れなど進む―入院・外来医療分科会(3)

スーパーICU評価の【重症患者対応体制強化加算】、「看護配置に含めない看護師2名以上配置」等が大きなハードル―入院・外来医療分科会(2)

急性期一般1で「病床利用率が下がり、在院日数が延伸し、重症患者割合が下がっている」点をどう考えるべきか―入院・外来医療分科会(1)

総合入院体制加算⇒急性期充実体制加算シフトで産科医療等に悪影響?僻地での訪問看護+オンライン診療を推進!—中医協総会

DPC病院は「DPC制度の正しい理解」が極めて重要、制度の周知徹底と合わせ、違反時の「退出勧告」などの対応検討を—中医協総会

2024年度の費用対効果制度改革に向けた論議スタート、まずは現行制度の課題を抽出―中医協

電子カルテ標準化や医療機関のサイバーセキュリティ対策等の医療DX、診療報酬でどうサポートするか—中医協総会

日常診療・介護の中で「人生の最終段階に受けたい・受けたくない医療・介護」の意思決定支援進めよ!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)

訪問看護の24時間対応推進には「負担軽減」策が必須!「頻回な訪問看護」提供への工夫を!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)

急性期入院医療でも「身体拘束ゼロ」を目指すべきで、認知症対応力向上や情報連携推進が必須要素—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)

感染対策向上加算の要件である合同カンファレンス、介護施設等の参加も求めてはどうか—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)

要介護高齢者の急性期入院医療、介護・リハ体制が充実した地域包括ケア病棟等中心に提供すべきでは—中医協・介護給付費分科会の意見交換

2024年度の診療報酬に向け、まず第8次医療計画・医師働き方改革・医療DXに関する意見交換を今春より実施—中医協総会

2022年度改定での「在宅医療の裾野を広げるための加算」や「リフィル処方箋」など、まだ十分に活用されていない—中医協(1)