新専門医の資格取得目指す専攻医の研修、地域別・診療科別の採用数上限(シーリング)で「指導医派遣実態」等反映へ―医師専門研修部会

2025.7.29.(火)

来年度(2026年度)の「新専門医資格の取得を目指す研修を行う専攻医」の募集プログラムに係るシーリング(専攻医の採用数上限)については、「指導医の派遣実績」を踏まえた加算を行う。ただし、指導医の派遣実績が想定よりも多いことが明らかになったことから「より多く指導医の派遣を行っている」場合にシーリングのさらなる加算を行ってはどうか—。

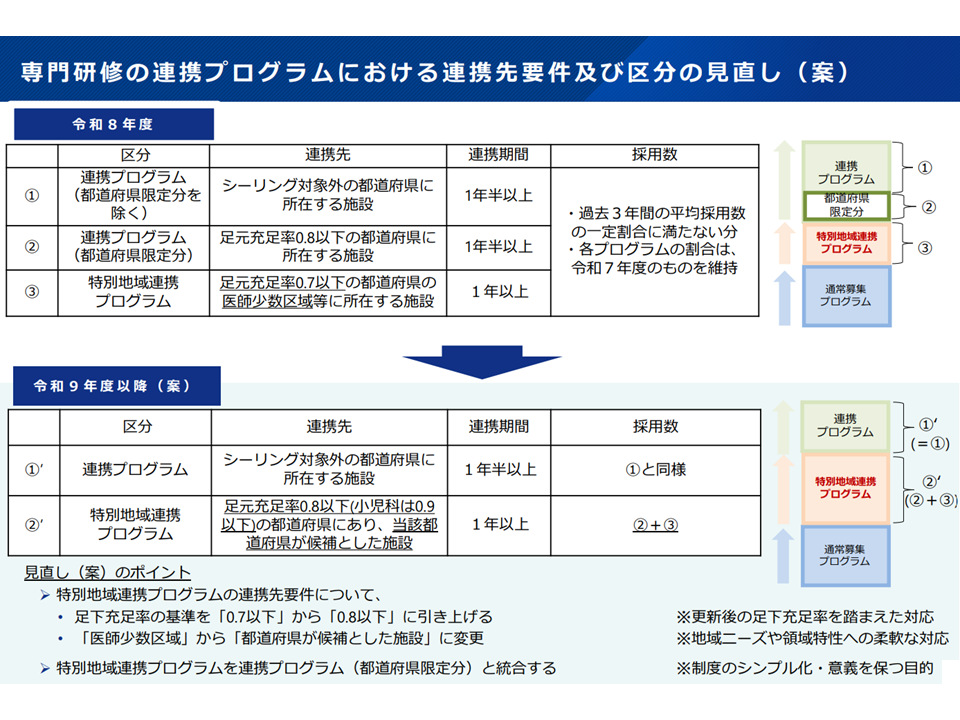

2027年度からの専攻医募集に係るシーリングについては、上限数設定のベースとなる「必要医師数」を最新データに基づいて更新するとともに、「特別連携プログラム」と「連携プログラムの都道府県限定分」とを統合するなど、よりシンプルで分かりやすく、また「医師の地域派遣がさらに進みやすくなる」仕組みとしてはどうか—。

7月24日に開催された医道審議会・医師分科会の「医師専門研修部会」(以下、専門研修部会)で、こうした議論が行われました。来年度(2026年度)については「今年(2025年)11月から専攻医募集が始まる予定なため、持ち回り会議などで早急に結論を出す」ことに、2027年度分についても「都道府県と基本領域学会との連携体制構築の時間を確保するため、早めに結論を出す」ことになっています。

7月24日に開催された「令和7年度第2回 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会」

2026年度の新専門医制度シーリング、指導医派遣状況を踏まえた「採用数上限加算」を

2018年度から「新専門医制度」が全面スタートしました。従前の専門医制度には「各学会が独自の基準で専門医を認定しているため、専門医の質担保が難しく、国民に分かりにくい」などの問題点があり、「日本専門医機構と各学会が共同して研修プログラムを作成し、統一した基準で認定を行う仕組み」に改められています。

ただし「専門医の質を追求するあまりに養成施設の要件が厳しくなり、地域間・診療領域間の医師偏在が助長されてしまうのではないか」との不安が医療現場や自治体にあることから、▼日本専門医機構▼学会▼都道府県▼厚生労働省—が重層的に「医師偏在の助長を防ぐ」仕組みが設けられています。

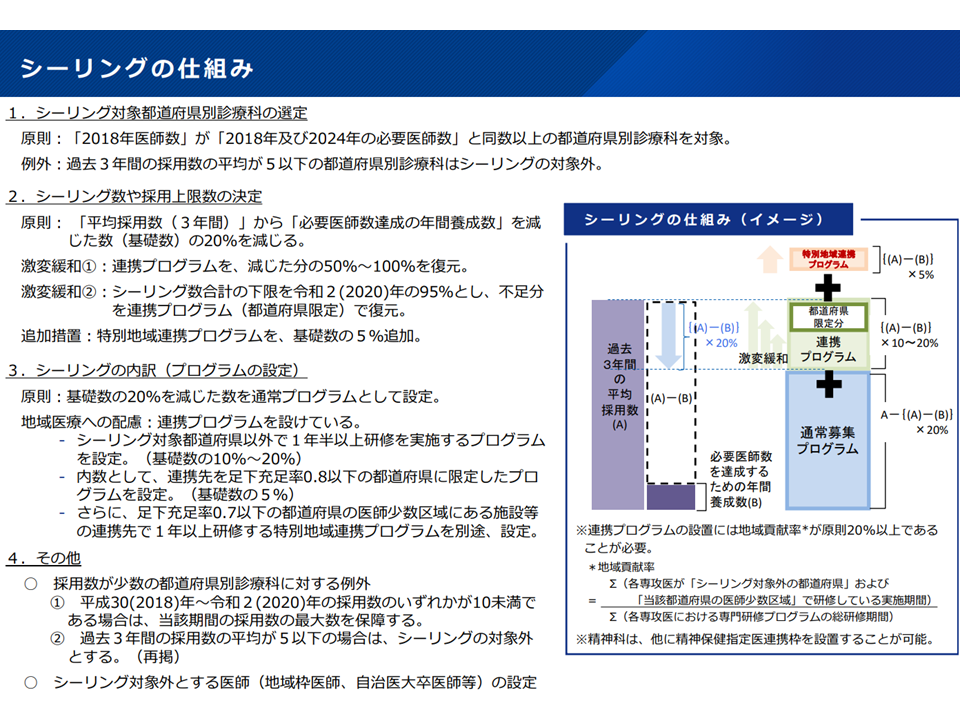

この「医師偏在の助長を防ぐ」仕組みの1つに「地域・基本領域ごとの専攻医採用数に上限を設ける」仕組み【シーリング】があり、▼都道府県別・診療領域別の必要医師数を勘案した上限を設定する▼医師少数区域等での一定期間の研修(=勤務)を推進するための【連携プログラム】、【特別地域連携プログラム】設置を可能とする—といった形となっていますが、「医師不足が顕著な東北地方との連携が十分に進んでいない」との課題を踏まえた段階的な見直しが検討されています。

現行のシーリングの概要(医師専門研修部会3 241213)

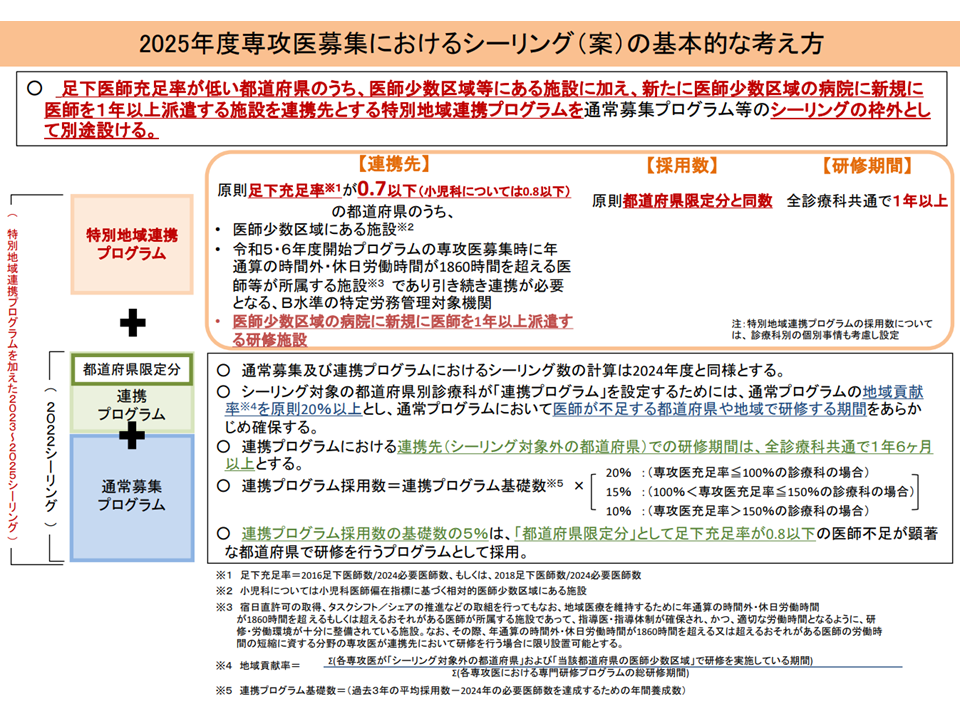

日本専門医機構の提唱する2025年度シーリング案の全体像(医師専門研修部会3 240719)

段階的なシーリング見直しのうち「来年度(2026年度)見直し」の内容は次のようなものです。

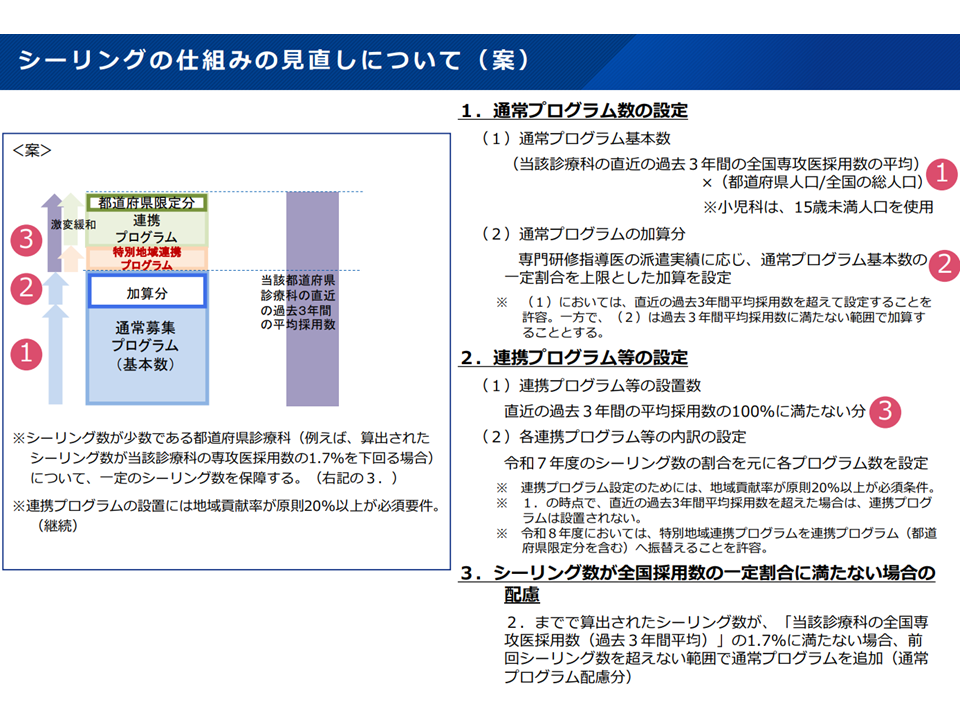

(1)診療領域別・都道府県別の専攻医(新専門医資格取得を目指す研修医)募集定員に上限を設ける場合には、その上限は▼通常募集プログラム(基本数)+▼通常プログラムの加算分+▼連携プログラム等+▼その他(配慮分)の合計とする

→「直近過去3年間の平均採用数」が上限となる(現在はシーリングの【外】に特別地域連携プログラムを設置が可能だが、2026年度はシーリングの【内】に設置しなければならなくなる)

(2)通常募集プログラム(基本数)は「当該診療領域の直近過去3年間の全国専攻医採用数の平均」×「都道府県人口÷全国の総人口」とする(ただし小児科は「15歳未満人口」を使用して計算する)

→現在は「都道府県別・診療領域別の平均採用数」をベースにしているが、「当該診療領域における【人口】当たり平均採用数」ベースに見直す

(3)通常プログラムの加算分は「通常募集プログラム(基本数)の15%」とし、「専門研修指導医の派遣実績」等に応じて各研修施設に振り分ける

→後述のように加算分は「203名」となり、これを「都道府県別・診療領域別に振り分け、さらに各施設へ指導医派遣実績等に応じて振り分ける」イメージ

(4)連携プログラム等は、▼連携プログラム(都道府県限定分、医師充足率80%以下の地域で1年6か月以上の研修(勤務)を行う)+▼連携プログラム(都道府県限定以外分、医師充足率80%以下の地域で1年6か月以上の研修(勤務)を行う)+▼特別地域連携プログラム(医師充足率70%以下の地域で1年以上の研修(勤務)を行う)の合計とする

→「直近の過去3年間の平均採用数」と「(2)+(3)」との差の範囲で連携プログラム等を設置することができる

→「特別地域連携プログラム」は現在、シーリングの「外」に置かれているが、見直し後は「シーリングの中」に設置する

→2026年度には、経過措置として「特別地域連携プログラム」を「連携プログラム(都道府県限定分、都道府県限定以外分)に振り替えることができる

(5)その他(配慮分)は、「(2)から(4)で算出されたシーリング数」<「当該診療領域の全国専攻医採用数(過去3年間平均)の1.7%」となる場合、前回シーリング数を超えない範囲で通常プログラムを追加(通常プログラム配慮分)するもの

2025年度専攻医採用数シーリングの考え方(医師専門研修部会1 250130)

現行シーリングと見直し後シーリングとの大きな違いとして、▼見直し後には「指導医の派遣実績」を加算している▼特別地域連携プログラムについて、現行制度では「シーリングの外」においているが、見直し後には「シーリングの中」に含めている▼採用数が少ない研修プログラムへの「配慮」分が設けられている—点があげられます。したがって「特別地域連携プログラムを積極的に設置・募集・採用」、つまり「医師少数区域の病院と連携した専門研修プログラムで専攻医を設置・募集・採用」しなければ、採用枠がどんどん少なくなっていくことになります(ただし激変緩和のために、2026年度採用分については「特別地域連携プログラムを連携プログラムに振り替える」ことを認める)。

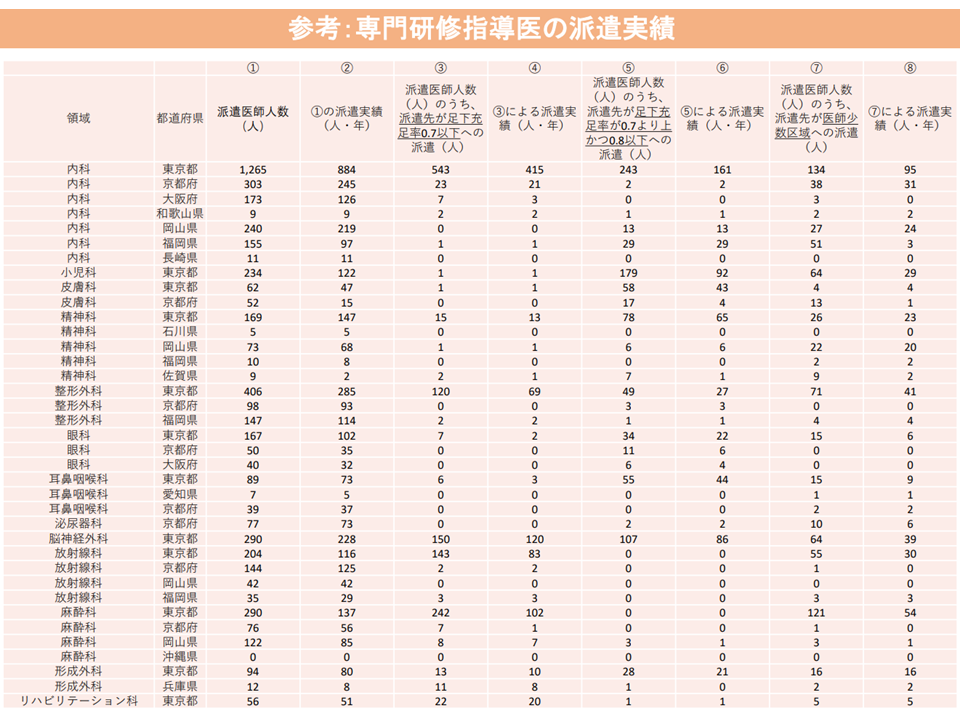

この考え方に沿って「具体的な2026年度の採用数」を計算する過程で、「指導医の派遣実態が想定よりも、はるかに多い」ことが分かってきました。

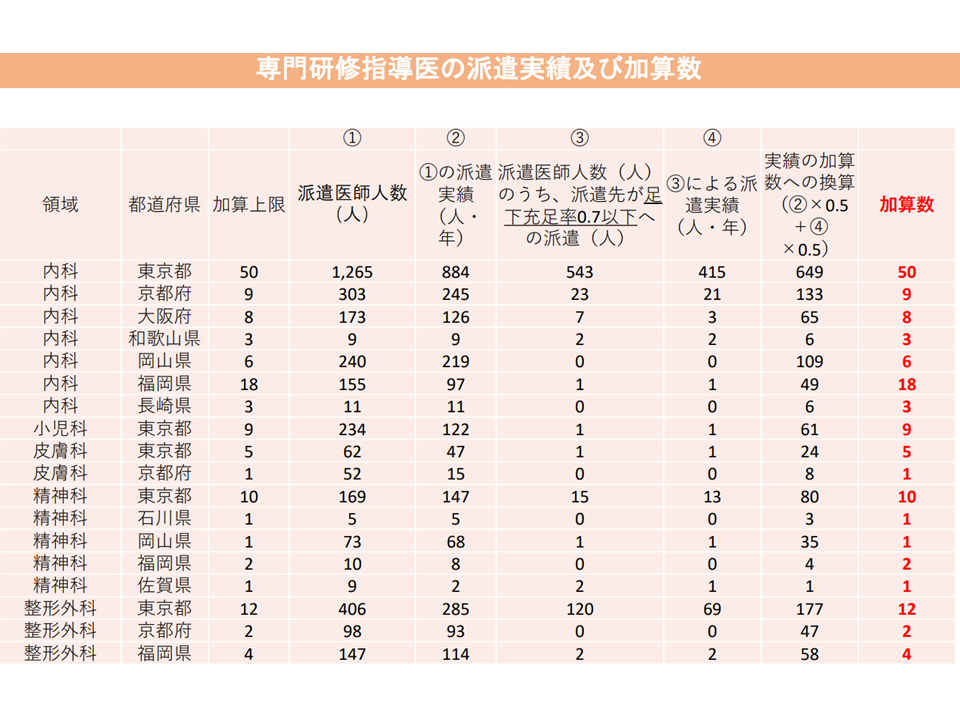

例えば、東京都の内科領域では常勤・非常勤含めて1265名の指導医派遣がなされ、うち、医師少数区域への派遣は134名で、「実質的に週5日間の勤務に換算して、何名の指導医が派遣されているのか」に換算(週1日勤務の派遣は5分の1と考えるイメージ)すると95名となります。

指導医の派遣実績(医師専門研修部会1 250724)

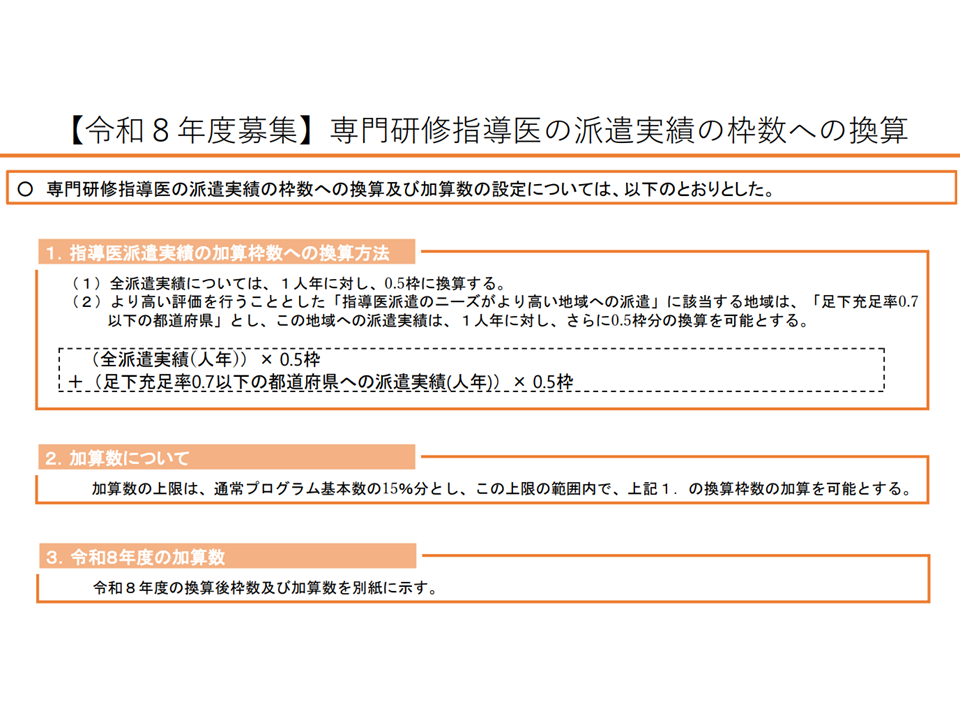

また日本専門医機構の設定した「指導医派遣実績の加算数への換算」(派遣実績の2分の1を加算するイメージ)によれば、「649名分を加算する」ことになっています。

日本専門医機構による指導医派遣の換算結果(医師専門研修部会4 250724)

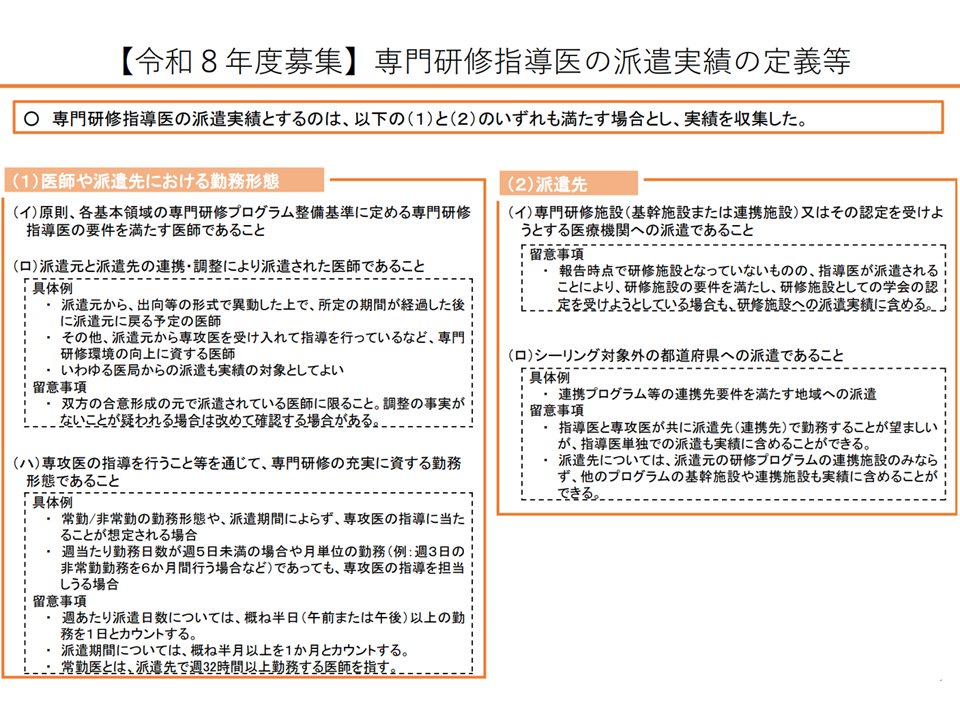

指導医派遣の定義(医師専門研修部会2 250724)

指導医派遣の枠数への換算(日本専門医機構)(医師専門研修部会3 250724)

一方、制度上の加算数は、東京都・内科領域では「50名」にとどまり、大きな開きがあります。

このため厚生労働省は「指導医派遣の実態が非常に多い場合には、さらに一定の加算を行ってはどうか」と専門研修部会に提案しました。

この提案に対しては、「加算に加算を重ねてシーリング(採用数上限)が大きくなりすぎれば、シーリングの意味がなくなってしまう」(野木渡委員:日本精神科病院協会副会長)などの指摘が出ています。シーリングは「医師がすでに多い地域・領域に、厳しい採用上限を設ける」ことで、そこで採用されなかった医師が「医師の少ない地域・領域」へ志望を切り替え、結果、医師偏在(都市部への医師集中など)が進まないようにすることを目指すものです。したがって「加算によってシーリングの枠が大きくなる」ことは、医師偏在抑制効果を小さくしてしまう弊害もあるのです。

また都道府県サイドからは「常勤での指導医派遣を重視すべき」との強い意見が出ています。指導医がフルタイムで勤務する地域・病院には、それだけ「専攻医」も集まりやすいと言えるためです。

こうした意見を踏まえて厚労省は「医師少数区域への『常勤』での指導医派遣の実態」と、「制度上の加算数」との比率を踏まえた「さらなる加算」(例えば「制度上の加算数」が「実態」の2倍である場合には2人分をさらに加算する、といったイメージ)を検討していく考えを示しています(全体で2-3%の上乗せにとどまり、上限数を大きく引き上げることにはならない)。

なお、来年度(2026年度)の専攻医採用については「今年(2025年)の11月から募集開始」となる見込みであり、また今夏(2025年夏)には「各都道府県に『どの地域の、どの領域で専攻医を何名採用するのか』を示し、それに対する意見をもらう」という手続きがあるため、残された時間はごくごくわずかです。このため遠藤久夫部会長(学習院大学学長)と厚労省は「具体的な『さらなる加算』案(「医師少数区域への『常勤』での指導医派遣の実態」と、「制度上の加算数」との比率など)を持ち回り会議で決定する」方針を固めています。

2027年度以降、特別地域連携プログラムと都道府県限定分連携プログラムを統合へ

次に「2027年度以降」のシーリング見直し内容を見てみましょう。

まず、シーリング、つまり「採用数の上限」は「都道府県別・診療領域別の必要医師数」をベースに設定されます。

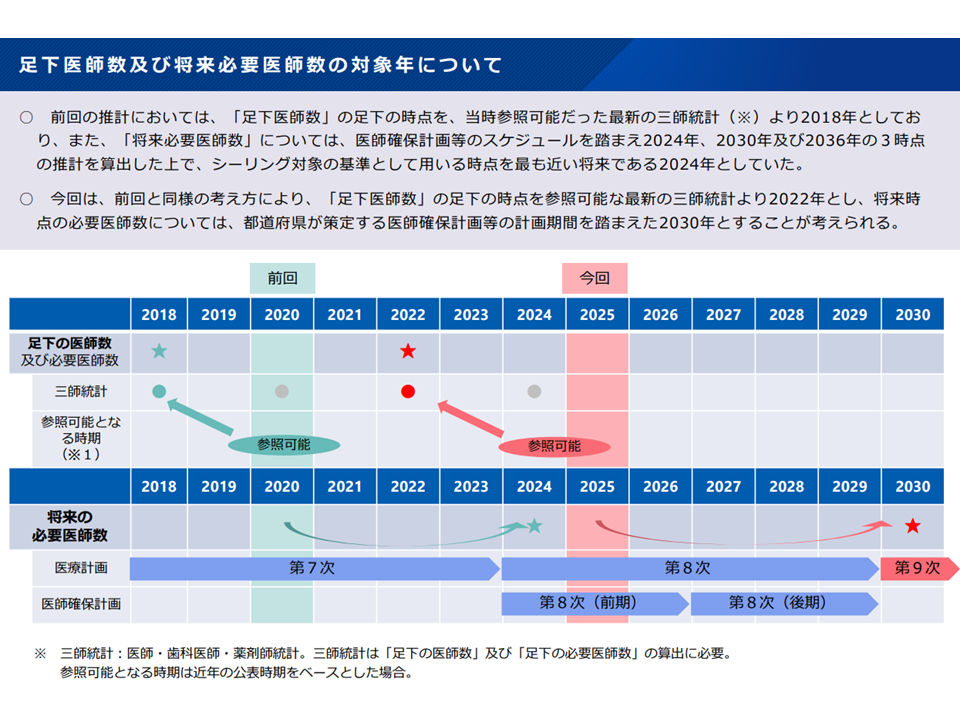

現在の必要医師数は「2024年に必要となる地域別・診療領域別医師数」であり、今般、数値更新を行い「2030年に必要となる地域別・診療領域別医師数」を新たに計算しました(厚労省サイトはこちらとこちら)。今後、この新たな(2030年の)「地域別・診療領域別の必要医師数」をベースにシーリング(採用数上限)を計算していきます。

地域別・診療領域別必要医師数の更新(医師専門研修部会5 250724)

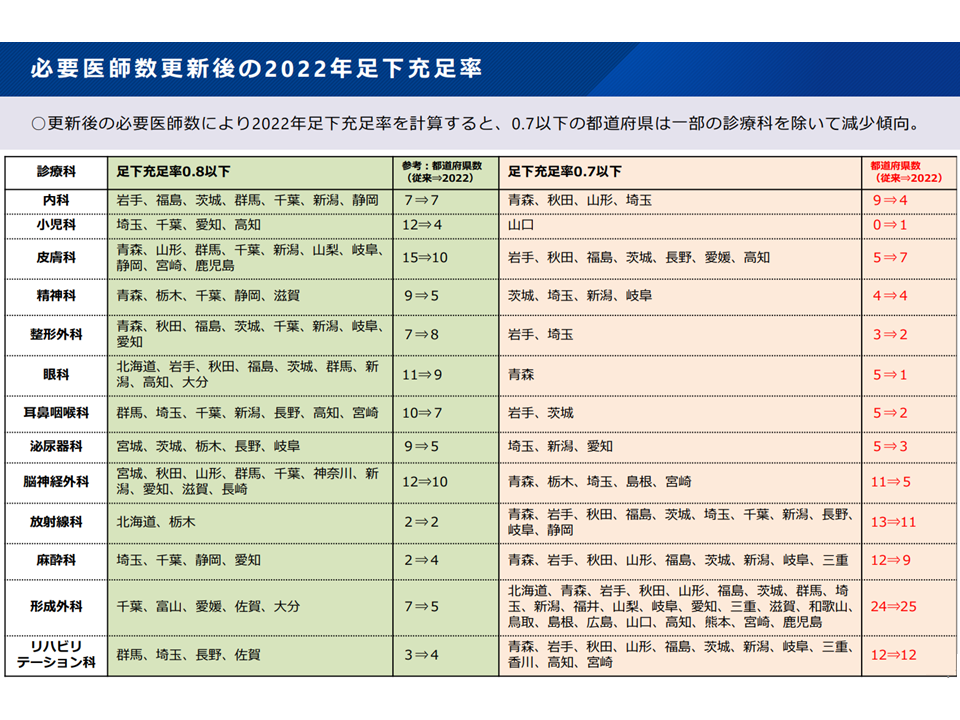

ところで、この新たな(2030年の)「地域別・診療領域別の必要医師数」をもとにすると、「医師充足率が0.7未満(必要医師数に対し、現状では70%未満の医師しか確保できていない)となる地域・領域が大きく変わる」(減るケースが多い)ことが分かりました。

新たな必要医師数に基づくと、医師充足率0.8以下、0.7以下の地域が大きく変わる(医師専門研修部会6 250724)

古い必要医師数に基づく医師充足率0.8以下、0.7以下の地域(医師専門研修部会7 250724)

この「医師充足率が0.7未満の地域・領域」は、「特別地域連携プログラムの連携地域」となります(例えば、東京の●●診療科の専門研修プログラムにおいて、一部を医師充足0.7未満の県(例えば東北地方)にある医師少数区域に所在する病院に1年以上派遣する、といったイメージ)。

すると、必要医師数を更新した後には「特別地域連携プログラム」の設定が難しくなり、結果、「医師不足が顕著な地域・領域への医師派遣」が困難になってしまいます(医師偏在抑制効果が小さくなってしまう)。

そこで厚労省は2027年度には、次のようなシーリング制度の見直しを行ってはどうかとの提案を行いました。

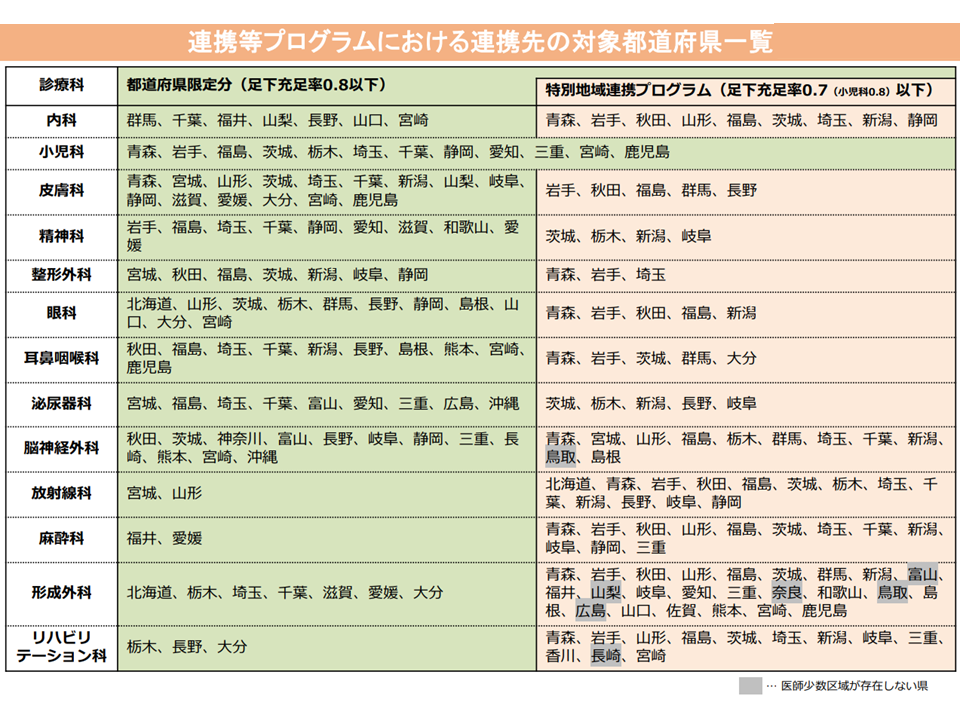

(a)「特別地域連携プログラム」と、「連携プログラムの都道府県限定分」とを統合する

(特別連携プログラムの医師充足率要件0.7が厳しすぎるため、「0.8」に緩和することが考えられるが、その場合、「連携プログラムの都道府県限定分」の要件0.8と同じくなるため、統合する)

(b)「特別地域連携プロラグラム」について、「医師少数区域等に所在する医療機関との連携」だけでなく、「都道府県の指定する医療機関との連携」へと要件を緩和する

2027年度以降、特別地域連携プログラムと連携プログラム(都道府県限定分)とを統合してはどうか(医師専門研修部会8 250724)

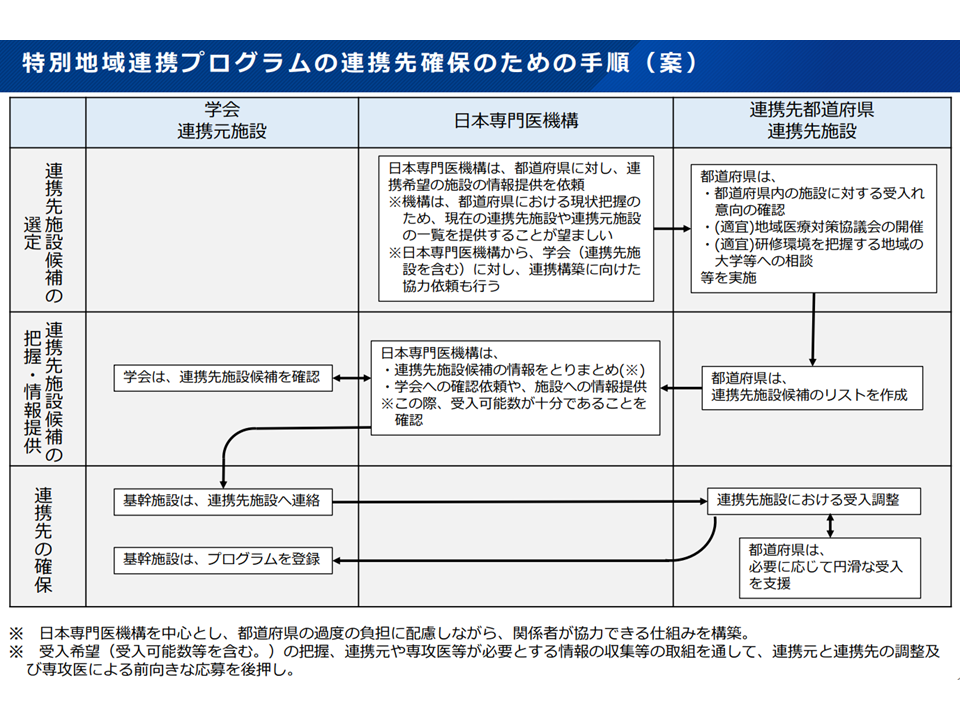

また、基本領域学会等から「連携先の確保が困難である」との指摘があることなどを踏まえて、「日本専門医機構、都道府県、基本領域学会が密接に協力して連携先確保に努める」仕組みも構築されます。例えば、▼受入希望(受入可能数等を含む)の把握、連携元や専攻医等が必要とする情報の収集などを日本専門医機構を中心として関係者が協力する▼都道府県の過度の負担に配慮するため、地域の大学を含む学会等の協力を得るなどの対応を日本専門医機構を通じて周知する—などです。

2027年度以降、特別連携プログラムの「連携先」確保体制を構築する(医師専門研修部会9 250724)

次のように、少しシンプルな仕組みとなり、委員はこの見直し方向を歓迎しています。

【現在】

・通常プログラム

・連携プログラム(シーリング対象外の地域との連携)

・連携プログラム(都道府県限定分、医師充足率0.8以下の地域との連携)

・特別地域連携プログラム(医師充足率0.7以下の地域との連携)

↓

【見直し案】(2027年度以降)

・通常プログラム

・連携プログラム(シーリング対象外の地域との連携)

・特別地域連携プログラム(医師充足率0.8以下の地域との連携)

ただし、▼今の日本専門医機構には、「連携先確保体制の構築」は難しいのではないか。関係者が連携・協力すべき(今村英仁委員:日本医師会常任理事)▼都道府県の意向を十分に聞いて、見直し内容を決定すべき(山口育子委員:ささえあい医療人権センターCOML理事長)—などの注文もついています。

また都道府県サイドからは「現在の連携プログラム(都道府県限定分)は医師充足率0.8以下の地域で1年半以上の研修を受けることとなっているが、見直しによって特別地域連携プログラムに統合され、医師充足率0.8以下の地域で1年以上の研修を受けることになると、『半年分、医師不足地域に派遣される医師が減る』ことにつながるのではないか。見直し後の特別地域連携プログラムでは、医師充足率0.8以下の地域で『1年半以上』の研修を受けることとすべきではないか」といった提案も出ています。

さらに(b)について都道府県サイドからは「例えば、心臓血管外科などの領域では、基幹施設でなければ研修を受けられない。そうした場合には、医師少数区域等に所在する医療機関ではないが、都道府県による指定として特別地域連携プログラムの連携先としてよい、ことなどを例示してほしい」との要望も出されました。現在は「医師少数区域に所在する病院」での研修が特別地域連携プログラムの要件となっていますが、2027年度以降は「都道府県型の要素を勘案して、医師少数以外の地域での研修も可能とする」方針が固められています(関連記事はこちら)。その際、「どういった要素を勘案するべきか」を少し明確にしてほしいと都道府県は要請しています。

こうした意見も参考に、さらに具体的に「2027年度以降のシーリング見直し」対象を練っていきます。2027年度から専門研修を開始する専攻医の募集は「2026年11月」から始まるため、厚労省は「なるべく早く見直し内容を確定し、連携先構築の時間を確保したい」との考えを示しています。

このほか、専門研修のシーリングに関しては▼特別地域連携プログラムを2026年度から「シーリング内」に組み込むこととしている。それが直接関係しているのか不明だが「大阪府と新潟県の連携」が大幅に縮減したという話を聞いている。見直しの効果・影響なども検証していく必要がある(山口委員、今村委員)▼都道府県レベルでなく、「地域ブロックレベル」で医師確保などを図ることも検討していくべき(今村委員、渡辺毅参考人:日本専門医機構理事長)▼医師確保などは「都道府県レベル」での検討が重要であろう、同じ東北ブロックでも「宮城県は比較的医師が多いが、福島県は圧倒的に足らない」等の偏在がある(立谷秀清委員:全国市長会、福島県相馬市長)▼常勤での指導医派遣も重要だが、「非常勤の指導医が、連続・継続して派遣される」ことも非常に重要である点に留意すべき(片岡仁美委員:京都大学医学研究科医学教育・国際化推進センター教授)—などの意見が出されています。

【関連記事】

医師の「若手時代は専門性を追求し、高齢になると総合的な診療を行う」との特性踏まえたリカレント教育など研究—日本専門医機構・渡辺理事長

医師少数「以外」の地域でも、都市と地方の双方での専門医資格のための研修(特別地域連携プログラム)を実施可能としては―医師専門研修部会

新専門医目指す「専攻医」の2025年度採用は9762名、外科専攻医が増加、東北地方での専攻医増は限定的―日本専門医機構

「新専門医」資格取得を目指す専攻医採用シーリング、「医師少数区域への指導医派遣・専攻医勤務」推進する仕組みへ見直し―医師専門研修部会

大学病院等の指導医派遣実績踏まえた専攻医採用枠増員に賛成、「専攻医の研修、住環境、待遇改善」なども進めよ―専門医機構・渡辺理事長

大学病院等が既にもつ「指導医」派遣実績踏まえ、新専門医制度シーリング(地域別・診療領域別の採用数上限)で優遇―医師専門研修部会

2025年度から専門医資格取得のための研修行う専攻医募集スケジュール決定、例年どおり11月1日から募集開始—日本専門医機構・渡辺理事長

新専門医制度、「優れた医師の養成」という本来目的と「医師偏在の是正」とをどう両立させていくべきか―医師専門研修部会(2)

2025年度の新専門医目指す専攻医募集、「玉突き案」は却下、「シーリング逃れ」の実態を解明―医師専門研修部会(1)

新専門医制度内での医師偏在是正のためには、医師少数区域での勤務促す特別連携プログラム拡充が重要―専門医機構・渡辺理事長

2025年度の新専門医制度研修の専攻医募集内容を議論、「医師少数区域での研修」をどう促していくか―医師専門研修部会

新専門医制度、2024年度からは「シーリングの効果検証」や「サブスペ領域の整備基準設定と審査」などが重要検討課題―日本専門医機構

患者を全人的・総合的に診療する「総合診療専門医」、国民の認知度を高めることで「総合診療専門医を志す医師」の増加に期待―日本専門医機構

将来の医療水準向上目指す「新専門医制度の臨床研究医コース」、地域枠からの応募認めるなど門戸を広げ、優秀論文を表彰―日本専門医機構

日本外科学会認定の「外科専門医」などの広告は2028年度で終了、「機構専門医」への移行を急げ—医療機能情報提供制度等分科会(1)

広告可能な専門医資格は「専門医機構認定の専門医」を基本に、学会認定資格等は新基準を設けて判断へ—医療機能情報提供制度等分科会(1)

2024年度からの専門医研修、「1次募集の採用」は例年に比べて低調、東北・北関東で採用数が若干増加—日本専門医機構・渡辺理事長

新専門医制度において「医師少数区域での研修が進む」ような配慮・対策が2024年度も極めて重要―医師専門研修部会

2024年度から専門医資格取得のための研修行う専攻医の募集スケジュール決定、11月1日から募集開始—日本専門医機構・渡辺理事長

2024年度からの新専門医制度研修は「現行シーリング」を維持、専門研修制度の中で「子育て支援」をどう行うか―医師専門研修部会

2024年度からの新専門医制度研修を受ける専攻医、募集遅らせるわけにいかず「現行シーリングを維持」したい―専門医機構

将来の医療水準向上を目指す「新専門医制度の臨床研究医コース」、研修期間短縮・論文執筆義務緩和で人材確保―日本専門医機構

新専門医目指す「専攻医」の2023年度採用は9325名、東京都での採用数が83名増加しているが・・・―日本専門医機構

専門医要請研修、東北など「医師不足が極めて顕著な地域」と連携するプログラム設定、12月1日から専攻医募集開始―専門医機構

新専門医制度は「優れた医師の養成」が本来目的、「医師偏在の是正」を目指す仕組みではない点を再確認せよ―医師専門研修部会

新専門医制度の臨床研究医コース、11月11日まで異例の2次募集を実施—日本専門医機構・渡辺理事長

新専門医制度の臨床研究医コース、「ゼロからの制度設計見直し」行う—日本専門医機構・渡辺理事長

日本専門医機構、新理事長に東京北医療センターの渡辺毅顧問が就任し、新体制スタート!

「医師不足が極めて顕著な地域」(主に東北)で1年以上研修する新専門医研修の新たな仕組み検討―医師専門研修部会

新専門医制度、サブスペ領域更新・シーリング・子育て世代専攻医支援などが今後の重要検討課題―日本専門医機構・寺本理事長

一般国民に「新専門医制度は何か」など理解してもらうことが最重要、国民向けの情報提供を拡充―日本専門医機構・寺本理事長

放射線カテーテル治療、集中治療科、脊椎脊髄外科の3領域を新専門医サブスペ認定へ―日本専門医機構・寺本理事長

新専門医目指す「専攻医」の2022年度採用は9519名、「内科医不足の解消」などが今後の重要課題―日本専門医機構

専門医を目指す研修プログラムに「どの施設で、どの程度の時間外労働が生じるのか」など明示を―医師専門研修部会

内科専門医、1-2年程度のカリキュラム研修で総合診療専門医のダブルボード取得可―日本専門医機構・寺本理事長

2022年度の臨床研究医コース採用は19名に減、アンケート調査等で課題・改善策探る—日本専門医機構・寺本理事長

新専門研修におけるハラスメント等の相談窓口を開設、「研修医」への情報発信も強化―日本専門医機構・寺本理事長

2022年度の新専門研修に向け、事実上の「シーリング逃れ」等の実態把握し、厳正対処を―医師専門研修部会

基本領域の学会認定専門医、できるだけ「機構認定専門医」へ移行を―日本専門医機構・寺本理事長

広告可能な専門医資格、「日本専門医機構が認定する新専門医」が原則に―医療情報提供内容検討会

どういった医療WEB広告が「不適切」なのか、どう改善すれば良いかを詳説―医療情報提供内容検討会(2)

「日本専門医機構認定の基本領域新専門医」を広告可能とすべきか、「学会認定専門医」広告をどう扱うか―医療情報提供内容検討会(1)

チーム医療等推進のため「特定行為研修を修了した看護師」に業務移管している旨を広告可能に—医療情報提供内容検討会

2021年度から、医療機関等に外国語対応・妊産婦対応の状況報告求める―医療情報提供内容検討会(2)

「特定行為研修を修了した看護師」へのタスク・シフト実施、医療機関で広告可能としてはどうか―医療情報提供内容検討会(1)

不適切な医療WEB広告の通報等増加、エビデンスない「がん免疫療法」等もあり早急是正を―医療情報提供内容検討会

全国統一の「医療の質」評価指標を設け、オールジャパンでの病院ベンチマーク可能に―医療情報提供内容検討会

医療webサイトがどこから不適切となるのか、関係者が協議し指導等の運用・解釈を統一―医療情報提供内容検討会(2)

医療の質向上目指し、「QI事業参加病院のサポート」や「臨床指標の標準化」を行う協議会を設置―医療情報提供内容検討会(1)

全国の医療機関、2019年度から「かかりつけ医機能」や「医療被曝の管理」状況なども都道府県に報告を―医療情報提供内容検討会(2)

医療機関から金銭授受を受ける医療情報サイトは広告、「体験談」等は掲載不可―医療情報提供内容検討会(1)

医療広告ガイドライン、新たなQ&Aを厚労省が提示―厚労省

医療機関ホームページ、手術後生存率等を合理的根拠等示さず記載は不可―医療情報提供内容検討会(1)

患者の体験談やビフォーアフター写真、ホームページへの掲載も原則不可―厚労省

患者の医療機関への感謝の気持ち、不適切なものはホームページ等に掲載禁止―社保審・医療部会(2)

医療機関ホームページ、「患者が元気になるイラスト」など掲載禁止―厚労省・検討会

サブスペ領域、「在り方」に遡って議論しなおし、24領域以外は2022年度以降にスタート―日本専門医機構

専門医資格の更新に際し、「多様な地域での診療従事経験」にインセンティブ付与―専門医機構・寺本理事長

サブスぺ領域の結論出ず、4月からの経験症例は「遡及認定」「学会認定専門医」としてカウント―日本専門医機構

新専門医目指す「専攻医」、2021年度採用は9227名、2022年度のシーリングは現行踏襲―日本専門医機構

臨床研究医コースの応募・採用は27名にとどまる、周知期間不足が原因か—日本専門医機構・寺本理事長

10月8・9日に臨床研究医コースの合否決定し、11月初旬から一般枠の専攻医募集開始へ―日本専門医機構

2021年度からの新専門研修の概要固まる、「シーリング逃れ」などを厳格に是正—医師専門研修部会

新専門医制度の「研究医コース」、9月23日頃から募集開始し10月半ばに採用決定、その後に一般枠の募集開始へ―日本専門医機構・寺本理事長

新専門医制度の「臨床研究医コース」、8月にプログラム等提示し、9月から専攻医募集開始へ—日本専門医機構・寺本理事長

新専門医制度に2021年度から「臨床研究医コース」を新設、7年間の身分保障を行い研究に専念できる環境を整備—医師専門研修部会

新専門医、2021年度採用の専攻医数シーリング案を日本専門医機構固める―医師専門研修部会

新専門医制度、循環器内科や呼吸器内科などのサブスぺ領域で「連動研修」認める―医師専門研修部会

新専門医制度、ハラスメント対策等のルールを6月にも策定―日本専門医機構

2021年度からの専攻医採用シーリング、2020年3月頃に決定へ―日本専門医機構

医療水準向上を目指した研究医養成等も2021年度新専門医養成数に反映させるべき―日本専門医機構

新専門医制度、基本領域の見直しは現時点では不可能、異なる視点でのサブスぺ論議に期待―日本専門医機構

新専門医制度の議論迷走、「機構認定済」の23サブスぺ領域に依然、許可下りず―医師専門研修部会

新専門医制度、2020年度の専攻医シーリング決定し10月15日から専攻医募集開始―日本専門医機構

新専門医制度、「地域医療確保に不可欠な地域枠医師等」はシーリングの別枠に―医師専門研修部会

新専門医シーリングの基礎となる「都道府県・診療科別の必要医師数」、年内に改善要望―日本専門医機構

「都道府県別・診療科別の必要医師数」、2020年早々までに日本専門医機構や基本領域学会等の協議会で検証

新専門医制度の新シーリング、2021年度実施までにコンセプト固めたい―日本専門医機構

専門医制度、「専門医の質確保」(高度な研修)と「地域医療の確保」は両立可能―医師専門研修部会(2)

新専門医制度の専攻医、2020年度から都道府県別・診療科別必要医師数踏まえたシーリング設定―医師専門研修部会(1)

診療科別の必要医師数踏まえ、2020年度以降の専攻医シーリングを設定―日本専門医機構

新専門医制度の採用枠、新たに診療科別・都道府県別の必要医師数をベースに考えてはどうか―医師専門研修部会(2)

内科・外科の連動研修の4月スタート見送り、ただし単位の遡及認定等で専攻医の不利益を回避―医師専門研修部会(1)

消化器内視鏡など23学会・領域のサブスペ認定に理解を求める、専攻医は安心して連動研修実施を―日本専門医機構

消化器内視鏡や老年病、新専門医制度のサブスペシャリティ領域認証に「待った」―医師専門研修部会

新専門医制度、プログラム制の研修にも関わらず2・3年目の勤務地「未定」が散見される―医師専門研修部会

新専門医制度、「シーリングの遵守」「迅速な情報提供」「カリキュラム制の整備」など徹底せよ―医師専門研修部会

新専門医制度、2019年度の専攻医登録を控えて「医師専門研修部会」議論開始

90学会・領域がサブスペシャリティ領域を希望、2019年9月には全体像固まる見込み―日本専門医機構

カリキュラム制での新専門医研修、必要な単位数と経験症例を基本領域学会で設定―日本専門医機構

新専門医制度、サブスペシャリティ領域は事前審査・本審査を経て2019年9月に認証―日本専門医機構

2019年度からの新専門医目指す専攻医の登録は順調、1次登録は11月21日まで―日本専門医機構

新専門医制度、2019年4月から研修始める「専攻医」募集を正式スタート―日本専門医機構

東京都における2019年度の専攻医定員、外科など除き5%削減を決定―日本専門医機構

2019年度新専門医研修、「東京のみ」「東京・神奈川のみ」で完結する研修プログラムの定員を削減―日本専門医機構

2019年度、東京都の専攻医定員数は2018年度から5%削減―日本専門医機構

日本専門医機構、新理事長に帝京大の寺本民生・臨床研究センター長が就任

がん薬物療法専門医、サブスペシャリティ領域として認める―日本専門医機構

2019年度の専攻医登録に向け、大阪や神奈川県の状況、診療科別の状況などを詳細分析―日本専門医機構

東京の専攻医、1年目に207名、2年目に394名、4年目に483名が地方勤務―日本専門医機構

新専門医制度、東京で専攻医多いが、近隣県を広くカバーする見込み―日本専門医機構

新専門医制度によって医師の都市部集中が「増悪」しているのか―医師養成と地域医療検討会

新専門医制度、偏在対策の効果検証せよ―医師養成と地域医療検討会

医学生が指導医の下で行える医行為、医学の進歩など踏まえて2017年度に再整理―医師養成と地域医療検討会

新専門医制度、専門研修中の医師の勤務地を把握できる仕組みに―日本専門医機構

地域医療構想調整会議での議論「加速化」させよ―厚労省・武田医政局長

新専門医制度で医師偏在が助長されている可能性、3県では外科専攻医が1名のみ—全自病

新専門医制度の専攻医採用、大都市部の上限値などの情報公開を―四病協

新専門医制度、東京で専攻医多いが、近隣県を広くカバーする見込み―日本専門医機構

新専門医制度、現時点で医師偏在は助長されていない―日本専門医機構

新専門医制度のサブスペシャリティ領域、国民目線に立ち「抑制的」に認証すべき―四病協

新専門医制度、専攻医の1次登録は10月10から11月15日まで—日本専門医機構

新専門医制度、都道府県協議会・厚労省・検討会で地域医療への影響を監視—医師養成と地域医療検討会

新専門医制度、地域医療への影響を厚労省が確認し、問題あれば対応—塩崎厚労相

2018年度からの新専門医制度に備え、10月から専攻医の仮登録—日本専門医機構

新専門医研修プログラム、都道府県協議会で地域医療を確保する内容となっているか確認―厚労省

専門医機構、地域医療への配慮について「必ず」都道府県協議会の求めに応じよ—厚労省検討会

新整備指針の見直し、総合診療専門医の研修プログラム整備基準を決定—日本専門医機構

専門医整備指針、女性医師に配慮した柔軟な対応などを6月2日の理事会で明記—厚労省検討会

地域医療へ配慮し、国民に分かりやすい専門医制度を目指す—日本専門医機構がQ&A

専門医取得が義務でないことやカリキュラム制の設置、新整備指針の中で対応—日本専門医機構

新専門医制度、整備指針を再度見直し「専門医取得は義務でない」ことなど明記へ―厚労省検討会

新専門医制度、見直しで何が変わったのか、地域医療にどう配慮するのかを分かりやすく示す―日本専門医機構

必要な標準治療を集中的に学ぶため、初の基本領域での研修は「プログラム制」が原則―日本専門医機構

新専門医制度、東京・神奈川・愛知・大阪・福岡では、専攻医上限を過去3年平均に制限―日本専門医機構

専門医制度新整備指針、基本理念に「地域医療への十分な配慮」盛り込む―日本専門医機構

地域医療に配慮した、専門医制度の「新整備指針」案を大筋で了承―日本専門医機構

消化器内科や呼吸器外科など、基本領域とサブスペ領域が連動した研修プログラムに―日本専門医機構

総合診療専門医、2017年度は「日本専門医機構のプログラム」での募集は行わず

新専門医制度、18基本領域について地域医療への配慮状況を9月上旬までにチェック―日本専門医機構

【速報】専門医、来年はできるだけ既存プログラムで運用、新プログラムは2018年目途に一斉スタート―日本専門医機構

新専門医制度、学会が責任もって養成プログラムを作成、機構が各学会をサポート―日本専門医機構

【速報】新専門医制度、7月20日に「検討の場」、25日の総会で一定の方向示す見込み―日本専門医機構

新専門医制度、各学会がそろって同じ土俵に立ってスタートすることが望ましい―日本専門医機構・吉村新理事長

【速報】新専門医制度、日本専門医機構の吉村新理事長「7月中に方向性示す」考え