がん医療の集約化、「地域ごと」「手術・放射線・薬物の療法ごと」「技術の難易度ごと」に各都道府県で検討せよ―がん診療提供体制検討会

2025.7.25.(金)

がん医療について、▼高難度技術は「症例の集約化」によって質の維持・向上を図る必要がある▼長期間のフォローが必要な技術等は「均てん化」をさらに進めるべきである▼患者や医療従事者の減少が進む地域・領域では「症例の集約化」を進めることで、がん診療連携拠点病院等の質の維持・経営の維持が可能になる—といった考えの下、各都道府県で詳細なデータを分析して「どのがん医療分野等を集約化し、どのがん医療分野等を均てん化するか」を関係者で協議してほしい—。

その際には「地域住民の医療へのアクセス」に十分配慮するとともに、地域住民等に「なぜ集約化が必要なのか、集約化するとどのようなメリットがあり、逆に集約化しないとどういった弊害があるのか」を丁寧に、分かりやすく説明する必要がある—。

7月25日に開催された「がん診療提供体制の在り方に関する検討会」(以下、検討会)で、こうした内容を盛り込んだ「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」が概ね了承されました。今後、土岐祐一郎座長(大阪大学大学院医学系研究科外科系臨床医学専攻・外科学講座消化器外科学教授)と厚生労働省で最終の文言調整を行ったうえで「とりまとめ」を確定。その後、都道府県等に宛てて「『とりまとめ』の考え方に沿って、各地域におけるがん医療提供体制の均てん化・集約化方針を検討してほしい」旨の通知が発出されます。

●とりまとめ案はこちら(文言修正の可能性あり)

なお、同日には、6月16日の「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」で固められた「エキスパートパネル(遺伝子パネル検査結果等に基づき、患者に最適な抗がん剤を選択する専門家の会議)の運用方法見直し」なども報告されています。

目次

地域ごと、かつ手術・放射線・薬物の療法ごとに、集約化・均てん化を検討せよ

我が国のがん対策の基礎となる「がん対策推進基本計画」(現在は第4期計画)では、「日本全国のどの地域に住んでいても、優れたがん医療を受けられる体制を整える」という【均てん化】方針とともに、人口の減少・がん医療の高度化などを踏まえた【集約化】を進める方針を示しています。人口が減少し、がん医療の高度化が進む中で、従前どおり「多くのがん診療連携拠点病院等」の整備を続ければ、医療人材や症例(患者)が分散し、「がん診療連携拠点病院などの経営が困難となる」「がん医療の質の低下」という問題が生じてしまいます(集約化の必要性)。一方、例えばがん検診や長期間の薬物療法などについては「身近な医療機関」で受けられる環境が重要となります(均てん化の必要性)。

この考え方は、新たな地域医療構想で「急性期拠点病院機能の集約化・絞り込み」を行う方針が示されていることや、外科系学会が「高度手術を実施する施設の集約化・絞り込みが治療成績の維持・向上に向けて不可欠である」と提言していること(関連記事はこちら)などとも合致します。

がんを含めた医療提供体制整備の責任主体は都道府県であり、また地域の医療資源(医療従事者や医療施設等)や患者の疾患構造、交通網の整備状況、地理的状況などは地域によって大きく異なるため、「がん医療のうち、どの分野を集約化し、どの分野等を均てん化する」のかは都道府県で検討する必要があります。

ただし、都道府県がバラバラの考え方で集約化・均てん化を検討することは好ましくありません(地域住民に不利益が生じる可能性もある)。そこで検討会では、都道府県が検討を行う際の「拠り所」となるべき「指針・考え方」を議論してきました(関連記事はこちらとこちらとこちらとこちら)。

すでにGem Medで報じている内容と重複する部分もありますが、とりまとめの全体像を眺めてみましょう。

まず、「集約化すべきがん医療」と「均てん化すべきがん医療」の切り分けは、(1)医療需給の観点(2)医療技術の観点—の2つの軸で検討することが必要となります。

このうち(1)の医療需給の観点については、がん医療の質確保・がん診療連携拠点病院の経営という視点に立てば、「患者が減り、医療従事者の確保が難しい地域・分野では集約化が必要になる」と考えることができそうです。

検討会では、院内がん登録や関係学会等のデータに基づき、(a)手術療法(b)放射線療法(c)薬物療法—のそれぞれについて「2040年頃に向けて需給がどう変化するのか」「集約化すべきか否か」などを次のように整理しています。

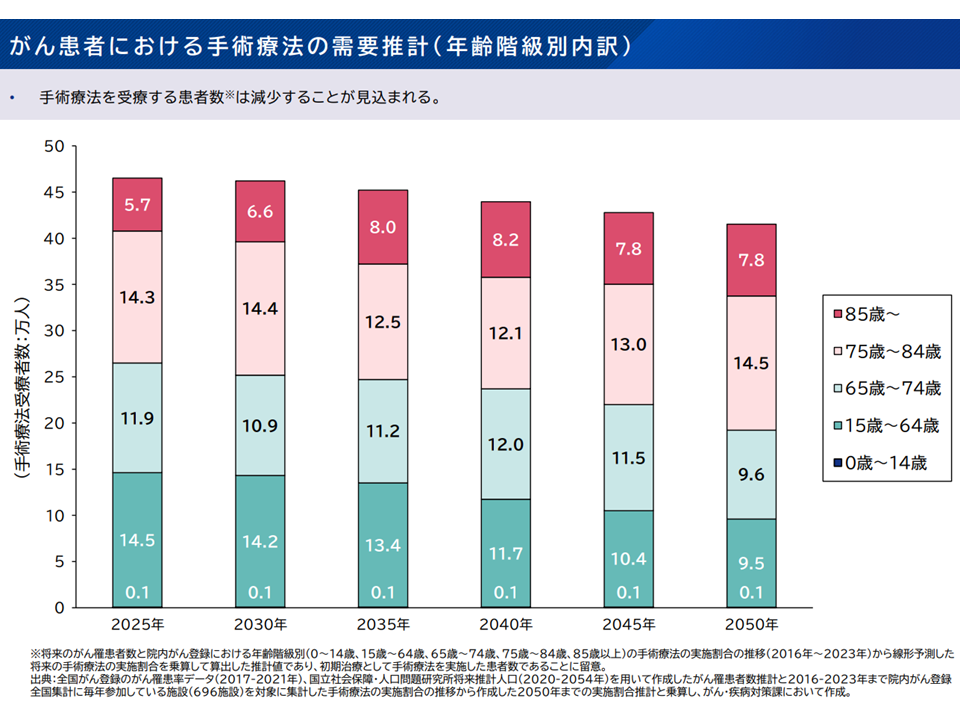

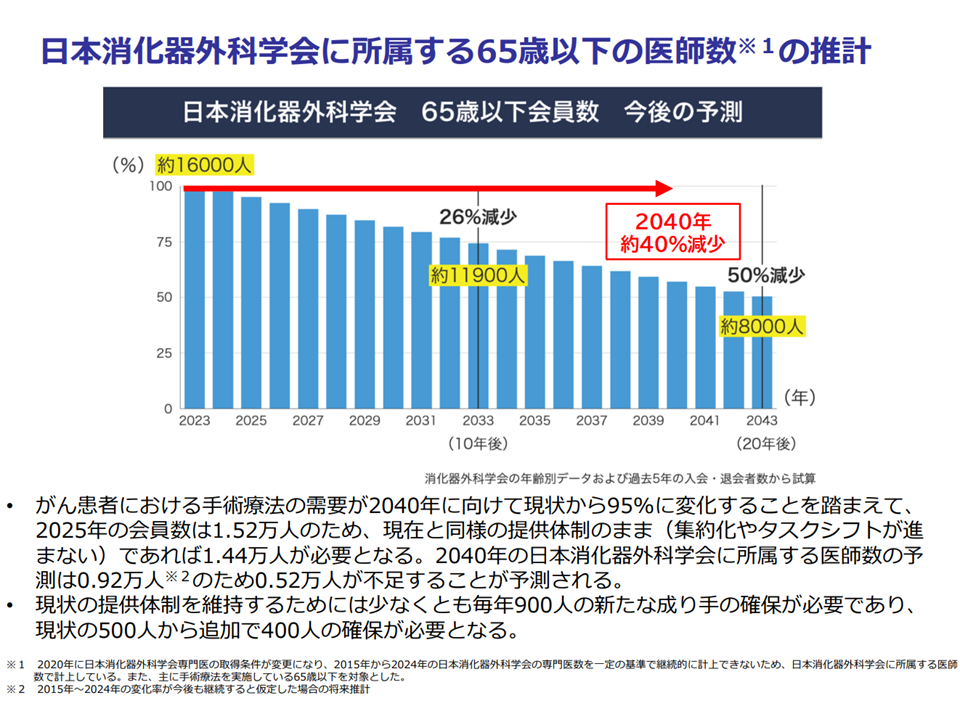

(a)手術療法

【需要】(患者数):2025年から40年にかけて減少(マイナス5%)

【供給】(医師数等):同じく減少(マイナス61%)

↓

▽患者が減り、医師も減るため、「症例数の確保」(これにより医療の質の確保、がん診療連携拠点病院等の経営確保などが図られる)のために「集約化」を検討する必要がある

日本全国の手術療法が必要な患者数推計(がん診療提供体制検討会(1)5 250623)

消化器外科医数の将来推計等(日本癌治療学会)(がん診療提供体制検討会(1)16 250623)

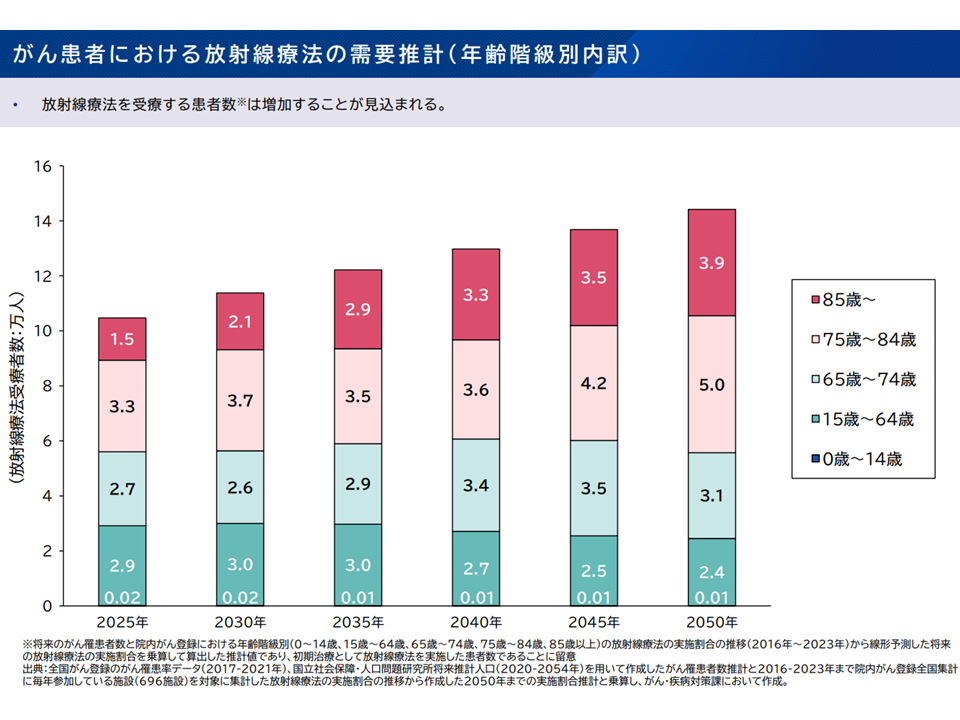

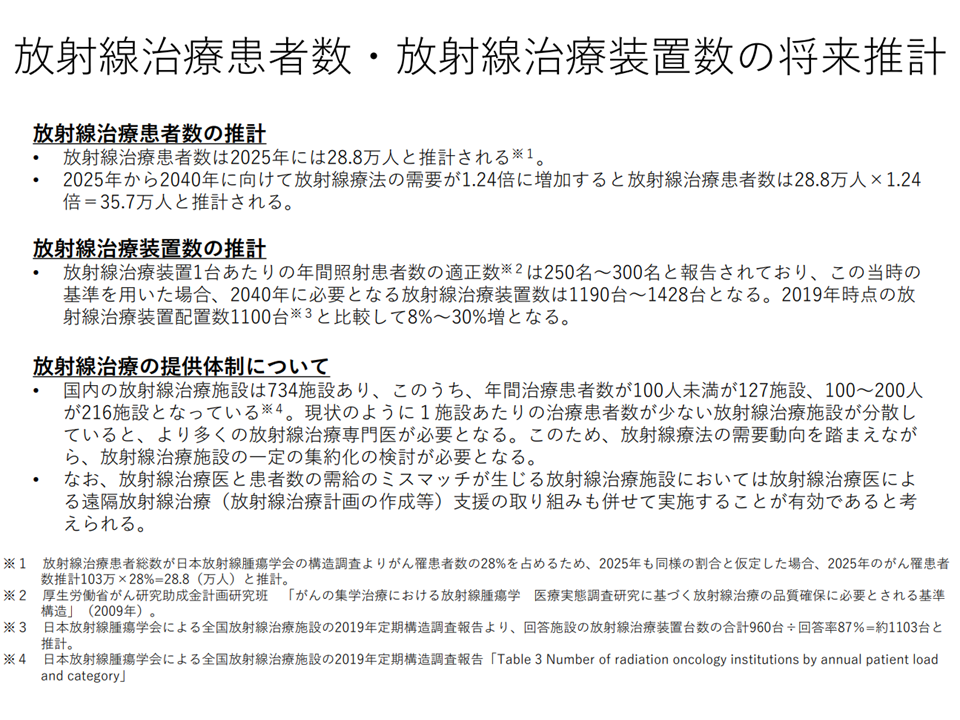

(b)放射線療法

【需要】(患者数):2025年から40年にかけて増加(24%増)

【供給】(医師数等):同じく増加(43%増)

↓

▽患者増・医師増を踏まえれば「集約化」は不要とも思える

▽しかし、放射線療法では「高額な放射線治療機器」の整備、かつ、その効率的な運用(稼働が少なければ高額な機器購入費を賄うことができない)が必要となり「適正な配置」を考えなければならない

▽とりわけ「放射線療法の需要(患者数)減少が見込まれる地域」や「がん患者数が少ない地域」では、放射線治療装置の維持が困難になると想定され、「集約化」を含めた適切な放射線療法の提供体制を検討する必要がある

日本全国の放射線療法が必要な患者数推計(がん診療提供体制検討会(1)8 250623)

放射線療法の患者数・治療装置数の将来推計(日本放射線腫瘍学会)(がん診療提供体制検討会(1)17 250623)

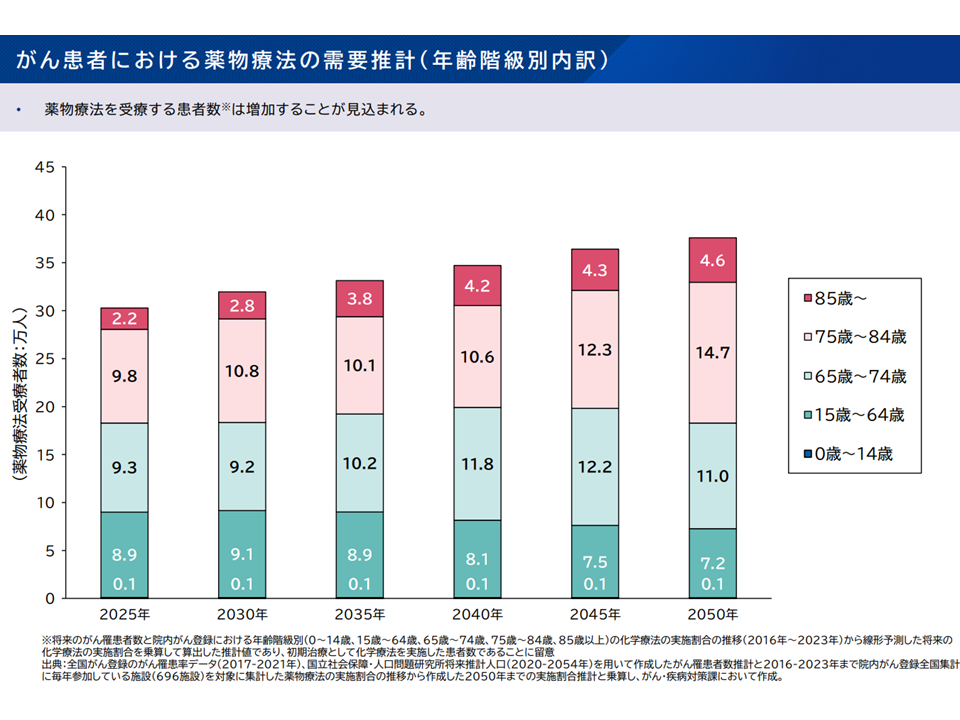

(c)薬物療法

【需要】(患者数):2025年から40年にかけて増加(15%増)

↓

▽「患者が増加する」ことや、「薬物治療は長期間・継続の医療機関受診が必要になる」ことなどを踏まえれば、拠点病院等「以外」でも一定の薬物療法が提供できるように、遠隔医療も組み合わせるなどしながら、「均てん化」に取り組むことが望ましい

▽薬物療法は、専門医「以外」にも様々な医師が実施しており、実態が把握できていない

▽なお、「がん診療連携拠点病院等でのがんゲノム医療実施」体制に向けた検討等が必要である

日本全国の薬物療法が必要な患者数推計(がん診療提供体制検討会(1)11 250623)

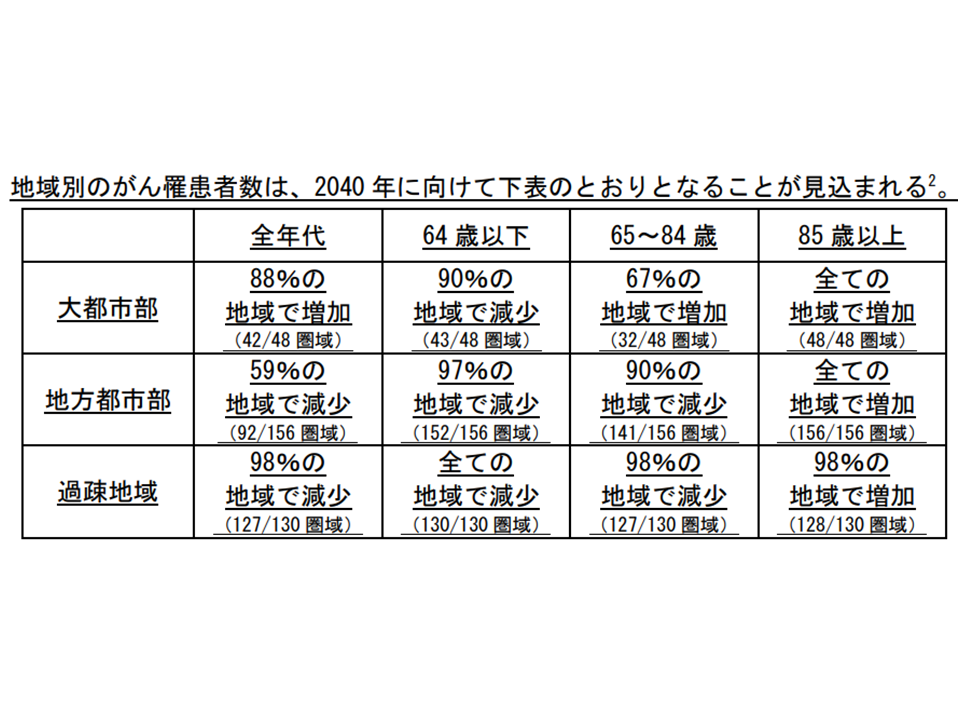

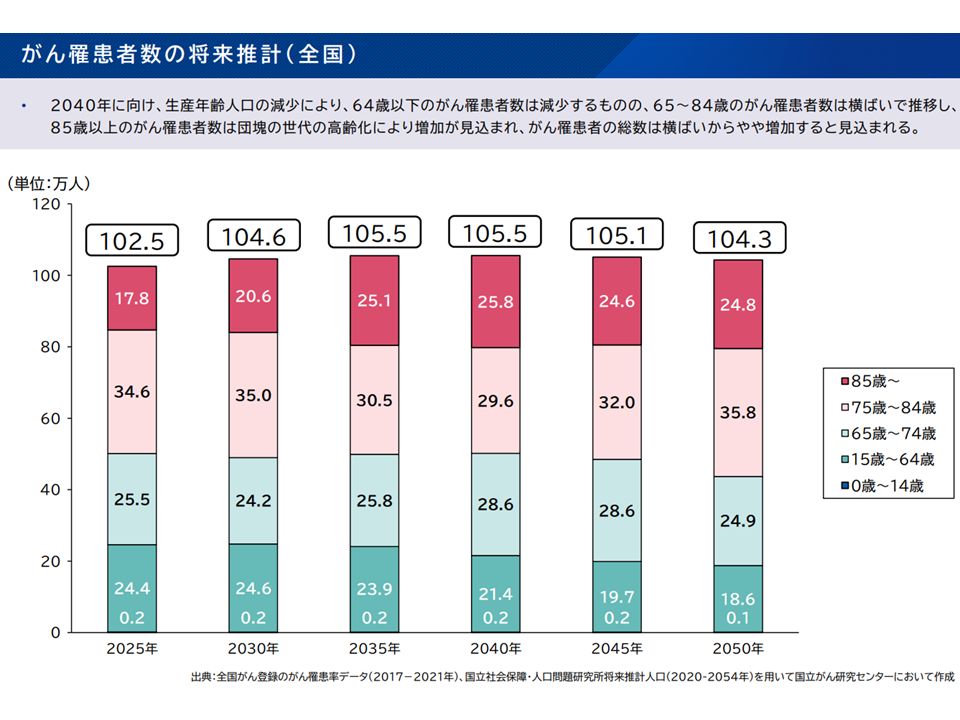

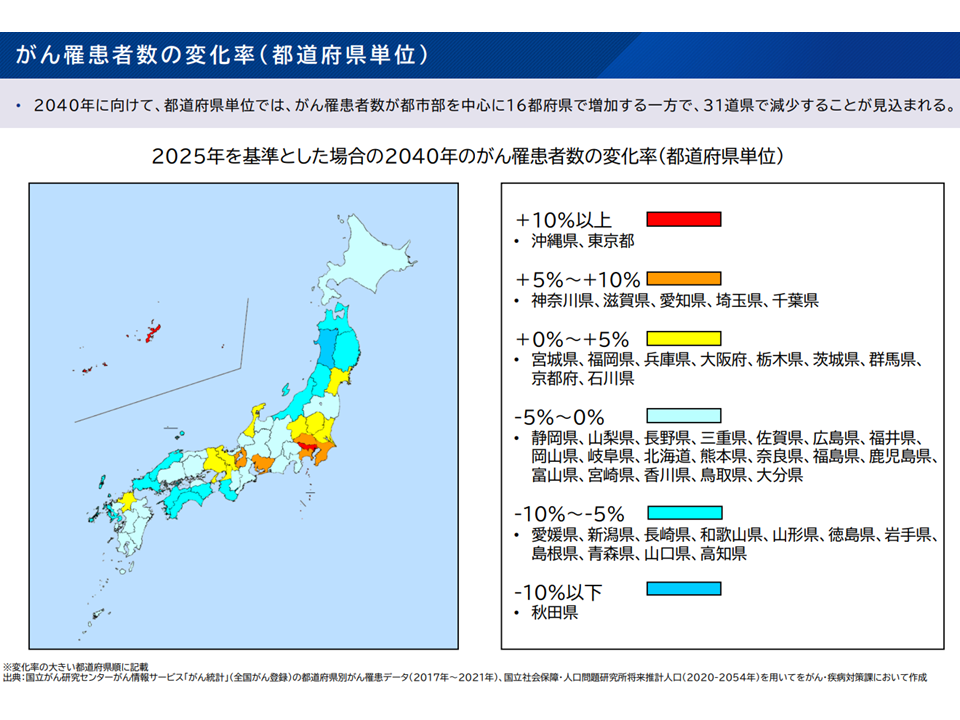

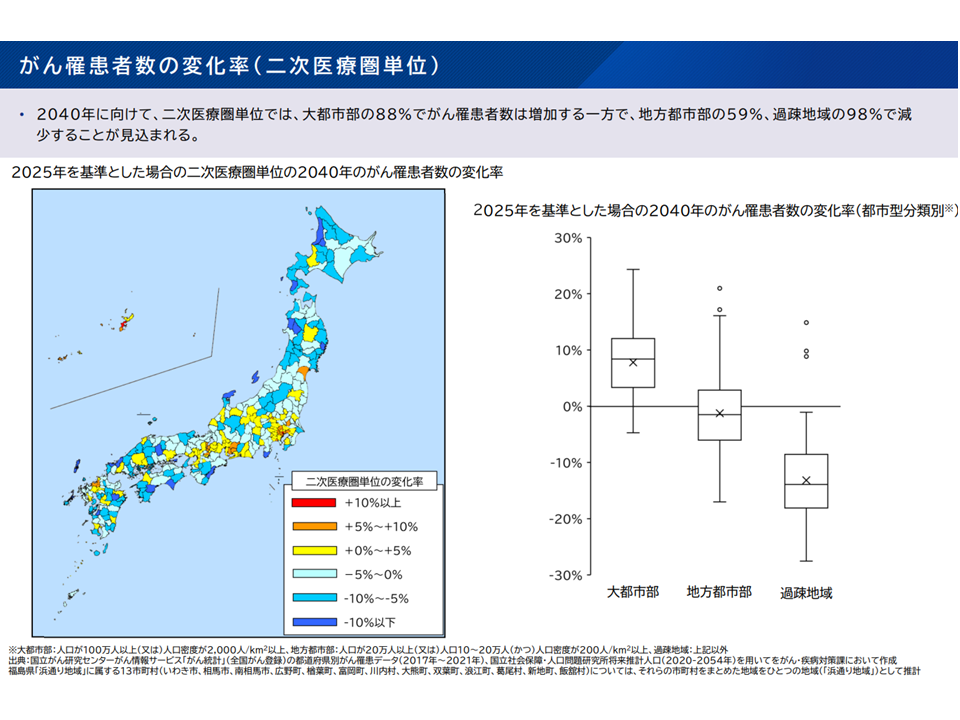

また、こうした医療需給、とりわけ「がん医療の需要」(=がん患者数)は地域によっても大きく異なり、例えば▼大都市では多くの地域でがん患者が増加する▼地方都市では半数強の地域でがん患者が減少する▼過疎地域ではほとんどの地域でがん患者が減少する—ことなども分かっています。

地域別のがん患者数推計(がん診療提供体制検討会1 250725)

日本全国のがん患者数推計(がん診療提供体制検討会(1)2 250623)

都道府県別のがん患者数推計(がん診療提供体制検討会(1)3 250623)

2次医療圏別のがん患者数推計(がん診療提供体制検討会(1)4 250623)

したがって、「地域ごと、かつ手術・放射線・薬物の療法ごと」に、将来に向けたがん医療の需要(患者数)・供給(医師数等)を分析し「集約化すべきか、均てん化すべきか」を検討していかなければいけません。

なお、佐野武構成員(がん研究会有明病院病院長)は「3大療法(手術、放射線、薬物)のデータに含まれない治療法(乳がんへのホルモン療法など)について、将来的にデータの整備を進めていくべき」と厚労省に要望しています(現在、院内がん登録では乳がんへのホルモン療法などのデータを詳細に切り分けることができない)。

地域・療法加え「医療技術の難易度」という視点も加えて、集約化・均てん化を検討せよ

さらに(2)の医療技術の観点にも立って「どの医療技術を集約化すべきか、どの医療技術を均てん化すべきか」を各都道府県で考えなければいけません。

難易度の高い医療技術については、「技術の維持・向上」のために症例(患者)や医療従事者を集約することが必要となります(多くの施設でバラバラに、少ない患者に対し医療技術を実施したのでは、研究も進まず、医療従事者の知識・技術も向上しない)。上記で「薬物療法については均てん化する」「手術療法は集約化する」などと述べていますが、そう簡単な話ではなく、(2)の医療技術の観点に立てば「薬物療法」の中にも「集約化すべき技術」があること、逆に手術療法や放射線療法にも「均てん化すべき技術」があることが伺えます。

この点については、関係学会の意見を踏まえた一定の整理がなされています(関連記事はこちらとこちら)。

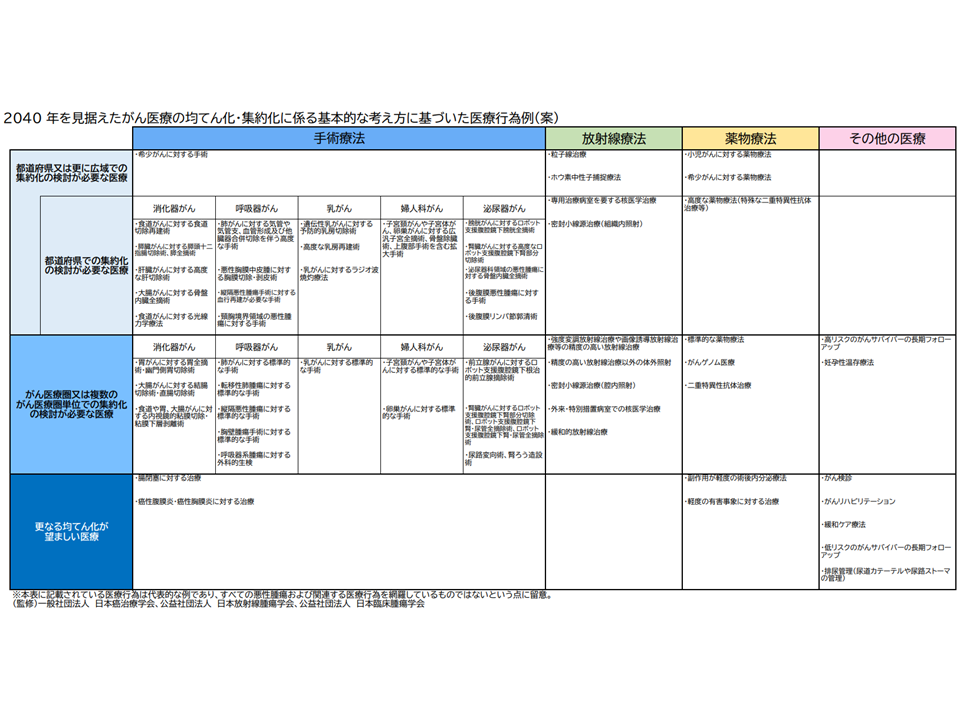

●医療技術の観点に関する厚労省分類案はこちら

(i-1)都道府県または更に広域での集約化の検討が必要な医療

→希少がんに対する手術、粒子線治療、小児がん・希少がんへの薬物療法など

(i-2)都道府県での集約化の検討が必要な医療

→食道がんに対する食道切除再建術、遺伝性乳がんに対する予防的乳房切除術、膀胱がんに対するロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術、専用治療病室を要する核医学治療、高度な薬物療法(特殊な二重特異性抗体治療等)など

(ii)がん医療圏または複数のがん医療圏単位での集約化の検討が必要な医療

→肺がんや乳がん、子宮がんなどに対する標準的な手術、強度変調放射線治療や画像誘導放射線治療等の精度の高い放射線治療、標準的な薬物治療、がんゲノム医療など

(iii)更なる均てん化が望ましい医療(できる限り多くの診療所・病院で提供されることが望ましい医療)

→癌性腹膜炎・癌性胸膜炎に対する治療、副作用が軽度の術後内分泌療法、がん検診、がんリハビリテーション、緩和ケア療法など

がん医療の均てん化・集約化に向けた医療行為切り分けの考え方(がん診療提供体制検討会(1)1 250623)

ただし、地域によって医療資源(医療従事者や施設など)も患者の疾患構成も異なるため、この考え方をベースに、地域ごとに「この技術は都道府県拠点病院に集約する。この技術は地域拠点病院でも実施可能とする」などの具体的な切り分けを行っていくことが必要となります。

したがって、▼地域ごと▼手術・放射線・薬物の療法ごと▼技術ごと—に、地域の状況をデータで確認しながら「この部分は都道府県拠点病院に集約化する、この部分は地域拠点病院に集約化する、この部分は均てん化し、地域の中小病院・クリニックでも広く実施可能とする」等の切り分けを各都道府県で行っていくことが必要かつ重要となります。

繰り返しになりますが、人口減・医療従事者減が進む中で集約化を進めなければ「医療の質が低下する」(症例・医師等が分散し、知見や技術の維持・向上が難しくなる)、「がん診療連携拠点病院等の経営が困難になる」(患者が減れば収益が減少するというダイレクトなダメージのほか、がん診療連携拠点の整備指針(指定基準)で求められる実績をクリアできず、拠点病院の指定取り消し→診療報酬のがん拠点病院加算の取得ができなくなるなどの副次的ダメージも生じる)などの弊害が生じます。

逆に考えれば必要な集約化を進めることで、「がん診療連携拠点病院等の経営が安定し、地域住民に提供するがん医療の質も向上する」というメリット・利益が得られます。土岐座長は「集約化を進めない場合のデメリットだけでなく、集約化によるメリットも強調すべき」とコメントしています。

国民へ「集約化のメリット、集約化しない場合のデメリット」などを丁寧に説明せよ

こうした国(厚労省)による「集約化・均てん化の考え方」を踏まえて、地域ごとに「具体的な集約化・均てん化」を検討・実施していかなければなりません。

その際、検討・実施の牽引主体となるのは「都道府県」(行政)と「都道府県がん診療連携協議会」(以下、都道府県協議会)です。

もっとも、その検討には、地域がん診療連携拠点病院、市町村、患者・住民団体など多くの関係者が参加することが重要です(関連記事はこちら)。多くの関係者が参加する中で、「地域のデータ」(診療実績、人口動態、医療従事者数、地理的事情など)をもとに「どの部分を集約化し、どの部分を均てん化するのか」を膝を突き合わせて議論することが求められます。この点、藤也寸志構成員(国立病院機構九州がんセンター名誉院長)は「今後示される通知で、都道府県と都道府県協議会の役割分担、連携についてより明確化することで集約化論議が進む」と期待を寄せています。

また検討会では「国や都道府県が、国民の理解を得るために、わかりやすい説明を継続していく」ことが極めて重要であるとの考えで一致しています。

「集約化」は、医療に詳しくない、一般の住民や患者、さらに政治家にとっては「医療機関にかかりにくくなってしまう、悪いことである」と思われがちで、病院の再編・統合が住民運動等で頓挫してしまう事例もあります。また、地方選挙(自治体の首長(知事、市町村長)や議員の選挙)においては「病院の存続や新設」が公約に掲げられるケースもあり、「ほぼすべての関係者が再編・統合に理解を示しているが、首長だけが状況を理解せず、首を縦に振らず、再編・統合が進まない」こともままあります。

これらの背景の1つとして、上述した「集約化しない場合のデメリット、集約化する場合のメリット」が住民や政治家に理解されていないことがあります。このため、検討会では、今後もがん患者が質の高いがん医療を受療できるよう「集約化も含めた持続可能ながん医療提供体制の構築が必要」なことを、▼都道府県が中心となり、住民の理解を得るために、住民にとってわかりやすい説明を継続していく▼国民の理解を得るために、国民にとってわかりやすい説明を継続していく—ことが必要と強調しています(国による「分かりやすい説明」の検討をどの場で行うかは、今後、決定される)。

あわせて、▼都道府県内の「医療機関ごとの診療実績」を、院内がん登録等の情報を用いて、医療機関の同意のもと「一元的に発信」する▼がん患者の医療機関への「アクセスの確保」について十分に留意しながら、適切ながん医療提供体制を整える—ことの重要性も指摘されています。

前者は、いわば「都道府県内で、どの病院がどのがん治療に強いのか」などを可視化するものです。沖縄県では、すでに「肺がんは●●病院、小児がんは◇◇病院」といった具合に集約化が進み、各病院の診療実績も公表されています。こうした取り組みが全都道府県で進むことで、住民や政治家の理解が各段に進むと期待されます。

●おきなわがんサポートハンドブック

また後者のアクセスへの配慮の重要性は述べるまでもないでしょう。この点、やはり沖縄県では「遠方(例えば離島等)のがん患者が拠点病院等へアクセスするための交通費支援」なども行っておりされており、参考にする必要があります。

今後、委員の意見も踏まえて土岐座長と厚生労働省で最終の文言調整を行ったうえで「とりまとめ」を確定させます。その後、都道府県等に宛てて「『とりまとめ』の考え方に沿って、各地域におけるがん医療提供体制の均てん化・集約化方針を検討してほしい」旨の通知が発出されます。

がんゲノム医療、より円滑に、より身近に受けられる環境の整備進む

7月25日の検討会では、6月16日の「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」で固められた、次の「がんゲノム医療の見直し」内容が報告されています。

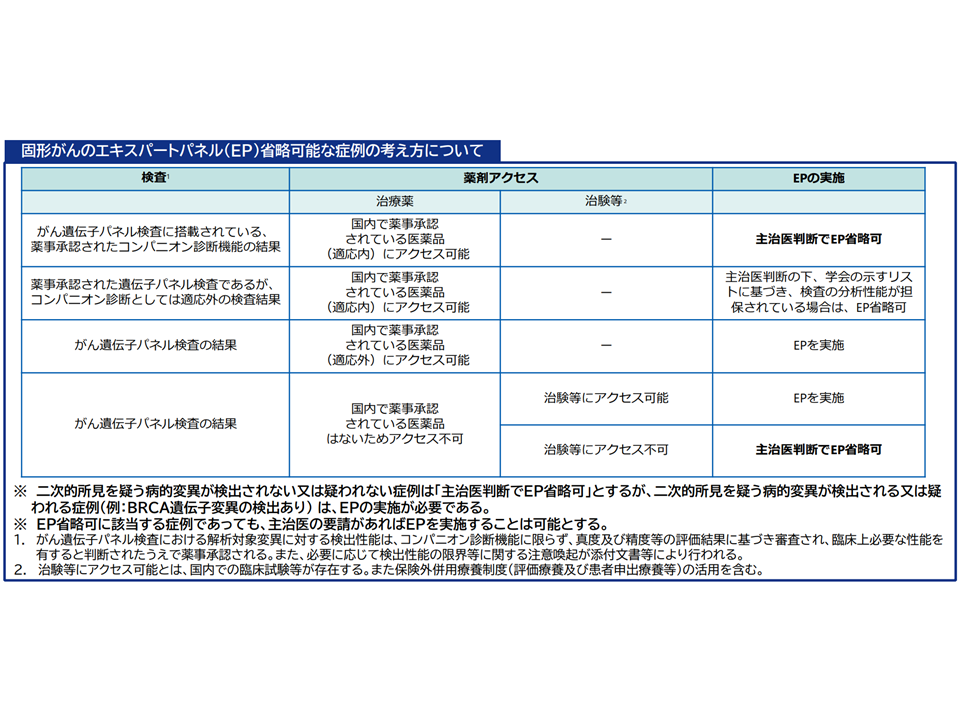

【固形がんのエキスパートパネル(専門家会議)】

(1)主治医の判断のもとエキスパートパネルを実施すべきかどうかについて、「判断可能な症例」の考え方を明確化し、今後の見直しに向けて検討を進める

→診療報酬(D006-19【がんゲノムプロファイリング検査】(検体採取からC-CATへのデータ登録までを評価)、B011-5【がんゲノムプロファイリング評価提供料】(C-CAT結果受療から患者への説明までを評価)では「エキスパートパネル開催」が要件となっており、「エキスパートパネルを実施しない症例」の取り扱いは、2026年度診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会の論議を待つ必要がある(現在は下表の「案」が示されているのみ)

固形がんのエキスパートパネル省略可能症例案(がん診療提供体制検討会2 250725)

(2)がん患者が参加可能な臨床試験の情報など「C-CAT(いわば、がんの臨床情報やゲノム情報に関する大規模データベース)調査結果に掲載するエキスパートパネルの議論に有用な情報」について、がんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議のサブワーキンググループを中心に議論・検討し、C-CAT調査結果の改訂を進める

(3)エキスパートパネルを「持ち回り協議で実施し、構成員の意見が一致する」場合には、「リアルタイム開催を必ずしも必要としない」運用となるよう、通知「エキスパートパネルの実施要件について」などの一部改正を行う(本年(2025年)7月7日に通知改正済、国立がん研究センターのサイトはこちら)

(4)固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエキスパートパネルの構成員に関し、関連学会の示す運用について、通知「エキスパートパネルの実施要件について」の一部改正で明確化する(本年(2025年)7月7日に通知改正済、国立がん研究センターのサイトはこちら)

(5)造血器腫瘍または類縁疾患を対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエキスパートパネルの構成員についても、同様に通知「エキスパートパネルの実施要件について」の一部改正で明確化する(本年(2025年)7月7日に通知改正済、国立がん研究センターのサイトはこちら)

【がん遺伝子パネル検査を行える施設】

(6)2026年度に改訂を予定している「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」の指定要件について、今後、ワーキングで議論する際に、関連学会や医療機関等の意見も参考にしながら、質の高いがんゲノム医療の提供体制の構築を前提としつつ、拡大(例えばがん診療連携拠点病院全体で実施可能とする)などを検討する

【C-CAT入力項目】

(7)関連学会の意見や二次利用者の活用実績等を参考にしながら、がんゲノム医療中核拠点病院連絡会議等において「臨床情報収集項目の見直し」を検討、実施する

がん患者の遺伝子情報・臨床情報をもとに「最適な抗がん剤」を選択・投与する【がんゲノム医療】が、より円滑に、より身近に受けられる体制の整備が進んでいると言えるでしょう。

なお、Gem Medを運営するグローバルヘルスコンサルティング・ジャパンは、全国から200を超えるがん診療連携拠点病院等が集い、自院のデータを持ち寄って比較分析することで、がん医療の質向上を目指す「CQI研究会」(2007年設立)に対して、DPCデータに基づく診療内容・実績の分析を支援しています(関連記事はこちら)。がん診療に力を入れる病院は、ぜひCQI研究会への参加もご検討ください。

●CQI研究会のサイトはこちら

【関連記事】

地域のがん診療実績踏まえ、患者アクセスにも配慮し、各都道府県で「がん医療の集約化」方針を協議せよ―がん診療提供体制検討会(2)

多くの地域でがん患者が減少する点、手術患者は減少するが放射線・薬物療法患者は増加する点踏まえて集約化検討を―がん診療提供体制検討会(1)

高度ながん手術療法・薬物療法・放射線治療は「集約化」を検討せよ、その際、患者・地域住民・医療現場の理解も重要―がん診療提供体制検討会

高度がん手術等は都道府県単位・標準的がん手術は医療圏単位で実施など「がん医療の均てん化・集約化」の整理進める―がん診療提供体制検討会

がん拠点病院等の指定期間を6年とし「がん対策推進基本計画」と整合性確保、ゲノム医療連携病院でのEP開催認める―がん診療提供体制検討会

がんゲノム医療の入り口「遺伝子パネル検査」、すべてのがん診療連携拠点病院で実施認めアクセス向上を図っては—がんゲノム拠点病院指定要件WG

ゲノム情報に基づき最適な抗がん剤選択する専門家会議(エキスパートパネル)、一部の連携病院で実施可能に―がんゲノム拠点病院指定要件WG

がんゲノム医療拠点病院、新たに札医大病院・横市大病院・山梨県中病院・滋賀医大病院・奈良医大病院・広島病院・熊本大病院を選定—厚労省

2023年度からの「がんゲノム医療拠点病院」、現在の拠点病院「下位」と連携病院「上位」とを比較して選定—がんゲノム医療中核拠点病院等指定検討会

がんゲノム医療の中核となる拠点病院、がん研究会有明病院が新たに加わり、2023年4月から13病院体制に—厚労省

がんゲノム医療の中核となる拠点病院、関東甲信越で1施設増やし「全国で13施設」に―がんゲノム医療中核拠点病院等指定検討会

がん診療連携拠点病院や小児がん診療病院、エビデンスなき、いわゆる免疫療法の「推奨」も不可—厚労省

がん診療連携拠点病院・小児がん拠点病院・がんゲノム医療中核拠点病院などの「連携」が極めて重要―がん診療提供体制検討会(2)

がんゲノム医療拠点病院等、パネル検査・遺伝カウンセリング・治験実施などの「実績要件」を導入―がんゲノム拠点病院指定要件WG

がんゲノム医療拠点病院等の指定要件見直し論議始まる、エキスパートパネルの重点化なども検討―がんゲノム拠点病院指定要件WG