2025年1月1日の日本人人口は1億2065万3227人で前年から0.75%減少、65歳以上人口が29.58%を占める―総務省

2025.8.8.(金)

今年(2025年)1月1日現在、我が国の日本人人口は1億2065万3227人で、前年から90万8574人・0.75%減少した。減少幅・率ともに過去最大と見られる—。

また65歳以上の老年人口(日本人人口)は3569万2697人で、全体の29.58%を占めている(前年から0.20ポイント増)―。

このような状況が、8月6に総務省が発表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」から明らかになりました(総務省のサイトはこちら(ポイント)とこちら(本体)とこちら(過去データ、e-Statサイト))。

目次

日本人人口は前年に比べて91万人弱・0.75%減の減少、減少幅・率ともに過去最大

総務省は、住民基本台帳法に基づき、「毎年1月1日現在の住民票に記載されている者の数(住民基本台帳人口)と世帯数」、「前年1月1日-12月31日までの間の人口動態(住民票の記載、消除の数)」を取りまとめ公表しています。

今般、「本年(2025年)1月1日現在の住民票に記載されている者の数(住民基本台帳人口)と世帯数」、「昨年(2024年)1月1日-12月31日までの間の人口動態(住民票の記載、消除の数)」をまとめました。

まず我が国の人口を見ると1億2433万690人で、前年から55万4485人・0.44%の減少となりました。このうち、日本人は1億2065万3227人(前年から90万8574人・0.75%減)、外国人は367万7463人(同35万4089人・10.65%増)という状況です。

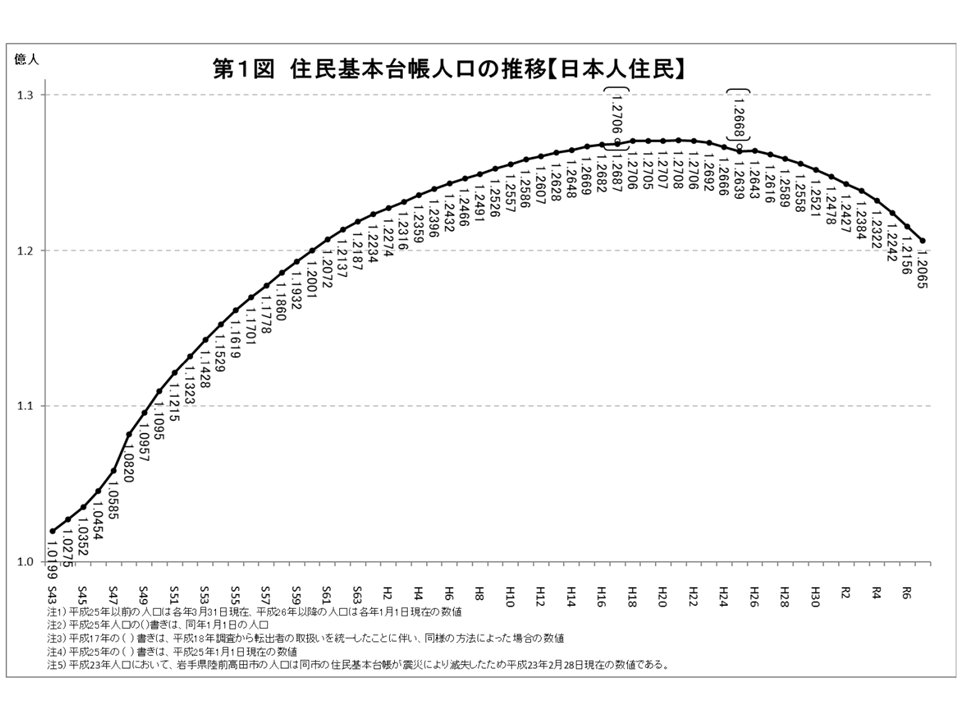

日本人人口は2009年に1億2708万人でピークを迎え、その後、16年連続で減少しています。さらに、対前年減少数・対前年減少率ともに、2024年→2025年にかけて「過去最大」となっており、日本人人口の減少が加速している状況が伺えます。

日本人人口の推移(2025年総務省人口動態1 250806)

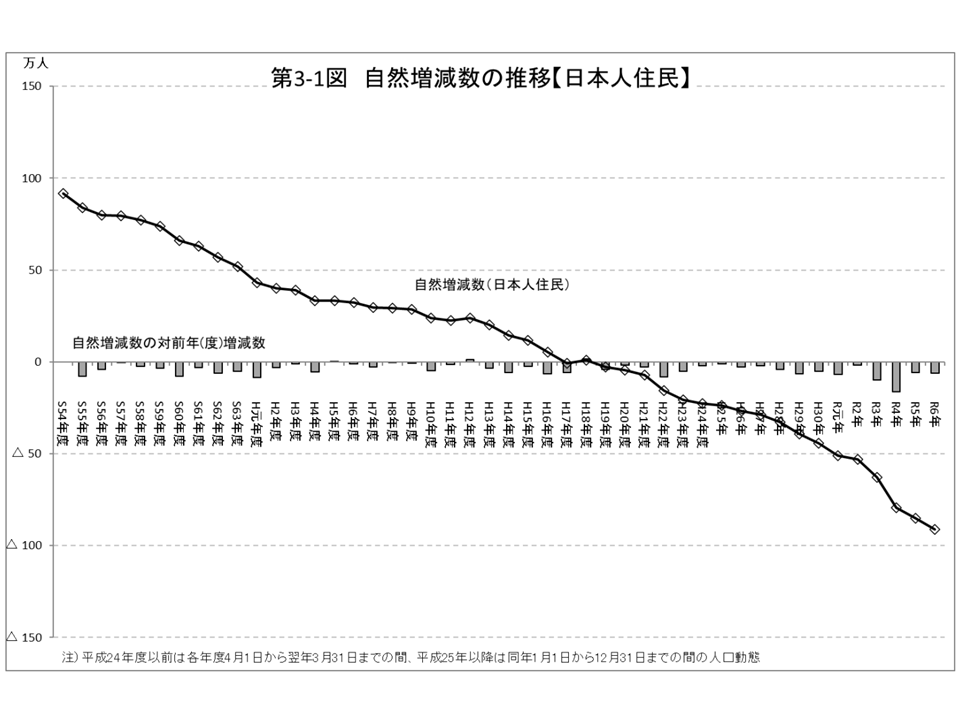

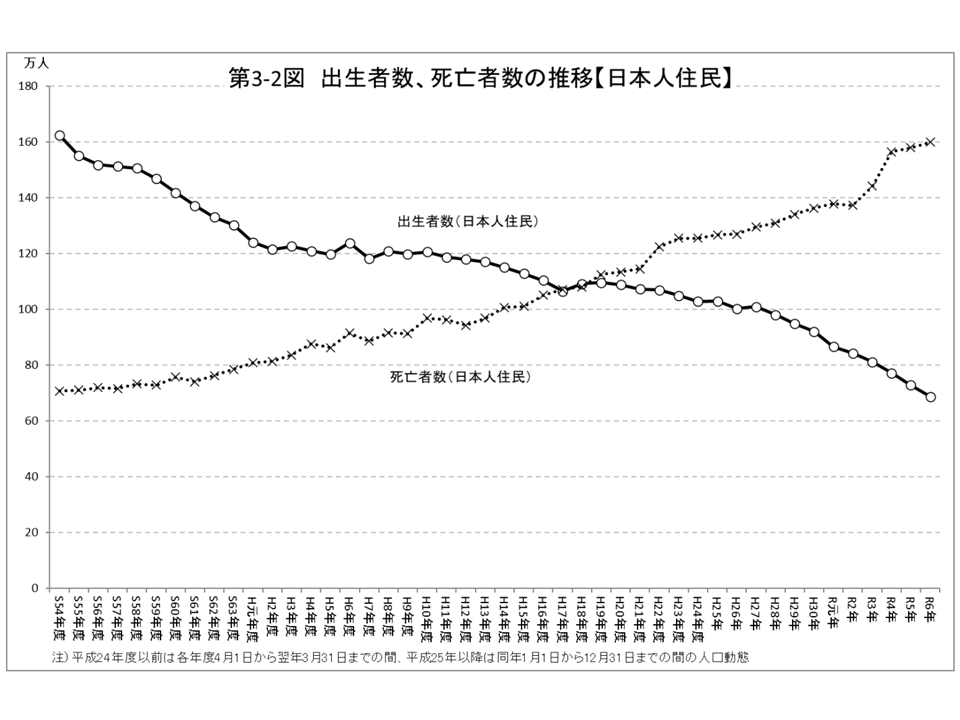

日本人人口減の内訳を見てみると、死亡数が増加(2024年は160万8923人で過去最多、前年から2万490人・1.3%増)する一方で、出生数が減少(2024年は71万427人、前年から3万8485人・5.01減)を続けている(自然減)ことが人口減の最大要因となっていることが明確です(ほかに外国への移住などもある)。これらは、「社会保障財源の支え手」はもちろん、「医療・介護サービスの担い手」が足らなくなることを意味します。さらに社会保障制度にとどまらず、我が国の存立そのものをも脅かす(国家の3要素である「領土」「国民」「統治機構」の1つが失われ、日本国そのものが消滅しかねない)ことにもつながります。「実効性のある」少子化対策の実現が極めて重要であることを再確認できます(関連記事はこちら)。

日本人の自然増減(2025年総務省人口動態2 250806)

日本人の出生・死亡(2025年総務省人口動態3 250806)

人口が増加しているのは東京・千葉の2都県のみ、日本人に限れた東京のみ

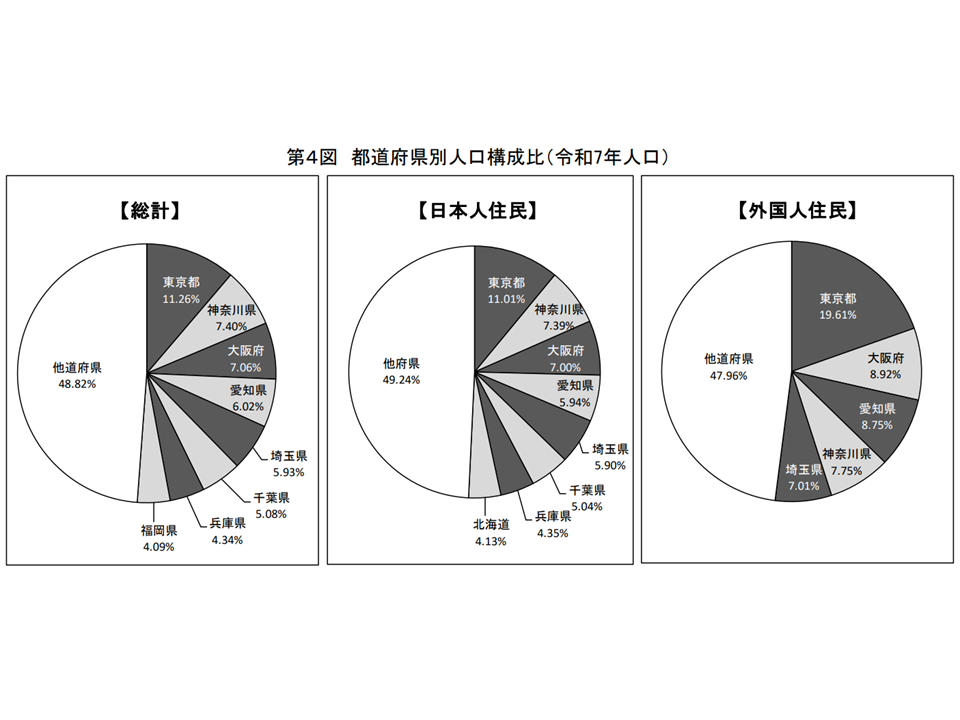

都道府県別に見てみると、人口(日本人+外国人)がもっとも多いのは東京都で1400万2534人(前年から9万632人・0.65%増)、次いで神奈川県920万2559人(同6129人・0.07%減)、大阪府877万1961人(同3747人・0.04%減)、愛知県748万3755人(同1万7127人・0.23%減)、埼玉県737万4294人(同4345人・0.06%減)と続きます。

逆に人口(日本人+外国人)がもっとも少ないのは鳥取県で53万4003人(前年から6204人・1.15%減)、次いで島根県64万2590人(同8034人・1.23%減)、高知県66万4863人(同1万760人・1.59%減)、徳島県70万409人(同9603人・1.35%減)、福井県74万6690人(同5700人・0.76%減)という状況です。

また前年に比べて人口が増加したのは。▼東京都(0.65%増)▼千葉県(0.02%増)—の2都県にとどまっています(日本人に限れば東京都のみプラス)。

逆に、他の45道府県では人口が減少しており、前年度からの減少幅が大きいのは▼秋田県(1.84%減)▼青森県(1.45%減)▼高知県(1.59%減)▼岩手県(1.57%減)▼山形県(1.47%減)—などです。

なお、外国人人口を都道府県別に見ると、東京都が圧倒的に多く、次いで大阪府、埼玉県と続きます。

都道府県別人口構成比(2025年総務省人口動態4 250806)

秋田県では65歳以上の人口割合が39.45%、医療・介護提供体制の確保が深刻な問題

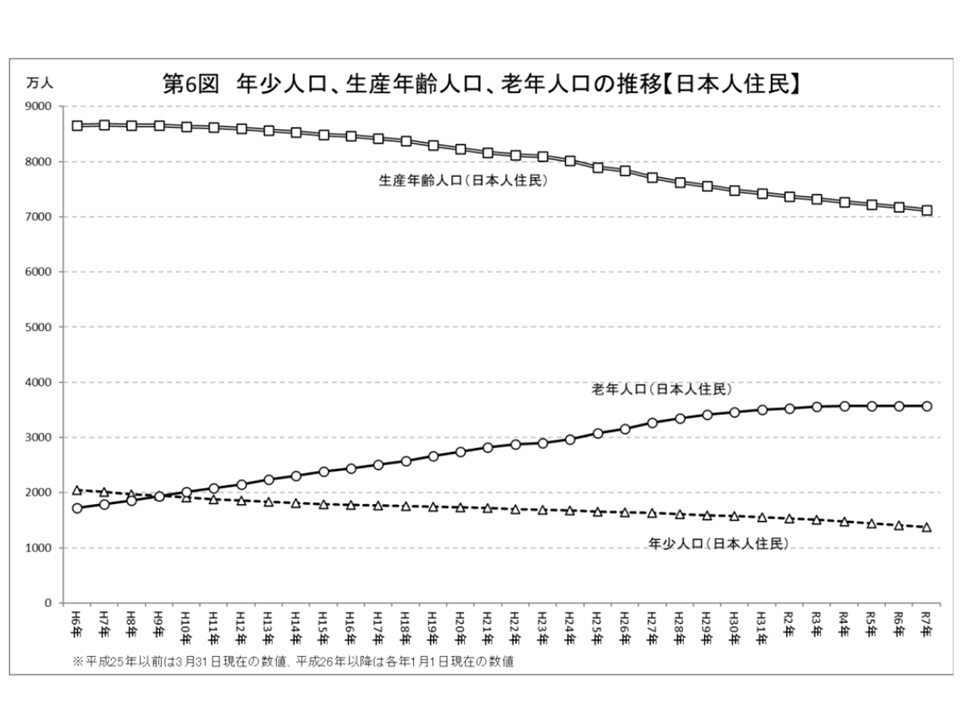

さらに、日本人住民の年齢階級別の人口を見てみると、15歳未満の年少人口が1372万5356人(全体の11.38%、前年から0.23ポイント減)、15歳-74歳の生産年齢人口が7123万5169人(同59.04%、同0.02ポイント増)、65歳以上の老年人口が3569万2697人(同29.58%、同0.20ポイント増)という状況です。

年少・生産年齢・老年人口の推移(2025年総務省人口動態5 250806)

生産年齢人口2.0人で、1人の老年人口を支えている計算です。もはや「騎馬戦」状態と形容することも難しい状況です。

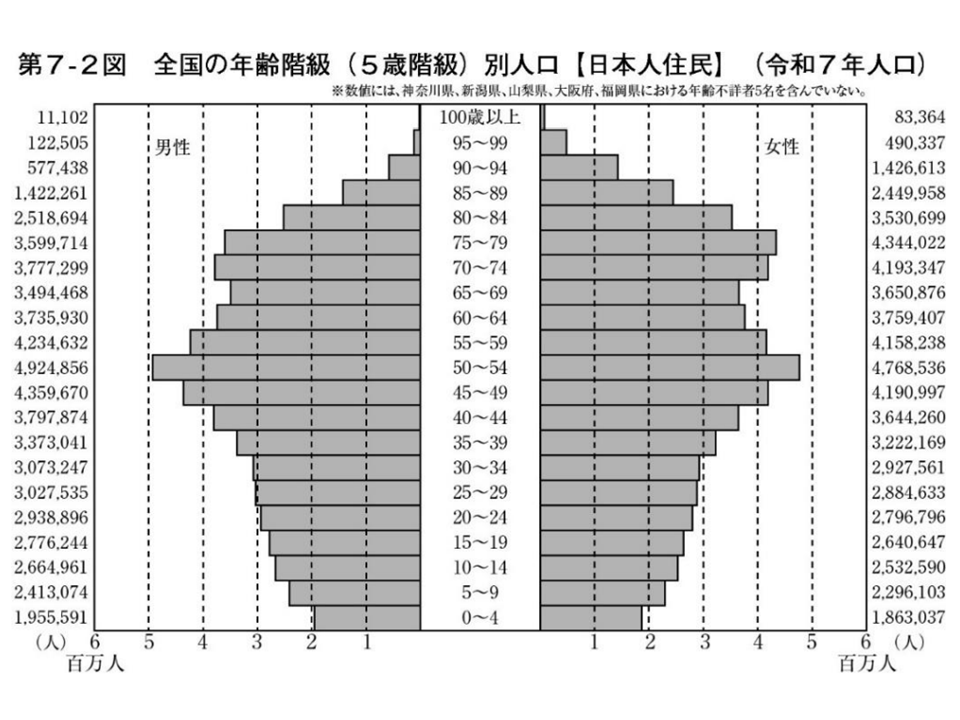

また年齢を5歳刻みで見てみると、もっとも人口が多い年齢階級は男女とも「50-54歳」となっています。

さらに人口ピラミッドを見てみると、明らかな壺形で、今後も人口が確実に減少していくことが改めて確認できます。

2025年の人口ピラミッド(2025年総務省人口動態6 250806)

都道府県別に老年人口の割合(日本人住民)を見てみると、もっとも高いのは秋田県で39.45%(前年から0.53ポイント増)。次いで高知県36.57%(同0.39ポイント増)、山口県35.67%(同0.31ポイント増)など。逆にもっとも低いのは東京都で23.44%(同0.01ポイント減)。次いで沖縄県で24.29%(同0.43ポイント増)、神奈川県26.30%(同0.13ポイント増)などいう状況です。

人口が少ない・減少している地域では老年人口の割合が高い傾向があり、「高齢者医療・介護の提供体制(医療・介護人材)をどう確保していくか」が極めて深刻な問題になっています(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

【関連記事】

2024年の合計特殊出生率は1.15に低下、出生数は統計史上初めて70万人を切った—厚労省

2024年1月1日の日本人人口は1億2156万1801人で、前年から0.70%減少、65歳以上人口が29.38%を占める―総務省

2023年の合計特殊出生率は1.20に低下、東京都では史上初めて「1.0」を切る危機的な状況―厚労省

15歳未満の子ども数は43年連続、人口に占める子どもの割合は50年連続で減少―総務省

「正常分娩を保険適用すべきか」との議論スタート、「産科医療機関の維持確保」や「保険適用の効果」などが重要論点に—出産関連検討会