ペット飼育が介護予防・介護費低減につながる、地域で関係者が連携し「ペット飼育に関する問題」解決を—国診協

2025.5.14.(水)

ペット飼育が介護予防や要介護度の重度化防止、介護費低減などにつながるが、一方で「飼い主である高齢者が入院・入所した場合に、ペットの処遇をどうするべきか」などの問題もある。地域で関係者(在宅医療・在宅介護等の提供者、行政、動物愛護団体、獣医師、ボランティアなど)が協力してこうした問題を解決することが期待される—。

全国国民健康保険診療施設協議会(国診協)がこのほど、「在宅療養者におけるペットに関する諸問題とその対応方法についての調査研究」結果を公表し、こうした提言を行いました(国診協サイトはこちら(概要)とこちら(報告書))。

提言内容は高齢者のペット飼育に関するパンフレットとしても整理されています

ペットの世話のために積極的にリハビリに取り組み、早期退院を実現できた事例も

2022年度から、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、今年度(2025年度)には全員が後期高齢者となります。このため介護ニーズは今後急速に増大していきます。その後、2040年度にかけて高齢者人口そのものは大きく増えないものの(高止まりしたまま)、▼85歳以上高齢者の比率が大きくなる(重度の要介護高齢者、医療・介護の複合ニーズを持つ高齢者、認知症高齢者などの比率が高まっていく)▼支え手となる生産年齢人口が急激に減少していく(医療・介護人材の確保が極めて困難になる)—ことが分かっています。

一方、支え手となる現役世代人口は、2025年度から2040年度にかけて急速に減少していきます。

少なくなる一方の支え手(サービス提供者、費用負担者)で、増大する一方の高齢者(サービス利用者、受益者)を支えなければならず、「どのように効率的に要介護者を支えていくか」(サービス提供の生産性向上、介護費の負担の公平化など)とともに、「要介護者の発生をいかに防止していくか、要介護状態になったとしても、いかに重度化を防止するか」が重要になっています。

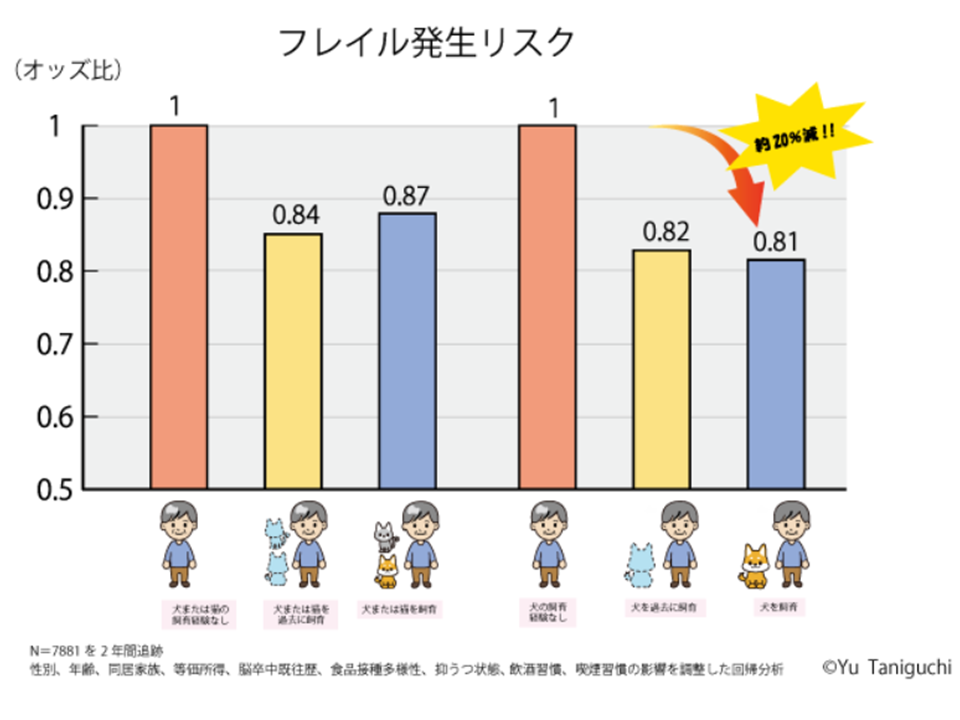

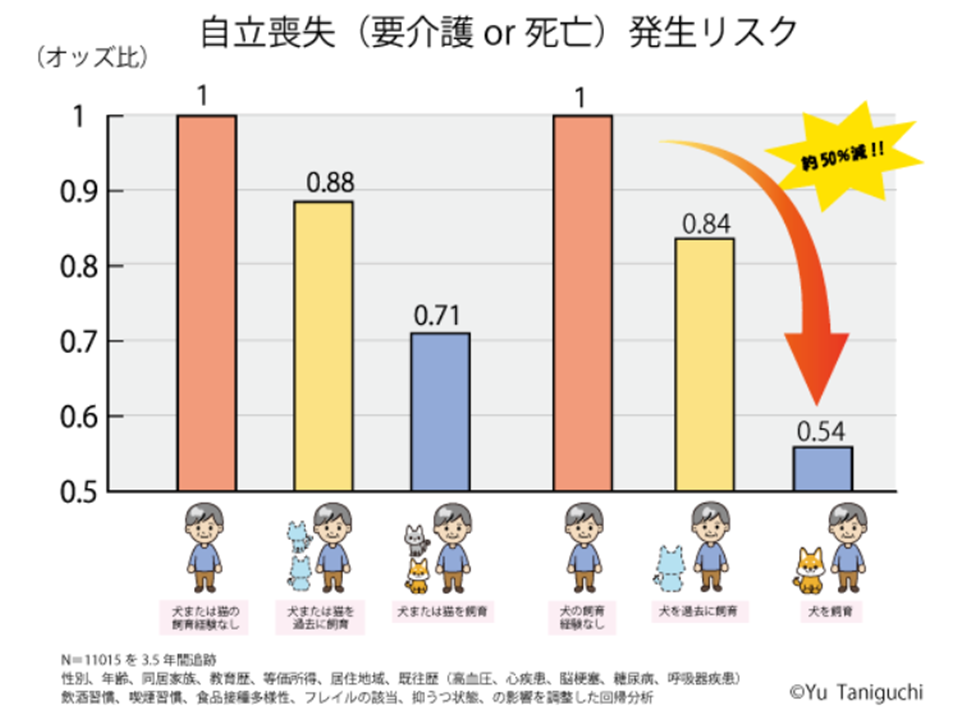

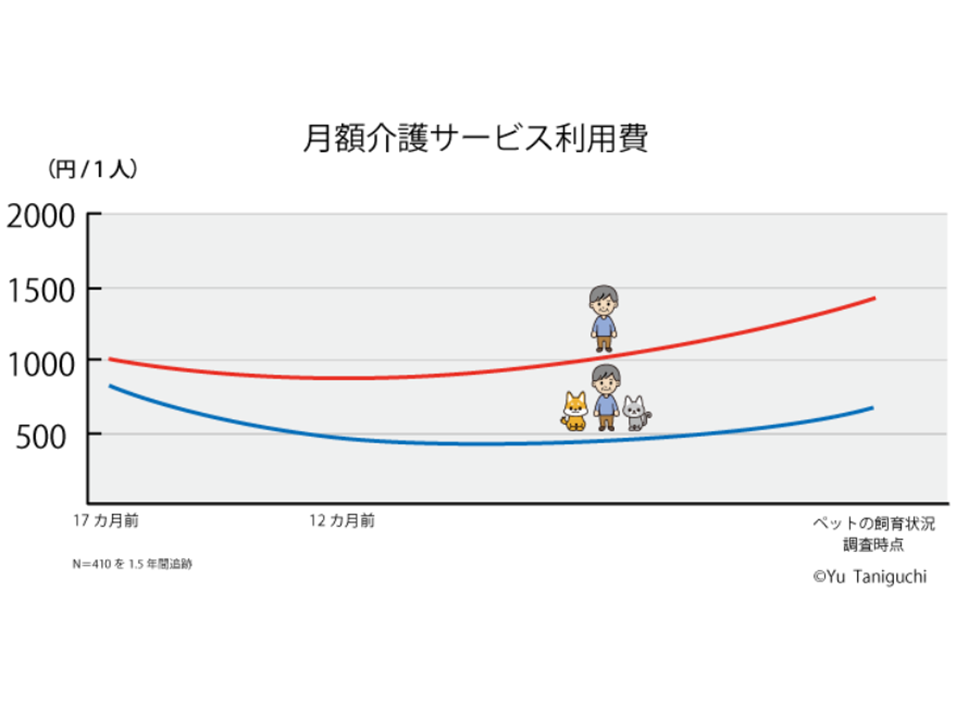

そうした中で、介護予防・重度化防止の一環として「ペットの飼育」に注目が集まっています。例えば東京都健康長寿医療研究センターの研究からは、ペットの飼育が▼介護予防▼介護費の軽減▼フレイル発生度合いの軽減▼自立喪失(要介護状態もしくは死亡)の発生リスク低減▼—などの効果があることが明らかにされています(関連記事はこちらとこちら)。

ペット飼育者は、非飼育者に比べてフレイルリスクが低い(ペットとの共生が人と社会にもたらす効果1 230405)

ペット飼育者は、非飼育者に比べて要介護等のリスクが低い(ペットとの共生が人と社会にもたらす効果2 230405)

ペット飼育者は非飼育者に比べて介護費が低い(ペットとの共生が人と社会にもたらす効果4 230405)

さらに今般、国診協では、クリニック(国民健康保険直営診療所)や地域包括支援センターに対するアンケートから「在宅療養者がペットを飼育することの効果」として、例えば次のような具体的事例が見られたことを確認。

▽ペットのために「早く退院したい」と考え、リハビリの意欲につながった

▽支援者と対象者の間においてペットを介して会話が弾む

▽易怒性が指摘されていた対象者も、ペットがいる環境では穏やかに過ごせている

▽孤独感の解消、生きがい、毎日の食事、トイレ掃除、ペットの体内時計に対応することで生活リズムが乱れず、健康につながる

▽使命感や責任感が生じ、特に高齢者においてQOLや健康維持向上につながる

もっとも、次のような課題も明らかにしています。

▽ペット飼育には次のような課題もあり、その頻度は年に1から数件程度のケースが多い(国保直診では34.9%、地域包括支援センターでは66%で課題を認識)

・同居家族の居ない飼い主が入院・入所や死去した場合の、残されたペットの処遇

・ペット飼育を理由にした治療拒否(入院・入所拒否等)

・療養環境の衛生上の問題

▽ペットを飼育する在宅療養者が急に入院等する場合の「ペットの処遇」や「患者本人への精神的なケア」については、取り組んでいる施設はごくわずかである

▽「問題が起こった際の相談先」は、多くの施設で「不明」である(つまり相談できない)

▽特に小規模自治体では、ペットの処遇について取り扱う団体や事業者(動物愛護関連団体、ボランティア、獣医師など)が少なく対応が困難である

さらに国診協は、こうした課題を解決しながらペット飼育の効果を最大限得るために、次のような取り組みが必要と提言しています。

▽ペットにまつわる諸問題に対処するために「地域全体での協力」が不可欠であり、地域包括支援センターや保健・医療・介護・福祉の専門職、保健所、行政機関や動物愛護ボランティアなどが連携し、ペット飼育に関する問題に対処するための体制を整えることが重要である

▽ペット飼育者に対する支援体制を整える必要がある

・ペット飼育者の普段からの取り組みを促進することが重要で、「何かあったとき」に備えて離れて生活する家族や近隣住民との関係性を良好に保つことなどが考えられる

・居住する地域でペットホテルやペットシッターをはじめ「永年預かり」「もしもの時に対応してくれるNPO」などの団体をあらかじめ探しておく

・不妊・去勢手術などの助成制度についても調べておく

・早めに「相談できる支援者」を探しておく

→国診協では、これらの点をまとめたパンフレットを作成している

▽行政や動物愛護関係者と共に考える環境づくりも重要である

・ボランティアの存在が重要であり、環境省は動物愛護管理法で「都道府県ごとに動物愛護推進委員を委嘱し、動物愛護推進委員の活動を支援するための協議会を組織する」ことを規定している

・これらの人材や組織と地域包括ケア会議等で連携し「高齢者のペット飼育」に関する知見を得ることが重要となる

・在宅医療関係者が動物愛護関係者と連携・交流することで、飼育している在宅療養者の気持ちに寄り添うことができ、将来のリスクを認識するきっかけにもなり、さらに在宅療養者のQOL向上につながる

・行政のみならず県社会福祉協議会が行政、医療介護福祉、動物愛護関係者を集めた研修会を開催し広域的なネットワーク形成に重要な役割を担う事例もあり、高齢者のペット飼育の課題解決に向けて重要な取り組みとなる

今後、各地域において、ペット飼育に関する問題解決のために上記の具体的な取り組みを進め、高齢者が安心してペットを飼育できる環境を整えることで、「介護予防」「介護費の低減」などの効果を享受できると期待されます。

【関連記事】

ペット、とりわけ犬の飼育が「運動の継続」→「要介護状態等の予防」→「介護費の軽減」につながる!—健康長寿医療センター研究所

「ペットの飼育」は介護予防だけでなく「介護費の軽減」にも効果あり!—健康長寿医療センター研究所