年齢が上がるほど「血圧、血糖、腎機能リスク」高まる!肥満者では複合的な健康リスクに留意!—健保連

2025.9.19.(金)

年齢が上がるにつれて「血圧」、「腎機能」の管理が必要となる。

とくに被保険者(会社員本人)では「血糖」も合わせた管理が必要となる—。

また、50歳代後半から60歳代の被扶養者(会社員の家族)では「脂質」の管理が重要である—。

さらに、被保険者全般で肝機能の管理に重点を置くことが重要である—。

健康保険組合連合会(健保連)が10月13日に公表した2023年度の「健診検査値からみた加入者(40-74歳)の健康状態に関する調査分析」から、こういった点が明らかになりました(健保連のサイトはこちら)。

被保険者(会社員本人)は「肝機能リスク」保有者が被扶養者(家族)の2倍

健康保険組合(健保組合)は、主に大企業の会社員とその家族が加入する公的医療保険です。健保組合の連合組織である健保連では、従前よりデータヘルスに積極的に取り組んでおり、今般、2023年度に特定健康診査(いわゆるメタボ健診)を受診した358万8069人(450組合)のデータをもとに、健康状態(▼肥満▼血圧▼脂質▼血糖▼肝機能▼腎機能—)を分析。そこから、次のような状況が見えてきました。

【肥満】

まず肥満の状況を見ると、全体の39.8%が「肥満」に該当しますが、被保険者(会社員本人)では43.1%が「肥満」であるのに対し、被扶養者(家族)では19.5%にとどまっています。

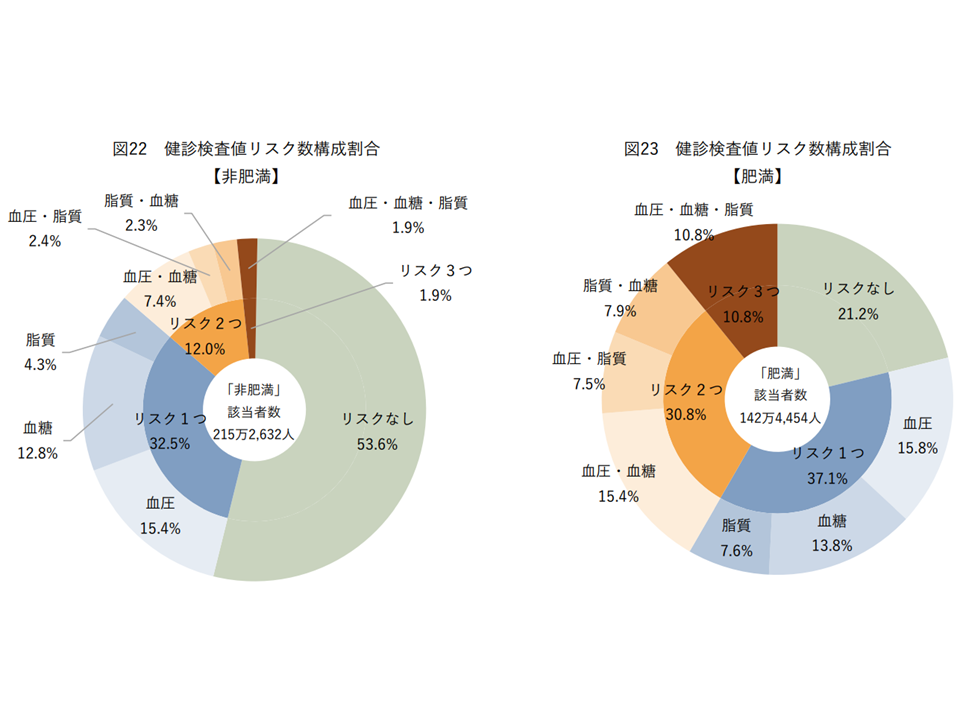

肥満者と非肥満者とで、血圧や脂質、血糖などの健康リスク保有者の割合を比べると、非肥満者では「保健指導判定値以上」は46.4%にとどまりますが、肥満者では78.8%と大多数が「保健指導判定値以上」という状況です。またリスクの内容を見ると、肥満者では複合的な健康リスク保有者が多いことも改めて確認できます。

肥満(2023年度健保連検査値分析1 250916)

【血圧】

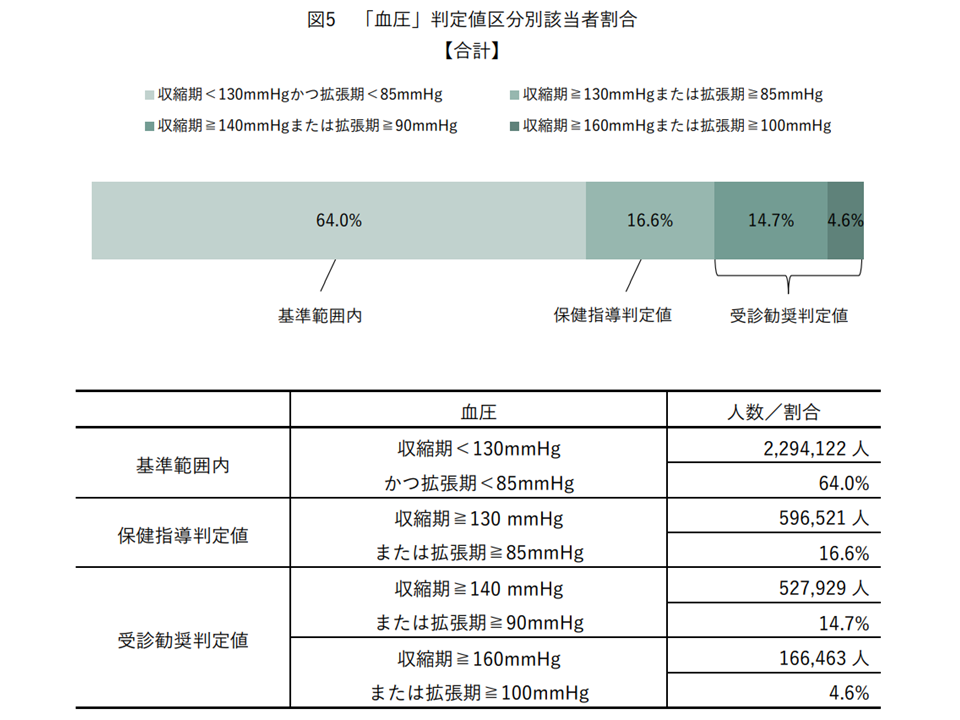

次に血圧の状況を見てみましょう。全体の64.0%は基準範囲内(収縮期130mmHg未満・拡張期85mmHg未満)ですが、▼16.6%が「保健指導判定値」以上(収縮期130mmHg以上・拡張期85mmHg以上)▼19.4%が「受診勧奨判定値」以上(収縮期140mmHg以上・拡張期90mmHg以上が14.7%、収縮期160mmHg以上・拡張期100mmHg以上が4.6%)—という状況です。

血圧1(2023年度健保連検査値分析2 250916)

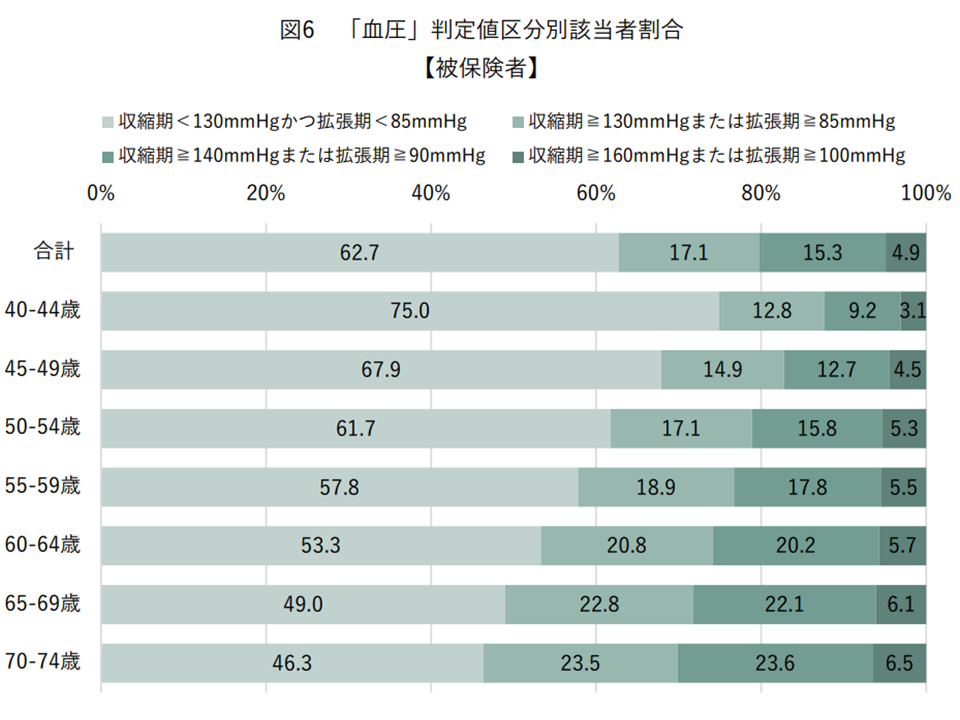

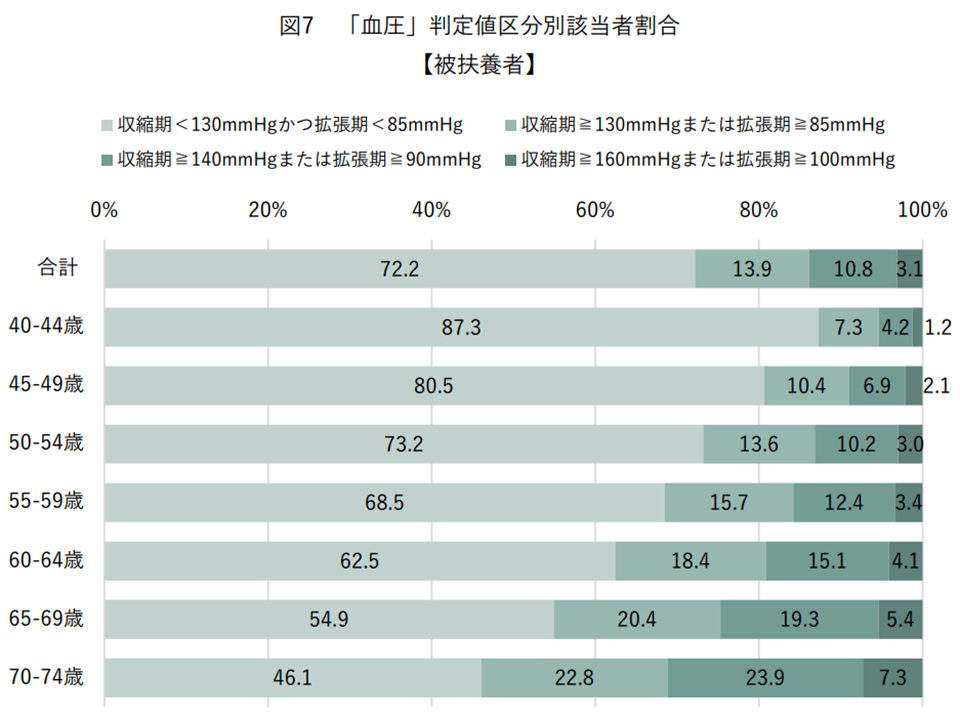

被保険者・被扶養者ともに年齢階層が高くなるにつれて「保健指導判定値」以上、「受診勧奨判定値」以上の割合が増え、70-74歳では被保険者、被扶養者ともに半数超が「保健指導判定値」以上、「受診勧奨判定値」以上となっています。

血圧2(2023年度健保連検査値分析3 250916)

血圧3(2023年度健保連検査値分析4 250916)

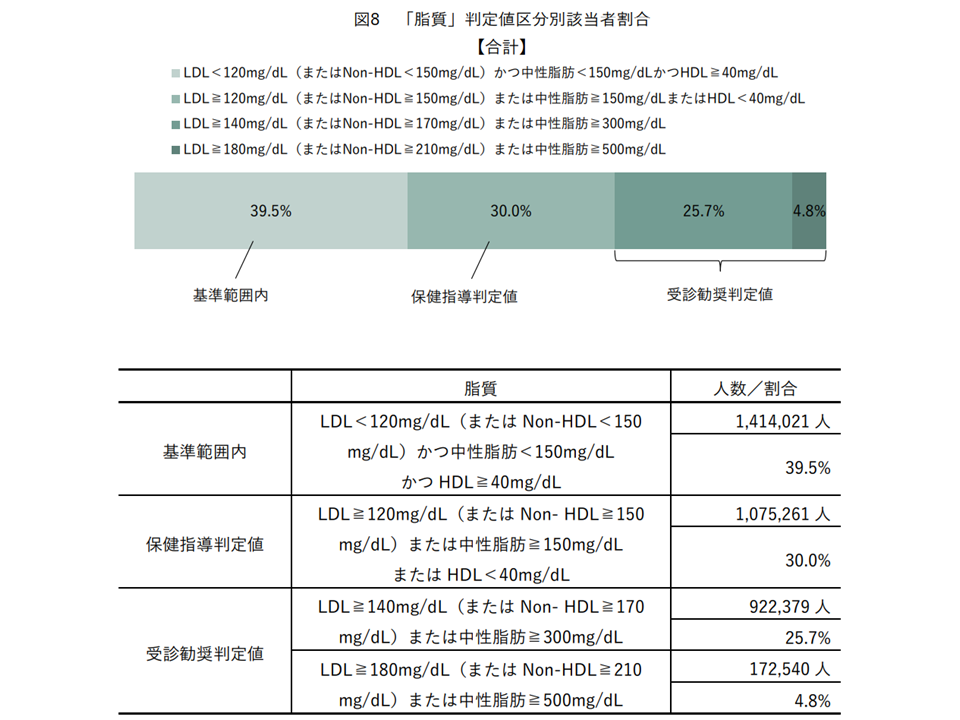

【脂質】

脂質については、基準範囲内(LDL120mg/dL未満・HDL40mg/dL以上・中性脂肪150mg/dL未満)は39.5%にとどまり、▼保健指導判定値以上(LDL120mg/dL以上、HDL40mg/dL未満、中性脂肪150mg/dL以上)が30.0%▼受診勧奨判定値以上が30.5%(LDL140mg/dL以上、中性脂肪300mg/dL以上が25.7%、LDL180mg/dL以上、中性脂肪1000mg/dL以上が4.8%)となりました。

脂質1(2023年度健保連検査値分析5 250916)

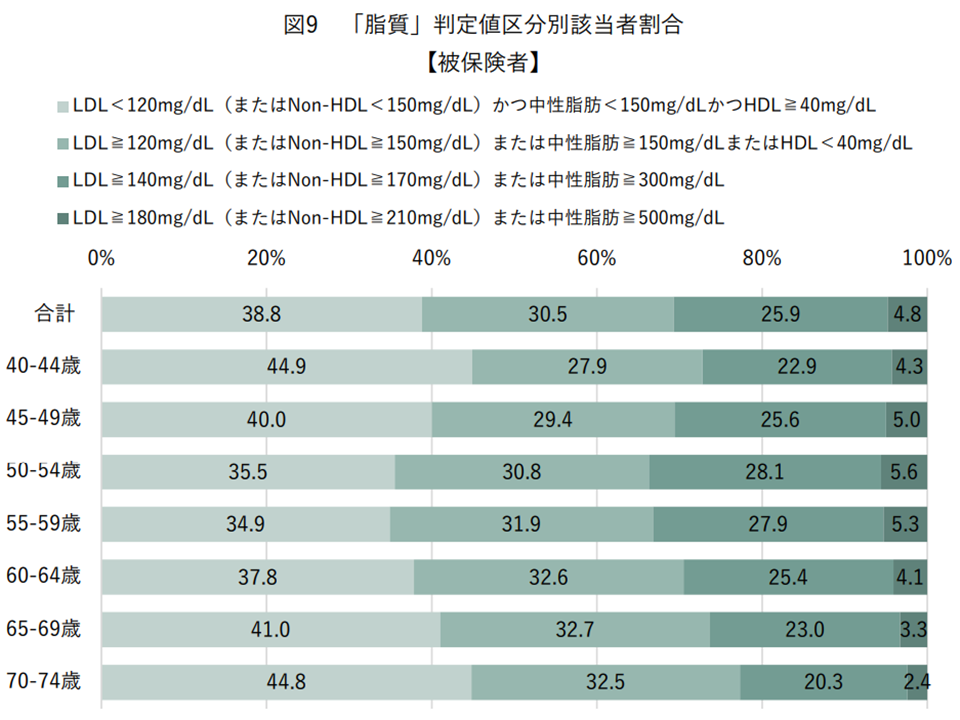

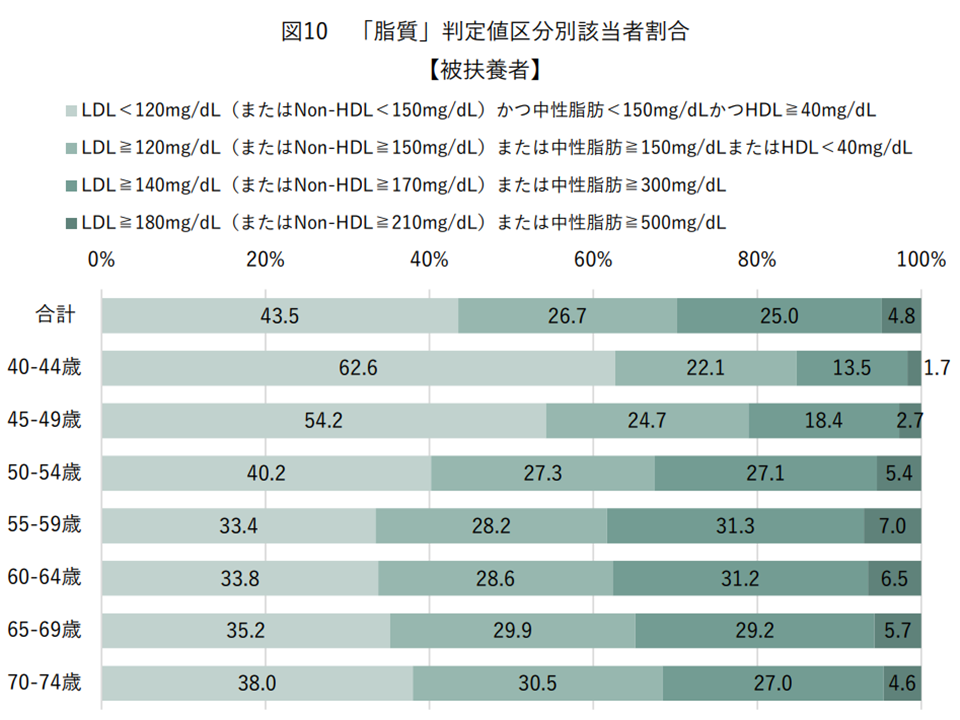

被保険者・被扶養者ともに「40歳代ではリスク保有者の割合が若干低く、50歳代・60歳代で多い」傾向にありますが、とりわけ55-64歳の被保険者・被扶養者では約7割が脂質リスク保有者となっている点に留意する必要があるでしょう。

脂質2(2023年度健保連検査値分析6 250916)

脂質3(2023年度健保連検査値分析7 250916)

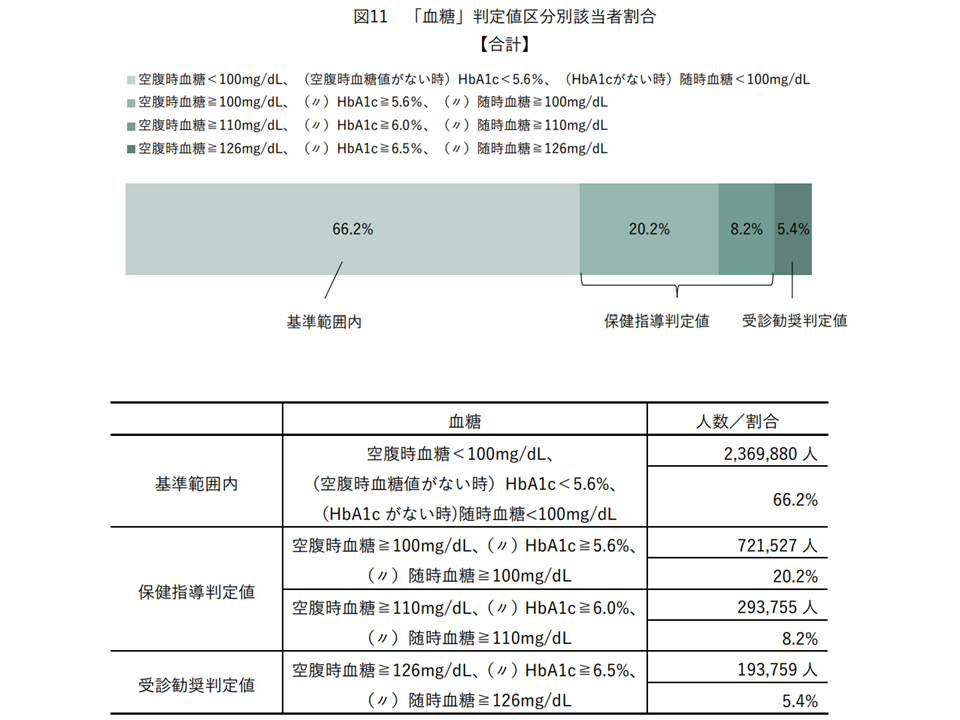

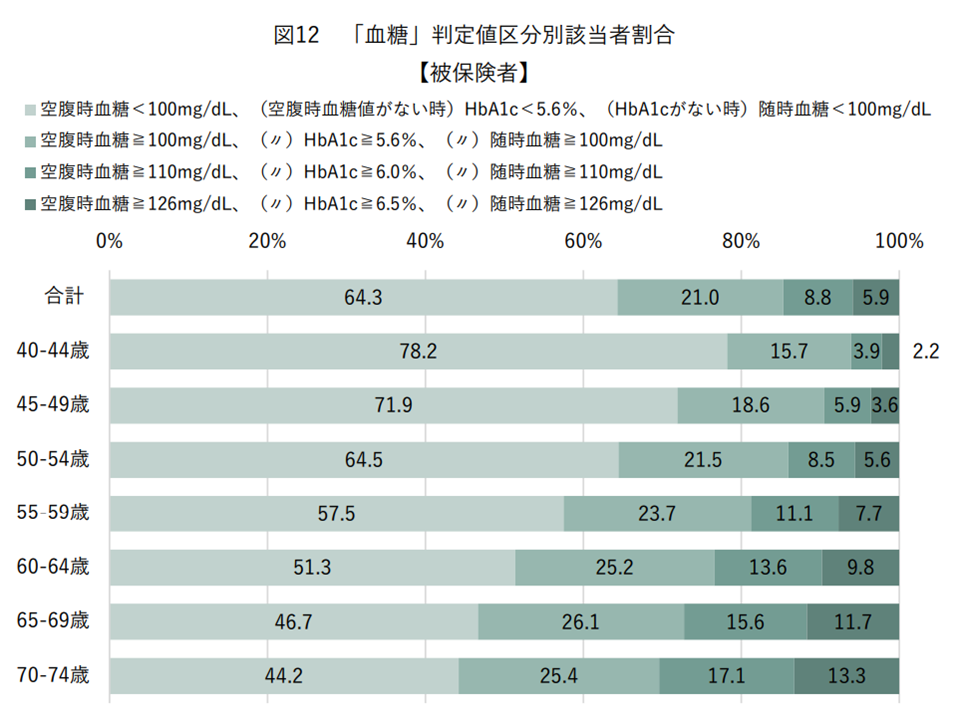

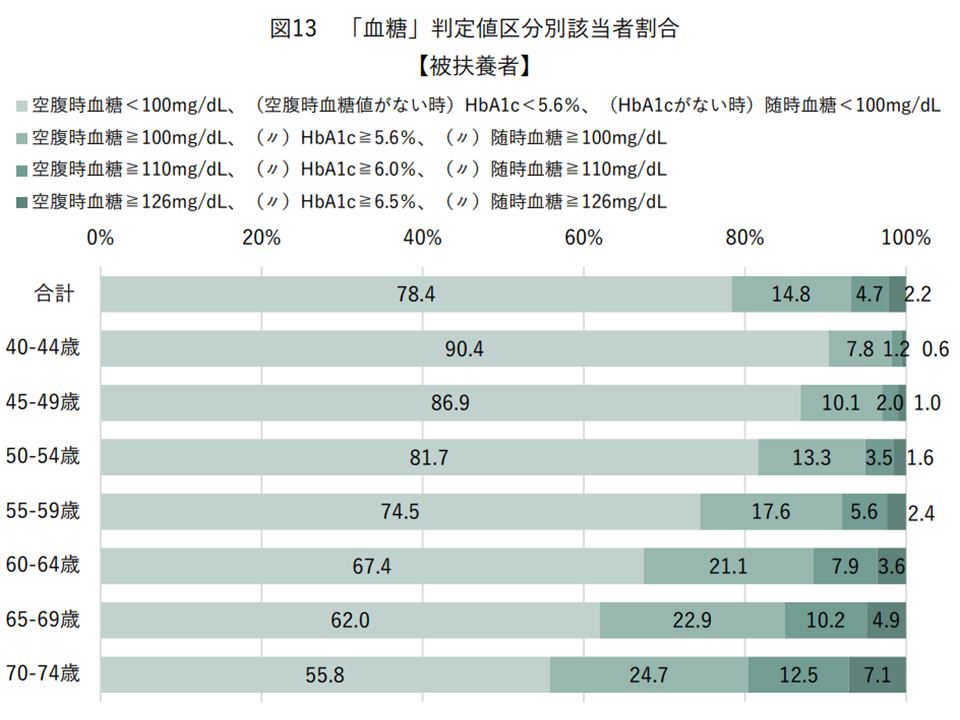

【血糖】

血糖に関しては、66.2%が基準範囲内(空腹時血糖100mg/dL未満、HbA1c5.6%未満)ですが、▼28.4%が「保健指導判定値」以上(空腹時血糖100mg/dL以上、HbA1c5.6%以上が20.2%、空腹時血糖110mg/dL以上、HbA1c6.0%以上が8.2%)▼5.4%が「受診勧奨判定値」以上(空腹時血糖126mg/dL以上、HbA1c6.5%以上)—となりました。

血糖1(2023年度健保連検査値分析8 250916)

被保険者・被扶養者ともに年齢階層が上がるにつれてリスク保有者の割合も高くなり、60歳以上の被保険者(会社員本人)では血糖リスク保有者が6割近い状況です。

血糖2(2023年度健保連検査値分析9 250916)

血糖3(2023年度健保連検査値分析10 250916)

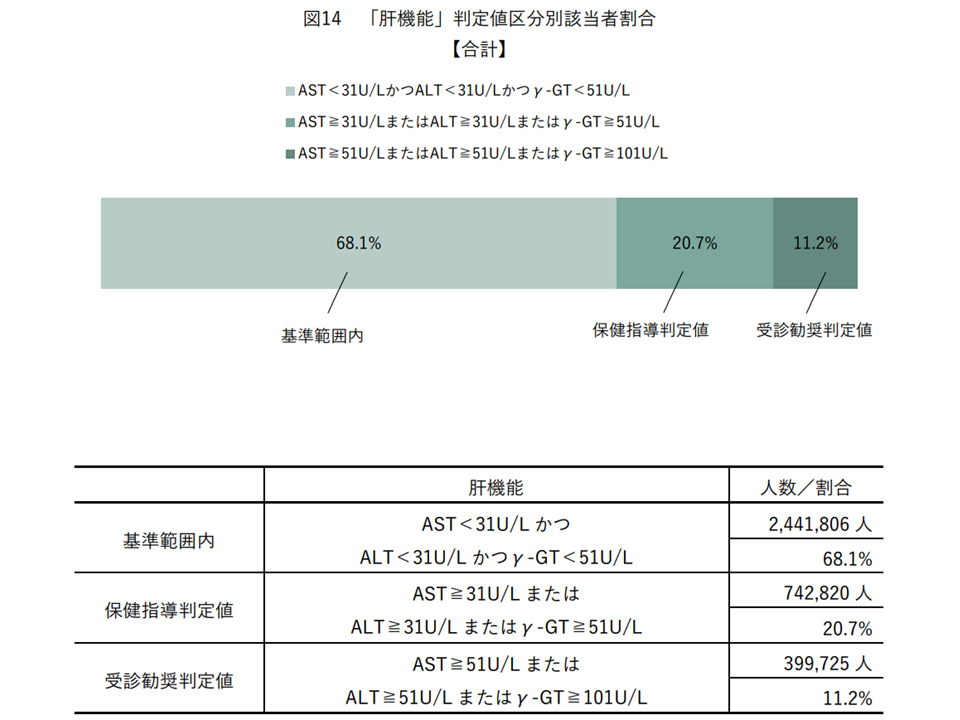

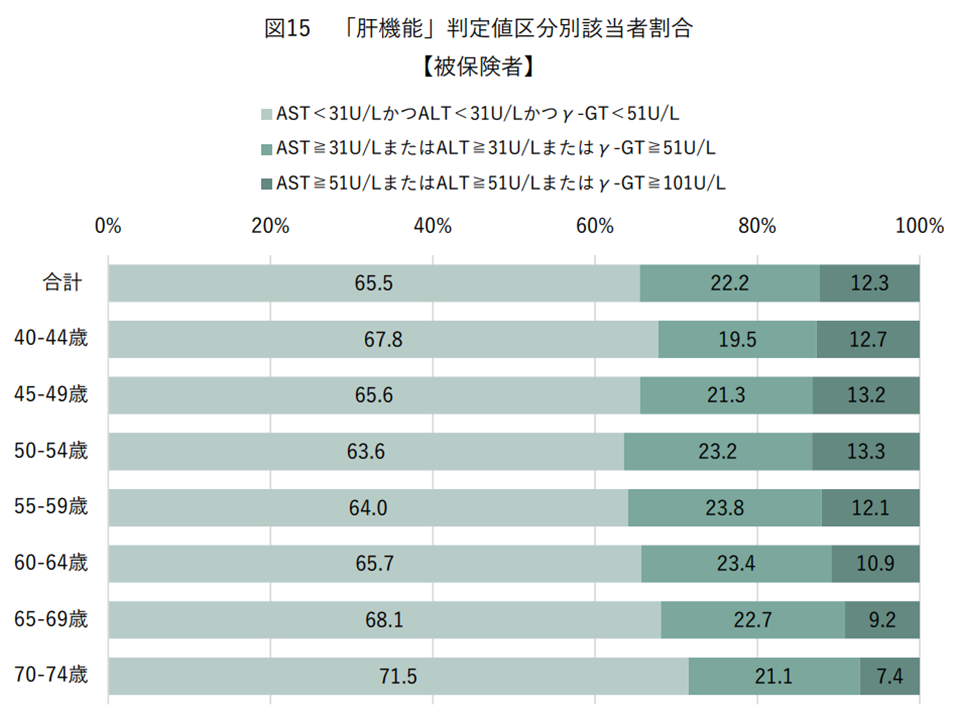

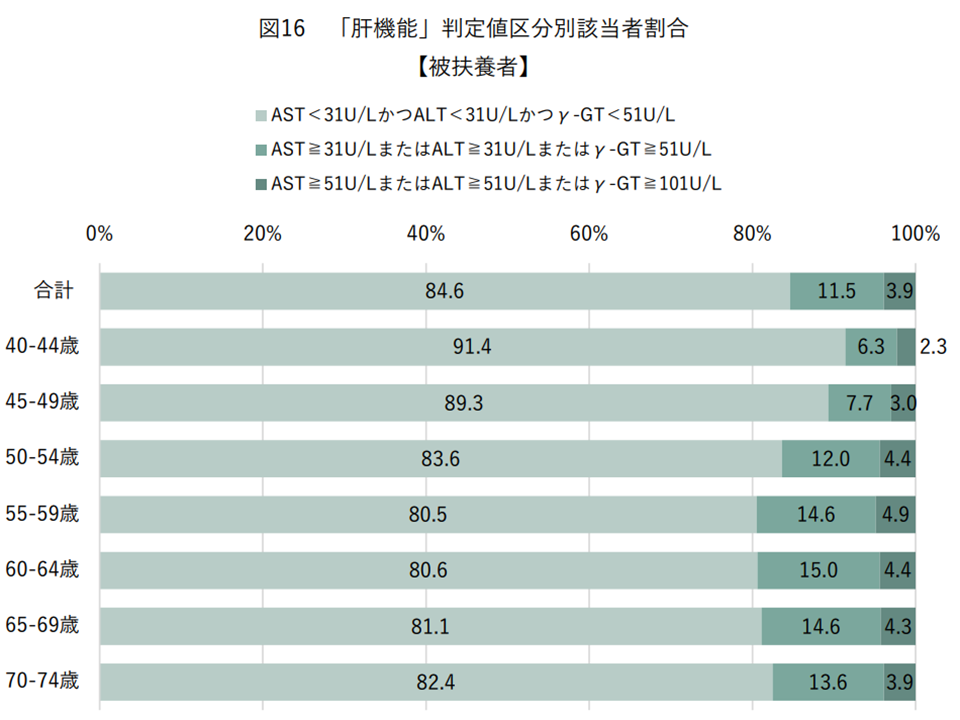

【肝機能】

肝機能に目を移すと、68.1%は基準範囲内(AST31U/L未満・ALTU/L31未満・γ-GT51U/L未満)ですが、▼20.7%が「保健指導判定値」以上(AST31U/L以上、ALT31U/L以上、γ-GT51U/L以上)▼11.2%が「受診勧奨判定値」以上((AST51U/L以上、ALT51U/L以上、γ-GT101U/L以上)—となっています。

肝機能1(2023年度健保連検査値分析11 250916)

被保険者本人でリスク保有者が多い点は変わっておらず、被保険者の4割弱、被扶養者では2割弱がリスク保有者という状況です。

肝機能2(2023年度健保連検査値分析12 250916)

肝機能3(2023年度健保連検査値分析13 250916)

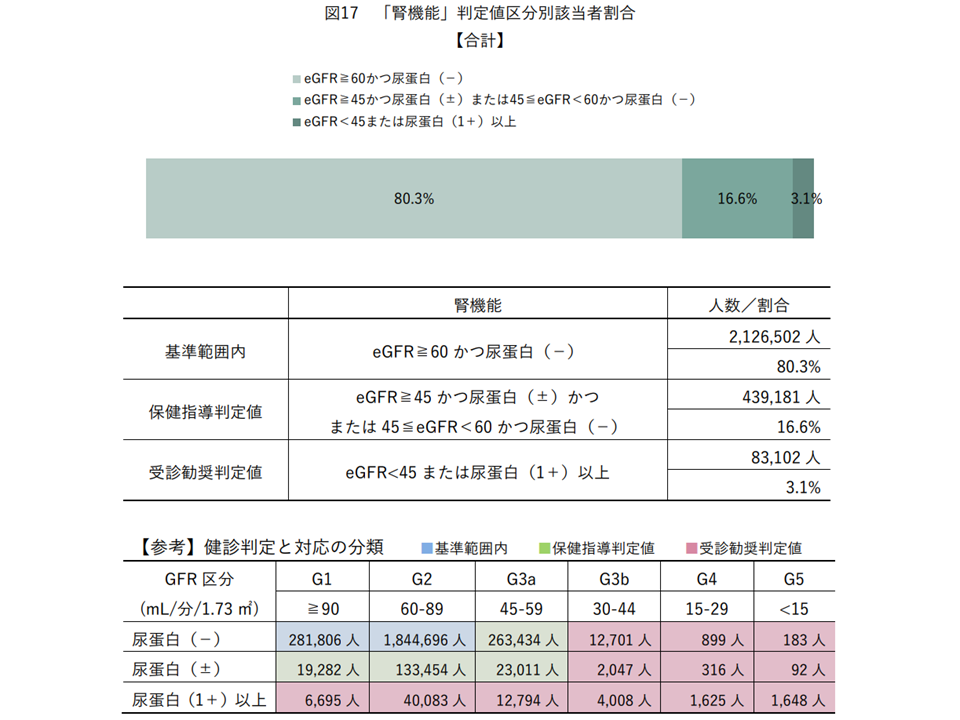

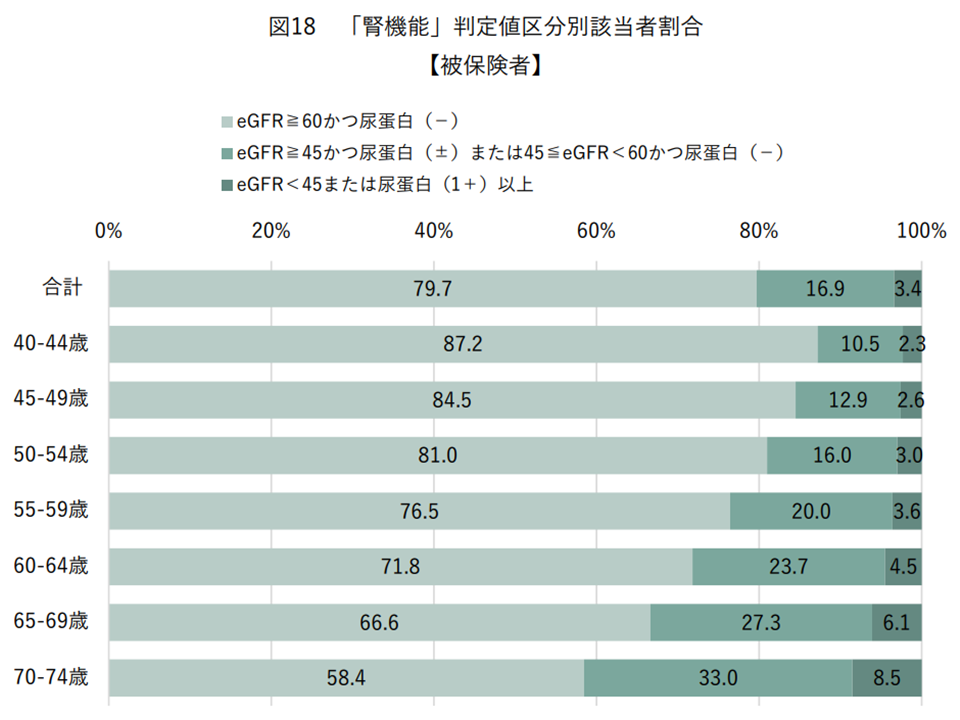

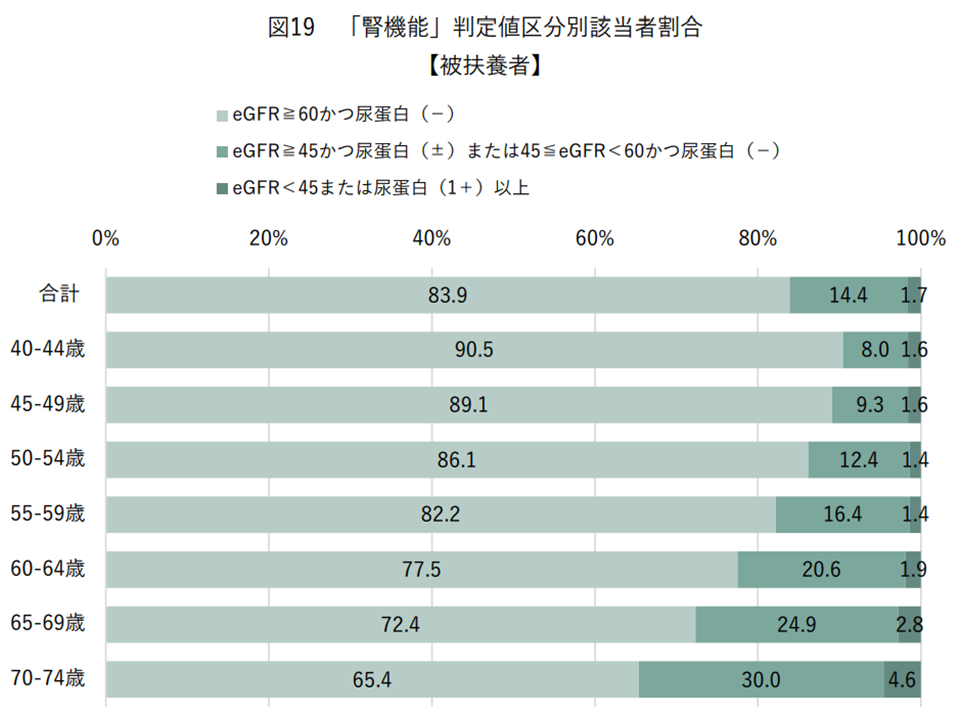

【腎機能】

腎機能に関しては、80.3%が基準範囲内(eGFR値が60以上、かつ尿蛋白マイナス)ですが、▼16.6%が「保健指導判定値」以上(eGFR値が45以上かつ尿蛋白プラスマイナス、またはeGFR値が45以上60未満かつ尿蛋白マイナス)▼3.1%が「受診勧奨判定値」以上(eGFR値が45未満または尿蛋白が1+以上)—となりました。

腎機能1(2023年度健保連検査値分析14 250916)

被保険者本人・被扶養者ともに年齢が高くなるほどリスク保有者が増加する傾向にあります。

腎機能2(2023年度健保連検査値分析15 250916)

腎機能3(2023年度健保連検査値分析16 250916)

こうした状況を踏まえると、▼年齢が上がるにつれて血圧および腎機能の管理、またとくに被保険者では血糖も合わせた管理が重要である▼50歳代後半から60歳代の被扶養者では脂質の管理が重要▼被保険者全般で肝機能の管理が重要—という具合に、生活習慣病対策において「とくに力を入れるべき項目」を疾患別・年齢別に細かく把握できます。各健保組合において、より効果的な生活習慣病対策を実施するために参考にすべきデータと言えます。

【関連記事】

健保組合加入者の20.3%は血圧・31.2%は脂質・5.9%は血糖・12.1%は肝機能に問題があるが、医療機関受診者は限定的―健保連