小児・AYAがん患者の凍結卵子・精子を用いた生殖補助医療、保険外で公費助成行う―がん患者妊孕性温存検討会

2022.3.11.(金)

小児、AYA(定義は明確でないが、概ね15-39歳)のがん患者について、将来の妊娠・出産を見据えて「卵子・精子の凍結」を行い、がん治療後に生殖補助医療(体外受精→胚の培養→移植)を受けるケースがある―。

これまでは「がん治療後に生殖補助医療」について特定不妊治療費助成事業で対応してきているが、2021年度で廃止され、2022年度からの保険診療の対象にもならないケースが数多く出ると想定されるため、新たに「妊孕性温存療法研究促進事業」で対応(治療費助成)する―。

3月11日に開催された「小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会」において、こういった方針が固められました。

ただし、助成対象患者の年齢について「生殖補助医療開始時点で43歳以上にも認めるべき」との意見が極めて多数の構成員から出されており、今後、吉村泰典座長(慶應義塾大学名誉教授、福島県立医科大学副学長)と厚生労働省の間で調整が行われます。

目次

がん患者の「凍結保存した卵子等」を用いた生殖補助医療、公費で助成する仕組み構築

医学・医療水準の高度化などによりがん患者の生存期間が延伸する中で、「がん患者の妊孕性温存」が非常に重要なテーマとなります。とりわけ小児やAYA世代のがん患者では、がん治療終了後の「わが子を持ちたい」という思いに応えることが非常に重要となっています。

そこで厚労省は、今年度(2021年度)から「妊孕性温存療法研究促進事業」を展開しています。「がん」や「造血器細胞移植が実施される再生不良性貧血等」「アルキル化製剤が投与される全身性エリテマトーデス等」に罹患した43歳未満の患者が、卵子や精子、卵巣組織などの凍結保存を行う場合に、その費用を助成するとともに、技術の有効性等を検証するために診療データなどを収集し、「凍結保存技術」の安全性や有効性に関するエビデンスを構築することが狙いです(関連記事はこちら)。

その後に患者が成長、結婚し「子供を持ちたい」と思った場合には、「凍結保存」した卵子や精子などを用いて「生殖補助医療」(体外・顕微授精→胚の培養→胚の移植)を受けることになります。

この「生殖補助医療」は現在、都道府県の実施する「特定不妊治療費助成事業」で費用助成が行われていますが、2022年度の診療報酬において生殖補助医療等の保険適用が進められ、特定不妊治療助成事業は2021年度(つまりこの3月)で廃止されることとなっています(ただし、年度をまたぐ治療については1回分のみ助成事業を受けられる、関連記事はこちらとこちらとこちらとこちら)。

この点、保険適用される生殖補助医療は「不妊症という疾病の治療」のためとされ、つまり「採卵時に不妊症である」ことが要件となります。

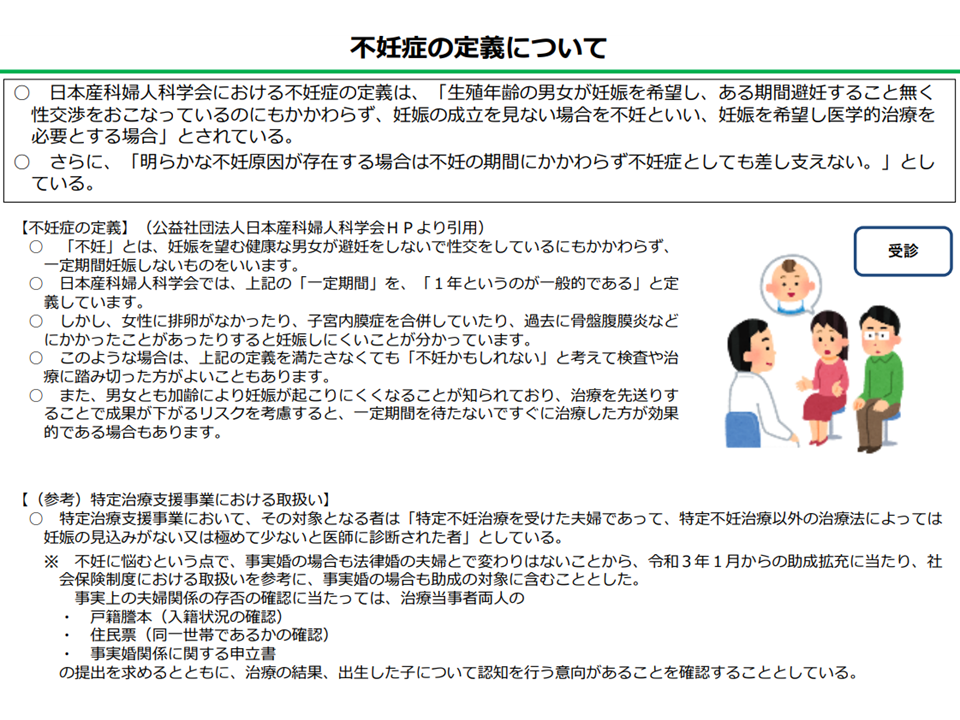

【日本産科婦人科学会による「不妊症」の定義】

▼生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある期間(一般的に1年)避妊すること無く性交渉を行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合を不妊と言い、妊娠を希望し医学的治療を必要とする場合

▼明らかな不妊原因が存在する場合は不妊の期間にかかわらず不妊症として差し支えない

不妊症の定義(中医協総会(2)1 211117)

すると、小児・AYA世代のがん患者では「採卵時に不妊症ではない」ケースが多々あるため、がん治療後の生殖補助医療(受精→胚培養→胚移植)は保険診療では受けられず、また特定不妊治療助成事業も廃止されるため、今のままでは「全額自費で受けなければならない」こととなってしまいます。

これでは「がん治療後に子供を持ちたい」と考える患者サイドの意向に沿えないことから、厚労省は、「妊孕性温存療法研究促進事業」の中に「がん治療後の生殖補助医療」も含めてはどうかとの考えを提案しました。

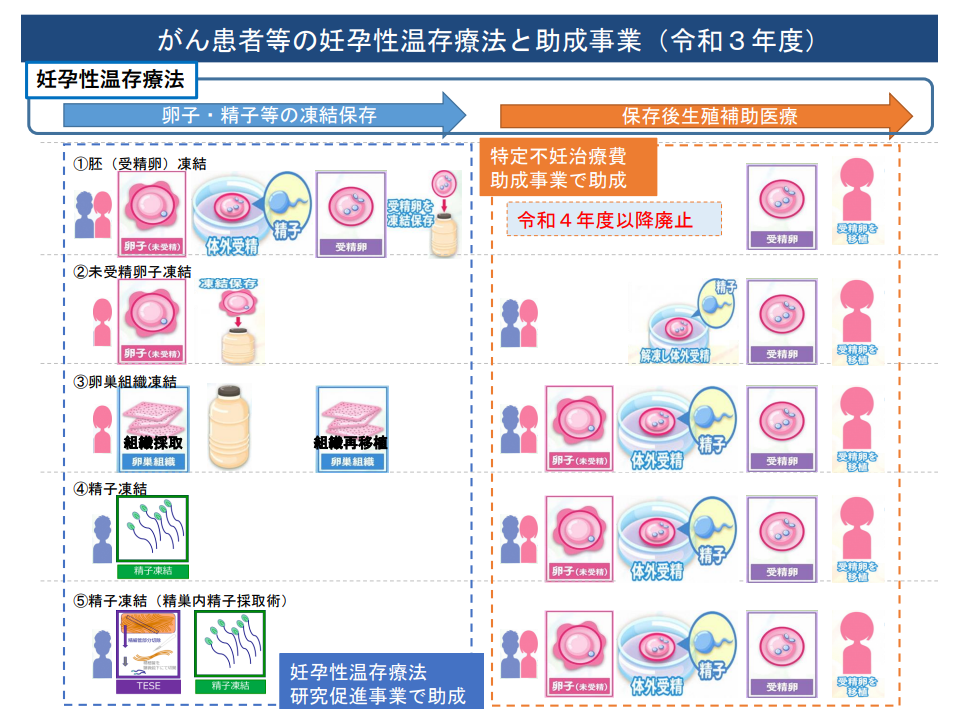

(現在)

▼がん治療前の卵子・精子等の凍結保存:妊孕性温存療法研究促進事業で費用助成

▼がん治療後の生殖補助医療:特定不妊治療助成事業で費用助成

今年度(2021年度)までは妊孕性温存療法研究促進事業で「卵子・精子などの凍結保存の助成」を行い、特定不妊治療費助成事業で「生殖補助医療の助成」を行っている(がん患者妊孕性温存検討会1 220311)

↓

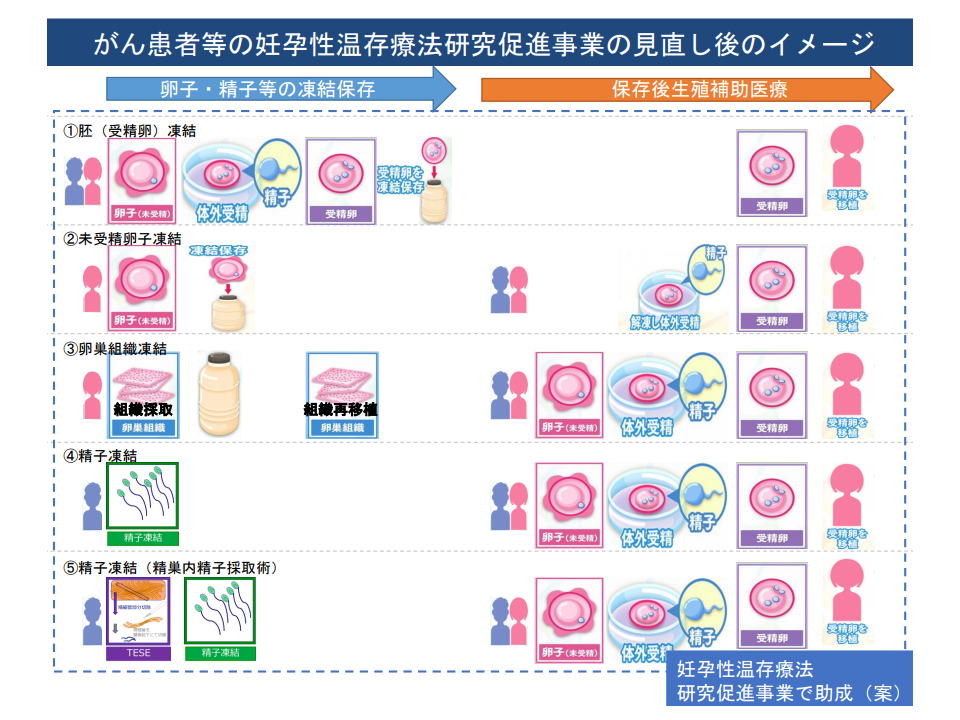

(2022年度から)

▼卵子・精子等の凍結保存およびがん治療後の生殖補助医療:いずれも妊孕性温存療法研究促進事業で費用助成

2022年度から妊孕性温存療法研究促進事業の中で「卵子・精子などの凍結保存の助成」と「生殖補助医療の助成」を行う(がん患者妊孕性温存検討会2 220311)

生殖補助医療にかかる助成条件(対象患者など)について、厚労省は次のような考え方を提示しました。

【対象患者】(以下のいずれも満たす)

▽生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

▽妊孕性温存療法研究促進事業の対象となる妊孕性温存療法(後述)を受けた夫婦で、生殖補助医療以外では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者

▽生殖医療を専門とする医師、および原疾患(がんなど)担当医師によって「生殖補助医療に伴う影響」の評価が行われ、生命予後に与える影響が許容されると認められる者(たとえば生殖補助医療でがんが再発・悪化し予後が不良になるケースなどは認められない)

▽本人による書面同意がある

【対象技術】

(1)胚(受精卵)凍結(2)未受精卵子凍結(3)卵巣組織凍結(4)精子凍結(5)精子凍結(精巣内精子採取術)―で凍結された検体を用いた生殖補助医療(受精→胚培養→胚移植)を対象とする(妊孕性温存療法研究促進事業の前に凍結保存していた卵子・精子についても、一定の要件(JOFR登録、がん等の治療医療機関と産科医療機関との連携など)を満たせば生殖補助医療に用い、それに費用助成を行うことも可能)

【実施医療機関】

▽日本産科婦人科学会が指定した保存後生殖補助医療実施施設であり、かつ都道府県が指定した医療機関であること

▽保存後生殖補助医療実施施設は、年1回以上、患者のフォローアップを行い、▼自然妊娠を含む妊娠・出産▼検体保存状況▼原疾患の転帰―などの情報を日本がん・生殖医療登録 システム(Japan Oncofertility Registry:JOFR)に入力することが義務付けられる

▽保存後生殖補助医療実施施設は、原疾患の治療実施医療機関(がん診療連携拠点病など)と連携して「患者への情報提供」「相談支援」「精神心理的支援」を行うこ都が求められる

【医療費助成】

▽助成額:下表を上限とし、また保存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用の額を上 限とする

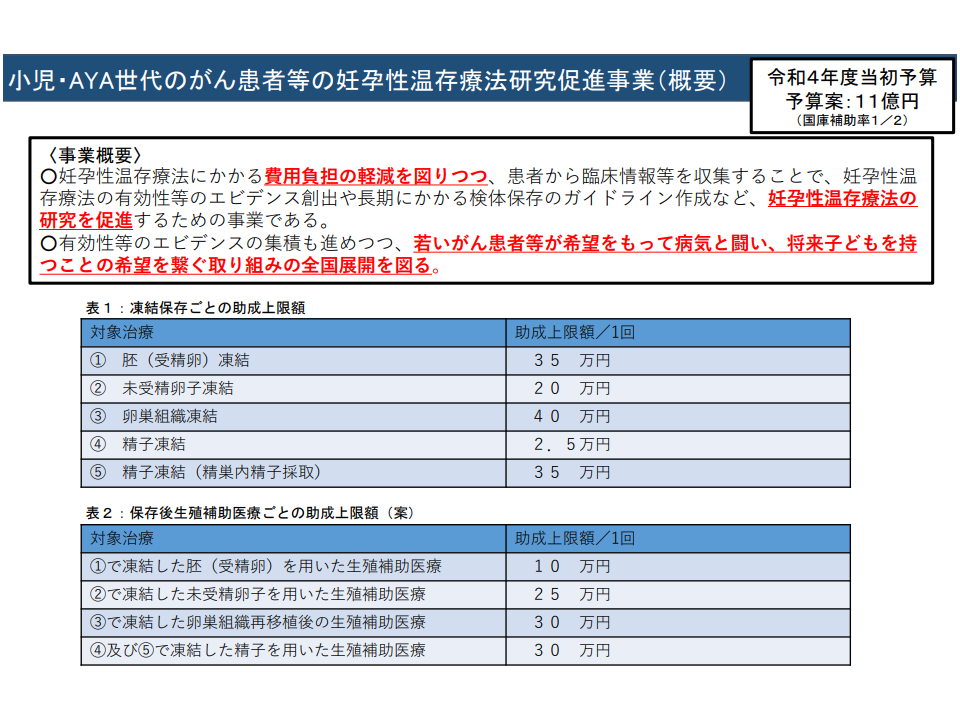

妊孕性温存療法研究促進事業では、卵子・精子などの凍結保存の助成(上表)を行っており、2022年度からは生殖補助医療の助成(下表)も行う(がん患者妊孕性温存検討会3 220311)

▽所得制限:なし(本事業では臨床情報などを広く集積、解析し、生殖補助医療の有効性・安全性にかかるエビデンス構築も目的の一つとするため)

▽助成回数上限:初めて保存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における 妻の年齢が40歳未満である場合は通算6回(40歳以上43歳未満であるときは通算3回)まで。ただし、助成後に出産した場合・妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受 けた助成回数をリセットする

多くの検討会構成員が「患者年齢上限(43歳未満)の引き上げ」を強く要望

小児・AYA世代のがん患者等が、「治療後に子供を持ちたい」という思いに応える仕組みですが、構成員の多くからは「対象年齢を43歳未満の限ることは合理的ではない」との指摘が数多く出されました。例えば次のような内容です。

▽凍結保存(いわば生殖補助医療の入り口)の上限年齢が「43歳未満」とされており、胚移植・着床をゴール(いわば出口)とする生殖補助医療の上限年齢を同じ「43歳未満」とすることは合理的でない(42歳で凍結保存し、がん治療を終えた時点では「43歳未満」を当然超えてしまう)(例えば御舩美絵構成員:若年性乳がんサポートコミュニティ Pink Ring 代表)

▽小児・AYA世代のがん患者等では、一般の「不妊症」患者とは異なり、妊娠成功率が高いと考えられる(特定不妊治療助成事業では妊娠成功率などを勘案して「43歳未満」という上限年齢を設定しているが、「不妊症でないがん患者」では、より高年齢での妊娠成功が期待できる)(例えば、村上節構成員:滋賀医科大学産婦人科学教授)

▽がん治療は長期間に及び、治療を終えた時点で43歳以上となるケースも少なくない。43歳以上を助成対象から除外すればデータが集まらず、「安全性・有効性のエビデンス構築」という目的を十分に達成できなくなる(例えば、鈴木直構成員:聖マリアンナ医科大学産婦人科学教授)

▽生殖補助医療上限を43歳未満に設定すれば、「子供を持つ」ために、必要ながん治療を早期に切り上げてしまい、がん再発リスクなどが高まる可能性がある(例えば、鈴木構成員や清水千佳子構成員:国際医療研究センター病院がん総合診療センター副センター長)

これらの意見は、患者サイドだけでなく、がん治療領域・産婦人科領域の医師・看護師サイドからも出ており「検討会の総意」と言えるかもしれません。

さらに清水構成員や中島貴子構成員(京都大学医学部附属病院次世代医療・iPS細胞治療研究センター教授)らは、「患者の状況は千差万別であるため、一律の年齢上限設けず、『医師・患者が成功率や合併症などを話し合って治療開始を決定する』プロセス確保を要件化してはどうか」と提案しました。

合理的な提案内容ですが、吉村座長は「産婦人科の立場からすれば、例えば50歳以上の高齢の妊娠・出産には大きなリスクが伴う。何歳でも生殖補助医療をしてよいと推奨しているようにとられかねず、一定の年齢上限は設けなければならない」とコメントし、例えば▼原則は43歳未満とする▼ただし、43歳以上で生殖補助医療を行う場合には産科医等が意見書を示す―ことなどを考えてはどうかと提案しています。

こうした意見を踏まえながらも厚労省は、次のような考えを示し、「2022年度(この4月)からの助成制度では『43歳未満』という上限年齢を維持したうえで、『43歳以上』についてはデータ収集を行い、そのエビデンスを踏まえて見直しを検討することとしてはどうか」との折衷案を提示しました。

▼高齢の妊娠・出産、しかも「がん等の治療後」という状況を考慮すると、上限年齢は設定しなければならない

▼他制度(現在の特定不妊治療助成事業や、2022年4月からの保険診療)との公平性・平等性も考慮する必要がある

意見は収束しているとは言えませんが、2022年度の助成事業実施に向けて早急に対象年齢上限を含めた制度内容を固めなければいけません。そこで、▼2022年度の制度内容(年齢上限など)については、吉村座長と厚労省とで検討会意見を踏まえて決する▼2023年度以降の制度内容(年齢上限など)については、引き続き検討会で議論していく―こととなりました。

「子供を持ちたい」という患者サイドも思いと、「税金を使った補助事業であり、公平性・平等性が重要になる」という政策的な制約、「高齢の妊娠・出産にはどうしてもリスクが伴う」という点など、多くの要素を引き続き検討し、可能な限り多くの人が納得できる仕組みになることが期待されます。吉村座長は「特定不妊治療助成事業(2021年度で廃止)についても、患者サイドの意見などを踏まえ十数回の制度改善を行ってきた。妊孕性温存療法研究促進事業も今後改善を続けていくことが重要である」とコメントしています。

がん治療医療機関と産科医療機関が連携して「生殖補助医療」を実施

これまで見てきたように、妊孕性温存療法研究促進事業は、「がん患者等の卵子・精子の凍結保存」および「がん等治療後の生殖補助医療」(受精→胚培養→胚移植)について▼費用助成により患者負担を軽減する▼臨床データ等を集積・改修し、凍結保存・生殖補助医療技術の安全性・有効性エビデンスを構築する―ことを目的とします。

この目的を達成するために、例えば次のような「実施医療機関の要件」などが厳格に設定されています。きちんとしたデータ収集ができなければ、後者の「エビデンス構築」目的が果たせなくなってしまうからです。

(1)道府県で「がん・生殖医療の連携ネットワーク」体制が構築されており、当該ネットワークに参加する施設であること

(2)日本産科婦人科学会の医学的適応による「未受精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結・保存に関する登録施設」または日本泌尿器科学会が指定した施設(関係学会専門医の常勤、見解・ガイドラインの遵守、フォローアップ臨床情報の登録、地域がん・生殖医療ネットワーク(上記)への参加、妊孕性温存に関する診療・支援等の経験等の要件をクリア)であり、かつ都道府県が指定した医療機関であること

(3)原疾患(がんなど)についての医学的適応判断に加えて、自施設あるいは他施設と連携して患者への情報提供・相談支援・精神心理的支援を行えること

(4)年1回以上、患者のフォローアップを行い、▼自然妊娠を含む妊娠・出産▼検体保存状況▼原疾患の転帰―などの情報を日本がん・生殖医療登録 システム(Japan Oncofertility Registry:JOFR)に入力すること

3月11日の検討会では(1)の「がん・生殖医療の連携ネットワーク」について、例えば▼各都道府県で、がん等診療施設、妊孕性温存療法実施医療施設、関連する行政機関等が参加し、がん等診療医、生殖医療医、相談支援担当者(治療に関すること、生殖医療に関すること、 精神・心理支援に関すること、その他社会的支援等を含む様々な相談に関すること)、行政の担当者等により構成されている▼ネットワークに参画している者の役割分担を明確にした上で、名簿を作成・共有し、患者がネットワーク内のどの医療機関を受診しても迅速に必要な紹介等ができる体制を整備する―などの要件整理が行われました。

吉村座長は「患者がネットワーク内のどの医療機関を受診しても迅速に必要な紹介等ができる体制」の重要性を強調。また松本公一構成員(国立成育医療研究センター小児がんセンター長)は「都道府県を跨いだ、ネットワーク同士の連携も重要である」と指摘しています。

厚労省では、検討会の意見を踏まえ(上述した年齢上限についての調整を行ったうえで)、「妊孕性温存療法 研究促進事業」の改正(凍結保存だけでなく、2022年度からは生殖補助医療(受精→胚培養→胚移植)も対象とする)に関する通知等を近く都道府県に宛てて発出する構えです。

【関連記事】

【医療法等の柔軟措置など医療提供体制確保関係】

【2022年度診療報酬改定答申16】安全性・有効性を確認した不妊治療技術を保険適用、生殖補助医療では年齢・回数制限

不妊治療技術のうち学会が推奨度A・Bとするものを保険適用、推奨度Cは保険外だが先進医療対応を検討―中医協総会

不妊治療の保険適用、対象技術や対象患者、施設基準等を学会GLなど参考に設定していく方向確認―中医協総会(2)

後発品の信頼性が低下する中でどう使用促進を図るべきか、不妊治療技術ごとに保険適用を検討―中医協総会(2)