高齢者の薬剤・健康・療養環境等の情報を多職種で共有し、地域でポリファーマシー対策を進めよ—長寿医療研究センター

2025.4.1.(火)

高齢者は入院・退院・在宅・介護施設など療養環境が変わるケースが多く、その際、薬に関する情報が適切に共有されないことがある。

施設の垣根を越えて、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・管理栄養士・リハビリ専門職など多職種で、高齢者の「薬剤情報」のみならず、「健康状態」や「療養環境」に関する情報も共有し(薬剤療法情報提供書)、ポリファーマシー対策を地域で進めてほしい—。

国立長寿医療研究センター(以下、研究センター)が3月31日に、薬剤師向けの「切れ目のないポリファーマシー対策を提供するための薬物療法情報提供書作成ガイド」を公表し、こうした提案を行いました(研究センターのサイトはこちら)。

高齢者は入院・退院・在宅・介護施設など療養環境が変わるケースが多い

ポリファーマシーとは「多剤投与の中でも害を伴うもの」と定義されます。

高齢になると、どうしても複数の傷病を抱え、各傷病治療のために「多剤投与」が行われがちです。一方で、高齢になると▼細胞内水分の減少▼血清アルブミンの低下▼肝血流や肝細胞機能の低下▼腎血流の低下—といった生理機能の低下が生じるものの、薬物吸収能には大きな変化がないため「医薬品が効き過ぎる」状態に陥りやすくなります。つまりポリファーマシーが生じやすくなるのです。

高齢化が進行する中で、「ポリファーマシー」対策が極めて重要となってきます。高齢者におけるポリファーマシーを防止するために、厚労省は「高齢者医薬品適正使用検討会」の議論を踏まえ、2018年5月に「高齢者の医薬品適正使用の指針【総論編】」(主に急性期入院医療を対象としている)を、2019年6月に「同指針【各論編(療養環境別)】(外来・在宅医療、回復期・慢性期入院医療、介護保険施設を対象)をまとめ、さらに2021年3月に通知「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」を発出するなどの対策を講じています。

こうした中でセンターでは、▼ポリファーマシーは、薬による薬物有害事象のリスクを高め、患者の生活の質(QOL)にも大きな影響を与える▼高齢者の療養環境は入院・退院・在宅・介護施設などと変わっていくことが多いが、「薬に関する情報が適切に共有されない」ことが多い—といった点を踏まえ、「病院薬剤師」と「薬局薬剤師」の情報連携を強化し、ポリファーマシー対策に必要な情報を円滑に共有して「患者の安全とQOLの向上」を図るために本ガイドを作成・公表しました。

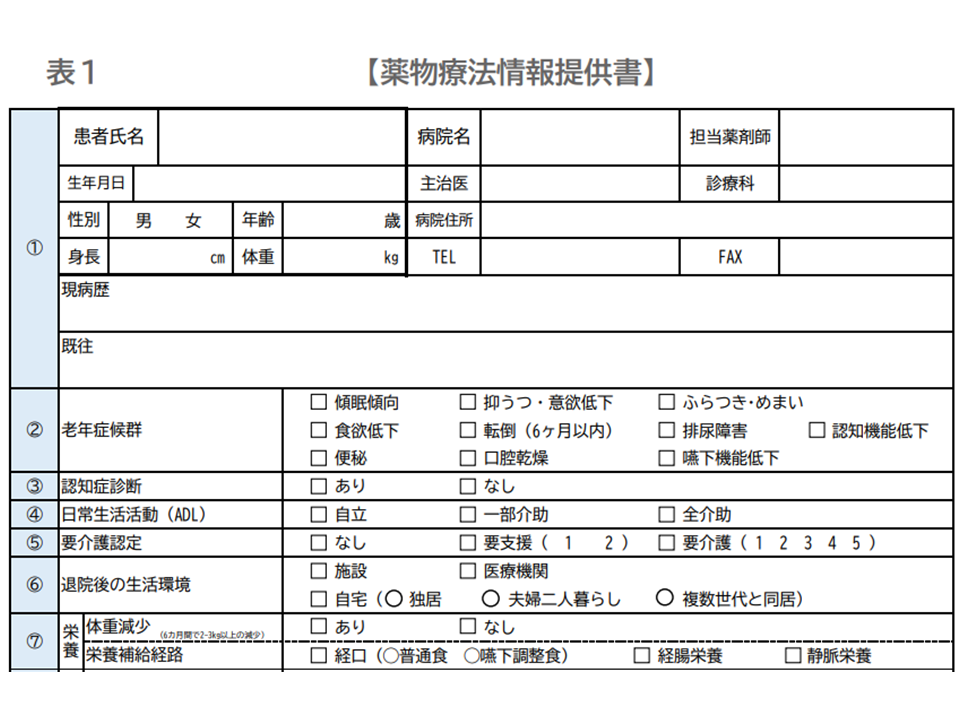

なお、「薬剤師→医療機関への情報提供」について、これまでの薬剤情報(薬剤管理サマリー)にとどまらず、高齢者の健康状態や生活環境を含めた幅広い情報を提供・共有することが重要であるため、ガイドでは「多職種間での薬物療法情報提供書」(薬剤・健康状態・生活環境などの幅広い情報を提供する)という新たな考え方を提案しています。

ガイドは、次の10章で構成されています。

(1)薬物療法情報提供書について(上記参照)

(2)『薬物療法情報提供書』作成時の留意事項

(3)高齢者総合機能評価(CGA)とポリファーマシー対策(薬剤起因性老年症候群、日常生活活動(ADL)、認知機能、栄養、社会的要素)

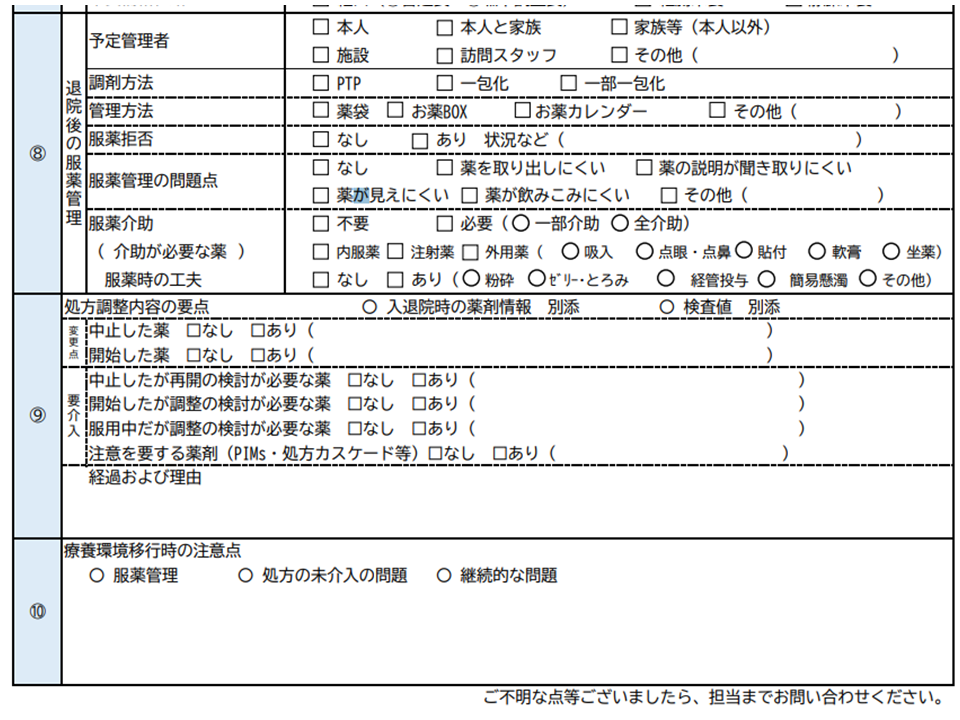

(4)服薬管理

(5)処方変更の要点

(6)処方変更に対する中止・再開等の情報提供

(7)経過観察に関する事項

(8)療養環境移行時の注意点(高度急性期病院・病棟、急性期病院・病棟、回復期病院・病棟、慢性期病院・病棟)

(9)多職種連携の重要性(医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、リハビリ専門職)

(10)電子的情報連携についての今後

高齢患者は入院・退院・在宅療養・介護施設など療養環境が変化することが多々ありますが、異なる環境を行き来する際に「薬に関する情報」が十分に共有されなければ、▼必要な薬が継続されない▼不要な薬が処方される—などの問題が生じてしまいます。

そこで本ガイドは、上述のように「薬物療法情報提供書」という考えを新たに提案するとともに、薬剤療法情報提供書の作成方法や記載例、必要な情報の整理方法を示し、「多職種間の情報共有の重要性」とともに、「医師からの情報提供書への回答書の作成」についても解説しています。

薬物療法情報提供書は、主に病院薬剤師が作成し、急性期病院・回復期病院・慢性期病院・在宅医療など、さまざまな医療環境で活用することが期待されます。情報を受け取るのは薬剤師だけでなく、医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、リハビリ専門職などの多職種であり、チーム医療の中で活用することが重要です。

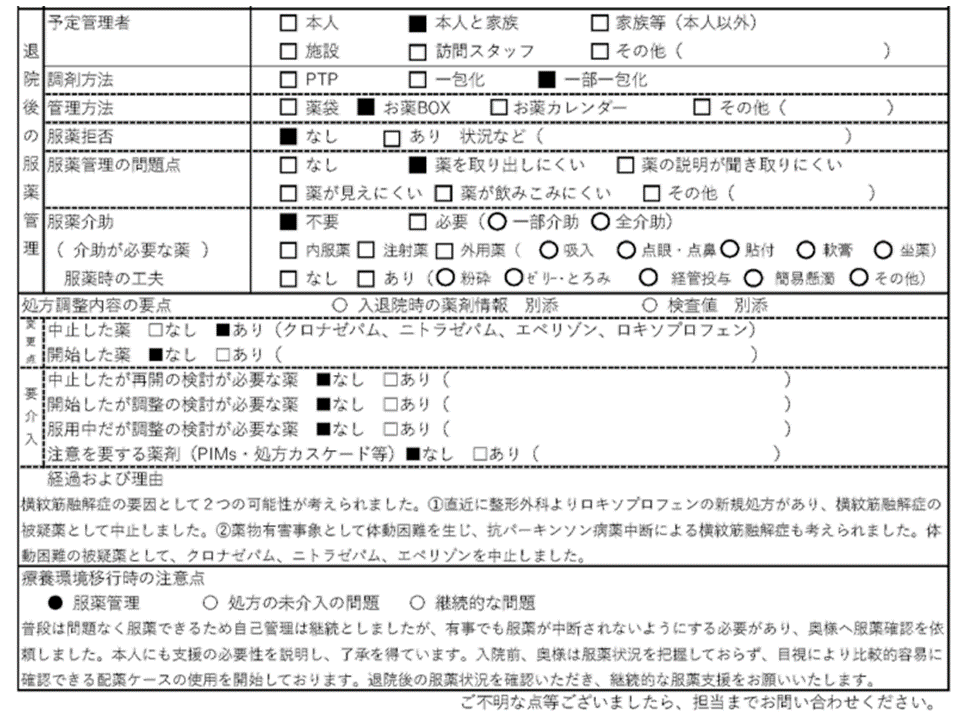

薬剤療法情報提供書の様式例1

薬剤療法情報提供書の様式例2

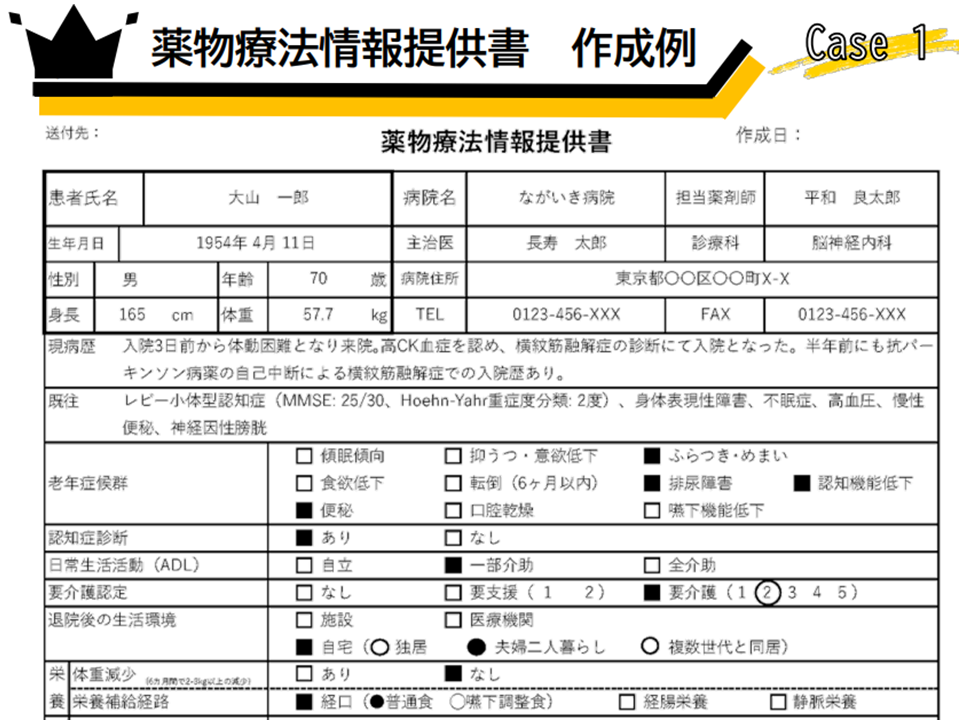

薬剤療法情報提供書の記載例1

1薬剤療法情報提供書の記載例2

さらに、電子媒体を活用して薬剤療法情報提供を行うことで、より迅速で正確な情報共有が可能になるため、今後に向けて「電子的な情報連携の推進」にも言及しています。

本ガイドを活用した、地域でのポリファーマシー対策が進むことに期待が集まります。

【関連記事】

地域の医療関係者・自治体・保険者が協働して「地域でのポリファーマシー対策」を進めてほしい―厚労省

病院入院前の薬剤状況確認、入院中の処方変更、退院後のフォローなど各段階で「ポリファーマシー対策」を―厚労省

外来や在宅、慢性期性期入院医療など療養環境の特性踏まえ、高齢者への医薬品適正使用を―厚労省

外来・在宅、慢性期医療、介護保険施設の各特性に応じた「高齢者の医薬品適正性」確保を―高齢者医薬品適正使用検討会

医師と薬剤師が連携し、高齢者における薬剤の種類・量の適正化進めよ―高齢者医薬品適正使用検討会

具体的薬剤名を掲げ、高齢者への適正使用促すガイダンス案―高齢者医薬品適正使用ワーキング

血糖降下剤や降圧剤など、高齢者への適正使用ガイドライン作成へ—高齢者医薬品適正使用検討会

ベンゾチアゼピンなどで高齢者に有害事象も、多剤投与適正化の加速目指す—高齢者医薬品適正使用検討会

かかりつけ薬剤師指導料、対象患者は高齢者や多剤処方患者に絞るべきか—中医協総会(2)

かかりつけ薬剤師指導料、届け出に当たっては「地域ケア会議」などへの継続参加が必要―疑義解釈3【2016年度診療報酬改定】

かかりつけ薬剤師の業務を包括的に評価する調剤版の「地域包括診療料」を新設―中医協総会

どの医療機関を受診しても、かかりつけ薬局で調剤する体制を整備―厚労省「患者のための薬局ビジョン」

薬剤服用歴管理指導料、「服用歴」記載なし薬局が1220―中医協総会

保険薬局の機能に診療・支払の双方から厳しい意見相次ぐ―中医協