入院時の食事に係る患者負担を2025年度から「20円引き上げ」、ただし低所得者では負担増に配慮を―社保審・医療保険部会

2024.12.27.(金)

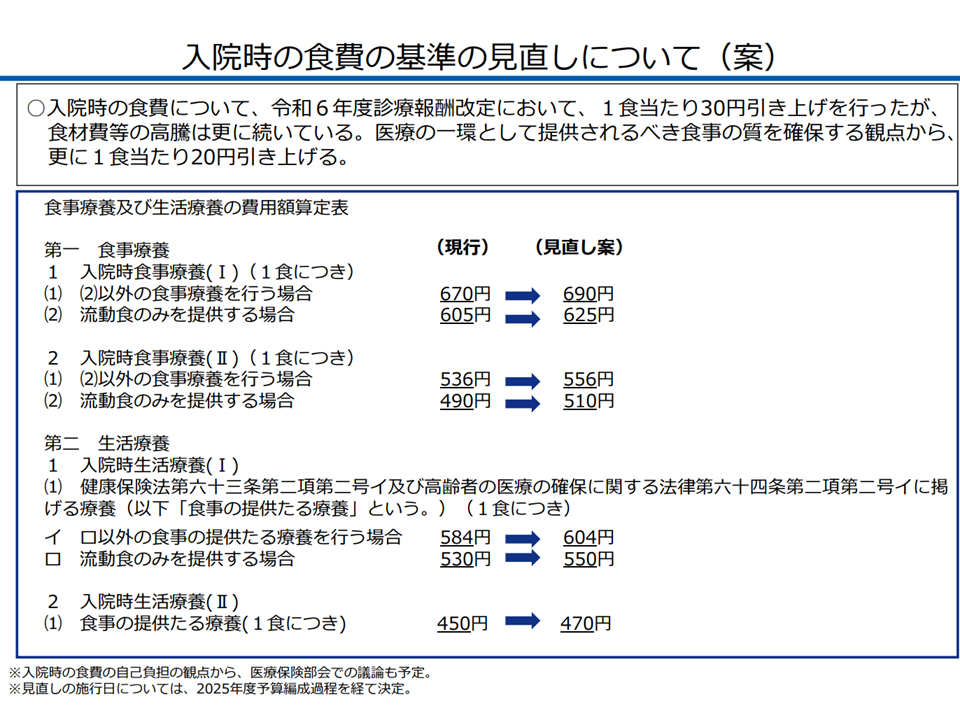

病院の経営窮状、食材料費などの高騰を踏まえて、入院時食事療養費(保険給付と患者負担との合計額)を20円引き上げる。ただし、低所得者の患者負担増には一定の配慮を行う—。

12月26日に開催された社会保障審議会・医療保険部会で、こうした方針が了承されました。来年度(2025年度)予算案を編成する中で実施時期・患者負担の最終調整・決定が行われます。

12月26日に開催された「第191回 社会保障審議会 医療保険部会」

在宅療養患者との公平性勘案し、「入院時の食事は全額患者負担とせよ」との声も

Gem Medで報じているとおり、12月25日に福岡資麿厚生労働大臣と加藤勝信財務大臣が来年度(2025年度)の予算案編成に向けて折衝を行い、(1)入院時の食事基準額を20円引き上げる(2)口腔機能指導・歯科技工士との連携に係る加算へ上乗せを行う(3)服薬指導に係る加算への上乗せを行う―方針を決定しました。

2025年度予算案に向けた大臣折衝事項(中医協総会(1)1 241225)

2025年度診療報酬改定対応3(以下入院)(中医協総会1 241225)

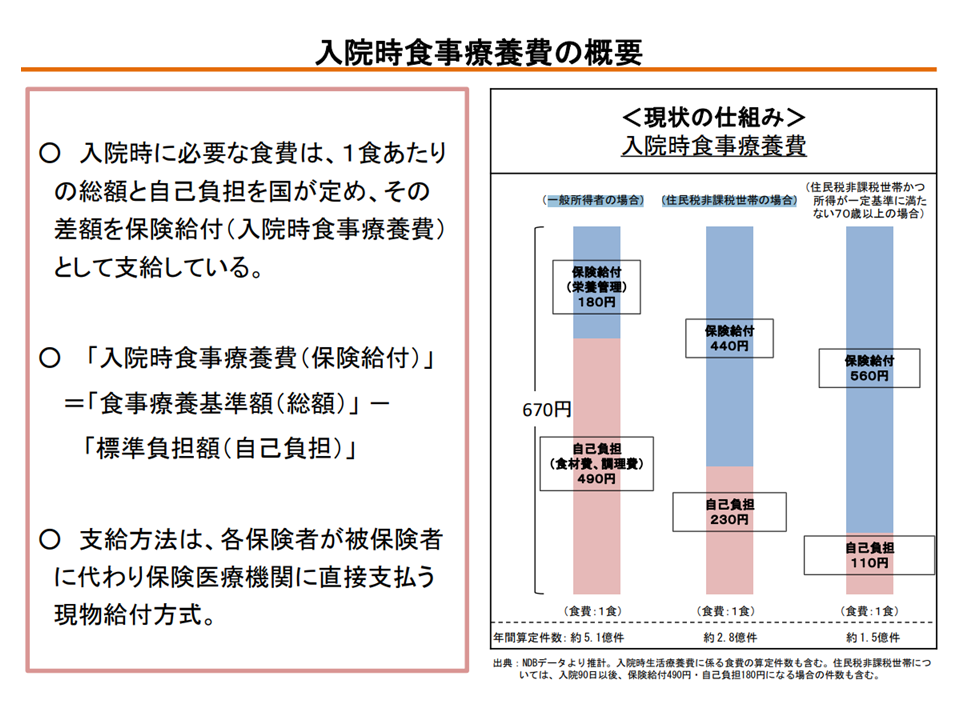

ところで、入院時の食費療養費は▼患者負担(食材費・調理費)▼保険給付(栄養管理分)—に分解できます(医療機関はこの合計額を取得できる)。

現行「670円」の内訳を見てみると、次のように、患者の所得区分によって「患者負担」の額と「保険給付」の額が設定されています。低所得者に「多くの負担」を求めることはできず、かといって医療機関も我慢を強いることもできず、その分(低所得者で患者負担を小さくする分)、保険給付を手厚くするものです。

▽一般所得者:保険給付180円+患者負担490円

▽住民税非課税世帯:保険給付440円+患者負担230円

▽住民税非課税世帯かつ所得が一定基準に満たない70歳以上:保険給付560円+患者負担110円

2024年度診療報酬改定後の入院時食事療養費の概要(中医協総会(1)4 241225)

今回の「基準額20円引き上げ」についても、「誰がどう負担するのか」を決める必要があり、12月26日の社会保障審議会・医療保険部会で、厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長は、大臣折衝も踏まえて▼食材費の高騰を勘案する▼所得区分等に応じて一定の配慮を行う—ことを提案しました。

この点について医療提供サイドの委員からは、▼食材費高騰で2024年度診療報酬改定でも30年ぶりに食事の基準額を引き上げたが、その後も食材費は高騰が続いている。食事は治療の一環であり、その質を確保する必要がある。患者負担増に関しては低所得者への一定の配慮をお願いしたい(城守国斗委員:日本医師会常任理事)▼病院には入院患者への食事提供義務があるが、食材費高騰で経営が圧迫されており、業者も賄いきれない状況で、基準額を引き上げざるを得ない。一般所得の患者では20円増となろうが、低所得者では一定の配慮をしてほしい(島弘志委員:日本病院会副会長)—との声が出ています。

また、医療保険運営・費用負担サイドの委員からは▼食事は誰でも必要であり、従前より「食材費・調理費は患者負担」と整理されていることを踏まえ、今回の20円引き上げは「患者負担」で賄うものだ。もっとも低所得者への配慮は必要である。また在宅療養患者(食事は全額自己負担)との公平性なども踏まえ「入院時の食費負担の在り方」そのものを議論すべき(佐野雅宏委員:健康保険組合連合会会長代理)▼入院してなくても食事は生活の一部であること、食材費・調理費は患者負担と整理されていることを踏まえ、引き上げ分は「患者負担増」で賄うべき(藤井隆太委員:日本商工会議所社会保障専門委員会委員)▼食材費の高騰を踏まえた基準額引き上げは理解できる。ただし低所得者への配慮は必要である(村上陽子委員:日本労働組合総連合会副事務局長)—などの意見が出されました。

上述のとおり「入院時食事療養費のうち食材費・調理費分は患者が負担する」との考えの下で、2024年度診療報酬改定では「食材費高騰」を踏まえて患者負担を30円引き上げたこと、今回の引き上げも「食材費の高騰」に対応すべきことを踏まえると、今回の「20円増」も「患者負担の引き上げ」で対応することになるでしょう(医療保険部会委員意見も同様)。

また、2024年度診療報酬改定時と同様に「低所得者に配慮する」(低所得者では20円丸々の引き上げとはせずに、負担増を抑え、その分を保険給付で手当てする)ことも多くの医療保険部会が了承しています。政府が予算案を編成する中で具体的な金額を決定します。

ところで、佐野委員の指摘するように「食事は入院の有無にかかわらず必要になる。にもかかわらず、入院した場合にのみ保険給付が行われることは不公平である。食費は全額患者負担にすべきである」との声も小さくありません。医療保険財政が厳しさを増す中で、こうした点の議論も今後進められていくでしょう。

なお、12月25日の医療保険部会では、「被用者保険(健康保険組合や協会けんぽなど)の適応拡大」、つまり「小規模事業所の従業員も、国民健康保険でなく被用者保険に加入する」方向も了承されています(厚労省サイトはこちら)。これにより小規模なクリニック(診療所)や薬局でも「従業員の被用者保険加入」が今後求められ、その際には「毎月納める保険料の原則半分を事業主(クリニックや薬局)が負担する」ことになる点に留意が必要です。

【関連記事】

病院の経営窮状等踏まえ入院時食事療養費を20円アップ、薬価中間年改定で2466億円の国民負担軽減―福岡厚労相

病院の経営窮状・食材費高騰などを踏まえ、入院時の食事療養費(保険給付+患者負担)を20円引き上げ―中医協総会(1)