病院経営、とりわけ急性期病院の経営状況は2022→23年度にかけて悪化、2024年度にはさらなる悪化が懸念される―WAM

2025.2.3.(月)

2022年度から23年度にかけて病院、とりわけ急性期病院の経営状況は著しく悪化し、半数超が赤字となっている—。

物価・人件費等の高騰によるコスト増が大きく影響しており、2024年度にはさらなる経営悪化が懸念される―。

福祉医療機構(WAM)が1月31日に公表したリサーチレポート「2023度 病院の経営状況について」から、こうした状況が浮かび上がってきています(WAMのサイトはこちら)。

目次

一般病院・精神科病院、療養型病院ともに、コロナ禍前の状況に戻らず

Gem Medで繰り返し報じているとおり「病院経営の厳しさ」が増しています。日病・全日本病院協会・日本医療法人協会による病院経営定期調査では「医業収益は増加しているものの、費用増(材料費など)がそれを上回り、さらに補助金減なども手伝って、赤字病院が大きく増加し、赤字幅も大きくなっている」状況が明らかにされました。

また全国自治体病院協議会の経営状況調査では、2023年度には「10.3%の赤字」であったところ、2024年度には「14.5%の赤字」に悪化し、危機的な状況にあることが示されています。

さらに今般、WAMが貸し付けを行っている病院を対象に、財務諸表データに基づいた分析結果をまとめたものです。

まず、病院類型別に収支状況を見てみましょう。

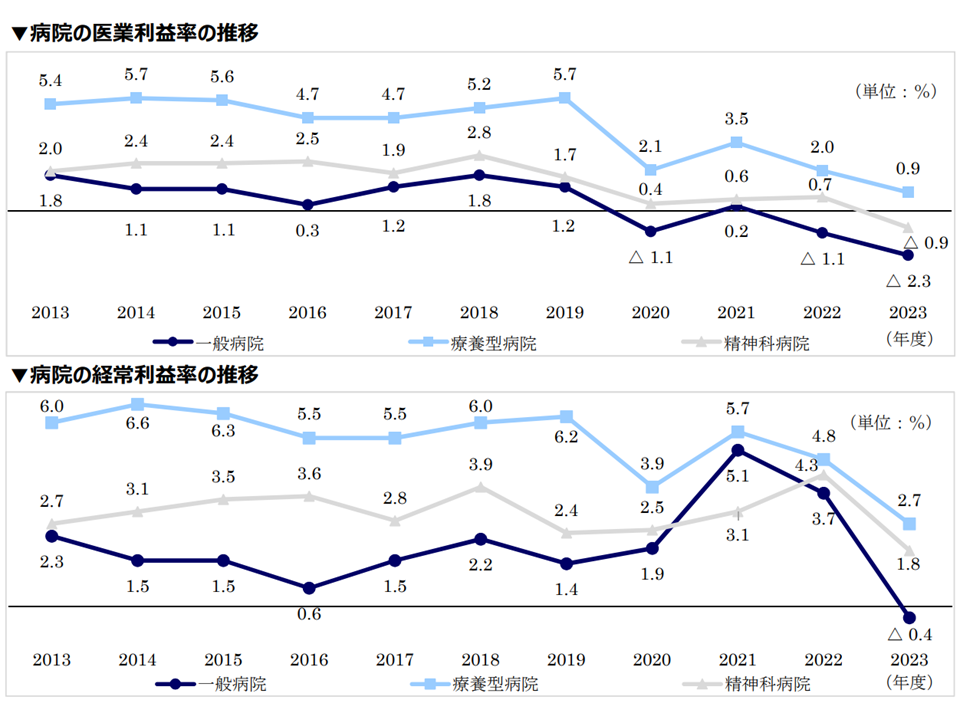

病院の「医業利益率」を見ると、▼一般病院:マイナス2.3%(前年度に比べて1.2ポイント悪化、コロナ禍前の2019年度に比べて3.5ポイント悪化)▼療養型病院:0.9%(同1.1ポイント悪化、同4.8ポイント悪化)▼精神科病院:マイナス0.9%(同1.6ポイント悪化、同2.6ポイント悪化)—となりました。いずれの病院類型でも「経営状況が厳しく、コロナ禍前より相当程度悪化している」ことが伺えます。

また病院の「経常利益率」を見ると、▼一般病院:マイナス0.4%(前年度に比べて4.1ポイント悪化、コロナ禍前の2019年度に比べて1.8ポイント悪化)▼療養型病院:2.7%(同2.1ポイント悪化、同3.5ポイント悪化)▼精神科病院:1.8%(同2.5ポイント悪化、同0.6ポイント悪化)—となりました。コロナ感染症関連の補助金が2022年度で概ね終了したことを受け、いずれの病院類型でも「経営状況が著しく悪化している」ことを確認できます(関連記事はこちらとこちらとこちら)。

病院経営状況の推移(WAM2023年度病院経営状況1 250131)

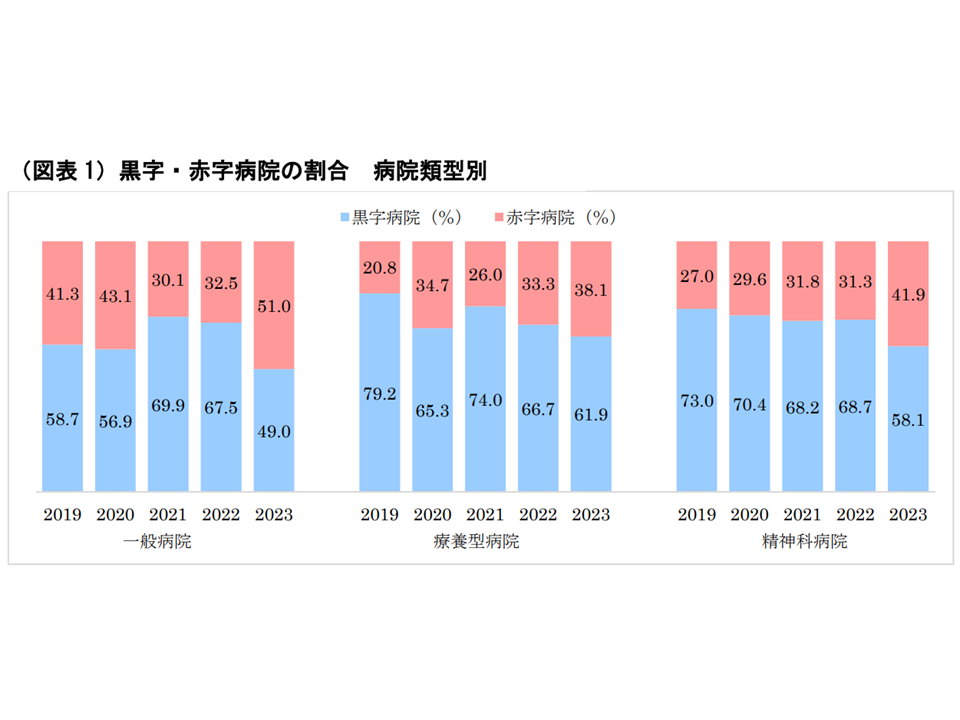

また赤字病院の割合は、▼一般病院:51.0%(前年度に比べて18.5ポイント悪化、コロナ禍前の2019年度に比べて9.7ポイント悪化)▼療養型病院:38.1%(同4.8ポイント悪化、同17.3ポイント悪化)▼精神科病院:41.9%(同10.6ポイント悪化、同14.9ポイント悪化)―となりました。一般病院では、過半数が赤字という非常に厳しい状況です。

赤字・黒字状況(WAM2023年度病院経営状況2 250131)

新規患者数は増えているが病床利用率は低下、コスト増も目立つ

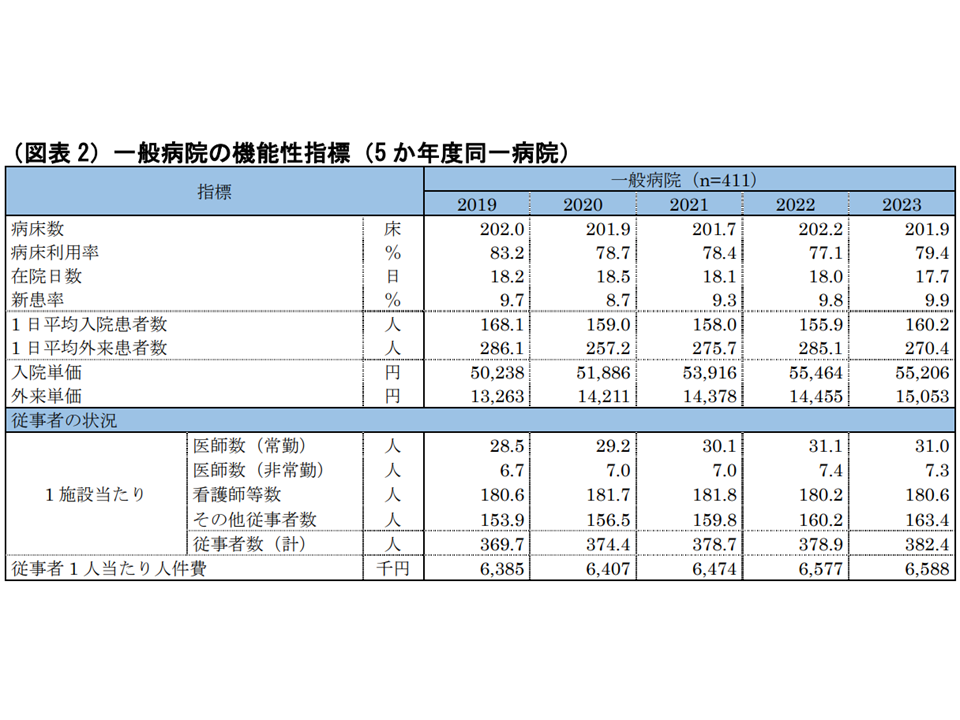

過半数が赤字となっている一般病院について、どこに経営悪化の要因があるのかを見るために、同一病院の診療指標を2019-23年度の5か年度で眺めてみると、次のような点が浮上しています。

▽病床利用率:79.4%(前年度から2.3ポイント改善しているが、コロナ禍前の2019年度に比べて3.8ポイント悪化している)

▽新患数:9.9人(前年度から0.1人増、コロナ禍前の2019年度に比べても0.2人増加)

▽入院単価:5万5206円(前年度から258円・0.5%低下しているものの、コロナ禍前の2019年度に比べて4968円・9.9%上昇している)

▽外来単価:1万5053円(前年度から598円・4.1%上昇し、コロナ禍前の2019年度に比べても1790円・13.5%上昇している)

▽医療従事者数:382.4人(前年度から3.5人増、コロナ禍前の2019年度から12.7人増)

▽医療従事者1人当たり人件費:658万8000円(前年度から1万1000円・0.2%上昇し、コロナ禍前の2019年度から20万3000円・3.2%上昇している)

一般病院の診療指標(WAM2023年度病院経営状況3 250131)

ここから、「病床利用率の低下」による収益減、「スタッフ増・給与増」によるコスト増が伺えます。また「病床利用率の低下」は、「新規患者数が増加」していることから、「在院日数の短縮」が大きく影響していると考えられます。

この点、「在院日数の延伸」による「病床利用率の上昇→収益増」という対策をとりがちですが、これは「患者のADL低下」「院内感染リスクの上昇」「患者のQOL低下(自宅復帰・仕事復帰がかなわない)」などの大きな弊害をもたらします。「救急患者の受け入れ」「紹介患者の受け入れ」体制を今一度見直し、「新規患者の獲得→病床利用率の上昇→収益増」を目指す必要があります(関連記事はこちら)。

手術等の多い急性期一般1病院、診療材料費の高騰が大きく影響

次に一般病院を、取得する入院基本料別に細分化して見てみましょう。

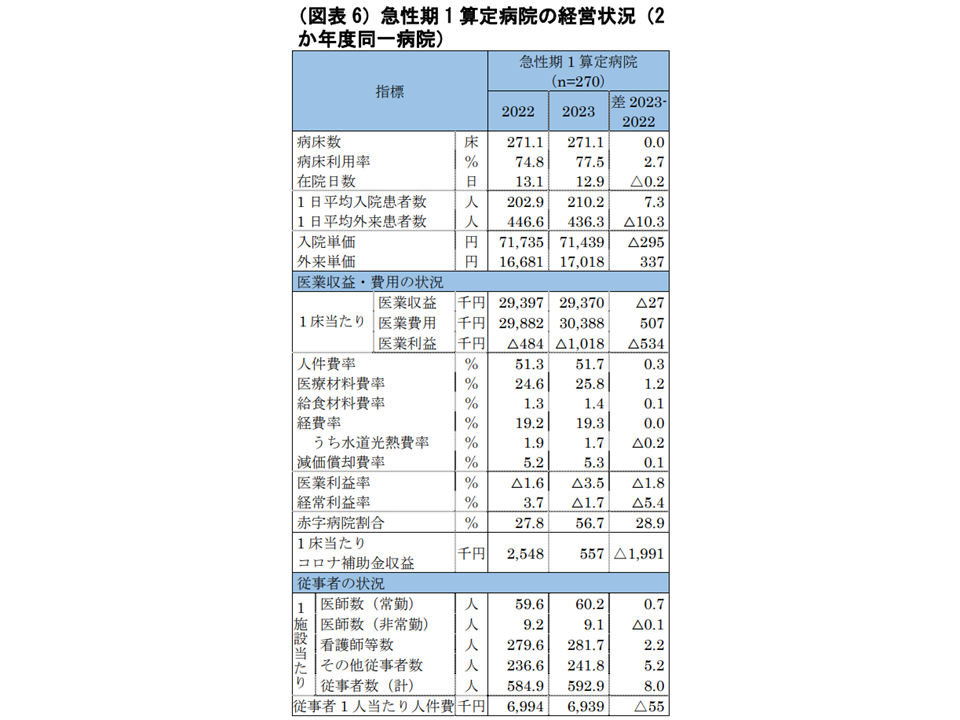

まず、旧7対1である【急性期一般1】を2022・23年度の2か年度ともに取得した270病院の状況(22年度→23年度)を少し詳しくみると、次のような状況が明らかになりました。

▽病床利用率:2.7ポイント上昇(74.8%→77.5%)

▽平均在院日数:0.2日短縮(13.1日→12.9日)

▽入院単価:295円減(7万1735円→7万1439円)

▽外来単価:337円増(1万6681円→1万7018円)

(1床当たり)

▽医業収益:2万7000円減(2939万7000円→2937万円)

▽医業費用:50万7000円増(2988万2000円→3038万8000円)

▽医業利益:53万4000円減(マイナス48万4000円→マイナス101万8000円)

→手術件数や重症患者が多い傾向にある急性期1病院では「医療材料費の高騰」の影響を強く受けていると考えられる

▽赤字病院割合:28.9ポイント増加(27.8%→56.7%)

→一般病院全体よりも「悪い」状況である

▽医療従事者数:8人増(584.9人→592.9人)

▽医療従事者1人当たり人件費:5万5000円減(699万4000円→693万9000円)

→タスクシフトによって医師等の時間外労働時間が減少した可能性あり

急性期1の状況(WAM2023年度病院経営状況4 250131)

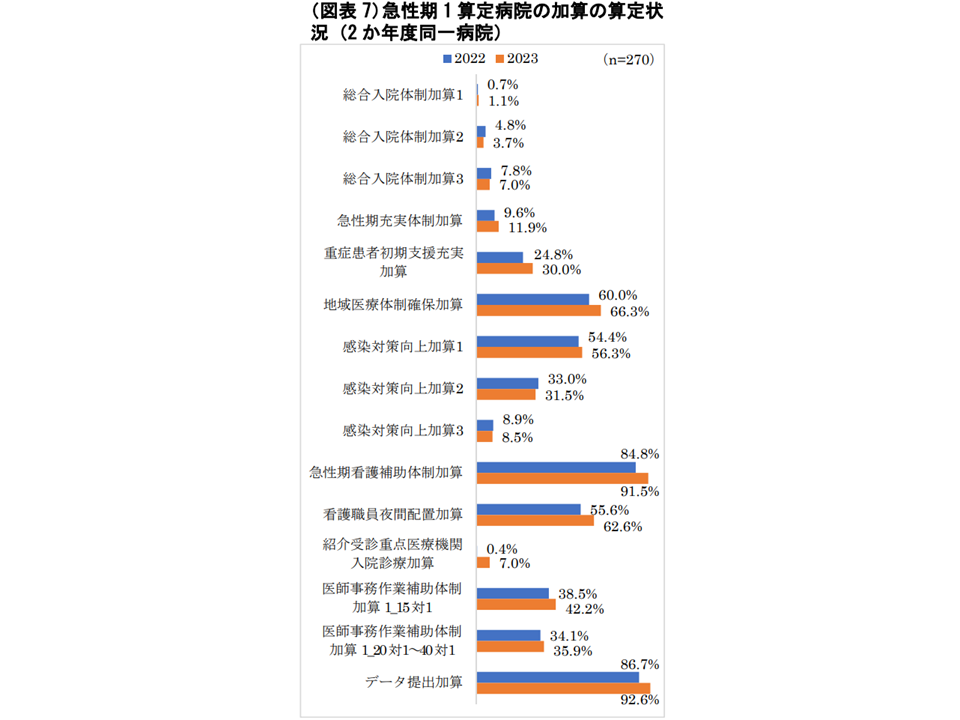

さらに「加算」の算定状況を見ると次のようになっている。

▽算定率が上昇している主な加算として急性期看護補助体制加算、地域医療体制確保加算、医師事務作業補助体制加算があげられ、医師働き方改革に各病院が力を入れていることが伺える(関連記事はこちら)

▽総合入院体制加算1-3の算定率は合わせて1.4ポイント低下し、急性期充実体制加算は2.2ポイント上昇した。2024年度診療報酬改定で施設基準厳格化などが行われており、今後の状況を注視する必要がある(関連記事はこちら)

急性期1の加算算定状況(WAM2023年度病院経営状況5 250131)

急性期4-7病院、手術患者数が減り、収益減に

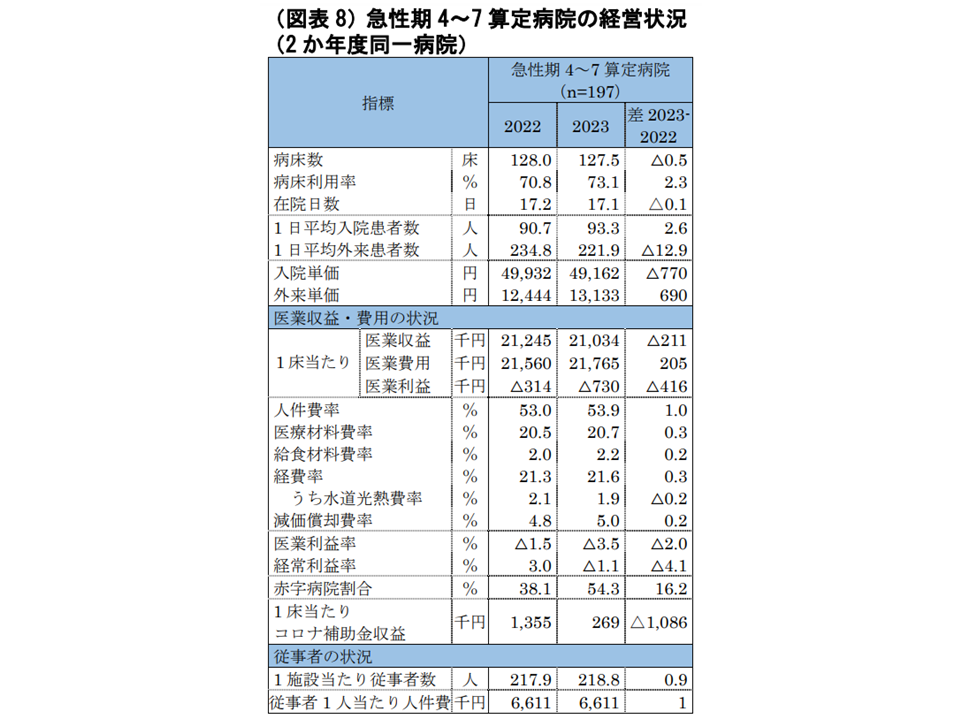

また、【急性期一般4-7】を2022・23年度の2か年度ともに取得した197病院の状況(22年度→23年度)を少し詳しくみると、次のような状況が明らかになりました。

▽病床利用率:2.3ポイント上昇(70.8%→73.1%)

▽平均在院日数:0.1日短縮(17.2日→17.1日)

▽入院単価:770円減(4万9932円→4万9162円)

▽外来単価:690円増(1万2444円→1万3133円)

→手術が必要な患者の減少が伺え、入院患者の単価が減少している

(1床当たり)

▽医業収益:21万1000円減(2124万5000円→2103万4000円)

▽医業費用:20万5000円増(2156万円→2176万5000円)

▽医業利益:41万6000円減(マイナス31万4000円→マイナス73万円)

▽赤字病院割合:16.2ポイント増加(38.1%→54.3%)

→一般病院全体よりも「悪い」状況である

▽医療従事者数:0.9人増(217.9人→218.8人)

▽医療従事者1人当たり人件費:1000円増(661万1000円→661万1000円)

急性期4-7の状況(WAM2023年度病院経営状況6 250131)

こうした厳しい病院経営状況についてWAMでは、▼物価高騰による医療材料費や経費の増加、人件費の上昇など複合的なコスト増が生じている。収益の大半が公定価格である以上、これらを個々の病院の経営努力によって解決することは難しい▼2024年度には診療報酬プラス改定が行われたが、さらなる物価高騰や賃上げの影響で、医業費用はより大きく増加しており、2024 年度も厳しい経営環境が継続していることが推測される—と分析しています。

病院の収益の柱は「診療報酬収入」です(開設主体で若干異なるがいずれも9割超)。しかし、診療報酬は公的価格であるため、急激な物価等の高騰が生じた場合でも「病院の判断で診療報酬を引き上げる」ことは困難です。この点が「コスト増を商品・サービスの価格に上乗せできる」一般企業経営との大きな違いです。

こうした病院(保険医療機関等)の収益構造から「物価等が急騰した場合には、診療報酬等による手当てを行う」ことには十分な合理性があり、病院団体は国に「緊急対応」を要請しています(実際に高度経済成長期には、期中の診療報酬改定を実施し、物価や人件費の急騰に対応している)(関連記事はこちら)。

もっとも、「財務省は▼賃金・物価高騰への対応については、「コロナ補助金などで増加した医療機関の純資産(病院の財務状況を見ると「2020年度から21年度には事業費用の5%相当の規模で増加している」)等で対応すべき▼デフレ下でも診療報酬改定が行われてきており、診療報酬は賃金や物価の水準と比べて高い水準となっている—などとこれまでに主張しており、この『過去の診療報酬改定での補填分・対応分』をどう考えるかが重要ポイントの1つになる」と指摘する識者もおられます。

今後の病院団体、国の動きに要注目です。

【関連記事】

日病・全日病・医法協・日精協・日慢協・全自病の6病院団体で病院経営の窮状に関するデータ揃え、「病院経営支援」を要望へ—日病協

病院経営は危機に瀕しており、「緊急的な財政支援」「物価・賃金上昇に対応できる診療報酬」などを実施せよ—5病院団体

病院経営は非常に厳しい、「期中の診療報酬改定も含めた対応」を強く要請していく―四病協・会員交流会