医療保険制度を維持するため、国は制度の適切な見直しを、国民も適正受診に向けた意識・行動変容を—健保連

2025.10.8.(水)

少子高齢化の進展で医療保険財政は非常に厳しく、存続が難しくなってくる。国は(1)負担の公平性の確保(2)保険料と公費(税)の負担構造の見直し(3)保険給付の見直し(4)医療提供体制の改革(5)医療DX施策の強化—に取り組む必要がある—。

あわせて国民・患者には、▼医療費の仕組みや国民皆保険制度の厳しい状況についてもっと知る▼自分自身で健康を守る意識を持ち、健診をきちんと受ける▼軽度な身体の不調は自分で手当てするセルフメディケーションを心がける—といった意識変革・行動変容を求める—。

健康保険組合でも、▼各種健診を受診しやすいよう、こまめに働きかける▼加入者1人ひとりの健康状態に合わせた丁寧な保健指導を実施する▼予防・健康づくりに役立つ情報を提供する▼職場環境に応じた予防・健康づくりに取り組む—。

健康保険組合連合会が9月25日に、こうした内容を盛り込んだ「『ポスト2025』健康保険組合の提言」を公表しました(健保連のサイトはこちら(概要版)とこちら(全体版))。

医療保険制度の持続可能性確保のため、関係者全員が行動・意識変容せよ

Gem Medで繰り返し報じているとおり、医療保険財政が厳しさを増しており、今後もさらにその度合いは強くなっていきます。

まず「医療技術の高度化」により医療費が高騰していきます。例えば、脊髄性筋萎縮症の治療薬「ゾルゲンスマ点滴静注」(1億6707万円)、白血病等治療薬「キムリア」(3350万円)などの超高額薬剤の保険適用が相次ぎ、キムリアに類似したやはり超高額な血液がん治療薬も次々に登場してきています。

また、新たな認知症治療薬「レケンビ」が保険適用され、さらに新たな認知症治療薬「ケサンラ」の保険適用も行われました。患者数が膨大なことから、医療保険財政に及ぼす影響が非常に大きくなる可能性があります。

他方、「数億円の薬価」すら予想される、小児の「デュシェンヌ型筋ジストロフィー」(DND)治療に用いる「エレビジス点滴静注」の保険適用も近く行われる見込みです(関連記事はこちら)。

あわせて「高齢化の進展」による医療費高騰も進みます。人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が、ついに2022年度から75歳以上の後期高齢者となりはじめ、今年度(2025年度)には全員が後期高齢者となります。後期高齢者は若い世代に比べて、傷病の罹患率が高く、1治療当たりの日数が非常に長く、結果、1人当たり医療費が若年者に比べて2.3倍と高くなります(関連記事はこちら(2023年度の市町村国保医療費は平均40万2157円であるのに対し、後期高齢者では93万1637円)。このため高齢者の増加は「医療費の増加」につながるのです(医療費は1人当たり医療費×人数で計算できる)。

2025年から先、高齢者の人口そのものは大きく増えません(高止まり)が、医療・介護ニーズが飛躍的に高まる85歳以上人口の割合が増加していきます。

その一方で、支え手となる現役世代人口は2025年度から2040年度にかけて急速に減少していきます。

「減少する一方の支え手」で「増加する一方の高齢者・医療費」を支えなければならないために医療保険の制度基盤が極めて脆弱になり、さらに今後も厳しさを増してくと考えられるのです。

こうした状況を踏まえて健保連では、医療保険制度を持続可能なものとするための提言を行いました。

まず国に対しては、次のような取り組みを行うよう要請しています。

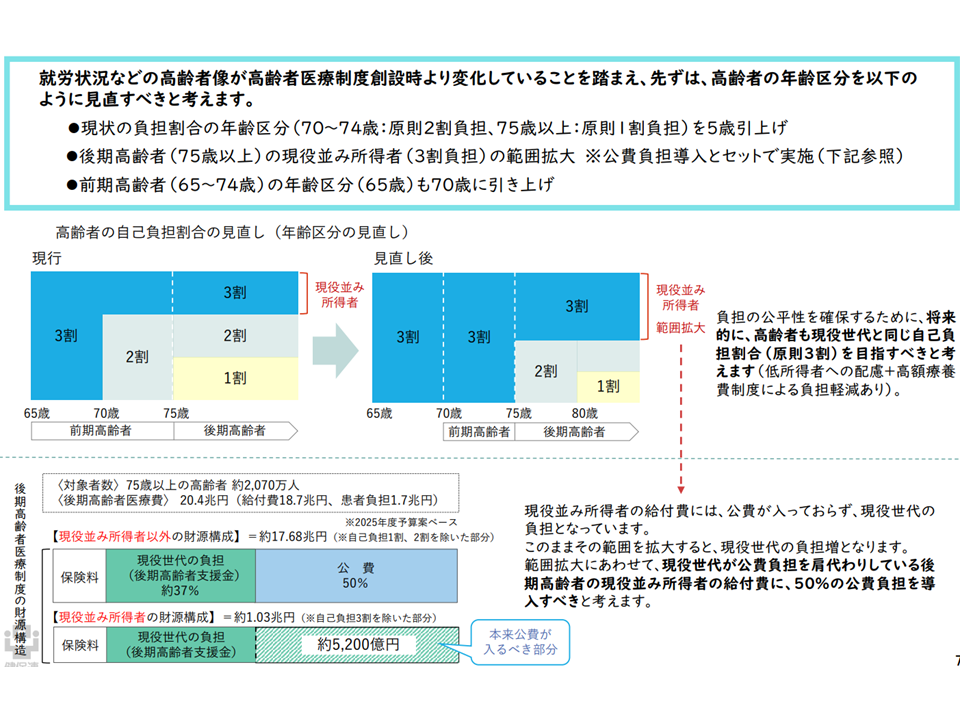

(1)負担の公平性の確保

▽就労状況などの高齢者像が高齢者医療制度創設時(2008年)から変化していることを踏まえ、先ずは、高齢者の年齢区分を以下のように見直す

(現状)

・70-74歳:原則2割負担

・75歳以上:原則1割負担

↓

(見直し)

・後期高齢者(75歳以上)の現役並み所得者(3割負担)の範囲拡大(公費負担導入とセットで実施、下図参照)

・前期高齢者(65-74歳)の年齢区分(65歳)も70歳に引き上げる

国への提言1「負担の公平性確保」(健保連提言1 250925)

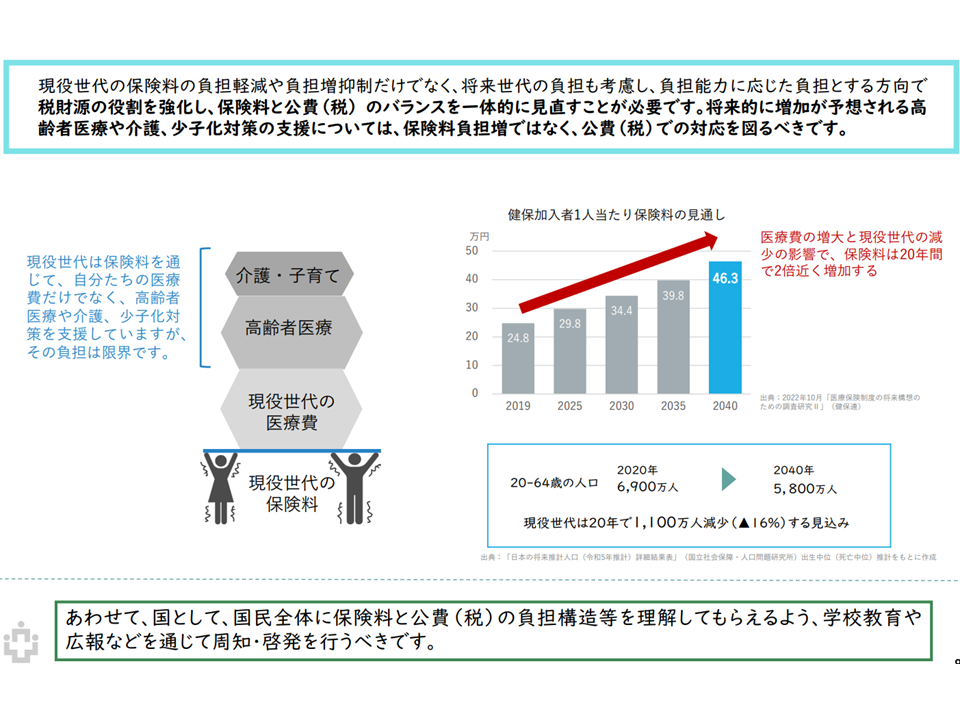

(2)保険料と公費(税)の負担構造の見直し

▽現役世代の保険料の負担軽減や負担増抑制だけでなく、将来世代の負担も考慮し、「負担能力に応じた負担」とする方向で税財源の役割を強化し、保険料と公費(税)のバランスを一体的に見直す

▽将来的に増加が予想される高齢者医療や介護、少子化対策の支援については、保険料負担増ではなく、「公費(税)での対応」を図る

国への提言2「保険料・税の構造見直し」(健保連提言2 250925)

(3)保険給付の見直し

▽医療の質を維持しつつ、保険料などの負担増を抑制するため「保険給付の適正化・重点化」を図る

(具体策)

▼セルフメディケーションの推進(一般用薬がある医薬品(OCT類似医薬品)は、保険適用から除外、あるいは患者が希望・選択する場合は自己負担を増やす/生活習慣病も含め、安全性が確立された患者数が多い医薬品を市販薬に転用すし、「お薬受診」の手間を省き、患者の利便性を向上させる)

▼費用対効果、経済性も考慮した医薬品の選択促進(経済性も考慮した医薬品の選択に資する診療ガイドライン等を設定する/同じ種類、効能の医薬品のうち、より高額な医薬品を患者が選択する場合は自己負担をの増加する)

(4)医療提供体制の改革

▽2040年にかけて手術件数がすべての診療科において半数以上の地域で減少し、病床利用率が低下傾向にあることを踏まえた「高度医療を提供する病院の拠点化・集約化」を進める

▽軽症・中等症の高齢者救急搬送が増加し、リハビリを必要とする85歳以上の高齢者が増加することを踏まえた「高齢救急患者を受け入れる病院の機能の充実、地域の診療所等との連携の強化等」を図る

▽在宅医療の需要増加を踏まえた「かかりつけ医やグループ診療の推進、在宅医療や介護との連携」を図る

▽外来医療の需要はすでに減少傾向にあることを踏まえた「都市部など医師が過剰な地域についての参入規制」を図る

▽医療機関の体制・治療成績等の情報開示を進め、国民による評価を可能にする環境を整備する

▽医療提供体制の整備に責任をもつ都道府県と国が主導的に対応できるよう権限を強化する

(5)医療DX施策の強化

▽国民がメリットを感じる機能の充実(各種データの共有による診療の充実、AIを活用した診療支援機能の活用による「医療の質の向上」を目指す/マイナ保険証で診察券が不要になるようにして「利便性を向上」させる/オンライン診療の普及により「遠隔地、夜間対応、要介護者などへの対応」を強化する

▽データ連携による医療の効率化(国全体としてマイナンバーを活用し、医療機関ごとの壁や制度の壁を越えたデータのシームレスな連携により、重複投薬・重複検査を減らすなど「医療の効率化」を図る)

▽医療DXの基盤整備(医療情報プラットフォームの共有、活用の推進/医療DXのデータ連携の鍵となる「マイナ保険証」取得の強力な推進)

あわせて国民・患者に対しても▼医療費の仕組みや国民皆保険制度の厳しい状況をもっと知る▼「自分自身で健康を守る意識」を持ち、健診をきちんと受ける▼軽度な身体の不調は自分で手当てする「セルフメディケーション」を心がける—という意識変革・行動変容を要望。

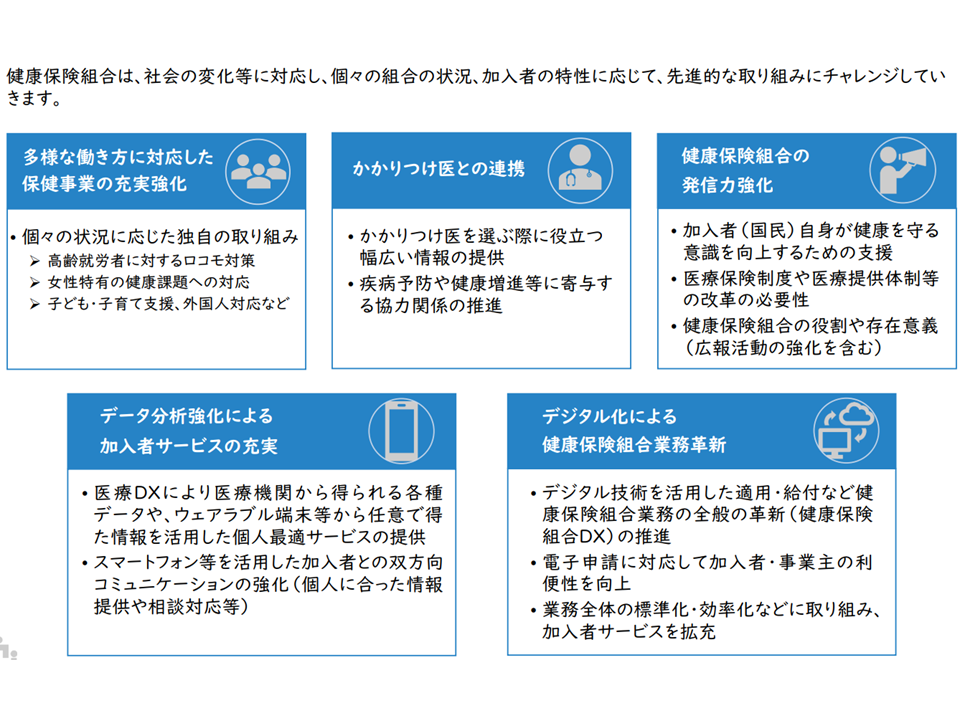

さらにこうした国民・患者への要望に対応する形で、健康保険組合としても▼各種健診を受診しやすいよう、こまめに働きかける▼加入者1人ひとりの健康状態に合わせた丁寧な保健指導を実施する▼予防・健康づくりに役立つ情報を提供する▼職場環境に応じた予防・健康づくりに取り組む—考えを示し、同時により具体的に▼多様な働き方に対応した保健事業の充実強化(高齢就労者に対するロコモ対策、子ども・子育て支援など)▼健康保険組合とかかりつけ医との連携(かかりつけ医を選ぶ際に役立つ幅広い情報の提供など)▼健康保険組合の発信力強化▼データ分析強化による加入者サービスの充実▼デジタル化による 健康保険組合業務革新(各種手続きの効率化など)—を進めていく考えを強調しています。

健保組合サイドのチャレンジ(健保連提言3 250925)

【関連記事】

2024年度の1か月医療費上位1―4位は脊髄性筋萎縮症患者で各々1億7000万円程度、1000万円超レセは2328件で過去最高更新―健保連