後発品使用体制加算・調剤体制加算などの「後発品割合」、2022年9月まで供給不安薬を計算から除外可―厚労省

2022.3.8.(火)

【後発医薬品使用体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】などにおける「後発品割合」の計算にあたっては、今年(2022年)9月まで供給不安となっている後発品を計算から除外することを認める(カットオフ値の計算では除外不可)―。

厚生労働省は3月4日に事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を示し、こうした点を明確にしました。

昨年(2021年)9月の事務連絡時点とは「対象品目が変わっている」点に留意を

医療技術の高度化(例えば脊髄性筋萎縮症の治療薬「ゾルゲンスマ点滴静注」(1億6707万円)、白血病等治療薬「キムリア」(3350万円)などの超高額薬剤の保険適用が相次ぎ、さらにキムリアに類似した、やはり超高額な血液がん治療薬も次々に登場)が進み、医療費は大きく膨張を続けています。

また、少子高齢化の進展(来年度(2022年度)から団塊世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、2025年度には全員が後期高齢者となる。その後2040年度にかけて高齢者の増加ペース自体は鈍化するが、現役世代人口が急速に減少する)により、やはり医療費は膨張し、その一方で支え手となる現役世代が減少していきます。

このように、我が国の医療保険財政は厳しさを増しており、「医療費の伸びを、我々国民が負担できる水準に抑える」(医療費適正化)ための取り組みが欠かせない状況となっています。具体的には、▼平均在院日数の短縮による入院医療費の適正化(入院基本料や特定入院料、DPCの包括点数は「1日当たり」の支払い方式であり、在院日数の短縮が入院医療費の縮減に効果的である)▼後発医薬品(ジェネリック医薬品、後発品)の使用促進による薬剤費の圧縮▼病院の機能分化推進と連携の強化▼地域差(ベッド数、外来受療率、平均在院日数など)の是正▼保健事業の充実による健康寿命の延伸―など、さまざまな角度から医療費適正化に向けて取り組むことが求められています。

このうち後発医薬品の使用促進に関しては政府が目標(現在は、すべての都道府県で後発品使用割合を2023年度までに80%以上とする)を定めるとともに、後発品の使用促進に向けた診療報酬上の加算(▼病院における入院医療での使用促進を狙う【後発医薬品使用体制加算】▼診療所での使用促進を狙う【外来後発医薬品使用体制加算】▼調剤薬局での使用促進を狙う【後発医薬品調剤体制加算】―など)が設けられています。

これらの加算は「処方・調剤における後発品の数量割合」が施設基準に設けられており、2022年度診療報酬改定の告示・通知内容を見ると次のようなっています。

●薬局(調剤基本料)の【後発医薬品調剤体制加算】

▽加算1:21点(後発品割合80%以上)

▽加算2:28点(同85%以上)

▽加算3:30点(同90%以上)

▽敷地内薬局などでは、加算点数を80%に減算する

●薬局において後発品割合が低い場合の減算

▽後発品割合が50%以下の薬局:調剤基本料を5点減算する

●医療機関・入院(入院基本料等加算)の【後発医薬品使用体制加算】

▽加算1:47点(後発品割合90%以上)

▽加算2:42点(同85%以上)

▽加算3:37点(同75%以上)

●診療所・外来(処方料)の【外来後発医薬品使用体制加算】

▽加算1:5点(後発品割合90%以上)

▽加算2:4点(同85%以上)

▽加算3:2点(同75%以上)

高い加算を取得するためには「後発品割合を90%以上に高める」ことが求められ、多くの医療機関・薬局でさらに後発品の使用が進むことに期待が集まっています。

しかし後発医薬品をめぐっては「一部メーカーによる不祥事」(関連記事はこちらとこちら)などに端を発し、供給停止・出荷調整が頻発(A医薬品が出荷停止になると、代替薬であるA1医薬品のニーズが高まり品薄になる、そして次なる代替品A2医薬品のニーズが高まり・・・と連鎖していく)。このため医療機関・薬局の責に帰せない事情により「後発品割合を維持・向上することが困難」な状況が生じているのです。

こうした状況を受け厚労省は、昨年9月に「2022年3月31日まで出荷停止品目等を後発品割合の計算対象から除外する」などの臨時特例措置を明らかにしました。

この臨時特例の期限が迫りますが、後発品の供給不安が依然として継続していること受け、次のような新たな臨時特例措置を設けることとしたものです。基本的には9月臨時特例の考え方を継続するものですが、「対象医薬品が異なっている」点等に留意が必要です。

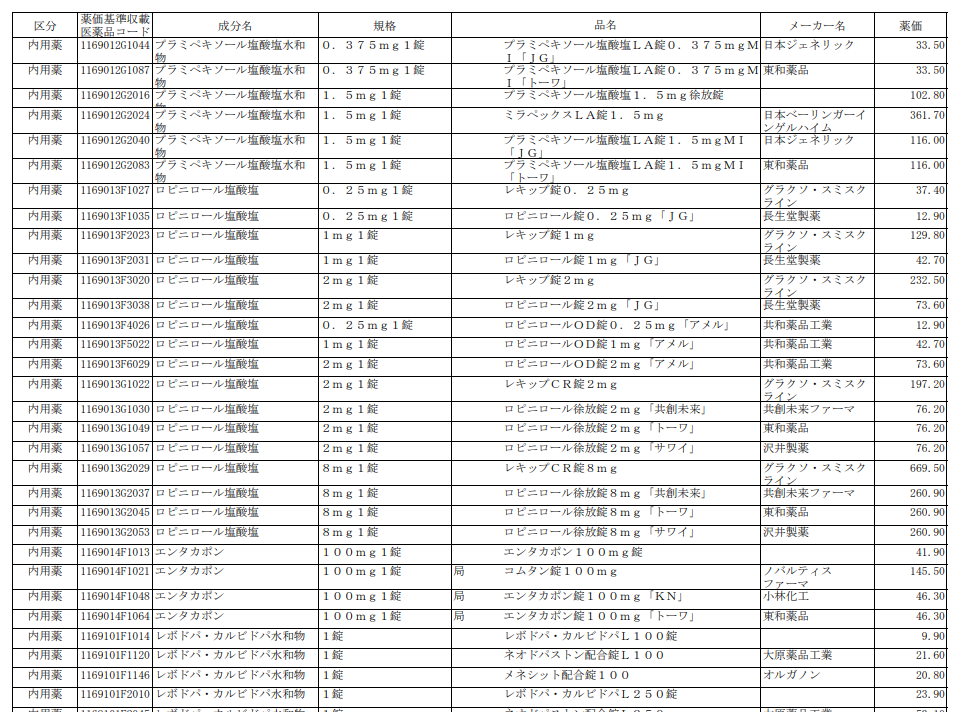

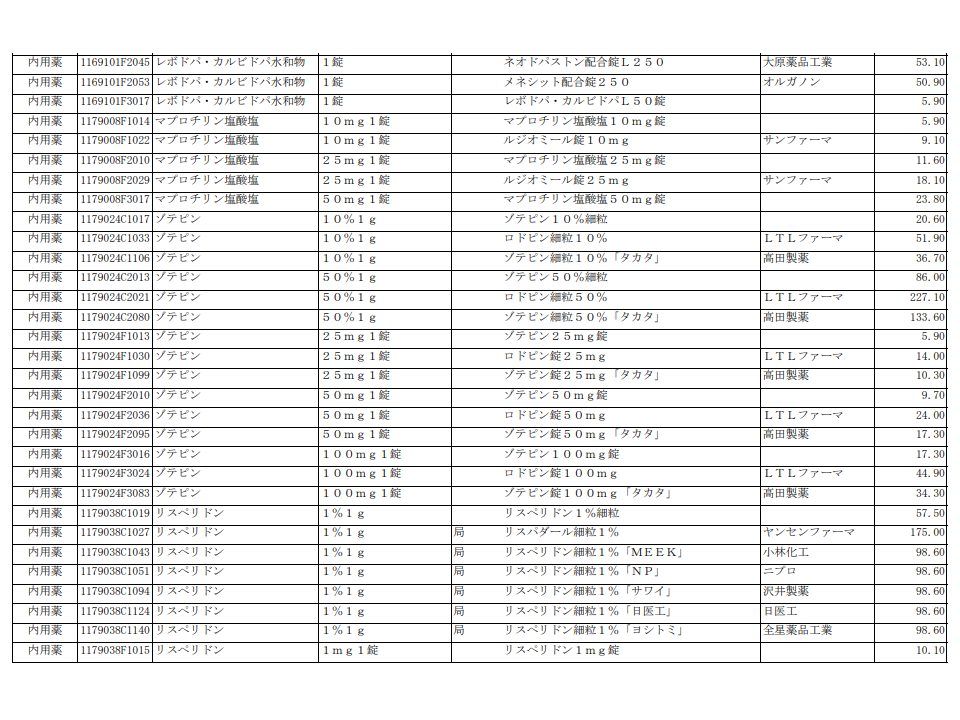

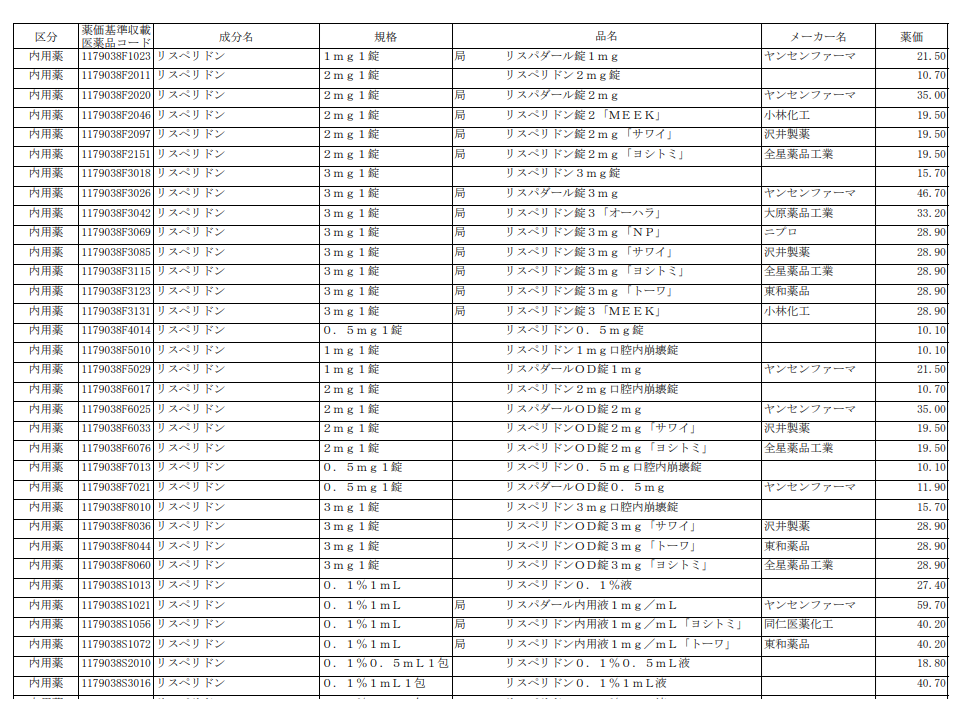

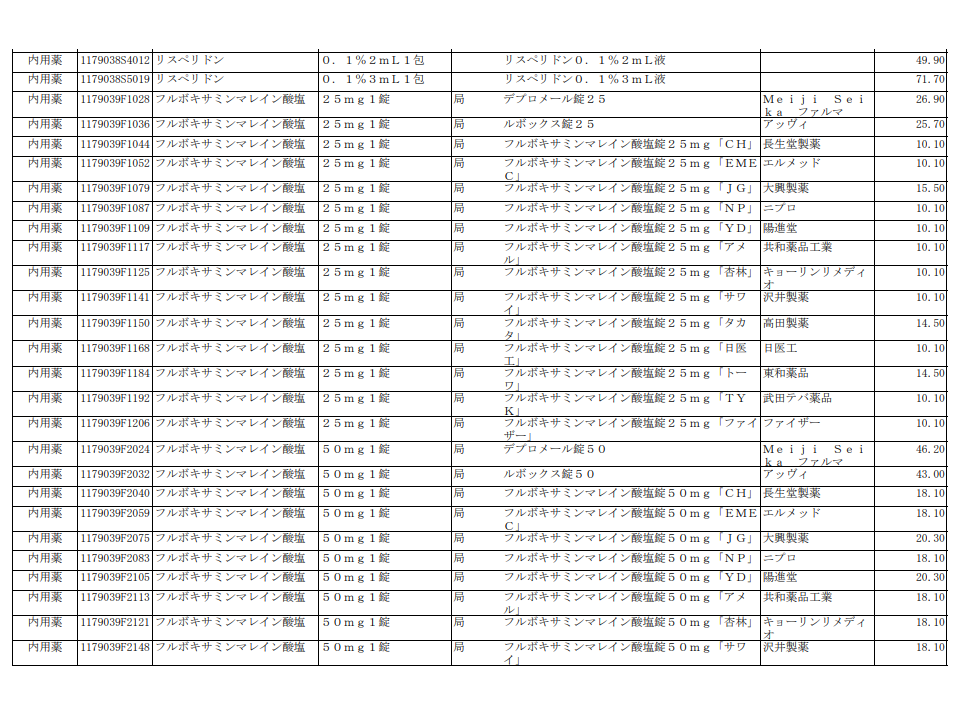

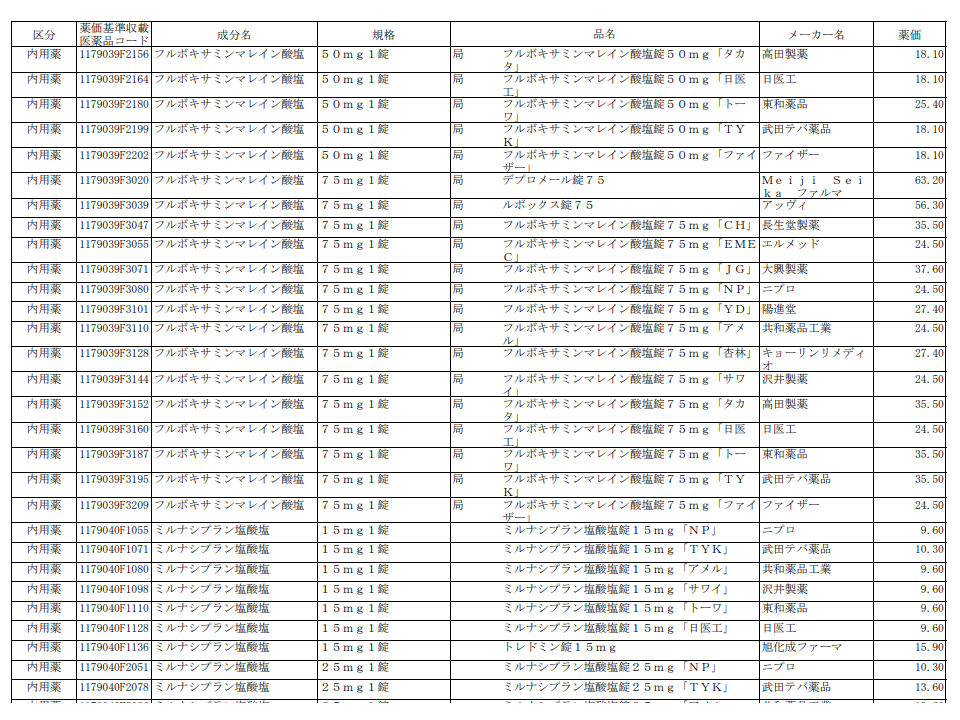

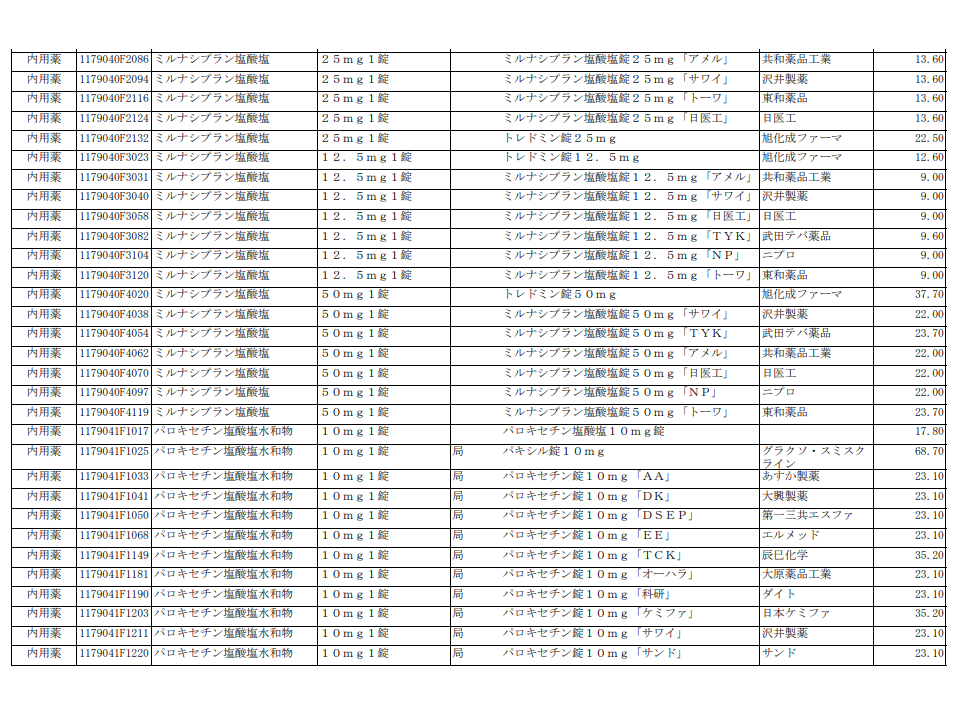

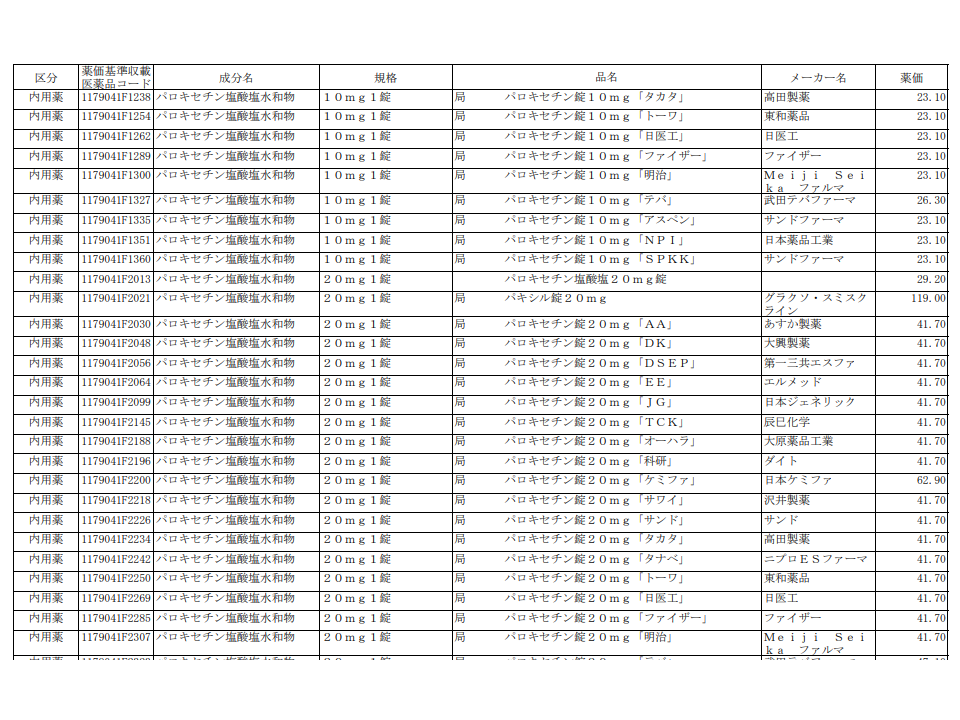

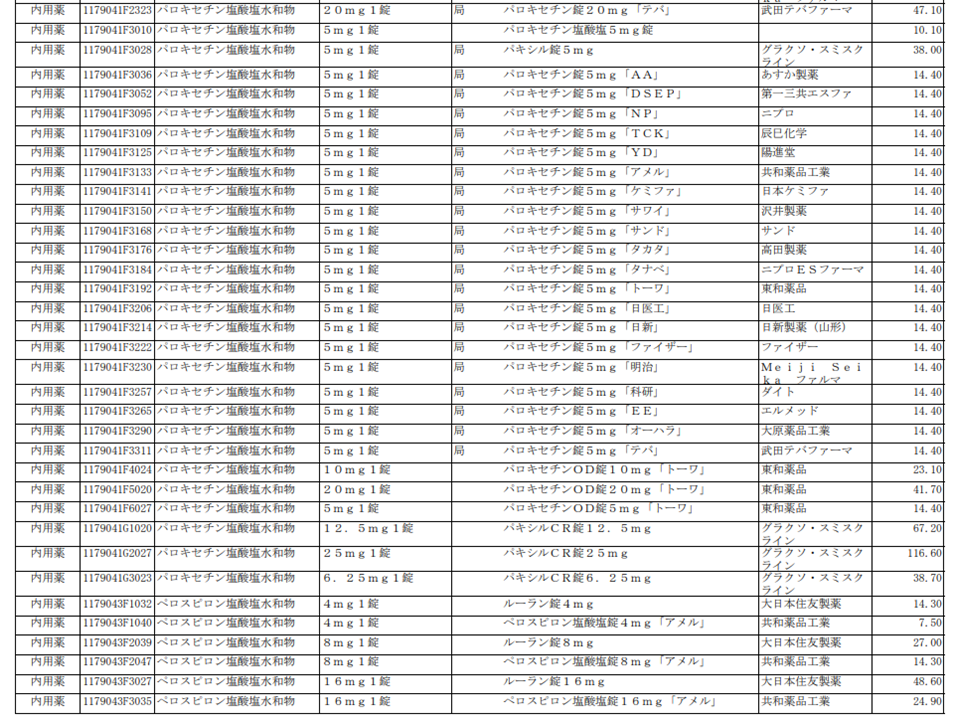

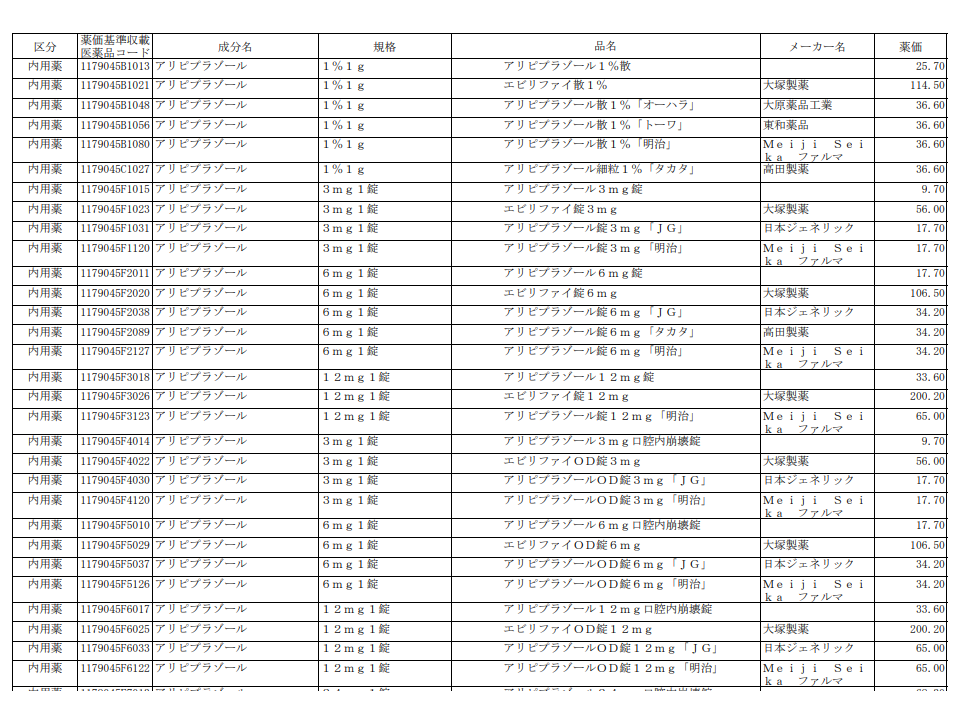

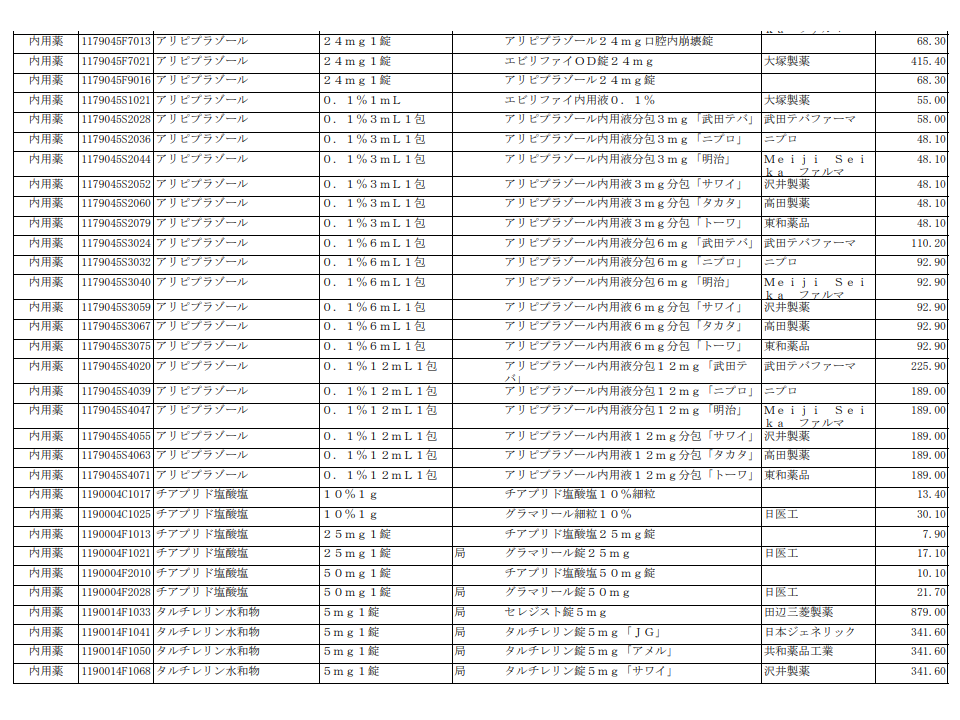

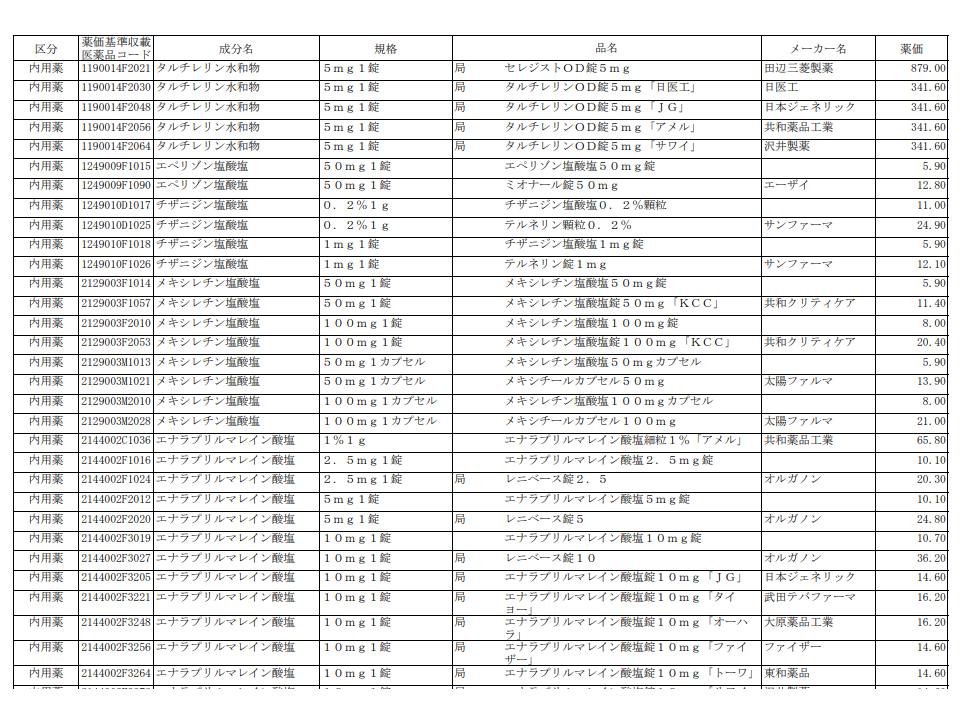

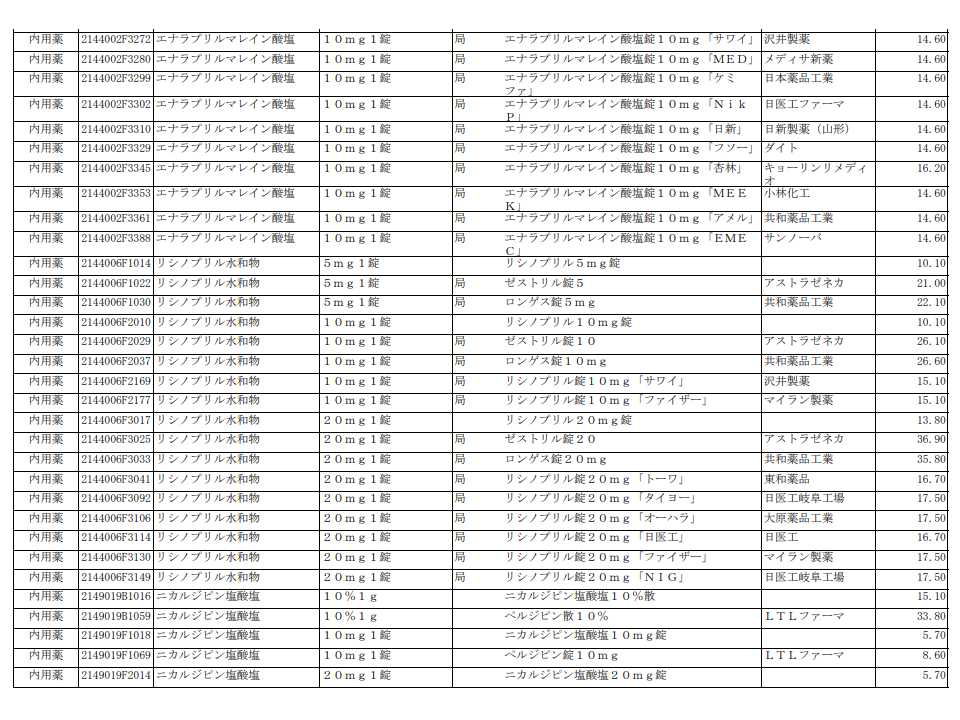

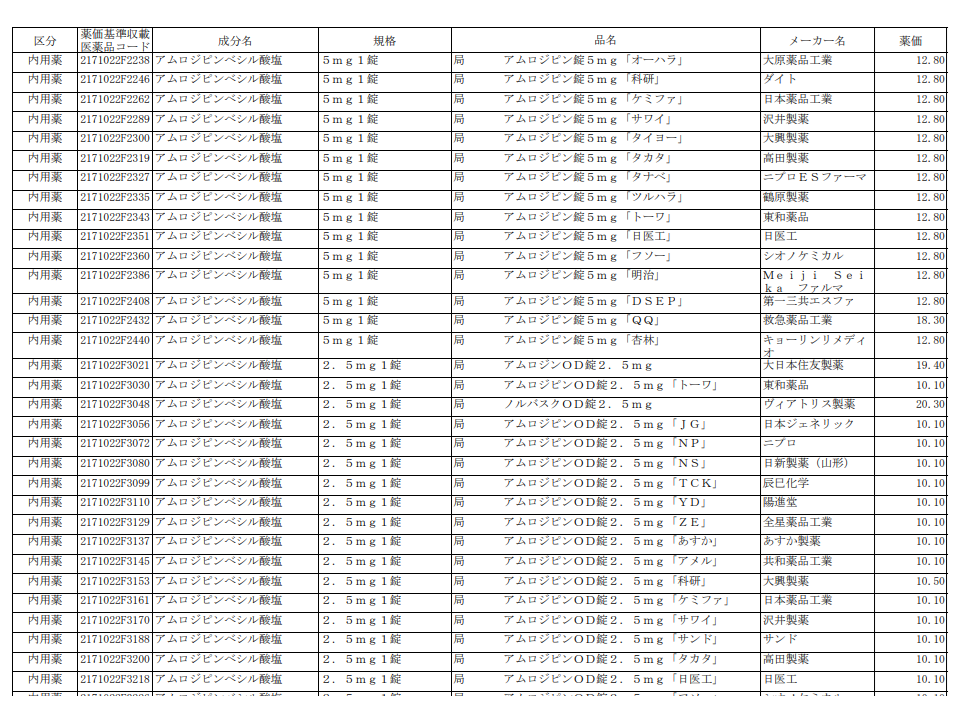

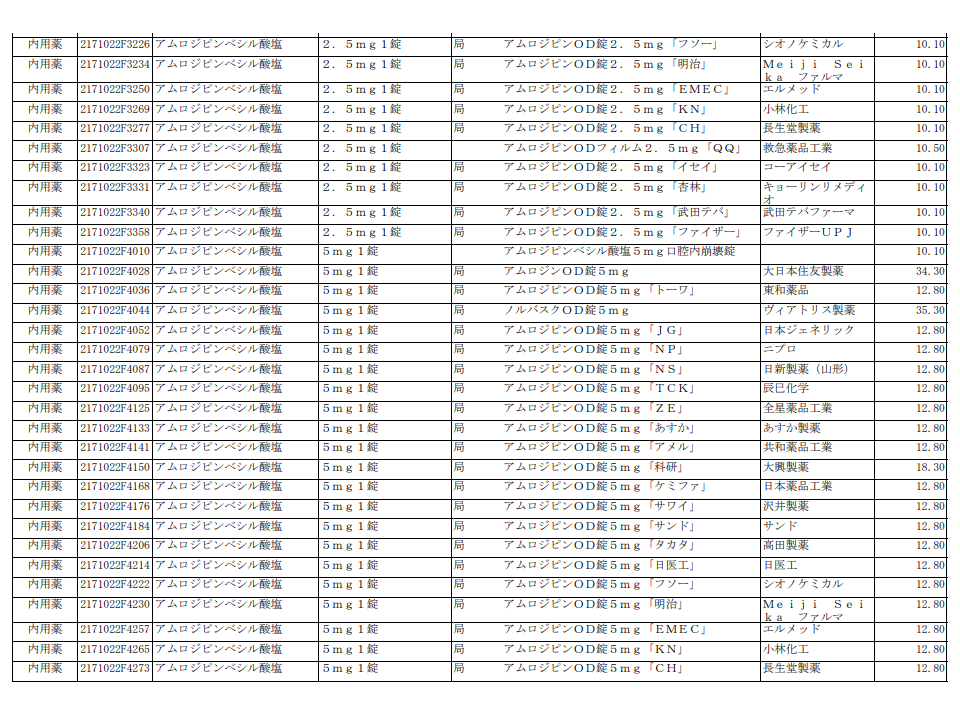

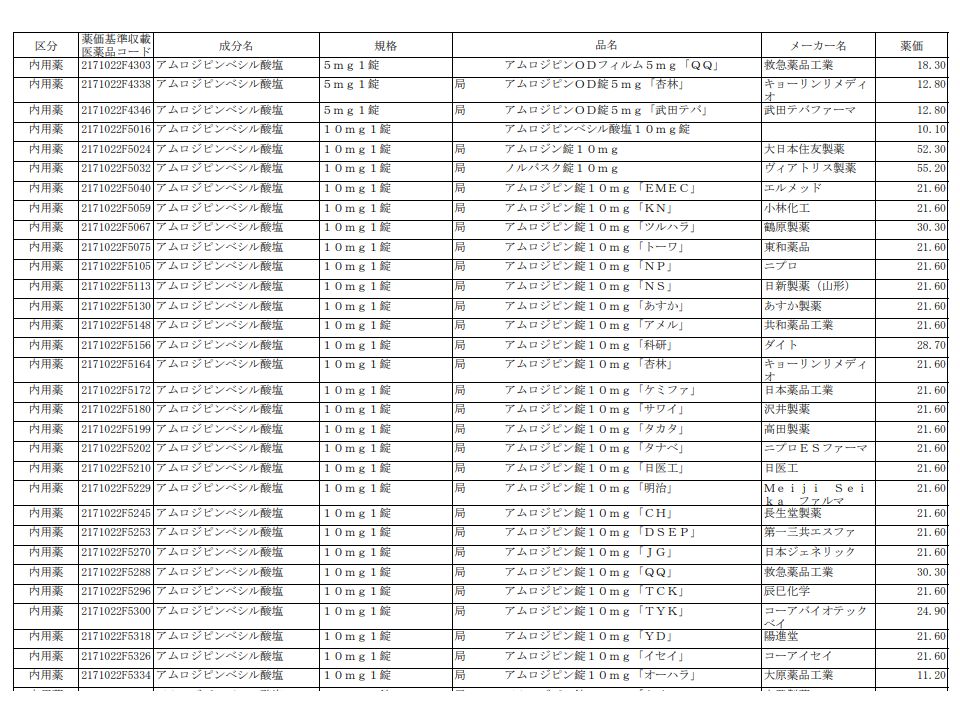

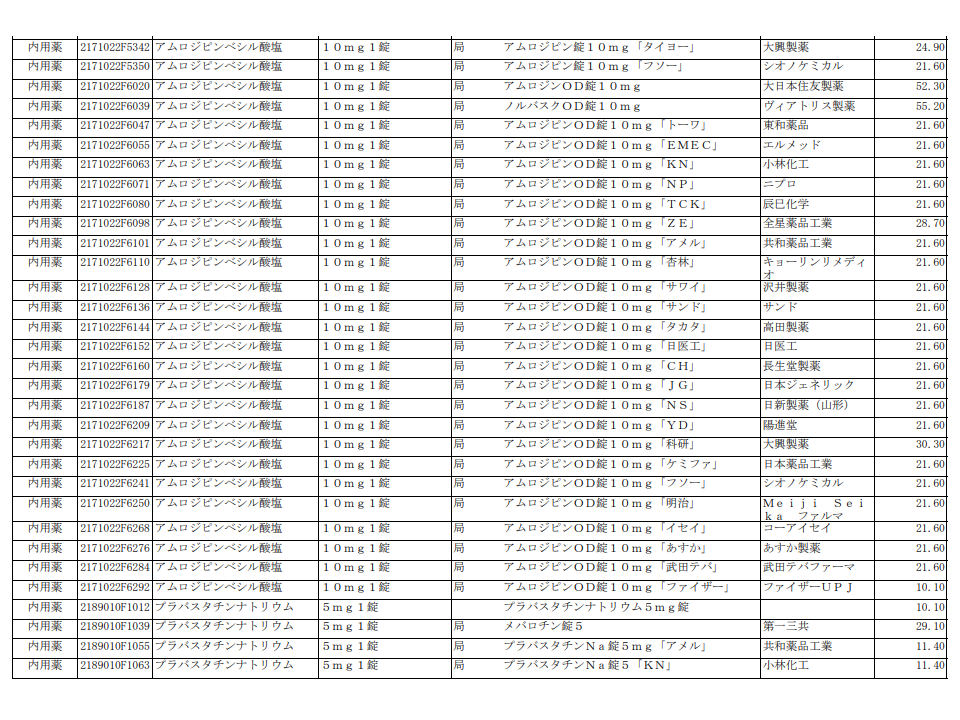

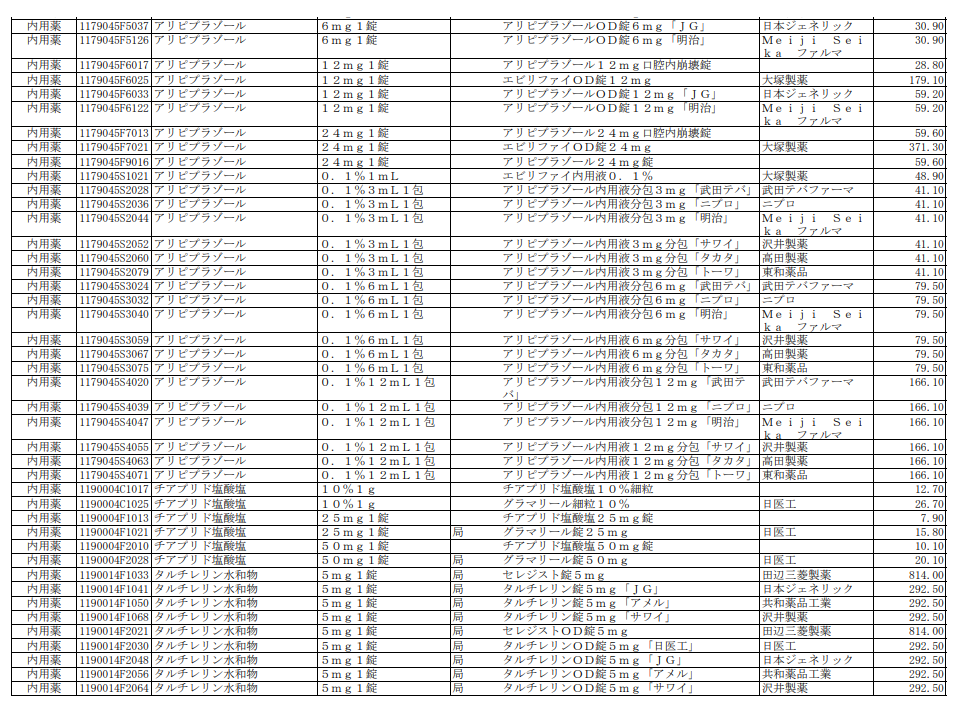

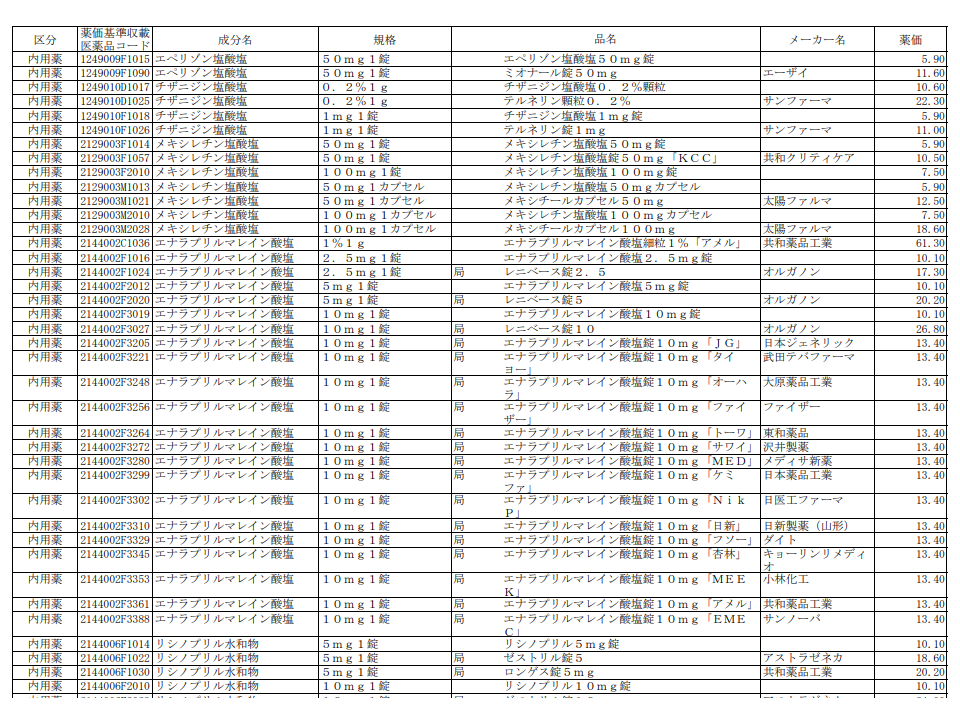

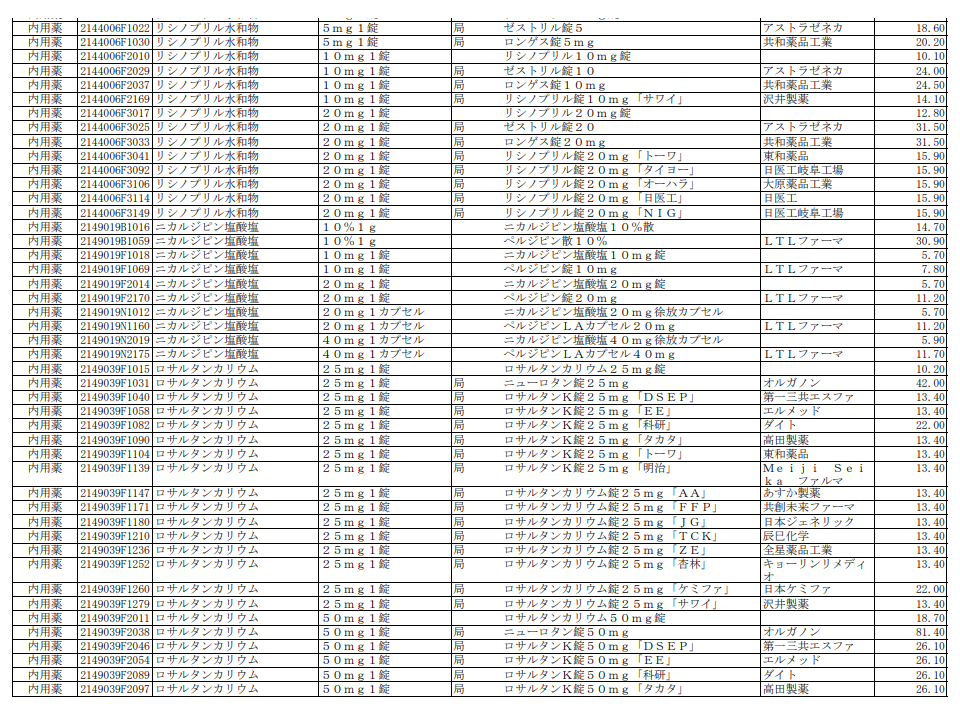

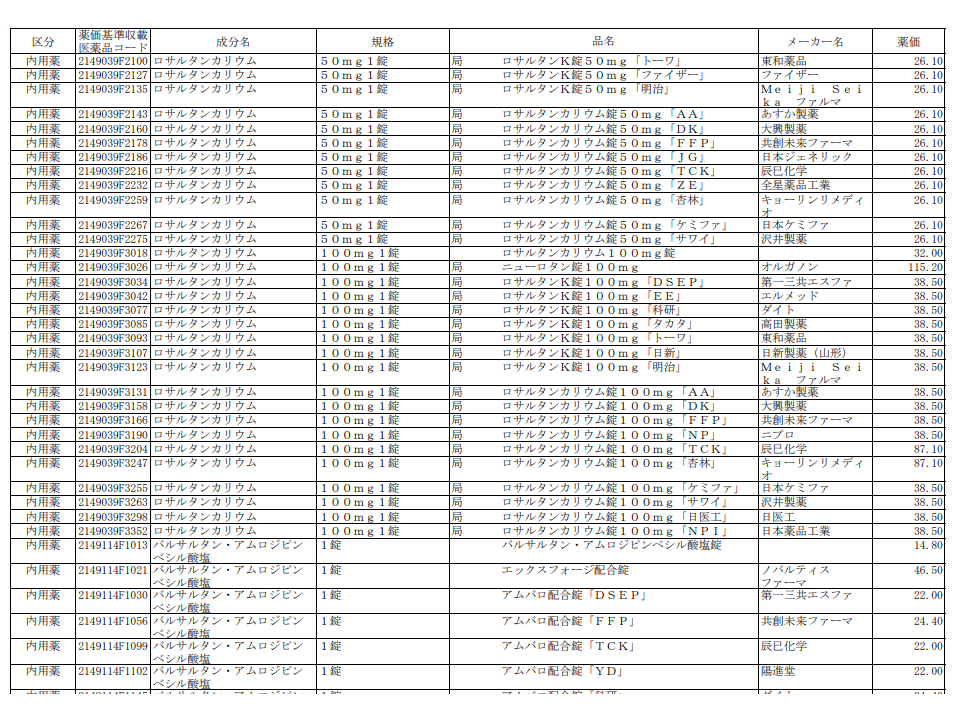

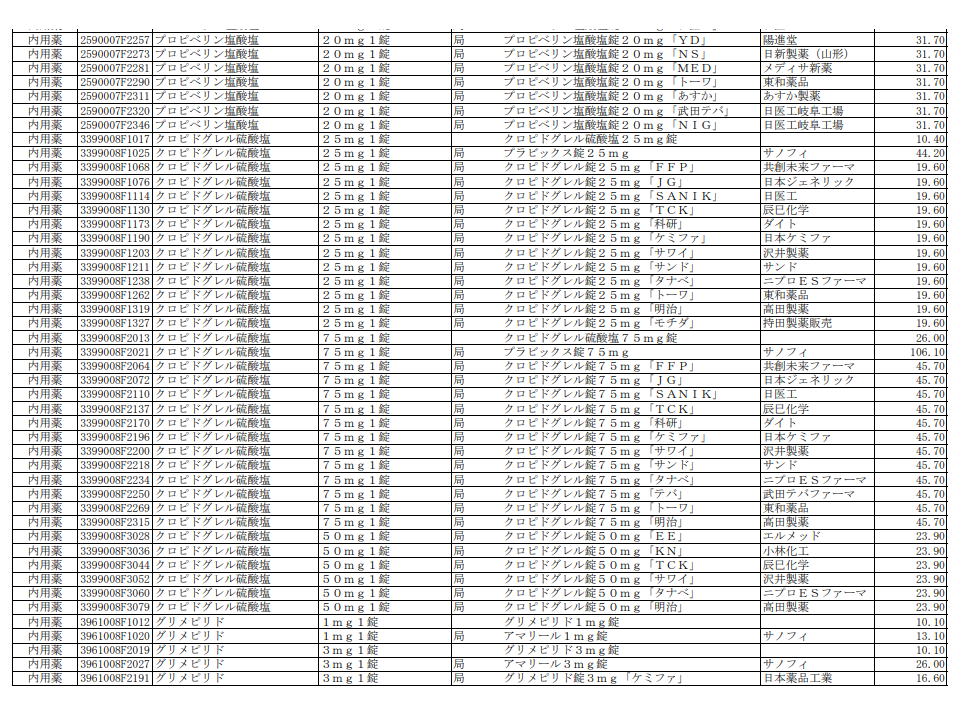

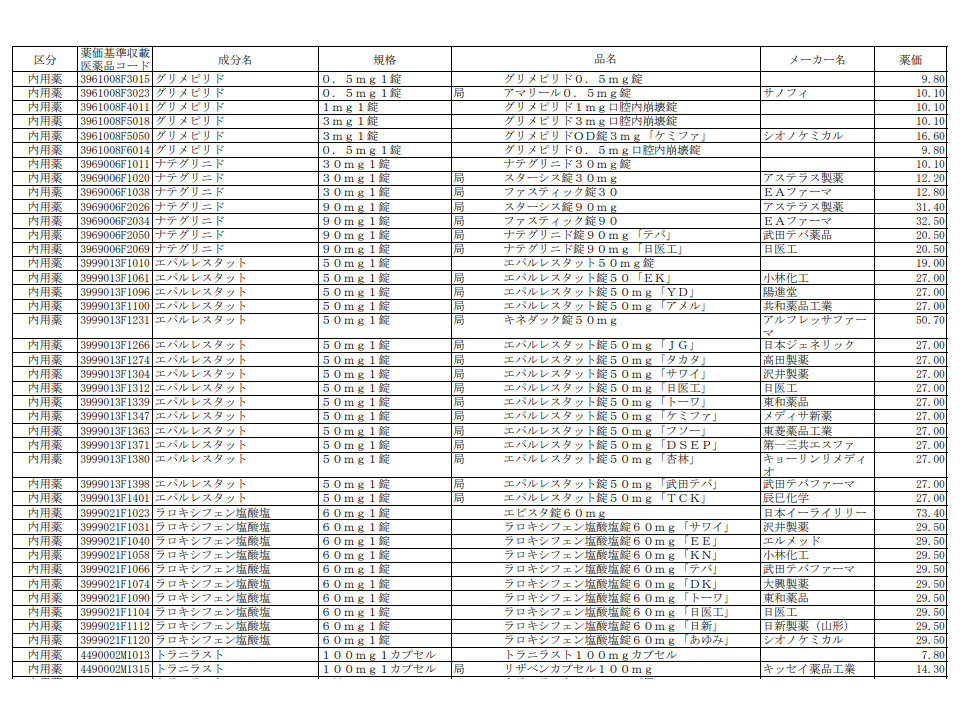

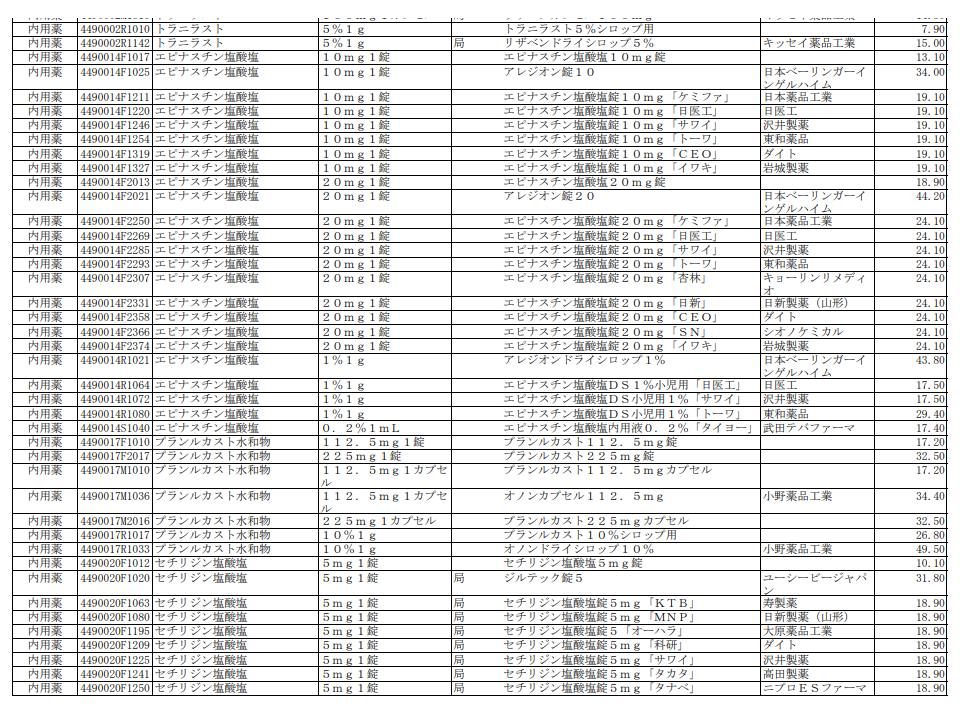

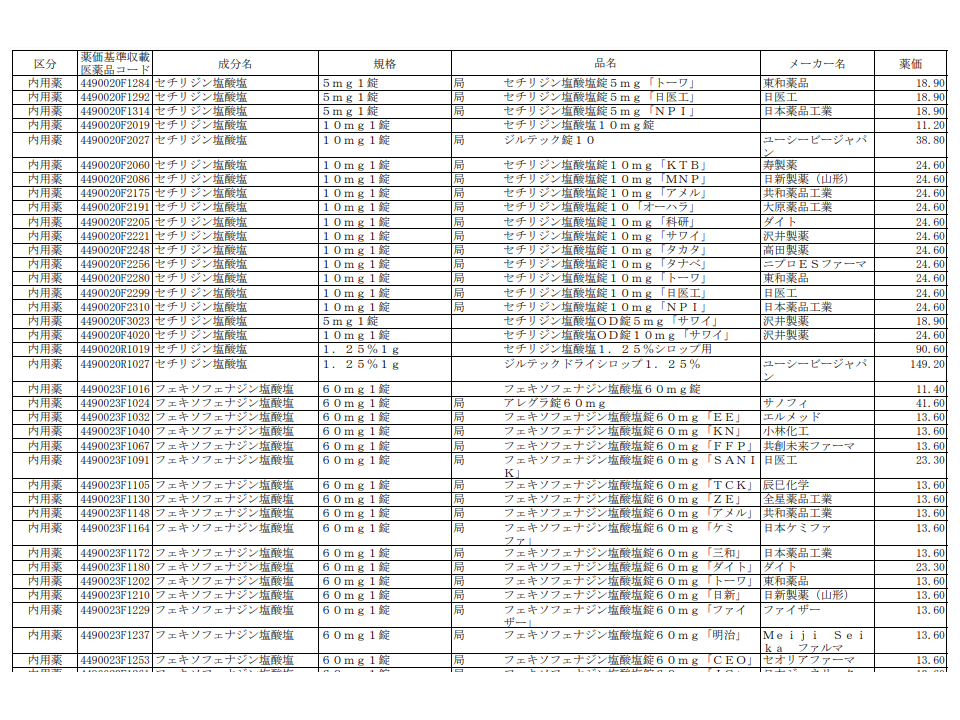

(1)今年(2022年)1月1日時点で供給停止と報告されている医薬品のうち、下表の品目と同一成分・同一投与形態の医薬品は、【後発医薬品使用体制加算】、【外来後発医薬品使用体制加算】、【後発医薬品調剤体制加算】、【調剤基本料】の注8減算(後発品使用割合が低い場合の減算)における「後発品使用(調剤)割合」を算出する際に除外してもよい【今年(2022年)4-9月診療分が対象】

▼この取り扱いを行う場合は、下表の全品目を計算対象から除外し「一部の成分の品目のみ計算対象から除外する」ことは認められない

▼この取り扱いは「1か月ごと」に適用でき、加算等取得において後発品割合の平均を用いる場合(後発医薬品調剤体制加算では直近3か月平均)には「除外を行う月」と「除外を行わない月」都が混在してよい

▼カットオフ値(後発品+後発品のある先発品/全医薬品)の算出については、今回の臨時的特例の対象とせず、後発品割合について(1)を活用した場合でも、カットオフ値は従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認する

(2)後発品割合を計算する際に(1)を行い加算等の実績要件を満たすこととする場合、医療機関・薬局では「各月の後発品割合」を記録し、各地方厚生(支)局へ報告する

▼今年(2022年)4-7月分について(1)の取り扱いをする場合:今年(2022年)8月1日までに今年(2022年)1-6月の実績を報告する

▼今年(2022年)8・9月分について(1)の取り扱いをする場合:今年(2022年)9月30日までに今年(2022年)4-8月の実績を報告する

なお、次の点に留意が必要です。

▽昨年(2021年)9月事務連絡の対象品目一覧と、今般の(1)の取り扱いの対象品目一覧は異なっている

▽今般の(1)の取り扱いの対象医薬品について一般名処方を行った場合、【一般名処方加算1・2】の算定が可能である(後発品割合の計算上の臨時特例に過ぎない)

▽【後発医薬品使用体制加算】について、(1)の取り扱いで「今年(2022年)2月の後発品割合」を計算して加算区分を判定し、必要な届け出を行えば、この4月(2022年4月)から新区分の加算を算定できる

▽【後発医薬品調剤体制加算】について、(1)の取り扱いで「今年(2022年)1-3月の後発品割合」平均を計算して加算区分を判定し、必要な届け出を行えば、この4月(2022年4月)から新区分の加算を算定できる(【外来後発医薬品使用体制加算】も同じ考え)

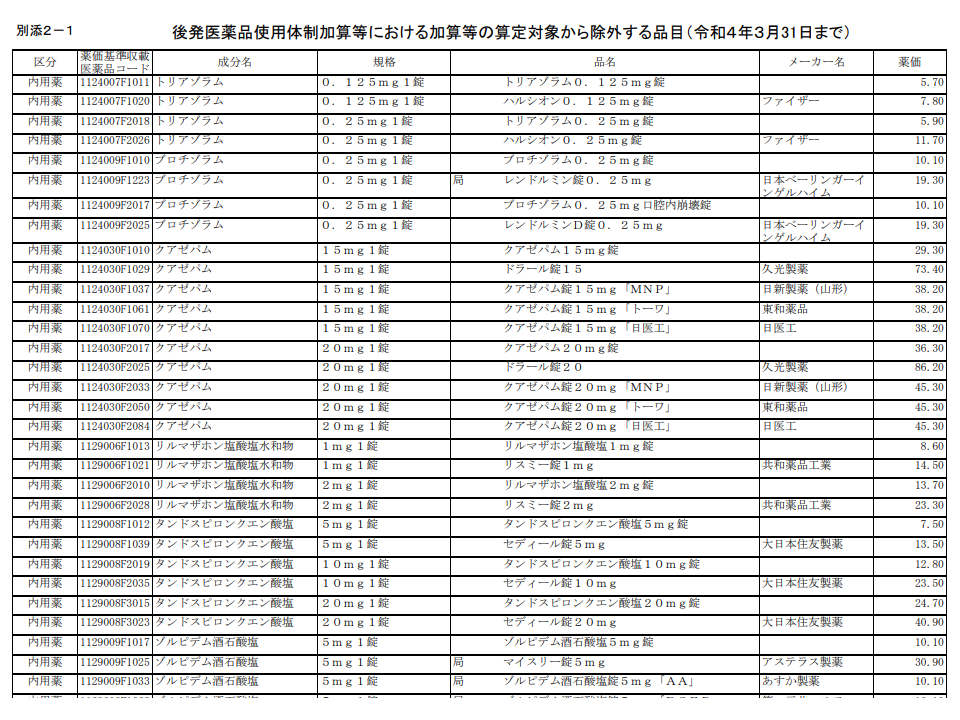

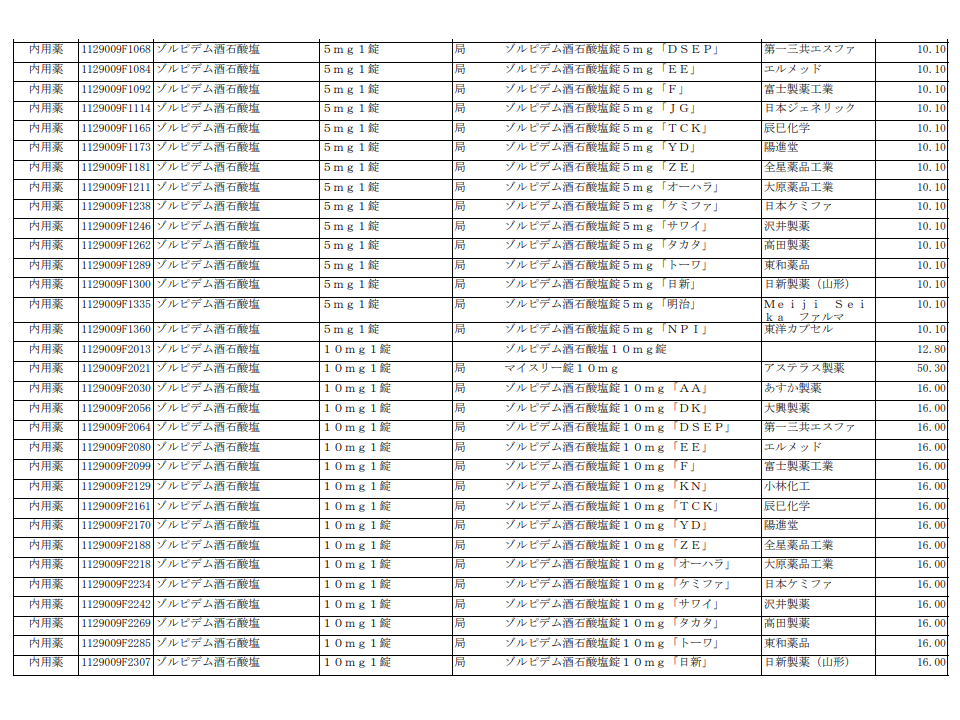

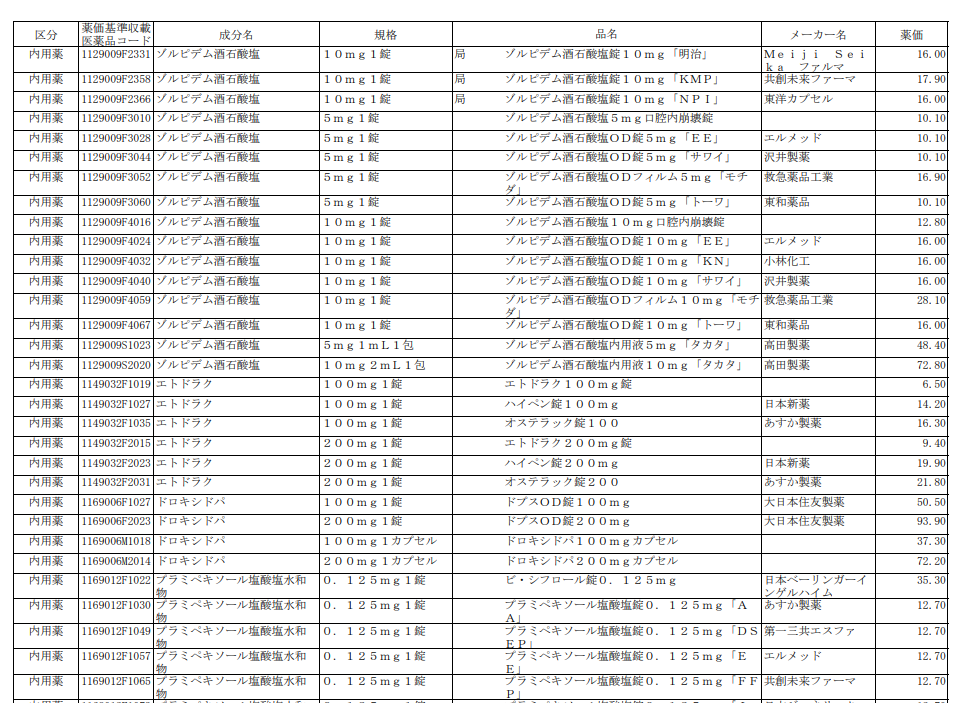

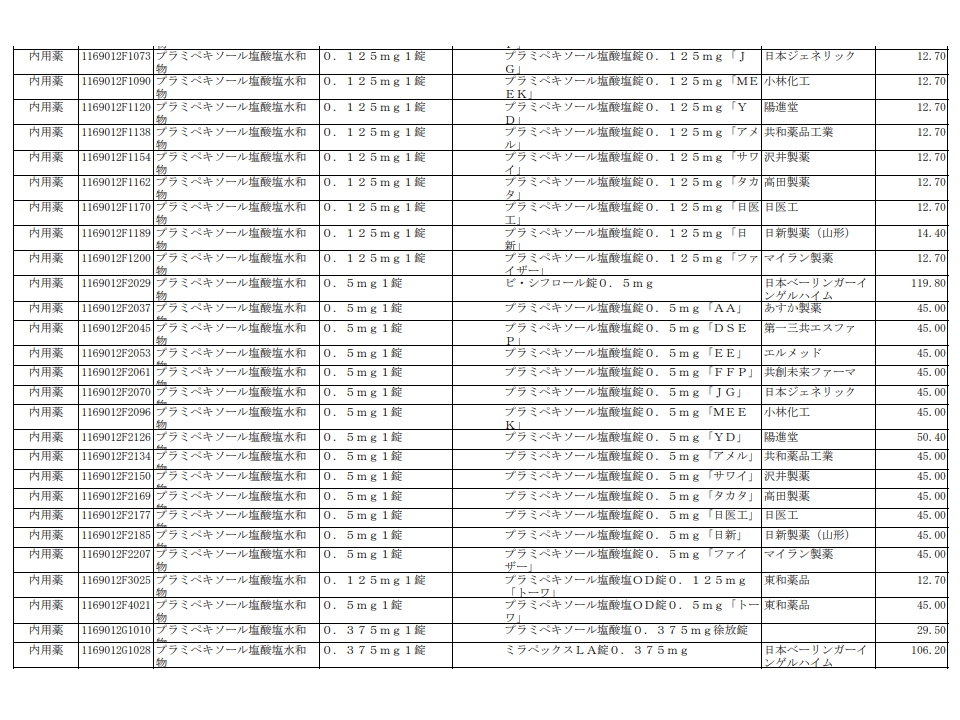

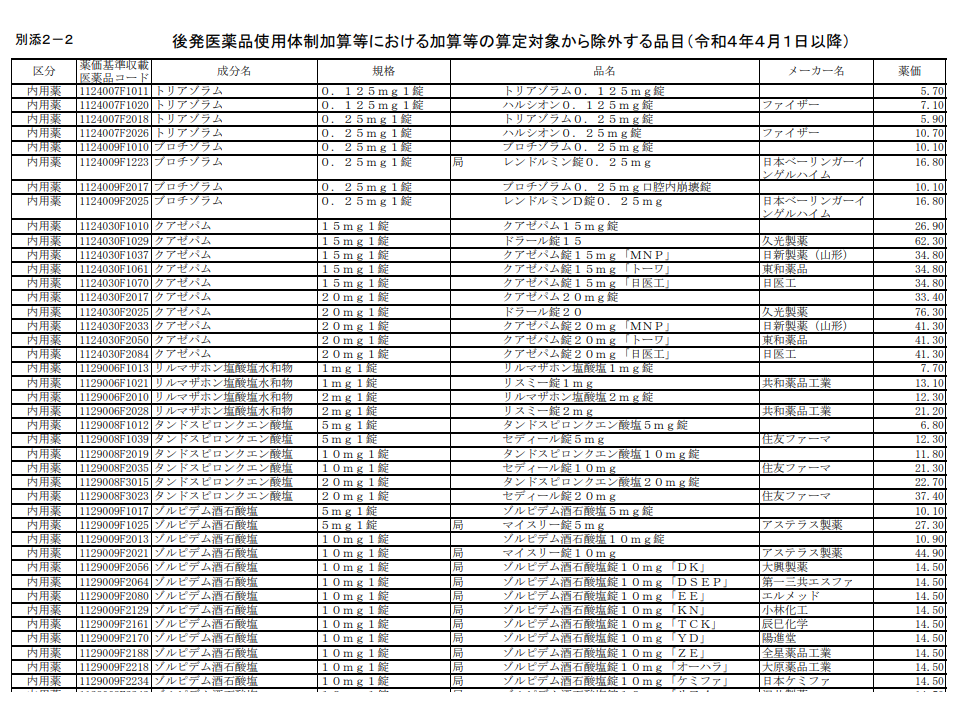

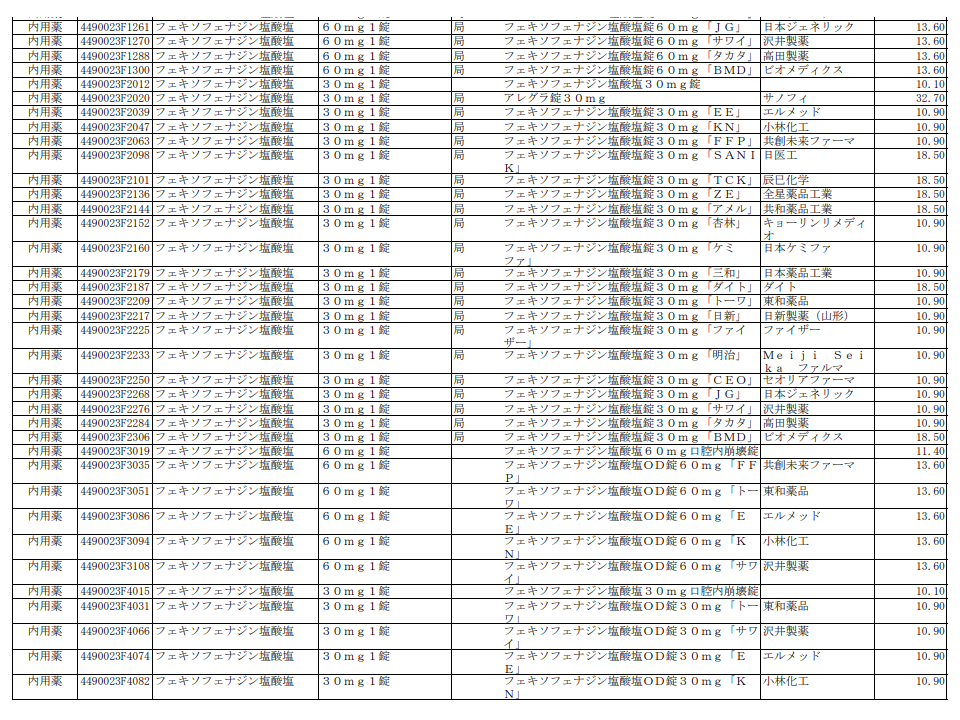

●2022年3月31日までの後発品計算からの除外対象品目一覧

2022年3月31日までの除外品目(1)

2022年3月31日までの除外品目(2)

2022年3月31日までの除外品目(3)

2022年3月31日までの除外品目(4)

2022年3月31日までの除外品目(5)

2022年3月31日までの除外品目(6)

2022年3月31日までの除外品目(7)

2022年3月31日までの除外品目(8)

2022年3月31日までの除外品目(9)

2022年3月31日までの除外品目(10)

2022年3月31日までの除外品目(11)

2022年3月31日までの除外品目(12)

2022年3月31日までの除外品目(13)

2022年3月31日までの除外品目(14)

2022年3月31日までの除外品目(15)

2022年3月31日までの除外品目(16)

2022年3月31日までの除外品目(17)

2022年3月31日までの除外品目(18)

2022年3月31日までの除外品目(19)

2022年3月31日までの除外品目(20)

2022年3月31日までの除外品目(21)

2022年3月31日までの除外品目(22)

2022年3月31日までの除外品目(23)

2022年3月31日までの除外品目(24)

2022年3月31日までの除外品目(25)

2022年3月31日までの除外品目(26)

2022年3月31日までの除外品目(27)

2022年3月31日までの除外品目(28)

2022年3月31日までの除外品目(29)

2022年3月31日までの除外品目(30)

2022年3月31日までの除外品目(31)

2022年3月31日までの除外品目(32)

2022年3月31日までの除外品目(33)

2022年3月31日までの除外品目(34)

2022年3月31日までの除外品目(35)

2022年3月31日までの除外品目(36)

2022年3月31日までの除外品目(37)

2022年3月31日までの除外品目(38)

2022年3月31日までの除外品目(39)

2022年3月31日までの除外品目(40)

2022年3月31日までの除外品目(41)

2022年3月31日までの除外品目(42)

2022年3月31日までの除外品目(43)

2022年3月31日までの除外品目(44)

2022年3月31日までの除外品目(45)

2022年3月31日までの除外品目(46)

2022年3月31日までの除外品目(47)

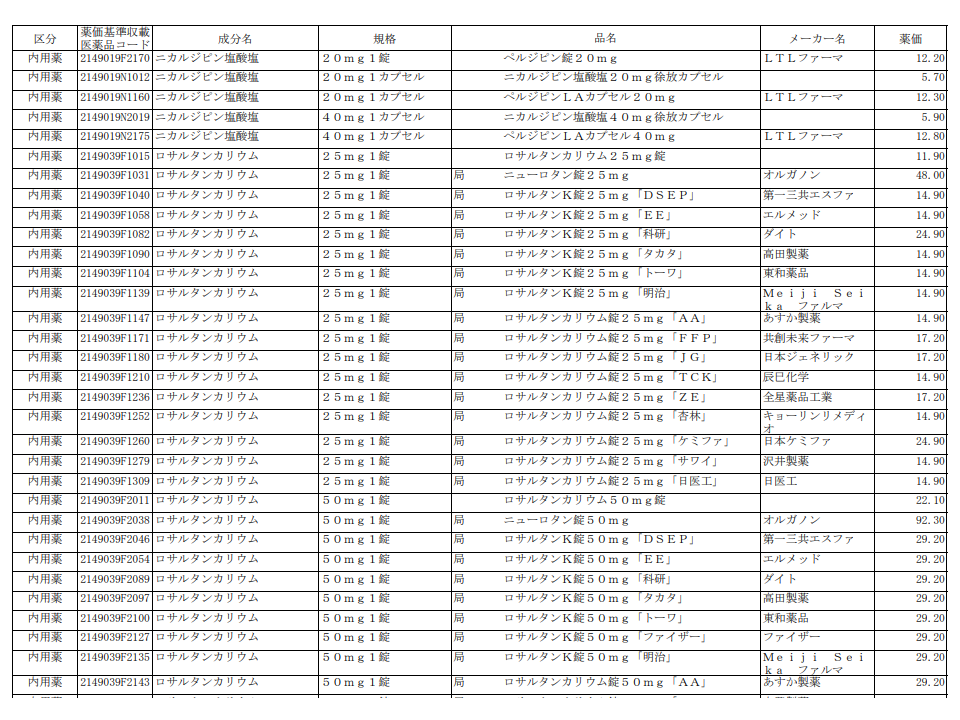

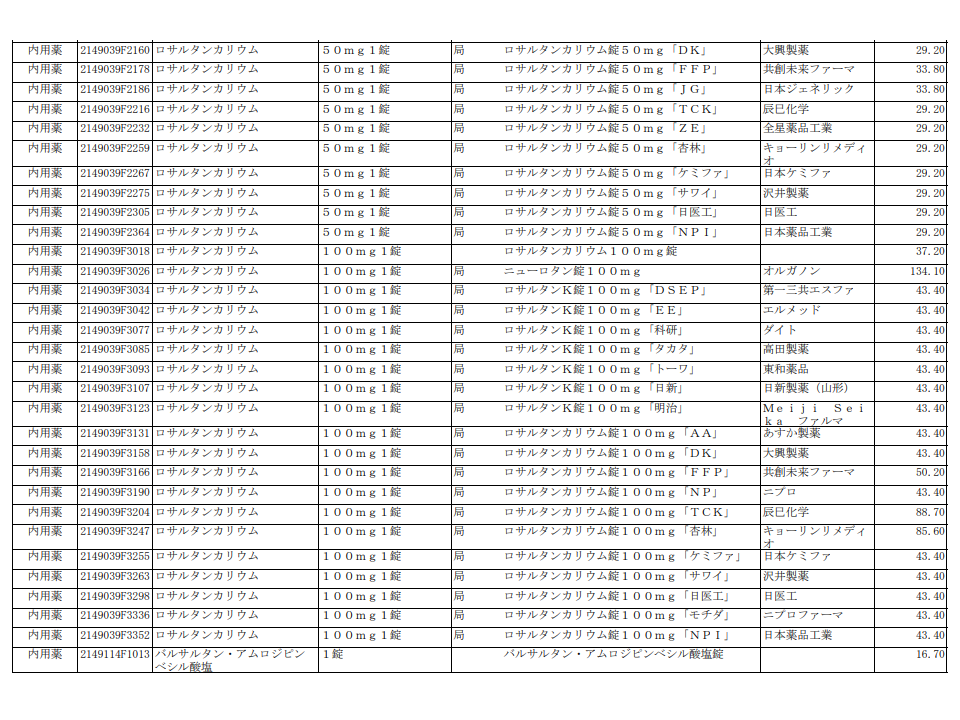

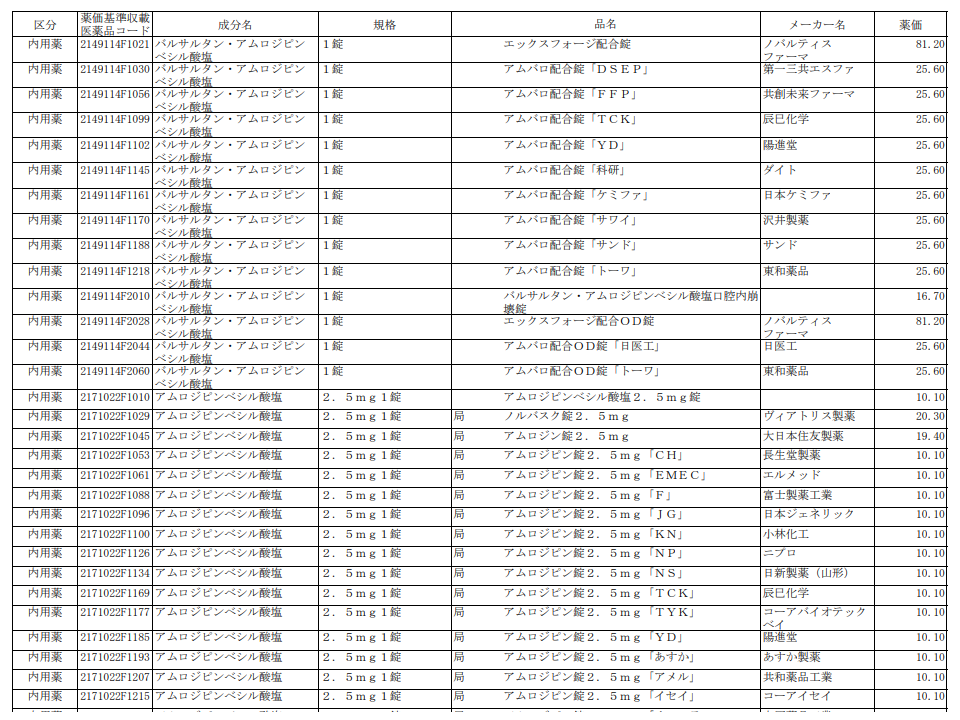

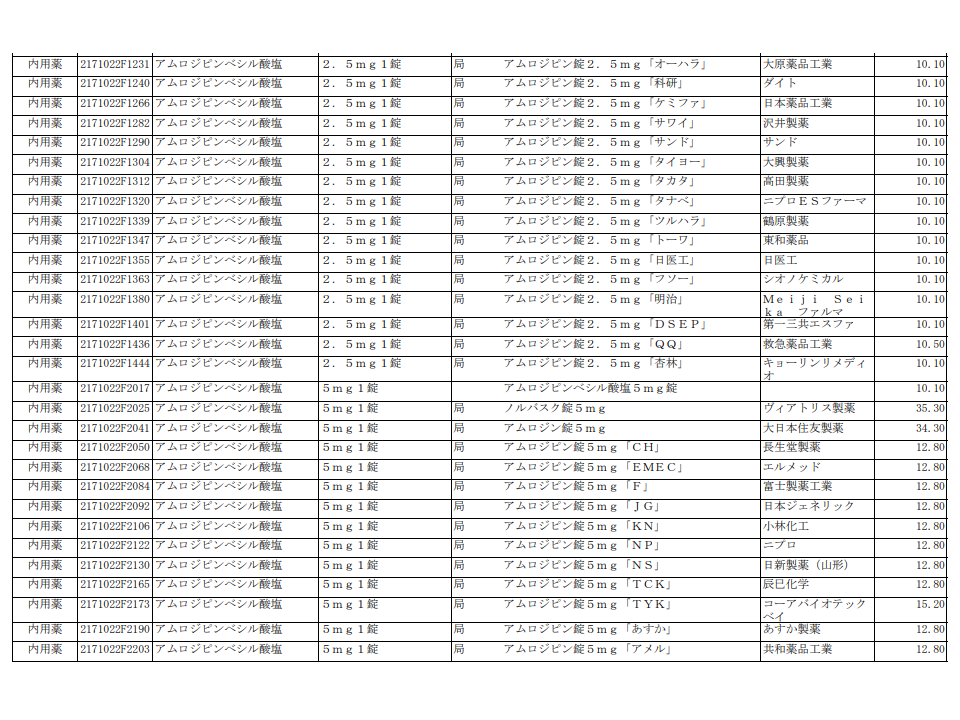

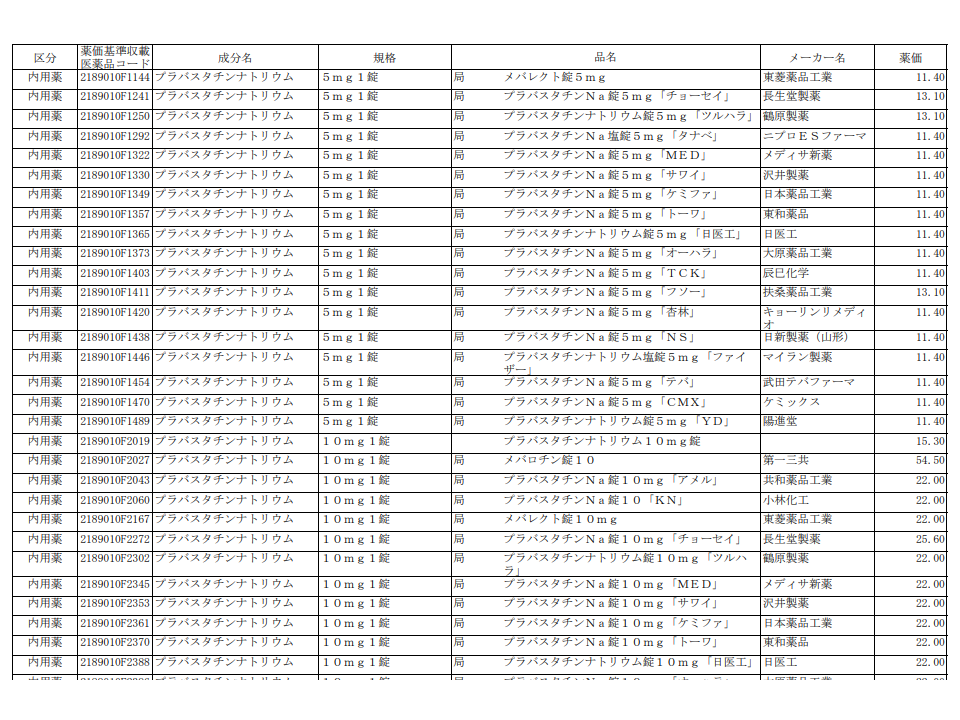

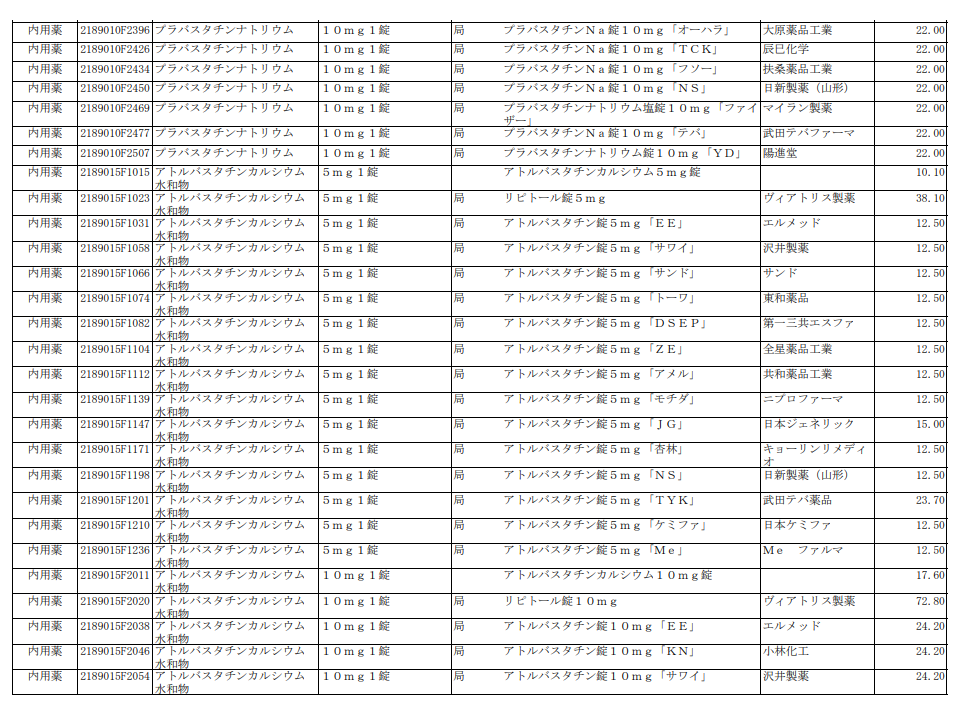

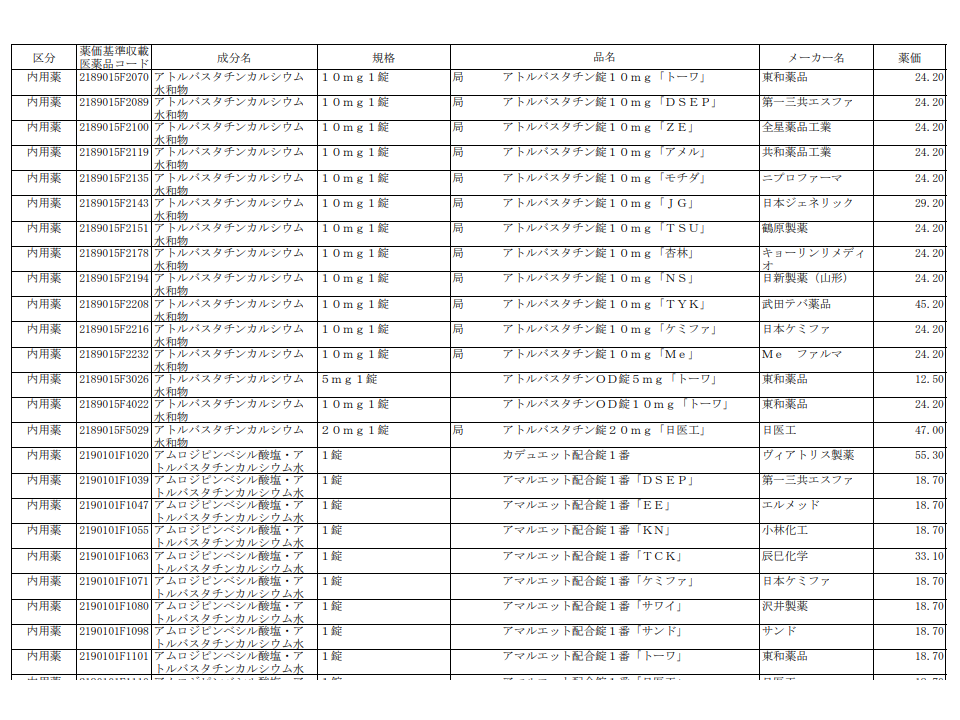

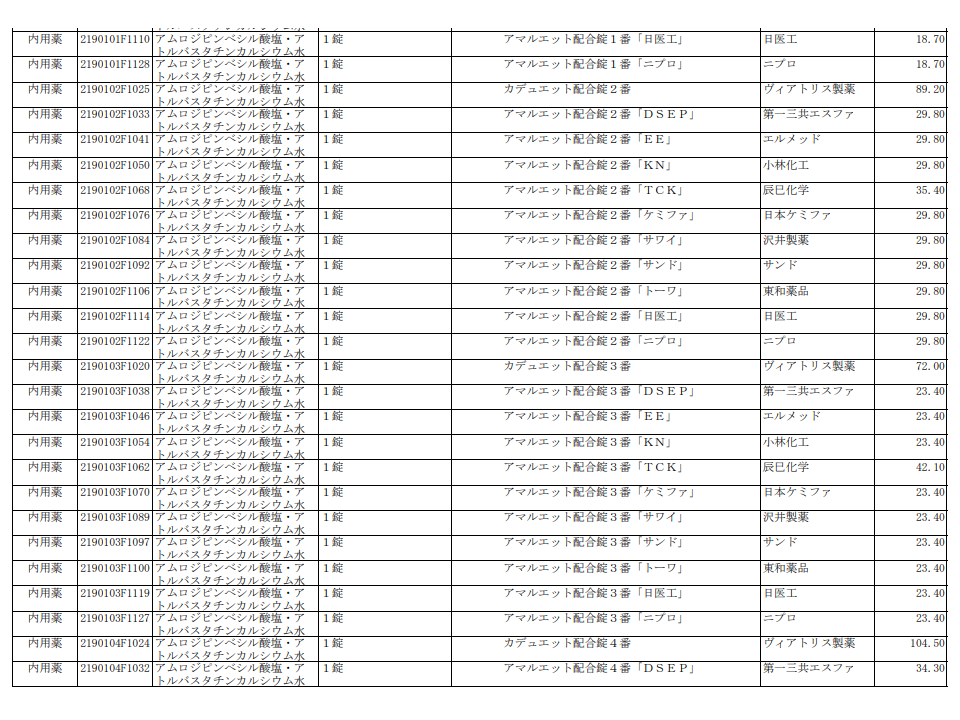

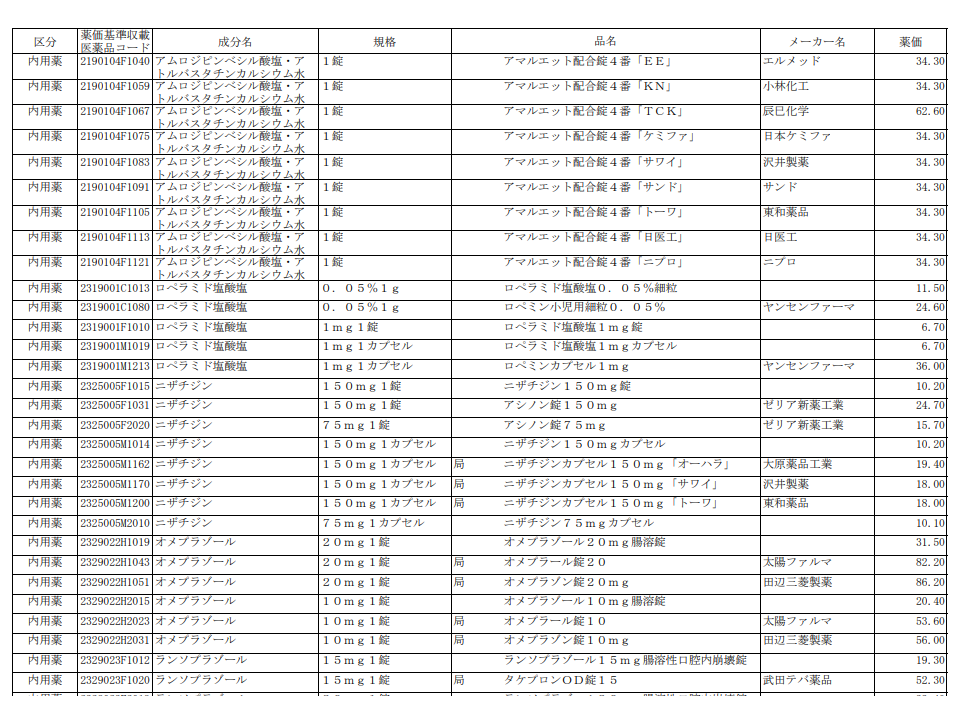

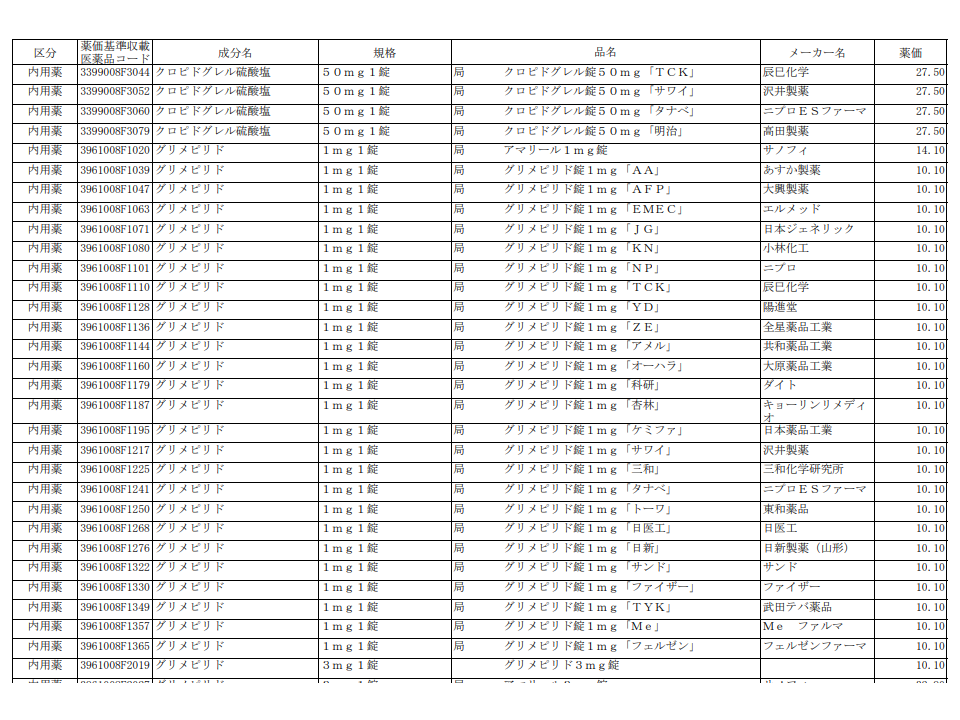

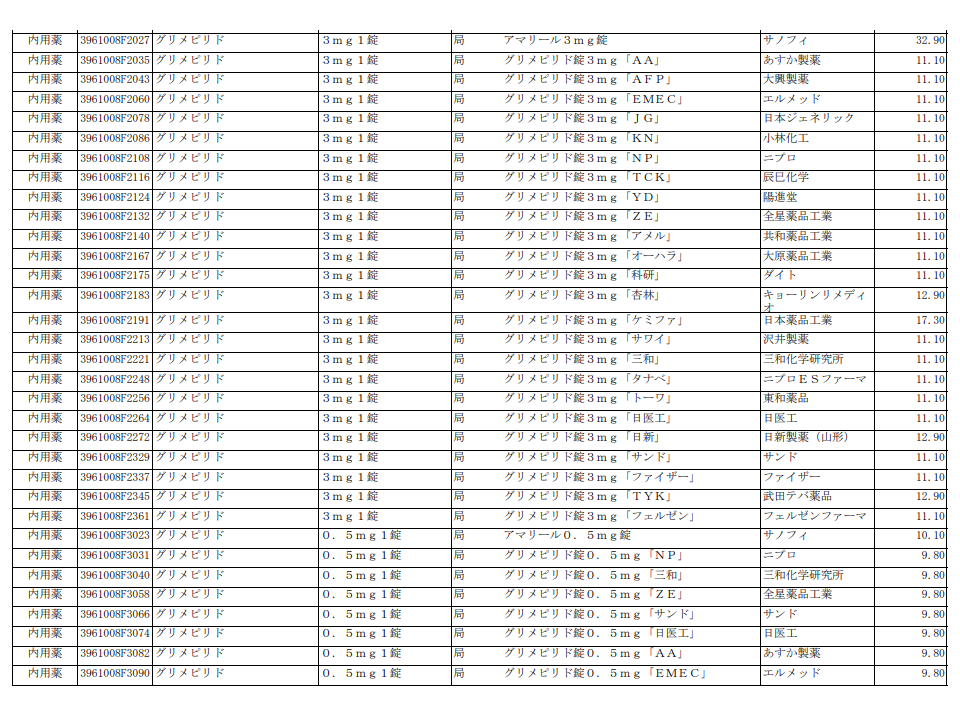

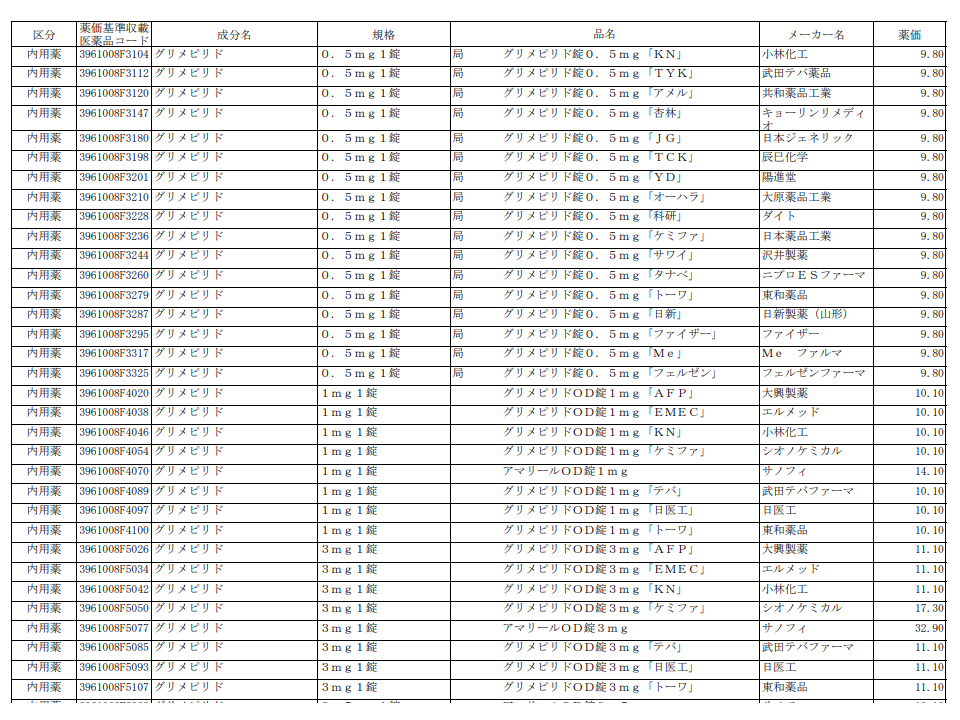

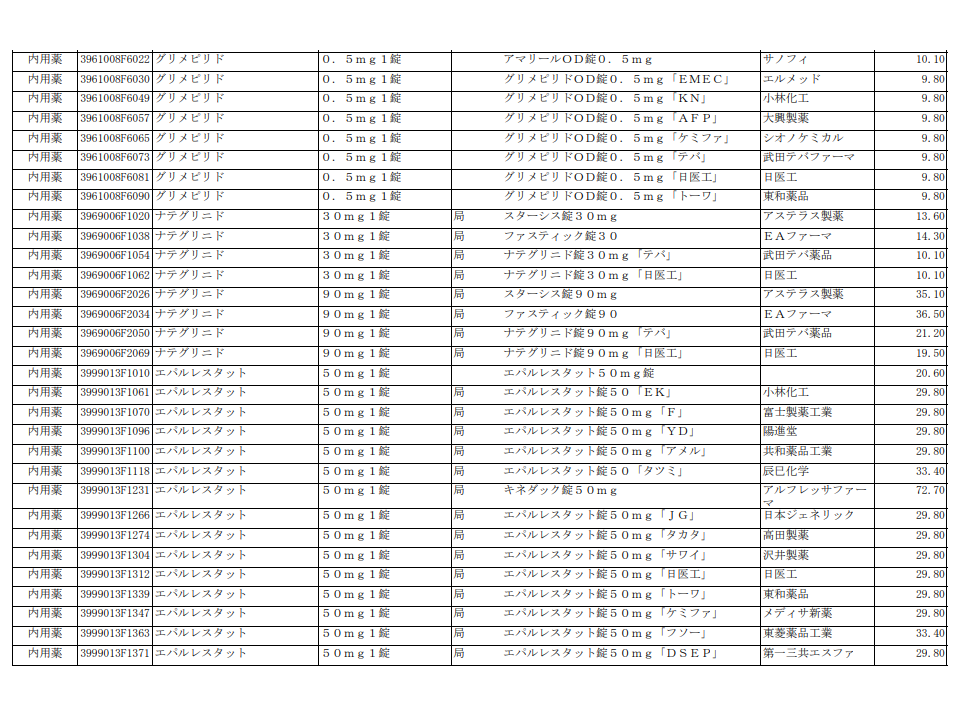

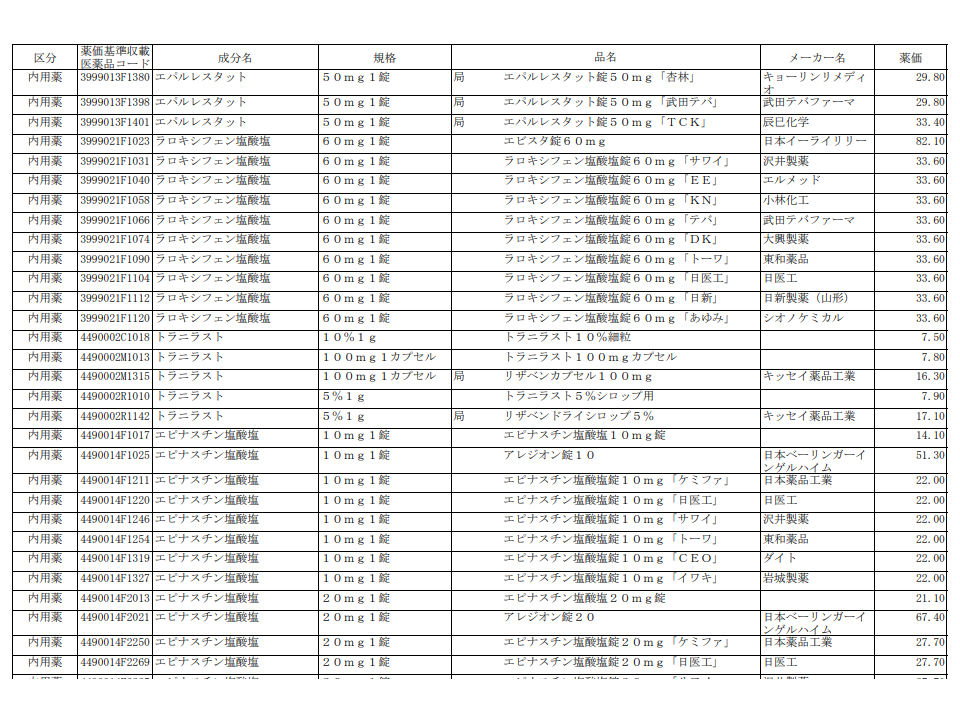

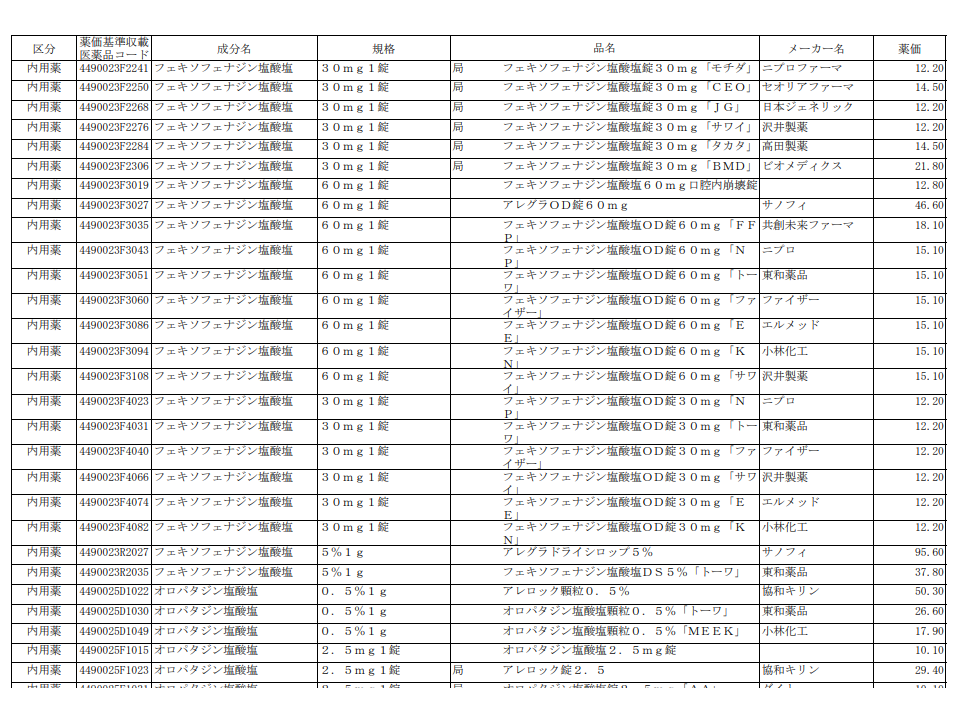

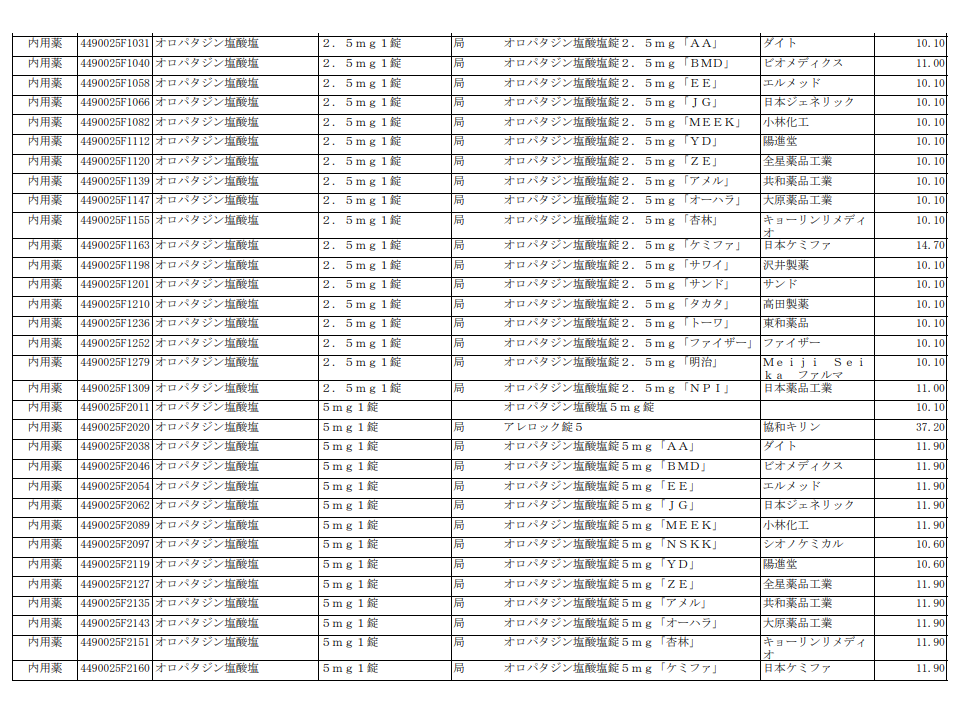

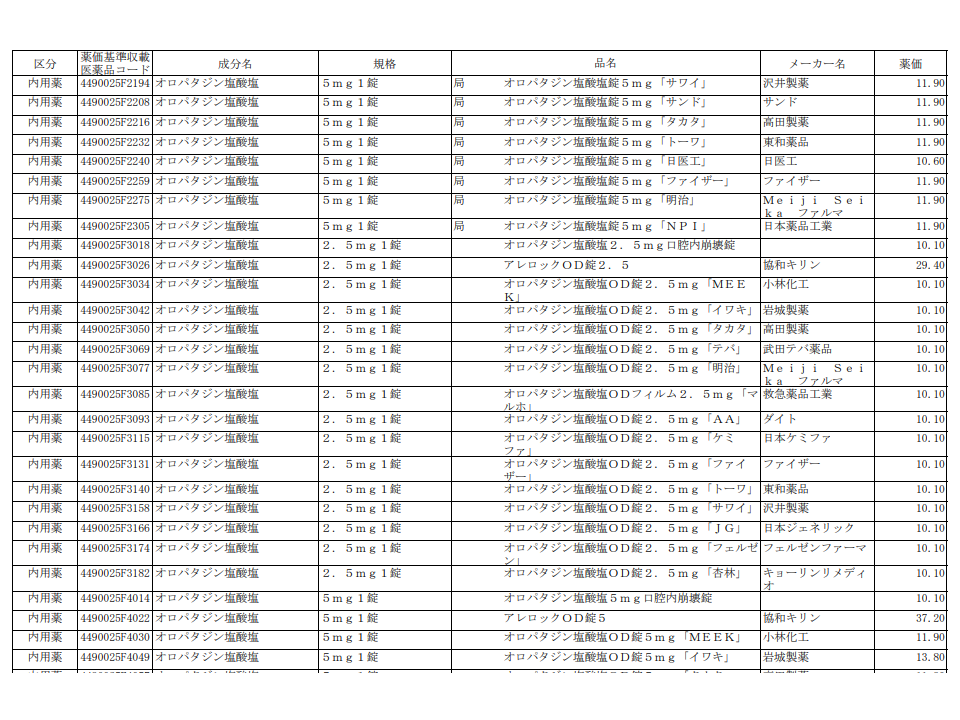

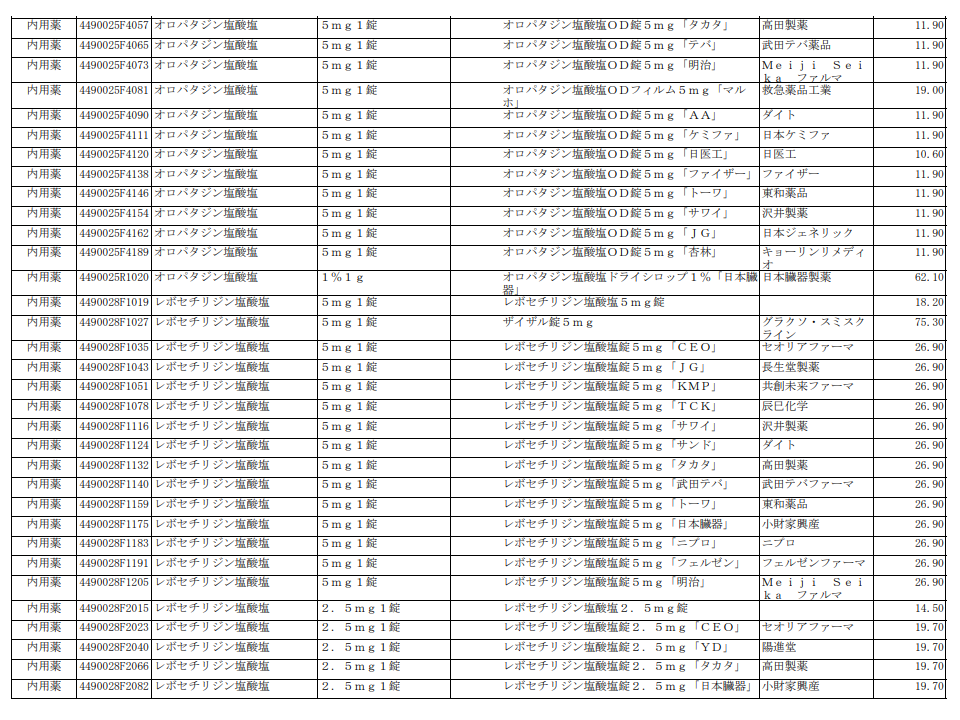

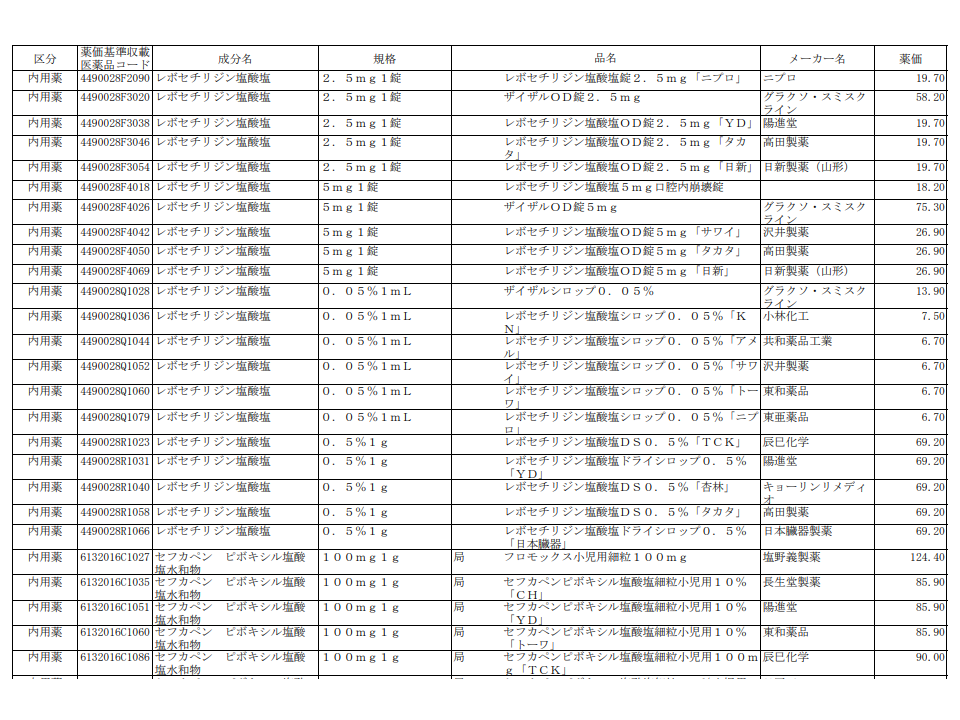

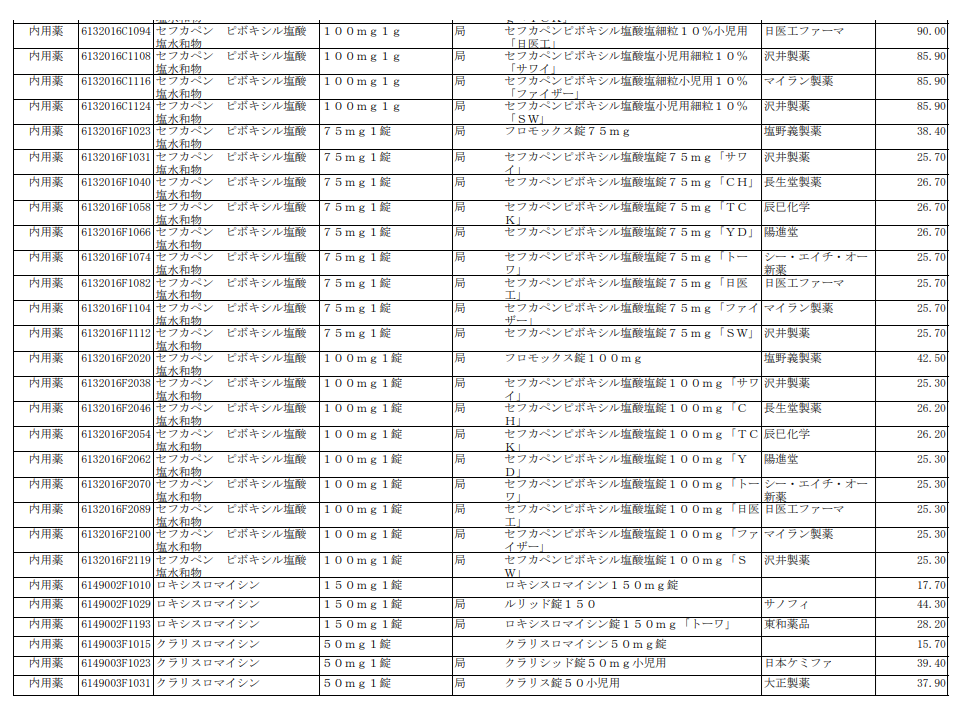

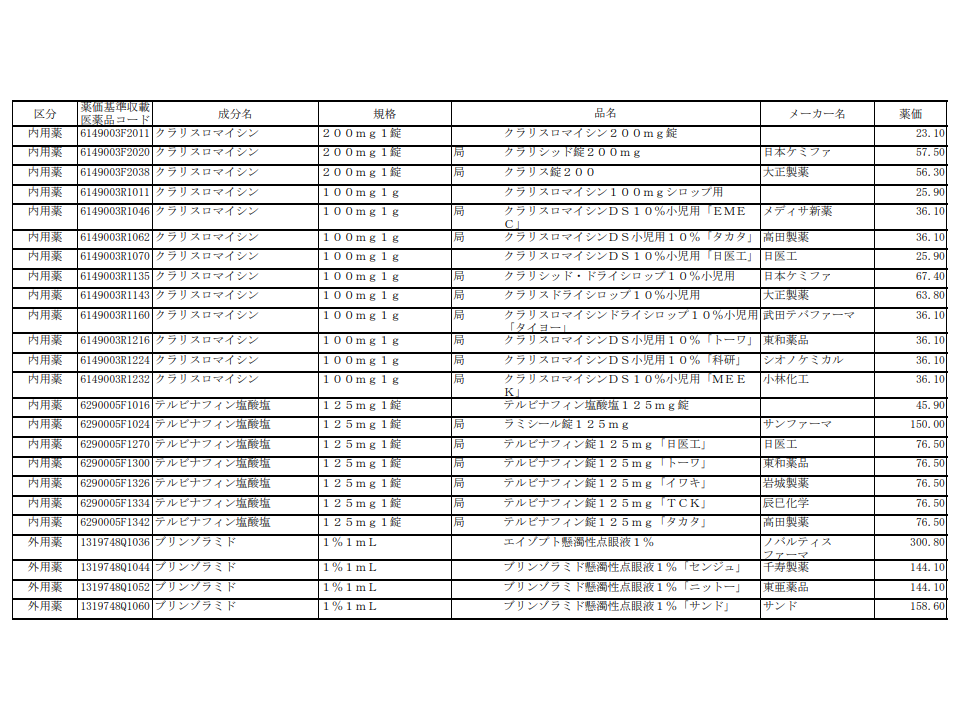

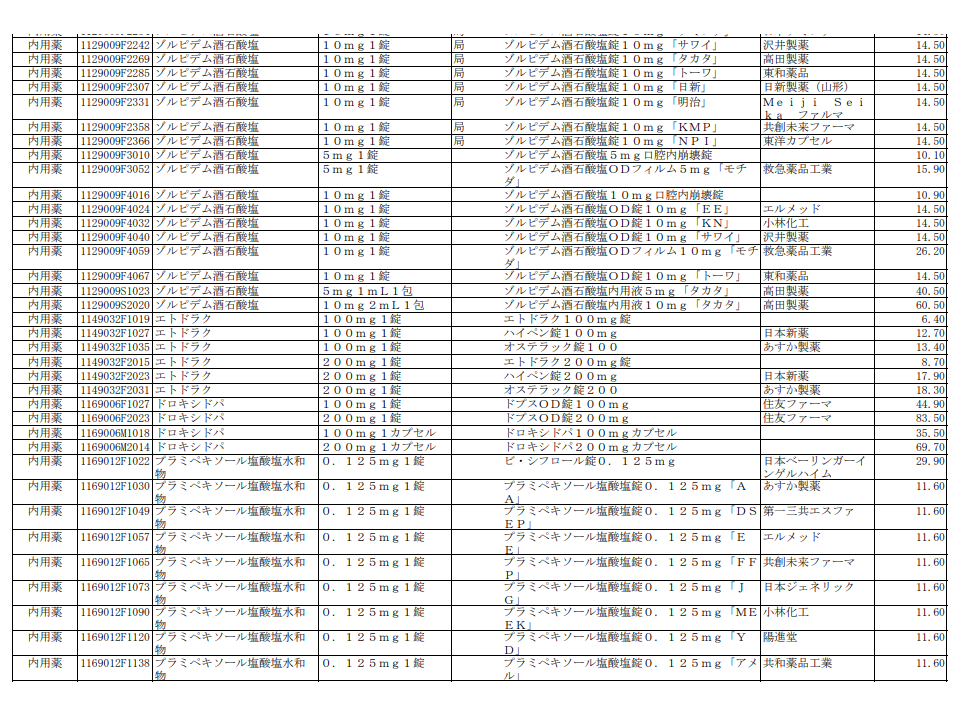

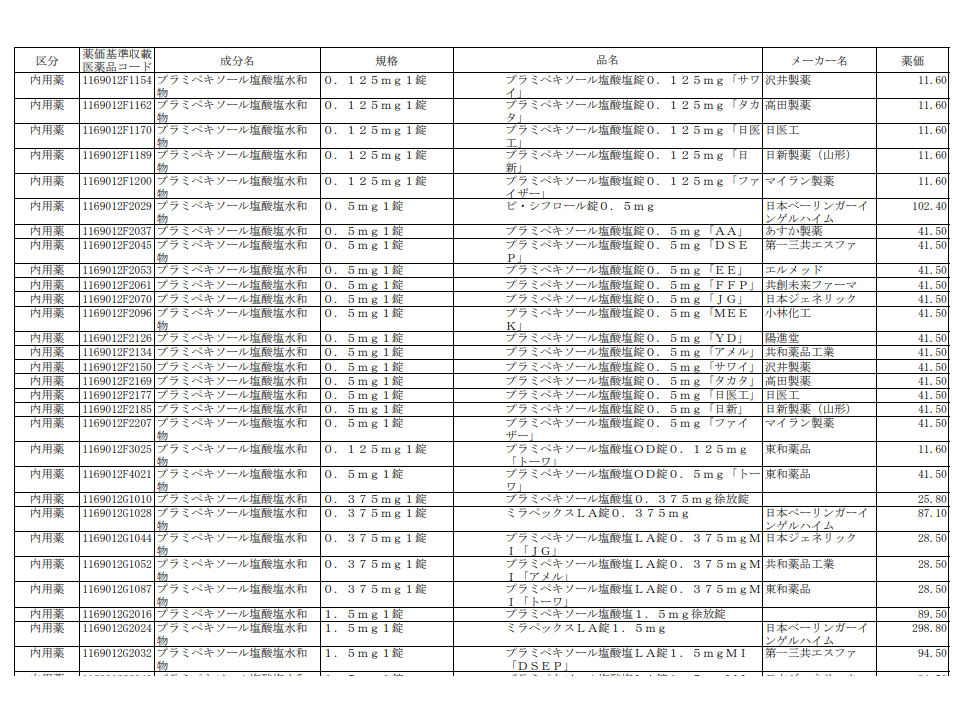

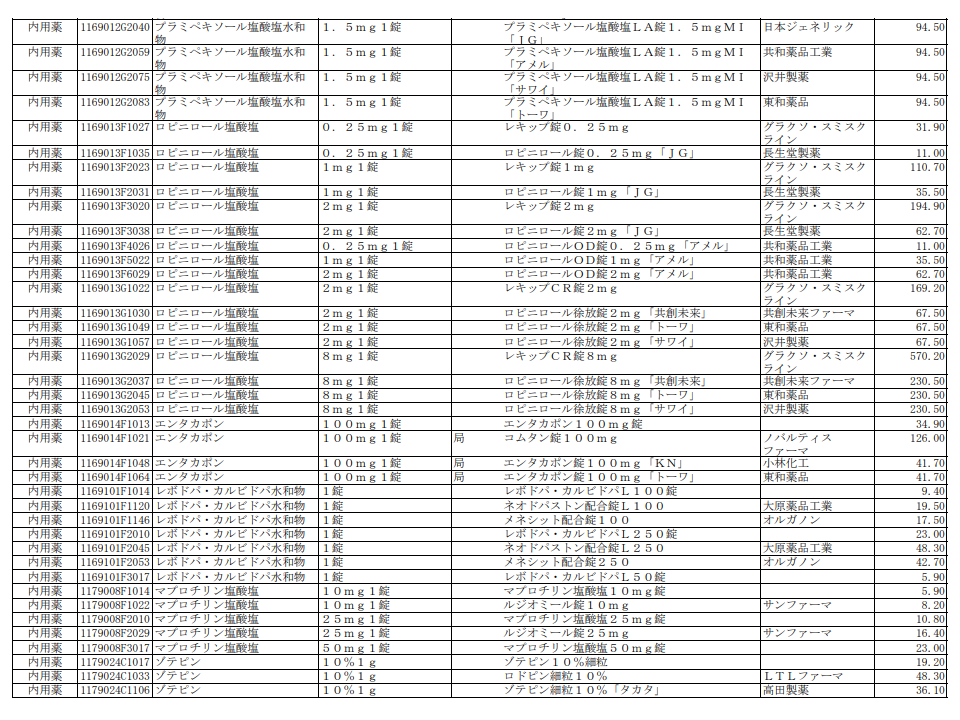

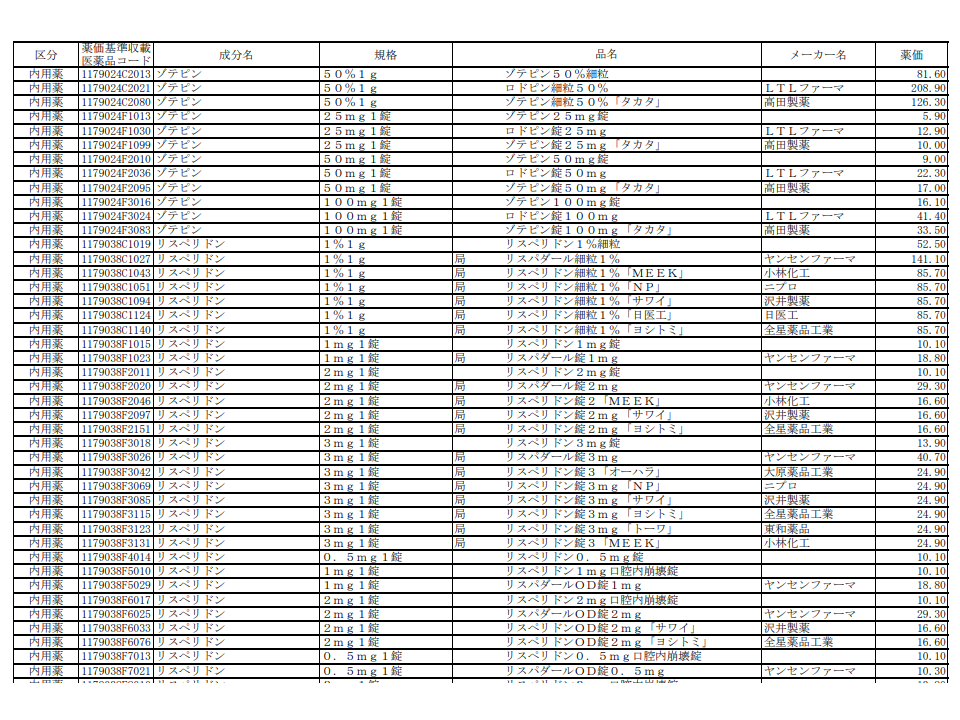

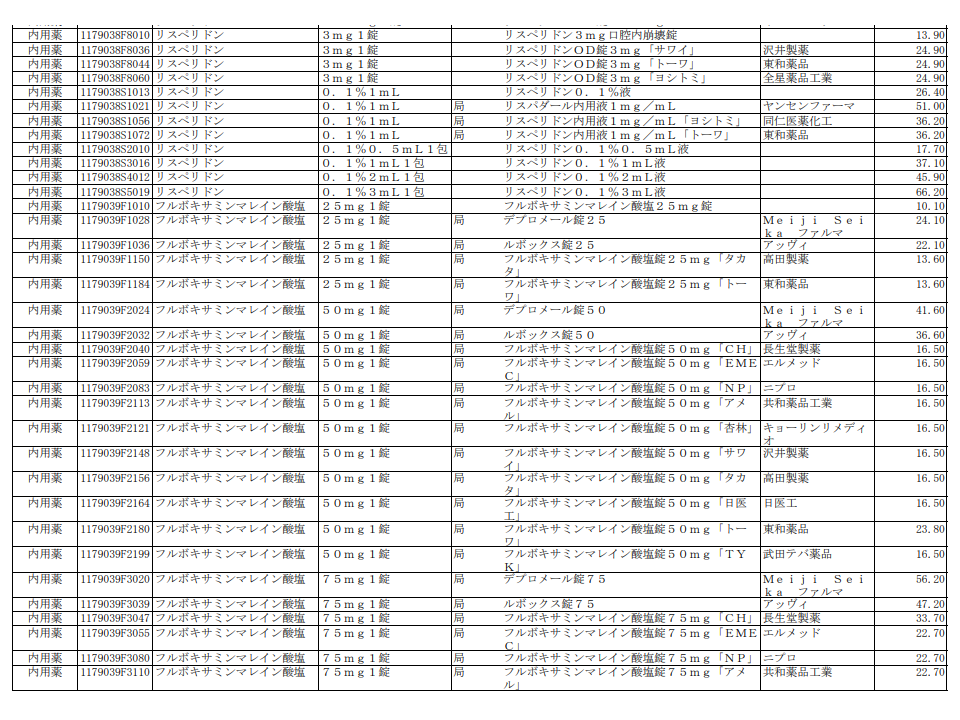

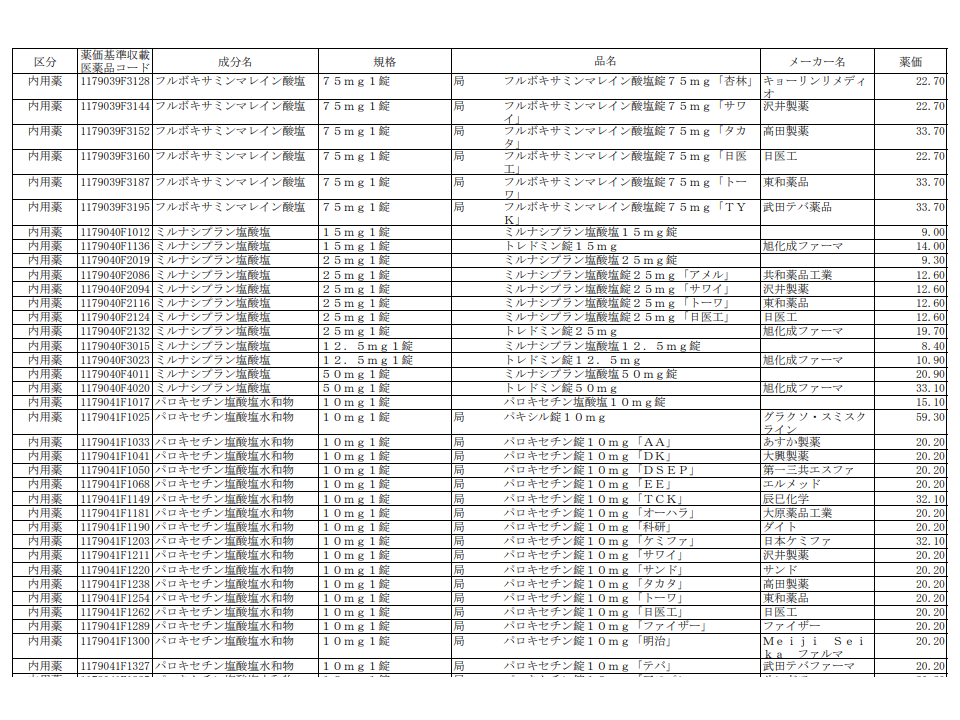

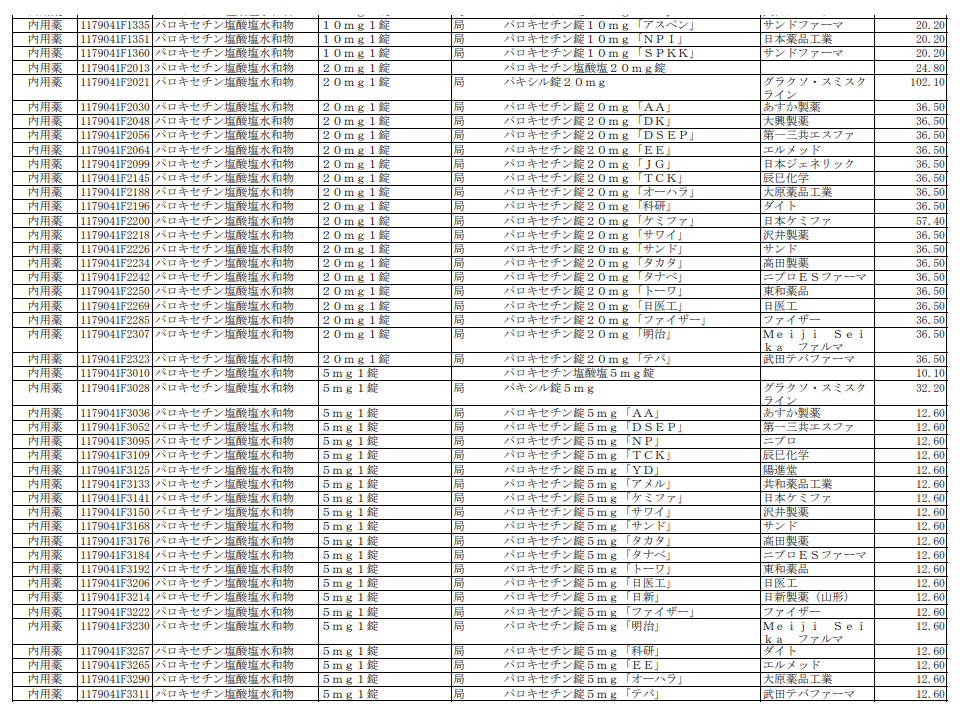

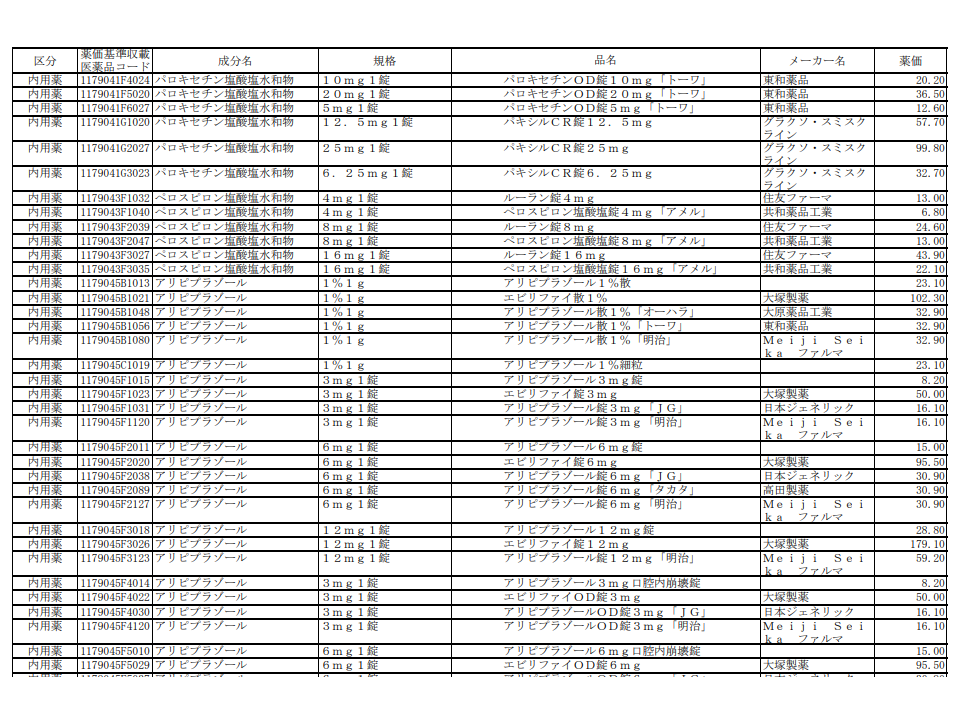

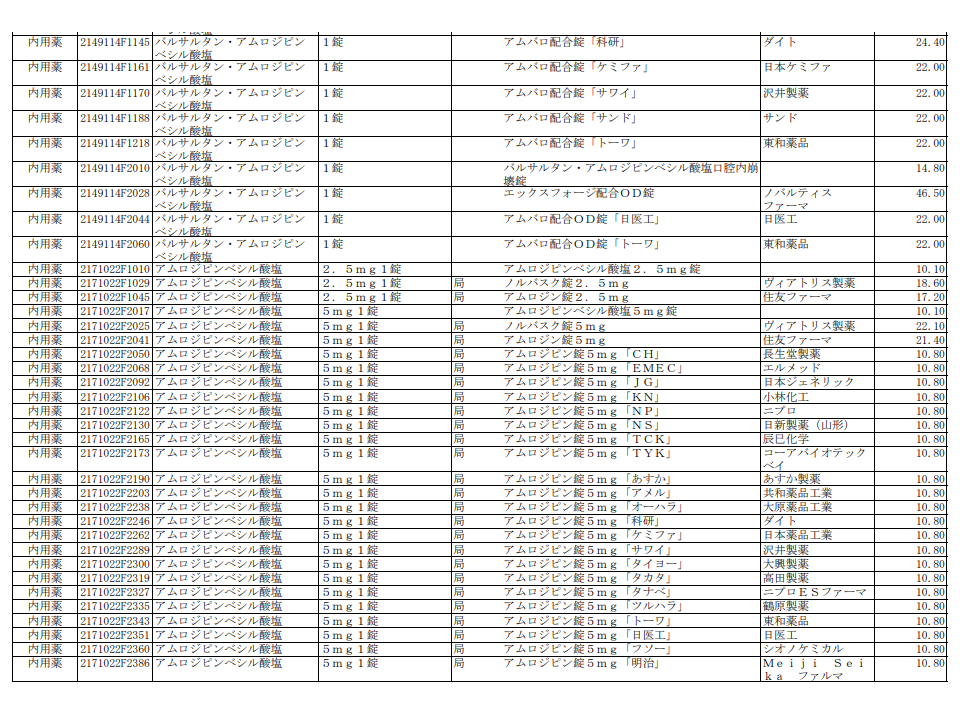

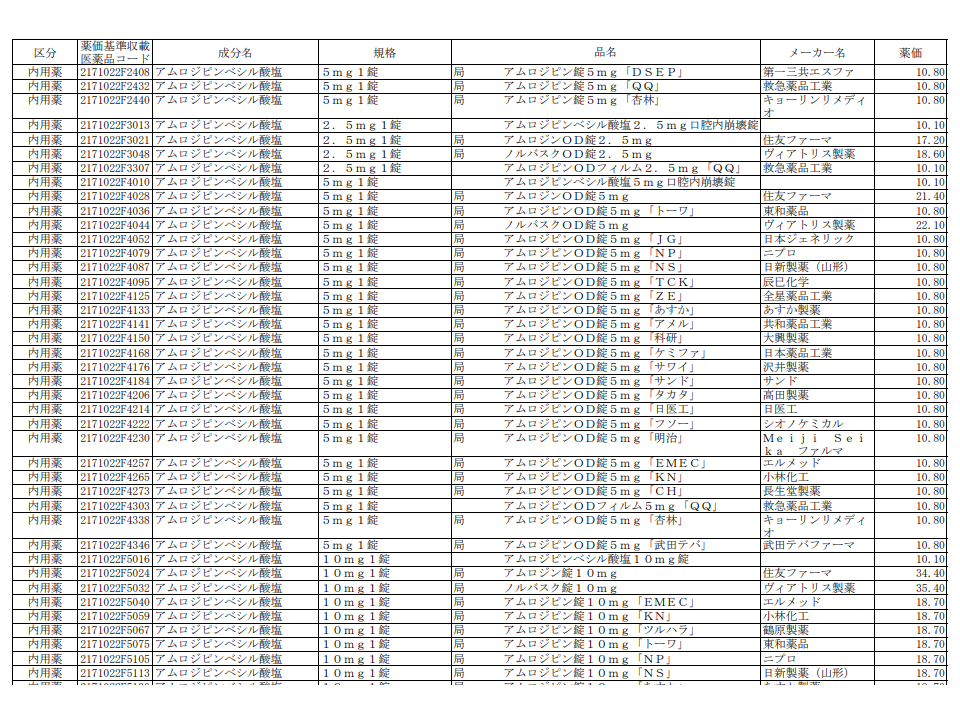

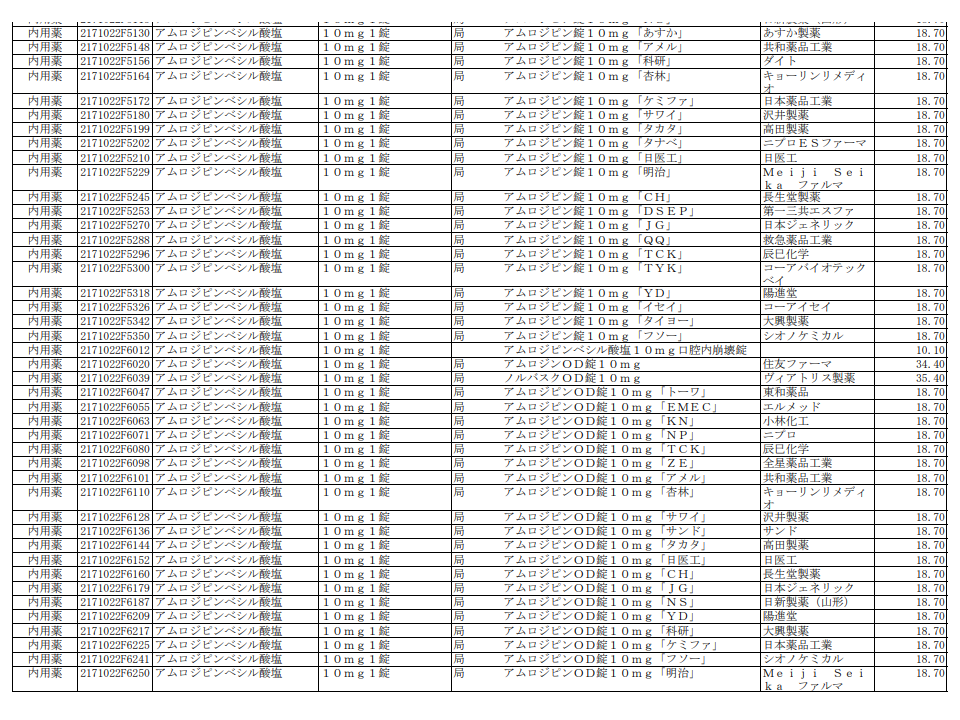

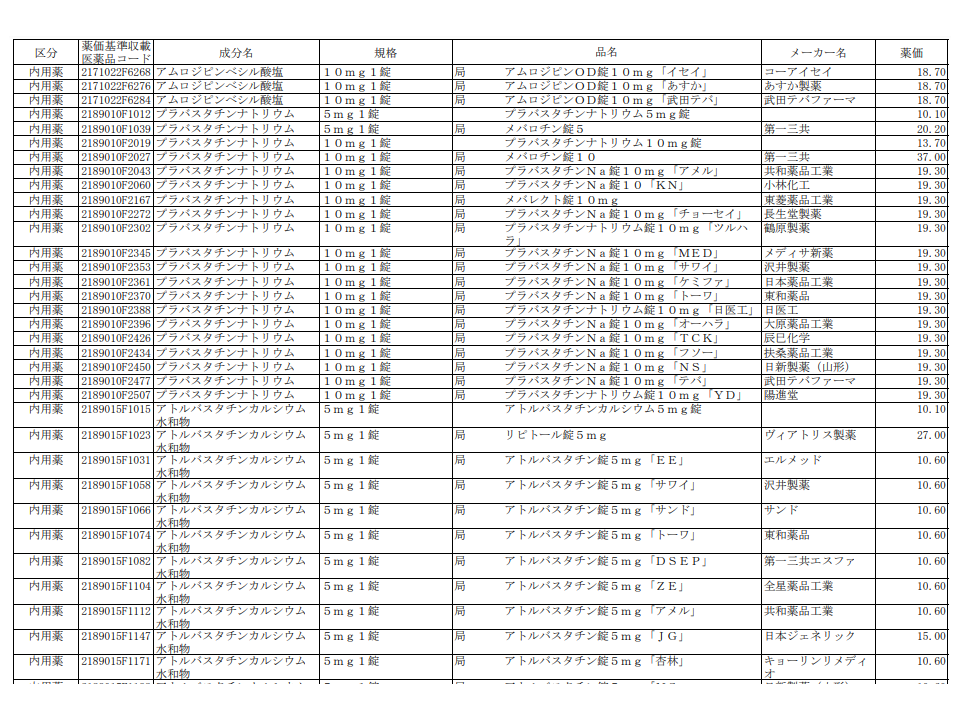

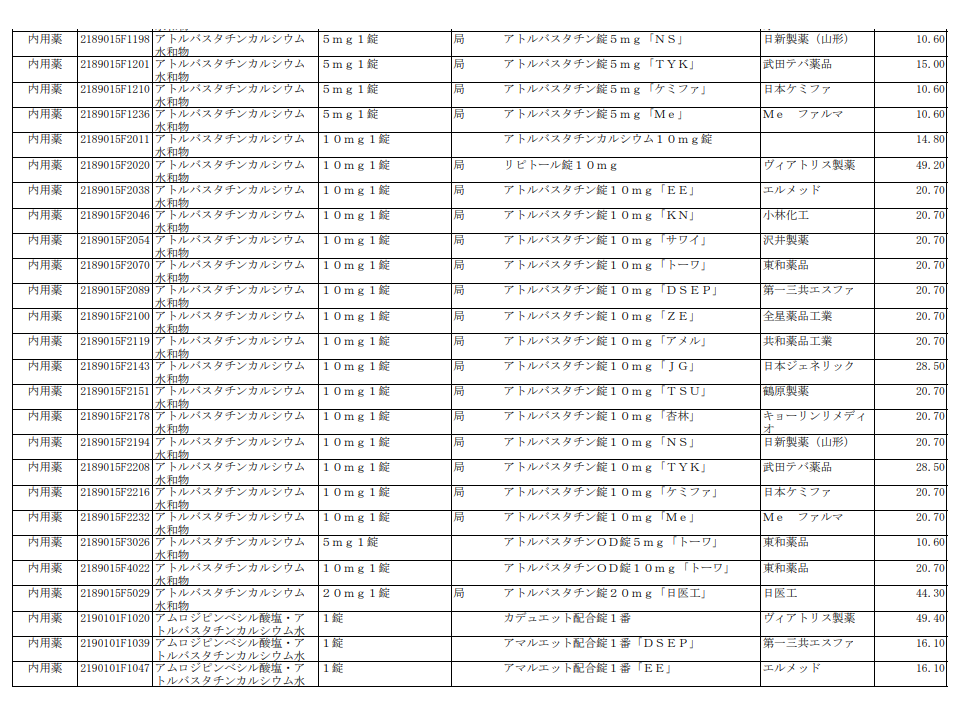

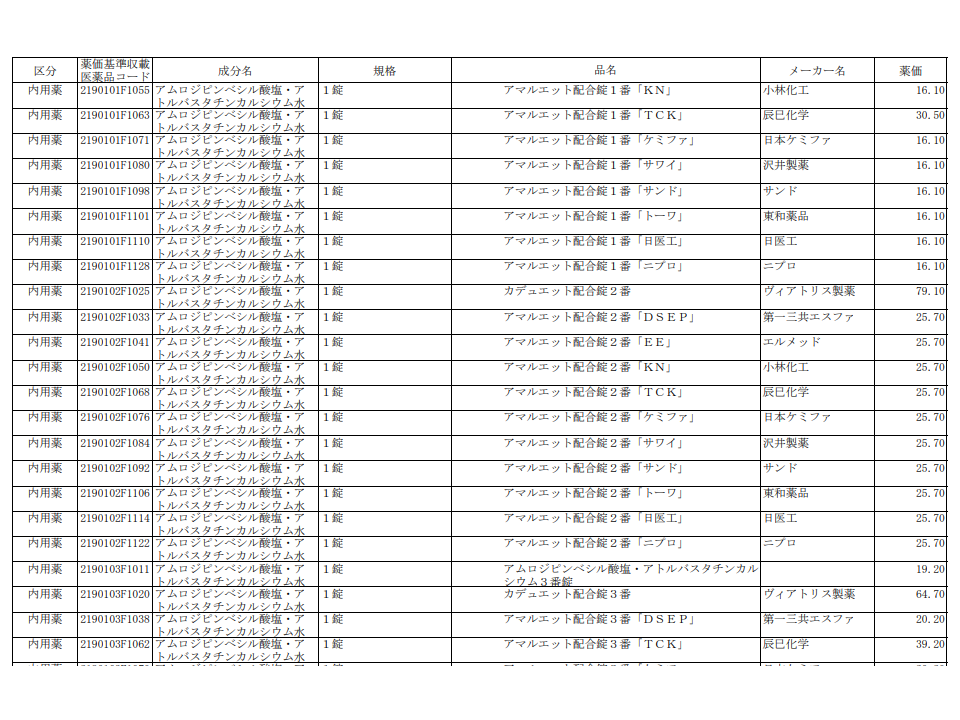

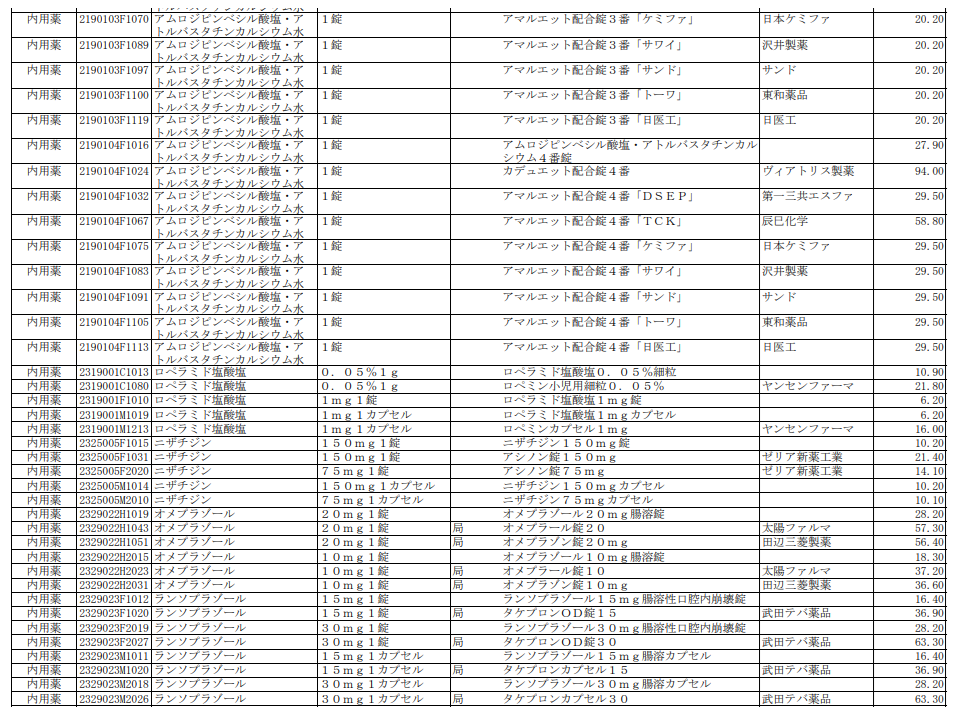

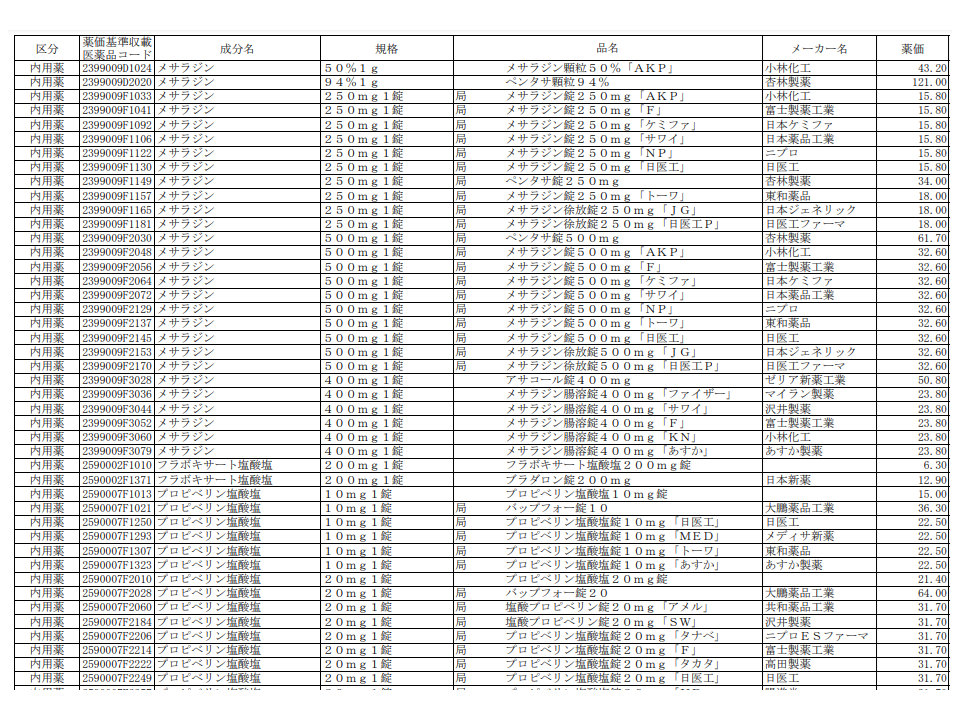

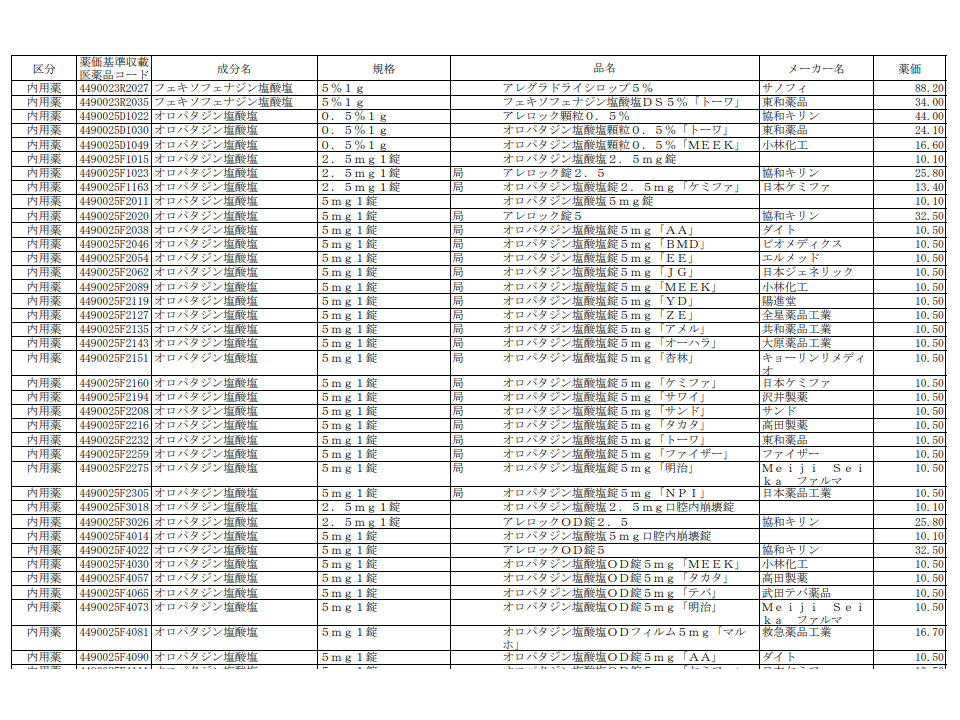

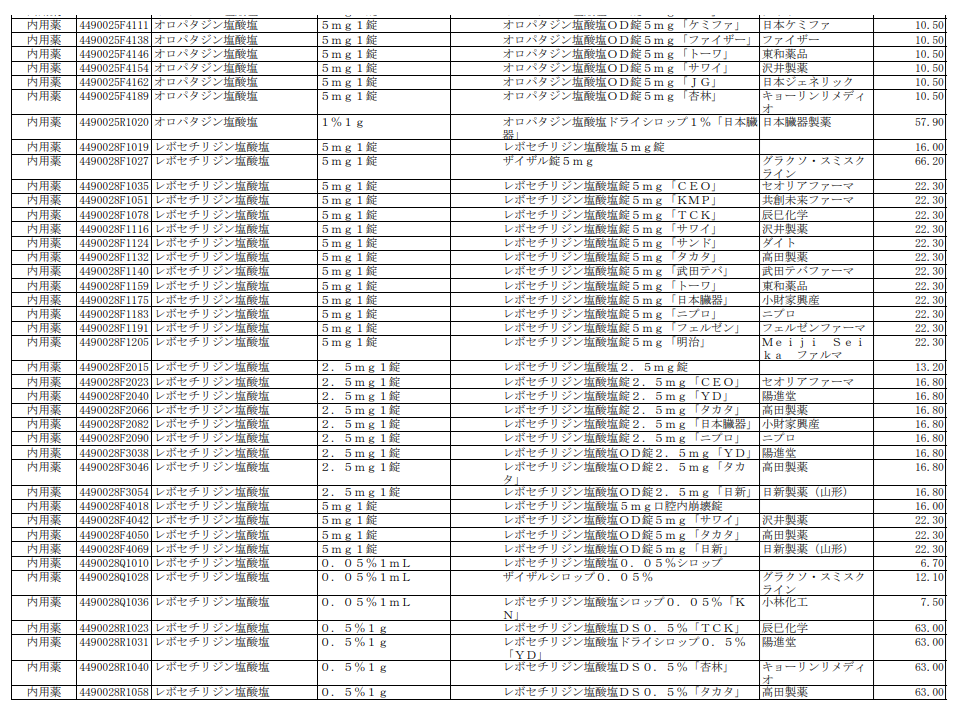

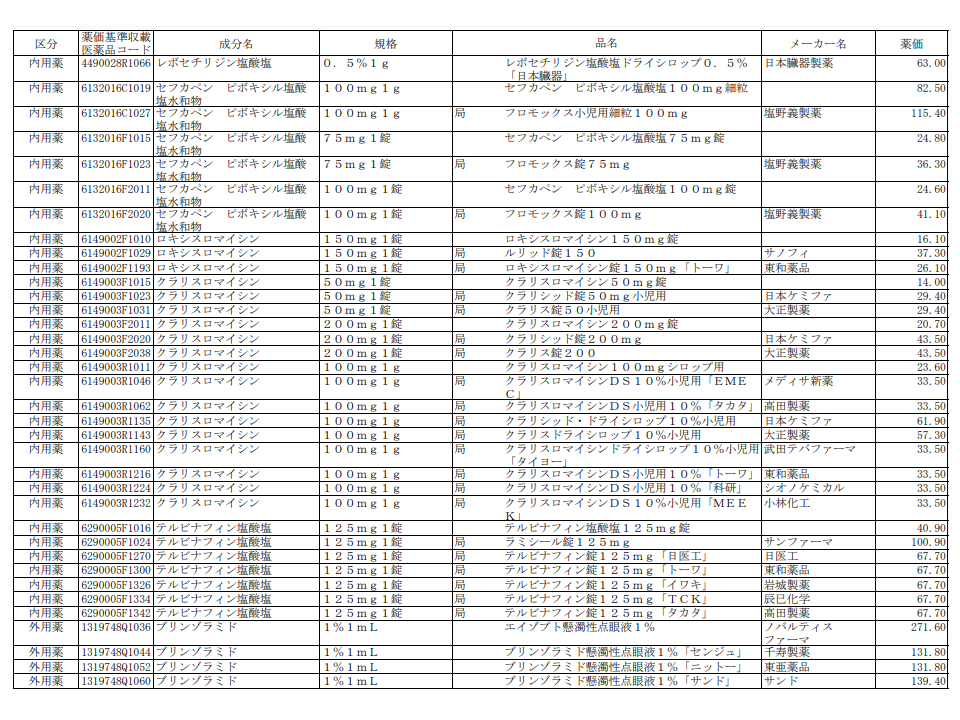

●2022年4月1日からの後発品計算からの除外対象品目一覧

2022年4月1日からの除外品目(1)

2022年4月1日からの除外品目(2)

2022年4月1日からの除外品目(3)

2022年4月1日からの除外品目(4)

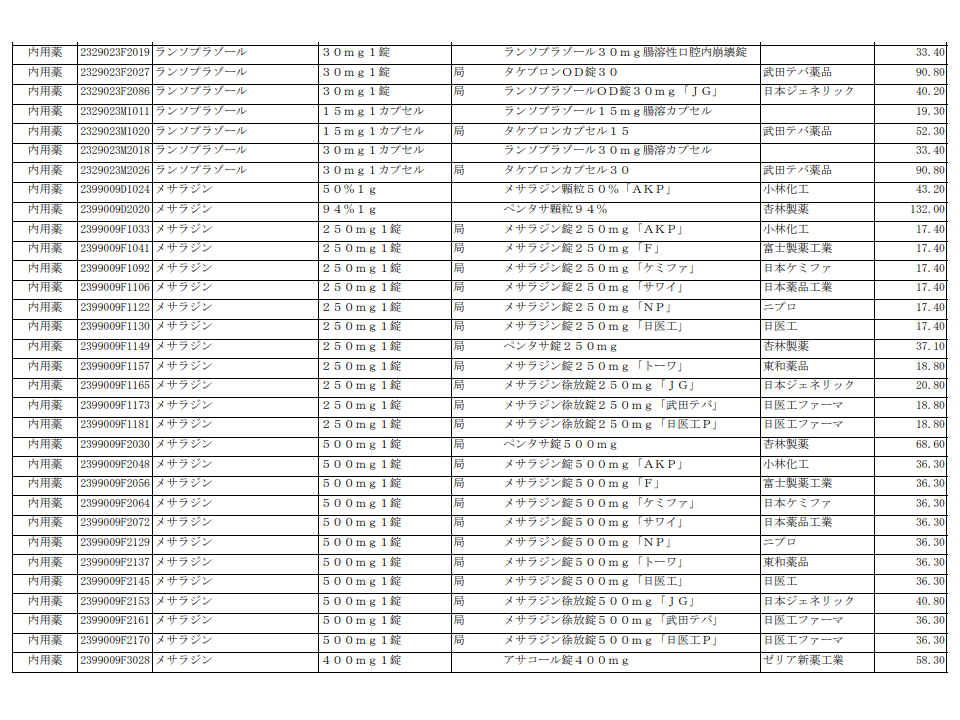

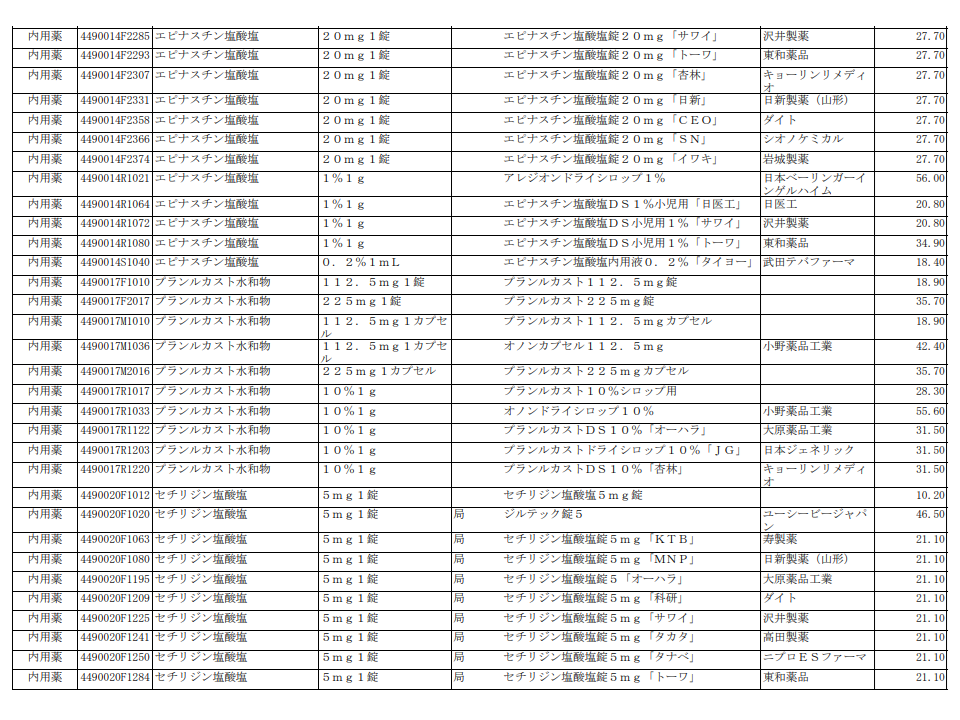

2022年4月1日からの除外品目(5)

2022年4月1日からの除外品目(6)

2022年4月1日からの除外品目(7)

2022年4月1日からの除外品目(8)

2022年4月1日からの除外品目(9)

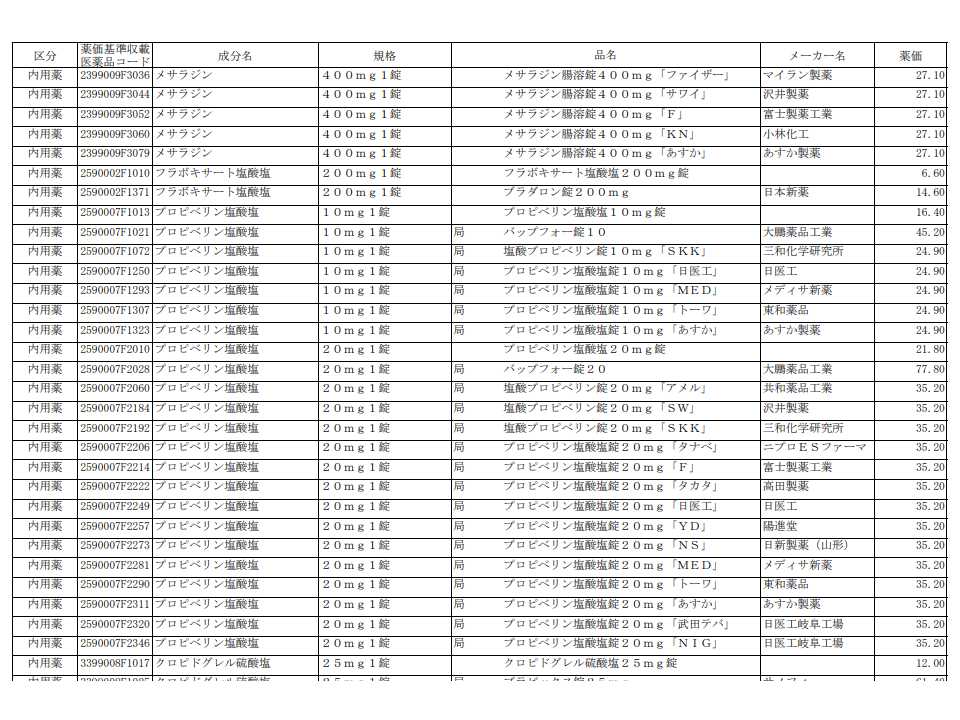

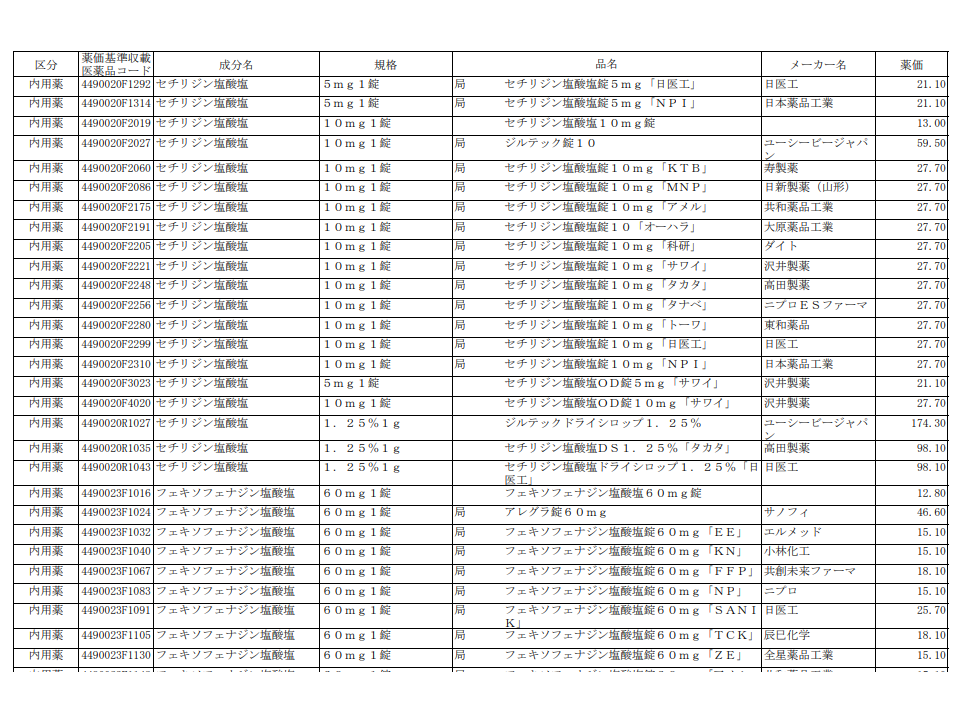

2022年4月1日からの除外品目(10)

2022年4月1日からの除外品目(11)

2022年4月1日からの除外品目(12)

2022年4月1日からの除外品目(13)

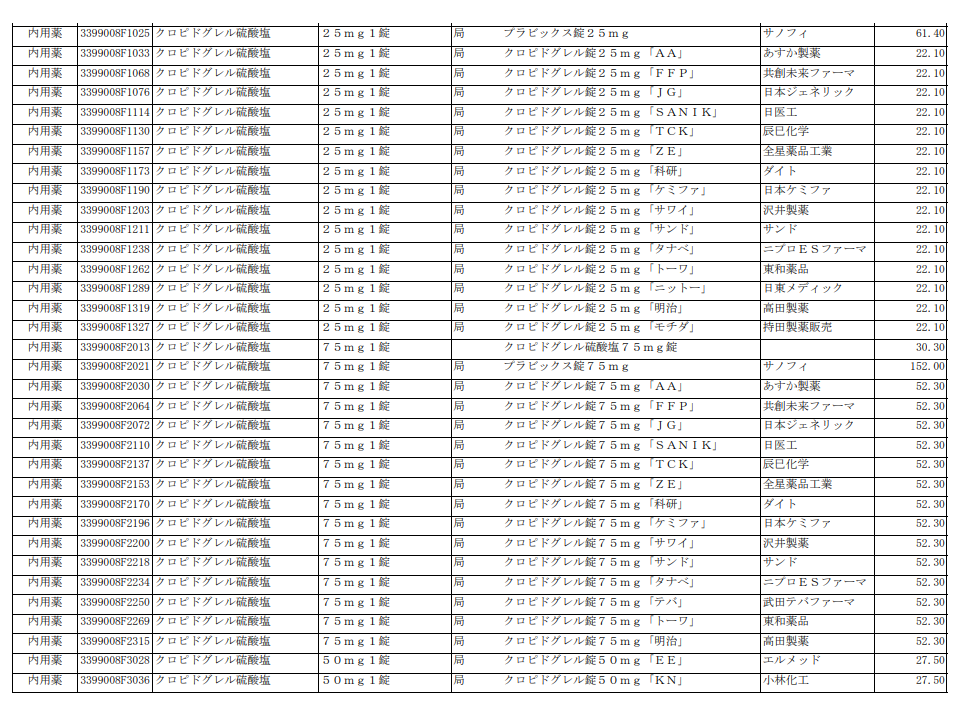

2022年4月1日からの除外品目(14)

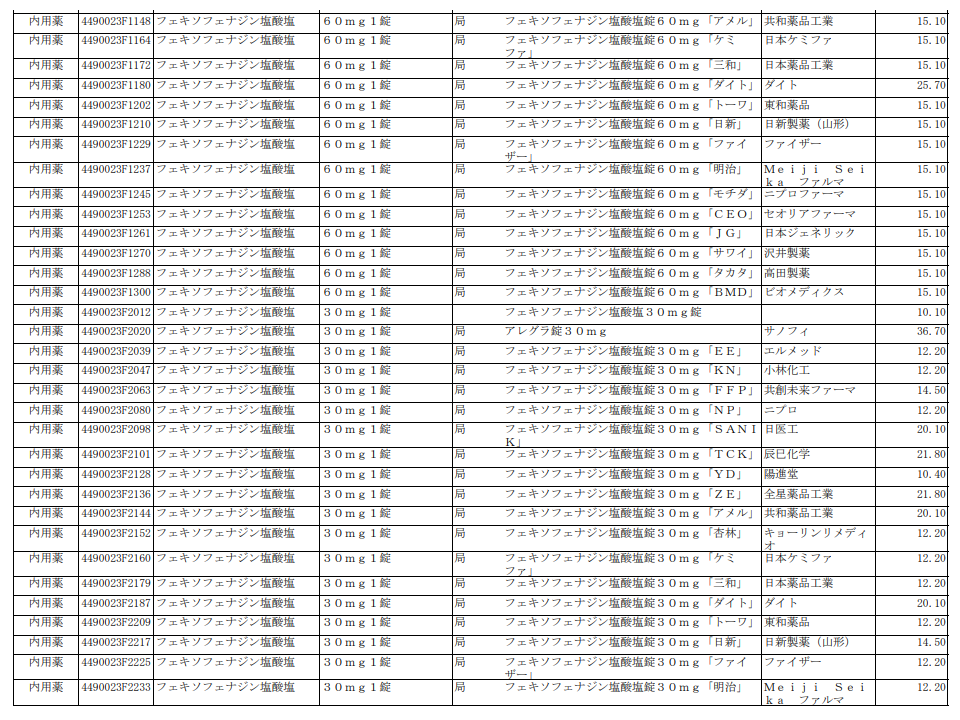

2022年4月1日からの除外品目(15)

2022年4月1日からの除外品目(16)

2022年4月1日からの除外品目(17)

2022年4月1日からの除外品目(18)

2022年4月1日からの除外品目(19)

2022年4月1日からの除外品目(20)

2022年4月1日からの除外品目(21)

2022年4月1日からの除外品目(22)

2022年4月1日からの除外品目(23)

2022年4月1日からの除外品目(24)

2022年4月1日からの除外品目(25)

2022年4月1日からの除外品目(26)

2022年4月1日からの除外品目(27)

2022年4月1日からの除外品目(28)

2022年4月1日からの除外品目(29)

【関連記事】