医学的な観点で「標準的な出産に係るケア・サービス」の保険適用を検討するが、「少子化対策」の視点も必要不可欠—出産関連検討会(1)

2025.4.17.(木)

妊婦の出産費用負担を軽減するために、例えば「標準的な出産費用を保険適用する」ことなどが考えられる。しかし、同時に「地域の周産期医療提供体制の確保」も必要となり、両者をどう両立していくかを慎重に考えなければならない—。

4月16日に開催された「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」(以下、出産関連検討会)で、こうした議論が継続されました。

すでに9回の議論が行われており、田邊國昭座長(東京大学大学院法学政治学研究科教授)は「方向が見えてきた部分、意見が割れており、さらに議論を深めるべき部分とあるが、次回から『議論の整理』に向けた検討ができるように準備をする」よう厚生労働省に指示しています。なお「正常分娩の保険適用(現物給付化)」に関しては、出産関連検討会で「論点等を整理する」にとどめ、その後に社会保障審議会・医療保険部会や中央社会保険医療協議会などで具体的な議論が進められる見込みです。

なお、同日には「分娩を取り扱う医療機関等の費用構造の把握のための研究」結果(速報値)が示されており、詳細は別稿で報じます。この研究は本年度(2025年度)も継続され、出産関連検討会に続く議論(例えば医療保険部会や中医協)の参考資料になると見込まれます。

出産に関する診療等、「コア部分」と「オプション部分」の切り分けが重要

Gem Medで報じている通り、我が国では少子化が進行しており、2023年には、1人の女性が生涯出産する子の数に相当する合計特殊出生率が全国で1.20、東京都では0.99にまで落ち込むという衝撃的なデータが示されました(関連記事はこちらとこちら)。

そこで、政府は2023年12月に「子ども未来戦略」を取りまとめ、さらに出産関連検討会で▼周産期医療提供体制の確保▼出産に係る妊婦の経済的負担の軽減▼希望に応じた出産を行うための環境整備—などの議論が続けられています。

このうち「妊婦の経済的負担軽減」に関しては、例えば「一般の傷病治療などと同じように、出産費用を保険適用にする」という考え方があり、これまでに▼妊婦の希望にかかわらず提供されるケア・サービス(コア部分)▼妊婦が希望して選択するケア・サービス(オプション部分)—に分けて、「負担軽減の在り方」を検討してはどうかという方向で議論が行われてきています(関連記事はこちら)。例えば「コア部分は保険適用」(3割負担)するが、「オプション部分は保険外併用療養」(全額、患者の自己負担)とすることなども考えられそうです。

4月16日の会合では、この点に関してさらに議論が深められました。

まず費用負担者代表として参画する佐野雅宏構成員(健康保険組合連合会会長代理)は、「正常分娩にかかる『標準的なサービス』の内容と、それにかかるコストの精査を行う必要がある。医学的に必要で、妊産婦の希望に関わらず実施するケア等(上記のコア部分)は保険適用する必要があるが、『祝い膳』や『写真撮影』などは保険でみるべきものではない」との考えを改めて強調しました。「出産費用の保険適用」を行う場合には、保険料を負担する現役世代の「納得感」が極めて重要になるため、「医学的に必要ではなく、単に妊産婦サイドの希望で行われる」ものは、現役世代の負担を増してまで保険適用することは妥当ではないという考え方です。

この考え方に照らせば、「出産に係る診療報酬点数は低い」ほうが現役世代の負担軽減につながると言えます。

しかし、出産の診療報酬点数を低く設定すれば「産科医療機関等の収益」も小さくなり、「経営が困難である→お産の取り扱いを停止する→地域から産科医療機関がなくなる→近隣でお産ができなくなる」事態を招きかねません。

このため医療提供サイドからは、▼出産ナビを眺めると、お産の費用について東京都の助産所では60万円程度かかる一方で、熊本県では重装備の総合周産期母子医療センターでも40万円程度となっている。賃金の差などもあるが、このねじれをどう考えるかが非常に重要になる(亀井良政構成員:日本産科婦人科学会常務理事)▼妊婦が希望するところで、安全・安心にお産できる体制を守らなければならない。「周産期医療提供体制の確保」と「妊産婦の負担軽減」を両立できるように議論しなければならない(濵口欣也構成員:日本医師会常任理事)▼お産の多くは正常分娩であるが、きわめて大きなバラつきがあり、ごく短時間で済むケースもあれば、きわめて長時間にわたり多くのスタッフがかかわるケースもある。これを一律の保険診療の中に組み込むことは無理があると思う。まずは「どの地域でも安全・安心にお産ができる」ように分娩施設の確保を図り、次いで「妊産婦の負担軽減」との両立を考える必要がある(石渡勇参考人:日本産婦人科医会会長)▼少子化の進行で産科医療機関は減少しており、そこに『低い診療報酬点数』設定などを行えば、輪をかけて急速に産科医療機関が減少し、地域で子供を産めなくなってしまう。これは少子化対策という趣旨に照らせば本末転倒である。少子化対策に資するように「出産費用の保険適用」を考える必要がある(今村知明構成員:奈良県立医科大学教授)—との意見が出されました。

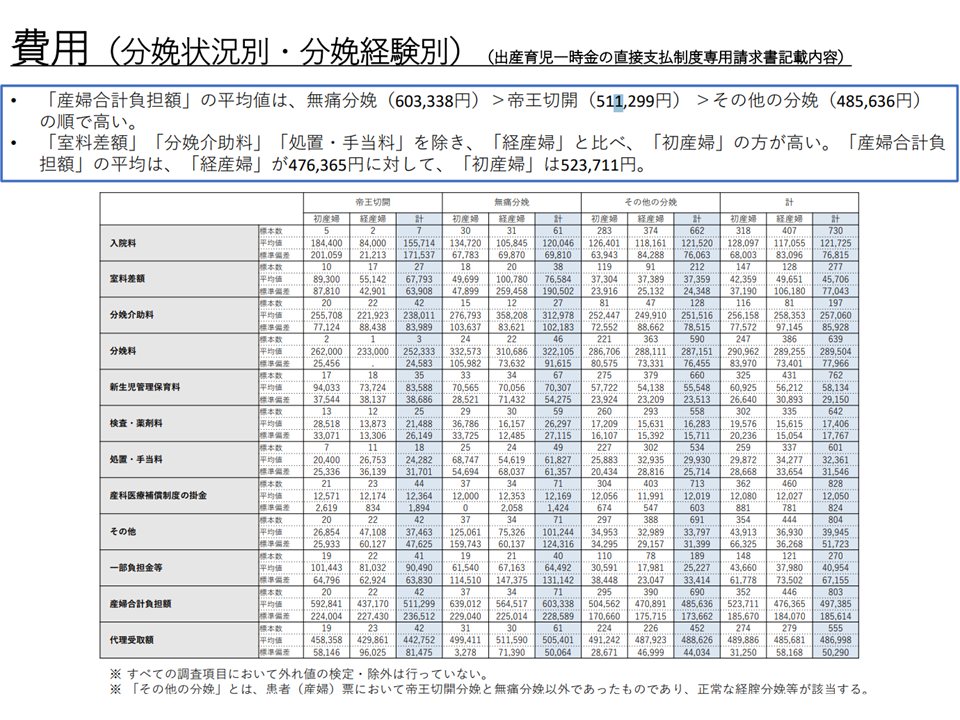

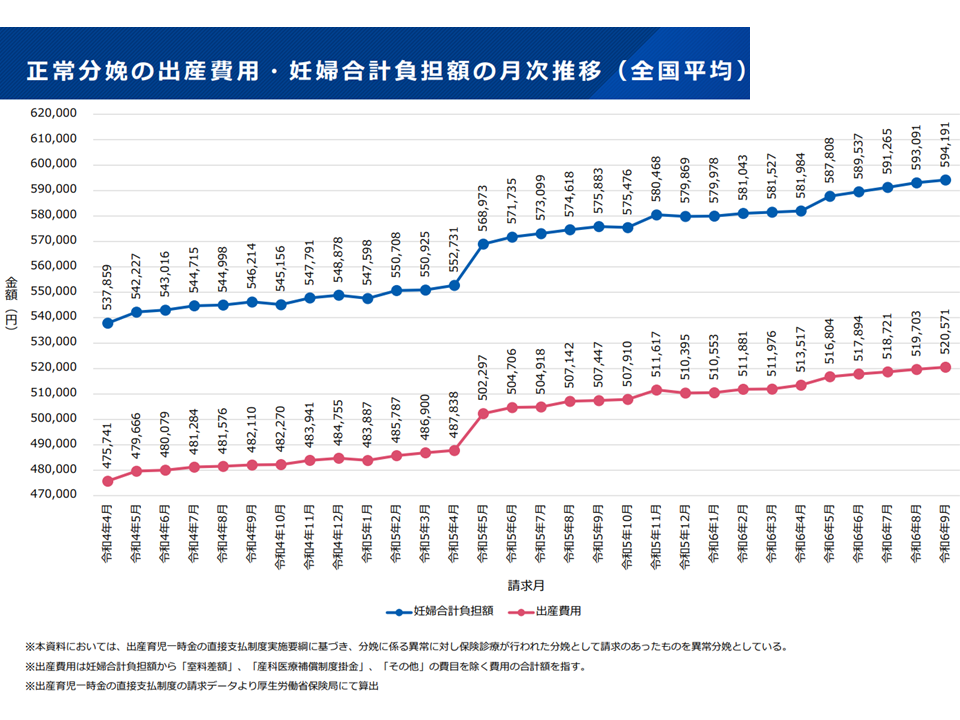

この点にも関連しますが、「分娩を取り扱う医療機関等の費用構造の把握のための研究」結果(速報値)で「産婦合計負担額の平均値は、無痛分娩:60万3338円、帝王切開:51万1299円、その他の分娩:48万5636円」となっている点について、亀井構成員や石渡参考人らは「昨年(2024年)11月21日の医療保険部会で示された婦合計負担額の平均値(2024年9月)『54万9191円』などに比べて低すぎる。データの代表性などに問題があるのではないか」と指摘しています。「出産費用が低い」というデータが出れば、「出産の診療報酬点数も低く」設定される可能性が高く、これを警戒した発言と言えるでしょう。

出産にかかる費用の状況(出産関連検討会(1)1 250416)

2024年11月の社会保障審議会・医療保険部会に報告された出産費用の状況

「医学的な必要性」のみで「出産費用の保険診療」の範囲を決めるべきか?

もっとも、こうしたデータは「医学的な必要性」を必ずしも反映しているとは言えない、という問題もあります。

例えば亀井構成員は「経産婦では、『上の子の面倒をみたいので一刻も早く退院したい』と考える人と、『日常の多忙から解放されたい、少し長く入院したい』と考える人に分かれるイメージがある」旨をコメント。この点から考えれば、出産費用に大きく関係する入院期間の長短は「医学的な必要性」との関係性は必ずしも濃くなさそうです。

こうした要素が含まれるデータをもとに「出産の標準的なケア、出産の診療報酬」などを考えていくことは相当難しいと、山縣然太朗座長代理(国立成育医療研究センター成育こどもシンクタンク副所長)はコメントしています。

また、「医学的な必要性」のみで「出産費用の保険診療」の範囲を決めて良いのかという問題も出てきそうです。

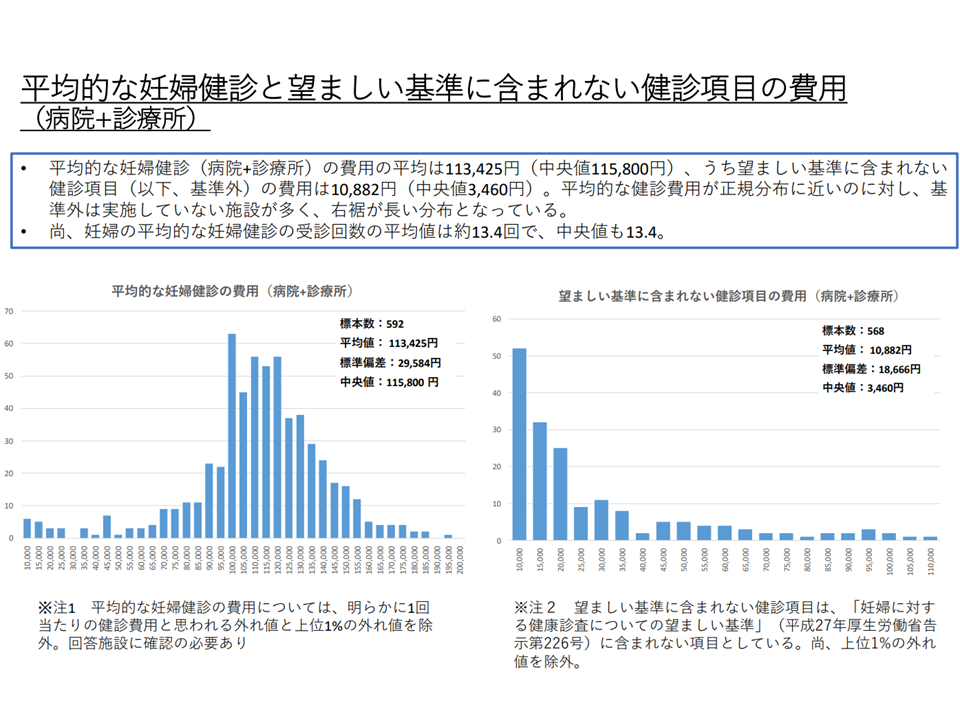

「出産費用の保険診療」と直接には関係しませんが、「分娩を取り扱う医療機関等の費用構造の把握のための研究」結果(速報値)では、出産前の妊婦健診について「平均的な費用(病院+診療所)は11万3425円(中央値11万5800円)、うち望ましい基準に含まれない健診項目(基準外)の費用は1万882円(中央値3460円)」などのデータが示されました。ここからは、妊婦健診の大部分(望ましい基準に含まれる項目)は自治体からの補助が行われ、妊婦が負担しなければいけない費用は「望ましい基準に含まれない1万円強」にとどまると考えられます。

妊婦健診の費用の状況(出産関連検討会(1)2 250416)

これに対し、妊産婦サイドである新居日南恵構成員(manma理事)からは「多くの妊婦はより多くの自己負担をしている。私自身も6万円程度の自己負担であった」との意見が出ています。

この乖離について亀井構成員は「多くの妊婦とその家族は妊婦健診の都度にエコーで胎児の状態を確認することを希望する。このエコー検査は自費(妊婦負担)であり、それが乖離の原因と考えられる」と分析しました(例えば3000円のエコー検査を自費で、妊婦健診13回の都度に受ければ4万円近い自己負担となる)、。

この点、「健診の都度のエコー検査」は医学的な必要性が必ずしも高くないと言え(そのため自治体の費用助成項目には含まれていない)、「医学的必要性」のみを考慮すれば「今後も費用助成は行うべきではない」という結論に至りそうです。

しかし、中西和代構成員(株式会社ベネッセクリエイティブワークスたまごクラブ前編集長)は「エコー検査を見て我が子(胎児)への愛情が醸成されることも多い。出産後の虐待などを防ぐためにも、何らかの費用助成を検討すべきではないか」と進言しています。一定の合理性のある見解と言え、今村構成員も指摘する「少子化対策」という視点に立てば、「医学的な必要性『以外』の要素も踏まえて、出産費用の保険適用範囲などを考える」ことも必要になってきそうです。

この点は、いわゆる「無痛分娩」や「出産に係る疼痛緩和」についても、同様の議論をする必要がありそうです。佐野構成員は「無痛分娩の実態をまず正確に把握し、保険適用などは慎重に検討すべき」との考えを示していますが、松野奈津子構成員(日本労働組合総連合会生活福祉局次長)は、「全国どこでも、同じように妊産婦が支援受けられるようにすることが重要であり。出産に係る医療・ケアの標準化、質の向上に向けて、正常分娩はもちろん、無痛分娩や出産に係る疼痛緩和、助産なども含めて、保険適用を進めるべき」と進言しています。

無痛分娩については、内容を含めて大きなバラつきがあることが指摘されていますが、妊婦サイドの意向や少子化対策という趣旨も含めて、総合的な視点で「保険適用の是非」などを考えていくことが重要なようです。

こうした議論はすでに9回重ねられており、田邊座長は「方向が見えてきた部分、意見が割れており、さらに議論を深めるべき部分とあるが、次回から『議論の整理』に向けた検討ができるように準備をしてほしい」と厚労省に指示しました。今春(2025年春)の意見とりまとめが目指されています。

なお、「正常分娩の保険適用(現物給付化)」に関しては、出産関連検討会で「論点等を整理する」にとどめ、その後に社会保障審議会・医療保険部会や中央社会保険医療協議会などで具体的な議論が進められる見込みです。

また、同日に報告された「分娩を取り扱う医療機関等の費用構造の把握のための研究」結果(速報値)は膨大であり、詳細は別稿で報じます。この研究は本年度(2025年度)も継続され、出産関連検討会に続く議論(例えば医療保険部会や中医協)の参考資料になると見込まれます。

【関連記事】

「出産費用の保険適用」で「妊婦の経済負担軽減」と「地域の周産期医療提供体制確保」とをどう両立していくべきか—出産関連検討会

「出産費用の保険適用」によって「地域の周産期医療提供体制が崩壊」してはならない点を確認、出産ナビを順次、拡充・改善—出産関連検討会

「出産費用の保険適用」と「地域の周産期医療提供体制確保」とをセットで議論すべきか、別個に議論すべきか—出産関連検討会

出産費用の保険適用には賛否両論、「出産育児一時金の引き上げを待って、医療機関が出産費用引き上げる」との印象拭えず—出産関連検討会

「出産費用の保険適用」では保険料上昇への「納得感」醸成が必須、地域の産科医療提供体制の後退は許されない—出産関連検討会

妊婦は「出産費用の軽減」とともに、「出産費用内訳の見える化」「丁寧な情報提供」などに期待—出産関連検討会

「正常分娩を保険適用」により産科医療機関が減少し、妊産婦が「身近な場所でお産できる」環境が悪化しないか?—出産関連検討会

「正常分娩を保険適用すべきか」との議論スタート、「産科医療機関の維持確保」や「保険適用の効果」などが重要論点に—出産関連検討会

高齢者にも「出産育児一時金」への応分負担求める!「全国医療機関の出産費用・室料差額」を公表し妊婦の選択支援—社保審・医療保険部会

「マイナンバーカードによる医療機関受診」促進策を更に進めよ、正常分娩の保険適用も見据えた検討会設置—社保審・医療保険部会